Poné tu odio al servicio del bien común

Vicente Luy

Retrocedamos, como propone Alexander Kluge en Primitive Diversity, a un estado embrionario de la técnica cinematográfica. Durante el tiempo que tarda en consolidarse la máquina de narrar como función principal, los usos, formas y tecnologías se amplían de maneras impredecibles. No hay área de la praxis ciudadana que no encuentre su excusa para disponer de esta novedad contundente y ambigua, a medio inventar. Surgen áreas nuevas, nuevos inventos, y la sociedad entera se mide ante el espejo minúsculo del lente, por donde pasan gauchos, sirenas y esquimales, nacen extraterrestres, muere gente, Proust fuma, arrecian mercado y Estado, y ante todo ese circo la rueda de la cámara no deja nunca de girar, obediente, encontrando siempre alguien que le dé la orden de seguir sacando una foto atrás de otra. A este estado de proliferación a tientas, que antecede a la poda de la clasificación, Kluge lo llama diversidad primitiva. Curioso: la película propone desde el título una analogía entre la inteligencia artificial y el cine, pero al mismo tiempo la introduce en él como una herramienta más.

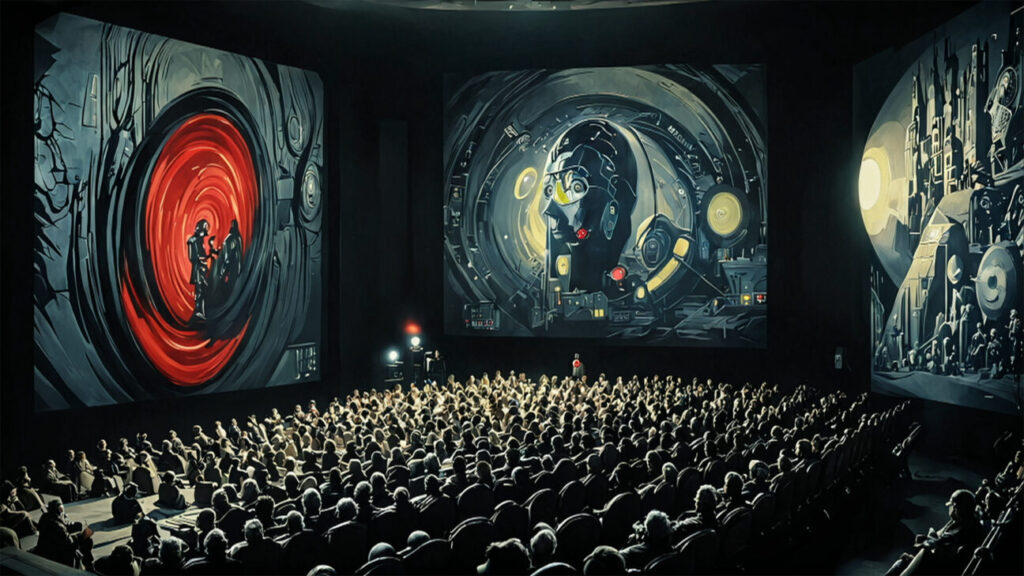

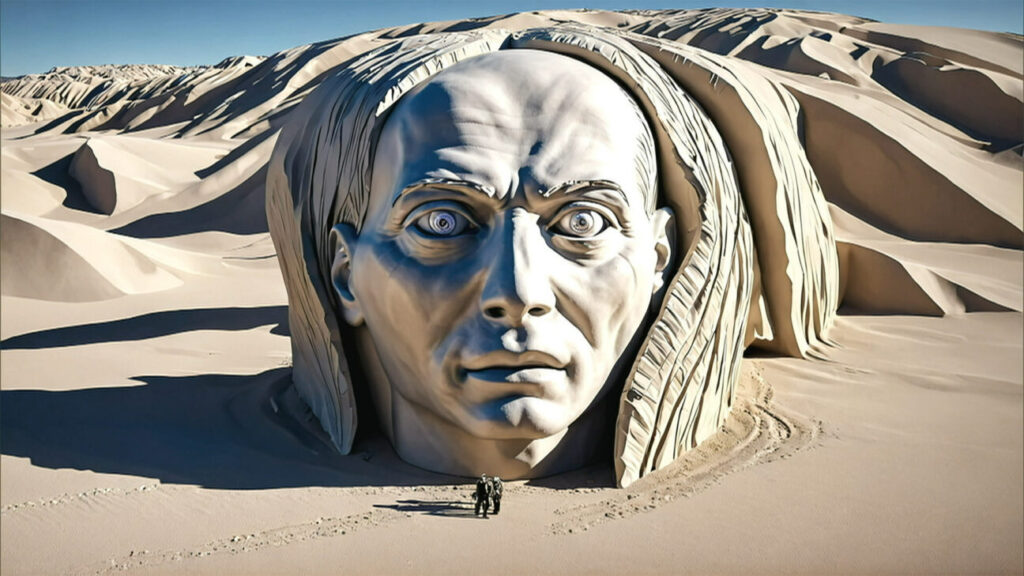

La mayor parte de la película consiste en un montaje de imágenes generadas por inteligencia artificial. Y si hoy en día seguimos diciendo que el cine digital se filma o se graba, no parece tan desatinado, para hablar de casi todas esas imágenes, usar el término con el que se miden: fotografía. Se verá que, aunque esta medida atente contra la economía textual, la confusión que invoca está en el centro de las reflexiones que Primitive Diversity (no parece haberse estrenado con otro título) desarrolla.

Esas reflexiones son, al mismo tiempo, la razón de ser de la película. Desde aquel período temprano hasta hoy, a pesar de la preeminencia de la función narrativa, el cine nunca dejó de ser una forma del pensamiento. Kluge se para en la estela del Godard que elevó esa evidencia al grado de factor constructivo de sus Histoire(s) du Cinéma: la suya es una película-ensayo, que hace del cine una manera de pensar las fotografías por IA y que las vuelve, al mismo tiempo, materia cinematográfica.

Ese segundo gesto tiene su propia radicalidad, dado que, más allá de algunos casos y polémicas, no hay un consenso que diga que estas fotografías tengan derecho a ese uso, ni cómo pueden ejercerlo. Precisamente en esa zona de incipiencia busca intervenir la película: Kluge deja entrar a la IA, bajo su mando, en el reino del cine, para que ella misma muestre lo que puede hacer, y también para que deje ver, al cruzarlas, cuáles son sus fronteras. El hecho de que las fotos por IA se dejen introducir en un trabajo de montaje reflexivo constituye así el primer descubrimiento de la película. (Aunque hay que mencionar, dado que los hechos rara vez son tan prolijos, que ese descubrimiento ya se encontraba en la película anterior de Kluge, Cosmic Miniatures, realizada con la misma técnica, pero subordinándola a un ejercicio ficcional, en lugar de aplicarla a su propio estudio).

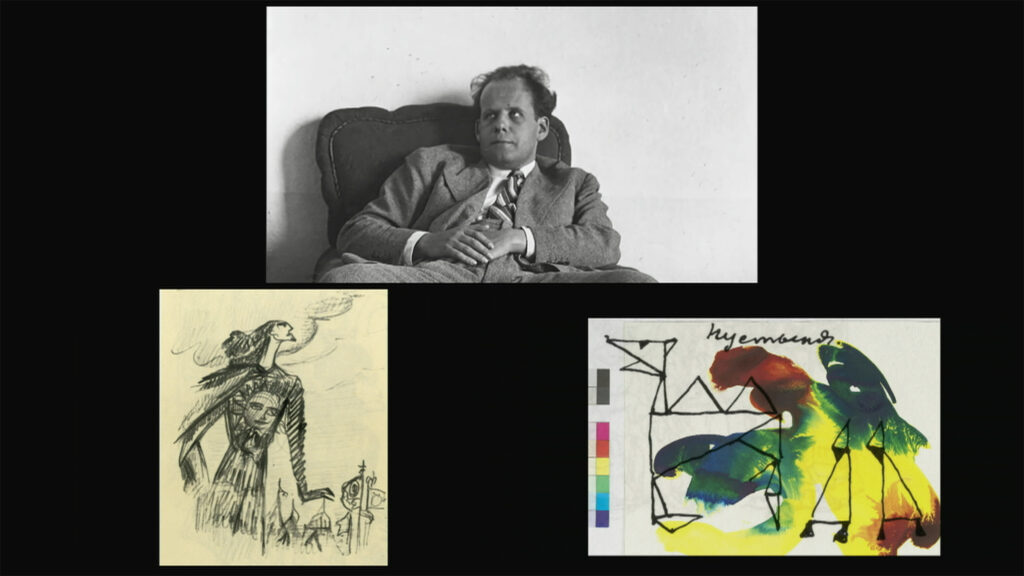

Retrocedamos otra vez, tan sólo algunos párrafos. Hay algo más por destacar de la película como gesto: someter fotografías por IA a formas fotográficas y cinematográficas preexistentes implica confrontarlas con un cierto modo de leer las imágenes en general. La ilustración de una guerra de los años 60 del siglo XIX mediante lo que parecen ser fotos de ese tiempo y a todas luces no lo son; la repetición de una composición variando el atuendo de las figuras o la época de referencia; la sucesión de dibujos y filmaciones de épocas pasadas cuyo valor documental está indefectiblemente puesto en entredicho, implican que todas las herramientas conceptuales que usamos al ver pinturas, fotografías, dibujos o cualquier tipo de producción visual sean sometidas a examen. El relevamiento de semejante escrutinio excede la ambición de esta reseña, pero basta añadir a los procedimientos anteriores una mención más para dejar en claro su alcance: paralelamente a los documentos de época cuyas fechas de emisión se vuelven imposibles de inferir, hay otro grupo cuyo destino, al verse inserto en la película, es mucho más siniestro. Se trata de aquellos cuya autenticidad no aparece cuestionada, sea porque se trata de fotos famosas, que todos recordamos haber visto antes, o por las distintas estrategias de la película para discriminar entre sus materiales. Las fotos de Eisenstein y sus bocetos para la puesta de Wagner, por ejemplo, son mostrados sin más como dibujos y fotografías analógicas, y sin embargo, ¿qué debemos ver ahí? ¿Qué nos dice ahora la composición del cuadro? ¿Y su iluminación? ¿Y la sombra de los ojos de Kafka, después de haber visto otras diez manchas oscuras que parecen las sombras bajo los ojos de Kafka, en lo que bien reconocemos como retratos, sabiendo, sin atisbo de duda, que no lo son? ¿Lo son?

La película es política, dada su radicalidad técnica jamás podría no haberlo sido, pero su politicidad no se limita a la forma. Las elecciones temáticas (aunque el tema es una más de las categorías que exigen una nueva acepción) antagonizan con núcleos de poder más o menos identificables, y se paran en un lugar de izquierda, en sentido amplio. Kluge no ahonda en las posturas que expone, su uso del cine parece endilgarle otras posibilidades, y aunque eso lo acerque por momentos a un antibelicismo generalizante, y lo lleve a nombrar como enemigo al conjunto de Silicon Valley sin mucha distinción, su posicionamiento toca un nervio en la forma en la que la inteligencia artificial viene participando de la discusión política. Si nos remitimos al contexto argentino, parecen darse en espejo una aceptación sin más por parte de la derecha, cuya falta de escrúpulos es proporcional al provecho que le saca, y un rechazo de cuajo por parte de la izquierda, con ribetes moralizantes y mucho de cobardía (un rechazo ideológico que, obviamente, convive con un uso individual más o menos cotidiano de la IA). Ante ese panorama, la película de Kluge no intenta ningún llamado a la izquierda a incorporar la IA en sus estrategias (de hecho, no formula ninguna adhesión política particular más allá de manifestarse en contra de los grandes capitalistas tecnológicos), pero sí funciona como un avance en su conceptualización, un paso indispensable para que se reconfigure esa distribución en los usos según el abanico ideológico. No se trata de que los partidos occidentales de izquierda empiecen a publicar videos de los candidatos de derecha en situaciones humillantes, sino de trascender un escenario en el que la IA es sólo lo que el fascismo hace de ella. Mientras tanto, sus detractores se niegan de antemano a apreciar la belleza de una imagen si detrás de ella no hay un ser humano al que admirar. Ahora bien: ¿no es inobjetable que algo cambió si para permitirnos decir que una imagen es bella necesitamos tanta información sobre cómo se produjo? Un efecto secundario de la indagación de Kluge es la oportunidad de dejarnos asombrar sin pruritos ni complacencia por estas imágenes a veces hermosas, a veces feas, a veces conmovedoras, a veces opacas, sin miedo a ser engañados, dejando aflorar precisamente las enseñanzas del engaño.

Al darles a sus fotos el estatuto de imagen, sin dejarse condicionar por nociones previas sobre su proceso de producción, Primitive Diversity permite disipar el enojo de las críticas que suele recibir la fotografía por IA, relacionadas con dos tipos de carencia. En primer lugar, la carencia de algo, una característica esencial e indeterminada, que el resto de los materiales artísticos tiene y cuya falta dictamina, como si fuera un acto de mera lógica jurídica, la exclusión del Parnaso. Para salir de una discusión infructuosa sobre lo que es y no es arte, sería provechoso designar positivamente eso que las críticas señalan como una falta, y pensarlo sencillamente como un atributo de la nueva fotografía, susceptible de ser definido y estudiado. Por otra parte, hay también una carencia que parece ser inaceptable en el lugar de la autoría, donde recaen los reparos gremiales y la perplejidad legislativa. Este problema, que no atañe a las fotos en sí, es de orden conceptual: se trata solamente de una función de estos objetos que reclama nuestra comprensión y todavía no la consigue.

Ahora bien, si corremos de esas críticas la hojarasca mística y conservadora, hay un punto que vale la pena considerar: la IA se posiciona en relación con lo que siempre llamamos fotografía, pero carece de ese resto de sentido que vuelve a toda foto irreductible y que es, por eso mismo, la cifra de su potencial revulsivo. Toda impresión de peligro ante el engaño de hacer pasar por fotografía verdadera una foto de IA depende de esa diferencia: la IA cumpliría, así, la fantasía de hacer decir a una foto solamente lo que quiere el fotógrafo. La pregunta se hace clara: ¿hay una irreductibilidad propia de estas imágenes? Toda la película de Kluge puede verse como la comprobación de una hipótesis afirmativa, apelando al montaje como método para hacer aflorar ese resto nuevo, esquivo, primitivo.

Dicho eso, el vínculo entre la fotografía y la fotografía por IA, dentro y fuera de Primitive Diversity, sigue siendo complejo. Dudemos: sobran los motivos para decir que una y otra categoría son paralelas, y que considerar cualquier solapamiento entre sus naturalezas es caer en la trampa de quienes promueven la IA. Ahí, entonces, hay un primer vínculo. A pesar de que se trata de dos procesos de producción fundamentalmente distintos, sabemos que la IA, desde el lugar de quien ve sus productos, puede recrear algo de la imagen fotográfica.

Quedémonos, entonces, en ese lugar de espectador, ignorando las dimensiones de la producción y el uso. Estamos en el terreno de las impresiones, siendo perfectamente susceptibles a la mentira. Hay algo, en la fotografía por IA, que la hace capaz de aprovechar esa susceptibilidad. La IA emula la imagen fotográfica. Replica algo, una cualidad distintiva, que la palabra textura es demasiado metafórica para designar. Esta cualidad distintiva no es única, sino que varía en función del tipo de fotografía que veamos, y es incluso el rasgo que permite distinguir uno de otro (poco importa acá definir esta clasificación en tipos, obviamos los factores técnicos y circunstanciales que hacen que una foto sea distinta de otra más allá de su objeto). Hay una cualidad distintiva de las fotos de principios del siglo XX. Y otra cualidad distintiva de las publicidades de productos electrónicos. Y otra de los paisajes bélicos del siglo XIX. Y otra de los retratos de Kafka. (Diríamos, también, de las pinturas rupestres, o de los cuadros realistas del XIX, pero es sólo cuando se trata de fotos que el proceso pervierte algo de la naturaleza de ese tipo de imagen). Es claro que si esta cualidad permite que uno relacione una foto por IA con la fotografía, y más precisamente con cierto tipo de fotografía, incluso si nos consta que la disposición de los objetos representados nunca ocurrió, el hecho no depende del todo de la calidad mimética de la imagen. Un acierto de Kluge es mantener el uso de fotos imperfectas, incorporar esos corrimientos tan reconocibles que la tecnología, actualmente, ya se ha vuelto bastante eficaz en reducir. Y sin embargo, a pesar de la quinta pata del caballo y de que el brazo del trapecista se confunda con el trapecio, las nuevas fotografías siguen remitiendo a fotos de tal década, en tal país, a tal hora. Ya Bazin advirtió que la ontología de la imagen fotográfica no está determinada por el parecido con lo representado, sino por el carácter mecánico de su reproducción. Es ese carácter lo que determinaba, y determina todavía, el valor referencial. A pesar de haber sido desde el principio propensa a adulteraciones, la imagen fotográfica tiene, en su esencia, una relación de necesidad respecto de su objeto (relación que Barthes estiró hasta el grado de consustancialidad para el caso de la fotografía analógica1). Retomemos la cualidad distintiva que hoy permite decir de algo que “parece una foto”: en los últimos doscientos años, percibir esa cualidad en una imagen supo darle valor probatorio. Lo paradójico de la fotografía por IA, que marca una incertidumbre respecto del futuro, es que, justamente por su capacidad de emular las cualidades que hacían distinguibles a las fotografías como tales —capacidad que a su vez explica buena parte de su difusión, desde los usos triviales a los pornográficos, de los cinematográficos a los electorales—, por ese usufructo del valor referencial que ahora prescinde del referente, la IA puede terminar devaluando lo que Bazin llamó el “poder irracional de la fotografía que nos obliga a creer en ella”2.

Bazin adjudicaba ese poder a la relativa falta de intervención humana. El paso de la fotografía lumínica a la fotografía por IA implica un salto cualitativo en la influencia de quien opera la máquina sobre el sentido del producto final. Estamos ante el proyecto de una fotografía obediente. El éxito depende de que exista una unidad de las cualidades distintivas de los diferentes tipos de fotografía, de si hay una cualidad única de lo fotográfico que la IA pueda erigir como nueva definición de fotografía, relevando el proceso de producción, o si cada dispositivo se introduce en la historia de las imágenes como un capítulo aparte, del que la IA es sólo el más reciente, o incluso el conjunto de los más recientes.

Retrocedamos una última vez, apenas, hasta aquel escrito canónico de Bazin: no una mímesis perfecta, sino una mímesis automática. En este nuevo mundo imaginario, automatización y mímesis siguen presentes, pero de formas distintas y, sobre todo, desasociadas. Es más: diríamos que, en virtud de que la máquina no parece hacer distinciones de procedimiento entre emular una fotografía y emular un cuadro, la mímesis perfecta que la IA aprende de la fotografía de cámara, además de ser ilusoria, no participa de la naturaleza del dispositivo (aunque sí es, a todas luces, condición de su éxito). Es más: si algo en la fotografía por IA permite reconocerla como tal no es el parecido con los objetos que representa, sino esa forma tan particular de corrimiento, grotesco sin escándalo, que inquieta a fuerza de no inquietar tanto.

La automaticidad, por otra parte, sí es esencial. El público de estas fotos reconoce que una parte del proceso de producción excede el accionar humano; una parte tan determinante que corremos el riesgo de confundirla con el proceso mismo. Imágenes artificiales, ajenas al oficio plástico, producidas de forma automática, pero que no reproducen automáticamente la realidad. Queda, entonces, una pregunta fundamental: ¿qué representa la IA? Primitive Diversity deja ver, antes que respuestas, algunas observaciones.

La primera depende de la capacidad emulativa. En la película aparecen circos, barcos, naves espaciales, cines, ferias, miles de personas que nunca existieron, y algunas que sí, pero que nunca se presentaron ante un lente de la manera que sus retratos sugieren. A pesar de que ignoramos todo sobre cómo llegaron a producirse esas fotos, al verlas se activa toda una serie de códigos que hacen que reconozcamos características muy diversas de aquello que representan. Sabemos que una imagen refiere a un circo entre principios y mediados del siglo pasado, otra a un puerto algo anterior, otra a la Guerra de Secesión. Sentidos compartidos, consensuados, a veces ignorados, que la IA, más allá de la minuciosidad del amaestrador, fija y dispara. Si, según Bazin, la fotografía del siglo XIX obtuvo credibilidad por eximir a la reproducción del mundo del oficio de dibujantes y pintores, reemplazándolo por un proceso químico de fijación de la luz, la IA reintrodujo en el proceso parte del poder de intervención perdido. Pero nuestros pareceres no sólo intervienen en el rol de quien dicta las directivas, sino también en lo que se reproduce. En lugar de la inocencia empírica de la luz, lo que vemos surge de un promedio de discursos previos. De ahí la falta de extrañeza, o al menos de extrañamiento. Ya no se nos presenta un mundo liberado de todas las asociaciones que empañaban nuestra percepción, sino lo contrario: una imagen del mundo perfectamente verosímil (por ahora), fabricada exclusivamente con nuestros propios prejuicios.

En segundo lugar, un aspecto que complejiza la pregunta por la representación de la IA tiene que ver menos con su objeto que con su uso. Se trata de la advertencia que Kluge repite y reformula a lo largo de toda la película, y que se refiere al vínculo entre tecnología, espectáculo y poder. Aunque todavía no podamos siquiera ubicar a la IA en un campo privilegiado desde el cual estudiarla, no hay nada apresurado en ponerla en serie con la tecnología de guerra y el cine en tanto áreas cuyo avance se benefició y se beneficia del potencial aprovechamiento por parte del poder político-económico (la película no hace distinción al respecto)3. Es claro que, para Kluge, incluir estos productos en el terreno artístico no los exime de responsabilidades políticas. En todo caso, lo que hace es señalar una modalidad de aplicación. De ahí la pertinencia de la figura de Eisenstein, el gran innovador, el gran teórico, el gran narrador al servicio de los vaivenes del totalitarismo, cuya obra cambia de signo respecto a Alemania antes y después del pacto Hitler-Stalin.

En medio de semejante peligro aparece la última observación, que Kluge ya no propone tanto como practica: lo que la IA representa, lo que puede representar, es un terreno en disputa. Dentro o fuera del cine, en tanto herramienta para producir imágenes, la IA no necesita desarrollar una verdadera inteligencia para doblegar las directivas de sus creadores: en Primitive Diversity ya lo hizo. Si el efecto de los procedimientos usados e inventados en esta película tiende a la advertencia, su existencia testimonia el poder disruptivo por el que el título se vuelve un programa. Será necesario, en adelante, que las millones de personas hoy cegadas por el ludismo aprendamos a leer estas imágenes, a quererlas, a pensar con ellas, a ponerlas al servicio de nuestra indignación.

Federico Levsky llegó a Buenos Aires a los 11 meses de edad, y varios años más tarde empezó a estudiar dirección cinematográfica en la Universidad del Cine. Actualmente está montando su primer cortometraje, y cuando tiene tiempo vuelve a leer las novelas de Copi.

Notas

- Barthes, R. (1990). La cámara lúcida. Buenos Aires: Paidós. p. 142. ↩︎

- Bazin, A. (1990). “Ontología de la imagen fotográfica”, en ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp. p. 28. ↩︎

- Una observación que debo a algunas charlas con M. Martín: entre tantos elementos que podrían agregarse a la serie mencionada, la prensa ocupa un lugar notorio. Casi parece que la película la omitiera por el magnetismo que habría ejercido con su inclusión. ↩︎