La semana pasada vi un capítulo y medio de Too Much, la nueva serie de Lena Dunham para Netflix. Esperaba una actualización contemporánea de Girls. Personajes entrados en los treinta y cercanos a los cuarenta lidiando con la vida citadina neoyorquina entre amistades, rencores, frustraciones y amores. Fue grande mi decepción al ver que la serie transcurre en Inglaterra y no en Nueva York como la serie anterior. La protagonista viaja por trabajo y para distanciarse del fantasma de una vida pasada llevada a cabo en compañía de un ex al que no termina de superar. En Inglaterra conoce a un músico del cual ¿se enamorará? Intuyo que sí, porque el afiche de la serie es con los dos pero no puedo confirmarlo porque todavía no la retomé.

Me doy cuenta de que los relatos de personajes en ciudades “desconocidas” me aburren un poco. Hay un tufo inevitablemente turístico en cómo se filman estas ciudades. Los arquetipos, los espacios reconocibles, los chistes sobre las diferencias culturales, etcétera, etcétera. Girls me encantaba, entre otras razones, porque daba la ciudad por hecho. Los personajes vivían ahí y tenían sus lugares y su gente. Podría decir de forma un poco genérica que “la ciudad era un personaje más”. Y hay algo de cierto en esa frase tan manoseada. La serie construía los conflictos entre los personajes a partir de la ciudad, por el simple hecho de que la estaban habitando al mismo tiempo y en los mismos espacios. Así es que podían acontecer las amistades y los amores. No vi Sex and the City pero siempre me pareció genial el título: El sexo y la ciudad. Una cosa y la otra en compañía, enlazadas. Sostenidas en el tiempo que dure la narración de las vivencias que las protagonistas atraviesen.

Hay un cuento de Hebe Uhart, “Turistas y viajeros”, donde quien narra está de vacaciones con su familia, tensa y estresada por su dependencia de la mirada de los locales que, según ella, la juzgan como turista cuando ella quiere ser vista como viajera. ¿Dónde radica la diferencia? El turista está al servicio de las atracciones que la ciudad le propone, mientras que el viajero prioriza llevar a cabo una experiencia singular, única. ¿Pero acaso el turista no pretende lo mismo? No creo que encare un viaje con la idea de tener una vacación manufacturada en serie consistente en los mismos lugares y emociones para todos aquellos que se presten a ella.

Me pregunto si, al representar un espacio en imágenes audiovisuales, hay chances de caer en puestas en escena turísticas. Creo que la dicotomía audiovisual se da más bien entre turismo/localismo. La imagen turística busca que se entiendan primordialmente las coordenadas y el color local. En cambio, la imagen localista da por hecho el espacio y narra salteando presentaciones, a partir de los usos y costumbres que provee la cotidianeidad del ser parte. En la imagen turística el tiempo se solapa al relato, mientras que en la imagen localista el relato se solapa al tiempo (ritmo) del espacio. Si el espacio es un círculo, el turismo lo bordea y el localismo está dentro, cercano al centro. Las tomas aéreas sobre la ciudad, por ejemplo, son la esencia del turismo cinematográfico. Ellas están hechas desde la distancia fascinante y desconocida de un avión repleto de extranjeros excitados por tener el primer vistazo de la ciudad donde están por vacacionar. En cambio, los establishing shots de fachadas son más bien localistas, con los pies sobre el asfalto, con la certeza de saber la dirección exacta del lugar al que se quiere llegar. ¿Dónde radica la diferencia entre una y otra? En la especificidad del hogar, por más genérico que parezca en un primer vistazo. La insistencia, la repetición, lo destacan de la misma forma en la que resalta la casa de nuestros seres queridos por sobre las demás casas y departamentos de sus respectivas cuadras.

Esta dicotomía me remite a la diferencia entre artista nacional y artista nacionalista que plantea Murena en su ensayo “El acoso de la soledad” de El pecado original de América. Murena señala que el artista nacionalista se dirige al pasado, a lo tradicional. A lo ya establecido. Escudado en la comodidad de lo que aconteció, se ahorra lidiar con el caos que implica el presente. Murena define casualmente al artista nacionalista como “turista de buena voluntad”. Hay ahí una clave: ¿no es el turismo el arte de recorrer lo que ha sido convenido como fundamental? Es común la frase “no conocés X si no recorriste Y”. Como si en Y estuviese la clave que desentraña la razón de ser de X. Murena es determinante cuando dice que “respecto al pasado reina un cierto acuerdo, mientras que la disensión y la confusión prevalecen en cuanto al presente”. Lo dice apostando a lo desconocido, a lo no acordado. El presente como territorio en disputa que hay que apropiarse. Mejor ser un inquilino en el ahora antes que un turista en el pasado.

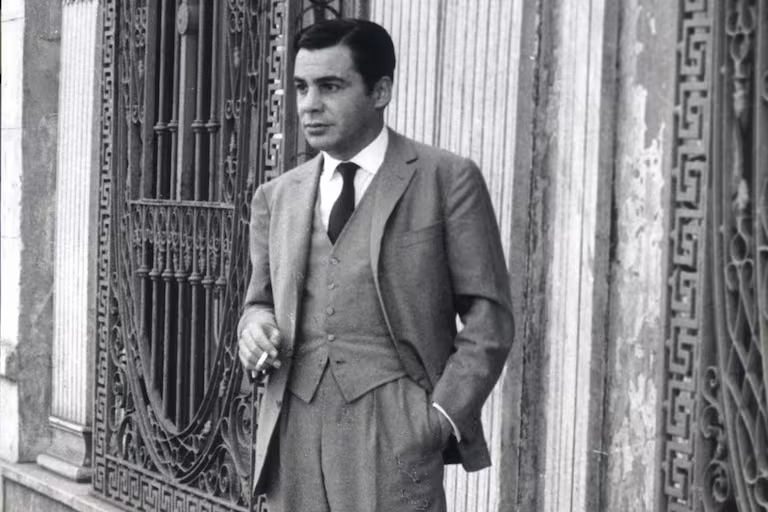

Volviendo a la ciudad, me es inevitable pensar qué directorxs argentinos (¿nacionales o nacionalistas?) recorrieron como locales las calles en sus películas. Hay uno que es el obvio, el que siempre se menciona en relación a cómo filmó la ciudad. Me refiero a David José Kohon. Sus películas atraviesan los barrios porteños, y resulta sencillo identificar los espacios donde transcurren sus relatos. El Abasto en Prisioneros de una noche, la plaza Congreso en Breve cielo, el microcentro en Tres veces Ana, y así. Un cine cuasi cartográfico, cercano a la vivencia caminada que supone vivir en Buenos Aires: esperando el bondi para ir a trabajar, caminando con un amigo, levitando en divagues con un amor. Por alguna extraña razón, la forma en la que Kohon despliega el espacio me resulta cuasi didáctica. La preponderancia de la ciudad en su cine la siento un poco impuesta, como si se me estuviese señalando con énfasis que la vea.

Siempre preferí la forma en la que Martínez Suárez filmaba la ciudad. No es mi intención generar rivalidades imaginarias, pero siempre se me armaron ambas obras como espejo una de la otra. Sobre todo sus películas sesentosas. En Martínez Suárez la ciudad contiene a los personajes pero no destaca ni termina de ser “protagonista”. Pienso en El crack o en Dar la cara, donde predomina la clase social espejada en cada barrio. El micro con los jugadores atravesando Libertador y pasando por el Monumental, o las distintas formas de vivir de los protagonistas de Dar la cara. Hay un porqué detrás de las zonas vividas. En Kohon también, no digo que no. Quizás la diferencia radica en la funcionalidad: ¿la ciudad al servicio de qué?, ¿de destacar en sí misma como protagonista o como reflejo de las condiciones de vida? En Kohon impera el paisaje. En Martínez Suárez es más complejo. Es el legado, la herencia, las decisiones, las (in)justicias. Quizás por esto prefiero a Martínez Suárez, porque tampoco se regodea en las diferencias de clase que se despliegan en el vivir en esta ciudad. Más bien utiliza esos distintos disparadores para narrar a partir de ellos. Momentos en la vida de personas con distintas condiciones materiales. Cómo se relacionan, cómo se diferencian. Hay un momento en El crack donde la novia va a buscar al protagonista al puerto, a su trabajo. Ahí organizan ir de paseo al centro. La escena siguiente abre con el plano de un cine colmado de gente y la marquesina bien visible: “HOY CANCIÓN INOLVIDABLE COPIA NUEVA”. En el siguiente plano ya estamos en una esquina y la gente pasa alrededor de la cámara. Recién luego de unos segundos llega la pareja protagónica a ocupar el plano para dar pie a la conversación. Me resultan particularmente cautivantes esos segundos antes de que terminen de aparecer. Como si emergieran de la cotidianeidad de la multitud céntrica. Como si esos segundos de dispersión citadina dijesen en código “el relato es de ellos, pero podría ser de cualquiera”. Una historia más entre varias. El presente de la ciudad en estado puro.

Quizás mi postura pueda leerse como caprichosa. Es una cuestión de percepciones, de sensaciones. ¿Se anhela la ciudad en pasado o se vive la ciudad en presente? ¿Los edificios son estructuras que abruman o que amparan? ¿A qué escala filma la cámara? ¿Prepondera la persona o el paisaje? Quizás la respuesta a toda esta diatriba sea apelar al registro de la ciudad como paseo. Pero no cualquier tipo de paseo. Más bien el paseo amoroso. En el cual se recorre lo ya conocido con un anhelo nuevo, desconocido. Con el amparo de conversaciones que van y vienen entre lo reflexivo, lo banal y lo declamativo. Algo así como redescubrir la ciudad de la mano. Las mismas calles de siempre con un sentimiento otro. La caminata para que justamente persista el sentimiento. El foco en nada más que en el paseo en sí. ¿Qué más en presente que pasear sin saber a dónde se va?

Ramiro Pérez Ríos nació en Capital Federal en 1998. Dedica su tiempo a actividades que orbitan alrededor del cine y la literatura. Apenas un delincuente.

Si querés recibir la columna Costumbre de sombras en tu casilla de correo,

junto a las demás columnas de Taipei y el resumen de fin de mes, completá este formulario.