Érase una vez gente a la que le importaba el mundo. Por ejemplo, los italianos. Por ejemplo, Marco Ferreri. Y érase también que Marco Ferreri pertenecía a esa estirpe de directores italianos que tenía una gran virtud (además de la de hacer buenas películas, o quizá por eso mismo): se cagaba en todo.

Como miembro de ese linaje, Marco Ferreri también se cagaba en todo, pero no con ese cagarse en todo que es un ejercicio de nulidad, de negación, de desprecio. No, no. Marco Ferreri se cagaba en todo porque amaba las cosas; amaba el mundo y amaba a las cosas del mundo, a las personas. Porque digámoslo claramente: cagarse en todo no equivale a no importarnos nada. Cagarse en todo a la italiana, a lo Marco Ferreri, es mandar a nuestra cultura a freír espárragos, y es reivindicar al amor como lugar de nacimiento de la bronca y de la indignación. Cagarse en todo nunca es cagarse en la gente, en su vida, en sus derechos, sus necesidades y sus anhelos. Ferreri lo sabía. Y por eso se cagaba siempre en todo; beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, diría él mismo en su francés de Milán. Nunca en la vida, nunca en la gente, nunca en sus sueños, nunca en el cine. Se cagaba en todo lo que impide, bloquea, esclaviza, retrasa, inhibe, estupidiza.

Y como se cagaba en todo, un día decidió mandar a la mierda al mundo entero, que esa es la premisa básica de Il seme dell’uomo: cagarse en todo e inventar una plaga que borra de la superficie del planeta a casi toda la humanidad. Así, de un plumazo, sin preocuparse en explicar por qué, ni en explicar qué plaga. ¿O acaso no lo sabemos? ¿O acaso eso cambiaría las cosas?

En ese escenario de un mundo devastado, Ferreri coloca a un nuevo Adán y a una nueva Eva. Sólo que esta Eva de la devastación se anima a desafiar a Dios y no quiere tener hijos, o sea, lo manda a cagar. Porque esa pareja de jóvenes sobrevivientes que busca abrirse paso en este nuevo mundo sin ayuda, sin comida, y sin medicamentos (o sea, como se abren paso en el mundo real millones de personas a diario), lo hace sin saber qué es ser hombre o ser mujer, o quizá sabiendo demasiado qué es ser hombre o ser mujer y por eso mismo dudando. Parado en esta dualidad, Ferreri se caga también en todo el modelo racionalista de comprensión de la realidad: si la vida es de por sí una locura, ¿qué otra cosa podría ser en un mundo post apocalíptico? Es así que, aunque luchan para conseguir su sustento, esta Eva y este Adán por inconveniencia no se comen esa horma gigante de queso parmesano que encuentran; la convierten en una pieza cultural, y le hacen lugar en el museo que construyen en la casa de un taxidermista muerto por la peste, que no es otro que el propio Ferreri que, cagándose nuevamente en todo, hace un cameo como cadáver.

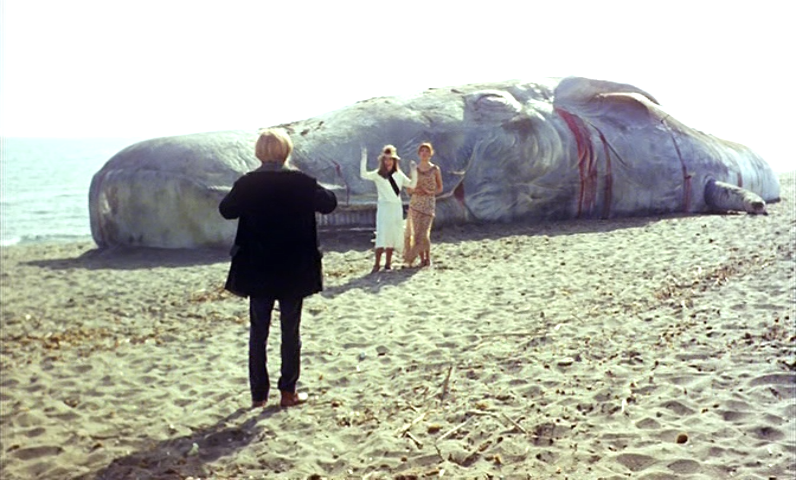

A partir de allí, la vida y la muerte, la masculinidad y la femineidad, el amor y la posesividad, la fidelidad y la traición, el amor y la carne, la anarquía y el autoritarismo, se debaten en una sucesión de personajes y situaciones como sólo Ferreri puede concebir: una ninfómana mochilera surgida de la nada, un batallón de camisas negras que registra a los sobrevivientes con sangre en un libro gigantesco y les ordena reproducirse, una ballena muerta en la playa que es celebrada simplemente por alterar el paisaje de la desolación.

Sería bueno poder recomendar Il seme dell’uomo como se recomienda The Godfather, o alguna de esas películas que le gustan a todo el mundo. Sería bueno, sí, pero no se puede. Es probable incluso que a muchas personas les resulte insoportable. Hay demasiado cinismo en ella, demasiada oscuridad, demasiada desazón. Pero como Ferreri sabía que cagarse en todo es, en realidad, espantar la estupidez para hacerle lugar a las cosas importantes, hay también en ella mucha dulzura, mucho cariño por la gente, mucho aprecio por la locura de estar vivo, y mucho amor por el sentido de seguir buscando respuestas, aunque todavía no sepamos hacer preguntas.