“Pobre, pobre Piotr. Se enamoró de la foto de una muerta a la que ni siquiera conoció”, dice una de las jóvenes aristócratas que aparecen en la primera escena de Unrueh. El Piotr por el que se lamenta es Piotr Kropotkin, quien, siguiendo el argumento de la película, es su primo.

Una anécdota en la vida de Kropotkin como personaje histórico —su visita a fines del siglo XIX a un pueblo suizo mayormente habitado por trabajadorxs de una fábrica de relojes— sirve como excusa para ubicar la acción de Unrueh. Según se conoce, Kropotkin afinó su concepción anarquista gracias a su visita a esta localidad suiza. “Unrueh” es el nombre que en alemán suizo se le da al sistema interno de los relojes mecánicos por el cual se regula la frecuencia con que las agujas avanzan en su movimiento. El encanto del término, que literalmente designa la negación (“un”) del reposo (“Rueh”) se pierde en la tecnificada traducción al español1.

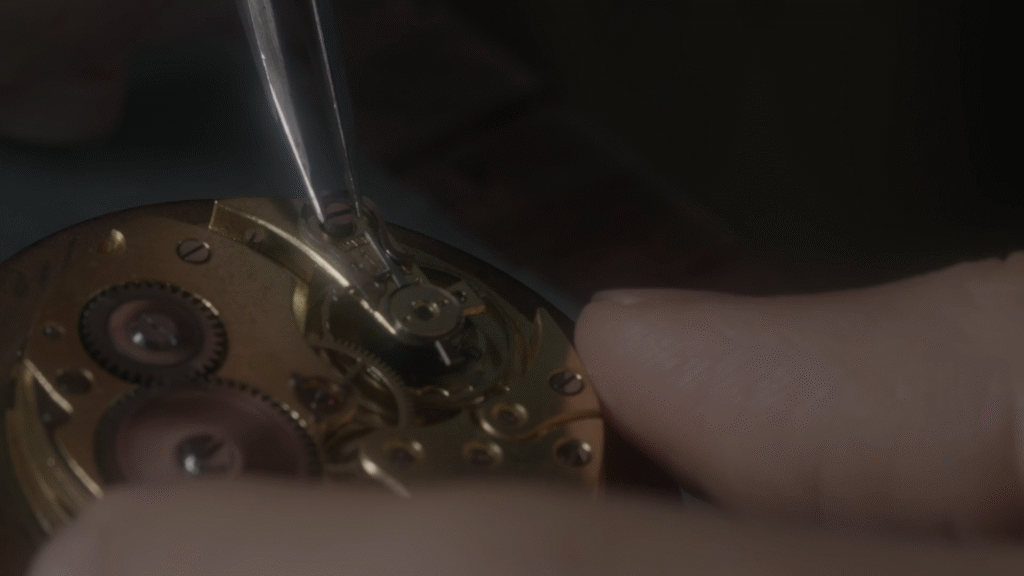

Piotr Kropotkin, personaje ficcional de la película, aparece como un cartógrafo —tal era la profesión del Kropotkin histórico— que llega a una localidad junto a un colaborador para trazar el mapa anarquista de la zona —lo que no consta que el Kropotkin real haya hecho durante su visita a Suiza—. Pero la película no se interesa por indagar en la vida del anarquista ni en su paso por Suiza. Más bien, parece interesarse por la sutileza con que los avances tecnológicos de la época comienzan a moldear la cotidianeidad de los habitantes del pueblo. La coexistencia de la producción organizada de relojes con la popularización de la fotografía desencadena una tensión flotante entre el control y la fascinación. El perfeccionamiento del mecanismo de medición del tiempo sirve, naturalmente, a la optimización de la explotación de lxs trabajadorxs —en su mayoría, mujeres— por parte de los propietarios de la fábrica de relojes. El mecanismo por ellas ensamblado sirve tanto para controlar el horario en que ingresan al lugar de trabajo, como para medir el tiempo que le dedican a cada artefacto particular y, así, comparar la productividad de cada trabajadora.

Por su parte, a simple vista la fotografía pareciera ser aquello con lo que lxs trabajadorxs se distraen en su tiempo libre. Durante las pausas en el trabajo, el patio de la fábrica se convierte en un lugar de trueque o compra-venta de imágenes fotográficas que cada una adquirió en distintos lugares. La afinidad del reloj es mayor con los espacios interiores —los relojes se producen adentro de la fábrica, miden el tiempo en la fábrica o en la oficina del telégrafo— y la de la fotografía con los exteriores —las fotos se intercambian en el patio durante las pausas en el trabajo, los retratos se toman afuera, y el fotógrafo del pueblo es un trabajador ambulante que en las calles ofrece tomar retratos de las personas o vender los que ya hizo—. Pero no hay una relación lineal entre cada uno de los desarrollos tecnológicos y el efecto por ellos producido. El reloj es tanto artefacto de control como objeto de fascinación, mientras que la fotografía no se limita a ser un objeto que produce atracción, sino que también puede restringir las formas de habitar los espacios comunes, y hasta mostrarse cercana a una lógica policíaca.

El partido anarquista organiza una tómbola para recaudar fondos, donde se sortean dos premios: el primer ganador se lleva un reloj con alarma, mientras que el segundo puede posar para que le tomen una foto. Luego de realizado el sorteo, la mujer que ganó el primer premio habla llena de ilusión —el registro actoral de la película es más bien austero, de modo que la expectativa de la ganadora se evidencia en el contenido de su discurso más que en la forma—. Ahora que es poseedora de un reloj con alarma, tiene curiosidad por la historia de ese tipo de relojes. Dice que ella en realidad no lo necesita, porque todos los días se levanta “naturalmente” bien temprano, incluso los días no laborables, pero que continuar con esta misma rutina ahora que tiene un reloj despertador va a ser mucho más “moderno e interesante”. Lo que dice no solo refleja el entusiasmo con que se incorporan los desarrollos técnicos a la vida cotidiana; su emoción por un objeto útil que, sin embargo, no necesita sugiere que el artefacto-reloj, al suplir los mecanismos de organización de la actividad económica, altera el funcionamiento del organismo humano. En esta localidad, cuya población está abocada a la fabricación de relojes, la naturaleza se mimetiza con el instrumento de medición del tiempo, al punto de volver superflua la utilización del aparato.

Que la fotografía sea el objeto que atrae sobre sí la atención de las empleadas en su tiempo libre es posible porque hay un mercado para su circulación. La foto es, para los habitantes del pueblo, un objeto de colección. Las fotos que integran la pequeña colección personal que cada uno lleva en sus bolsillos son retratos en primer plano de personas, algunas modestamente famosas, otras totalmente desconocidas. La diferencia más inmediata entre unos y otros retratos es que los de personalidades famosas tienen mayor valor económico. Lo que vuelve atractivas a las fotografías de personas no conocidas es su (¿supuesta?) biografía, que se transmite oralmente entre los eventuales poseedores del retrato en cuestión. El magnetismo que poseen hace que muchas personas quieran retratarse fotográficamente, y el auge de los dispositivos técnicos para lograrlo permite que la posibilidad de tomarse una foto esté más o menos al alcance de cualquiera.

La estrategia de la fábrica de relojes para afrontar la crisis económica mundial en curso es editar un catálogo ilustrado con fotografías. Es por esto que en distintos horarios, a lo largo del día, muchas de las calles del pequeño pueblo tienen vedado el paso para que la aparición espontánea de peatones no altere la composición de los cuadros. Esa intromisión de la fábrica en la libre circulación de los habitantes del pueblo se muestra también como un entorpecimiento de la producción cuando Josephine, una de las ensambladoras de relojes, también militante anarquista, pide permiso para pasar por una de las calles cortadas con el objetivo de llegar a otra división de la fábrica con una caja de ruedas de balance ya seteadas. Tomar el camino alternativo es, en este caso, una pérdida de tiempo y, por lo tanto, de productividad y dinero. En la medida en que la fotografía no es solo una distracción ociosa, sino que tiene la capacidad de reglar la ocupación de los espacios y de organizar el tiempo libre, incide en la vida de modo similar al reloj, como dispositivo de ordenamiento y control. Algunas de las conversaciones más interesantes de la película, incluyendo la que tiene lugar entre las primas aristócratas de Piotr, buscan rellenar el lapso de tiempo que se ven obligados a aguardar, mientras el fotógrafo prepara la cámara, quienes van a posar para una foto.

Más allá de que la fotografía, para ser tomada, obliga a una determinada organización de los espacios y del tiempo, es sobre la imagen de la foto ya tomada que se despliega su potencial fascista. Los policías del pueblo, además de ordenar el tránsito de peatones, están colaborando en la búsqueda de Cafiero, un anarquista italiano que se escapó de su país y se está escondiendo en Suiza. Cuando las personas a las que le preguntan por el prófugo responden que no tienen idea de quién es, la forma de eliminar toda duda es mostrarles el retrato fotográfico del anarquista. Así la foto, como imagen que captura, fija y reproduce lo real, no puede más que ser funcional a una lógica persecutoria. La convivencia del poder represivo de la foto, por un lado, y motivos anarquistas, por otro, no se limita a ser una confluencia casual de dos cosas que sin querer coinciden en el mismo lugar.

El primer sentido en que Unrueh repudia a la foto como instrumento policial es la actitud de Piotr ante ellas. Son al menos dos las ocasiones en que Piotr podría ser retratado fotográficamente y elige no hacerlo. Tras ganar el segundo premio de la tómbola, cuando le preguntan si se va a tomar la foto, responde: “¿Para qué?”. Por otro lado, a poco tiempo de haber llegado al pueblo él y su colaborador se cruzan con el fotógrafo ambulante, quien intenta venderles unas fotografías y también les ofrece retratarlos, haciéndoles buen precio. Piotr pregunta si el beneficio en el precio se debe a que vienen de Rusia, a lo que el fotógrafo responde que, por el contrario, se debe a que son anarquistas y podrían llegar a convertirse en personas importantes.

A lo largo de la película, los anarquistas de Unrueh muestran solidaridad hacia el interior de la clase obrera, tanto en la pequeña comarca de relojeros como con trabajadorxs de otras partes del mundo. También hay una especial preocupación por los derechos de la mujer trabajadora. Pero lo que distingue al movimiento anarquista de otros proyectos políticos de izquierda es, según se enuncia en distintos momentos de la película, la oposición a la organización en estados-nación y la opción por la organización comunitaria, de tal manera que las decisiones no sean tomadas por representantes del pueblo ni por una clase política. Este corrimiento podría ser lo que Piotr tiene en cuenta cuando rechaza posar para su retrato. El anarquista es consecuente en tanto no aspira a ser la figura central de una imagen fotográfica.

Esta decisión, a su vez, resulta coherente con aspectos formales de la película. Llama la atención la extrañeza de los encuadres. Abundan las tomas que privilegian la presencia de objetos inanimados, como árboles o techos. Pero no es la mera presencia de esos objetos lo que resulta llamativo, sino la manera en que están filmados: no delinean su forma completa sobre el cuadro, sino que es una parte de ellos lo que predomina, ocupando casi la totalidad de la superficie de la pantalla. Estas tomas no vienen a ocupar el lugar marginal de transiciones entre escenas y no sirven a un momento meramente contemplativo. La acción no se detiene por el simple motivo de que la cámara observa el tronco de un árbol. Al contrario: por los costados del tronco o entre los tejados puede verse a los personajes mientras discuten el horario de ingreso a la fábrica o el volumen de producción de la última semana, si bien en un tamaño diminuto. Por su parte, las tomas que privilegian la presencia humana también presentan encuadres llamativos. Hay tomas distantes, donde por ejemplo se los enfoca de la rodilla para arriba. También se filman conversaciones en lugares muy concurridos o desde una gran distancia, de manera que la conversación resulta audible, pero es imposible o bastante difícil determinar qué personaje dice qué cosa. Aunque el retrato fotográfico es un tema que ocupa mucho a los personajes de Unrueh, los primeros planos de rostros son escasos. Se habla sobre personas que aparecen en fotografías, hay comercio y trueque de retratos, pero casi nunca se muestran esas fotos —solo en una escena al final y desde cierta distancia—.

Así como fotográficamente tiene lugar un descentramiento de las personas involucradas en la acción y en el relato, también desde el punto de vista argumental hay un corrimiento de los protagonismos. La película tiene muchos personajes y ninguno de ellxs resulta central al relato, ni siquiera Kropotkin. El alcalde del pueblo y el dueño de la fábrica son tan centrales como lxs trabajadorxs que ensamblan relojes, los mozos de la taberna o el fotógrafo ambulante. Esta decisión formal encuentra eco, una vez más, en la voz de Piotr. Cuando durante la venta de números para la tómbola del partido anarquista a alguien se le ocurre enunciar el sintagma “protagonistas del anarquismo”, Piotr responde: “Yo no soy protagonista”.

En la primera escena de la película el anarquista solo aparece aludido en un diálogo entre sus primas. Ellas dicen que, según escucharon, Piotr se fue a un pueblo suizo donde solo viven fabricantes de relojes, pero no saben con certeza qué fue de él. La última en haberlo visto cuenta que lo encontró contemplando la foto de una mujer. Era una jefa tribal de Papúa Nueva Guinea que se había atrevido a golpear a un oficial inglés que intentó besarla por la fuerza, hecho por el cual la condenaron a muerte. Si la prima se compadece del anarquista es porque lo ve soñando con causas perdidas: está claro que no hay romance posible entre Piotr y la difunta cuya imagen contempla.

Ahora bien, no solo la escena relatada, sino también la dinámica del coleccionismo de fotos que se deja ver en la película dan motivos para pensar que el lamento por el “pobre Piotr” no está debidamente fundado. Aunque Piotr haya contemplado la foto de la condenada, el relato mismo de su prima nos hace saber que la foto no evoca únicamente a su referencia literal más inmediata —es decir, a la difunta cuya imagen es fijada en la fotografía—. Así como en el patio de la fábrica las trabajadoras intercambian fotos siempre acompañadas de relatos acerca de las personas retratadas, también la imagen de la que se enamoró Piotr está incompleta si se la toma como nada más que una imagen. En el caso puntual de esa anécdota al comienzo de la película, la imagen evoca el mito de alguien que reaccionó en contra de un orden establecido.

Luego de aquella primera escena, se sugiere muchas veces que entre Piotr y Josephine hay una potencial historia de amor. Ella trabaja armando la Unrueh de los relojes y en un determinado momento explica, durante unos tres minutos, en qué consiste precisamente el mecanismo y cómo lo construye. La explicación no carece de complejidad, pero es clara y precisa. Así aprendemos que la Unrueh está compuesta de dos partes principales y que su funcionamiento depende de que entre las dos logren un balance para alcanzar un ritmo común. Lo que también queda claro en su explicación es que la frecuencia del movimiento que alcanzan las partes es establecida por cada ensamblador. En un tiempo y un lugar en que la vida es especialmente susceptible de verse transformada por el perfeccionamiento de la medición del tiempo, Josephine explica cómo ella establece día a día el criterio de medida.

Paula García Cherep nació en Santa Fe en 1989. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional del Litoral y su interés se orienta a la estética y la teoría crítica. Es integrante de la comisión directiva de Cine Club Santa Fe y desde 2010 integra el grupo programador del Ciclo de Cine y Filosofía.

Notas

- El mecanismo del “Unrueh” se traduce como “volante regulador”. ↩︎