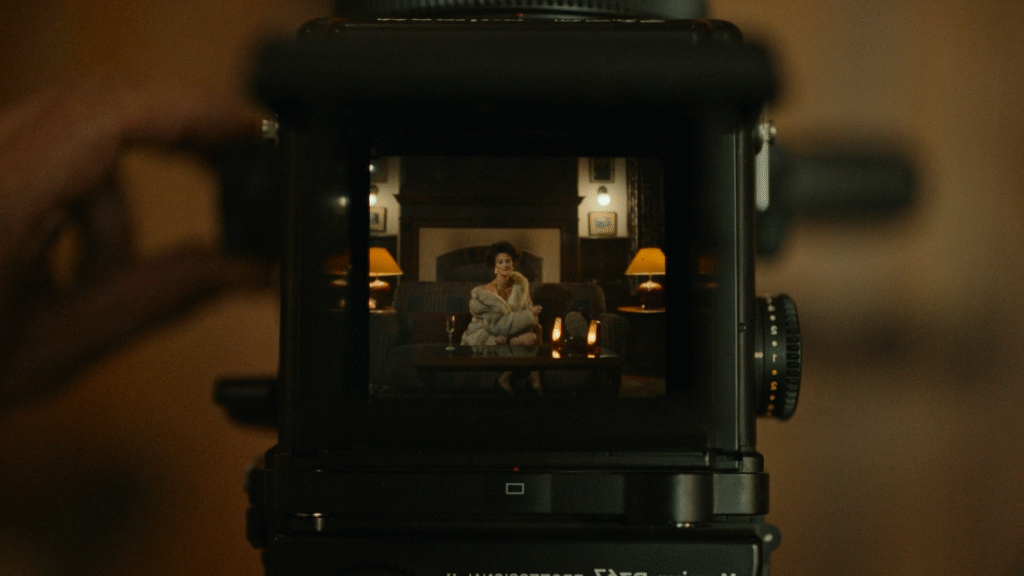

Menem cierra su primer episodio donde a su vez termina la primera temporada de El Eternauta: la cancha de River. Centro neurálgico comunicacional, espacio ideal para el espectáculo disfrazado de campaña política, en ese lugar comienza el camino institucional de Olegario Salas, el fotógrafo ficticio y personal de Menem. En cierta medida se puede comparar esta figura con la del propio Ariel Winograd, director principal de casi todos los episodios, en una especie de puesta en abismo: el personaje que ve la política de lejos y que por cuestiones laborales se tiene que encargar de poner en el centro a un aspirante a presidente y mostrarlo luego durante su mandato.

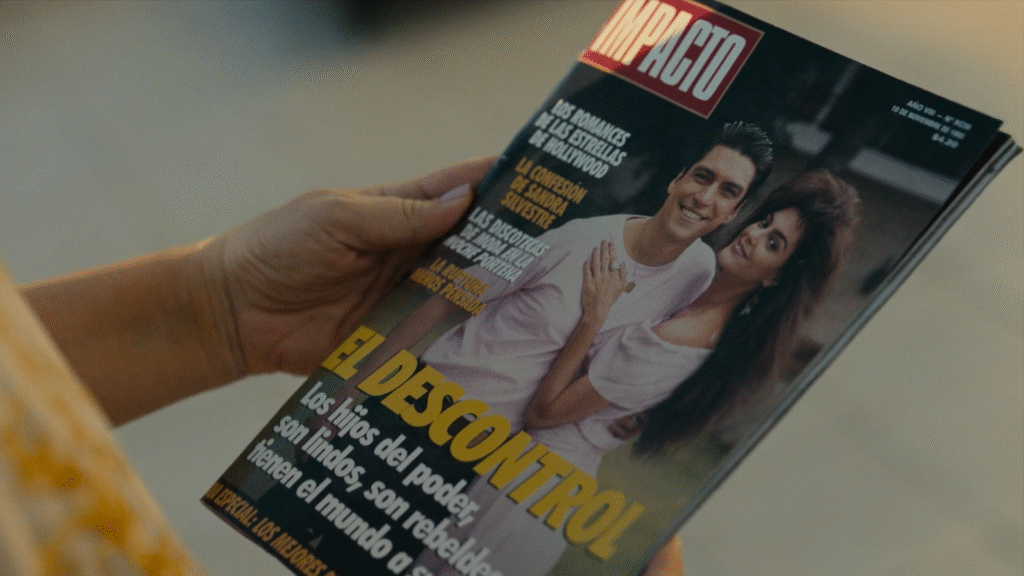

La acción que realiza Olegario es comparable a las publicidades de Amazon Prime, donde el show menemista reencarna en campañas de marketing, disolviendo la línea fina que separa a Sbaraglia de Menem y al 2025 de los noventa. La proliferación de imágenes consecuente parece ajustarse a la búsqueda formal de la serie, produciendo una retroalimentación entre redes sociales y televisión. Diversos artilugios externos a Menem, actividad extraplataforma que publicita la serie: el tapado de María Julia Alsogaray, ¿era de Susana o de Graciela Borges?, por ejemplo. Personaje, actor y político se mimetizan a tal punto que la ficción histórica se cruza con el espectáculo actual. Podemos ver a la Zulemita real en una fotografía con Sbaraglia-Menem y a Menem mismo con Sbaraglia en una fotografía generada con IA, así como en 2023 Roberto Canessa, un sobreviviente real de La sociedad de la nieve, se sacó una selfie con Margot Robbie alias Barbie, en una entrega de premios internacionales.

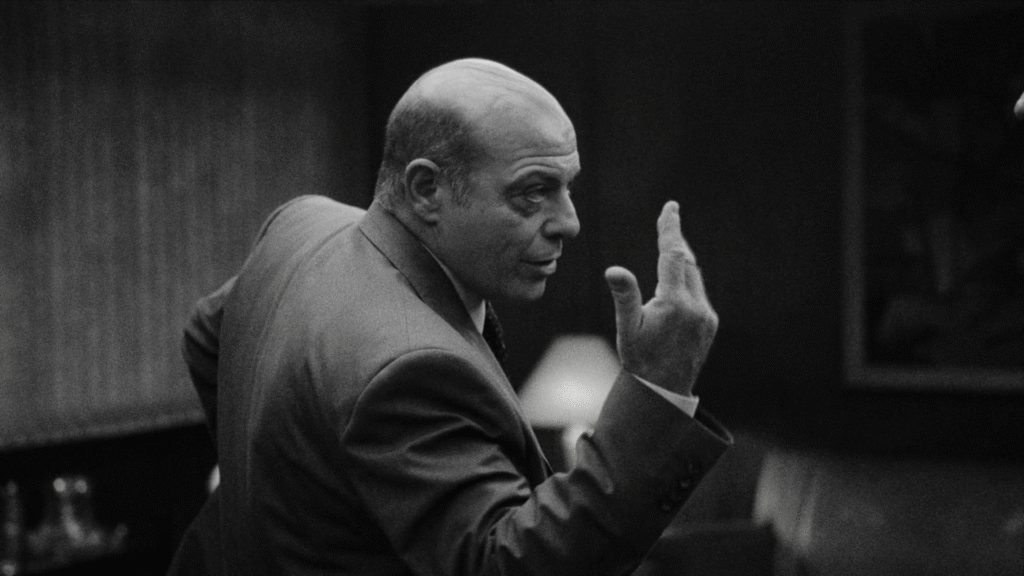

En el último episodio de Menem hay una escena paradigmática. Olegario comienza a sospechar que su rol con Menem es algo político (¡¿qué?!). El Presidente le acerca una fotografía tomada por él donde aparece como un caudillo imbatible antes de las primeras elecciones. Es una fotografía espectacular, de puro dominio sobre el espectador por la posición contrapicada, ecuestre y decidida. Menem le consulta si en esa fotografía no creía estar haciendo política, por lo que esa verdad vergonzosa le otorga a Olegario una serie de flashbacks donde abraza a Menem, lo encuadra con inocencia infantil y la Política aparece como un accesorio. Olegario creía estar formando parte de una gran fiesta. En consecuencia, reacciona con deslealtad: en una fotografía en la que Menem debe aparecer con miembros vinculados a la investigación por el atentado de la AMIA, lo traiciona tres veces obturando de forma sobreexpuesta, subexpuesta y desenfocada, estropeando las imágenes, demonizando los rostros. Como dicen en JFK, esa película de Oliver Stone que Winograd busca imitar: “White is black, and black is white”.

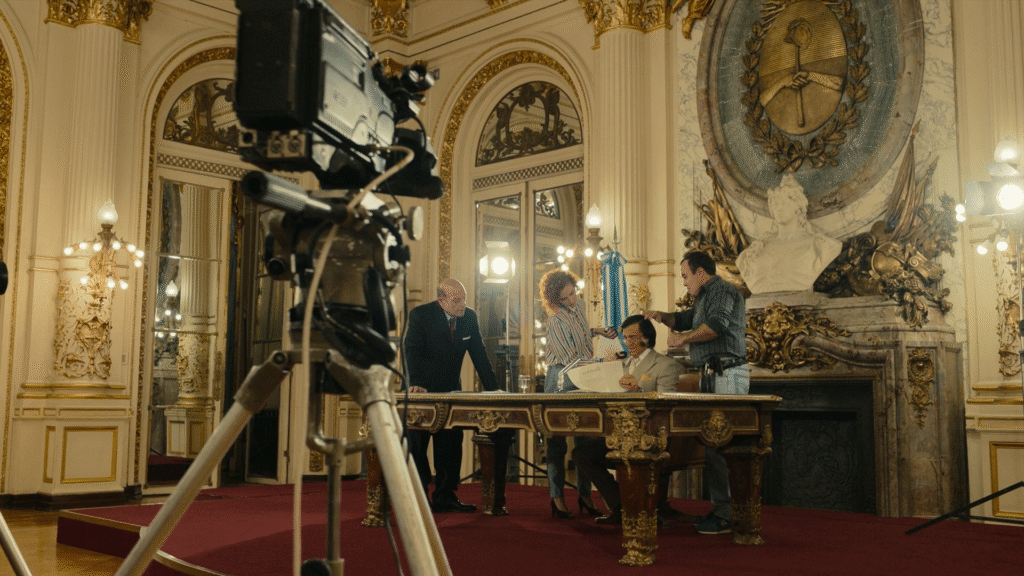

Sin forzar lecturas autorales, Menem tiene mucho sentido en la filmografía de Winograd. Una de sus mayores obsesiones es la forma en que se modela y ejecuta una representación (El gerente), la diferencia entre la imagen publicitaria en relación al personaje real (Permitidos) y el ingreso de un personaje al mundo del espectáculo (Permitidos y Coppola, el representante), además de la constante puesta en escena del funcionamiento de los medios masivos (todas las anteriores y en especial Hoy se arregla el mundo). El sentido de espectáculo y representación es algo que recorre toda la obra de Winograd, pero en Coppola y Menem (que representan su salto al streaming después de Hoy se arregla el mundo) hay un adicional. No se limitan a presentar los medios y el chimento, sino que encarnan una traslación literal de lo que el mass media representa como formato y soporte. Si en sus películas anteriores primaba la narración clásica, lineal y con una puesta en escena simple y efectiva o, para decirlo bestialmente, “lenta” (con algunos cuadros elegantes cada cierta cantidad de minutos), su traslado al streaming no implica una extensión de esa propuesta estética, sino su reemplazo por el formato del scrolleo. No hay que olvidar que Netflix o Amazon Prime son aplicaciones móviles, que, como Instagram o TikTok, presentan la misma interfaz en un celular o Smart TV: darle ON al dispositivo, entrar a la aplicación, seleccionar el contenido. Cuestión aparte es que al mencionar la palabra streaming uno no pueda diferenciar entre películas y series o canales como Luzu, Carajo, Blender o Gelatina.

En la figura de Winograd puede advertirse el pasaje del cine argentino industrial a la producción OTT. En Coppola y Menem, el montaje, los encuadres y el encadenado de planos responden a una lógica de reel que emparenta todo con todo (formatos VHS, fílmico, digital) y los guiños culturales y políticos se vuelven chiste, motivo y razón de ser. Como escribe Beatriz Sarlo, invocando a Walter Benjamin, esta forma de concebir las imágenes se emparenta con la lógica del “postcine”, en el que no hay un interés “por la duración de los planos sino por su acumulación (…) los planos deben ser entre cortos y cortísimos. El postcine es un discurso de alto impacto, fundado en la velocidad con que una imagen reemplaza a la anterior. Cada nueva imagen debe superar a la que la precedió”. Además, sugiere que: “Sin borramiento, las imágenes mostrarían de manera demasiado evidente su naturaleza de stock-shots, por una parte. Por la otra, si no hubiera borramiento inmediato de la imagen A con la aparición de la imagen B, no habría ninguna posibilidad de lectura, ya que la velocidad de la sucesión de imágenes es mayor que la de una construcción mental de sentidos. Sólo una computadora podría leer un video-clip como cualquier espectador de cine leía un film de Chaplin. Nadie es tan veloz”1. Claro que hoy existen los botones de pausa y retroceso pero, ¿a quién le interesa?

Hay algo interesante y crítico en ver a Scioli (con dos brazos), Cuneo Libarona y una larga fila de nombres que, al estar insertos en narrativas que muestran los años noventa, dejan entrever que el poder se maneja desde hace décadas por los mismos apellidos y bajo las mismas reglas: la política televisada. No es que Menem representa la lógica institucional de los noventa (y que tiene sus reverberaciones en el manejo político de hoy), con la mediatización extrema, los trolls y el desborde, sino que la serie misma está hecha de esos materiales.

En Menem, la aparición de Cavallo es un ejemplo para evidenciar cómo se concibe el combo entre espectáculo y ruina nacional. En varios momentos, Menem le otorga a Cavallo mayor poder de comunicación mediante anuncios gubernamentales, lo que en la lógica formal de la serie se traduce como la posibilidad de tener más cámaras, ergo más legitimidad. Sabe que en el fondo la jugada económica de la convertibilidad es controvertida y decide desligarse, al menos públicamente. Menem no evita el problema, sino que mete parches. Como dice Martín Garabal sobre Tinelli en una charla íntima con Migue Granados: “sabe hacerse invisible en los momentos de conflicto y poner cara de circunstancia cuando se monta una atrocidad y él parece víctima de las circunstancias”. No es caprichosa la comparación. Las presidencias de Menem inician una retórica que vincula Estado y show y que guarda relación con la historia reciente de los medios y la política. La presencia de Alfonsín no remite a un payaso tanto como el Menem de Sbaraglia (que tiene como antecesor a Freddy Villarreal imitando a De la Rúa en Videomatch) por lo que es difícil no ver en Sbaraglia haciendo de Menem a Sbaraglia haciendo de Menem haciendo de Milei. En 2015, los tres candidatos a presidente (Massa, Macri, Scioli) habían iniciado su carrera presidencial en Showmatch. En 2023, entre otras acciones públicas, había que transformar a Massa en el Perón del 45 mediante la representación espectacularizada de la IA para tener una chance de ganar y perpetuar la demencia peronista, mientras Milei tenía su auge a través de todas las redes sociales posibles, con una imagen “genuina”, supuestamente inalterada. Apolítica, como la que creía ejecutar Olegario. La postura de Milei de “voy a decir todo lo que voy a hacer”, aún cuando para todos era inédito o imposible, contrasta con la supuesta frase de Menem: “Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”.

Todo eso se pone en juego cuando Olegario Salas le saca una foto a Menem transfigurado en Facundo, cuando Scioli aparece en Coppola o cuando se sobreimprime “Reina pero no gobierna” con María Julia Alsogaray en la portada de una revista: todos esos nombres y apellidos continúan, vienen de antaño, y siguen acá, en nuestras pantallas. No es “de la revista al streaming”, sino de cómo se hizo la revista en el streaming. Me recuerda a un detalle de “La larga risa de todos estos años”, el relato de Fogwill: “El caballo era un alazán. Se llamaba Macri; no sé por qué. Lo conocí un sábado, mientras la esperaba cerca del lago. Ella desmontó, vino hacia mí trayéndolo por una rienda, y cuando dejé el auto para besarla, el animal olió mi pelo, resopló, y se puso a golpear, nervioso, el suelo con las patas”2. Un apellido basta para evidenciar la alcurnia entreguista (representada en lo más cheto que puede haber: tener un caballo) presente desde los años setenta, y por ende desde mucho antes. No son presagios, sino guiños, marcas de época que resuenan décadas después.

En el sexto episodio de Menem, se produce el atentado a la AMIA. Y no es la primera vez que una serie del streaming presenta el 18 de julio de 1994. El caso de la AMIA resulta llamativo por la cantidad de series OTT al respecto en un breve período de tiempo: Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía; Iosi, el espía arrepentido; El fin del amor; Menem y AMIA: el fin de la verdad. No se trata solo del aspecto cuantitativo, sino que tienen el plus de ofrecernos el ejercicio de comparar las imágenes del desastre, el terrorismo y la guerra: al analógico de los años noventa, con cuerpos mutilados y rostros llenos de dolor, se le contrapone una imagen prístina y digital del suceso, para luego ser procesada y reproducida en otros artefactos digitales. Tampoco se trata de poner en juego la abyección, sino de resaltar que el traspaso de formatos permite un acercamiento al horror propio del analógico (por imitación, con overlays), y le suma al digital de las plataformas una crudeza similar a la que tiene, por ejemplo, la materia prima con la que está hecha Esquirlas, de Natalia Garayalde.

No creo que la omisión de la masacre de Río Tercero sea el punto central del tema. Menem está inserta en una lógica digital de plataformas (importada de la lógica serial de Estados Unidos) que asume una idea de franquicia de los contenidos de nuestro ecosistema histórico. Esto quiere decir que si en una película está Alfonsín de espaldas y como una silueta (Argentina, 1985) es porque lo vamos a ver en otras de cara al público (El rapto y Menem). Con Winograd, no vemos Río Tercero, así como tampoco se concluye, ni de cerca, el caso de Carlitos Menem Jr. (que le pertenece al documental Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente) porque eso se reproduce en Esquirlas. De hecho, bastaron unas horas luego del estreno de Menem para que CINE.AR publicara en Instagram que dispone de Esquirlas en su catálogo. Las preguntas podrían ser: ¿por qué la AMIA sí, teniendo en cuenta las otras producciones paralelas sobre el atentado, y Río Tercero no? ¿Qué marca el límite del horror en cada caso? ¿El terrorismo como inconveniente geopolítico? ¿El ataque de una República Islámica en contraposición a un ataque del Estado contra su propia gente?

La serie de Winograd quizás mantenga su crítica de manera velada, porque convierte a Menem en Menem y al presentar la estafa de los noventa desnuda también la actual: el grupo que acompaña a Menem, haya sido así o no, es un rejunte de inoperantes. La serie se transforma en lo que fue Menem: su maquinaria, su desborde, su cinismo. La aparición en formato de miniserie, al presentarse mediática y promocionalmente como una retro-campaña menemista, envuelve en sí su propia crítica: ¿la política argentina sólo puede ser espectáculo? ¿Cómo fue que esta persona gobernó durante diez años? ¿No dispara esa pregunta otras sobre nuestro presente y porvenir teniendo en cuenta el neoliberalismo que nos toca?

En vez de denigrar estos productos o atacarlos sin conocer el perfil al que responden, o creer que se trata simplemente de contenidos descerebrados, sería interesante pensar cuáles son las problemáticas que reproducen, cómo están ejecutadas formalmente y qué clase de sentido común establecen. Quizás sea más valioso que no se espectacularice Río Tercero si esa lógica de marketing permite que el público complete el relato a través de otro producto audiovisual como Esquirlas.

Notas

- “Postbenjaminiana”, en Siete ensayos sobre Walter Benjamin (Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 60-61). ↩︎

- El nombre del caballo varía según la edición del libro. En Ejércitos imaginarios (Centro Editor de América Latina, 1983), aparece bajo el nombre de Macri. En la de Planeta de 1992 figura con el nombre de Mitre, mientras que en los Cuentos completos, de Alfaguara, publicados en 2010, vuelve a ser Macri. El efecto, de todas formas, no deja de ser semejante. ↩︎

Muy bueno, pero… Podemos (debemos, con perdón del amantismo aun presente entre nosotros) “denigrar estos productos” sin dejar de “pensar cuáles son las problemáticas que reproducen”.

Es ingenuo pensar que no espectacularizan Río Tercero para “permitir que el público complete el relato a través de otro producto audiovisual como Esquirlas”, al que no reenvian ni conocen. Y si omiten la voladura de una ciudad es porque no saben cómo incorporarla a su retrato amable del personaje. Esa es una de las cosas a pensar y denigrar.

Creo que denigrar esta clase de producciones es lo más fácil y lo más obvio, por eso me parece que hay que estar a la altura y ejercer una clase de pensamiento alrededor de ellas que no dependa exclusivamente de la negativa absoluta. Por lo general, la recepción crítica de estos productos es un mero desglose de las discusiones alrededor de la película/serie. Y muchas otras veces ni siquiera hay tal recepción, sino textos que publicitan los contenidos.

Dudo que la decisión de no incluir Río Tercero sea porque existe Esquirlas, pero esa película termina inmersa en una repartija involuntaria en cuanto a la puesta en escena de la historia argentina reciente. Basta ver el posteo que menciono de CINE.AR y el uso que puede hacer el público gracias al fenómeno de la serie: verla y descubrir las aristas sangrientas del menemato.

¡Gracias por leer!

Lo fácil y obvio es la recepción acrítica. Estar a la altura es hacer análisis como este o el de Agustín. Tal vez estamos teniendo una discusión semántica sobre lo que significa “denigrar”, pero Tu crítica denigra la serie… aunque ese párrafo final (y algunos puntos de la nota) parezcan no querer hacerlo. Acaso por no denigrar el impuslo industrial, a diferencia de lo que hizo el primer NCA. Pero…

La “repartija involuntaria” entre ficción y documental tuvo lugar casi desde el incio del NCA, y merece también un análisis que vaya más allá de esa curiosa afirmación. Está claro que estas series buscan recuperar ese terreno que el cine argentino dejó vacante, y el éxito de 1985 dejó en evidencia. Pero lo hacen mal, acaso también porque ese músculo se perdió en el camino (como Oliveira a Achala).

“Denigrar” me suena mucho más a “ningunear por defecto sin intención de análisis”, que no me parece errado dado el caso “Menem”. Con respecto al último párrafo, apunto más a las relaciones multimediales que surgen de la promoción de la serie más que a sus problemas como serie en sí.

Lo de “repartija involuntaria” es por el cruce entre una obra documental fuera del sistema en conjunto con una (a esta altura) franquicia de nuestra Historia post-83 desarrollada por titanes extranjeros (gran diferencia con respecto al NCA), como si se tratara de personajes desbloqueables. Hay que ver qué ocurre con Trapero y “Gordon”.

Con respecto al “impulso industrial”, sí, no hay duda, me parece algo a seguir teniendo en cuenta. El hecho de no insistir con denigrarlo (más) abiertamente no omite la crítica, que creo que es bastante evidente. Para los que buscamos que ese modelo de producción no sea para tan solo unos pocos (yankis, aparte), nos es necesario comprender sus problemas y posibilidades. Siempre atendiendo al estilo de texto que nos ocupa, sin ser institucionales ni informativos, cualidades que definen el análisis industrial.

Trapero – “Gordon” va a ser un espanto peor que El Clan, como ya demuestran las fotos promocionales en pose fashion.

Se puede defender el “impulso industrial” porque es trabajo y escuela, pero nunca vamos a ser Corea ni mucho menos. La industria argentina sigue el derrotero de su país. El NCA la renovó hasta ser desglutido, como muestra el caso Trapero. No tiene sentido llorar por ello.

Las posibilidades están en las excepciones y los márgenes de ese sistema. Y el problema actual es que NI AHI aparece algo interesante, o a tono con (lo que pide) la época.

¡No seamos tan pesimistas!

“agosto 28, 2025”: un poco más optimista que ayer, un poco menos que mañana…

Espero el nuevo NCA hace más de diez años… O simplemente el impulso de “salir a la calle” que genera cualquier nuevo cine. Si no pasa ahora (con la calle ardiendo), no pasa más.