En 2022, la popularidad de Argentina, 1985 nos creaba un espejismo detrás del cual se amasaba el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del año siguiente. El 13 de agosto de 2023, día en que Milei salía victorioso de las PASO, La Rioja/12 anunciaba el final del rodaje de Síganme, título inicial de la serie biográfica sobre Carlos Menem. La serie, creada por Mariano Varela y dirigida por Ariel Winograd, llega justo cuando la figura del expresidente parece dejar de ser tabú. En mayo de 2024, Milei encabezó un acto homenaje con motivo de la colocación del busto de Menem en la Casa Rosada, imbuido en palabras de ánimo reivindicativo. Hace un par de años, la mera idea de una serie sobre Menem sonaba cuanto menos exótica. Hoy parece tener el mayor sentido del mundo. En el paso de la corrección política de Macri a la incorrección rabiosa de Milei, la figura de Menem es reivindicada sin eufemismos. Al haber sido ideada antes del triunfo de Milei, la serie queda envuelta en cierto anacronismo: el consenso crítico en torno a Menem ya no puede ser dado por hecho1, y lo que podía ser un proyecto provocador e incómodo se presta ahora a ser leído no irónicamente, aunque la ironía sea transversal a la serie. Menem transita esa cuerda floja.

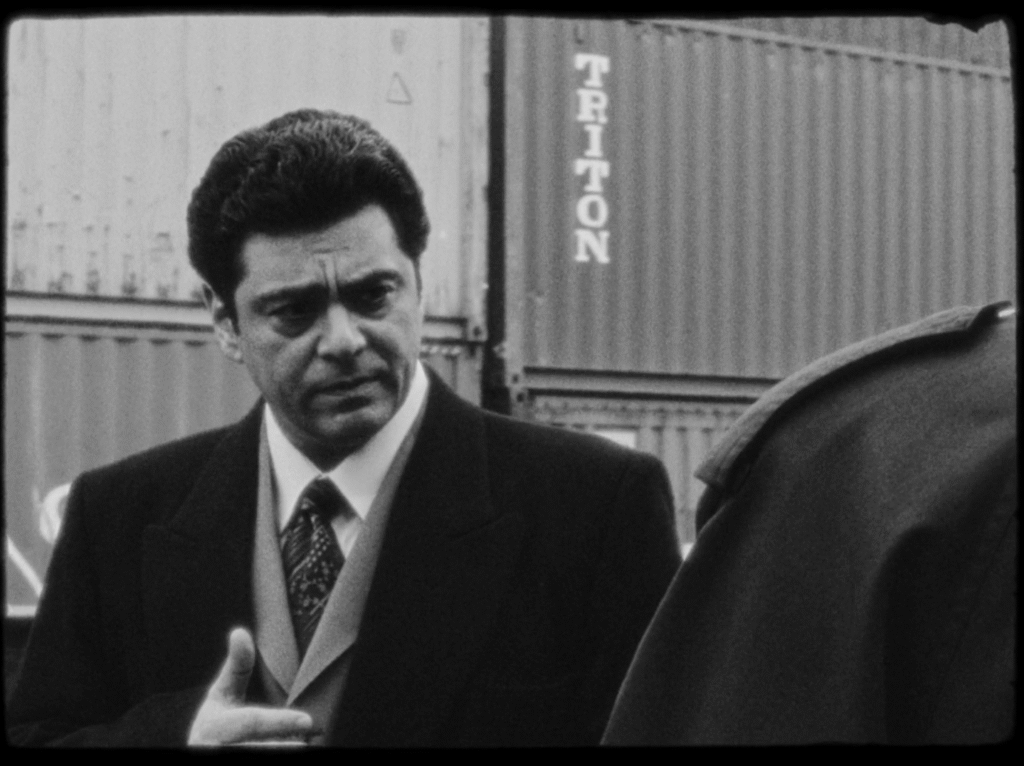

La figura de Menem, en las décadas posteriores a su caída, se mantuvo en una especie de nebulosa. Como si la experiencia del kirchnerismo y su política reactiva a los 90 hubiera dejado la sensación de que no hay una explicación racional de cómo sucedió Menem, o el menemismo. La propia pronunciación de su nombre genera incomodidad. El efecto chocante de Menem reside en que desde el minuto cero, y con un impulso desaforado, responde a esa incógnita tácita: en un país que reniega de haberlo votado, donde su nombre es sinónimo de remate de empresas estatales, incremento del desempleo, exacerbación de la cultura consumista y escándalos de corrupción, la serie repone el proceso ascendente hacia la cúspide del poder, la popularidad que lo respaldó y, sobre todo, el encanto de su figura, que va de la mano con otra pregunta implícita: ¿cómo este personaje pintoresco de carácter y rasgos inverosímiles fue el artífice de una era en la Argentina? ¿En qué consistía exactamente su encanto? Como respuesta despliega todo su abanico de seducciones y excentricidades: su carácter entrador y persuasivo, su coqueteo con el mundo de la farándula y su faceta de mujeriego, su inmutable impasibilidad, sus maneras relajadas y despreocupadas.

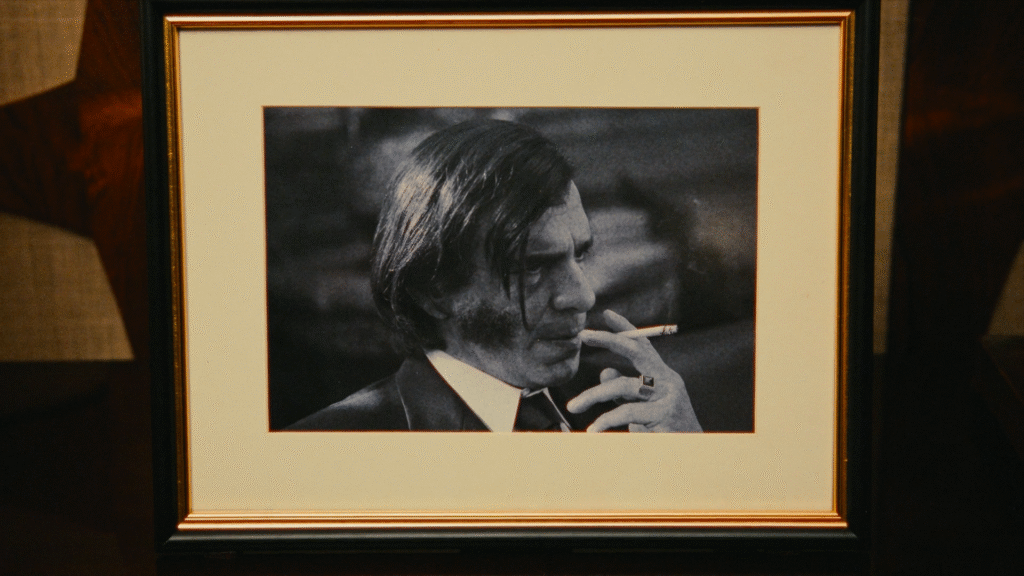

La serie reconstruye a Menem como figura carismática y político astuto e inclaudicable. Se regodea en exhibir el parecido, el retrato logrado —a medida de una avalancha de notas del tipo “así fue la transformación de Sbaraglia en Menem”— y, en especial, su sonrisa: Menem nos refriega su sonrisa como diciendo “quién podría resistirse”. Si en algún momento se volvió dudoso que alguien hubiera podido votarlo, su retrato invierte la cuestión: cómo podrían no haberlo votado. Es un rostro que narra en sí mismo, un Menem-fetiche. La fascinación por la máscara, el magnetismo de la mímesis —en tiempos de hegemonía del retrato mimético y biopics— terminan operando del mismo modo que el Menem original: persuasión y propaganda de sí mismo. La serie se zambulle en Menem, no se resguarda en un punto de vista distante y contemplativo. El resultado es ambivalente: si bien no es una biografía celebratoria, el regodeo en su figura y su carisma es tal que se vuelve imposible no quedar fascinado con Menem. Sus armas de seducción se vuelcan contra el espectador, que cae rendido a sus encantos. Aquella idea de que el melodrama clásico, más allá de su recurrente conservadurismo moral, permitía desatar pasiones prohibidas en el espectador, en este caso se da al revés: el punto de vista crítico no impide que nos permitamos coquetear con la seducción de Menem. Durante la gala de inversionistas para su campaña, en el primer capítulo, Menem seduce con palabras y gestos idénticos tanto al embajador de Estados Unidos como a los jeques árabes, en dos conversaciones alternadas bajo un efecto de continuidad en el montaje: “Cuando yo sea presidente, tu país y el mío van a estar más que alineados. Van a estar, ¿sabés cómo?, así: enlazados. Juntitos. ¿Te gusta?” —en alusión a las relaciones carnales de su política exterior con EE. UU., en palabras de su canciller Guido Di Tella—. En contraste, también en el primer capítulo, durante la pelea que da puntapié a su separación, Zulema —aludiendo, en este caso, a su eslogan de campaña en 1989, Síganme, no los voy a defraudar— le dice a Menem: “Yo no te sigo a ningún lado. Los giles que te sigan”.

En Menem confluyen, como en una erupción, dos modos a contracorriente del paradigma del cine arte de las últimas décadas: el grotesco y el formalismo. Primero: ante el drama atenuado, la máscara exorbitante de Menem. Y el viejo motivo de la caída de la máscara en el género chico criollo en consonancia con el revés de los años noventa festivos (la tragedia en el corazón del poder al comienzo del primer capítulo). La tragicomedia, una vez más, como el género que mejor nos calza, entre la miseria del subdesarrollo y la farsa caricaturesca de nuestras peripecias (“de todos nosotros me río”, dice entre lágrimas Susana Musicardi al final de Esperando la carroza). Segundo: ante la pasividad observacional, la extrema fragmentación del montaje y el collage, enmarcados menos en una idea de montaje intelectual que en un montaje de hipervínculos. Menem es un relato hiperfragmentado y de manierismos extremados: la sucesión de planos con los personajes a contraluz, de planos contrapicados, los personajes que se vuelven narradores y hablan a cámara, las inscripciones explicativas de tono informal, los canchereos de cine posmoderno à la Scorsese o Tarantino (otra marca de los años 90): todo hace a una narración sobreenfática e hiperactiva. Ya no el recurso excepcional como un modo enfático de señalar algo, sino un énfasis desparramado que señala todo y nada en particular. La trama general de por sí es episódica: cada capítulo tiende a narrar una historia propia con un personaje secundario que conduce directa o indirectamente la acción (Zulema Yoma, Mohamed Alí Seineldín, María Julia Alsogaray, Domingo Cavallo). En tiempos de mini dramas verticales2, la serie tiende a una verticalidad en la que los hechos se suceden con liviana causalidad, a modo de informe televisivo. La gramática del montaje responde menos a las reglas clásicas de la puesta en escena que a una sensación de levitación por los sucesos, como si no se comprometiera dramáticamente con ninguna escena: todo fluye líquidamente, de manera flotante y poco arraigada (casi todos los planos tradicionalmente fijos tienden a tener aquí un ligero movimiento de efecto fluctuante). Por momentos parece casi un resumen de sí misma, un largo trailer, una gran secuencia de montaje con placas explicativas teñidas de un humor y una ligereza menos cercanos a la desfachatez de Menem que a los videos de youtubers con resúmenes de series o películas populares y “finales explicados” (son constantes las acotaciones como “sí, toda la guita” —cuando se presenta a los empresarios que asisten a la gala de inversionistas— o “presten atención a esta carpeta” —cada vez que Cavallo insiste con presentarle a Menem su plan económico—).

Una de sus características más singulares a nivel de estilo es la mezcla de formatos audiovisuales. Más que la sensación de objetividad del found footage, el efecto pastiche de esa acumulación de materialidades parece teñir de subjetividad el plano omnisciente. ¿Pero a quién pertenece ese registro? ¿A qué punto de vista responde? Es como una entidad fantasmal omnipresente que espía y registra desde ningún tiempo o espacio definidos. Un museo artificial sin memoria, como si se le pidiera a la IA que reconstruyera escenas de diversas épocas y nos devolviera un brebaje mutante donde todo se pisa. Es decir, se trata de un uso a todas luces superfluo y gratuito, un artificio banal al que, sin embargo, puede caber otra lectura: la variedad de registros como una impresión de solapamiento de épocas. El VHS de los 80 y 90 convive con el digital de los 2000 y 2010 (este último se aprecia sobre todo en las escenas que transcurren en el Congreso, como si fueran transmitidas por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados —recordemos que Menem fue miembro del Senado desde 2005 hasta su muerte en 2021—). Y, claro, la actualidad. Pero lo que más hace ruido a primera vista es la incorporación del fílmico, al estilo Super-8, que remite a una década aludida pero no representada en la serie. Sin embargo, tiene sentido: aunque su nombre marcó a fuego la década de los 90, Menem fue también un hombre de los 70. Estuvo detenido no sólo en los años del Proceso sino también durante la Libertadora, y en los primeros 70 fue cercano a la izquierda peronista, hasta el viraje del propio Perón tras su retorno a la Argentina (Menem fue uno de los pasajeros del vuelo que lo trajo de regreso en 1972, junto a figuras disímiles como José López Rega, Leonardo Favio, el padre Mugica o Chunchuna Villafañe3). Todavía sobreviven registros del por entonces gobernador riojano, ya comparado en esos años con Facundo Quiroga, y podemos ver a Menem en las filmaciones del velorio de Perón en el Congreso en 1974. Ese Menem todavía asoma en el del primer capítulo de la serie, aquel que arenga durante sus encendidos discursos de campaña (un Menem luego transfigurado, que optó por prescindir del relato). Menem es este y aquel. Uno a uno y todo en uno en Menem. Menem como un monstruo de varias caras que contiene distintas facetas históricas y políticas; un espejo roto que refleja distintas cosas a la vez, partido por la propia sociedad que lo votó y luego renegó de él.

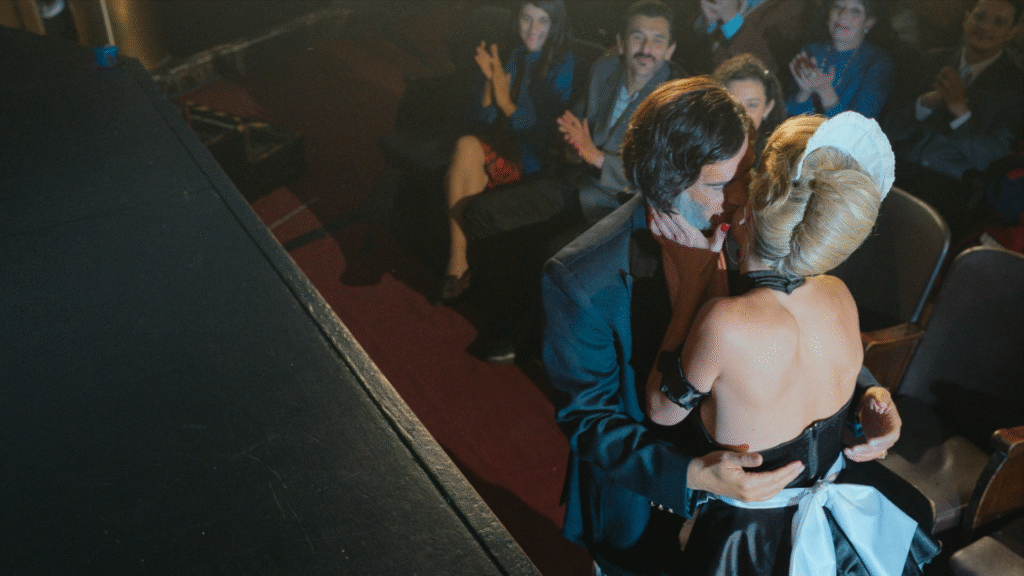

En la serie hay tres escenas que sirven de presentación de Menem, una aproximación escalonada hacia la adquisición de su punto de vista. Primero vemos a un Menem recluido en su despacho de la Quinta de Olivos en 1995, de luto por la muerte de su hijo. El personaje ficticio de Olegario Salas —coprotagonista de la serie, el fotógrafo que se involucra casi por accidente en el círculo íntimo de Menem y lo acompaña en toda su trayectoria presidencial— nos abre la puerta a su intimidad. Gracias a Olegario ingresamos al despacho por la puerta grande —a diferencia del ingreso casi secreto a la Casa Rosada en la primera secuencia de La cordillera (2017), otro drama presidencial—. Con esta secuencia grave y solemne, la serie nos promete un detrás de escena del poder. La secuencia siguiente, que nos retrotrae a 1987, nos presenta a un Menem gobernador que llega cabalgando a un acto en “algún pueblo” de La Rioja, como un caudillo extraído de principios del siglo XIX (en efecto, esa misma secuencia establece la similaridad de Menem con Facundo4). Este hombre de enormes patillas, vestido con un poncho, será el que abrirá las puertas al neoliberalismo y las relaciones estrechas con el norte. Finalmente, lo vemos como espectador en una obra de teatro de revista, con una vedette que baja del escenario para sentarse en su regazo, imagen que nos vuelve al espíritu de los años 90 con la fuerza de un cachetazo (la escena hace referencia a una famosa foto de Menem con Amalia “Yuyito” González, otro nexo con Milei, junto con otros Menem que rebrotan en el actual gobierno: Martín y “Lule”, entre otros5). “No tiene nada’e malo”, declara Menem a los móviles televisivos que lo esperan a la salida del teatro, antes de asegurar que será el próximo presidente de la República. Menem es un pícaro, por eso Olegario —siempre tímido, dubitativo, prudente— funciona como su reverso exacto.

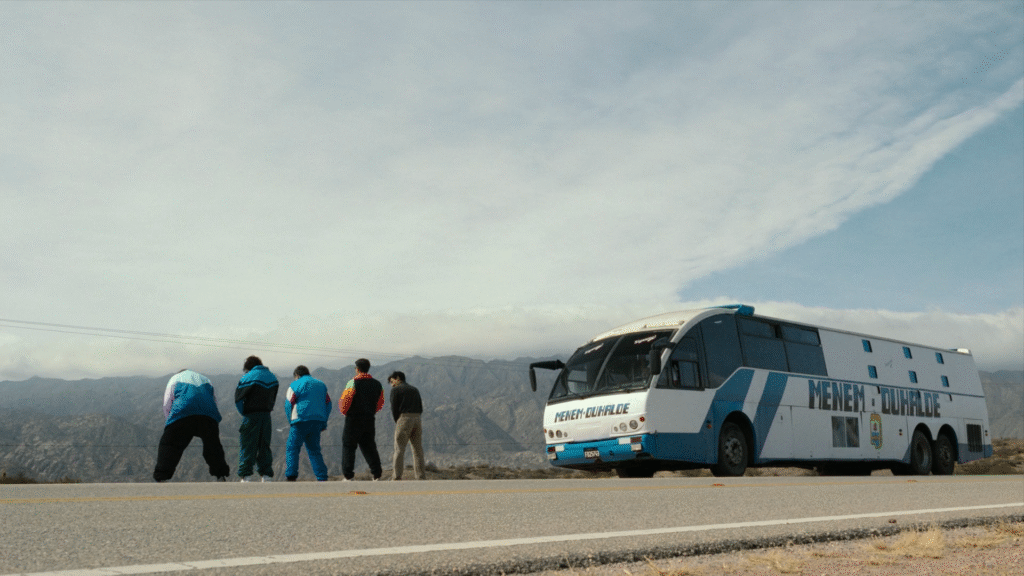

Menem inicia su odisea recorriendo el país, en particular la provincia de Buenos Aires, a bordo del Menemóvil, en lo que dio en llamar “caravanas de la esperanza”, con el objetivo de ganarle voto a voto la interna justicialista a Cafiero (un esbozo de esa odisea se había dado ya en 1975, con un Menem candidato a presidente atravesando el país en auto6). Parte de la secuencia está musicalizada por “Quiero un pueblo que baile” de Cacho Castaña —cuya voz sonó también en el entierro de Menem, entonando “A mi manera”—. “José y María se casaron hace tiempo / Tienen la casa muy humilde y sin pintar / Tienen diez hijos que trabajan noche y día / Y siempre rezan antes de cortar el pan”: tal es el pueblo al que se aproxima Menem prometiendo salariazo y revolución productiva. El doble discurso se evidencia en el contraste entre las palabras que pronuncia ante su círculo de confianza —“si tenemos que negociar con los Estados Unidos, vamos a negociar con los Estados Unidos (…) y si tenemos que negociar con otros, también lo haremos”— y sus palabras públicas, en las que pregona la necesidad de hacer flamear la bandera argentina. “Che, me parece que hay un poquito de humo”, alerta Olegario en una escena en la que se descompone el Menemóvil y todos se ven obligados a evacuar el vehículo. Ante la alarma de sus colaboradores, Menem intenta traer la calma y pronuncia palabras similares a las dichas por el Menem real durante un aterrizaje crítico del avión presidencial en Nueva Zelanda en 1998: “No temáis. Tranquilos, que vais con César y su estrella”, parafraseando al emperador romano7.

No es la única oportunidad en que sus comentarios traslucen megalomanía. Menem asegura que será presidente cuando eso no parece un horizonte posible y ante la incredulidad de todos, incluidos sus asesores más cercanos. “¿Presidente de qué?”, pregunta una de las perplejas vecinas a las que Menem visita en su caravana. “Todo se puede hacer”, responde algunos capítulos después a Fito Lastella, sindicalista opositor, en medio de las negociaciones por la reforma constitucional, ante la pregunta de si es posible anular los indultos a los jefes militares condenados por el Juicio a las Juntas. A veces esa sensación de omnipotencia lo acompaña (no sólo logra ganar la interna y la elección sino también la reelección), a veces no (deja de lado su idea de fusilar a los carapintadas cuando es rechazada de cuajo por sus asesores). A veces su megalomanía adquiere dimensiones cósmicas (la alusión en alguno de los diálogos al célebre discurso en que habló del sistema de vuelos espaciales a la estratósfera) o místico-religiosas (“yo quiero proclamar: ¡Argentina, levántate y anda!”, durante su discurso de asunción). En el discurso de inauguración del busto de Menem, Milei relató su encuentro con el expresidente. Con la misma convicción que tenía de sí mismo y que la serie retrata, y antes de que Milei incursionara de lleno en la política, Menem le habría dicho “vos vas a ser presidente de la Argentina”: un traspaso de mando oculto, anecdótico, pero con el mismo carácter mesiánico.

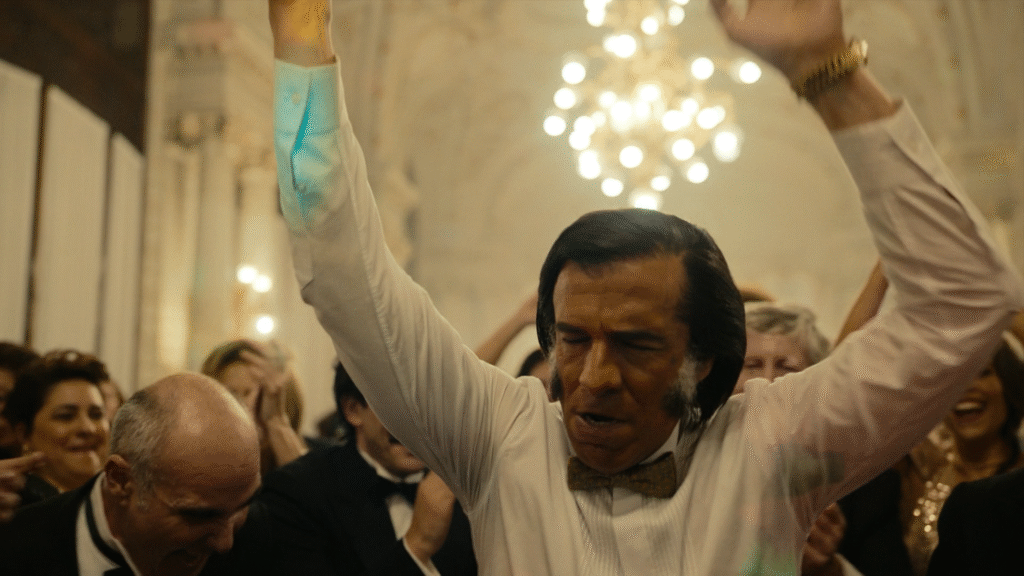

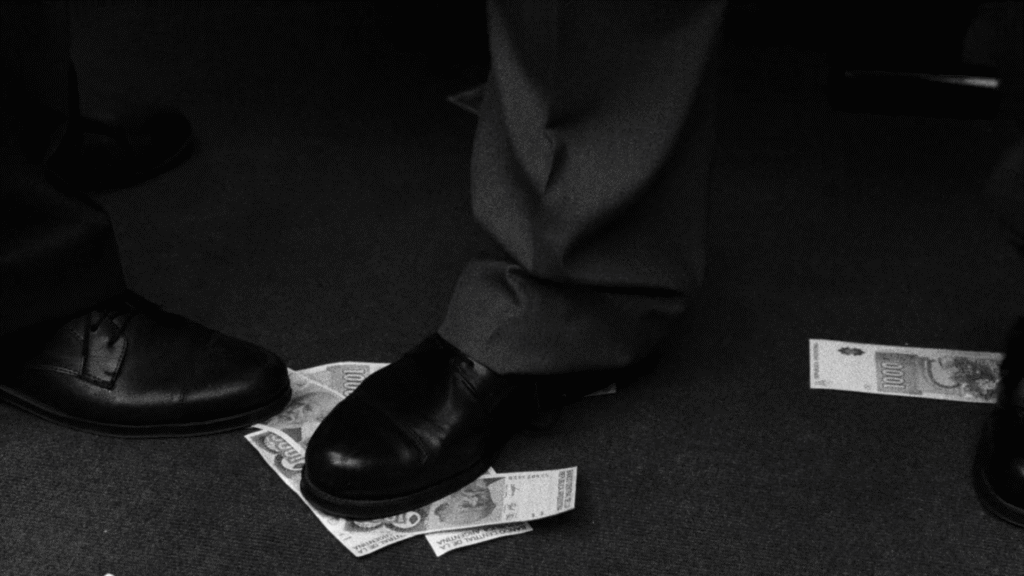

Así como entre la producción de la serie y su estreno sucede el triunfo de Milei, Menem hace campaña en un mundo todavía dividido en dos por la Guerra Fría y asume pocos meses antes del fin de la Unión Soviética, entre la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington. Menem asume en medio de saqueos y una crisis hiperinflacionaria. Ante el caos, la respuesta que se erigió como posibilidad fue la reforma del Estado y las medidas pro-mercado, primero con ministros ligados al grupo Bunge & Born y luego con Cavallo, a quien se retrata como el hombre preferido por la embajada estadounidense. La consagración de Menem se da a partir del dominio del campo económico, con la Ley de Convertibilidad y el “uno a uno” en marzo de 1991, y del político, con la represión del intento de golpe de Estado por parte del levantamiento carapintada en diciembre de 1990 (esos son los dos ejes del rescate de Martín Rodríguez en su artículo “Menem: un busto ahí”, de 2018). Las secuencias que retratan el enfrentamiento con el grupo militar comandado por Seineldín son algunas de las que intentan darle más complejidad al expresidente, primero cuando se ve ante el dilema de negociar con los militares o reprimirlos, luego cuando ilustra la toma de la foto que lo muestra conflictuado por la decisión de indultar a los jerarcas militares responsables de la dictadura de 1976-1983, junto a militantes de grupos guerrilleros, como Mario Firmenich. La idea cristalizada de la frivolidad y el mero olvido del pasado deja lugar en Menem a una serie de decisiones que se van tomando sobre la marcha, de manera contingente y según las olas de la época: la praxis política, entre el programa y la contingencia. El contraste entre la superficialidad de los 90 y su trasfondo político se vuelve explícito en la escena de la fiesta en la que se busca ultimar la privatización de Entel. “Entregales todo”, le dice Menem a María Julia cuando parece que el acuerdo está por caerse, minutos antes de ponerse a bailar de manera desenfrenada: la frivolidad absoluta, el baile en el momento de la entrega. Es en ese momento, en la escena del baile con Ricky Maravilla, que la serie despliega sus sentimientos ambiguos hacia Menem y el menemismo: lo retrata con mezcla de fascinación y horror, lo enaltece y lo ridiculiza, se sumerge y se abstrae.

Hay una pregunta que orbita a medida que uno ve los episodios: ante la presencia magnética y desbordante de Menem, a quien le sobran atributos de protagonista, ¿qué necesidad tiene la serie de recurrir al personaje de Olegario? Olegario posee a la vez la cualidad de hombre común y la mirada privilegiada, el ojo del fotógrafo, un testimonio hipotético de primera mano sobre la intimidad del menemismo. “¿Ves bien ahí, Olegario?”, le pregunta Menem cuando está por tomarle una foto frente al Menemóvil. Olegario se engaña a sí mismo, pretende mantenerse en una posición externa e independiente, tomando su labor apenas como un trabajo, pero de a poco incide y actúa en favor de Menem, ayuda a construir su figura. En una de las escenas de la campaña, todavía en La Rioja, el peluquero oficial de Menem (cuya muerte se nos revela en una secuencia posterior, la del Menem-mufa, como una de las víctimas de su presunta condición de yeta) hace un comentario cuando escucha su plan de viajar a Buenos Aires a conseguir votos: “¿al mismo centro del país con esas crenchas? Una cosa es el populacho de acá, pero allá las cosas son diferentes”. Un poco sorprendido, Menem le pregunta qué le recomienda. “Te saco las patillas y te hago un corte bien varonil, como Perón. ¿No querés ser como Perón vos?”, propone el peluquero. Olegario interviene y le dice que si le cortan el pelo, lo matan: “tipos peinados a la gomina sobran, políticos con patillas hay uno solo”, y Menem no duda en darle la bienvenida a su círculo de confianza. La serie juega a darle una importancia histórica secreta a su humilde coprotagonista (la recomendación de dejarse las patillas, la autoría de la foto del Pacto de Olivos y la de los indultos, la idea del plebiscito para la reelección).

Pero hay otra faceta de Olegario: la trama a lo Plata dulce. La familia Salas, gracias a su acercamiento al poder, cumple todos los sueños de la clase media aspiracional —o casi: cuando llega el momento del viaje a Europa quedan con la ñata contra el vidrio—. Gradualmente, Olegario queda encandilado con Menem como el personaje de Luppi con Arteche. “Cualquiera puede sacar fotos, pero no cualquiera es Carlos Menem”, le dice al candidato durante el cierre de campaña, después de recibir un agradecimiento por su trabajo. Olegario es esencialmente bueno, un tipo al que le dan una valija para que la transporte y la acepta de buena voluntad sin siquiera preguntarse si en su interior puede haber algo ilegítimo o ilegal. Cuando su esposa insulta a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas porque su paro les impide viajar a Europa, Olegario mantiene una postura templada y comprensiva. Ella pierde los estribos, se vuelve la voz furiosa de una clase media egoísta; Olegario, en cambio, es la buena conciencia de su clase. En el artículo antes mencionado, Martín Rodríguez rescata una escena de Nixon de Oliver Stone en la que el mandatario, ante el retrato de Kennedy, dice: “cuando te ven, ven lo que quieren ser; cuando me ven, ven lo que son”. Luego hace un paralelismo con la dupla Menem-Alfonsín y se pregunta: “¿Alfonsín [el padre de la democracia] es el nombre de lo que quisimos ser, Menem el nombre de lo que fuimos?”. La misma pregunta cabe a Menem: ¿Menem sería lo que fuimos y Olegario lo que hubiéramos querido ser? ¿O será al revés, Menem como el deseo secreto y Olegario como la culpa bienpensante de ese deseo? En eso se sintetiza la trama de Olegario: sabe que está mal, pero se deja llevar. Olegario es la conciencia moral obnubilada por las tentaciones del menemismo (“indultá a los militares pero dame el viaje a Miami”, podría pensar secretamente y sin asumirlo). “Vos te creés que vos y yo somos muy distintos. Vos sos más ambicioso de lo que imaginás, Olegario”, le comenta Menem casi como si leyera sus pensamientos.

Miguel Salas, hijo de Olegario, un joven idealista que empieza a dar sus primeros pasos en el periodismo, es el núcleo moral del progresismo en la serie, el que ve lo inmoral y lo corrupto del gobierno: el joven rebelde de izquierda que rechaza todo el paquete menemista; podríamos decir: la conciencia de izquierda de la buena conciencia de clase media (por eso no llaman la atención los retuits de Milei con críticas a la representación de Menem en Menem8). En la única escena que Miguel está frente a Menem, se hace pis. Pero no es una ridiculización de la izquierda a lo Cohn y Duprat (nota al pie: ¿qué otra cosa es Homo Argentum que la reducción de la tradicional comedia criollista a una expresión reaccionaria?). Es más bien un modo de dimensionar la magnitud de una presencia como la de Menem. Las opiniones de Miguel tienen peso: es cuando escucha a Miguel que Olegario baja el cuadro de Menem de su living (espacio íntimo y familiar: no hay —no debe haber— política en la calle en los 90). Encantado por su propia labor, por su trabajo bien hecho (la foto de Menem con expresión consternada, encendiendo un cigarrillo luego de haber firmado los indultos9), Olegario olvida las cuestiones de fondo en juego, y es su hijo quien se las recuerda: “el tipo acaba de indultar a los militares”. No es necesario explicar que se está en contra de las leyes de impunidad: hay una “buena conciencia” en la serie, la del sentido común progresista, que si no es ya anacrónica, sí se discute abiertamente en el debate público (como muestran las declaraciones del Tata Yofre sobre la serie, o la nota de Hernán Iglesias Illa publicada en Seúl, “El antimenemismo de Menem, la serie”).

Lo irónico en el caso de Olegario es que su ojo de fotógrafo, y la cercanía a la que se ve habilitado gracias a su cámara, no lo ayudan a ver mejor. Su cámara funciona más bien como una venda que le cubre los ojos. Con ella construye una pantalla más que un reflejo de lo que no vemos desde afuera. Y no es otro sino el propio Menem quien le abre los ojos cuando le dice que las fotos que saca también son una forma de hacer política. Inmediatamente después —y ante un reclamo sin respuesta por parte de Menem sobre la salvaje golpiza recibida por su hijo al investigar casos de corrupción del gobierno— Olegario sabotea las fotos, las saca deliberadamente mal (fuera de foco, sub o sobreexpuestas). Cuando Olegario ve con claridad, sus fotos se vuelven opacas. Esa es su respuesta política, en su propio campo. Si la transparencia fotográfica era un velo, la toma de conciencia hace que su herramienta interfiera en la representación. En ese momento vemos la puesta fotográfica como tal, que incluye un plano inscripto en la larga estela de Las meninas de Velázquez. Es su momento de “rabia de Calibán al verse reflejado en el espejo”: una vez que empieza a haber problemas en la economía —o, en este caso, cuando se dan cuenta de que a la flamante boutique de su esposa no le cierran las cuentas y puede ser una vía de lavado de dinero—, los casos de corrupción se vuelven motivo de irritación pública. O: yo no lo voté. “¡Menem y la puta madre que te parió!”, podría gritar Olegario hacia el final, emulando a Luppi en Plata dulce. Pero no dice eso. Las palabras de Olegario a Menem, en la escena con la que comienza y concluye la serie, son: “perdoname, Carlos”. La muerte de Carlos Jr. suscita un inesperado clima de reconciliación. La cuestión circunstancial de la tragedia personal y la piedad hacia su figura —Olegario, fiel a sí mismo, prioriza en ese momento la compasión y la amistad, los valores humanitarios, su hermandad con Menem: ante todo es capaz de ser comprensivo y de estar cuando debe estar— no atenúa la fuerza gravitatoria de ese pedido de disculpas, al darle un lugar tan prioritario en su estructura narrativa. ¿Qué implica para el relato tomar esta escena como momento privilegiado? ¿Un ajuste de cuentas comprensivo frente al lugar sumamente negativo de Menem en la opinión pública? ¿Su propio busto a Menem?

La serie empieza por el final, pero no con la imagen del fracaso de Menem. No vemos archivos del 2001, por caso. Vemos la tragedia personal. Podría haber adoptado el título del libro biográfico de Olga Wornat, Menem: La vida privada. En Menem los conflictos no se dirimen en la esfera pública, más allá de las erupciones aisladas y mediatizadas por la televisión (y las toneladas de publicidades). De algún modo, esto reproduce el espíritu de los 90. La oposición política y sindical se limita a Fito, que caricaturiza y limita su potencia. El fuera de campo es aquello que por esos años veíamos en el Nuevo Cine Argentino, que por mostrar el fuera de campo se hizo nuevo. Falta ese correlato en el imaginario de los 90 de Menem. El “dejá que el coro griego hable” de Menem a María Julia, y el “que ladren, Bernardo, señal que cabalgamos” frente a Neustadt, terminan de constituir esa burbuja en la que se interna la serie. Del mismo modo, hay un manto de sospecha sobre la muerte de Carlos Jr. que la serie opta por no explorar. Toda la trama de Zulema queda relegada, subrepticia, apenas asomando por momentos, como sus esporádicas apariciones en los medios, lo cual es extraño dado el lugar que se le otorga en el primer capítulo, incluso desviándose de los hechos históricos: de acuerdo al libro de Wornat, y como muestra la serie documental Menem Junior: La muerte del hijo del presidente (2024), Zulema no estaba junto al ataúd durante el velorio, sino en la habitación de Menem, empastillada y rezando en árabe. Menem amaga con darle centralidad y dramatismo al colocarla denunciando con vehemencia que su hijo fue asesinado, pero luego la va recluyendo. De vez en cuando se vuelve sobre la inscripción en los gemelos que Emir Yoma le regala a Menem: “la traición se paga con sangre”. El correlato de la tragedia personal es la tragedia colectiva, el atentado a la AMIA, cuyas secuencias se sienten un tanto exógenas: la bomba cae como un meteorito, como una fuerza accidental de la naturaleza, sin que se intente desentrañar su trasfondo. “Vos lo único que querés es que esto pase lo antes posible para retomar la campaña”, le dice a Menem uno de sus colaboradores más cercanos poco antes de ser obligado a firmar su renuncia. Lo mismo sucede con la serie, como si quisiera que el asunto pase para seguir su rumbo intimista sin entrar en cuestiones geopolíticas, o en el posible nexo entre ambos sucesos (la hipótesis del “tercer atentado”).

Hay muchas fuerzas antagonistas en Menem (Zulema y toda la familia Yoma, los carapintadas, Cavallo), pero lo principal son los obstáculos que Menem enfrenta para llegar y mantenerse en la presidencia. El último de ellos es el propio destino, presagiado por la Juana, una “bruja” ermitaña que cumple el rol de oráculo y le advierte a Menem sobre las consecuencias trágicas de sus actos y el sacrificio necesario —la vida de su hijo, finalmente— para lograr su objetivo de la reelección10. Huyendo de la bruja, Menem desoye la advertencia del oráculo y paga el costo. La afirmación de Zulema sobre la conspiración queda opacada por la deriva mística de un relato ahora envuelto en la fatalidad, y aquel cliffhanger del primer capítulo (“a mi hijo me lo mataron”) queda inexplorado, a medida que la serie se va torciendo hacia la trama sacrificial. El giro místico está anticipado desde el primer capítulo, con la misteriosa presencia de la bruja en el velatorio de Carlos Jr. En uno de los momentos de mayor autoconciencia narrativa, Menem se da la mano a sí mismo, como si saludara a un Virgilio que lo invita a iniciar el racconto. Este otro Menem parece una versión mayor de sí mismo, pero no es la imagen del Menem posterior que conocemos, sino de un Menem previo avejentado, con sus largas patillas. Da la impresión de que fuera la imagen del Menem que no fue. Del que no se acicaló, del que no se traicionó. Un Menem-otro que nos invita a ver con esos ojos su trayectoria, justo en el momento en que un Menem vela a otro Menem. De nuevo, la traición se paga con sangre. ¿Qué es lo que sacrifica? De algún modo, la trama completa de la serie consiste en el sacrificio gradual de principios en pos de gobernar, o de mantenerse en el poder: los indultos, la entrega a las reglas del mercado, las concesiones a los compradores de Entel, el rechazo a los reclamos sociales, los aprietes de Emir Yoma, el sacrificio de Rubino a raíz del Yomagate. ¿El nuevo Menem bajo la mirada del viejo Menem? El resultado es un último capítulo saturado de imágenes de duelo. El atentado a la AMIA y el accidente de Menem Jr.: el duelo colectivo y el duelo individual. Sumado a la imagen del hijo de Olegario en el hospital. ¿Pero qué estamos velando exactamente? ¿Los principios, el resultado de la adulteración de lo que alguna vez fue el peronismo? ¿Las consecuencias de las políticas aperturistas, los platos rotos de la fiesta? ¿Los restos de una Argentina que en los 90 transformó su fisonomía para siempre?

Menem toca fondo en el momento de auge de su carrera política, la reelección. En su explosión catártica destroza todo su despacho, incluyendo sus boletas electorales. Es decir, aquello —lo único— en lo que realmente cree. Un momento de desmoronamiento absoluto en el que el mundo se le da vuelta. No por mucho tiempo. Resucita en el infierno rojo, con una sonrisa en medio de las lágrimas, el alcohol y los vidrios rotos. El renacer del espíritu menemista al ritmo de “Tindolelê” de Xuxa (“Todo mundo ‘tá feliz? ‘Tá feliz!”). Algunos capítulos atrás, cuando vemos a Menem corriendo una carrera automovilística, el presidente se precipita a decir a la prensa: “quiero dedicar este triunfo…”, cuando uno de los periodistas lo interrumpe: “¿qué triunfo? Si todavía no terminó, presidente”. En efecto, falta un largo tramo como para cantar victoria. Estos seis capítulos recorren el costado brilloso de la primera presidencia de Menem y algunos de sus mayores sucesos: la interna con Cafiero, el último alzamiento carapintada, los indultos, la Ley de Convertibilidad, las privatizaciones y desregulaciones, el Pacto de Olivos y la reforma constitucional, el atentado a la AMIA, la muerte de Carlos Jr., la reelección. Si la primera temporada es el ascenso y apogeo —el oro del menemismo, los años 1991-94—, la segunda debiera dar lugar al lado B, los otros años 90, los del segundo mandato: las explosiones de Río Tercero y la causa por contrabando de armas, la ruptura con Cavallo, el efecto Tequila y el impacto de las crisis externas, las puebladas de Cutral Có y General Mosconi y el nacimiento del movimiento piquetero, la enemistad con Duhalde, la conformación del FREPASO y la Alianza11, el fracaso de la re-reelección, el corralito y el estallido social de 2001, la derrota frente a Kirchner en 2003. ¿Qué lugar quedaría para el “perdoname, Carlos” en una eventual segunda temporada?

Conversando sobre la serie, Francisco Guerrero me señaló un efecto de continuidad entre Menem y la anterior “serie del momento”, El eternauta. La serie de Stagnaro termina en el estadio de River Plate, con los resplandores de la invasión alienígena; Menem comienza en el mismo estadio, con el ascenso al poder del expresidente. ¿Qué interpretación podemos darle a esta coincidencia? Primero, la más evidente: los alienígenas están en el poder, fuerzas extrañas funcionan como enlace para los intereses extranjeros (como no podía ser de otra manera, tampoco faltó quien en su momento tildara a Menem de extraterrestre12). Cargándolo de actualidad, un espejo convexo refleja las fuerzas del cielo. Ambas tocan fibras sensibles del presente (las dos fueron disputadas ideológicamente), pero bajo formas distintas de anacronismo (una historieta de 1957 adaptada a la actualidad, en un caso; la estética retro noventosa, en el otro). Dos estilos contrapuestos: la estética aplanada en tonos azulados de la primera contrasta con el exceso estilístico de la segunda. Una ciudad fría y desolada contra la calidez, el fuego, el sudor. Menem, la otra cara de la moneda de El eternauta. La que hace estallar la moderación alfonsinista de Argentina, 1985. Si en El eternauta la clave de lectura fue “nadie se salva solo”, la serie dirigida por Winograd podría adoptar el tagline Menem: sálvese quien pueda. Y si El eternauta venía a representar la resistencia en una ciudad distópica, invadida y diezmada, Menem es la entrega impávida al carnaval fúnebre de excentricidades y decadencia.

Notas

- Para los actores del reparto que vivieron su juventud durante el menemismo, como Juan Minujín o Jorgelina Aruzzi, la aproximación fue desde el antimenemismo, desde la memoria del saqueo (ver las entrevistas al elenco de Menem por DirecTV, 9 de julio de 2025). Sbaraglia lo dice categóricamente: “Tuve que dejar de lado mis prejuicios y sumergirme en el personaje para hacerle justicia” (“Leonardo Sbaraglia y su inmersión en la piel de Carlos Menem”, Página/12, 11 de julio de 2025), un sentimiento probablemente opuesto a la mirada del estereotípico joven votante de Milei nacido después del 2001, a quien el relato de un país sin inflación puede resultarle idílico. ↩︎

- En una nota para El Diario AR, Mariana Enriquez se interna en la proliferación de una industria de ficciones diseñadas para ser consumidas en celulares, los llamados vertical dramas, “historias mega dramáticas de trama recargada, en episodios de un minuto”, un género nacido en China durante la pandemia de covid-19 (“Hacer la vertical”, 19 de abril de 2025). ↩︎

- “Quiénes fueron ‘los elegidos’ que viajaron en el vuelo chárter que trajo a Perón de Europa tras el largo exilio”, Infobae, 17 de noviembre de 2022. ↩︎

- Como prolongación de esta afinidad, en una entrevista publicada por la revista Cuestionario en 1975, Menem calificaba a figuras históricas como Urquiza, Mitre y Sarmiento de “traidores vendepatrias”. ↩︎

- Ver “Todos los Menem del Presidente”, Página/12, 6 de marzo de 2024. ↩︎

- Así lo afirma Carlos Pagni en el episodio “Carlos Saúl Menem (1989-1999)” del podcast La banda presidencial, La Nación, 21 de septiembre de 2019. ↩︎

- “El avión no cayó: César y su estrella”, nota de Mariano Grondona para La Nación, 5 de abril de 1998. ↩︎

- “Javier Milei retuiteó críticas a la serie de Menem”, El Destape, 16 de julio de 2025. ↩︎

- La foto real fue tomada por Víctor Bugge, fotógrafo presidencial entre 1978 y 2025 (y autor también de otra foto adjudicada a Olegario, la de Menem y Alfonsín en el jardín de la quinta presidencial, símbolo del Pacto de Olivos). Esta es otra de las ambigüedades de la serie: el reconocimiento de la verdadera autoría puede generar un efecto de incredulidad ante la ficción, pero, a su vez, esa adjudicación le da mayor espesor al trabajo de Olegario, un sustento concreto. En una nota de Infobae, Bugge cuenta el detrás de escena de esa foto y comenta otras impresiones sobre la serie de Menem. ↩︎

- Menem solía consultar a varias consejeras espirituales, entre ellas Azucena Agüero Blanch, Ilda Evelia, Blanca Curi, Lily Süllos y Aschira. Ver “La extraña fascinación de los Presidentes por las ‘brujas’” (El Cronista, 1 de Abril de 2016) y “¿Menem tenía dos brujas?: la historia de la vidente que no apareció en la serie” (La Gaceta, 17 de julio de 2025). ↩︎

- “No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten”, decía Fernando de la Rúa en uno de sus spots de campaña, casi como respuesta al “quiero un pueblo que baile” de la serie. ↩︎

- Así lo habría declarado el gurú Carlos Warter en el programa Tiempo Nuevo. Por otra parte, en la escena del discurso en River, Menem se dirige al candidato del radicalismo de esta manera: “Este es un gobierno radical, Dr. Angeloz. ¡No un gobierno de extraterrestres!”. ↩︎