Con el optimismo propio del reinicio democrático, el “cine de los 80” se permitió mirar hacia el pasado con nostalgia. En esos años surgen películas ambientadas entre inicios y mediados del siglo XX que, si bien no presentan necesariamente una visión edulcorada, se enfocan en aspectos cotidianos, a veces incluso íntimos, trazando paralelismos con el presente solo circunstanciales, como si fueran postales enviadas desde un mundo lejano. No significa, sin embargo, que sean abordajes ingenuos, o al menos no de forma intencional. Los 80 implicaron un inicio de reflexión sobre el pasado, tanto cercano como distante, a partir del golpe traumático que significó la dictadura que acababa de terminar. Pero sí es posible observar, en varias películas, cierto tono por momentos cándido. En algunos casos, se trata de relatos definitivamente desprendidos de la realidad sociopolítica, que implican una relación con la historia argentina desconectada de lo metafórico o alegórico que tanto se le achacó, y se le sigue achacando, al cine del período.

La diferencia con otros momentos históricos es manifiesta: a comienzos de los 40 tuvo que surgir una compañía como Artistas Argentinos Asociados para narrar el siglo XIX, con la certeza de que hacerlo, y hacerlo con aliento epopéyico, era un deber del cine nacional; la primera ola de la Generación del 60, nacida bajo el signo del posneorrealismo y de la mirada modernista de Leopoldo Torre Nilsson, entendía que era ineludible contar historias actuales y urgentes, pero en comparación al cine industrial previo representó un movimiento intimista, en el que la historia con H mayúscula parecía un trasto abandonado allá a lo lejos; entre fines de los 60 y la primera mitad de los 70, hasta la irrupción de la última dictadura militar, si bien es fácil pensar en excepciones amables como ciertos representantes del ciclo épico-histórico, en general tanto el documental como la ficción ofrecieron relecturas del pasado distante con la mirada crítica, de denuncia, que los tiempos exigían.

Fantasías del espectáculo / Miserias de la vida puerca

En dos películas, por lo menos, el pasado existe aislado de toda referencia política, más bien como un lienzo de inicios de siglo, capaz de abarcar muchos años y sectores socioeconómicos. Cada una observa tanto la infancia como la madurez de su protagonista, no en busca de raíces psicológicas sino para ampliar el mapa social del relato y el bagaje de anécdotas. Me refiero a El juguete rabioso (José María Paolantonio, 1984), primera adaptación de la novela homónima de Roberto Arlt, aunque no primera adaptación de una obra suya1, y Flop (Eduardo Mignogna, 1990), biopic de Florencio Parravicini, celebrada en su momento y olvidada después, que se cuenta entre los no tantos largometrajes que toman como materia prima —con más o menos libertad, dependiendo del caso— a una figura o acontecimiento del pasado del cine argentino. En este caso, sin embargo, hay una trampa: el guion de Mignogna y Graciela Maglie está enfocado en la infancia de Parravicini y en su carrera sobre los escenarios, y deja en fuera de campo sus años dedicados al cine. Los protagonistas de ambas películas, Silvio Astier y “Parra” —o Flop, tal como se lo denomina en la película, a partir de una obra de teatro cuya última representación da lugar al juego de recuerdos que constituye la película—, son personajes bien distintos, cuyos caminos parecen marcados desde el vamos, como si negaran esa idea propia de las democracias capitalistas de que los individuos tienen la libertad de trascender sus clases sociales de origen, inventando su destino: en un caso, el protagonista es un perdedor atribulado al que no le sobra nada y jamás logra levantar cabeza; en el otro, un triunfador pícaro nacido en cuna de oro. El famoso despilfarro de Parravicini, quien en Europa se empujó a la ruina para poder renacer como artista sin el peso de la fortuna hereditaria, es otro elemento ajeno al film de Mignogna, al menos en términos dramáticos.

El juguete rabioso es la segunda y última película como director de José María Paolantonio, abogado, docente y dramaturgo que en 1975 había estrenado La película, una comedia alocada sobre la filmación de una producción con fondos europeos en un pueblo argentino, que trabajaba, con menos fortuna, temas afines a los del posterior corto colombiano Agarrando pueblo (Luis Ospina, Carlos Mayolo, 1977). En El juguete rabioso Paolantonio contó con la colaboración como coguionista de la hija de Roberto, Mirta Arlt, y del director de fotografía Esteban Pablo Courtalón, responsable de una imagen sobria y elegante, dos características no tan fáciles de encontrar en el cine de la década, y que curiosamente solo figura como responsable de la iluminación en el afiche del film, no en los créditos. La estructura de la novela, que originalmente iba a llamarse La vida puerca, avanza cronológicamente desde un relato de infancia hasta la infamia final, y funciona como un descenso a los infiernos: todo le sale tan mal al pobre Astier que hasta esa última decisión imperdonable parece una conclusión lógica. Paolantonio y Arlt (hija) reestructuran ligeramente la historia, ubicando al Rengo (Julio De Grazia) como un personaje relevante en la vida de Astier desde el inicio —probablemente para generar un lazo más fuerte con él y que la traición resulte más dolorosa— e intercalando las aventuras infantiles como flashbacks dispersos a modo de pesadillas.

Cualquiera que haya leído la novela de Arlt sabe que tiene gusto a mugre, a dolor, a la oscuridad profunda del alma de Silvio, suicida fracasado que, de tanto no dar pie con bola, termina traicionando a un amigo a cambio de nada —apenas un viaje al sur que difícilmente funcione como timonazo revitalizante—. De forma extraña, lo que parecería ser la mayor virtud de la película se convierte en su peor defecto, porque El juguete rabioso es, en última instancia, demasiado pulcra. Los espacios que deberían ser lúgubres (el hogar familiar de Silvio, la librería y la casa de los tanos, y sobre todo la habitación mínima y decrépita que le obligan a compartir con Dío Fetente), en la película lo son solo como idea, nunca como clima palpable. Todo es prolijo, exacto, milimétrico. Un mundo cinematográfico hecho a medida de una novela que ya por ese entonces era reivindicada como central para la literatura moderna argentina. Film-trabajo práctico, para un estudiante secundario sería fácil analizar en detalle cada decisión de Paolantonio, pero difícilmente se vería sacudido por la honestidad que Arlt convirtió en sello y legado. Algo similar pasa con Pablo Cedrón, tal vez convocado por su parecido con el escritor: en su primer protagónico sus ojos tristes no hacen sistema con el nihilismo astieriano. Como suele ocurrir, tal vez el problema sea mayormente de puesta en escena, porque la cámara ni siquiera es capaz de vibrar cuando Silvio le escupe un “¿qué hiciste de tu vida, desgraciado?” al travesti que conoce en la habitación de un hotel de mala muerte. Lo que debería ser un derrumbe emocional es convertido, cámara estática y sobria mediante, en un trámite cinematográfico. Da igual que un personaje gima de pena mientras otro lo golpea, que un linyera sea prendido fuego o que el antihéroe demasiado humano se convierta en Judas Iscariote: mediante un acto de magia negra, el vacío que debería poseer a Silvio transmigra al espíritu de la propia película.

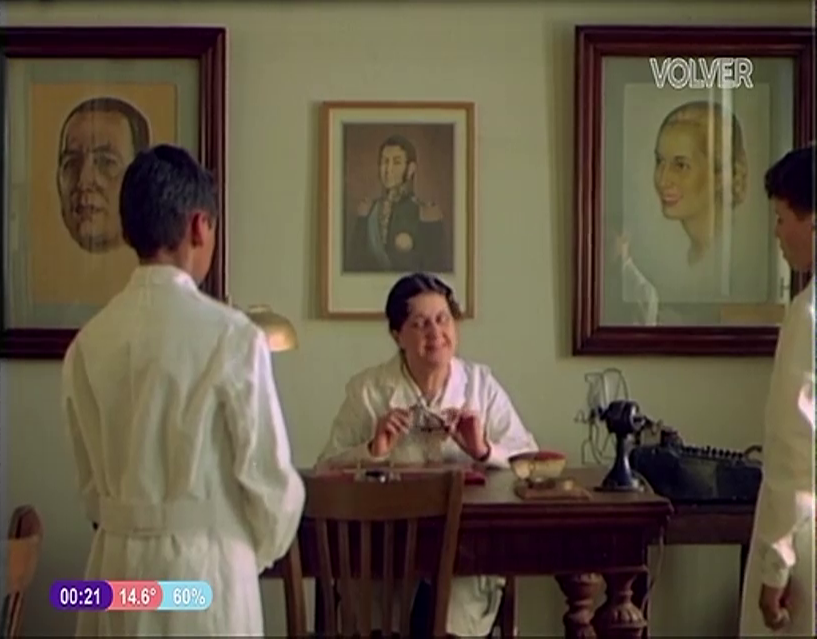

No es tan distinto lo que ocurre en Flop, donde la prolijidad de los rubros técnicos, y las buenas intenciones del proyecto en general (en una crítica de la época César Magrini dijo, sin ahorrar adjetivos, que es un “noble, digno y ejemplarizante film”), no alcanzan a dar vida. Como en el caso de Paolantonio, Flop es el segundo largometraje de su director, Eduardo Mignogna, quien recién llegado del exilio europeo filmó su debut Evita, quien quiera oír que oiga, estrenado en 1983, y luego se dedicó durante el resto de la década a la realización de miniseries y documentales televisivos. La película se divide en tres segmentos que dialogan y se entrecruzan: la infancia de Parravicini, sus inicios en el teatro, y la vejez (o podríamos decir “adultez tardía”, considerando que, enfermo, se suicidó a los 64 años), cuando recuerda su pasado. Si el objetivo de Mignogna era honrar el pasado del teatro argentino, y específicamente de la comedia (un cartel final anuncia: “Esta película está dedicada a Florencio Parravicini, Olinda Bozán, Alberto Olmedo… y a todos los comediantes”), la decisión de construir una envoltura tierna, densa y levemente fantástica funciona como un muro de contención que evita que el espectador se sumerja en el carácter polémico y controversial del humor de Parravicini, cuya “procacidad —señala César Tiempo— llegaba por momentos a límites intolerables”. Irremediablemente nostálgico, Mignogna debía sospechar que el teatro cómico contemporáneo —un amplio abanico que abarcaba desde el teatro de revistas hasta el under del Parakultural— era una lágrima en comparación a las viejas glorias del pasado, y por lo tanto que Parravicini se merecía una película repleta de pianos melancólicos y lentos adioses a espíritus a la luz de la luna. En todo caso, hay que ser muy genial para hacer funcionar el cliché del payaso triste.

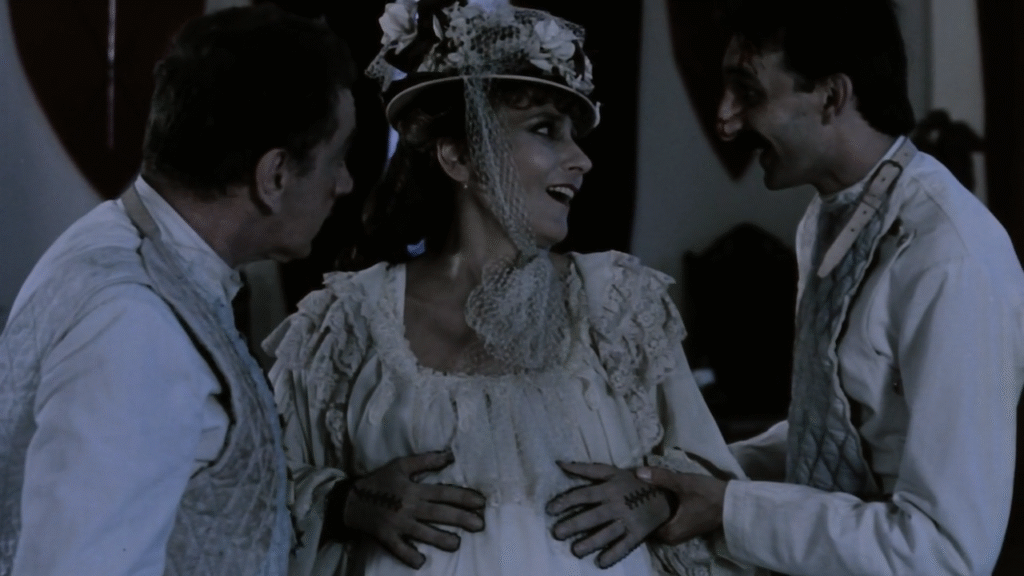

Con las escenas de adultez tardía lejos de la ligereza con que el propio Parravicini dotaba a sus personajes —podemos comprobarlo, por ejemplo, en su actuación en Tres anclados en París, de Manuel Romero—, y los momentos de los primeros pasos en el teatro demasiado preocupados por la reconstrucción de época, lo que queda son los años de la infancia, transcurridos en la Penitenciaría Nacional, en Parque Las Heras, de la que su padre fue director entre 1887 y 1890. Allí, un Parravicini de unos diez años (Mauro Martín) encuentra más contención entre los presidiarios que con su propia familia. Los presos marcan su futuro creativo, el deseo de una fuga constante que se expresa, por ejemplo, en la dilapidación de la fortuna heredada, a los veintitantos, hecho que lo obligó a hacer tabla rasa económica y que siempre consideró el germen de su libertad, la condición indispensable para desarrollar una carrera artística. “Si no hubiera perdido esos campos, esas propiedades, a estas horas sería un viejo estanciero de esos que bajan a la ciudad cada diez años a preguntar si ya ha cambiado el gobierno”, decía Parravicini, según Tiempo, en una breve biografía publicada en los 70 por el Centro Editor de América Latina, de la que Mignogna y Maglie parecen haber tomado varias ideas, como su nacimiento en pleno salón mientras su padre practicaba esgrima con un amigo —con el agregado creativo de que en la película directamente nace de diez años, bien vestido, engominado, con dientes y, en consecuencia, con su famosa diastema— o el impacto que tuvo en su infancia un presidiario “que tenía amaestrada una verdadera troupe de lauchas y ratones”, interpretado por Federico Luppi.

“Los directores a veces nos vemos en la necesidad de contar historias que no interesan a nadie, y este es un defectillo que arrastra el cine argentino”, decía Mignogna entrevistado en el año 2001 por Pacho O’Donnell, pensando en películas tan intimistas y personales que solo resultan de interés para quien las escribió. Pongamos en suspenso la discusión entre historias que interesan y que no interesan, que acompaña al cine argentino hasta el día de hoy y que, formulada con la complejidad necesaria, puede ser valiosa para pensar en un cine con aspiración comercial. El otro problema de la idea, tal vez el principal, es que pone en primer plano la trama de una obra, sin considerar que, más allá de que el relato sea mínimo o máximo, en su éxito o “interés” están puestas en juego otras cuestiones, tanto contextuales y productivas como estéticas y formales. Flop parece esforzarse por tocar todas las cuerdas que marcan al cine argentino de la época: reflexiones sobre nuestro pasado en clave nostálgica, realismo mágico, caras conocidas, buena factura. La tensión entre el carácter reo de Parravicini y la actuación demasiado autoconsciente de Víctor Laplace, que parece atribulado por estar en los zapatos de un ícono, no es menos problemática que la contradicción entre los juegos de ficción y realidad a los que apuesta Mignogna, audacia expresada a nivel espacial en un teatro lleno de recovecos donde transcurre gran parte del film y en el que jamás podemos hacer pie. En el fondo, es una pieza de qualité impecable, una máquina de engaños con un corazón demasiado blando como para despertar curiosidad por los misterios del artificio.

En busca de la identidad perdida

Se sabe que los 80 fueron la década ganada de Víctor Laplace, quien también tiene un lugar central en Pobre mariposa y Espérame mucho, dos películas que ponen el ojo en las décadas del 40 y 50 desde una lectura social ausente en Flop y apenas garabateada en El juguete rabioso. Según comentó Juan José Jusid en su momento, Espérame mucho casi se llama Espérame, y uno podría pensar que para hacer ese cambio ínfimo manteniéndolo igual de insulso mejor no hubiera cambiado nada, sobre todo considerando que el verdadero problema no es que el “espérame” esté solo o acompañado sino que no sea “esperame”, la única forma posible en Argentina. Si bien el título está justificado por un discurso teatral bastante acartonado dicho por uno de los personajes —justamente el de Laplace, un peronista sensible con ínfulas artísticas—, y por la referencia al bolero “Quiéreme mucho”, obviamente usar esa expresión conlleva el riesgo de que el acartonamiento se traslade a la propia película. Aunque con resultados dispares, Jusid y su coguionista, el escritor Isidoro Blaisten, hacen un esfuerzo sobrehumano por evitarlo.

En líneas generales, Espérame mucho narra la vida de una familia y sus vecinos del barrio durante los primeros años de la década del 50. En 1982, cuando Jusid y Blaisten habían terminado el guion, pero todavía no había comenzado el rodaje, el realizador le dijo a Alan Pauls que “hace mucho que los argentinos tenemos vedado mirar para atrás”. En ese mirar para atrás se condensa la posibilidad de reflexionar sobre la identidad nacional, objetivo que en Espérame mucho implica que la audiencia se conecte y reconozca, como señalaba en la misma entrevista para Cine Libre, algo que habría logrado el cine industrial clásico y que se habría roto con la Generación del 60. Como la novela de Arlt, parcialmente autobiográfica, el guion tiene numerosos elementos tomados de la infancia de Jusid, y como en Flop, hay una imagen idealizada del pasado desde la mirada de un hombre adulto. Ahí terminan las similitudes, porque acá hay una sola temporalidad —no sabemos nada del presente del narrador, solo es la voz que guía el relato— y porque Jusid sí se esfuerza, al menos en lo que refiere al aspecto visual, en construir un clima desde elementos concretamente cinematográficos. Espérame mucho se ve ajada, descolorida, pero no con el desgaste de las fotos viejas sino con el de los recuerdos agridulces que pueden tener algo de fantasía. La luz celeste intensa que se cuela por las ventanas genera, sin estridencias, una leve sensación de irrealidad. El director de fotografía Félix Monti, que ya había explorado un barrio de clase media en Juan que reía, la mejor película de Carlos Galettini, triunfa en el desafío de darle color a la figura del barrio de clase media humilde pero digno que marcó gran parte del siglo XX.

Estrenada poco antes del final de la dictadura, y varios años antes que los films de infancia de Woody Allen y Terence Davies, Espérame mucho es la primera película de Jusid desde el fatídico 1976 y ayuda a establecer el tono crítico pero amable, de diálogo civil, que marcaría a gran parte del cine argentino dramático de la década. De hecho, es notable el énfasis en el barrio como crisol ideológico: donde transcurre la historia conviven radicales, peronistas y socialistas, y todos son amigos y se tienen aprecio más allá de las diferencias. Así, la política, desdramatizada, funciona como trasfondo —cotidiano y fundamental, pero trasfondo al fin— y el núcleo dramático pasa a ser el mundo sentimental de Juancito (Federico Olivera), el niño que, ya de adulto, nos narra su infancia. Es comprensible: para un niño es más fascinante que un vecino salude a todos al grito de “¡Compañeros!” o que otro, excéntrico, exponga ideas básicas de la teoría marxista a los clientes de la ferretería, que cualquier discusión política real. Lo que sí es importante para un niño es la relación con su familia (la certeza de que su padre es un pusilánime, la admiración por su tío socialista, el enamoramiento materno) y el despertar de la atracción sexual, o más bien de la obsesión sexual masculina, que cobra vida en una amiga de su edad, pseudonovia, con quien tiene una relación tímida (Vanesa Regueira), en la hermana mayor de ella (Alicia Zanca), y en una vecina que pasea su perro con ropas ajustadas delante de los chicos del barrio (Mimí Pons). Una escena que involucra a este personaje y otra que transcurre en una ducha en la colonia de vacaciones, donde unos niños intentan violar a otro, fueron motivo de censura: la película se estrenó con cortes que se repusieron más adelante, cuando comenzó a pasarse por televisión. Espérame mucho fue una de las últimas películas mutiladas en Argentina, en tanto pocos meses después asumiría el gobierno de Raúl Alfonsín, que implicó entre otras cosas el fin del Ente de Calificación Cinematográfica, creado en 1968, y por lo tanto de sus políticas censoras.

La película de Jusid, sin embargo, nunca logra la sutileza y profundidad necesarias para generar el encantamiento que una propuesta de este tipo, nostálgica e idealizada, necesita. Para suspender la realidad hacen falta fotografía, iluminación y música a la altura, pero también algunas cosas más. El hecho de que ya en los primeros minutos de la película, en una breve conversación entre madre (Alicia Bruzzo) e hijos, se pongan en juego la palabra “petitera” y varias referencias al radioteatro de Tarzán, da el indicio de que Jusid y Blaisten no van a ahorrarse subrayados para mostrarnos cómo era el lenguaje y el contexto cultural de los 50. Algo parecido pasa con los breves resúmenes de eventos de cada año que, con material de noticiarios de la época, aparecen intercalados en el relato: llega un punto en el que se puede adivinar qué hechos van a mostrarse e incluso en qué orden; siempre un acontecimiento político, luego el estreno de una película —en general de Hugo del Carril—, por último un gran suceso deportivo. El problema no es tanto que así se reponga el aliento grandilocuente que la película pretende evitar, y por lo tanto se caiga en una leve contradicción, una ruptura del tono, sino la poca imaginación para jugar con la estructura en esos segmentos y para introducir noticias más o menos triviales pero representativas de la cultura argentina del período, que dialogarían mejor con los acontecimientos cotidianos de la trama. Como la escena del baile navideño, que pretende ser puro clima, pero donde Jusid no logra construir detalles o particularidades verdaderamente conmovedores. El guion aborda lo específico; la puesta en escena, tal vez por escasez de imaginación, lo elude. La contradicción definitiva se expresa en el personaje del tío Miguel (Arturo Bonín), el ferretero socialista que a pesar de ser un héroe a los ojos de su sobrino, resulta bastante insoportable no solo para el resto del barrio sino incluso para la propia película, como queda claro en la escena en que ahuyenta a una clienta al grito de “¡burguesa!”.

¿Qué opinaría el tío Miguel de una película como Pobre mariposa, de Raúl de la Torre? En su primer largometraje, la notable Juan Lamaglia y Sra., De la Torre se proponía diseccionar la vida burguesa de una pequeña ciudad de provincias desde un naturalismo extremado, disperso en sus observaciones de rutinas y alienaciones cotidianas, pero rápidamente dejó de lado cualquier pretensión de originalidad convirtiendo a sus propias películas en rutinarias y burguesas. Si ese movimiento ya podía percibirse en la primera mitad de los 70, en Heroína o Crónica de una señora, para el momento de Pobre mariposa, su octavo film, estrenado en mayo de 1986, la mutación se había completado de forma definitiva y aparentemente irreversible. (Dos años después pretendió pegar un timonazo con Color escondido, una película anómala, de búsquedas experimentales, pero esa es otra historia).

El contraste entre los 50 descoloridos de Jusid y Monti en Espérame mucho y el abordaje en exceso elegante y cuidado que proponen De la Torre y el DF Marcelo Camorino para reconstruir los 40 es absoluto. Pobre mariposa transcurre en los meses previos a la primera presidencia de Juan Domingo Perón, con rumores circulando en la sociedad civil del arribo a Argentina de jerarcas y funcionarios nazis. El disparador del relato es la muerte de Boris, un judío socialista —lo primero por tradición, lo segundo por decisión—, en circunstancias sospechosas, y el impulso de su hija Clara (Graciela Borges), una locutora de radio famosa casada con un médico (Lautaro Murúa), por conocer la verdad. Presenciamos el despertar de una mujer que hasta ese momento se había olvidado de su pasado familiar, tanto en términos personales como religiosos y políticos, y la reconstrucción de su entorno, desde la familia paterna, judía y mayormente conservadora, hasta un exnovio comunista (otra vez Laplace) empecinado en abrirle los ojos. Las tensiones políticas están en primer plano: al tratarse de una trama de investigación en torno a un posible crimen, hay mucho en juego, y cada comentario político es una chispa que genera una discusión. Como pasa en varias películas de De la Torre, y sobre todo de su coguionista Aída Bortnik, esto es una excusa para largos discursos que enfatizan la posición de cada personaje —o, mejor dicho, del sector que cada personaje representa— y el trasfondo político y social que interesa reconstruir.

Lo más grave de Pobre mariposa es que en su obsesión por explicar el pasado vuelve intrascendente la trama político-policial, que es más idea que hecho. Cuando al final se produce un atentado en el que muere la protagonista, y De la Torre elige narrarlo sin construir tensión, sin mostrar absolutamente nada más que personajes asustados por los tiros corriendo de acá para allá, y finalmente cortando a un primer plano en blanco y negro de la fallecida Clara, que mira a la cámara mientras llora, encontramos el punto límite de ese proceso: en la búsqueda de poner en diálogo los grandes acontecimientos de la historia y la vida íntima de personas comunes y corrientes, De la Torre se olvida de generar interés en cualquiera de las dos cosas. Viendo el enésimo plano de la confundida Borges observando a la nada con cara compungida, es difícil evitar preguntarse: ¿por qué me debería interesar la vida de esta mujer insulsa? La respuesta, como Clara, es triste: los personajes solo están ahí para expresar algo más, algo que los trasciende; son pura generalidad, y entonces puro vacío. No es casual que lo más memorable de la película sea una línea de diálogo como “ah, entonces no es [judía], porque se transmite por la madre”, dicha despectivamente por una chica bien durante el velorio de Boris, o las discusiones a los gritos entre las hijas de Clara, una de las cuales rechaza a toda costa que se la identifique con el judaísmo. Si solo ahí encontramos potencia es porque ahí reside el interés principal, casi único, de De la Torre y Bortnik; todo lo demás, incluso la política, tan discutida por el homúnculo conservador, radical o socialista de turno, es parte del decorado.

El fracaso en sumergir al espectador en un universo estético fascinante y sofisticado, en el que cada detalle tenga al mismo tiempo relevancia geopolítica y densidad emocional, es más chocante todavía si consideramos que, por sobre todas las cosas, Pobre mariposa es una película enorme, una apuesta comercial que pretendía convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla del año. En ese sentido, todos sus cañones apuntan a llamar la atención: la reconstrucción minuciosa de vestuarios y decorados, los imponentes estudios de Radio El Mundo, el blanco inmaculado del hogar burgués de Clara y su familia, los migrantes europeos bajando del barco, Osvaldo Pugliese tocando el piano en la radio, el material de archivo de nazis marchando y de cadáveres judíos en los campos de concentración, el desfile de estrellas argentinas, la música original del vibrafonista norteamericano Lionel Hampton, la presencia gratuita de figuras internacionales como Bibi Andersson y Fernando Fernán Gómez. Si en la entrevista de Cine Libre Jusid comparaba su proyecto con Amarcord, Pobre mariposa hace acordar más a Los unos y los otros de Claude Lelouch.

En los 80, el cine argentino, revitalizado institucional y financieramente después de la dictadura, buscaba reconectar con el pasado a nivel sociopolítico, para ofrecer explicaciones o hipótesis sobre cómo se había llegado a la violencia de los 70, y en algunos casos, metáfora mediante, para no aludir de forma directa a vivencias colectivas demasiado recientes y con consecuencias potencialmente peligrosas. En este sentido, por ejemplo, pueden leerse dos películas en las que el ejército tiene un lugar central, ambas de 1984: Camila, de María Luisa Bemberg, y La Rosales, de David Lipszyc. En términos cinematográficos, en muchos films del período resultan palpables los esfuerzos por saltearse las rupturas modernistas y vanguardistas de los 60 y primeros 70, algo que, en verdad, ya se podía percibir en films de los 70 que pretendían alcanzar a las grandes audiencias hablando sobre temas serios, y así romper la distancia entre cine comercial pasatista y cine independiente reputado que había marcado a la década anterior2. Cuando Jusid, que había debutado en 1968 con Tute cabrero, reniega de su relación con la Generación del 603, parece expresar un sentimiento similar al de otros cineastas de su generación, quienes a través de corrientes novedosas de la ficción teatral y televisiva descubrieron que poniendo el foco en dramas cotidianos con sensibilidad y estética naturalista podían narrar historias accesibles con presupuestos relativamente acotados. La nostalgia de estas películas no es solo la de un pasado nacional tantas veces idealizado, cuyos ecos pueden escucharse todavía en el presente (así podría entenderse la pulcritud del film de Paolantonio en contraposición a películas que, en la misma época, retrataban la pobreza contemporánea con una estética sucia, agresiva y decadente; es decir, hasta la miseria era mejor antes), sino también la de un conjunto de cineastas que anhelaban un retorno a estéticas y modalidades productivas de décadas previas. Una idea dulce, tal vez, pero sin dudas fantasiosa, porque la industria cinematográfica había mutado y, probablemente, los intereses de las grandes audiencias también.

Álvaro Bretal nació en La Plata, Buenos Aires, en 1987. Estudió las carreras de Licenciatura y Profesorado de Sociología (FaHCE-UNLP). Es director editorial de Taipei. Escribió para publicaciones como La vida útil, Pulsión, Détour, La Cueva de Chauvet, Tierra en trance, Caligari, Letercermonde, Vinilos Rotos, indieHearts, y los fanzines del Cineclub TYÖ. Colaboró en la edición del libro La imagen primigenia (Malisia, 2016), coeditó Giallo. Crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano (Editorial Rutemberg, 2019) y Mumblecore. Exploraciones sobre el cine independiente norteamericano (Taipei Libros, 2023), y editó Paisajes opacos. Sobre las nubes en el cine (Taipei Libros, 2022). Participó con artículos en los libros Pull My Daisy y otras experimentaciones. La Generación Beat y el cine (2022; ed: Matías Carnevale); Cuadernos de crítica 01. Un nuevo mapa latinoamericano (2019), editado por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; Cine argentino: hechos, gente, películas (2024; ed: Fernando Martín Peña); y Una historia del cine documental argentino (en edición). Dicta talleres y cursos sobre historia, teoría y crítica cinematográfica. Se desempeñó como redactor de catálogo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Actualmente colabora con el Festival Internacional de Cine de La Plata Festifreak. Contacto: alvarobretal1987@gmail.com.

Si querés recibir la columna Como si nada hubiera sucedido en tu casilla de correo,

junto a las demás columnas de Taipei y el resumen de fin de mes, completá este formulario.

Notas

- El juguete rabioso es la cuarta, después de Noche terrible (Rodolfo Kuhn, 1967), Los siete locos (Leopoldo Torre Nilsson, 1973) y Saverio, el cruel (Ricardo Wullicher, 1977). ↩︎

- Puede leerse, por ejemplo, “Los primeros años 70: entre el realismo y el costumbrismo”, de Luis Ormaechea, en Cine argentino. Hechos, gente, películas (1959-2024) (ed: Fernando Martín Peña), Buenos Aires, Luz Fernández Ediciones, 2024. ↩︎

- En la citada entrevista de Pauls en el número 2 de Cine Libre, al ser consultado por el entrevistador en cuanto a la inclusión de Tute cabrero como parte de un ciclo (“quincena”) en homenaje a la Generación del 60, Jusid señala: “La generación del ‘60 abarca a todos los directores que produjeron las películas importantes entre el 60 y el 63: Kohon, Kuhn, Antin… Digamos que yo llegué un poco tarde a esta generación, así que… lamento profundamente haber sido incluido en esta quincena”. Poco antes, en la misma nota, había dicho: “Después vino la década del ‘60, que junto con una gran vocación por un cine de expresión trabajó sobre pautas incorporadas inconscientemente, y pertenecientes a otras cinematografías: la nouvelle vague, y toda una influencia que vino de afuera y tuvo que ver con un cine que generalmente no tuvo repercusión popular”. ↩︎

Un placer siempre leer notas como esta, por la revisión cuidadosa (discutible también) de películas de la época. Un dato: EL JUGUETE RABIOSO iba a filmarse en 1975, desconozco los motivos por los que no pudo hacerse en ese momento (un adolescente Pablo Cedrón actúa, de hecho, en LA PELÍCULA).

Saludos.

Muchas gracias por el comentario, Fernando. No sabía que “El juguete rabioso” se iba a filmar en 1975. Excelente dato. Recuerdo la aparición de Cedrón en “La película”, una película realmente muy curiosa. Es una pena que Paolantonio no haya filmado más.

Saludos!