En The Cat Concerto (William Hanna y Joseph Barbera, MGM, 1947), Tom satiriza a un prestigioso intérprete que, cuando procede a ejecutar la “Rapsodia húngara n° 2” de Franz Liszt, interrumpe inadvertidamente el sueño de Jerry, librando uno de sus típicos y desopilantes enfrentamientos. El duelo se desarrolla entre el gato y el ratón pero también, acaso, entre el músico y la partitura. Así se desprende, tal vez inadvertidamente, la idea de la interpretación como lucha. La misma lucha que se destaca, por ejemplo, en el fragmento del documental Off the Record (Roman Kroitor y Wolf Koenig, 1959) en el que vemos a Glenn Gould en un heterodoxo ensayo de la “Partita n° 2” de Bach.

Desde el principio, en Tom se parodia la elegancia solemne del mundo de la música clásica, sus gestos, sus tics, la convicción de su propia importancia. Tom empieza a tocar confiado, con los ojos cerrados, luciéndose ante el público, en una pose algo pedante. Y termina desorbitado, aturdido y, finalmente, desvencijado. Pero el trayecto de un punto al otro parece tan motivado por la escalada de violencia en el combate con su rival como por el propio efecto de la música.

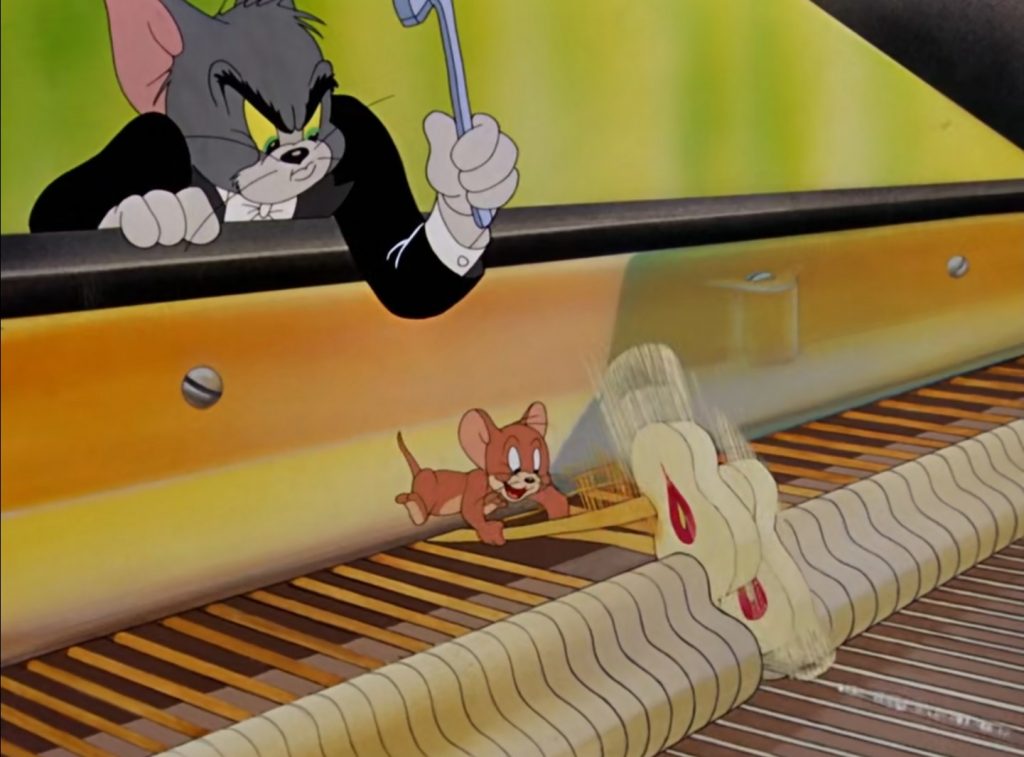

En una de las secuencias de The Pervert’s Guide to Ideology (Sophie Fiennes, 2012), Zizek se refiere al uso de la banda sonora en El gran dictador (Charles Chaplin, 1940) y afirma que “en la medida en que exterioriza nuestra pasión interior, la música es potencialmente siempre una amenaza”. En la imagen final de Tom se ve ese efecto devastador, como si la música hubiera arrasado con su cuerpo hasta dejarlo deshecho. A partir del trabajo vocal de Chaplin en su parodia de Hitler en la misma película, Zizek menciona también la “dimensión aterradora” de la voz, como si se tratara de una especie de agente foráneo que se apodera del cuerpo. Lo mismo podría decirse del instrumento musical, que engendra el sonido como a un ente fantasmático. Resulta interesante que gran parte de la acción transcurra en el interior del piano, en las entrañas de esa tecnología que por sí misma pareciera tener propiedades mágicas (como la propia música, una combinación de sonidos que logra conmovernos). Esa impresión puede apreciarse en el momento en que Tom observa al piano tocándose solo; por supuesto, sabemos que Jerry está en el interior golpeando las cuerdas, pero la imagen de las teclas moviéndose de manera autónoma generan una auténtica impresión terrorífica en el personaje. En cierto punto, pareciera ser el propio artefacto aquel que se enfrenta con los personajes.

La pieza en sí transita entre lo solemne y lo juguetón (un espíritu lúdico casi circense, como en la “Marcha turca” de Beethoven, otro ejemplo de las bellas artes devenidas pop a través de la cultura de masas). Tanto Jerry como Tom, por momentos, se distraen del duelo que mantienen, y siguen tocando (en el caso del ratón, algunos acordes de música popular), como hechizados por una música que puede servir como acompañamiento o disparador pero que no deja de ser la protagonista del corto. Porque hay esfuerzo y sacrificio en la excelencia que demanda la interpretación de ese tipo de música, pero también un goce que, a veces, puede entreverse en medio de las protocolares ejecuciones, como en la sonrisa que se esboza en el rostro de una joven Martha Argerich al tocar la “Polonesa Heroica”. Ese mismo goce se manifiesta en la dinámica entre la música y la acción, a diferencia de lo que sucede en Rhapsody Rabbit (Friz Freleng, Warner Bros., 1946), que comparte exactamente la misma premisa (Bugs Bunny se dispone a tocar la pieza de Liszt en un concierto, despertando a un ratoncito que se lo hace imposible). Aunque las similitudes entre ambos cortos provocaron una mutua acusación de plagio entre las compañías, es evidente que en el de Warner los gags resultan forzados y peor resueltos. El corto de MGM acierta en darle protagonismo a la música.

Resulta curioso que la “Rapsodia”, en medio del duelo entre los personajes, no se vea afectada o interrumpida, más allá de los recortes que ajustan su duración a la del cortometraje o las exacerbaciones cómicas de ciertos detalles. La impresión es que la pieza es ejecutada con corrección, es decir, que el enfrentamiento, solo advertido para el espectador, no altera el resultado del concierto; al contrario, la sensación es que la buena ejecución de la pieza se deriva de esa salvajada. La manera en que Tom golpea las teclas debajo de las cuales se encuentra Jerry parece requerida por la partitura. La pieza podría ser un telón de fondo del enfrentamiento, pero no parece ser otra cosa que la música la que anima los gags: ambos confluyen, con sus ritmos, sus pausas y sus arranques violentos. La ridícula desarticulación de ese academicismo refinado le devuelve a la música su salvajismo y su vitalidad, y podría entenderse como un comentario sobre los efectos imprevistos de las pasiones que la música despierta. La fascinación que genera el corto parece no ser otra que la misteriosa sintonía entre el humor, la violencia, la destreza técnica de la animación y el virtuosismo musical.