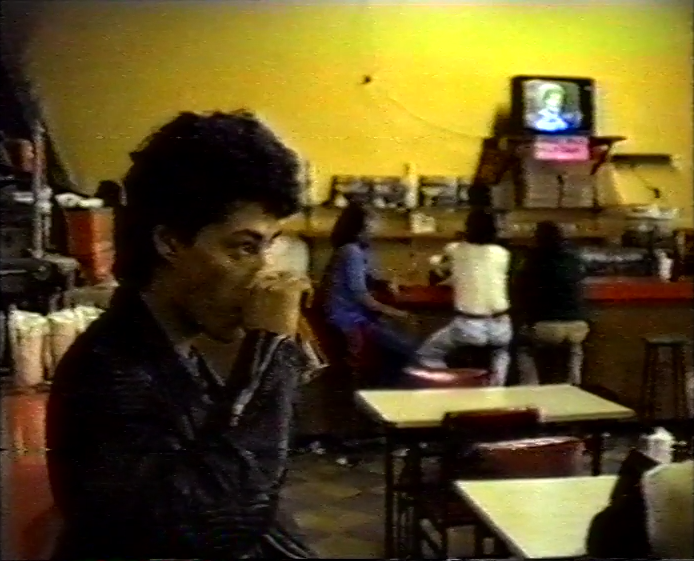

Es probable que me haya acercado a Buenos Aires, crónicas villeras, el primer documental argentino de los ochenta que vi en mi vida, gracias a un interés por conocer cómo eran las calles de Buenos Aires cerca de la fecha de mi nacimiento. La nostalgia por las décadas en que nací y viví mis primeros años es un motor infinito de curiosidades. No creo ser muy original en esto. La elección fue bastante obvia: si bien se puede ver a Buenos Aires en muchas películas de la época, en este caso lo indica el propio título. Crónicas villeras, un mediometraje producido con fondos argentinos y franceses, es la primera película dirigida entre Marcelo Céspedes y Carmen Guarini y también la primera realizada en nombre de la hoy mítica productora Cine-Ojo. Si bien mi curiosidad no salió decepcionada, porque ya en los planos iniciales podemos ver la terminal de Retiro y sus alrededores, su presencia ocupa un rol secundario. La ciudad que les interesa a Céspedes y Guarini no es icónica o de postal, es la Buenos Aires de calles de tierra y casas de chapa, de vecinos que salen a patear el barrio armados con baldes llenos de agua y garrafas vacías. Una placa nos cuenta que durante la última dictadura militar cientos de miles de vecinos porteños fueron expulsados de zonas pobres ubicadas en el centro de la ciudad, muchos de los cuales recién volvieron a poblar sus barrios cuando los militares dejaron el gobierno, en 1984. Céspedes y Guarini siguen a varios villeros que cuentan sus historia de vida y las luchas emprendidas no solo para regresar a sus territorios en los 80 sino también décadas atrás, cuando se acercaron por primera vez para poblarlos.

En los relatos de los habitantes de la “villa Retiro” —nunca nombrada Villa 31— se aprecia un espíritu colectivo que tiene como constante eje de referencia a la figura descomunal del Padre Carlos Mugica: “Acá el agua era para todos, no era para uno solo; la luz era para todos”, señala uno de los vecinos. En menos de una hora Céspedes y Guarini narran el pasado y presente de una comunidad, y tienen la capacidad de transmitir —a punto tal que me niego a pensar que fue construido de otra manera— que la génesis del film son las imágenes del día a día y no un relato a priori, como si la sorpresa escondida en los otros, hombres y mujeres que viven vidas todas especiales y distintas, desbaratara cualquier plan. Las formas de habitar el mundo, las luchas y padecimientos, nunca existen de forma abstracta en su cine, sino que cobran vida en imágenes concretas: la mujer que ata la bolsita de plástico con jugo helado; los niños que patean la pelota entre rejas y escombros; el tren que se mueve hacia la cámara, lento, pegado a las casillas de madera, mientras un chico atraviesa corriendo las vías y se nos pone la piel de gallina ante un potencial accidente que nunca ocurre. Céspedes y Guarini continúan el camino sensible y detallista de Jorge Prelorán, pero en contextos urbanos en los que el director de Chucalezna y Hermógenes Cayo no podía, ni tal vez le interesara, trabajar1.

Fue bastante después de ver Buenos Aires, crónicas villeras que me pregunté verdaderamente por el cine documental hecho en Argentina en los ochenta. Descubrí, sin sorpresa, que eran pocas las producciones documentales que habían logrado algún tipo de relevancia. Es más, probablemente en el imaginario colectivo solo subsistan la electoralista La República perdida (Miguel Pérez, 1983) y, con un poco de suerte, su secuela de 1986 (mucho menos vista, pero tantas veces nombrada de forma mecánica junto a la primera parte: “La República perdida uno y dos”), una lectura de la historia argentina desde una perspectiva radical (de la Unión Cívica) o, como dice Abel Posadas, siempre contundente, un vehículo ideológico sin disfraz2. El díptico de Pérez forma parte de una tendencia del documental de la época en la que también podemos incluir Permiso para pensar (Eduardo Meilij, 1989), una producción autofinanciada que es como La República perdida pero para las elecciones de 1989 y peor en todo sentido imaginable; Evita, quien quiera oír que oiga (Eduardo Mignogna, 1984), una revisión de la vida de Evita que mezcla material de archivo con ficcionalizaciones; y DNI (La otra historia) (Luis Brunati, 1989), “creación colectiva instrumentada en asambleas”3 a partir de una idea original de su director —diputado provincial entre 1983 y 1987 y nacional entre 1989 y 1993, siempre por el Partido Justicialista— que sintetiza la historia de Argentina a través de material de archivo y reconstrucciones ficcionales, con el foco puesto en la tensión entre gobiernos que intentaron proteger y fomentar la economía nacional y gobiernos que trabajaron para intereses foráneos, a la vez que narra las peripecias —también ficcionales— de una familia de clase baja contemporánea, sus problemas laborales y sus intentos titánicos por escapar de la miseria. La excepción es Expedición Atlantis, un documental de aventuras bastante exitoso durante su estreno, al cual hice referencia en la entrega anterior de esta columna.

En este contexto, parecería que los documentales de Céspedes, tanto en el marco del grupo Cinetestimonio (Los totos, Por una tierra nuestra), como junto a Guarini a través de Cine-Ojo (la excepcional Hospital Borda: un llamado a la razón, La noche eterna), son una rareza. Enfocados en temas concretos y específicos, funcionan siempre como testimonios del presente, y son el resultado de una preocupación por los estilos de vida y los conflictos de personas reales. En contraposición, resulta cómico ver en DNI (La otra historia) a María Fiorentino haciendo de empleada doméstica, cuando ese segmento bien podría haberse resuelto con una familia trabajadora real, que probablemente le hubiera inyectado a la película una cercanía dolorosa y punzante de la cual carece. Esto, en fin, más allá de las buenas intenciones, pero ya sabemos qué se dice sobre el camino al infierno, algo particularmente oportuno si consideramos que es una película realizada en el marco de la candidatura de Carlos Menem, figura de la cual, en el exacto momento de su estreno, Brunati se estaba distanciando para conformar el bloque parlamentario conocido como Grupo de los Ocho. Pero sería un error suponer que aquellos títulos, relativamente conocidos, sintetizan toda la realización documental del período. Colectivos como Cinetestimonio —y su deriva Cinetestimonio Mujer—, que realizó varios trabajos además de los de Céspedes, o grupo de boedo films son centrales para comprender el cine social de los ochenta y primeros noventa, si bien muchos de sus títulos son difíciles de conseguir en la actualidad. Un repaso veloz: Martín Choque, un telar en San Isidro (Tristán Bauer, Silvia Chanvillard), Causachum Cusco (Alberto Giudici), la ya nombrada Los totos (Céspedes) —estrenadas juntas el 15 de septiembre de 1983 en el Cine Arte bajo el título Tres documentos de culturas marginadas—, La Cruz Gil (Víctor Benítez), Ni tan blancos, ni tan indios… (Bauer, Chanvillard), Por una tierra nuestra (Céspedes) y La nariz (Giudici) —estrenadas en 1985 bajo el título De este pueblo, también en el Arte, gracias a Octavio Fabiano—, todas de Cinetestimonio; Solas o mal acompañadas (Chanvillard, Laura Búa, 1989) y No sé por qué te quiero tanto (Chanvillard, Búa, 1992), de Cinetestimonio Mujer; No crucen el portón (Claudio Remedi, 1992) y Después de la siesta (Remedi, Eugenia Rojas, 1994), de grupo de boedo films.

Según palabras de Didi-Huberman, la vocación lírica de Baudelaire habría sido “cantar el silencio y la pena de los sin nombre, devolver a la miseria su verdadera belleza, poner en alto la voz del pueblo bajo”4. Lo mismo podría decirse de la vocación cinematográfica de Céspedes, quien siempre se dedicó a construir retratos colectivos de personas conectadas por sus padecimientos, sin la menor huella de patetismo ni crueldad. El ensayo con el límite se pone en juego en Hospital Borda: un llamado a la razón, donde la pareja se acerca a la vida cotidiana de la institución dedicada a la salud mental. Allí, un anciano es bañado por otro interno en una ducha mugrienta, los azulejos verdosos acumulando óxido de décadas. Mientras lo secan, la mirada perdida, se escucha una voz en off del interno encargado de bañar, es decir, de colaborar con tareas del hospital: “[…] dos series de shock combinados, se llaman, que consiste en una inyección de insulina, un electroshock cuando uno está en shock insulínico; sale del estado insulínico con inyecciones de suero glucosado. Y después se da el electroshock sedeado, que se da el electro en crudo, quiere decir que no se da inyección. Después que se reanima el paciente, que vuelve del electroshock, se le da otro electro más. Y se le da un tercer electroshock cuando vuelve a rehacerse. De esos me dieron una buena cantidad”. Se trata de voces e imágenes del horror que Céspedes y Guarini pueden mostrar porque tienen la sensibilidad para conocer los límites entre exposición y pornografía y el coraje para no mirar para otro lado. Otro riesgo que toman en Hospital Borda es el de ubicar en un lugar típicamente ofrecido a los depositarios del saber —mesa, silla, delantal, centralidad de la voz y no del cuerpo— a un enfermero que transmite un discurso biologicista como mínimo discutible, anticuado. Si esta decisión funciona es porque los realizadores proponen una tensión entre acción y discurso: donde los documentales burdos, televisivos, relegan la imagen, ubicando en el centro a la voz del saber —incluso si esas voces pueden representar distintas posiciones o sentidos—, en Cine-Ojo, tal como su nombre lo sugiere, la confianza está organizada alrededor de hechos, movimientos y gestos, y la desconfianza, en todo caso, alrededor de las palabras.

En los 80, Céspedes y Guarini parecían guiados por la certeza de que el cine documental, y solo el cine documental, es capaz de dejar constancia de los padecimientos de la humanidad con un compromiso y una empatía absolutas. O dicho de otra forma: sin concesiones. El origen, al menos si nos acotamos al territorio argentino, está en Tire dié, película fundamental porque pone el foco en el Otro al punto de cometer lo que en el mundo del arte parece una herejía: el rechazo a firmar la obra. Fernando Birri, figura central de la Escuela Documental de Santa Fe, coordinó el proyecto, que realizaron sus alumnos, y siempre rechazó figurar como su director. No parece casual que algo tan curioso ocurra justo en una obra obsesionada con los padecimientos ajenos. Si Guarini fue quien filmó un documental sobre el cineasta y docente santafesino (Ata tu arado a una estrella, 2017), fue Céspedes, también nacido en Rosario, quien tomó su antorcha de forma más clara, al iniciar su filmografía con un corto documental sobre un grupo de niños que viven en condiciones infraprecarias. Los totos retoma varios de los tópicos del film no dirigido por Birri: textura desprolija —los medios son lo de menos—, una cámara que sigue a los pibes con ansiedad —no hay que perderse ningún empujón, ninguna sonrisa, así de valiosas son sus vivencias—, el tren como presencia fantasmal. La figura del tren sintetiza mucho de lo que aconteció en Argentina entre la filmación de ambas películas: si a fines de los 50 los chicos lo veían desde lejos —o como mucho se subían a su techo de forma clandestina, y a veces terminaban bajo sus ruedas—, porque representaba la modernidad y el progreso, en los 80, en medio del desguace de la otrora magnánima red de ferrocarriles, ya pueden acceder a él: en Los totos se los ve entrando y saliendo de las máquinas como quien no quiere la cosa.

El influjo de Tire dié llega hasta otro cortometraje documental, filmado también en 1983 y también por un rosarino, pero en Bogotá, Colombia. Precursor del Súper 8 en los años 70, editor de la revista El Superochista, más adelante miembro tardío de Cinetestimonio, Mario Piazza conoció en Caracas a Ward Bentley, un médico norteamericano jubilado que se había inventado, probablemente para lo que le restara de vida, una misión: ayudar a los niños callejeros de Bogotá, conocidos en la sociedad colombiana como gamines. Con el tiempo, Bentley fue sumando algunos pocos ayudantes, casi todos extranjeros. Los niños de Papá gringo, tal el nombre del corto de Piazza y el apodo que los gamines le pusieron al médico, se diferencian de los de Los totos y Tire dié al menos en un aspecto significativo: viven en el centro de una metrópolis, en medio del caos urbano, lejos de sus familias por decisión propia. A través de la voz de Bentley llegamos a individualizar a algunos de ellos: uno fue asesinado en la calle por reclamar una moneda de un peso, otro tiene problemas mentales y no puede caminar. Es el médico quien le permite a Piazza jugar con un triple foco entre la información, los casos particulares y la libertad caótica de los niños, que resulta ser, previsiblemente, lo más rico de la película. Ahí está, en definitiva, la otra particularidad de Papá gringo: es un documental sobre el médico, primero, y sobre los gamines, después. Llegamos a unos a través del otro, y su figura, por momentos, ensombrece. ¿Cómo es la vida de los niños cuando no está presente Bentley, quien se acerca a ellos con el argumento de curarles heridas, infecciones y otro tipo de dolencias, para así tener acceso a su mundo cotidiano y poder ayudarlos en distintos aspectos de su indigencia? La película, lamentablemente, no ofrece respuestas. Aunque en algunos pocos planos los niños aparecen solos, la figura del gringo es absoluta y, en consecuencia, la película queda embebida, tal vez involuntariamente, en la mirada de la asistencia social. (Un contrapunto lejano en el tiempo puede ser Los chicos y la calle (2002), documental de Carlos Echeverría producido por Narcisa Hirsch, que se sumerge en un hogar de día que ampara a niños pero también en la cotidianeidad sin cobijo de los pibes, que implica peligros pero también bellezas solo accesibles a la mirada hambrienta y silvestre de la cámara).

Un colectivo de La Plata planteó algo similar, a grandes rasgos, pero logró escapar de la mirada asistencialista mediante un mecanismo aparentemente sencillo. Comandado por Carlos Vallina, el Taller Experimental Audiovisual fue un proyecto organizado en torno a la lucha por la reapertura de la carrera de cine de la Universidad Nacional de La Plata, aunque llevó adelante, también, diversas actividades: “cortometrajes en Super-8, fílmico y video; ciclos de cine; proyecciones con invitados especiales; críticas, debates y encuentros”, rememora el propio Vallina en el libro Escuela de cine, Universidad Nacional de La Plata: Creación, rescate y memoria. Uno de esos cortos, La calle desnuda (1987)5, involucra un relato abierto, semificcional, sobre un joven que, ceñido en una campera de cuero, recorre las calles de la ciudad, y otro testimonial, en el que el Taller indaga el día a día del Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, obra del Padre Carlos Cajade. En Crónicas villeras, el ajetreo cotidiano de Buenos Aires durante los 80 me había despertado curiosidad y una nostalgia distante. Con La calle desnuda llegaron los sacudones eléctricos y la piel de gallina. El joven rockero, a quien puedo imaginarme con facilidad yendo esa misma noche a un recital de los Ratones Paranoicos6, recorre la zona de la estación de trenes platense, se mete en un bar del que ya no queda nada y, más tarde, visita el centro —¿calle 8, tal vez?— para charlar en la vereda con unas pibas antes de la inevitable salida nocturna, en un ritual cheto que se mantuvo vigente por lo menos hasta mediados de la década del 2000, y del que yo no hubiera participado ni aunque me hubiesen puesto en el bolsillo un buen fajo de tickets canasta. Es el otro costado, el testimonial, con la voz-guía campechana de Cajade, el que podría haber presentado algunos problemas en la línea asistencialista. Sin embargo, Vallina y compañía toman una decisión sabia. Tanto los colaboradores del hogar como los niños que lo visitan, libres para salir y entrar cuando quieran, son filmados siempre en acción. Barren, lijan, amasan, hacen la cama, cuidan pollitos: accedemos al día a día del hogar mediante actos que equilibran las explicaciones de Cajade; actos de creación comunitaria que, me gusta imaginar, los invitan a construir un futuro. Lejos de las sinfonías urbanas frecuentes en las primeras décadas del siglo, con sus indagaciones polifacéticas de la vida cotidiana en la ciudad, La calle desnuda, más punk, describe a La Plata en dos tonos disímiles pero complementarios: el amparo y la aventura.

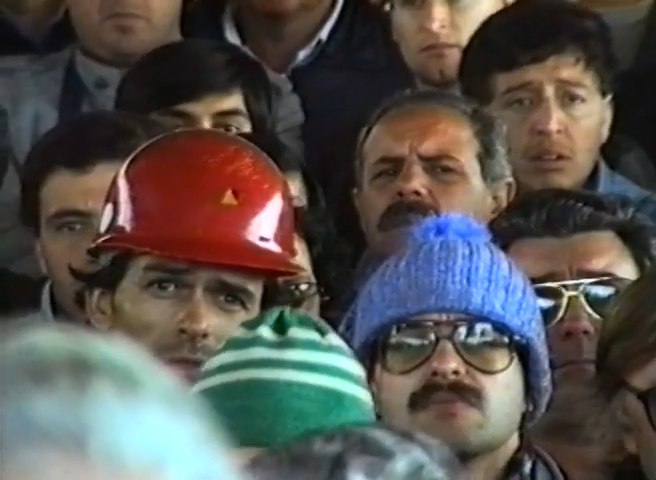

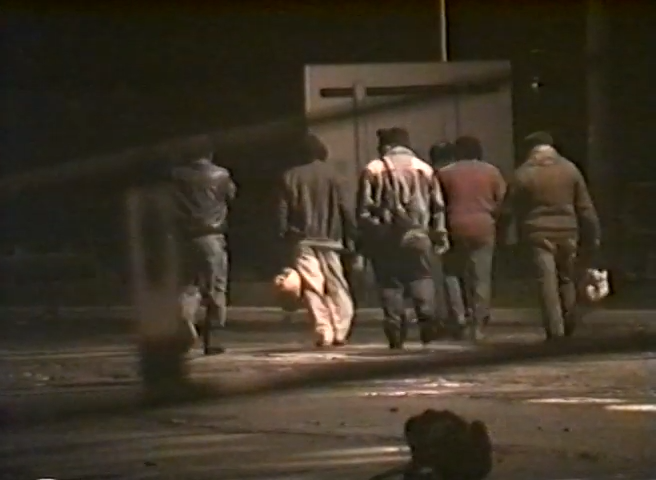

Alguna vez, Fernando Martín Peña dijo, recurriendo a una expresión de Andrés Di Tella con el objetivo de rebatirla, que en la obra de Cinetestimonio no hay ni panfleto encendido ni ombú en la pampa7. Grupo de boedo films marca una diferencia con el recorrido que venimos haciendo, porque nos empuja en el terreno del panfleto encendido. Entre lágrimas y asambleas, el colectivo filma un reverso brutal de la construcción de futuro que procuraba amorosamente Cajade mediante su obra: la privatización de la empresa siderúrgica Somisa, creada en 1947 con mayoría accionaria estatal y vendida en 1991 al grupo Techint. No crucen el portón (1992), sobre la lucha de los trabajadores de la planta ubicada en San Nicolás, retoma una fértil tradición argentina que viene al menos desde la segunda mitad de la década del 60: la filmación de movilizaciones populares, registros al mismo tiempo de la destrucción estatal y de la voluntad de lucha. No es fácil encontrar filmaciones similares entre los 80 y primeros 90, por fuera de videos periodísticos para la televisión, de indudable valor documental pero interés cinematográfico más bien escaso. Estamos lejos, todavía, del estallido audiovisual de la crisis de 2001 y alrededores. Las distancias entre No crucen el portón —parte de una línea histórica que incluye, entre otros, al Grupo de Cine Peronista, el Grupo Cine de la Base, la bestial y parcialmente perdida Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación, del Grupo Realizadores de Mayo, y los registros urgentes de Ojo Obrero— y el reporte periodístico estándar pueden cifrarse en al menos cuatro niveles. Una poética fabril expresada, por ejemplo, en planos de enormes monstruos escupehumo, de los trabajadores saliendo de la fábrica de noche o de una fila de colectivos de línea con enormes carteles de Somisa. La centralidad innegociable de las voces de los obreros, que aunque parezca increíble jamás suenan quebradas, y expresan bellezas como: “Un país de pordioseros no puede ir nunca al primer mundo, ese tan famoso primer mundo que a mí no me interesa para nada, porque yo te repito: prefiero estar en el tercer, en el cuarto o el quinto mundo, pero bien, con un trabajo para poder mantener a mi familia y poder darle una educación a mis hijos para el futuro”. La música industrial áspera y gélida de los alemanes Einstürzende Neubauten, cuyo nombre se cuela en los agradecimientos, justo entre los trabajadores de Somisa y la IDAC Avellaneda, construyendo un lazo internacional político y estético. Y por último, un posicionamiento firme que tiene entre sus mayores logros la construcción de la figura de Naldo Brunelli, Secretario General de la UOM San Nicolás, entregado de pies y manos a la privatización menemista. Brunelli remite al protagonista de Los traidores, referente de la ficción política por excelencia. Brunelli intenta apaciguar inútilmente a las masas obreras y convencerlas de que la venta de la empresa es auspiciosa para todos. Brunelli tiene que caminar entre sus supuestos compañeros rodeado de custodios de bigotes gruesos y lentes de sol. Brunelli es mostrado por el documental como el pusilánime político definitivo.

Dos misterios me invadieron durante la escritura de este breve racconto de la producción documental independiente del período 84-94. El primero es una pregunta incómoda: ¿por qué cuando hablamos de este tipo de películas nos sentimos obligados a construir una contextualización que muchas veces juzgamos innecesaria al hablar del cine de ficción? El primer impulso es responder: porque son imágenes que pierden fuerza, o incluso razón de ser, sin su contexto. Es decir, porque no se bastan solas. Tiendo a pensar que es al revés, que el error está en la tentación ficcional, en un embelesamiento con la imagen que con frecuencia nos empuja a la abstracción. Pero tal vez se trate, simplemente, de que para ser justos con películas que nacen de una preocupación por un aspecto específico del mundo es indispensable reponer las características de esa preocupación o ese deseo. Y una vez que nos dedicamos a observar con detenimiento lo que está del otro lado de la cámara, incluso aunque sepamos que en el cine nunca hay un otro lado puro, un otro lado en sí, el contexto irrumpe y, como una condena, pasa a formar parte de nuestra reflexión. El segundo misterio es de otro orden, más concreto: el de las películas mismas, casi siempre difíciles de conseguir en buena calidad o de conseguir en absoluto. La memoria del documental está fragmentada, condenada a la fugacidad, y existe el riesgo de que algunos de esos fragmentos desaparezcan para siempre. En una fantasiosa historia familiar, los cortos documentales podrían ser pensados como un primo lejano desvalido, olvidado por razones, tal vez, perfectamente convenientes. Con más razón, pienso, vale la pena rearmar el rompecabezas.

Álvaro Bretal nació en La Plata, Buenos Aires, en 1987. Estudió las carreras de Licenciatura y Profesorado de Sociología (FaHCE-UNLP). Es director editorial de Taipei. Escribió para publicaciones como La vida útil, Pulsión, Détour, La Cueva de Chauvet, Tierra en trance, Caligari, Letercermonde, Vinilos Rotos, indieHearts, y los fanzines del Cineclub TYÖ. Colaboró en la edición del libro La imagen primigenia (Malisia, 2016), coeditó Giallo. Crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano (Editorial Rutemberg, 2019) y Mumblecore. Exploraciones sobre el cine independiente norteamericano (Taipei Libros, 2023), y editó Paisajes opacos. Sobre las nubes en el cine (Taipei Libros, 2022). Participó con artículos en los libros Pull My Daisy y otras experimentaciones. La Generación Beat y el cine (2022; ed: Matías Carnevale); Cuadernos de crítica 01. Un nuevo mapa latinoamericano (2019), editado por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; Cine argentino: hechos, gente, películas (2024; ed: Fernando Martín Peña); y Una historia del cine documental argentino (en edición). Dicta talleres y cursos sobre historia, teoría y crítica cinematográfica. Se desempeñó como redactor de catálogo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Actualmente colabora con el Festival Internacional de Cine de La Plata Festifreak. Contacto: alvarobretal1987@gmail.com.

Si querés recibir la columna Como si nada hubiera sucedido en tu casilla de correo,

junto a las demás columnas de Taipei y el resumen de fin de mes, completá este formulario.

Notas

- En una entrevista realizada por José Luis Castiñeira de Dios en 1975 para la revista Crisis, Prelorán señaló que no trabajaba en ambientes urbanos “porque en parte se escapa a mi comprensión y también porque me plantea un problema técnico insoluble. Yo tengo una cámara de 35 mm, que tiene cuerda. Esa cámara hace ruido y, por lo tanto, no puedo grabar al mismo tiempo que filmo; no puedo filmar interacción ni grabar conversaciones” (Crisis n° 25, mayo de 1975). En los 80, Prelorán ya vivía y daba clases en Estados Unidos, país al que se mudó en 1976 y donde realizó, entre otras cosas, un cortometraje nominado al Oscar: Luther Metke at 94. ↩︎

- En “El cine argentino se fue sin decir adiós”, disponible en El cine argentino se fue sin decir adiós. Escritos reunidos. Buenos Aires: Taipei Libros, 2024. ↩︎

- Ana Laura Lusnich y Clara Kriger, “El cine y la historia”, en Cine argentino en democracia, 1983/1993 (comp: Claudio España). Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1994, p. 102. ↩︎

- Georges Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2014, p. 121 ↩︎

- El equipo que realizó La calle desnuda consistió en Vallina, Pupa Nigri, M. Emilia C. Abdelnur, Alejandra Ceriani, Javier Pereyra, Santiago González y Alejandro Berardi. ↩︎

- La canción que suena en ese segmento del corto es la extemporánea “Un estado natural”, del disco de Alejandro Medina con La Pesada (1973), aquella de tratan de reprimir la libertad con leyes viejas / y hacen de cuenta que no ven los signos del desastre universal. ↩︎

- Fernando Martín Peña, “Olvido eterno”, en Film n° 4, octubre-noviembre de 1993. ↩︎