Tercera y última traducción original al español que publicaremos en Taipei del libro The Desert under the Cherry Blossoms, Rotterdam, Unierpers, 1991, dedicado exclusivamente a Seijun Suzuki. Pueden leer la primera traducción aquí y la segunda aquí.

“Sakura no ki no shita no sabaku” (“El desierto bajo los cerezos en flor”) fue publicado por primera vez en Nihon Dokusho Shinbun (Periódico de lectura de Japón) n° 12, abril de 1980, y luego en Koshū (Reflejos solitarios) de Seijun Suzuki, editorial Hokuto Shobo, 1980.

Traducción: Álvaro Bretal1

La flor de cerezo es un elemento recurrente en tus películas, ¿pero cuál es su función?

Si le preguntaras a Kurosawa por qué de pronto sale humo rosa de una chimenea en una de sus películas en blanco y negro [Tengoku tojigoku (High and Low), 1963], me parece que no obtendrías una respuesta satisfactoria. Y probablemente Ozu no podría decirte con exactitud por qué con frecuencia usa una tetera roja ardiente en sus películas. Los directores siempre estamos buscando imágenes expresivas, pero es difícil expresar con palabras cómo se producen. Es una cuestión puramente emocional. Es una diferencia muy clara entre el cine y la literatura. En mis primeras películas, la flor de cerezo era simplemente una herramienta visual, un escenario para una batalla. La gente le dio una importancia especial a los pétalos cayendo en Kenka erejii [Fighting Elegy, 1966], pero también era solo un escenario.

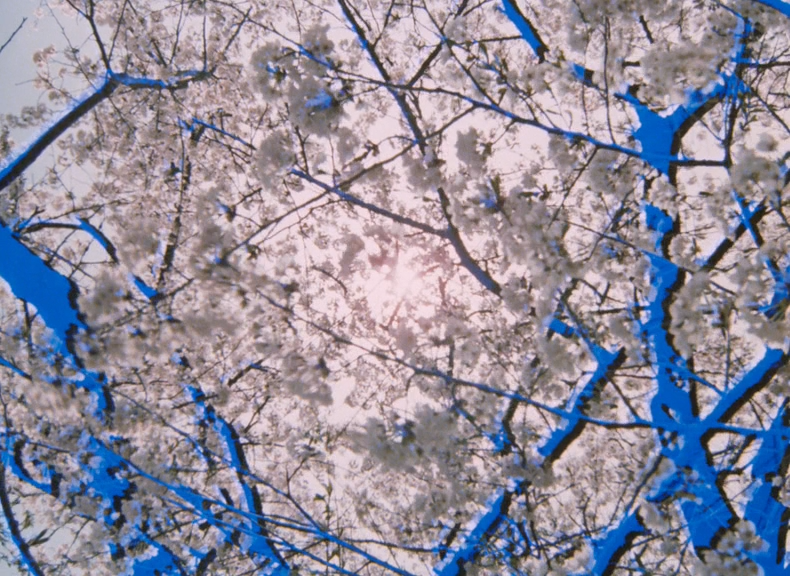

Las flores de cerezo que caen son una imagen del teatro kabuki. En Yoshitsune senbon sakura [Yoshitsune y los mil cerezos2], las últimas palabras del enemigo de Yoshitsune son: “Cuando los cerezos de Yoshino vuelvan a disparar fuego, libremos otra valiente batalla entre la lluvia de chispas”. No sé si las palabras se derivan del escenario o si el escenario se deriva de las palabras, pero yo también veo a las flores de cerezo como chispas voladoras. La primera imagen que me evoca los cerezos en flor es una batalla. La primera vez que usé un árbol de cerezo floreciendo en ese sentido fue en Yajū no seishun [Youth of the Beast, 1963]. El hecho de que la historia transcurriera en abril es de una importancia secundaria. Primero filmé los cerezos en flor a lo largo del río Edo, y después filmé una persecución en auto bajo los árboles de cerezos a lo largo del río Tama. En Kenka erejii también filmé una batalla literalmente bajo los cerezos en flor. Aunque no hay combate real, el enfrentamiento entre amigos y enemigos y el intercambio de una carta de desafío sí hacen referencia a él. Lo primero que pienso cuando veo cerezos en flor es batalla, guerra, pero en su novela Sakura no ki no shita niwa [Bajo el cerezo] Motojirō Kajii describe cómo un cerezo florece más rica y hermosamente que antes porque extrae alimento de un cadáver enterrado debajo suyo.

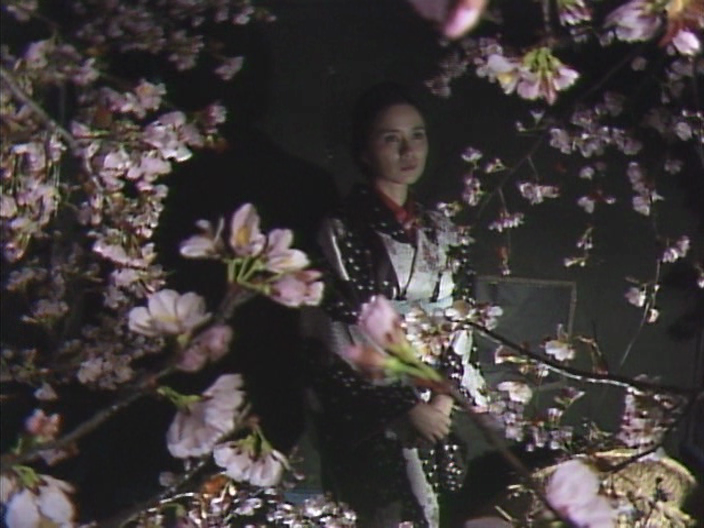

La flor de cerezo evoca asociaciones diferentes para cada persona, pero como director no busco tanto un significado o conexiones, sino más bien escenarios que encajen con la sensación de ciertos eventos. La flor de cerezo sirve perfectamente a ese propósito, porque evoca una amplia gama de sentimientos en los japoneses. Ya en el período Heian (794-1192), el cerezo en flor era considerado la flor de las flores, y sus virtudes fueron cantadas en incontables tanka [poemas de cinco líneas]. Pero lo que hace tan especial a la flor de cerezo es expresado con claridad en el siguiente tanka por el monje y poeta Saigyo: “Anhelo una muerte en primavera, cuando la luna esté llena, bajo los cerezos en flor”.

En mi mente, ninguna flor simboliza la muerte y la agonía mejor que el cerezo en flor, porque tras su belleza se esconden la mortalidad y el nihilismo. No soy un experto en el sentido japonés de la belleza, pero sí sé que durante siglos la muerte y la agonía fueron representados sobre un fondo de flores de cerezo. La flor de cerezo representa la belleza y también una visión de la vida. Por eso es utilizada en tantas obras. Se ha vuelto casi inevitable que se muestren flores de cerezo en películas, no como metáfora sino como el trasfondo de una batalla.

Pasó mucho tiempo desde la primera vez que usaste cerezos en flor. ¿Fue cambiando la forma en que los usás con el correr de los años?

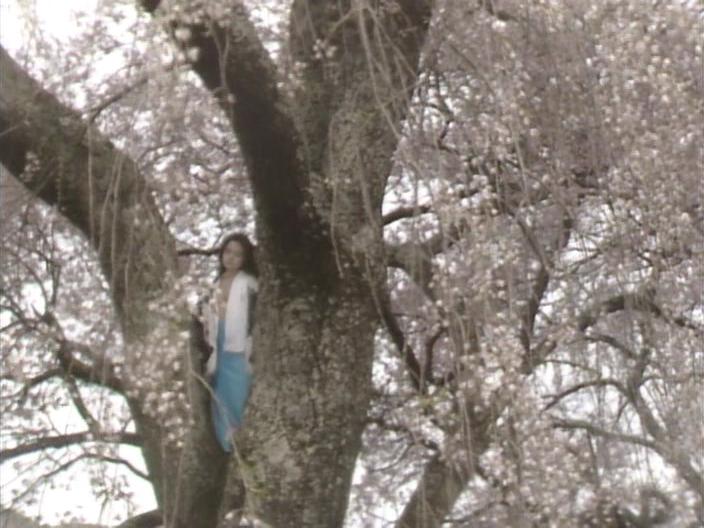

Durante mucho tiempo simplemente los usé como un escenario, pero desde mi última película tengo la fuerte sensación de que hay vida en las flores, o mejor dicho debajo del árbol. A la distancia luce bello e inocente, pero hay una atmósfera misteriosa debajo suyo. Si pasás mucho tiempo, no un día sino varios, debajo del árbol, simplemente mirando las flores, te vas a encontrar a la deriva hacia la nada. Afloran toda clase de pensamientos sobre soledad, nihilismo, vida y muerte. Más allá de si estos pensamientos son propios o si son resultado del hechizo de la flor, el hecho es que aparecen visiones extrañas. Me intriga este mundo misterioso bajo el árbol de cerezo. Ya sea la imagen de un cadáver, de la muerte, como en el trabajo de Motojirō Kajii, o de un vacío, un desierto; ambas imágenes refieren a lo infinito.

Dijiste que usás los cerezos en flor como escenario para las batallas. ¿A qué te referís exactamente con batallas?

Durante los años turbulentos del período Kamakura (1185-1333, la Era Dorada de los samurai) y el período Muromachi (1392-1481), Japón fue devastado por guerra tras guerra. Teika, un noble de la Corte Imperial, escribió el siguiente tanka: “No importa cuán lejos observe a través de la bahía desde mi humilde vivienda, todas las flores, todas las hojas del otoño han desaparecido en el resplandor ardiente de esta tarde de otoño”.

Así describe Teika la destrucción de Kyoto. Él pretende no estar preocupado por el avance de los carteles rojos [del Clan Taira, que luchaba del lado del emperador], pero debía estarlo. Y así y todo no hay rastros de caos interior en este tanka nihilista y límpido. Los ensayos de Kamo no Chōmei también describen claramente el sufrimiento de los ciudadanos de Kyoto golpeados por la guerra. Ni Teika ni Chōmei participaron de forma activa en la guerra, pero los eventos de la época los destrozaron por dentro. Eso también es una batalla. Una batalla aflige no solo a quienes luchan, sino también a quienes se quedan al costado y observan. Una batalla no pregunta por tu descendencia; una batalla es algo de lo que nadie puede retirarse. El cine no es el medio apropiado para expresar el conflicto interior. Para eso están las novelas, y los cineastas deberían mantenerse alejados de ese terreno. Los acontecimientos y las acciones, por otro lado, se adaptan perfectamente al cine. El tanka de Teika obviamente cae en la primera categoría, pero el de Saigyo podría ser adaptado a la pantalla usando la flor de cerezo como una metáfora de las emociones de los japoneses. De todas formas, ahora mismo el mundo bajo el cerezo es el más importante para mí. Cómo va a desarrollarse esto depende de mi intuición, y espero que los espectadores lo vean con sus corazones y no solo con sus cabezas.

Todo el mundo conoce el parque Daigo en Kyoto. En ningún otro lugar hay semejante profusión de flores de cerezo, cubierto con tanta tristeza y vacío. Es una visión inolvidable. Creo que la cultura japonesa encontró ahí su última forma. Pienso que el espectáculo de las flores de cerezo en el parque Daigo determinó de una vez y para siempre el sentido de belleza japonés. Por eso se ha transmitido sin cambios de generación en generación. Incluso hoy en día, no existe una imagen de belleza que destruya y reemplace a la antigua. La razón es que los japoneses la designaron como una tradición; conceptos como transitoriedad, nihilismo y decadencia han sido parte del mundo emocional japonés durante siglos. Durante el periodo Meiji (1868-1912) y el período Showa (1926-1989) fueron menos prominentes, pero por otra parte sus colores dominaron el período Taisho (1912-1926).

El nihilismo fue representado con mucha fuerza en Daibosatsu toge (Paso de montaña), una novela de Kaisan Nakazato del inicio del período Taisho. El dicho “Si querés cantar, cantá; si querés morir, morí” no podría ser más claro. El nihilismo es expresado de forma mucho más directa acá que, por ejemplo, en el tanka de Teiko. No sé cuáles son los límites exteriores del nihilismo, pero me parece que, después de los períodos Heian, Muromachi, Sengoku, Oda, Nobunaga, Toyotomi y Hideyoshi, durante el período Taisho tomó la forma de la autodestrucción. Una respuesta frecuente al nihilismo es la anarquía, y se podría decir que el período Taisho escribió el libro para la anarquía. Uno de mis dichos favoritos es “Yo admiro el espíritu, pero aborrezco todas las teorías sobre él”, de Sakae Osuge. Me siento exactamente igual. Después de todo, solo es real aquello que surge directamente del espíritu. Si lo clasificás con un sistema o teoría determinados, se vuelve invariablemente falso, irreal.

Entonces, las acciones terroristas no son más que el resultado de impulsos del espíritu humano, y no de alguna teoría o sistema. Pasa lo mismo con el cine. Una película es el resultado de una explosión de sentimientos y emociones, y es completamente innecesario suplantarlos con argumentos. Si el espíritu está listo para la película, entonces lo único necesario para hacerla es determinación y coraje. Según mi equipo, tengo mucho de lo último, y aunque sé que mis películas no son muy accesibles, creo que la audiencia va a poder sentir y apreciar el espíritu que las subyace.

Lo que en cierto punto me atrajo al anarquismo era el dicho ya mencionado de Sakae Osuge, y la actitud de la gente que lo rodeaba, que simplemente actuaba y dejaba el razonamiento en manos de Osuge. Sus acciones terroristas fallaron, pero creyeron en ellas hasta el final, y siguieron luchando por el éxito, y yo admiro eso. Kyutaro Wada también escribió haiku maravillosos. Como anarquista, él era muy activo en la política, pero sus haiku no tienen nada que ver con eso. Por eso lo respeto como persona.

La crítica quedó evidentemente desconcertada con Zigeunerweisen.

Probablemente hayas escuchado hablar de Minamoto no Sanetomo. Sin dudas, él tenía magníficas habilidades políticas, pero de acuerdo a la leyenda se pasaba la mayor parte del día soñando despierto. Lo que me fascina es que incluso un hombre como él, que no solo es conocido como un gran político del período Kamakura, sino también como un reconocido poeta, no pudo escapar del espíritu de su época. Como todos los demás, puso su vida en manos de los dioses y perdió la distinción entre sueños y realidad. Veo que ahora ocurre lo mismo, y eso es lo que quería mostrar en Zigeunerweisen, pero, por cierto, sin conectarlo con ninguna teoría. También siento una preferencia por el grupo de escritores al que pertenecían Sakunosuke Oda, Osamu Dazai, Jun Ishikawa, Ango Sakaguchi y Jun Takami, quienes claramente se rebelaron contra el realismo. Trabajaron con temas inusuales, una imaginería creativa y giros sorprendentes. Por ejemplo: en “Yakeato no lesu” (“Jesús de las ruinas” [1946]), de Jun Ishikawa, Cristo es representado como un hombre joven de aspecto poco saludable con la cara picada de viruelas. Esto hace que una novela sea interesante. Las novelas realistas o autobiográficas no me interesan demasiado.

Notas:

- Traducido del japonés al neerlandés por Miriam Kampers, y del neerlandés al inglés por Satomi Haruyama y Frank van Herk. ↩︎

- Escrita en 1747 por Takeda Izumo II, Miyoshi Shōraku y Namiki Senryū I, se trata de una de las obras más populares del teatro kabuki. También es conocida en español como Yoshitsune y los mil árboles de cerezo o Los mil cerezos de Yoshitsune. [N. del T.] ↩︎