Tiempo atrás, hará diez o quince años, era muy común escuchar la expresión “¡otra película sobre la dictadura!”. En esa misma época se señalaba una y otra vez que faltaban films de ficción preocupados por pensar los problemas políticos contemporáneos. Las ficciones nos proponían —¿nos proponen?— una Argentina donde la política era una ausencia inquietante; terreno fértil para que emerja lo que en su libro La década perdida José Luis Visconti llama antipolítica. Tal vez por ausencia de coraje, tal vez por desinterés, tal vez por la sensación de estar atravesando un período posthistórico, o tal vez por la errónea sospecha de que el pasado habilitaba mayores niveles de acción y dramatismo, la ficción política resultaba —¿resulta?— valiosa solo para revisar ciertos momentos históricos previos. Durante algunos años, sin embargo, hablar sobre la última dictadura fue hablar sobre el presente, no solo porque hablar sobre el pasado siempre lo es, sino porque se trataba de una herida demasiado fresca, que había empezado a cicatrizar, si tal cosa es posible, unos pocos meses atrás.

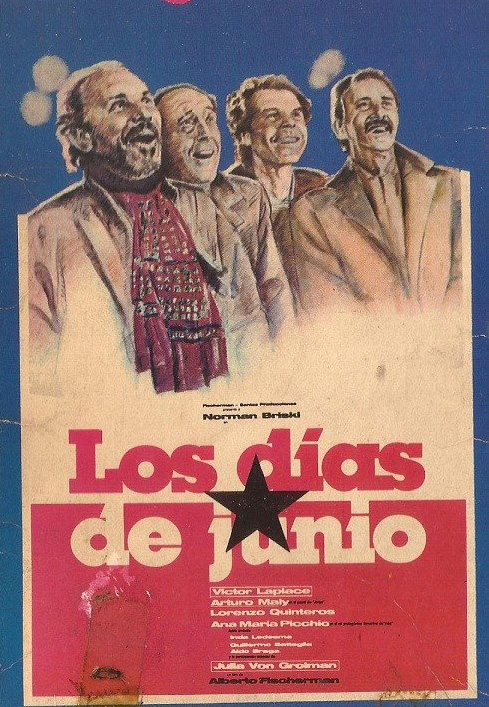

La película de referencia de los años posteriores al final de la dictadura es, por supuesto, La historia oficial. Es, por así decirlo, la punta del iceberg, porque ese mismo año, el del Juicio a las Juntas —o sea, el de El juicio y Argentina, 1985, las películas más significativas de los últimos años abocadas al tema—, se estrenaron al menos tres más: la sofisticada Hay unos tipos abajo, en la que Rafael Filippelli y Emilio Alfaro aprovechan la paranoia de un periodista (Luis Brandoni) para explorar una Buenos Aires que es puro vacío y desolación, y dos dramas que apuntan a una emocionalidad más directa y visceral: Contar hasta diez, estrenada a inicios de mayo, y Los días de junio, estrenada apenas cuarenta días después, durante el mes del título. Las dos transcurren en plena dictadura, con la densidad y sensación de peligro que eso conlleva, y así y todo están construidas desde una relación con la memoria y el pasado —la búsqueda en un caso, el regreso en el otro, y en ambos el mismo interrogante: qué fue de la vida de sus personajes durante los años posteriores al golpe—.

“Eso es lo que nos pasó a nosotros: no podíamos vernos para no comprometer al otro”, le dice Arturo Maly a Norman Briski en Los días de junio, mientras almuerzan en un bodegón porteño de esos que no existen más, mozo con moñito incluido. Briski responde “¡puta madre!” y revolea sus ojos celestes con el histrionismo habitual, mientras el mozo ve en un televisor imágenes de la visita del papa Juan Pablo II. Es 1982 y corren los últimos días de la guerra de Malvinas. En el bodegón no vuela una mosca, por fuera de los dos amigos, el mozo y las voces del noticiero (“¡Argentina!, ¡Argentina!”). A través de la ventana se cuela una luz muy tenue, razonablemente otoñal, que acaricia un mantel de hule a cuadritos y un rostro preocupado, el de Maly, mientras corta y se lleva a la boca lo que parece ser un pedazo de carne. Muchos cineastas le pondrían gran dedicación a esto que podemos llamar poesía de lo cotidiano, pero a Alberto Fischerman le sale con naturalidad. Fischerman, que en 1973 filmaba un mediometraje tan vanguardista como La pieza de Franz, donde la política aparecía mediada por la música de Franz Liszt y la danza de Ana María Stekelman, terminó haciendo una de las películas más representativas del alfonsinismo temprano: un drama directo, adulto, equilibrado —tema intenso y destellos cómicos, sensibilidad y distanciamiento respetuoso, verborragia y sugestiones misteriosas—, con actores de renombre. En 1974 se habían realizado varios films dramáticos con intenciones comerciales que tenían algunas de estas características —bastante comunes, por otra parte, en el cine europeo de la época, aunque acá resultaran más o menos novedosas—, y el final de la dictadura permitía retomar ese camino, ahora introduciendo el pasado reciente, es decir, la dictadura misma, como parte central del repertorio temático.

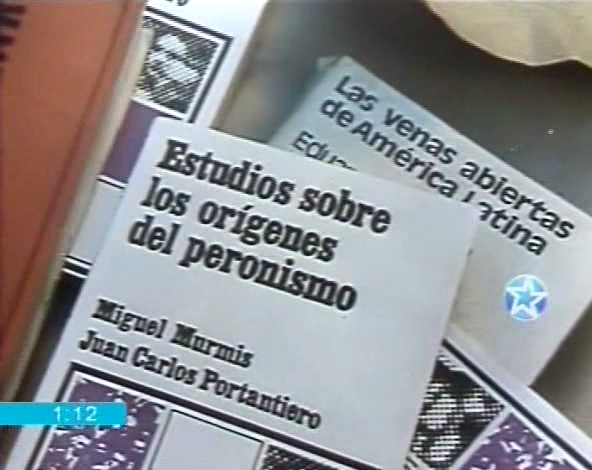

Viendo Los días de junio —y Contar hasta diez— uno no se ve tentado a pensar, como señalaba parte de la crítica y de los nuevos cineastas de los 90, que el Gran Problema del cine postdictadura eran las alegorías bajas y la baja fantasía. En estos dramas tan adultos y realistas resalta la debilidad alarmante de los guiones. Es como si el deseo por decirlo todo hubiera mutado en formas extrañas hasta alcanzar como un virus al tono de la película: los personajes de Fischerman —y sus coguionistas Marina Gaillard y Gustavo Wagner— atraviesan desde diálogos sobre temas densos hasta momentos lúdicos incomprensibles, como Maly y Briski toqueteándose las caras con ternura mientras andan en auto, o los cuatro amigos —sumemos a Víctor Laplace y Lorenzo Quinteros— discutiendo en una plaza vacía, donde todo muta en un juego físico con tiroteos de fantasía en referencia directa a la guerra que invade con su pesadez todo el relato. El juego adulto vuelto violencia infantil, a su vez, remite a una escena de otra película con Briski, igual de locuaz que Los días de junio aunque menos misteriosa —y tal vez por eso, porque locuacidad y misterio rara vez se llevan bien, más efectiva—: La fiaca, de Fernando Ayala. Si, como señala Abel Posadas, el film de Fischerman “pone sobre el tapete con toda claridad el curioso comportamiento de ciertos sectores frente a la quiebra generalizada: la huida hacia el interior del yo y el progresivo hundimiento en el cinismo nihilista al que adhirieron buena parte de nuestros intelectuales”1, podemos encontrar ahí un punto de contacto: el lugar que en Ayala asumen el trabajo y la rutina acá es reemplazado por una Argentina sin futuro, fantasmal. Pero el resultado es parecido. Es una buena oportunidad, de hecho, para preguntarnos cuántas películas postdictadura transcurren en una oficina, ámbito tan recurrente en el cine anterior (La valija, La tregua, Tute cabrero, La guita, Tres veces Ana, etc.) —en excepciones como Las puertitas del Sr. López o Fuego gris la oficina tiene menos valor en sí misma que como excusa para huir hacia terrenos fantasiosos—. Una hipótesis para pensar esta ausencia: tal vez no tenga sentido señalar el problema de la rutina en un país dinamitado por los aires.

A medida que pasan los minutos, a medida que descubrimos el presente de cada personaje e intuimos sus pasados, nos vamos cansando de las morisquetas de Briski —que parece querer ser el comic relief pero está obligado a cargar con la seriedad del rol protagónico—, sentimos al otoño convertirse en invierno y entendemos que la película está tan perdida como esos amigos abandonados en un país irreconocible de tan hostil: cada escena, incluyendo una de violencia y secuestro inevitable, es un cambio de paisaje necesario para que los personajes se pasen factura (“¿saben quién es el que más quiso una bandera acá?”, le espeta en un momento Laplace a Briski, minutos antes de hacer juntos una bandera inventada y prenderla fuego) y refuercen sus lazos de amistad, todo en el mismo movimiento pero sin la capacidad de habilitar una intimidad que vuelva a la película emocionalmente significativa.

Paréntesis sobre un destino trágico

El apelativo de dinosaurios, usado por ciertos sectores para referirse a los cineastas de los 80, habilita a una confusión oscura entre un supuesto primitivismo formal y el sentido político que ese término tiene en Argentina. En todo caso, si cuando Adrián Caetano decía, en una vieja charla con otros cineastas jóvenes y con críticos no tanto, que “el cine de la inmediata posdictadura era como la revista Destape: mostrar cosas que nunca se habían mostrado”, cabe preguntarse, por un lado, si ese mostrar las heridas del pasado reciente en 1985 no era acaso lo más razonable dadas las circunstancias (en todo caso la potencial demagogia —Caetano dixit— de esa apertura del debate puede radicar en los relatos, las formas, las representaciones) y, por otro, si una parte considerable del interés que despertó el Nuevo Cine de los 90, aquel que venía a reemplazar a los dinosaurios —que a esa altura, por otra parte, ya estaban casi extintos, en gran medida por la descomunal disminución de estrenos en la primera mitad de la década—, no residía también en “mostrar cosas que nunca se habían mostrado” (y, podemos agregar: de formas que nunca se habían mostrado). ¿Qué es lo que comparten, si no, películas tan distintas como Pizza, birra, faso, Mundo grúa y La Ciénaga?

Así llegamos al presente: por fuera de algunas películas de amplia repercusión, estamos condenados a ver el cine de los 80 en una calidad desastrosa. No es un caso aislado. Sabemos que el cine argentino de todas las épocas sufre problemas de conservación y que los costos son tan altos que solo pueden ser restauradas algunas películas muy puntuales, elegidas con cuidado2. Posiblemente existan copias aceptables de Contar hasta diez y Los días de junio, películas dentro de todo recientes. Pero como son películas que en las últimas décadas solo circularon en VHS y en pasadas televisivas ocasionales, sin ediciones en DVD, remasterizaciones para la web ni nada remotamente parecido, hoy llegan hasta nosotros en versiones paupérrimas. Lo mismo ocurre con la mayoría de las películas que van a formar parte de esta columna. Cierro este párrafo con otro interrogante: ¿tendríamos la misma opinión de la quema de la bandera inventada si el fuego nos alcanzara como lo pretendía Fischerman? ¿La larga travesía de Oscar Martínez buscando a su hermano por las calles porteñas en Contar hasta diez nos resultaría igual de cansina si la mesa del parque de Olga Zubarry fuera verdaderamente blanca y la oscuridad del teatro donde declama China Zorrilla, en una escena francamente incomprensible, fuera todo lo negra que tiene que ser? En todo caso, disfrutaríamos las películas en aspectos que hoy se nos escapan, podríamos sumergirnos en sus universos y, tal vez, entender un poco mejor sus contornos dramáticos. El cine es, entre otras cosas, clima y detalle. Pero también algo evidente: el sentido total de una película se expresa en su imagen y su sonido; en consecuencia, las limitaciones sonoras y visuales implican, necesariamente, limitaciones analíticas.

De vuelta al plomo

Si, como decía Alberto Tabbia, La historia oficial es una “película de mujeres”3 —en el sentido del cine clásico de Hollywood, en el sentido de George Cukor—, tanto el film de Fischerman como Contar hasta diez están enfocados en relaciones entre hombres. Así y todo, el rol de las mujeres cambia: en Fischerman son puro decorado, parte distorsionada del pasado o el presente de sus protagonistas, mientras que en la película de Oscar Barney Finn —quien venía de dos largos con centralidad femenina: Comedia rota y Más allá de la aventura— reponen la espesura que le falta al triángulo masculino compuesto por Héctor Alterio (padre), Martínez (hijo) y —de nuevo— Maly (hijo, es decir hermano)4. Otra vez estamos en invierno —es decir: seguimos lejos de la primavera alfonsinista—, y Martínez, el hijo menor que decidió refugiarse en el nido familiar sureño durante los años más pesados de la dictadura, viaja a Buenos Aires para buscar a su hermano, un potencial chupado. El padre está convencido de que el hijo mayor vive. Una corazonada sin demasiados fundamentos.

El recorrido es largo y denso. En comparación a Los días de junio, que parece una madeja en la que los recuerdos atacan sin piedad y se confunden —ver la escena del secuestro, cerca del final—, Contar hasta diez es una triste flecha recta. Acompañamos al protagonista en un viaje demasiado estructurado: hoy visitamos a la tía, mañana a un viejo compañero de militancia, pasado mañana a Arturo Puig con esmoquin y cara de hijo de puta. Son las mujeres, tanto en roles pasivos —la tía y la abuela interpretadas por María Luisa Robledo y Eva Franco— como activos —Julia von Grolman, Zubarry—, las que mejor nos permiten acercarnos a los sufrimientos y traiciones que vivió el personaje de Maly. Los recuerdos también visitan, pero con suavidad; la música de Luis María Serra acompaña movimientos de cámara cautos y melosos que nos muestran conversaciones importantes del pasado. Es el manual del drama adulto: para una charla entre los hermanos, una composición en tonos amarronados que significa melancolía; para un recuerdo de Alterio con la esposa fallecida, un haz de luz blanquecina por la ventana que significa frío, sur y buenos viejos tiempos (bondades del VHS: los ocasionales ruidos del formato chocan tanto con la pretendida importancia de estas decisiones que les suman una involuntaria capa socarrona, mejorándolas; los nueve minutos de lluvia al final del archivo ya son un exceso). Lo único apasionado es el deseo por subrayar. Un archivo de las emociones.

En los últimos veinte minutos llegan las sorpresas: el hermano vive, pero está en un manicomio, bien escondido. ¿Enloqueció?, ¿tiene amnesia?, ¿está lúcido pero finge para que no lo atrapen los milicos? Barney Finn decide poner en escena una situación muy compleja y, consciente de eso, quiebra el criterio general de la película, pone entre paréntesis esa cámara cómoda, siempre a una distancia prudencial de los personajes. En una escena clave, Maly y Martínez son atrapados en un plano cerradísimo, sus caras pegadas, un abrazo fraternal. Hablan sobre un pasado lejano que no vemos y conectan por primera vez. Martínez descubre que en alguna parte, bajo las capas de olvido, está su hermano mayor. Si Los días de junio perdía contra La fiaca porque el film de Ayala apostaba sin dudarlo al puro diálogo —ese supuesto teatro filmado, convocado en general con tan poco criterio por cinéfilos tribales— pero con una idea muy definida de sus preocupaciones, acá es difícil no pensar en Rantés, otra figura misteriosa que habita un manicomio. Y acá, mal que pese, triunfa el misterio convencido y convincente de Subiela. Es la diferencia, para nada sutil, entre abrazar las incertezas y no tener certeza alguna de qué se pretende narrar (desorientación que no es nueva en la filmografía de Barney Finn; véase, sin ir más lejos, su largo anterior, Más allá de la aventura, uno de los ejemplos más claros de que una película puede ser insólita, diferente a cualquier otra, y así y todo anodina).

En Contar hasta diez hay varios abrazos y casi todos son entre familiares: el protagonista y el padre, el protagonista y la tía, el protagonista y el hermano —de grandes y de chicos—. Es como si el abrazo expresara una confianza que ya no es posible por fuera de los lazos de familia. Todos son potenciales traidores. Lo que Barney Finn no parece comprender es que no alcanza con poner en escena la paranoia ni el paulatino descubrimiento de una verdad horrorosa si no hay decisiones formales que acompañen. Recién al final, cuando volvemos a Viedma y Alterio se reencuentra con sus hijos, parece asomar una sintonía entre la forma y la densidad dramática: por un breve momento podemos sentir la alegría del padre al descubrir que su hijo sigue ahí. Y, para quienes piensen que es un triunfo exclusivamente actoral, en esa misma escena también podemos sentir la desazón de Martínez, que le pide a su viejo que no se entusiasme demasiado, que su hermano no es la misma persona que supo conocer. Ahora sí aparecen sacudones —de esos que hacen olvidar las decisiones estéticas encorsetadas; el cine también es la posibilidad de emocionarse más allá de todo—, pero ya es tarde y el desinterés es excesivo. Si estamos acá es porque el cine es mucho más que las grandes películas. Pero nada alcanza para rescatar a una película tan pesada y sin brillo, ni siquiera unos segundos de belleza. Ni el tiro del final.

Álvaro Bretal nació en La Plata, Buenos Aires, en 1987. Estudió las carreras de Licenciatura y Profesorado de Sociología (FaHCE-UNLP). Es director editorial de Taipei. Escribió para publicaciones como La vida útil, Pulsión, Détour, La Cueva de Chauvet, Tierra en trance, Caligari, Letercermonde, Vinilos Rotos, indieHearts, y los fanzines del Cineclub TYÖ. Colaboró en la edición del libro La imagen primigenia (Malisia, 2016), coeditó Giallo. Crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano (Editorial Rutemberg, 2019) y Mumblecore. Exploraciones sobre el cine independiente norteamericano (Taipei Libros, 2023), y editó Paisajes opacos. Sobre las nubes en el cine (Taipei Libros, 2022). Participó con artículos en los libros Pull My Daisy y otras experimentaciones. La Generación Beat y el cine (2022; ed: Matías Carnevale); Cuadernos de crítica 01. Un nuevo mapa latinoamericano (2019), editado por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; Cine argentino: hechos, gente, películas (2024; ed: Fernando Martín Peña); y Una historia del cine documental argentino (en edición). Dicta talleres y cursos sobre historia, teoría y crítica cinematográfica. Se desempeñó como redactor de catálogo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Actualmente colabora con el Festival Internacional de Cine de La Plata Festifreak. Contacto: alvarobretal1987@gmail.com.

Si querés recibir la columna Como si nada hubiera sucedido en tu casilla de correo,

junto a las demás columnas de Taipei y el resumen de fin de mes, completá este formulario.

Notas

- “El cine argentino se fue sin decir adiós”, Unidos n° 22, diciembre de 1990. ↩︎

- Una buena puerta de entrada al tema es esta entrevista realizada por Valentina Castro Groba y Lautaro García Candela a Paula Félix-Didier. ↩︎

- “La fiesta de unos, la historia de otros”, Notas para una contrahistoria del cine argentino, Buenos Aires: Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 2015. También se puede encontrar en Imitación de la vida. Escritos sobre cine, Buenos Aires: Editorial Djaen, 2018. ↩︎

- Alterio y Martínez retoman los roles de padre e hijo (menor) que, once años atrás, habían interpretado en La tregua (Sergio Renán, 1974), uno de los grandes éxitos del cine argentino de los 70. Si en aquella Martínez era el hijo díscolo que se iba de la casa ante la desaprobación por su orientación sexual —mientras Brandoni, hijo mayor, se quedaba para continuar el legado paterno del oficinista gris y fracasado—, acá Martínez es quien se queda junto al padre, marcando la diferencia con el hermano militante que corta los lazos familiares, interpretado por Maly. ↩︎

Qué interesante este texto tuyo, Álvaro, sobre aquel cine argentino de los ’80 que haces bien en revisar. Me cuesta coincidir con vos respecto a que LA FIACA le ganaría a LOS DÍAS DE JUNIO (al film de Fischerman le veo una comunicativa atmósfera de desazón y melancolía, de encuentros agridulces en lugares reconocibles, un cierto vuelo, que no encuentro en el de Ayala, aunque el de Fischerman tiene también momentos que quiebran su estilo y el de Ayala reconozco que es muy efectivo, probablemente porque lo es la obra de Talesnik en la que se basa). Más allá de esto, disfruté leyendo tu análisis, en el que incluso señalás detalles que nunca había pensado de las películas que mencionás.

Por estar relacionado con la época (aquel cine argentino de 1985), te dejo el link de una nota que escribí no hace mucho.

Un abrazo.

https://espaciocine.wordpress.com/2022/09/26/a1985/

Hola Fernando. Gracias por leer y escribir, y mil disculpas por la demora en responder. Tampoco soy el amante número uno de la película de Ayala, y coincido en que la de Fischerman tiene una gran atmósfera —posiblemente su mayor virtud—. Lamento que se vea entorpecida por algunos elementos que quiebran el tono general (la actuación de Briski, cierto caos narrativo, una dificultad para traer al presente tanta información sobre el pasado de sus cuatro personajes).

Muchas gracias por tu texto, tiene información valiosa y bien contextualizada. Creo que no alcanza con hablar sobre el cine del pasado, sino que también es fundamental conocer, o recordar, qué se dijo de las películas en el momento de su estreno. Es decir, poder reconstruir el diálogo entre el cine, el periodismo, el público y la crítica. El desinterés por la mirada hacia el pasado es lo que nos lleva, creo, a la situación actual: a veces, si uno se guía por ciertas lecturas, da la impresión de que la historia del cine argentino comenzó a escribirse en 1995.

Te mando un abrazo.

Muy de acuerdo, Álvaro, con tu última apreciación. Habría más cosas para decir sobre el cine de los ’80 (por ejemplo, que lo hacían quienes ya tenían una filmografía detrás; de hecho, fueron muy pocos los cineastas nuevos tras la recuperación democrática) y claramente notas como la tuya ayudan a buscar, a investigar, a pensar, también a debatir.

Saludos.