Más allá de la tendencia contemporánea a los guiños, las citas o las humoradas cinéfilas, el llamado cine dentro del cine tiene un par de ejes recurrentes presentes al menos desde la década del 50, cuando Hollywood dejó de solo celebrarse a sí mismo y se permitió también problematizar sus mecanismos: los dilemas individuales de la creación artística, enfocados en distintas figuras del mundo del cine, y las dificultades del quehacer específicamente cinematográfico, mayormente colectivas o con algún aspecto colectivo, vinculadas a problemas de producción, donde el aspecto económico tiene generalmente un lugar relevante. En el cine argentino de los 80 es difícil encontrar películas del primer tipo. Sí existen, en cambio, tres películas sobre el drama de filmar, cada una atravesada por una problemática diferente.

Es difícil imaginar una película (o novela, cuento, obra de teatro; en fin, un relato de cualquier tipo) sobre hacer cine que no involucre, de una u otra forma, las condiciones materiales de producción. Hacer cine es caro; hacer cine implica, entre muchas otras cosas, viajar, comprar y alquilar objetos, reservar locaciones, coordinar con gente. Resulta llamativo, sin embargo, que las tres películas en cuestión pongan las condiciones materiales tan en primer plano, cuando films argentinos anteriores (Sombras en el cielo; en menor medida La película, una parodia del colonialismo subyacente en las coproducciones entre Europa y América Latina) o posteriores (UPA! Una película argentina, Los payasos; en menor medida El escarabajo de oro) priorizan conflictos relacionados con los vínculos humanos, y las cuestiones materiales tienen, como mucho, una relevancia periférica. En La película del rey (Carlos Sorín, 1986) y Los amores de Kafka (Beda Docampo Feijóo, 1988) casi todo gira alrededor de la ausencia de dinero, drama por excelencia de la realización cinematográfica desde hace ya varias décadas, pero que, de forma específica, se constituyó en eje central de las discusiones sobre cine argentino —y una de las explicaciones centrales de su baja cantidad y calidad— durante el período comprendido entre fines de los 80 y mediados de los 90. La película de Docampo Feijóo suma un componente extra que sigue vigente al día de la fecha, aunque con nuevos actores y modalidades: la búsqueda de dinero en el extranjero, puntualmente en Europa. El poder de la censura (Emilio Vieyra, 1983) es obvia desde su título: el ocaso de la dictadura exigía demostrar preocupación por la temática, a tal punto que pudo hacerlo sin sonrojarse uno de los directores que mejor se había entendido con el Proceso. Aunque la preocupación por el dinero y la censura no son en lo más mínimo temáticas sorprendentes si uno conoce aunque sea en retazos los avatares del cine argentino durante el período, resulta fascinante el modo en que cada película elige abordar su conflicto central.

Tres reyes obsesionados

Una expresión ya en desuso, que puede regresar más pronto que tarde del fondo del baúl de lugares comunes del cine argentino, señalaba que muchos cineastas para poder hacer una película tenían que “hipotecar su casa”. No resulta extraño que entre las películas estrenadas en la década del 80 se encuentren al menos dos sobre las peripecias económicas que debe atravesar un realizador para poder concretar su sueño de filmar un largometraje. Ambas fueron estrenadas entre 1986 y 1988, años en los que el financiamiento del INC empezaba a achicarse y, en consecuencia, a disminuir el número de películas estrenadas por año, llegando a puntos increíblemente bajos a comienzos de la década siguiente (en 1986 se registran 41 películas argentinas estrenadas y apenas tres años después, en 1989, solo 131). En ese contexto, algunos cineastas salieron a buscar dinero al extranjero, algo no tan común en las décadas anteriores: Alejandro Agresti (Holanda), Héctor Olivera (Estados Unidos) y el propio Docampo Feijóo (Checoslovaquia) son casos conocidos.

La película del rey es, desde el vamos, un proyecto anómalo: el primer largometraje de un cineasta que había trabajado como director de fotografía en varias películas a comienzos de los 70 para luego dedicarse de lleno a la publicidad. En casos nada excepcionales para el cine independiente de la época, atravesado por problemas de producción y censura, a veces con más ímpetu que condiciones reales para llevar adelante un rodaje, al menos dos de las películas en que participó quedaron inconclusas: El adentro (1970), de Hugo Gil, y la más conocida La Nueva Francia (1972), de Juan Fresán y Jorge Goldenberg, sobre la historia de Orélie Antoine de Tounens, un francés que en 1860 intentó instaurar un reino —el Reino de la Araucanía y la Patagonia— en territorio mapuche y tehuelche que hoy conforma el sur de Chile y Argentina. Más de una década después del final abrupto de La Nueva Francia, Sorín y Goldenberg, mientras trabajaban en otro proyecto, tuvieron la idea de retomar la fallida aventura de Fresán, impulsor y responsable principal del film inconcluso, importante creativo publicitario que exploró el mundo del cine más de una vez, para realizar un largometraje sobre un cineasta que intenta filmar una película sobre Tounens en el sur argentino. Si bien es difícil saber con certeza qué ocurrió verdaderamente y qué es pura invención en La película del rey, en el documental de Lucas Turturro Un rey para la Patagonia, realizado a partir del reencuentro de Fresán con las cintas sobrevivientes del rodaje de los 70 —una parte fue destrozada durante un allanamiento en la casa de Fresán, en plena dictadura, que propició su exilio a Venezuela—, se señala que al menos dos situaciones curiosas del film de Sorín estuvieron basadas en hechos reales. El actor que interpretaba a Tounens, un artesano de Plaza Francia tal vez incorporado al equipo por su parecido con el improbable rey, y que era el único que recibía un pago por su trabajo, abandonó el rodaje a mitad de camino porque no le consiguieron medialunas para el desayuno. Otro de los actores fue responsable de la expulsión del equipo de filmación de un pueblo patagónico tras tener relaciones sexuales con un muchacho que estaba a punto de casarse. Las anécdotas difieren levemente de lo que narran Sorín y Goldberg en La película del rey, pero el grueso de los acontecimientos se sostiene. En todo caso, si alguien no puede contar su punto de vista en el documental de Turturro es el propio Fresán, que falleció a mediados de 2004, meses después de encontrar las viejas filmaciones.

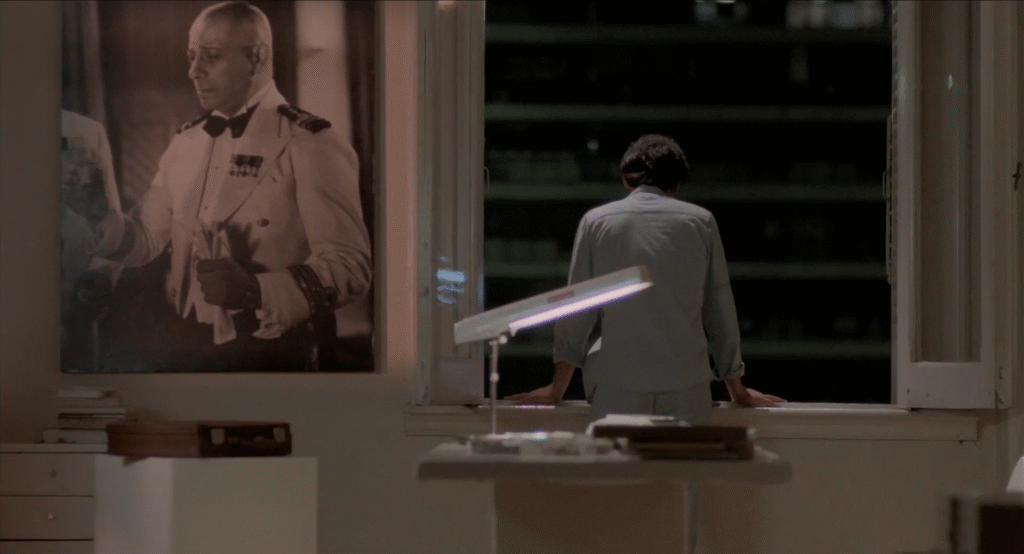

El debut de Sorín como director resultó una de las pocas películas de los 80 que serían vistas con cierto cariño por futuras generaciones de críticos y cineastas. Tiene sentido: su curiosa idea inicial la vuelve una anomalía para el cine local de la época —acompañada, como si fuera poco, por otra anomalía que Sorín estrenó el mismo año: un mediometraje para la televisión llamado La era del ñandú, donde incursiona en el falso documental, subgénero poco explorado en el cine argentino—. Pero su valor no reside sólo en el despliegue creativo, sino en cómo Sorín y Goldenberg convierten lo que podría ser un rejunte de reflexiones de ribetes existencialistas en una película de aventuras. (Una película sobre viajes y creación artística que toma el otro camino es El lugar del humo de Eva Landeck, filmada en Uruguay en 1979, sobre una troupe teatral trashumante, donde el concepto de movimiento se traslada al propio film, cuya trama cada dos por tres pega extraños giros que, intercalados con extensos diálogos sobre la situación de la troupe —posible desconfianza en el poder narrativo de los géneros abordados—, arrastran la película a la blandura y el desinterés. El propio rodaje de la película fue tan caótico —espía del gobierno de facto argentino incluido, según palabras de la propia Landeck2— que, tras su estreno en 1979, la directora dejó de filmar). En La película del rey la incertidumbre y la ausencia de dinero son el motor de la aventura, al punto de la romantización, y esta aventura se construye a partir de una serie de máximas sencillas: generar un movimiento imparable hacia adelante, volver acción todo lo que pueda ser narrado a través de la acción, equilibrar el caos del rodaje con una gran belleza visual, y subsumir a la aventura todo otro género que pueda aparecer de costado —en este caso, principalmente, la comedia—. La película se nutre del delirio de su protagonista, el Fresán apócrifo interpretado por Julio Chávez, un director que no permite que las limitaciones económicas marquen límites creativos, y de su compañero (Ulises Dumont), un productor encargado de resolver problemas que generalmente no puede resolver y de frenar las tensiones entre el realizador y el resto del equipo. David, tal es el nombre del personaje de Chávez, se enfrenta al Goliat que es filmar una película en condiciones precarias, y si bien en cierto sentido es vencido por el monstruo, el hecho de que en el avión de regreso a Buenos Aires ya le esté contando a su productor un nuevo proyecto cinematográfico significa que su impulso aventurero y creativo —que en el marco de la película vienen a ser lo mismo— está intacto.

Algunos años antes del estreno del film de Sorín, Werner Herzog y Bruce Chatwin se conocían en Australia; dos hombres que no solo filmaron y escribieron obras de aventura sino que vivieron recorriendo el mundo, construyendo el nomadismo y las situaciones límite como motor creativo. En el capítulo de sus memorias Cada uno por su lado y Dios contra todos dedicado a Chatwin, Herzog dice: “Con la llegada del sedentarismo surgieron los asentamientos, las ciudades, los monocultivos y la ciencia, y la población aumentó enormemente. Nada de eso es bueno para la supervivencia de la humanidad. Ni que decir tiene que no podemos hacer retroceder la rueda del tiempo”. En 1988, la segunda película argentina más taquillera del año —después de Sur, de Solanas— fue Expedición Atlantis, un documental del abogado y explorador Alfredo Barragán en el que se relata la aventura de un grupo de hombres que navegaron en balsa desde las Islas Canarias hasta Venezuela, proyecto inspirado en el famoso caso de la Kon-Tiki, balsa comandada por el noruego Thor Heyerdahl con la que en 1947 se unió Perú con la Polinesia y que también había dado lugar a un libro y una película. Tanto en estas expediciones como en la historia de Tounens hay, como sugiere Herzog, un intento por hacer lo imposible: volver el tiempo atrás, cuando lo que hoy llamamos aventura era la vida cotidiana de un sinfín de personas. Claro, lo que alguna vez fue gratuito hoy tiene costos millonarios: tanto la filmación de cualquier película de Herzog como los proyectos de Barragán o Heyerdahl necesitan financistas.

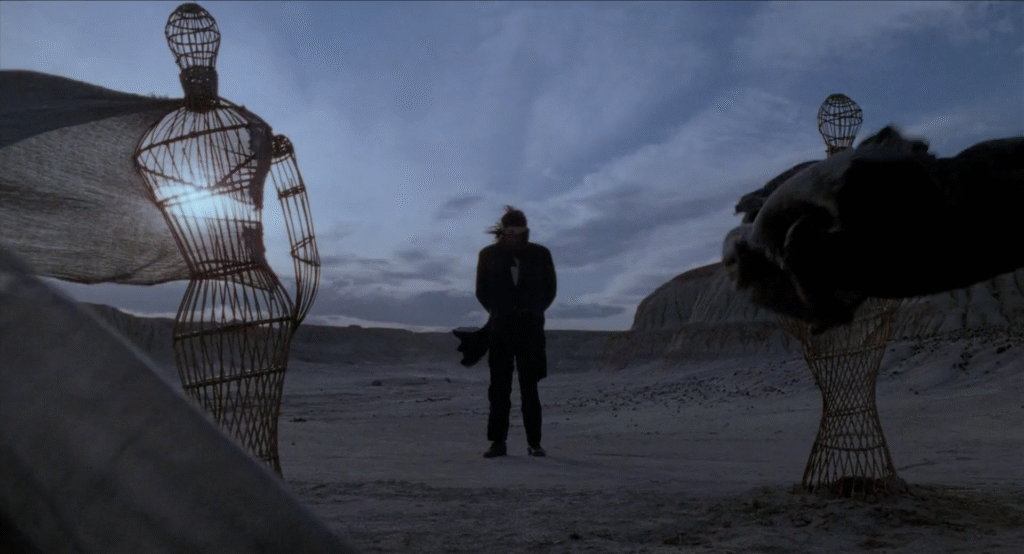

El problema en La película del rey es que el productor que tenía el dinero se fue del país, supuestamente para tratar de conseguir más dólares en el exterior. Las condiciones económicas del viaje, entonces, se vuelven absolutamente precarias, trazando un paralelismo con las peripecias de Tounens —en el documental de Turturro ocurre algo similar, con Fresán como un Tounens del siglo XX, afinidad que directamente es enunciada por algunos de los entrevistados—. El paralelismo es demasiado obvio cerca del final, cuando tras la renuncia del actor principal el propio David ocupa su rol, filmando las últimas escenas de la película entre maniquíes —porque ya no quedan suficientes actores en el rodaje—; esto va de la mano con cierta endeblez narrativa que impacta justo en el momento en que la película debería despegar, y que se vuelve todavía más evidente en las últimas escenas, cuando el incendio de unos pastizales obliga a frenar el rodaje de forma definitiva por razones legales. Pero en un punto específico no hay paralelismo posible: la película dentro de la película es más estilizada y adquiere cierto cariz surrealista —por ejemplo, a través de los maniquíes— que, si bien termina formando parte, y en consecuencia consumiendo, a la película que estamos viendo, permite jugar con dos planteos estéticos diferenciados. Si algo tiene fuerza en el debut de Sorín es el movimiento, totalmente realista, entre su primera parte, dedicada a castings y reuniones en oficinas y departamentos porteños asfixiantes, y el abandono de la gran ciudad hacia lo desconocido. O, volviendo a Herzog, el placer de caminar por la cuerda floja.

Un artista del dólar

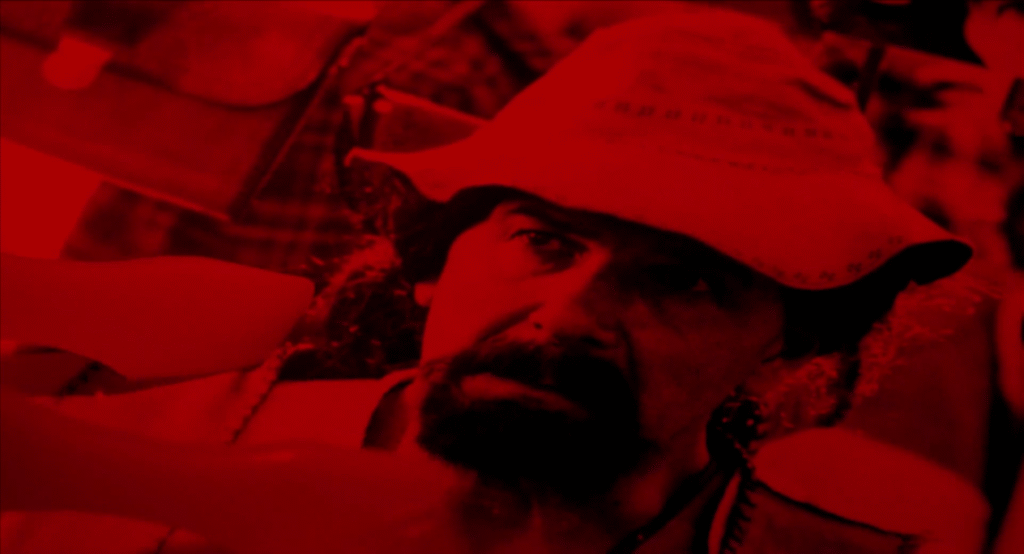

Es difícil imaginar un cineasta más diferente al entusiasta David de La película del rey que el que interpreta Salo Pasik en la curiosa y bastante olvidada Los amores de Kafka, un tipo angustiado y melancólico que busca dólares en Europa con desesperación para poder financiar su proyecto inviable: una biopic de Kafka filmada en Checoslovaquia y hablada en español. “Si no consigo hacer esta película habré destruido mi vida por nada”, le dice a una actriz (Cecilia Roth) mientras intenta convencerla de que actúe en su película, poco antes de fajarse con el novio de ella en el baño de un café. A diferencia del film de Sorín, el de Docampo Feijóo no trata sobre la aventura creativa, sino sobre la aventura de conseguir dinero. Como no parece ser un tema particularmente fascinante para hacer una película de éxito, el guion —de Docampo, sobre argumento propio y de Juan Bautista Stagnaro— intercala a Pasik vagando por Praga con escenas del film que tiene en su cabeza: Los amores de Kafka, una película biográfica enfocada en su relación con Milena Jesenská en la que distintas personas que se cruza en el camino interpretan los papeles principales —él mismo, por ejemplo, hace de Max Brod—, con excepción del propio Kafka, rol para el que no tiene que imaginar a ninguna persona cercana porque, claro, puede imaginar al Kafka real, conocido por todo el mundo gracias a algunas fotografías. Pero en la película de Docampo alguien tiene que interpretar al escritor, y decidieron darle la tarea a Jorge Marrale, que sorprendentemente no está tan mal. La clave es que, si bien el relato sobre Kafka —su amor prohibido con Jesenská (Susú Pecoraro), el fallido noviazgo con Julie Wohryzek (Sofía Viruboff) y la relación con su padre (Villanueva Cosse)— ocupa más de la mitad de la película, no se trata de la película que el director argentino efectivamente logra filmar sino de la que está en su imaginación. La búsqueda de dólares para un proyecto argentino ambicioso puede ser una tarea imposible. O, digamos, kafkiana.

“Siento en exceso los límites de mi aptitud, los cuales, cuando no estoy completamente inspirado, son sin duda muy angostos”, anotaba Kafka en su diario el 30 de agosto de 1914. No es lo que piensa sobre sí mismo el protagonista de Los amores de Kafka, convencido de que su proyecto necesita ser financiado y de que quienes ofrecen sugerencias y pretenden introducir modificaciones son, como mínimo, imbéciles. El productor interpretado por Villanueva Cosse, por ejemplo, le plantea que enfoque la película alrededor del personaje de Milena, porque le ofrecería una perspectiva nueva a la historia, diferente a la del artista genial, y porque así introduciría un componente romántico y femenino que podría ser comercialmente exitoso. El director rechaza la idea y, en su cabeza, le asigna al productor el rol del padre de Kafka, patriarcal y autoritario, quien también interpreta —en un segundo nivel de relato dentro del relato— al guardián de “Ante la ley”, imaginado por Kafka luego de una pelea con su padre. Si algo necesita una película auténtica para salir adelante —y en esto Los amores de Kafka se parece a La película del rey, Sombras en el cielo y cualquier otro film sobre batallas creativas, generalmente tipificadas en un enfrentamiento maniqueo entre artista noble versus productor insensible— es la tenacidad de un verdadero creador, alguien con una visión. O, al menos, alguien que esté convencido de tenerla. La realidad, las obras efectivamente existentes, no siempre están a la altura de lo imaginado. Lamentablemente, Docampo y Stagnaro no se atreven a jugar con esta idea: la mirada de Los amores de Kafka sobre el proyecto-de-film dentro del film es complaciente con el protagonista: si él está convencido de que su guion es grandioso y debe ser financiado, entonces hay que mostrar una gran película. No hay un nivel narrativo superior que, incluso desde la complicidad o la ternura, dispute los sentidos impuestos por su protagonista (como ocurre, por ejemplo, en Ed Wood, de Tim Burton). El único aspecto en el que las distintas capas del relato se contraponen es en la decisión del director de fotografía checo František Uldrich —quien trabajó activamente en su país desde mediados de los 60, incluso en películas de gran reputación como El valle de las abejas (František Vláčil, 1968) y El regreso del hijo pródigo (Evald Schorm, 1967), además de haber sido DF del film anterior de Docampo, Debajo del mundo (1987), otra coproducción Argentina-Checoslovaquia, en este caso codirigida con Stagnaro— de darles tonalidades diferentes: el presente tambalea entre grises y azules, y la década del 20, como tantas representaciones poco imaginativas del período, es amarillenta. Paradójicamente, el presente frío y desencantado termina resultando más vital que ese pasado de telefilm.

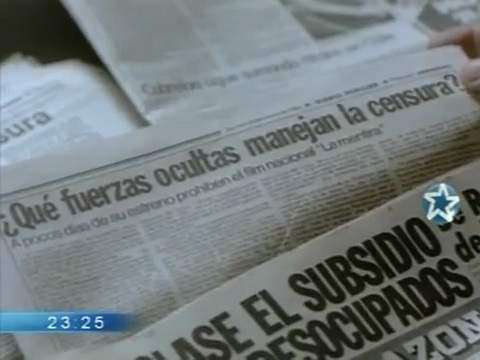

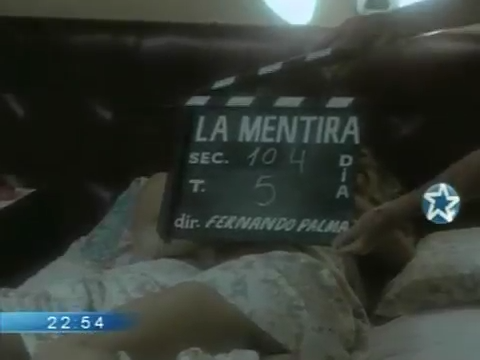

El poder de la hipocresía

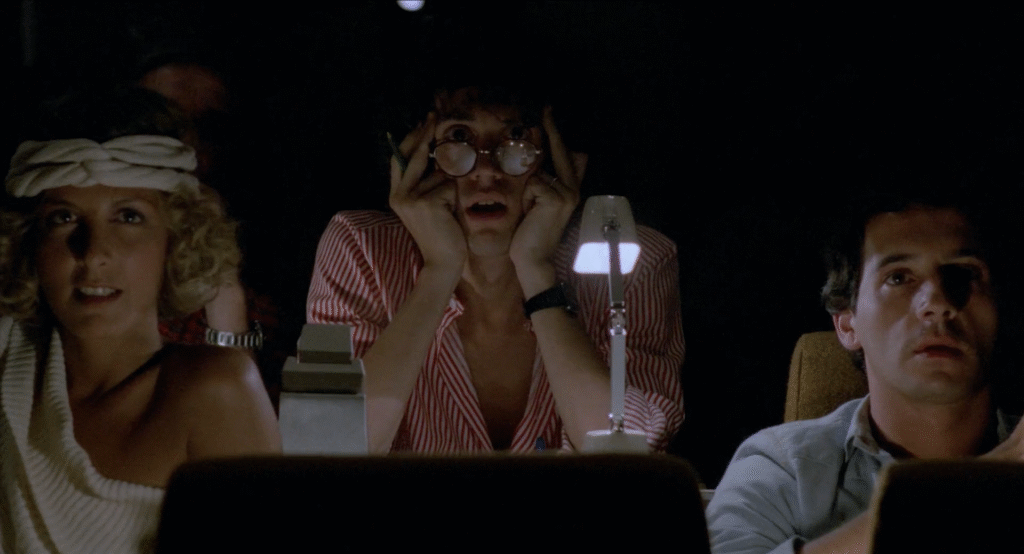

Emilio Vieyra, cómo no, fue un poco más lejos que los demás. Para su película número veinticuatro, El poder de la censura, en sincronía con el ya evidente e inevitable retorno democrático, eligió interpretar —sin figurar como actor en los créditos— a un director (Fernando Palma) que, en plena dictadura, filma una película sobre un romance extramatrimonial. Además de Palma, tres amigos están a cargo de la película en cuestión —llamada La mentira—: un actor oportunista, principal impulsor del proyecto, que pretende usarla como su gran salto a la fama (Jorge Carril, interpretado por Víctor Laplace); un empresario que por primera vez invierte en una producción artística (Pepe / Héctor Bidonde); y otro productor, tal vez ejecutivo, que ya tiene experiencia cinematográfica (Roberto / Carlos Moreno). Lo único que llegamos a saber de La mentira es que es un drama sobre un tipo que recibe amenazas del marido de su amante —un hombre viejo con influencias políticas—; en la escena final, las amenazas se concretan: el protagonista es atropellado por un auto. En el marco de la película, esta trivialidad pasa a ser un film serio y testimonial que para algunos funciona como una denuncia de la corrupción de la dictadura y para otros es una esperanza de éxito comercial. Lo que en un principio es un tira y afloje entre autocensura y valientes metáforas políticas —por parte del director— se concreta en censura auténtica cuando el Instituto de Cine les impide estrenarla y, para poder revertirla, tienen que recurrir a una denuncia en los medios de comunicación. En el caos del rodaje, y ante la incertidumbre de si la película podrá ser estrenada, abundan las alusiones al suicidio, en una línea similar a Los amores de Kafka, pero mucho más exageradas. “¿Tenés cianuro?”, pregunta un personaje; “si la prohiben me pego un tiro”, señala otro.

Producto del “destape” que ya se anticipaba en los últimos meses de la dictadura, estrenada en mayo de 1983, El poder de la censura aprovecha toda oportunidad para enarbolar la bandera del coraje, aunque a esa altura los riesgos eran mínimos, sobre todo en lo relacionado con sexualidad y desnudez3. Las cosas están claras desde el minuto uno, cuando, durante la filmación de una escena de La mentira, nos muestran las tetas de Reina Reech y, dos escenas después, a Pepe teniendo sexo con su amante (Constanza Maral). En el film de Vieyra es imposible imaginar a mujeres que no sean amantes o esposas frígidas, unidimensionalidad que, en mayor o menor medida, abarca también a los de Sorín y Docampo Feijóo. O, pasando a otros temas sensibles, cuando el equipo de la película debate sobre la necesidad de que en una escena haya un Falcon verde, o cuando se pelean porque Palma quiere introducir planos que evidencian la pobreza infantil en escenas que tratan sobre otra cosa, a modo de sutil crítica sociopolítica. La lógica es burda: los personajes, en un claro mecanismo de autocensura, discuten constantemente los riesgos que implica mostrar tal o cual cosa, mientras la propia película muestra esas mismas cosas de forma despreocupada, como gesto de valentía. Todo en la película es una sobreactuación de nacionalismo y buena conciencia, desde el nombre de la productora conformada por los amigos (Producciones Identidad) hasta la asociación, construida a través del personaje de Pepe, entre apostar por la industria nacional —en contraposición a las importaciones fomentadas por la dictadura— y hacer, estrenar y difundir cine argentino —en contraposición a estrenar y difundir cine extranjero—. Vieyra, de paso, aprovecha para mostrarse como un cineasta serio y respetable, a través de reflexiones como “el cine es imagen; las cosas hay que verlas, no contarlas”.

Que Vieyra se haya rodeado de actores progresistas como Laplace o Bidonde es coherente con el discurso ingenuo que señala que al final de la dictadura el deseo de volver a un sistema democrático permitía que personas de distintas ideologías se unieran para combatir al gobierno dictatorial. La mentira detrás de esa fachada iba a quedar al descubierto muy pronto, cuando distintos sectores ideológicos se reorganizaron bajo una lógica democrática, asumiendo su auténtica identidad, ya sin un adversario común. Porque, por otra parte, no hay nada de progresista en El poder de la censura: por fuera de los desnudos y los comentarios ampulosos sobre Falcon verdes, el film de Vieyra ejerce sobre sus personajes el mismo tipo de comentario moralizante que en teoría desprecia. La pareja adúltera compuesta por Pepe y su amante es la que recibe el peor golpe de la película, cuando a ella le detectan una enfermedad grave y muere, y él, que meses antes había abandonado a su familia, se suicida. La tragedia golpea en El poder de la censura igual que en La mentira —las dos películas terminan con Laplace congelado, en una volando por los aires, en la otra gritando por la muerte de su amigo—, aunque en aquel caso sin un trasfondo político o de poder, sino por un capricho de Vieyra y el coguionista Hebert Posse Amorim. Pepe no se mata por dificultades vinculadas a la censura —en su caso sería particularmente grave, porque lo llevaría a perder el dinero invertido, lo que significaría su ruina económica—, sino de forma exclusiva por haberse quedado sin novia y sin familia.

Es imposible saber si las situaciones narradas en El poder de la censura tienen alguna relación con las filmaciones de Comandos azules y Comandos azules en acción, las dos películas de acción parapolicial que Vieyra estrenó en 1980, cuando la dictadura se encontraba en su apogeo. Cuesta imaginar al director de Cargo de conciencia y de la anticomunista Detrás de la mentira teniendo algún problema con la censura, al menos si hablamos de una dictadura de extrema derecha como la que gobernó entre 1976 y 1983. Al contrario: si hay una línea coherente en su obra es el oportunismo, uno de los males más tristes del acomodaticio cine comercial argentino durante demasiadas décadas, que en el caso de Vieyra fue más inocente y eficaz en ciertos tramos de su filmografía —las películas de terror de bajo presupuesto realizadas en la segunda mitad de los 60, siguiendo modelos europeos y norteamericanos— y más oscuro cuando se dedicó a géneros que le permitían enarbolar discursos represivos y defender, de forma directa o solapada, los sostenes ideológicos de gobiernos dictatoriales. El colmo del absurdo llega cuando Vieyra, en la piel de Palma, le dice indignado al personaje de Laplace: “¡tendrías que haber nacido milico!”.

Álvaro Bretal nació en La Plata, Buenos Aires, en 1987. Estudió las carreras de Licenciatura y Profesorado de Sociología (FaHCE-UNLP). Es director editorial de Taipei. Escribió para publicaciones como La vida útil, Pulsión, Détour, La Cueva de Chauvet, Tierra en trance, Caligari, Letercermonde, Vinilos Rotos, indieHearts, y los fanzines del Cineclub TYÖ. Colaboró en la edición del libro La imagen primigenia (Malisia, 2016), coeditó Giallo. Crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano (Editorial Rutemberg, 2019) y Mumblecore. Exploraciones sobre el cine independiente norteamericano (Taipei Libros, 2023), y editó Paisajes opacos. Sobre las nubes en el cine (Taipei Libros, 2022). Participó con artículos en los libros Pull My Daisy y otras experimentaciones. La Generación Beat y el cine (2022; ed: Matías Carnevale); Cuadernos de crítica 01. Un nuevo mapa latinoamericano (2019), editado por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; Cine argentino: hechos, gente, películas (2024; ed: Fernando Martín Peña); y Una historia del cine documental argentino (en edición). Dicta talleres y cursos sobre historia, teoría y crítica cinematográfica. Se desempeñó como redactor de catálogo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Actualmente colabora con el Festival Internacional de Cine de La Plata Festifreak. Contacto: alvarobretal1987@gmail.com.

Si querés recibir la columna Como si nada hubiera sucedido en tu casilla de correo,

junto a las demás columnas de Taipei y el resumen de fin de mes, completá este formulario.

Notas

- Ana Laura Lusnich, “El Instituto Nacional de Cinematografía”, en Cine argentino en democracia, 1983/1993 (comp.: Claudio España), Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1994. ↩︎

- Lo señala, por ejemplo, en esta entrevista realizada en 2014 por Élodie Hardouin. ↩︎

- Es lo que propone, por ejemplo, Natalia Milanesio en su libro El destape. La cultura sexual en la Argentina después de la dictadura (Siglo Veintiuno editores, 2021): “Durante los dos últimos años de la dictadura, cuando el gobierno enfrentaba otros problemas, las restricciones sobre los contenidos sexuales se relajaron”. ↩︎