Recuerdo un BAZOFI en el que Peña armó un doble programa de películas dirigidas por pornógrafos. Una era Chaussette surprise, de Jean-François Davy, coescrita con Jean Claude Carrière y protagonizada por Anna Karina. La otra, La saignée, de Claude Mulot. La traducción literal de su título sería “El sangrado” o, más precisamente, “Flebotomía”, pero la elegancia del traidor que tradujo el título la volvió Las leyes del juego. Si no recuerdo mal, fue precisamente en la presentación de esta última donde Peña destacó las libertades que suelen destacar a las óperas primas. A las buenas óperas primas, claro está. Según Peña esta libertad viene de su ambición, del hambre por comerse el mundo que significa hacer una primera película: tiene que “sacudir el tablero” e imponer como novedad el nombre de quien la hizo. Ahí, en ese hambre, es donde se encuentra contenida la vitalidad y su consecuente libertad.

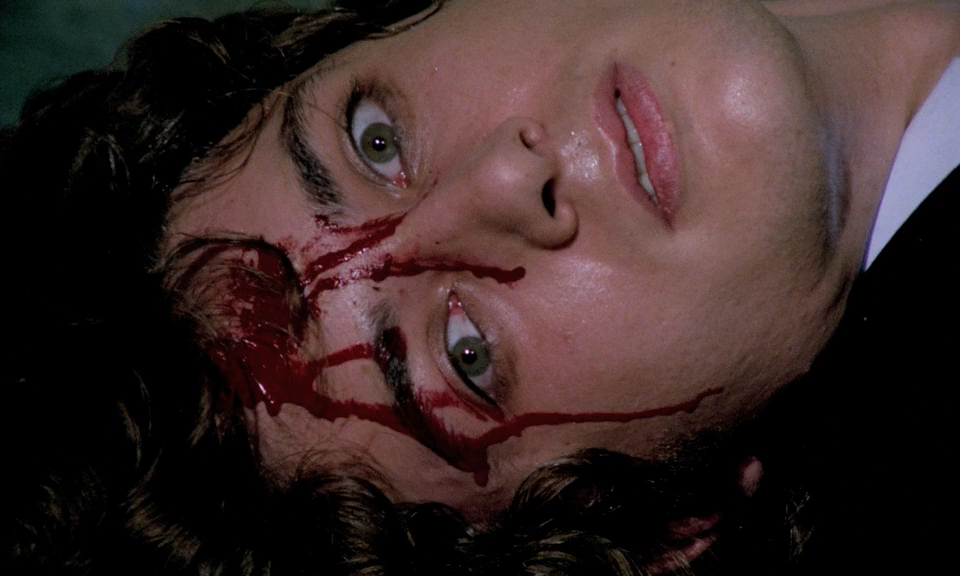

Las leyes del juego arranca con un gánster que se encuentra a su esposa encamada con su joven amante. La mujer grita y el hombre dispara a quemarropa contra los cuerpos desnudos. Al tratarse de la primera escena de la película y consistir en semejante shock suponemos que lo que está por venir tendrá que ver con las consecuencias de lo acontecido, con el gánster como personaje principal del relato. Pero no: entra un botones al cuarto y ve la escena del crimen y, lo más importante, a su responsable. Cruzan miradas rápida y brevemente, porque el joven trabajador sale corriendo horrorizado. Sale del hotel. Corre por las calles de Nueva York. Corre, corre y corre. La patada se dilata y como espectadores tenemos que reconfigurar lo que suponíamos. Ahora parecería ser ese joven el protagonista de la película. Y de cierta forma lo es. Lo que sigue es el retorno del chico a su pueblo natal para esconderse de un asesino serial (interpretado por el hijo de Chaplin) contratado por el gánster que lo busca para asesinarlo. En paralelo un policía también lo busca para que salga de testigo. Toda la película oscila entre la melancolía de volver a donde uno comenzó a vivir y el riesgo de, justamente, perder esa vida. El tono es deforme y los personajes están, diría un script doctor, demasiado caracterizados.

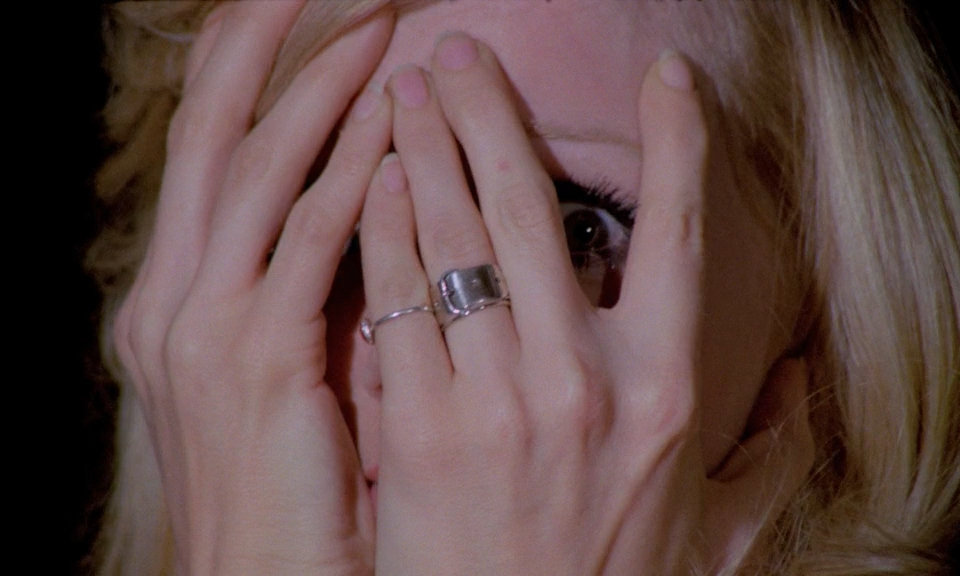

Un ejemplo: el asesino serial asesinará a la novia del protagonista. Ella sabe su destino y él es muy respetuoso con ella, le quiere dejar en claro todo el tiempo que fue la mala suerte la que los reunió. El oficio de él y el vínculo sentimental de ella. El asesino tiene un gesto para con su víctima, le ofrece elegir qué paisaje va a apreciar durante el momento en el que terminará con su vida. Ella elige los pies de un arroyo donde el verde del pasto a la orilla destaca y el cauce brilla. Así la mata. La escena es extremadamente serena, cuasi filosófica. El peligro que supone este ¿villano? no termina de encauzarse en un conflicto. Pesa más la condena de los roles que se ejercen en este juego llamado vida. Estuvo atinado el traductor cuando le puso a la película, justamente, Las leyes del juego. Porque esa es la sensación que impera: la de estar jugando con las convenciones de los géneros. Lo interesante es que el juego no está al servicio de personas disfrazadas e iluminaciones atmosféricas, sino de una búsqueda cuasi existencialista que complejiza la trama dispuesta. Todo pesa diferente, con melancolía. El título en castellano parecería ponerse serio en relación a cierta idea general de lo inherentemente lúdico que significa jugar. Destaca la crueldad contenida en todo juego: el hecho de que para que alguien gane otro debe perder. Y Las leyes del juego ahonda en esa derrota. En su peso, su constancia. Ese clima atraviesa toda la película. Cierta sensación de lo inevitable, del destino como condena. Ahora bien, ¿es la libertad de las óperas primas la que le otorgó al director la potestad para jugar en este territorio existencial?

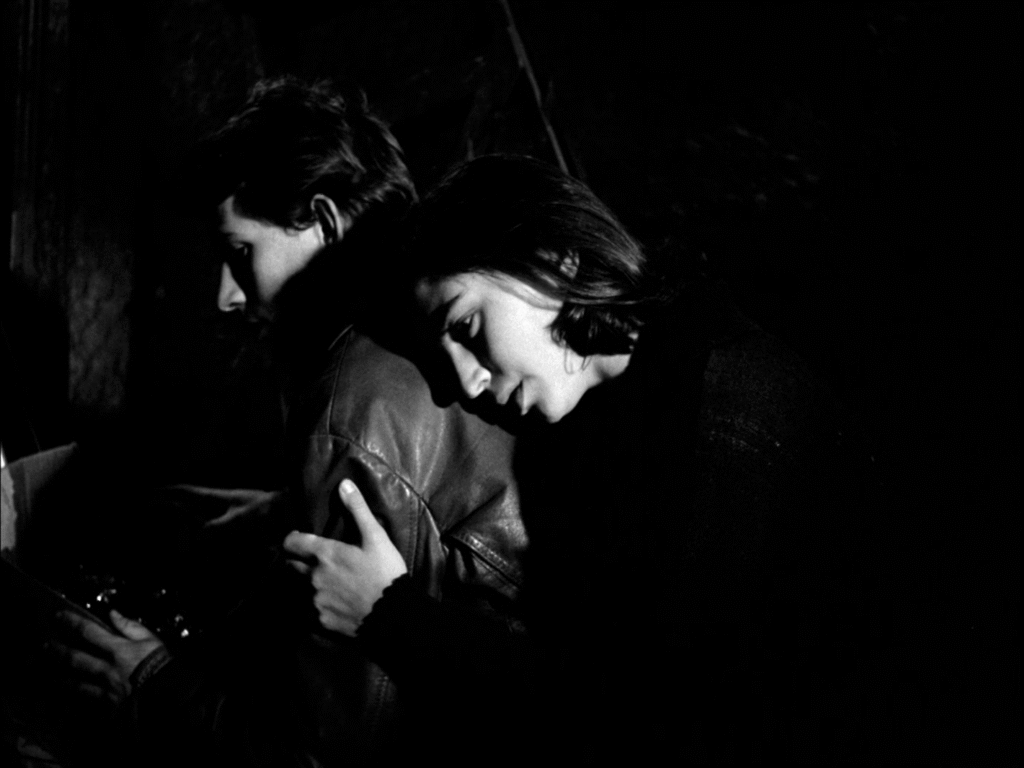

Una de mis películas favoritas es una ópera prima que también apela al desangrado, pero desde su propia constitución. Me refiero a La sangre de Pedro Costa. Las palabras de Peña podrían aplicarse tranquilamente a ella. Esa libertad, esa ambición. Pero, sobre todo, ese misterio. Hay una escena, mi favorita, que comienza con un fondo brumoso negro sobre el cual no tarda en aparecer Ines de Medeiros mientra suenan los primeros segundos de la intro de “This Is the Day” de los The The. La escena consiste en una suerte de cita que tiene la pareja protagonista. Van a la fiesta del pueblo a pasear. La música da una sensación de remembranza, como si lo que vemos fuese un recuerdo de algo que ya no se tiene. Es una sensación melancólica pero alegre, amable. Pasean un poco hasta que frenan a observar el río. Hay un cadáver flotando y una comisión del pueblo intentando sacarlo. La pareja mira con curiosidad y el clima de la escena se trastoca. Todo se vuelve más misterioso y empieza a imperar la bruma del agua estancada del arroyo. No sabremos quién murió, no termina de importar. Es el clima, la atmósfera. El vaivén entre la serenidad del amor y el misterio de lo fatal. Quizás sea ahí, en el medio de ese ir y venir, donde radica el carácter fantasioso de la película.

Costa no le tiene mucho cariño a su primera película. Dice de ella que es muy cinéfila, que es una película que intenta habitar el mundo mágico de las películas que él adoraba. Una suerte de discípula tocando las puertas de la fantasía cinematográfica, pidiendo jugar en ese arenero de polvo de estrellas. Entiendo lo que dice. Sin ir más lejos, la escena que describí en el párrafo anterior está iluminada como una producción de la RKO. Aún así, la película combina perfectamente el capricho fantasioso con la opacidad de lo narrado. Los personajes nunca terminan de ser claros respecto de lo que pasa, pero comprendemos que les cuesta, que es pesado. Que está encima de ellos encorvándoles la espalda, cagándoles la vida. En ese sentido, la iluminación de claroscuros y el negro absoluto que contiene la zona de sombras es ideal para narrar esa falta. Y esto funciona, creo, por la obstinación, por el capricho de imponer que así debe ser narrado.

Para mí la cinefilia no está vinculada a la fantasía, a la ingenuidad, sino más bien a la erudición, a la voracidad enciclopédica por abarcarlo todo. O quizás en eso mutó con el paso del tiempo, con la estandarización de aplicaciones con fines archivísticos públicos como Letterboxd, donde impera la lógica del cine como álbum de figuritas por llenar. La vinculo más con el saber que con el fantasear. Puede que esté equivocado y simplemente haya distintos tipos de cinefilia. Domin Choi dice que debería llamarse “cinefilis”, porque se trata de una enfermedad, no algo por lo que andar festejando. ¿Enfría la enfermedad de la cinefilia? ¿La pulsión voraz no hace que se pierda el apetito? El afán acumulador por haber visto todo insinúa la falsa promesa de que hay un límite, de que eventualmente podrá colmarse la biblioteca con la colección completa. Si uno tiene claro el fin (contener la totalidad) es muy difícil perderse en los encantos de la fantasía.

Prefiero la ingenuidad a la erudición. Conecta con la imaginación, con los campos del podría ser posible pero no lo es. Quizás es ese espíritu el que tanto me agrada de las óperas primas: la ingenuidad del amateur. Quizás eso es lo que no soporta hoy Costa de su primera película. Esa obstinación de poder hacer lo que sea con el cinematógrafo. ¿Es la inocencia lo que rechaza Costa? Creería que se puede ser ingenuo sin pecar de boludo. Recuerdo una entrevista en la que dice que hacer cine supone asumir la responsabilidad de estar usando la misma herramienta y hablando el mismo lenguaje que Renoir, Chaplin, Ford, etc., etc. He ahí el opuesto total a esta idea de ingenuidad amateur: el profesionalismo solemne. Hacer a la sombra de los grandes, con su mirada clavada en la sien. Nada más lejano a la libertad. Aclaro: la ingenuidad del amateur no supone ignorancia o pelotudez. Sí hacer creyendo que todo es posible y abarcable, con una falta de respeto hacia los límites que impone la realidad. Es en ese desentendimiento, en esa grieta, donde aparece la potencia de la fantasía. La solemnidad es recorrer un museo respetando el orden curatorial impuesto, dedicándole largos tiempos de contemplación a cada obra, mientras que la ingenuidad es recorrerlo con las luces apagadas, linterna en mano, captando retazos, instantes, caprichos.

Chequeo la filmografía de Claude Mulot, director de Las leyes del juego, para ver qué más hizo. Me sorprendo al comprobar que esta no es su primera película. Hay una frase de Macedonio Fernández que dice algo así como que algunas cosas se hacen varias veces antes de hacerlas finalmente por primera vez. Quizás el espíritu de la ópera prima es ajeno al lugar objetivo que ocupa en la filmografía de unx cineasta. Quizás es como la juventud, esa inocencia que se pierde no con la severidad del paso de los años biológicos, sino cuando justamente uno se frena a pensar si todavía la tiene.

Ramiro Pérez Ríos nació en Capital Federal en 1998. Dedica su tiempo a actividades que orbitan alrededor del cine y la literatura. Apenas un delincuente.

Si querés recibir la columna Costumbre de sombras en tu casilla de correo,

junto a las demás columnas de Taipei y el resumen de fin de mes, completá este formulario.