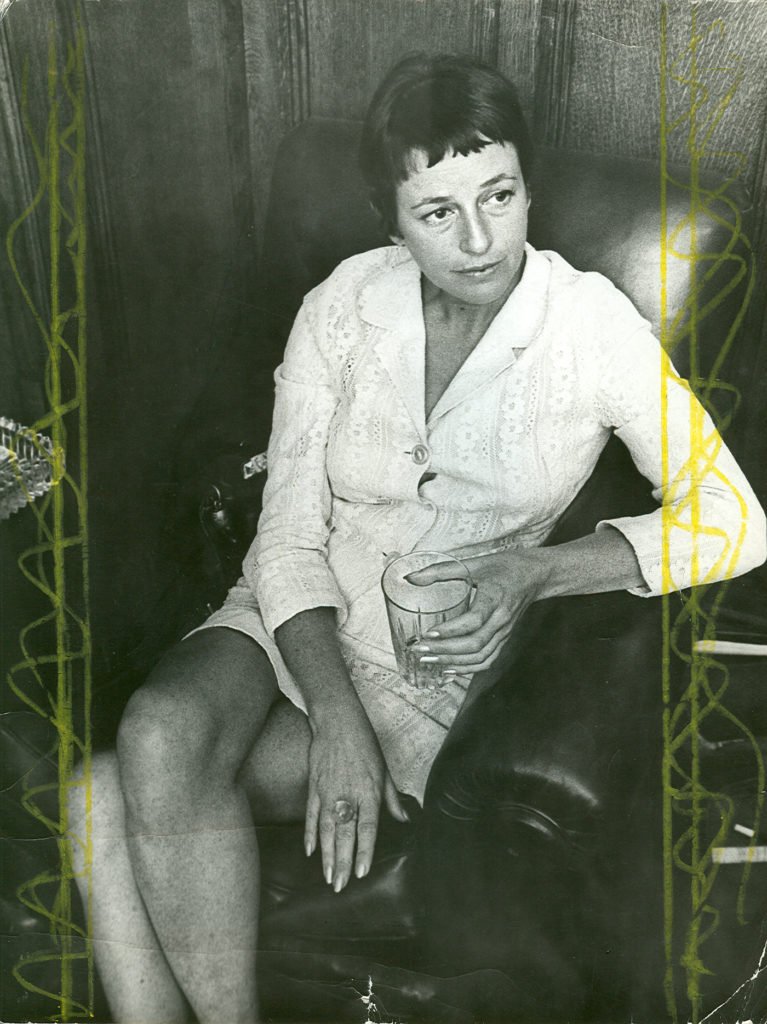

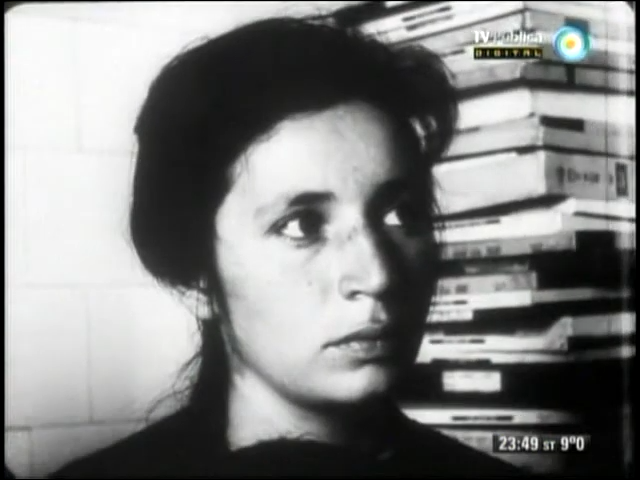

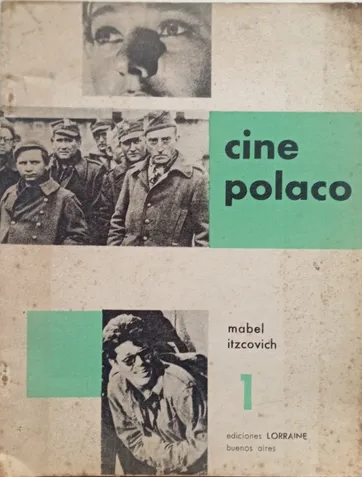

Década del 50. Mabel Itzcovich vuelve de París tras su paso por el Institut des Hautes Études Cinématographiques. La acompaña Simón Feldman, que sería su pareja durante algunos años. Motivados por su estadía parisina, al llegar crean el Seminario de Cine de Buenos Aires, precursor de la enseñanza de cine en nuestro país. Ya instalada en Argentina funda junto a Feldman la revista Cuadernos de cine, y escribe en Cinecrítica y Tiempo de Cine. Intento imaginar a una mujer que escribe sobre cine —hasta donde sabemos, no abundaban en aquellos años, o tal vez sí, pero aún no pudimos reconstruir las huellas de sus palabras escritas—, que asiste a cineclubes —¿frecuentaba Itzcovich los cineclubes de ese momento? ¿Cuáles visitó en París? ¿Se habrá codeado con alguno de los “jóvenes turcos” de Cahiers? ¿Cómo se desenvolvía en un medio predominantemente masculino?— y que se orienta en particular hacia la crítica cinematográfica. Además de su labor en la escritura, ocupa lugares detrás de cámara: es operadora en películas como El negoción (Simón Feldman, 1959) y coguionista de El ojo que espía (1966) de Torre Nilsson, pero también se desempeña como directora en De los abandonados (1962), Los sin tierra (1964), Soy de aquí (1965) y Los caras sucias (1969). Intento imaginarla y algunas imágenes sobrevienen, entremezcladas con el imaginario de los míticos sesenta y algunas fotos que aparecen cuando se googlea su nombre. Es menuda, más bien delgada, y tiene una sonrisa que le atraviesa la cara; mira desde abajo, pero firme, a la cámara.

Hace unos meses leí las memorias póstumas de Beatriz Sarlo. En uno de sus pasajes versa, con encono, acerca del abuso contemporáneo del yo al escribir. Sarlo responde algo así como que a la primera persona hay que ganársela, que hay que pagar un derecho de piso. Sus memorias, claro, están escritas en una primera persona que linda entre lo metálico y lo exquisito. Pero ella, ¿hace falta decirlo?, más que ganada la tiene. Otras hacemos lo que podemos. Este texto viene de uno anterior, de corte académico y mustio, que intenta ser riguroso y en esa rigurosidad apenas se permite vetas juguetonas de palabras y tiene, además, muchas páginas. Intenté reescribirlo, pero no hubo caso. Cuanto más lo pretendía acortar, más se acumulaban las notas al pie, se extendían los párrafos y se parecía su tono a la gelidez que provoca tocar un objeto relegado en una habitación durante el invierno. Entonces apareció el yo que enuncia como la única manera de reelaborar aquel texto lánguido, pero, sobre todo, para seguir pensando en Mabel Itzcovich. Vuelvo a imaginarme a esa mujer que en la década del 50 escribe y anticipa, como muchos de sus colegas por esos años, la figura del crítico como sujeto especializado1, que aboga por la renovación modernista en un país con un cine de estudios en franco declive, con las intermitencias dictatoriales inauguradas en 1955 y las falsas promesas estatales de un apoyo institucional que nunca terminaría de acompañar las ansias de modernización. Pienso en ella como una figura de doble vertiente, crítica y cineasta —más bien cortometrajista, aunque funcionan como sinónimos—, durante fines de los cincuenta y mediados de los sesenta. Pienso también que, si solo me acoto a los años en los que la imagino, dejo de lado otras cosas que leí sobre ella. Por ejemplo, que el periodismo fue un oficio que la acompañó durante toda su vida2. Que volvió a Europa de nuevo en los setenta, durante la última dictadura militar, exiliada. Que fue militante del Partido Comunista, y que su hija, Laura Isabel Feldman, militante de la UES, eligió quedarse en el país y fue detenida desaparecida en 1978. Sus restos fueron identificados en 2009, cuatro años después del fallecimiento de Mabel, ocurrido en 2004; cuando busqué información sobre ella, vi la misma sonrisa surcando la cara de lado a lado que reconocí en la imagen de su mamá. Pero no podría abordar todo. Por ahora solo centrarme en el periodo en el que se dedicó a escribir a la par que experimentaba con la cámara.

Si se está empezando a reconocer su crítica cinematográfica, casi que pasó desapercibida su filmografía aparejada a la Generación del 60. Sus cortometrajes, que se ven en condiciones paupérrimas, fueron revisitados recién en el último tiempo. En 2022, FICValdivia organizó un ciclo dedicado a sus cortos, y se publicaron diferentes artículos sobre su obra3. Su nombre comenzó a circular con mayor sonoridad, seguro potenciado por una perspectiva de género que busca profundizar en nombres de realizadoras que se encuentran por debajo, por el costado, por atrás, pero casi nunca en el centro del torrente autoral con el que se nombra el canon del cine. Hablo de un periodo en el cual los nombres femeninos escasean: si bien a la llamada Generación del 60 la conformaron una heterogénea cantidad de cineastas, algunos muy diferentes entre sí, son pocas las realizadoras reconocidas como parte de esa generación. Además de Itzcovich, aparece el nombre de Paulina Fernandez Jurado y María Ester Palant, como directoras4, y Beatriz Guido, en su rol de guionista. En este punto, creo que ya no basta con solo mencionarlas; hay que pensarlas en relación con su periodo histórico. Integrarlas, debatirlas y, por qué no, cuestionarlas. Ninguna de ellas ha sido debidamente considerada, incluso para un compendio de cortometrajes que tienen rasgos particulares y excepcionales, como es el caso de Mabel Itzcovich. De los cuatro cortometrajes que filmó, tres se pueden ver —ya se dijo, en lamentables condiciones— online. De los abandonados y Soy de aquí pueden pensarse, con alguna precaución, dentro del documental. Los caras sucias es un trabajo de ficción, el único que realizó con actores profesionales, y a mi criterio menos interesante en términos formales y riqueza narrativa que los anteriores. Los sin tierra es un misterio que nunca pude develar: no se encuentra online, y, si alguien sabe algo de su rastro, espero con ansias que su información devele que efectivamente forma parte de su trabajo documental, lo más interesante de su corta filmografía.

***

En De los abandonados, el tema central son las consecuencias del hospitalismo. Itzcovich lleva la cámara al interior del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en una grabación no autorizada —por eso no aparece la institución en los créditos del cortometraje—. Sin embargo, no solo va a filmar para dar cuenta de los síndromes y las alteraciones psíquicas y físicas que padecen los niños hospitalizados durante un periodo de tiempo prolongado, sin la posibilidad de recibir el afecto de sus padres, sino también para focalizar en sectores vulnerados de la población.

La cámara ingresa al hospital y filma a los afectados directos por estas prácticas hospitalarias: las madres y sus niños. La voz en off recurre a la primera persona —narrada por Norma Aleandro— y se detendrá en quienes habitan y circulan las abarrotadas salas de espera y pasillos del hospital. Por medio de un travelling, una fila de madres e hijos se revela interminable. Luego la cámara se detiene en algunos rostros mientras, en off y en audio no sincronizado, escuchamos testimonios de mujeres. Cuentan que las separan horas de transporte público entre sus domicilios y el hospital, lo que sugiere que pertenecen a sectores vulnerados de la sociedad, intuición confirmada en el relato cuando la investigación avanza en los datos que arroja la oficina de asistencia social del hospital.

Estos recursos formales —travelling inicial, caras en primer plano con diversos testimonios en off— dan cuenta de la condición colectiva de la situación, sin detenerse en ninguna historia individual. El objetivo es claro: se pretende asociar la situación de hospitalismo no solo a niños y madres, sino a niños y madres de un sector social pobre. Refuerza la propuesta la inclusión de material de archivo: fotografías filmadas que muestran los lugares de residencia de las familias y un registro directo de casas precarias en barrios periféricos que se detiene en los niños jugando. Mediante un gesto irónico, se escucha de fondo la canción infantil “Aserrín aserrán”. El retrato social da cuenta de la importancia del vínculo madre-hijo donde focaliza la narrativa. En la escena siguiente Itzcovich volverá al interior del hospital a filmar a los pequeños y pequeñas allí internados, mientras la voz en off reflexiona sobre el rechazo y la indiferencia que sufren los menores. Uno de los registros más demoledores corresponde justamente al movimiento de un bebé, que gira su cabeza de izquierda a derecha mientras la voz en off relata que el gesto es consecuencia de la soledad y aislamiento al que se ven sometidas estas infancias, recurriendo al concepto de hospitalismo para denunciar el problema. Como contraparte, Itzcovich filmará un pabellón del hospital (donde se encuentran apenas el 8% de los ingresados) en el cual las madres tienen permitido el acceso y pueden acompañar a sus pequeños durante la estadía de internación. La narradora, sin embargo, se pregunta por el resto. Así, el cortometraje volverá a escenas similares a las iniciales, donde se filma a madres en la sala de espera mientras se escuchan, de manera no sincrónica, testimonios de mujeres que esperan ser atendidas. En este movimiento circular, el cortometraje arroja una sensación de recurrencia: es una situación que se sigue repitiendo en dicho presente.

Por un lado tenemos, entonces, la denuncia social en el tono diagnóstico de situación, similar a otros cortometrajes documentales de aquellos años; y, por otro, la veta particular que conforma la enunciación en primera persona con una voz femenina que se interroga sobre el vínculo madre-hijo. Esta inclusión narrativa resulta precursora incluso en relación a los documentales subjetivos, que explorarán el recurso en décadas posteriores5. Si bien las infancias fueron revisitadas con frecuencia en el documental argentino del periodo (podemos nombrar, solo por poner algunos ejemplos desde el cine documental, el cortometraje de 1960 Tire dié, de la iniciática Escuela documental de Santa Fe, o La tierra quema de Raymundo Gleyzer, de 1964) la perspectiva que elige Itzcovich, desde un matiz introspectivo y subjetivo, otorga una tesitura diferente al hecho que decide denunciar.

En Soy de aquí (1965) se retrata una localidad específica. De nuevo, una voz femenina en primera persona comienza el relato, afianzándose en un territorio particular del cual se siente parte, el barrio de Sarandí, ubicado en Avellaneda, en el conurbano sur bonaerense. La voz en off de la mujer se presenta como parte del lugar y desliza comentarios acerca de la situación política del país. Recuerda que, en su infancia, las noticias comentaban que volvía la libertad a Argentina, con claras reminiscencias a la autodenominada Revolución Libertadora. Desde su punto de vista, la narradora cuenta que creció con la esperanza de una democracia posible, que desembocó finalmente en una realidad hecha de amenazas de tanques de guerra y soldados en la calle. Su vaivén discursivo relaciona la historia del barrio y la del país en términos estructurales —que retomará en el final del film— con una correspondencia formal en el modo de organizar el material de archivo elegido, hasta llegar a una serie de planos de Sarandí donde se presenta finalmente a la joven que escuchamos en off.

Luego del título y los créditos, la narrativa da un giro. Itzcovich decide poner el foco en un sector poblacional masculino, los jóvenes del barrio, registrando hábitos y costumbres de las masculinidades de la época, como hará también en Los caras sucias, donde se recompone el itinerario de los pibes del interior que viajan a probarse en clubes de fútbol para jugar en primera. La voz en off femenina abandona su protagonismo. Vemos al grupo de amigos que atraviesa las calles del barrio; la muchacha los mira y cruza un juego de miradas seductor con uno de ellos. A través de primeros planos, el cortometraje los irá presentando con nombre y ocupación en audio no sincronizado. Todos ellos estudian y trabajan, o se encuentran actualmente desempleados, como es el caso de Enrique que, además de estar suspendido en el frigorífico donde trabaja, es bombero voluntario y será importante para el desenlace del corto. De sus presentaciones se desprende que son jóvenes estudiantes trabajadores, enmarcados en una clase media del conurbano bonaerense, nacidos todos —incluida la muchacha— durante el primer peronismo.

Veremos a la barra de amigos en las siguientes escenas caminando las calles del barrio entre bares, naipes, juegos de bochas, bailes nocturnos en el club del barrio y besos robados durante la conquista de una noche en zaguanes descascarados. Itzcovich los filma en su cotidianidad y repone sus testimonios mediante el recurso de la voz en off. Mientras juegan a las cartas, se solapan comentarios sobre la situación del país y los puntos de vista que debaten entre ellos. Conversarán sobre la eficacia o no de la democracia —con mención al asesinato y desaparición de Felipe Vallese— o acerca de la capacidad de los militares de acomodar la situación del país, si se terminan beneficiando los mismos de siempre. Los comentarios se mueven entre la apatía y desasosiego por el futuro personal, y dan cuenta de aquello que la voz narradora del inicio propone: los vínculos entre la estructura sociopolítica del país y su modo de enlazarse con los territorios específicos. En otra escena, se pone de manifiesto el acompañamiento del debut sexual de uno de los integrantes de la barra de amigos. Los jóvenes se sientan en el living de una casa mientras escuchan un partido de fútbol de fondo. Mientras algunos se comen las uñas en un gesto ansioso, otros se peinan. Uno de ellos ingresa al cuarto de la mujer, que lo desviste y lo hace entrar a la cama. Soy de aquí logra un registro de las prácticas de las masculinidades de la época —como la pérdida de la virginidad por medio del pago a una trabajadora sexual— aventurando un registro de clase, posicionado ideológicamente. Con todas estas características, no sorprende que el Instituto Nacional de Cinematografía lo catalogara como clase B, imposibilitando distribución y estreno comercial de ningún tipo. Me pregunto dónde habrá proyectado sus cortos Itzcovich durante estos años.

Hacia el final, el cortometraje realiza varias apuestas a destacar, como la interrelación entre ficción y documental que propone el relato. En agosto de 1962 hubo un incendio en una central eléctrica de Dock Sud, de grandes proporciones, que se dio en el contexto del enfrentamiento entre “azules” y “colorados”, dos sectores de las Fuerzas Armadas enfrentados que dirimían sus diferencias sobre el accionar del ejército en la política argentina durante la presidencia de José María Guido, posterior al golpe militar de 1962 que derrocó a Arturo Frondizi. La noche del incendio, el puente Avellaneda fue bloqueado por soldados que dieron fuego al camión de bomberos que intentaba llegar al lugar en llamas. Esto dejó un saldo de heridos y un bombero muerto, el conductor del coche bomba. Itzcovich decide retomar un suceso de la historia del barrio y llevarlo al cortometraje, evidenciando, mediante la ficcionalización, la incidencia del avance militar en la sociedad civil.

La historia se introduce en el cortometraje por relatos radiofónicos, escuchados por la figura femenina que introduce al principio del film. Mientras realiza labores domésticas en una cocina, la joven escucha con atención las noticias: hubo un incendio, hay heridos y una persona muerta. Apesadumbrada, se pregunta —igual que nosotros como espectadores— sobre la situación de Enrique en particular. El cortometraje logra con destreza acrecentar la tensión sobre la posible muerte del muchacho, a quien vemos, en las escenas finales, volver caminando por la calle junto a la barra de amigos. Si bien la voz femenina inicia y finaliza el relato, hay un distanciamiento entre la postura del muchacho y la de la joven. Ella entiende que, por más que su enamorado esté bien, hay otra persona muerta. “Creía que eras vos”, le dice al oído cuando lo encuentra, seguido de un punzante “habría que matarlos”. Enrique le pregunta qué quiso decir, y la joven se corrige, preocupada por la muerte del bombero. “Fue una desgracia, no pasó nada”, remarca el muchacho. Sin embargo, a ella esa respuesta no la tranquiliza: hay una persona muerta, y el barrio va más allá del club, el terraplén y el límite territorial; tiene una historia, que no es ajena al contexto macroestructural en el que se inserta. De soslayo, hay una toma de conciencia por parte de esa voz femenina que siente la injusticia en carne propia, que se anima a deslizar un “habría que matarlos” de una osadía contenida que late como un pulso constante en el enojo entre apático y rabioso de los jóvenes a los que retrata.

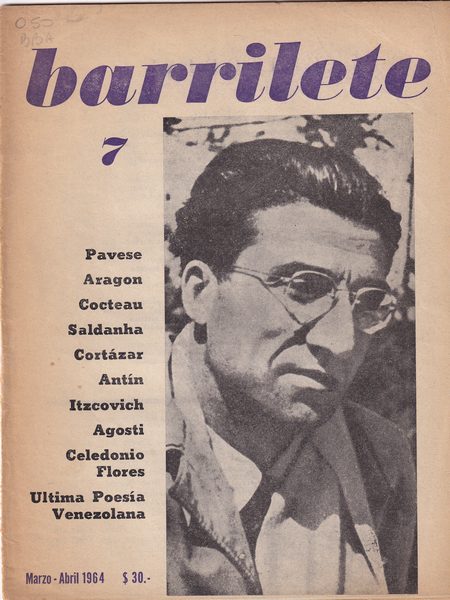

Hace unos años, OtrosCines publicó un breve texto donde Itzcocivh narra algunas cuestiones sobre la filmación del cortometraje, escrito originalmente para el nº 7 de la revista Barrilete (1964). Itzcovich plantea lo siguiente:

Yo quería hablar acerca de la juventud. Filmar un corto que indagara en las ideas, las actitudes, los objetivos de esa nueva generación con la que sólo tenía aproximaciones. (…) Quería a través de ellos hablar de mí misma, revisar un pasado político del que había tomado parte, obtener la oportunidad de repasar una lección rápida y mal digerida cuyos errores podían objetivarse a mi alrededor una y otra vez en todos estos años6.

También escribe sobre los sectores a los que decidió filmar. Las voces en off marcan dos maneras de configuración de la subjetividad, una masculina y otra femenina. Si vemos a la barra de amigos en el espacio público, los breves fragmentos en que aparecen cuerpos femeninos serán registrados en el interior del espacio doméstico. Sobre esto, Itzcovich plantea las diferencias recogidas en las entrevistas realizadas a las jóvenes del barrio:

Había en ellas una mayor lucidez, un conocimiento más sensible de esa realidad inmediata y visible que fácilmente podíamos recrear a través de los muchachos. Era a través de ellas —que en el barrio y en el film juegan el papel pasivo de lavar un patio, repasar el vestido para el baile del sábado a la noche, recostarse en las puertas en los atardeceres— que el mundo siempre igual —cálido, aburrido, circunscripto a límites precisos— podría transformarse en otra cosa. E hicimos a Hilda, una de las muchachas de esta historia, un personaje, el único en el que se produce una toma de conciencia de la realidad. Una realidad que tiene fechas y nombres más que cuestionables: la revolución libertadora, las elecciones anuladas, los golpes militares7.

Soy de aquí aborda el registro de las juventudes, pone el foco en las masculinidades de la época y se afianza en la historia puntual y aparentemente pequeña de un barrio para enlazar la voz colectiva —de la apatía y el desencanto con la política— con un contexto particular de la Argentina, marcado por los sucesivos gobiernos de facto que tuvieron como origen el año 1955. El cortometraje se atreve a jugar entre la ficción y el documental, proponiendo una historia pequeña, la de un grupo de amigos en el barrio de Sarandí a quienes la política y la realidad externa acechan.

***

Me detengo acá y pienso en la filmografía del periodo. Si hay una interrelación planteada entre documental y ficción, Los inundados (1962), la ¿comedia social? o ¿sainete litoraleño? de Fernando Birri es un ejemplo que linda con esa mezcla de géneros. Aparece también el primer —aburridísimo— largometraje de Enrique Dawi, Río Abajo, que filma a los primeros habitantes de las islas de Ibicuy a partir de un relato ficcional a medias entre el registro documental y la adaptación del libro homónimo de Liborio Justo. En este punto resuena también Shunko (1960) de Lautaro Murúa8, por la temática social que retrata en su ficción donde encarna a un maestro rural del interior del país. Si me corro de ese juego de géneros, pienso otro corto que late más cercano, quizás por su registro geográfico y temporal: Buenos Aires de David José Kohon, filmado unos años antes, en 1958, y finalmente integrado en la película episódica Che, Buenos Aires en 1966. Quizás sea su radicalidad formal, centrada en la banda sonora, pero también la motivación de filmar una Buenos Aires periférica, donde sus personajes se arraigan en un identitario “yo también vivo aquí” en las escenas finales, lo que me hace enlazar el corto de Kohon con Soy de aquí, de Itzcovich, que vuelve a la escena del conurbano y acompaña un descontento político también presente en el corto de Kohon. Algunos de estos films fueron parte de los recortes epocales destacados en el artículo de Itzcovich “Hora cero del nuevo cine argentino?”9. La crítica y cineasta, en su mirada de doble vertiente, estaba al tanto del cine que hacían sus colegas, a la par que estaba convencida de la actitud moral —como menciona en su dubitativo, por el titular, aunque vigoroso texto— frente al cine: salir del estudio, denunciar las trabas institucionales, filmar las problemáticas del contexto.

Si pensamos la filmografía de Itzcovich como estrictamente documental, tanto De los abandonados como Soy de aquí forman parte de una serie de films motivados por el interés de registrar conflictos sociales y diagnosticar el estado de situación de una realidad social en una primera etapa (1955-1966) delimitada por la crisis y el descrédito de la democracia a partir de 1955, previos a la radicalización política que se dará a partir de 1968 y su correspondencia en el registro documental nacional10. El “habría que matarlos” que se atreve a introducir el personaje de Hilda en Soy de aquí aventura una futura radicalización política que enrostraría gran parte del llamado militante del cine documental post 1968.

De a ratos pienso que son tratativas y enlaces forzados. Como si por el mero hecho de su calidad exclusiva de cortometrajista —característica que Fernando Martín Peña puntualiza de Itzcovich junto a Mauricio Berú, Victor Iturralde, Jorge Macario, entre otros realizadores de la época, que incluso formaron parte de la Asociación de Realizadores de Cortometrajes11— jugara en desmedro de lo que se puede catalogar dentro de la grandilocuente noción de autor. Me repito que para algunas cineastas no cabe ese criterio de pretendida calidad. Y me aventuro a registrar otra tensión que comparte con algunas de las películas más canónicas del periodo. Volviendo a la preponderancia de personajes femeninos, podemos pensar en films que mostraron una representación de la mujer diferente a la que acostumbraba el cine de estudios, desplazando a la mujer-estrella característica de la narrativa del cine clásico para seguir en cambio a una mujer en crisis que no encuentra su propio lugar, cargada de ambigüedad —el personaje de Delia en Breve cielo (Rodolfo Kuhn, 1969), el personaje de Ana en “El aire”, la segunda parte de Tres veces Ana (1961) de David Kohon, o los personajes femeninos de Los jóvenes viejos (Rodolfo Kuhn, 1962)—. Sin embargo, dichos personajes están tratados desde un sesgo masculino, en tanto objeto de deseo atravesado por la idealización de sus miradas. En los cortos de Itzcovich se retoma la voz femenina explorada desde la primera persona, en el caso del primer material analizado, y la potencia que produce el personaje de Hilda en el segundo, a quien retrata ocupada en las tareas domésticas, pero con una capacidad de compromiso y análisis social mayor que el de sus pares varones que aparecen ante la cámara. Si bien es válido aclarar que los parámetros para analizar la ficción y el documental difieren, no deja de ser pertinente revisarlos en conjunto para evidenciar las particularidades insoslayables que atraviesan el cine del periodo abordado. En este punto, empuja el nombre de Eva Landeck y el compendio de cortometrajes que realizó a fines de la década del 60. Más cerca de la producción de la segunda camada de realizadores del período, los cortos de Landeck —que se pudieron ver nuevamente en 2024 en el BAFICI— comparten características con algunos films estrictamente contemporáneos, como Horas extra (1967) o El empleo (1969), y similitudes en particular con Soy de aquí: jóvenes apáticos y descreídos del futuro del país, con complicaciones en la búsqueda de empleo, y personajes femeninos (es el caso de El empleo) que llevan adelante la narrativa, otorgando su punto de vista. Espero se comprenda: no es desde la gastada y encerrada definición de “mirada femenina” que pretendo evidenciar estas articulaciones en las obras de las cineastas, sino desde lo que se desprende de sus propias obras.

***

Me digo a mí misma que es hora de ir cerrando este texto. Cuento las páginas, tengo algunas menos que antes y espero haber logrado una plasticidad más cálida. Por ahora, el personaje que aparece en mi imaginación es la Mabel Itzcovich de los sesenta. La pienso escribiendo en una sala de redacción, en alguna habitación de su casa. Si no saco mal las cuentas, tenía alrededor de treinta años cuando escribió que se trataba, “antes que nada, de llevar adelante una actitud moral frente al cine”, denunciando el macartismo presente en aquellos años con consciencia e interlocución para con su momento histórico. Sus hijas eran chiquitas, quizás atendía varias tareas a la vez mientras pensaba en planes de rodaje. Pero eso sigue siendo una mirada inventada por mí que no hace más que mitificarla —el peso de aquellos años sesenta—. Lo que me queda claro es que Itzcovich fue una figura clave por su doble condición de crítica y cortometrajista. Sin embargo, su recorrido cinematográfico se desvirtúa en la narrativa histórica; pareciera que la conjunción entre ser crítica —en un medio predominantemente masculino— y cortometrajista sin aval institucional de exhibición, como muchos de sus contemporáneos enfrentados al Instituto Nacional de Cinematografía sorteando censuras encubiertas, incidió en la suerte que corrió su obra cinematográfica. A la luz del análisis, sus cortometrajes plantean coincidencias —retrato de una juventud apática, focalización en la temática social mediante un retrato intimista, defensa de un cine independiente, características estéticas renovadoras en el tratamiento formal en el juego entre documental y ficción— y tensiones —incidencia de protagonistas mujeres, como en los cortometrajes de Landeck— que los separan de ciertas películas del período configurando otra mirada del mundo femenino, a contrapelo de algunas películas de Kuhn y Kohon. Sigo pensando en la importancia de abordar a las cineastas en su etapa activa de producción, aventurando aproximaciones posibles para pensarlas en su particularidad. No se trata de crear un contra canon alternativo, sino de repensar la misma noción de canon y su par binario adentro/afuera, que replica una lógica exclusiva y expulsiva desde una mirada androcéntrica. Como el caso de Itzcovich, hay muchas críticas y cineastas que aún están a la espera de ser finalmente recuperadas y consecuentemente debatidas.

Notas

- Fue una precursora en comprender que “era necesario acceder al fenómeno fílmico como realización cultural desde los saberes del crítico como sujeto especializado, aspecto que recién se consolidaría a partir de los años 70”. (Friera, citado en Visconti, 2024). Como plantea Marcela Visconti en “Apuntes desordenados para una crítica feminista” (2024), Itzcovich es una figura clave en la profesionalización de la crítica en nuestro país. ↩︎

- Escribió también para medios como Página/12, La Opinión y Clarín. En 2004, su prima Susana Itzcovich la recordó de la siguiente manera: “Era una persona muy culta, una periodista a la vieja usanza, que podía escribir sobre economía, política internacional, entrevistar a un presidente o a un escritor. Podía escribir de lo que fuera sin titubear, y por eso era respetada por todos sus colegas y por los que tuvimos la suerte de compartir con ella alguna redacción, que en mi caso fue en El Cronista Comercial y en La Calle” (Friera, online, citado en Visconti, 2024). ↩︎

- Ver Azul Aizenberg, “Cineastas malditas. Apuntes sobre mujeres documentalistas al margen de la historia del cine argentino”, en En otro orden. Revista de Cine, Nº1, 2025, y las notas publicadas en Página/12 por Lucía Requejo. Su obra también está siendo estudiada por Daniela Kozak, quien en 2019 ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes con un proyecto dedicado a su figura. ↩︎

- Información extraída de la lista propuesta en el libro La Generación del 60, de Simón Feldman. Fernandez Jurado tiene dos cortos de su autoría, Mujeres (1965) y El Cartero (1962). María Ester Palant realizó un cortometraje sobre el escultor Agustín Riganelli, y luego de 1966 comenzó una carrera cinematográfica en Perú. ↩︎

- Dentro de la década del 60 también podemos citar el cortometraje Guanabacoa: historia de mi familia, de la cineasta cubana Sara Gómez, donde, a través del recurso de la primera persona y mediante material de archivo, narra su propia historia familiar. Como propone Cavalcanti Tedesco en su texto “Guanabacoa: Crónica de mi familia: o pioneirismo de Sara Gómez no documentário autobiográfico” (2021), estos ejemplos permiten abordar otras genealogías del cine documental subjetivo en Latinoamérica. ↩︎

- Revista Barrilete Nº7, 1964. ↩︎

- Revista Barrilete Nº7, 1964. ↩︎

- Shunko y Alias Gardelito (1961, Lautaro Murúa) marcan una fuerte tensión institucional entre los jóvenes cineastas y el Instituto Nacional de Cinematografía; clasificadas ambas con la catalogación B, no fueron exhibidas, y esto llevó al repudio y enfrentamiento de la institución que avaló la producción de los realizadores ligados a la industria, en desmedro del apoyo a los nuevos cineastas. ↩︎

- Cinecrítica Nº 5, abril-junio de 1961.Sobre este artículo, en el texto “La generación del 60”, Gonzalo Aguilar menciona que “trata de articular, a partir de conceptos bastante vagos y generales, algunas creencias con las que muchos participantes del cine se sentían identificados (…) Parece difícil determinar en qué consiste esta actitud moral; sin embargo, esta misma laxitud explica la peculiaridad que tuvo la Generación· del 60. No fue un movimiento homogéneo, no compartió una poética común, fue el intento de articular una ‘moral’ que, basada en lo artístico, diera respuestas a los problemas institucionales, económicos y formales que planteaba la encrucijada histórica”. Es curioso que el análisis de Aguilar no señala la inclusión del signo de pregunta que acompaña el título del texto original de Itzcovich ni el pasaje donde la autora reconoce que no hay manera de articular una homogeneización en dicha generación. ↩︎

- Pablo Piedras (2008), “Intercambios entre el cine documental y la Historia Argentina 1956-1974. Conformación de antagonismo y radicalización de los discursos”, p. 41, en Revista Espacios, FFyL- UBA. ↩︎

- Fernando Martín Peña (2024), Cine Argentino. Hechos, gente, películas. (1959-2024), Luz Fernández Ediciones. ↩︎