Este texto fue escrito durante el mes de enero de 2022 entre olas de calor extremo, de lluvia incesante y de contagios acelerados.

Brilla el sol sobre mí

y sigo extrañando la lluvia

“No te desanimes”, Jaime Sin Tierra

Amanece, que no es poca cosa cuando la noche parece eterna. Asoma algo de claridad por las rendijas del postigo ya desgastado. Asoma algo de color. Estamos en los albores de un nuevo año, otro de los tantos que nos quedan. Ojeo y hojeo un libro de haikus y me detengo en uno de Matsuo:

Llega otro año

Mi mesa y sus papeles:

como el pasado

Tomo un sorbo de café tibio y dejo que los versos decanten. Descorro las cortinas: todo sigue igual. El rocío, el canto de los bichofeos, la fatiga. Amanece acá, en Buenos Aires, más allá de la ventana de mi cuarto, y pronto lo hará allá, en Ámsterdam, más acá de la pantalla de mi computadora; los píxeles negros esperan una señal para empezar a brillar. Estoy por ver, otra vez, Regen [Lluvia] (Joris Ivens – Mannus Franken, 1929), preludio, charco y coda de un pedacito de ciudad bajo un aguacero.

Pongo play en la oscuridad que se aleja.

El sol se lava la cara en las aguas claras de los canales holandeses y alumbra el camino hacia un nuevo día. Pinta, con lenguas de luz tenue, de calor blanco, las casas altas de los Países Bajos. La ciudad está despertando. Los trabajadores se entregan a la repetición para llevar un poco de pan al hogar. Le ofrecen combustible a los transportes —extensiones motoras de piernas cansadas, de manos curtidas, de ojos opacos— y se mueven de acá para allá a pie, en auto, bote, bicicleta o tranvía agregando con cada movimiento un nuevo color a la sinfonía urbana.

En los roaring twenties la curva se dibujó completa. Las ciudades se poblaron de medios de transporte y comunicación que terminaron reventando como burbujas resquebrajadas por la especulación negra. El cine acompañó los avances tecnológicos inaugurando un género que vivió apenas unos años: las sinfonías de ciudad. En la época de los ismos, las vanguardias artísticas le hicieron un lugarcito al cine en la repisa de las disciplinas. Los cantos fílmicos a las grandes metrópolis se extendieron por el mundo como un nubarrón. Ruttmann filmó Berlín, Vertov la URSS. Ivens y Franken filmaron Ámsterdam, pero poniendo el foco en un fenómeno natural que pronto estaría llegando.

Si quiero, una melodía apacible de guitarra acompañará la modorra e invitará a desperezarse y salir de la cama. Ver cortometrajes desde la incomodidad de mi hogar me concede ese poder de indecisión. Sobre esto volveré después porque ahora veo cómo el viento empieza a soplar torcido. Lejos, atrás del día, en el fondo de la imagen —siempre sucede en el fondo— se está armando un algo más, una otra cosa que empieza a deletrear su nombre de agua. Es esto: el silencio, el soplido del viento que agita los toldos recién desplegados, las primeras nubes grises que vienen viniendo sigilosas. Está a punto de llover, lo sentís / Es la calma de la que todos hablan(1). Lo siento. Esta es la calma que antecede a la tormenta, la insoportable tensión que viste a la virgencita de rosa. Está por empezar a llover, es inevitable, lo sé y lo saben los que salieron sin paraguas, pero todavía no. Antes, humedeciendo el terreno, cielo y suelo ensayaron un contrapunto armónico en forma de danza.

Plano: los espejos de agua, espolvoreados con hojitas frescas, reflejan los tejados y las nubes. Contraplano: las nubes, climáticas, pierden en temperatura lo que ganan en dimensión. Plano: un nubarrón de hojas se deja arrastrar por el agua. Contraplano: las ramas de un árbol se dejan sacudir, ahora violentas, por las rachas de viento. Plano: el agua pulcra, como sabiendo que el impacto se dará en breve. Contraplano(s): una bandada de pájaros que transmuta en hojitas quietas sobre la vereda.

Después, lo prometido. Llueve. Llueve como siempre, como nunca. Llueve porque sí, para nada, sobre todo. Y recuerdo un haiku de Buson:

Llueve

¡Pobre el que no puede

describir cómo llueve!

Las primeras gotas, tímidas, inaugurales, se dejan acompañar por una melodía recién sacada del horno. Las notas caídas del pentagrama le marcan el ritmo y organizan el caos visual, sonoro y semántico del goteo a destiempo. El agua recibe al agua en charcos temblorosos. El agua se da a sí misma abriéndose pequeños círculos concéntricos en la superficie para dejarse entrar: se da cuerpo y se da voz. Las gotitas resuenan en los charcos y expanden su dolor como las olas bonsái que el transporte público mece al pasar. Se desperezan los paraguas, amanecen las goteras. Las ventanas se recogen. Resuena el goteo inquieto sobre el asfalto, los adoquines. Los espejos de agua distorsionan la vista con cada gota. Los reflejos de los transeúntes se vuelven sombras claras que los siguen apesadumbrados. La mano de un joven, recién sacada del bolsillo, mendiga, con la palma hacia el cielo, una confirmación. Él también mira hacia arriba como su mano. Todo mira hacia arriba excepto la cámara, que mira hacia abajo. Porque de qué sirve mirar la tela gris y prender fuego el plano si la lluvia no se suspende a medio camino. Conviene mirar el suelo, palma de mundo, para captar las cosas tocadas por la lluvia. La mano recibe una gota inmediata y vuelve a guardarse. El joven extiende el cuello del sobretodo y continúa su viaje. Del suelo al cielo, la cámara-ojo confirma con la vista lo que supo con el tacto: no hay en la redondez gris de las nubes más que un largo anhelo de caer.

Empezó a llover en blanco y negro y ahora lo está empezando a hacer en color. Lo siento afuera. El repiquetear de las gotas en las lajas. El frescor que se cuela por el tejido mosquitero. El murmullo acuático de un fenómeno que no se esperaba para hoy. Dicen que la lluvia es buen augurio para los comienzos. Vaya uno a saber. Llueve acá y llueve allá, y ambas lluvias suenan a lluvia aunque estén compuestas para instrumentos distintos. Mi lluvia, la de acá, Buenos Aires, recién nacida, está hecha de agua, viento y cosas: árboles, tejas, bolsas, empedrado. La otra lluvia, la de allá, Ámsterdam, es, originalmente, lluvia silente, y está hecha de recuerdo. No solo es lejana en el espacio; lo es también en el tiempo. ¡Es lluvia de hace casi un siglo! Ivens y Franken recolectaron metódicamente gotita a gotita hasta rebalsar la cámara de negativo en el ’29 y hasta el día de hoy sigue cayendo, esporádica, en las muchas pantallas del mundo que le abren la ventana. De tan vieja ha perdido su voz (de tan vieja nunca supo tenerla). De todos los que han intentado devolvérsela —Lou Lichtveld, Hanns Eisler— yo sigo volviendo a Larry Marotta. Y lo hago porque cada vez que lo escucho mis manos tararean acordes olvidados.

El cine silente, mudo, sin voz —perdón la imprecisión— se presta cómodo a la manipulación sonora. Deja abrir, como ningún otro, sus arcas de lata para revivir y reavivar las historias que ahí descansan. Bajo la batuta de los artistas sonoros, las imágenes pasadas por agua se cubren de una sábana musical tejida con manos de su tiempo. La sonorización en vivo o en estudio es un arte a disposición del que guste y quiera animarse a bailar con la narración. En YouTube pueden encontrarse varias lluvias musicales para Regen: composiciones para piano, para guitarra —la de Marotta—, para orquesta, dodecafónicas —la de Eisler dedicada a Schönberg, su maestro—, electroacústicas y, a una tecla de distancia, la original: silencio absoluto.

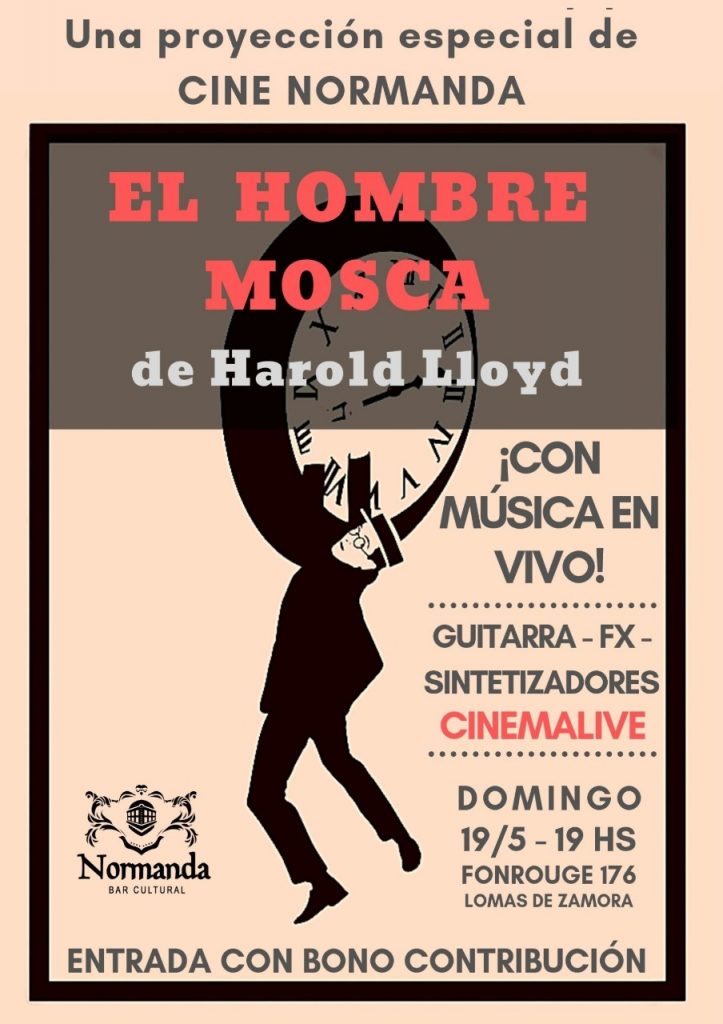

La de Marotta es la más moderna, sí, pero es irresistible. Su guitarra electroacústica produce notas redondas como gotas de agua, temas breves que varían y se reelaboran para arropar a los que, desde la ventana de un bar, miran cómo insiste el mundo pese a la lluvia y gracias a ella. Distribuye armonías de café recién molido por la mañana; melodías con olor a tierra húmeda, a lluvia veraniega cayendo misericordiosa para calmar las aguas de la gente del mundo. Años atrás pude ver Safety Last! (Fred Newmeyer – Sam Taylor, 1923) musicalizada en vivo por un dúo de guitarra y sintetizadores. Fue en un bar, lejos de la ventana, entre café —negro, amargo, solo— y medialunas —una de grasa, una de manteca—. No recuerdo si llovía. Pero la cosa es que Harold Lloyd corría, trepaba, se golpeaba, subía, bajaba, se sorprendía, caía, amaba, vivía y los músicos a veces se apuraban para alcanzarlo en esa vorágine sin cuidado, a veces le ofrecían un colchón mullido para amortiguar los tantos golpes del amor, y a veces, algunas pocas veces, suturaban la distancia entre pasado y presente gracias a la mágica belleza de la síncresis, truco sin engaño por el cual una caída de hace tanto suena a golpe de tambor y de platillo, hoy.

En Regen no hay Lloyds. Tampoco Keatons ni Chaplins. Hay solamente —en esa soledad que abarca universos— un poco de lluvia y una ciudad que la acuna. Lo vivo y lo inerte, lo animal y lo maquinal tienen el mismo peso: son cosas que se dejan trabajar por el clima. Por eso el acompañamiento musical es más liviano, más uniforme. Porque hay un solo gran protagonista: el llover de un cielo agrisado. Bastan un pedazo de madera hueco, cuerdas de metal afinado y un poco de electricidad para empapar el cortometraje de canción.

La melodía toma vuelo y cambia de ritmo una vez más, acompañando la pregunta tácita que se vuelca a lo largo de los quince minutos de agua: cómo reacciona la ciudad bajo la lluvia. Qué pasa con los sujetos, sus objetos y sus rutinas cuando se mojan. Qué queda por hacer cuando lo imponderable se llora a cántaros y los de a pie andan desparramados por la vía pública. Regen ofrece una respuesta a medias, porque la reacción cambia según el dónde: si afuera o adentro, si allá o acá. Y acá no hay adentros, solo afueras. Solo charco, cemento y paraguas. El adentro se resuelve fácil: una tecla presionándose detrás de otra, y otra, y otra, o una imagen sucediéndose después de otra, y otra, y otra, o una nota reproduciéndose después de otra, o una palabra siguiendo a otra, o un grano de café disolviéndose junto a otros, o una idea abrazándose con otras en el intento de hacer sentido, o todo eso junto, ambientado bajo el cortinado musical de agua que refucila del otro lado del vidrio. Un tiempo quedo. Un refugio, un descanso. Una rutina de interiores que conocemos muy bien. Regen, por el contrario, camina la calle. Se detiene solo en el afuera sin miedo a mojarse.

Cuando llueve y se está a la intemperie el tiempo se enrarece. Otro ritmo se le impone a la vida. Las gotas marcan un compás acelerado, una urgencia casi animal. Aquellos sin paraguas apuran el paso para resguardarse bajo los toldos, los balcones, apiñándose como gotitas en veredas angostas. Las cabezas gachas buscan protección en los sombreros. Los que salieron con paraguas caminan con prisa moderada, sabiéndose momentáneamente a salvo. A veces coinciden en una calle y, sin quererlo, ensayan ese plano cenital, el mismo plano cenital que se repetirá hasta el fin de los tiempos. Y los libres, los libres se entregan a la danza innata entre la piel y lo mojado, entre los zapatos rojo diablo y los charcos de engaño, hasta el agotamiento o la muerte, lo que venga primero. Son un poco Moira Shearer. Miden una, dos, tres veces la distancia entre la vereda y la calle y hacen el gran salto al vacío. Juegan a hacer equilibrio entre las piedras musgosas y el agua sucia de las bocacalles. Son un poco Debbie Reynolds. Esquivan baldosas flojas, contonean paraguas con paraguas, silban una melodía reconfortante. Son un poco Gene Kelly.

Pero acá tampoco hay libres. Hay relojes laborales y deberes hogareños. Hay que hacer, hacer, y seguir haciendo.

Alberto Giacometti, rue d’Alésia

(1961)

La lluvia fluye por el poema de cine sin resquebrajarse aunque esté compuesta de fragmentos de muchas otras lluvias de muchos otros momentos. Resiste la heterogeneidad guareciéndose bajo el mismo paraguas emparchado que le ofrece el montaje. Incluso el poema tiene forma de paraguas. La tensión se curva hacia el centro mientras pivotea en un punto climático: no llueve, comienza a llover, llueve, deja de llover, no llueve más. Se repone el ciclo atmosférico desde adentro, desde el espacio ausente que denota el mantenerse seco entre tanta humedad. Pero el paraguas también se moja. Las imperfecciones que el tiempo deposita en la materia fílmica son un poco como la lluvia. Partículas aleatorias que aparecen en el descuido y salpican la aparente pulcritud de la imagen-mundo con interrupciones punzantes. Chispean y carraspean como pequeñas brasas de polvo. Viven un infinitésimo segundo y se esfuman hacia vaya uno a saber dónde.

El cielo se tiñe de negro y el cortometraje se tiñe de cierre. Algo en la imagen desacomoda, tuerce, desplaza la quietud que acunaba el chaparrón entre sus brazos de madre. Luego de un brevísimo fundido a negro, el cielo se abre gris y afantasmado como hasta recién. Lo que sigue no es el final. Es como si comenzara un nuevo día que podría ser el mismo de antes o todos los días de lluvia sobre Ámsterdam a la vez. Y es más: parece que dejó de llover, pero lo sigue haciendo. Llueve mucho y liviano y los transeúntes lo saben porque ya no queda nadie en la calle. Alguien con paraguas, otro en bicicleta, otra dejándose mojar, alguien corriendo para escapar lo inevitable: los cuento con los dedos de una mano.

En esta lluvia nueva solo permanecen las cosas. Ya se vio qué hacen los de carne bajo la lluvia. Ahora queda ver qué cosas hacen las cosas cuando sus dueños no están. La cámara se asoma por ventanas cercanas y lejanas observando el fluir vertical de las gotas en los hogares, el desgarro diagonal de los vidrios de los transportes en movimiento. El plano detalle potencia la magnitud de las miniaturas. Ventanas de cerca, ventanas de lejos. Quietas, móviles. Tejas. Las gotas se arrastran por los tejados como ríos en miniatura y rompen como cascadas en la calle al escaparse por los desagües. Surcos transparentes, estelas de cuerpo completo de una densidad casi espesa. Otras tantas penden de los bordes de los toldos y caen redondas, faltas de fuerza. Gotas sobre los esquineros y las canaletas, sobre las calles, veredas y adoquines, en todas direcciones, quietas, mansas, enérgicas, resbalando, cayendo, repiqueteando. Gotas sobre el perrito perdido que cruza la calle. Patos en los canales. Palomas en los cordones. Gaviotas en un puente. Un vistazo a una calle concurrida: la abuela, su nieta y un cochecito. Tachos y barriles se degradan y dejan que el agua los roa con movimientos serpentinos. Autos muertos. Reflejos y sombras en todo lo que refleje y se ensombrezca. Charcos como espejos distorsivos, trémulos, arrugados hacia afuera. Luces sobre el vapor. Cáusticas irreconocibles.

La lluvia amaina, pero vive un rato más en las muchas cosas que conservan rastros de su cuerpo. Los charcos, para hacer que valga su vocación de permanencia, se alisan las arrugas y adelgazan. La melodía se espacia acompañando la distensión del aguacero. Los de barro y sangre vuelven a mirar al cielo un poco más blandos, un poco más húmedos, pero igual de vivos.

Eind. Fin.

Music by Larry Marotta.

El chaparrón se agotó. Ya está. Sobreviene el silencio y una duda: ¿ahora qué? Dejarse llevar por el viento, dejarse llover a cántaros, como rocío, lacrimoso. Sentarse a esperar, otra vez, el abrigo del sol. Adentro mío y afuera de la pantalla sigue lloviendo.

Sin darme cuenta se empieza a reproducir el siguiente video. Pareciera que ningún cielo quiere dejar de llorar. Es otra versión de Regen, musicalizada por José Pedro Pinto. Nunca la había escuchado. Es una música dolida. Parecen una guitarra y un clavecín, pero seguro sea un teclado o sintetizador. Es una versión en vivo, según deja leer el título. Es hipnótica. La lluvia nace renovada, distinta, otra. Leo los únicos dos comentarios que tiene el video. “Me parece muy lindo ver cómo nos llega de distintas formas la imagen y el símbolo del agua, somos energía dinámica”, comenta el usuario Juan Manuel Cardenas Bejarano, a lo que Pinto responde: “Es realmente encantador que un film con 90 años aún inspire sonoridades, y tan distintas.”

Pongo play y dejo que la lluvia me acompañe un rato más. Sonrío acordándome de aquél haiku de Chiyo-Jo que dice:

Bajo la lluvia

todo se vuelve

más hermoso

Amaneció, que nunca es poca cosa y menos aún cuando la noche lo cubre todo. Somos energía dinámica, y todavía queda agua en el río de la voz.

Notas:

1 “Hice todo mal”, Las Ligas Menores