A fines de los ’70, el montajista y realizador Ralph Rosenblum y el psicólogo y ensayista Robert Karen emprendieron la tarea de reconstruir la historia del montaje cinematográfico, con énfasis en el cine norteamericano. When the Shooting Stops… the Cutting Begins (Da Capo Press, 1979) es un libro de lectura amable, cargado de información valiosa, para el cual los autores contaron con relatos de primera mano de numerosos montajistas fundamentales y fundacionales. El libro funciona, también, como un gesto de reconocimiento a una profesión frecuentemente menospreciada. “The Birth of a Profession” es uno de sus capítulos centrales y, al igual que la obra en su totalidad, no contaba con traducción al español.

Traducción: Álvaro Bretal y Milagros Porta

MONTAJISTA: Técnico que ensambla copias finales de varias escenas y pistas disponibles; trabaja bajo la estricta mirada del director, excepto en películas rutinarias.

Leslie Halliwell, The Filmgoer’s Companion

“El estudio con el que me conecté”, recuerda Bill Hornbeck, uno de los montajistas más importantes de todos los tiempos, “era el Mack Sennett Keystone. Compraron propiedades de mi padre en 1912 y construyeron el estudio ahí, y un pequeño rincón al cual considerábamos nuestro hogar. Así que crecí allí, con las películas al lado, y solíamos trepar las vallas y mirarlas. Y a ellos no les importaba; yo era un joven que andaba dando vueltas, y no les generaba ningún problema. Así es como me fui interesando. Seguí preguntando por un trabajo, cualquier clase de trabajo, y ellos dijeron: bueno, cuando uses pantalones largos, te vamos a dar un trabajo.

Cuando terminé la escuela, quería hacer algo para poder entrar al estudio; no me importaba qué. Mi abuelo era el portero y prestaba atención a ver si aparecía un trabajo; apenas apareció uno me llamó. Yo tenía quince años y trabajaba en el restaurante de mi madre. Era mediodía y estaba lavando los platos, y mi madre estaba ocupadísima. Dejé el trabajo en medio del almuerzo, ¡nunca me lo perdonó!

Me subí a mi bicicleta, fui al estudio y conseguí un trabajo enrollando película en el laboratorio. Lo llamaban un ‘envolvedor de película’. Lo hice por poco tiempo. El negocio, por supuesto, se estaba expandiendo muy rápido con las comedias. Hacíamos una película por día, seis de un carrete por semana y una de dos carretes. Teníamos treinta compañías filmando, treinta directores diferentes, equipos de cámara y todo. Obviamente el equipo de cámara consistía solo en un camarógrafo —no tenía asistente, no tenía focos, no tenía taller. Cargaba su película en la mañana, transportaba la cámara, ponía la pizarra delante de todo, descargaba la cámara a la noche, llevaba el negativo al laboratorio, y la mañana siguiente descomponía la película, separando las tomas utilizables —era una entidad propia.

Este sistema de enrollado no duró mucho tiempo. Me convertí en impresor; imprimía los rushes(1); estuve en ese puesto cerca de un año. Después pasé a la sala de secado, donde hacíamos girar la película en tambores hasta que estaba seca. Todo esto ocurría en un edificio muy grande. Al principio estaba interesado en el departamento de miniaturas, los trenes pequeños y todo eso, pero pronto me fasciné por el montaje, y daba vueltas por ahí cada vez que tenía un poco de tiempo libre. Los montajistas tenían que cortar ellos mismos, entonces me ofrecían hacer el montaje gratis, diciendo que iba a aprender a ser un montajista. Terminaba trabajando por la noche en estos rollos de película, y pensé: bueno, voy a ser un montajista, no falta demasiado, y para eso tengo que cortar todos estos rollos.

Del secado pasé a la proyección. Me fascinaba ser proyeccionista, porque ahora podía mirar las películas y ver qué pasaba en las distintas etapas del montaje. Luego estalló la guerra. Yo era, por seis meses, demasiado joven para ir, pero la mayoría de los montajistas fueron reclutados, y empezaron a usar niños. Es por eso que entré a trabajar tan rápido”.

En los primeros años del estallido de la industria que describe Hornbeck, la gente llegaba al cine desde todas las profesiones imaginables —el propio Sennett había sido un calderero— y no resultaba sorprendente que un chico de diecisiete fuera promovido a montajista, con o sin guerra de por medio. La realización cinematográfica, la primera gran forma artística colaborativa, comenzó, al menos en los Estados Unidos, de forma tan democrática como una fiebre del oro.

El ritmo de la industria aumentó la necesidad de los directores de tener colaboradores. Comenzó con los camarógrafos: Billy Bitzer y Edouard Tissé, los ingeniosos artesanos que desarrollaron extensas asociaciones con [D. W.] Griffith y [Sergei M.] Eisenstein, son dos ejemplos tempranos importantes. Pero, a medida que creció la industria, también creció la cantidad de colaboradores de quienes los directores dependían forzosamente. Para la década del veinte, los guionistas ya estaban haciendo incursiones significativas en el cine. En algunos estudios, los guionistas producían una “continuidad”, o guion técnico, que desarrollaba la película plano a plano por adelantado; a medida que esta práctica perduró, el director fue cayendo a un segundo lugar en la estructura de los estudios. Pasado por alto durante mucho tiempo en medio del crecimiento alborotado y la cada vez más larga lista de créditos, el montajista pasó de ser un mero empalmador a alguien que contribuía significativamente a darle forma final a la película.

Kevin Brownlow, un productor-director británico y autor de The Parade’s Gone By, un reporte notable y afectuoso del período silente, es uno de los pocos historiadores de cine que tomó nota del nacimiento de la profesión de montajista. Entre los montajistas tempranos que entrevistó se encuentra Clarence Brown, quien empezó su carrera en Fort Lee, Nueva Jersey, como asistente del popular director Maurice Tourneur, y rápidamente pasó a dirigir sus propios films con estrellas como Rudolph Valentino y Greta Garbo (cuya carrera lanzó). “Creo que fui el primer montajista de Tourneur”, dice Clarence Brown. “En aquellos días —mil novecientos quince— las únicas dos personas que sabían algo sobre la película eran el director y el camarógrafo, así que tenían que montarla entre ellos. Solía observar este proceso con interés. Una vez vi a Tourneur con veinte trozos de película en la boca. Se me metió en la cabeza que yo podía hacerlo. En un mes estaba montando sus películas y escribiendo sus títulos, liberándolo de esas actividades por completo”.

En una carta a Brownlow, Dorothy Arzner, quien pasó de tipear guiones a montar y luego se volvería famosa como una de las primeras directoras mujeres, recuerda su también informal introducción al oficio, que en aquella época (1919) se estaba asentando como una especialización reconocida: “Una montajista, Nan Heron, me ayudó mucho. Estaba montando una película de Donald Crisp, Too Much Johnson; la miraba trabajar en un rollo y ella me dejaba hacer el segundo, mientras ella observaba y guiaba cada corte. El domingo fui al estudio y monté el siguiente rollo. El lunes se lo conté, lo miró y lo aprobó. Terminé la película bajo su guía. Después me recomendó que siguiera con los guiones y montara la siguiente película de Donald Crisp”.

Desde el comienzo, las características de la profesión de montajista cambiaban marcadamente de set a set y de estudio a estudio. Margaret Booth, quien comenzó en los tempranos veinte una carrera de montajista que duraría medio siglo, decía que Clarence Brown era la clase de director que le dejaba al montajista realizar su trabajo sin interferencia. “Yo monté varias de sus películas y nunca lo vi en la sala de montaje”. De hecho, en gran parte de la industria se estaba desarrollando un procedimiento común donde el montajista editaba por sí solo una porción del film, la proyectaba para el director, y luego realizaba modificaciones a partir de su crítica.

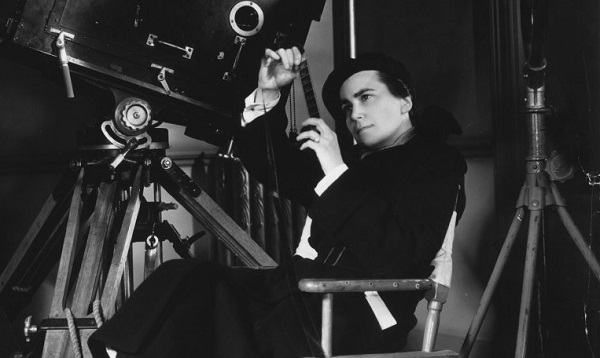

Así y todo, un número considerable de directores guardaban celosamente la prerrogativa editorial, a veces con resultados admirables. Continuando la tradición de Griffith, cineastas como [Charles] Chaplin, Abel Gance, Harold Lloyd y Buster Keaton eran con frecuencia los auténticos montajistas de sus películas. A partir de los relatos de Keaton, podemos decir que su montajista realizaba la tarea que hoy tendría el asistente de montaje:

“J. Sherman Kell era mi montajista”, le dijo a Brownlow. “Lo llamábamos Padre Sherman. Parecía un cura. Cortaba la película y la colocaba en los estantes. Yo le decía, ‘Dame ese largo plano del salón de baile’. Lo sacaba. ‘Ahora dame el primer plano del mayordomo anunciando la llegada de su señor’. A medida que lo cortaba, él lo iba empalmando. Armaba el rollo a la misma velocidad que se lo alcanzaba”.

En los grandes estudios las responsabilidades del hombre con las tijeras eran cada vez mayores. Realizaba, junto a quien escribía los títulos, los arreglos finales de la mayoría de las películas, y, cuando una película no funcionaba, ambos solían modificar su concepto íntegramente, al alterar algunas escenas o modificar los sentidos pretendidos al cambiar algunas de las palabras de los actores en los intertítulos. En Keystone, donde Bill Hornbeck surgió en 1921 como supervisor de montaje, el director prácticamente no tenía control sobre su trabajo una vez que pasaba a la etapa de montaje. Como dice Hornbeck: “Estaba demasiado ocupado trabajando en su siguiente película. En aquellos primeros días cada película tenía su propio montajista. Él solía trabajar con el director, si podía, y conseguir una versión realmente buena. Cada miércoles, yo tomaba el control y hacía el corte final reduciéndolo a los mejores momentos, junto a Sennett. Pero teníamos que entregar una película todos los sábados, más allá de lo que ocurriera. En sus últimos tramos, el montajista era el dueño de la película —y, si esa película no se terminaba a tiempo, la siguiente semana no nos pagaban.

Muchas veces nos forzaban a hacer grandes cambios, alterar los significados y cosas así. Me acuerdo de uno en particular. Eddie Cline había hecho una película, y era excesivamente dramática, exagerada —terminó siendo una pavada— así que no íbamos a enviarla. Pero Pathé estaba estrenando nuestras películas, y al final, para terminar nuestro contacto con ellos, teníamos que deshacernos de esta. Así que decidimos convertirla en una farsa. La llamamos The Gosh-Darned Mortgage, le pusimos los títulos más alocados, y la convertimos en una broma de comienzo a fin. Pensamos, ‘bueno, nunca vamos a conseguir otro contrato con Pathé después de esta porquería’. ¡Pero cuando llegó a Nueva York les encantó!”.

La sala de montaje en los veinte todavía era un sitio primitivo. Los montajistas cortaban a mano y probaban el ritmo de una secuencia editada pasándola entre sus dedos a medida que la miraban. Muchos estaban tan comprometidos con este proceso arcaico que no querían usar las Moviolas cuando fueron introducidas hacia mitad de la década. Solamente las películas habladas y los requerimientos de sincronización terminarían definitivamente con este arte manual.

Una de las estrellas del período silente, Bebe Daniels, quien había empezado a actuar de muy pequeña, en 1908, y disfrutaba de gran éxito tanto en comedias como en musicales, se había hecho amiga de Dorothy Arzner en Paramount a mediados de los veinte. Para Brownlow, sus impresiones de Arzner cortando capturaban el sabor de la época:

Un día Dorothy Arzner se acercó y me dijo, “Bebe, podrías haber mejorado mucho esta escena”. Empezó a explicarme, pero yo no entendía. “Vení alguna noche a la sala de montaje y te voy a mostrar qué quiero decir”. Entonces subí con ella, y quedé fascinada. Me enseñó más sobre la escritura para películas de lo que me podría haber enseñado cualquier otra cosa.

Dorothy solía sostener la película contra la luz y cortarla a mano. Recuerdo mi primera lección; ella sostuvo la película y dijo, “Mirá, esto está muerto desde acá hasta allá; vamos a poner este primer plano acá, así llegamos hasta allá. Acá no necesitamos esto; esperá un minuto, podemos ponernos acá…”.

De a poco empecé a entender, y aprendí a cortar yo misma. Solíamos marcar el cuadro con un lápiz de goma, raspar la emulsión con una navaja, aplicar el pegamento, después poner la otra pieza de película encima y presionar fuerte. Después revisábamos nuestros rodillos dentados, y examinábamos el corte bajo la lupa. Dorothy solía cortar esas películas mientras las íbamos haciendo, y era muy útil ver los rushes a la mañana siguiente. Podíamos mantener el ritmo. Podríamos haber reducido la velocidad a medida que avanzábamos, pero ver los rushes nos mantenía a la velocidad correcta.

Todas las noches subía y trabajaba con Dorothy hasta las siete u ocho. Después me volvía a casa con las uñas llenas de pegamento.

Dice Arzner, sobre la misma época: “Yo cortaba muy rápido. Cortaba algo así como veintidós películas por año en Realart, una subsidiaria de Paramount. (…) También supervisaba el corte de negativo y le enseñaba a las chicas que cortaban negativo y empalmaban película a mano. Puse en funcionamiento el sistema de archivado de película y supervisaba el trabajo artístico de los títulos. Trabajaba casi todo el día y la noche, y me encantaba”.

Ya sea hecha por el mismo montajista o por un asistente de empalme, el corte de negativo era el aspecto más tedioso del trabajo. Consistía, simplemente, en hacer un duplicado del corte final a partir de toda la película negativa que se había apilado desde los primeros días de filmación. Era un proceso crucial, ya que todas las copias subsiguientes se iban a realizar a partir de este negativo. Pero encontrar el negativo que coincidiera con cada pequeño plano del positivo original era más complicado de lo que uno podría imaginarse. No había números guía o “clave”, como hay hoy, y no siempre era fácil ver las diferencias entre varias tomas de la misma escena. “En los viejos tiempos cortábamos el negativo a ojo”, recuerda Margaret Booth, quien cortó su primera película en 1924 y la última en 1976 (Murder by Death), y en el medio trabajó como jefa de montajistas en MGM durante treinta años. “Teníamos que hacer coincidir la acción. A veces había una pequeña marca en el negativo y sabías que era el correcto. Pero era un trabajo muy tedioso. En Orphans of the Storm había miles de primeros planos de Lillian Gish, y eran muy parecidos entre sí, así que todos nos ayudábamos mutuamente”.

Mientras tanto, la expansión de la industria le presentó al montajista desafíos nuevos e inesperados. Resultaba que muchas películas debían ser cortadas de distinta manera según dónde se proyectaran —dicha variación dependía, no solo de lo que la gente estaba dispuesta a tolerar, sino también de qué eran capaces de entender. El veloz desarrollo de la gramática cinematográfica, que podía impulsar actores de una escena a la otra sin transición, aún estaba lejos de ser comprendida por los nuevos espectadores, sobre todo en zonas donde el cine todavía era una novedad. Los montajistas tenían que hacer versiones acordes a sus habilidades perceptuales, además de a sus gustos.

Con la llegada de los programas dobles, al montajista se le presentó otra tarea inesperada. Para incluir una segunda película que fuera ligeramente más corta que la principal, a los estrenos del año anterior tenían que cortarles quince o veinte minutos para volverlos adecuados como segunda película del programa.

Los servicios especiales del montajista a la industria no terminaban acá. A fines de los veinte los ejecutivos de los estudios solían apoyarse en él cuando una pelea con el director por la duración, el punto de vista o el enfoque artístico de una película en particular había llegado a un punto muerto. En ciertos casos famosos, a algunos directores desafortunados les sacaban las películas y se las entregaban al montajista para que las rehiciera. Esto a veces causaba un gran escándalo, como cuando Greed, de Erich von Stroheim, inicialmente una película de cuarenta y dos rollos, fue cortada a diez por un montajista del estudio. Estas batallas alrededor del corte final eran solo el inicio de una batalla entre directores y productores que aún continúa de formas diversas —la exclusión de la directora Elaine May de la producción de A New Leaf para enviarla a la sala de montaje de Frederic Steinkamp es un ejemplo reciente, que terminó en los tribunales. Estas circunstancias tan densas y amargas representan algunas de las pocas ocasiones en que un montajista tiene que cargar con la responsabilidad casi total de completar una película. Incluso en estos casos, continúa siendo un desconocido.

A medida que el montaje fue volviéndose más complejo y refinado, con mecánicas cada vez más difíciles de dominar, muchos directores le tomaron aprensión a la sala de montaje, y algunos ni siquiera se aventuraron a visitarla en absoluto. Para principios de los veinte la industria ya tenía sus montajistas de confianza, que disponían de salarios más altos y eran llamados para montar los largometrajes principales. Estos hombres y mujeres trabajaban como autónomos, igual que casi todos los mejores montajistas de hoy en día. En los estudios, a su vez, los montajistas principales muchas veces tenían un mejor vínculo con el productor que el conseguido por el propio director, y usaban esa ventaja para obtener lo que necesitaban en cuanto a tomas adicionales o para asegurarse de que prevaleciera su punto de vista en relación a un corte en disputa. En algunos casos, la relación entre el productor y su montajista favorito se institucionalizó y extendió durante décadas. En fecha tan reciente como 1968, el director Sidney Lumet se quejó con un grupo de jóvenes realizadores: “Cuando termino un film para la Metro, necesito que corra sangre para protegerlo de una señorita llamada Margaret Booth, a quien, estoy seguro, ninguno de ustedes conoce. Fue la montajista de Irving Thalberg, y hasta el día de hoy chequea cada movimiento realizado para Metro-Goldwyn-Mayer y puede frenarte en cualquier momento, cancelar tu mezcla y volver a montarla por sí misma. Ella domina tu negativo”.

Otro destacado de los estudios fue Daniel Mandell, seducido por el montaje en 1920 tras sufrir una herida de guerra que terminó con su carrera como acróbata. Mandell, quien eventualmente pasó veinticuatro años como montajista para Sam Goldwyn y ganó tres Premios de la Academia —por The Pride of the Yankees (Sam Wood, 1942), The Best Years of Our Lives (William Wyler, 1946) y The Apartment (Billy Wilder, 1960)—, así como dos nominaciones, estaba acostumbrado a entrar y salir del set, más que nada cuando el director ya había tenido su oportunidad con el primer corte (o corte del director): “Con algunos directores yo escuchaba muy respetuosamente las sugerencias que pudieran tener y, si las creía dignas de atención, las seguía. De lo contrario, las ignoraba y tomaba la iniciativa”.

“¿Alguna vez te quedaste atrapado en una situación donde no tenías suficiente cantidad de película para trabajar?”, le preguntamos. “No, no”, dijo, “porque si creía que iba a necesitar algo diferente, me metía en el set y le decía al director que lo rodara. Había un director, Henry Hathaway —hice una cosa con él llamada The Real Glory—, y cada vez que visitaba el set para pedirle que filmara algo, teníamos toda una discusión. Pero al día siguiente estaba ahí, en los rushes. Yo no dudaba en hacer estos pedidos porque siempre tenía buenos motivos. Si Goldwyn me pedía volver a la tarea, yo le decía qué carajo, lo necesito, y de todos modos vos no querés arriesgarte a tener que hacer tomas nuevas, ¿o sí?”. Mandell, por supuesto, sabía que no hay nada que un productor odie más que los gastos de contactar de nuevo un grupo disperso de actores para hacer tomas nuevas.

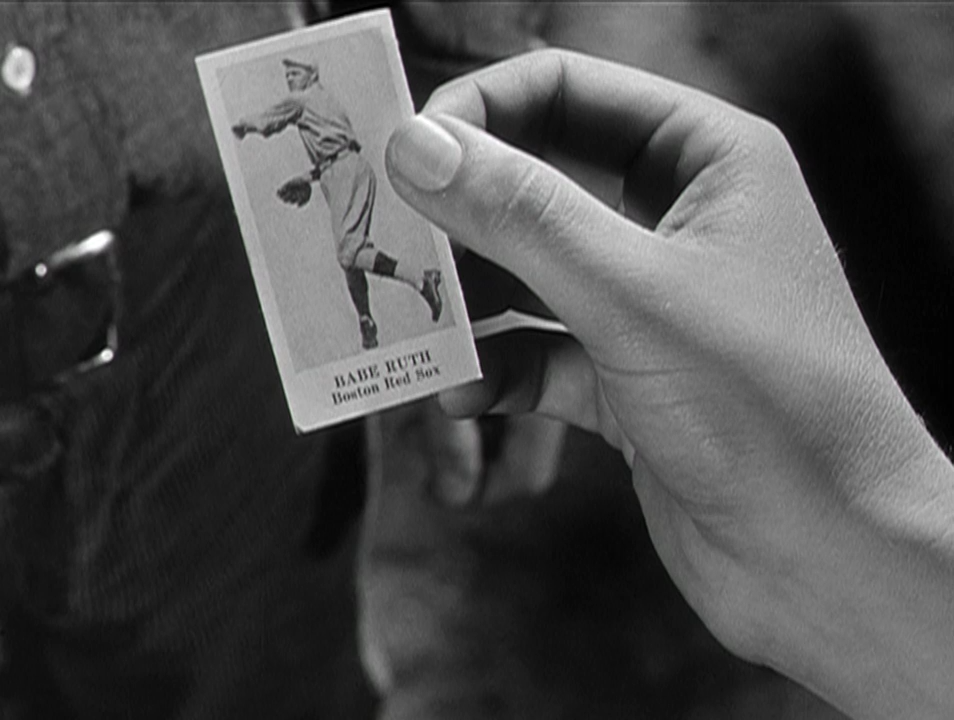

Una de las batallas favoritas de Mandell estalló en 1942 durante el rodaje de The Pride of the Yankees, la historia de la estrella de béisbol Lou Gehrig. El director, Sam Wood, basó gran parte del film en la famosa celebración de despedida para un Gehrig en situación crítica de salud, un evento de alto voltaje emocional donde Gehrig y su compañero Babe Ruth se abrazaron y lloraron; una escena que había sido vista en televisión por millones de personas. “El director trató de embellecerlo más de lo necesario”, dice Mandell. “Digo, teníamos los noticieros. Revisé todos los noticieros que pude conseguir y los estudié, y descarté toda la basura que él agregaba, lo que lo hizo enojar bastante, pero no me importó. Pensé, ¿cómo carajo se podría hacer una escena como esta todavía más dramática? Así que seguí los noticieros, eso es todo. Él quería volver a la versión anterior, pero yo recurrí a Goldwyn y gané”.

Cuando Wood dejó la MGM para empezar a trabajar en su próxima película, For Whom the Bell Tolls, el montajista de su último largo todavía lo acechaba. Mandell había descubierto que Wood no le había dejado suficiente material para crear una secuencia de apertura imponente. “Le llevé el material a Goldwyn y le mostré lo que él había hecho, y le dije, ¿cómo carajo voy a hacer un montaje del tipo aprendiendo a ser un gran jugador de béisbol con esto?”. Enterado de la queja de Mandell, Wood protestó: Gary Cooper, quien interpretó a Gehrig en la película, era diestro, mientras que el propio Gehrig había sido zurdo. Era evidente que Wood estaba limitado en los planos que podía hacer de Cooper jugando a la pelota. Pero Mandell salió con una solución de montajista. “Es fácil. Todo lo que necesitás es poner las letras de su remera al revés, mostrarlo jugar con la diestra, correr a la tercera base en vez de a la primera, hacer todo en reversa, y lo giramos… Uf, conseguimos toda clase de cortes para esa escena”, se ríe Mandell. “Un jugador de béisbol corriendo y deslizándose en una base, y corte a Cooper levantándose. Hay un montón de cosas. Mucho para decir”.

La posición privilegiada de Mandell dependía, claro está, de su relación con Sam Goldwyn, uno de los capos de la industria. El hecho de que su dependencia era mutua se puede ilustrar de forma divertida con un chiste memorable. El incidente ocurrió durante la realización de The Best Years of Our Lives, que arrasó con varios premios de la Academia en 1946.

“Freddie March acaba de volver de la guerra”, dice Mandell, recapitulando el film, “y quiere volver a su trabajo. El gerente del banco estaba diciendo, ‘vos sabés que las cosas no se ven muy bien en el panorama del negocio’. Ahora bien, me pareció que iba a ser muy divertido hacerlo decir, ‘el panorama no es muy bueno en el negocio de las películas’. Así que troqué las palabras y corrí a buscar a Goldwyn para ver su reacción, y si lo captaba. Lo captó sin problemas y dijo, ‘¿¡dónde carajo estamos, en el negocio bancario o el cinematográfico!?’. Le dije, ‘bueno, ese fue su único error, pero por fuera de eso la toma fue muy buena. Yo puedo arreglarlo fácilmente’. Así que me dice, ‘¿estás seguro?’, y le digo, ‘¡sin lugar a dudas!’”.

La posición de Mandell era, claro, una rareza.Se esperaba que la mayoría de los montajistas jugaran un rol pasivo, fueran de estudio o autónomos, tuvieran una gran responsabilidad o muy poca. Y aunque tuvieran una imaginación y un talento limitados y solo hicieran lo que se les pedía o fueran verdaderos genios del detrás de escena que añadían brillo y fluidez a cualquier cosa que tocaran, todos los montajistas eran tratados como técnicos. Ni siquiera los gigantes como Mandell, Hornbeck y Booth consiguieron un reconocimiento mínimamente cercano al tamaño de sus contribuciones.

En muchos aspectos, la realización cinematográfica estaba siguiendo el antiguo dictamen de todos los proyectos colectivos: que los generales son recordados, pero no los tenientes. Aun así, a medida que la industria se desarrollaba en los veinte y los treinta, el eclipse de la figura del montajista fue más allá de la tradicional celebración de los jefes. Incluso los aficionados al cine, orgullosos de su apreciación de la “suave fotografía” de un camarógrafo, la “partitura conmovedora” de un compositor o el “brillante” guion de un escritor, guardaban silencio sobre el tema del montaje.

¿A qué se debía la oscuridad que envolvía al montajista? Un factor importante era el modo en que su trabajo tendía a solaparse con el del director. Mientras que en algunos estudios podía tener que complacer al productor o a la estrella, con el paso de los años, en especial en películas importantes, el alcance de su aporte pasó a depender, sobre todo, de qué tanto lo respetaba y alentaba el director. Fue así como terminó sucediendo que, fuera de estos dos personajes, casi nadie sabía con exactitud cuál era su contribución.

Por otra parte, la misma naturaleza del proceso tendía a esconder el talento. No solo era imposible asignarle a alguien el crédito por un trabajo magistral de montaje, sino que la mayoría de los espectadores, incluyendo aficionados, no tenían manera de detectarlo. El propósito del montaje era cubrir sus huellas.

Era una profesión curiosa, poco definida. Cualquier montajista ingenioso, convencido de su propia visión, descubría que gran parte de su carrera consistía en una lucha tácita y sutil para tomarse más libertades creativas de las que le eran ofrecidas. Si podía moverse con cuidado, sin ofender a nadie, tal vez incluso sugiriendo que sus innovaciones habían sido, todo este tiempo, un deseo implícito del director, su reputación podía sobrevivir, y podía ser contratado para montar otro film. Otros montajistas aprendieron a jugar el rol del mecánico, a veces hasta el extremo de una exasperante negación a presentar cualquier forma de iniciativa.

Bajo estas circunstancias vacilantes, ¿quién podría culpar a un director por pensar —la pregunta seguro se cruzó por algunas mentes— que reconocer el trabajo de un montajista podría levantar especulaciones que socavarían su propio prestigio? Una cosa era reconocer el aporte de un jefe de decorados, una diseñadora de vestuario, o incluso una camarógrafa —por muy doloroso que fuera—, pero reconocer al montajista calaba demasiado cerca del corazón de la propia importancia del director.

Inevitablemente, la taquigrafía que surgió en la sala de montaje reflejaba la naturaleza ambigua del trabajo. “¡Llená los huecos!” se convirtió en la orden principal con que los montajistas tenían que arreglarse. Un comando que sonaba a “corregime la gramática cuando tipees la carta” apenas admitía la magnitud de lo que se estaba pidiendo. Incluso hoy en día uno puede escuchar a un director decirle a otro “¿a quién estás usando?”, como forma de preguntar el nombre de su montajista actual. El lenguaje revela la inclinación a ver al montajista como auxiliar técnico.

El director y el montajista conformaban una pareja extraña, y gracias a todas las ambigüedades que acarreaba, junto con la reticencia natural por parte de todos a cambiar el curso de las cosas, incluso si implicaba explotación y una merma en la dignidad del montajista, emergió un consenso mudo para mantener el aporte del montajista bajo el nombre de ajustes técnicos. Todo esto fue, por supuesto, desmentido por el gran cuidado que los directores, cuando podían elegir, empezaron a ejercer cuando elegían sus montajistas. Se evaluaban con cuidado sus trabajos anteriores, así como su temperamento. Porque, como notaría más tarde el montajista-devenido-director Robert Wise, la colaboración con el montajista es el matrimonio más largo de un director.

En los años treinta, a medida que empezaron a aparecer las historias del cine, la importancia del montaje en la producción cinematográfica fue gradualmente reconocida. En The Rise of the American Film (1939), Lewis Jacobs escribió que el énfasis ruso en el montaje “se acercaba más a la esencia del arte cinematográfico” que “el énfasis alemán en el ojo de la cámara y su movilidad”, que veía como una “herramienta subordinada al proceso de montaje”. De todas formas, ni un solo montajista es mencionado en el libro de Jacobs, y lo mismo ocurre a día de hoy con cualquier investigación notable sobre cine. Libros de referencia como The Filmgoer’s Companion (1974), de Leslie Halliwell, pueden incluir cientos de pasajes sobre productores, músicos, guionistas, camarógrafos, directores, estrellas, thrillers de clase B largamente olvidados y actores de personajes secundarios, pero ni un solo montajista. En novecientas páginas, el único comentario de Halliwell sobre montaje y montajistas es la definición citada al principio de este capítulo.

Excluidas de tareas de prestigio, un gran número de mujeres capaces y talentosas dejaron sus trabajos como cortadoras de negativo, script keepers y mecanógrafas para mudarse, durante la década del veinte, al montaje. Entrenadas desde la niñez para pensarse como asistentes más que como creadoras, encontraron en el montaje un resguardo para su genialidad —y los directores encontraron en ellas la combinación perfecta de habilidad y sumisión. A día de hoy, si bien el porcentaje de montajistas mujeres disminuyó, siguen siendo mucho más numerosas que las directoras mujeres. En efecto, Verna Fields (American Graffiti, The Sugarland Express, Jaws) y Dede Allen (Bonnie and Clyde, Dog Day Afternoon, Serpico) son las únicas montajistas cuyos nombres han sido conocidos en absoluto por el público general.

Los hombres atraídos por el montaje como carrera de por vida (más que como trampolín hacia la dirección) eran, naturalmente, de ambiciones modestas y tenues deseos de reconocimiento. Mientras que los camarógrafos organizaron la Sociedad Americana de Directores de Fotografía en 1918, los Editores de Cine de Estados Unidos (ACE)(2) no se organizaron hasta 1950. “Eran un grupo callado”, recuerda Bill Hornbeck, él mismo un hombre de mucha modestia, “y no les preocupaba el prestigio. Seguro ni siquiera tenían el sentido común suficiente como para saber lo importantes que eran”.

La humildad parecía integrarse con naturalidad en la descripción del trabajo. Cuando los Oscars para mejor montaje aparecieron en los treinta, una docena aproximada de montajistas —dispuestos, al parecer, a evitar que los galardones le suban los humos a nadie— decidieron casualmente al ganador en un almuerzo anual. “No le dimos tanta importancia como se le da hoy”, dice Hornbeck, quien solía sentarse en el comité. “Recuerdo que un compañero estaba en el hospital, y nos pareció que sería un lindo gesto darle un premio. Ganó el Oscar de ese año”.

Como la mayoría de los montajistas, Hornbeck detesta quejarse sobre el estado nebuloso del oficio del montaje durante el primer siglo del cine. Hornbeck, una leyenda en la industria por su increíble trabajo en Shane, A Place in the Sun (Premio de la Academia) y Giant, no parece afectado por su anonimato frente al público general.

Entrevistador: “¿Cómo te hace sentir el hecho de que, considerando el aporte creativo que realiza el montajista en un film, su trabajo apenas es reconocido?”.

Hornbeck: “Eh, no sé. Es verdad que reciben muy poco reconocimiento para la cantidad de tiempo y esfuerzo y valor que le dan a una película. Siempre fue así”.

Entrevistador: “¿Y eso nunca te causó resentimiento?”

Hornbeck: “No, no, yo nunca me creí el único engranaje. Lo mismo le pasa a montones en la industria”.

Así, por motivos interconectados, las primeras generaciones de montajistas han sido olvidadas. Por supuesto, en parte son culpables de su destino; muchos de ellos eligieron la profesión porque les permitía, justamente, disponer de su mirada e imaginación sin arriesgar su autoestima. Esgrimir el poder de la creación sin tener la máxima autoridad o responsabilidad era una fórmula perfecta para personalidades cautas.

Los primeros montajistas nunca protestaron ni se organizaron ni se promocionaron. Podían estar charlando y quejarse de que tal director no sabe lo que quiere, que tal otro nunca filma material suficiente o que tal filma demasiado, pero algo elemental dentro de ellos reforzaba el vasallaje más acentuado de la realización cinematográfica. “Nunca me creí el único engranaje”, explica Bill Hornbeck, total pionero del cine, cuyo trabajo en Inglaterra durante los años treinta ha sido responsable de una mejora significativa en la calidad del cine inglés, quien editó la famosa serie de Frank Capra, Why We Fight, sobre la Segunda Guerra Mundial, y quien más tarde montaría algunas de las mejores películas de posguerra. “¿Cómo llegaron a mí?”, pregunta el tres veces ganador del Oscar Daniel Mandell, un hombre que podía traer a la vida una escena de tribunal chata como la de Witness for the Prosecution, y quien se retiró en 1966 tras realizar proezas parecidas con otros sesenta y ocho largometrajes.

Sin lugar a dudas, se trataba de una profesión que exigía cada centavo de tu ingenio y destreza pero ahorrándote, eso sí, el rigor de los reflectores. Para algunas personas esto era un compromiso cómodo; para otras, como fui descubriendo por mi propia experiencia, era uno doloroso.

Notas:

1 Los rushes son el conjunto de tomas filmadas durante una jornada de rodaje. Si bien la traducción más adecuada es “copión”, al tratarse de un término en desuso optamos por mantener el original en inglés. [N. de los T.]

2 Si bien optamos por traducir a lo largo de todo el texto “editor” como “montajista”, en este caso mantuvimos el término “editores”, ya que la agrupación Editores de Cine de Estados Unidos es conocida internacionalmente bajo ese nombre. [N. de los T.]