Durante los meses de febrero y marzo de 2022 participamos del curso “Una aproximación al cine asiático” dictado por Sebastián Santillán en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El curso consistió en cinco clases asincrónicas vía Google Classroom, donde la primera tuvo carácter introductorio y las demás estuvieron dedicadas a ciertas regiones o naciones: Taiwán, Hong Kong, China y Corea del Sur.

Comenzamos viendo Spring in a Small Town (Mu Fei, 1948). Visitamos Taiwán de la mano de Taipei Story (Edward Yang, 1985) y Millennium Mambo (Hou Hsiao-hsien, 2001). Nos enamoramos de Hong Kong en Con ánimo de amar (Wong Kar-wai, 2000) y cruzamos a China con Lejos de ella (Jia Zhangke, 2015). Concluimos el viaje en Corea del Sur con En la playa, sola de noche (Hong Sang-soo, 2017) y La cámara de Claire (Hong Sang-soo, 2017).

El mediodía en que terminamos de ver Taipei Story y Millenium Mambo salimos a caminar por Villa Crespo. Anduvimos sin rumbo un buen rato pensando en oriente. A medida que avanzábamos, las fachadas de los edificios parecían mezclarse entre sí, creando una maraña de formas y colores bajo el sol de un verano agonizante. Alejándonos del centro encontramos un restaurante de comida china a punto de cerrar. Con hambre y con ánimo de discutir sobre las películas entramos a comer. No había nadie más que la dueña, su hija discapacitada, un mozo, un cocinero y una familia de comensales. Nuestra visita se dio justo en una etapa de transición. Antes, las paredes eran rosas y los manteles blancos. Después, quien figuraría como dueña de la cuenta de pago no sería la misma persona. Pero eso lo sabríamos más adelante.

Lo que sigue es el contraplano narrado de aquella experiencia.

Plano-contraplano significa: vemos la imagen de una cosa y luego la imagen de lo que está enfrente.

Harun Farocki, Desconfiar de las imágenes

Acá, sentados frente a frente, todo es una película. O dos, o tres, o cuatro. Quién sabe. Vos me contás lo que pasa a mis espaldas: un recepcionista dormitando en el mostrador, una luz de película que baja por la claraboya de la cocina y un cocinero salteando verduras entre pitadas de cigarrillo. Mi encuadre es otro. Atrás tuyo las puertas permanecen cerradas; pronto comenzará el horario de la siesta y el restaurante volverá a abrir recién entrada la noche. Algunos helechos miran al exterior y le dan un poco de color al ambiente. Excepto la entrada, que es de vidrio, todas las paredes son de ladrillo y cemento y están pintadas de un blanco envejecido, gastado y sin lustre. Hay hollín de inviernos pasados encima de la estufa y manchas de humedad alrededor del matafuego. Una de las paredes cobija naturalezas bastante muertas. En los confines de un marco reposan flores anaranjadas y rojas de tinta china y acuarelas; flores de un fuego lánguido y débil que resiste sin saber cómo. Junto a ellas, en otra sábana de papel, unos cuantos caballos de tinta galopan sin rumbo. Hay otro cuadro que no es una naturaleza muerta, sino más bien su reverso lingüístico y vivo: sinogramas de una prolijidad emperadora que no sabría decirte qué significan.

Más atrás tuyo, en segundo plano, hay una familia de cinco integrantes. Vos no los ves, tampoco sé si los viste cuando entramos, pero están sentados en una de esas mesas pensadas para mucha gente y mucha comida; esas mesas redondas que vimos en tantas películas orientales y que no hace falta describir. La nuestra, en cambio, es una mesa regular, cuadrada y metálica, como de McDonald’s. Sé que a vos también te hubiese gustado sentarte en una de las otras, pero somos solo una pareja occidental que, a lo sumo, pedirá un plato de fideos y poco más. No me quejo, porque mientras hablamos me acuerdo de lo fácil que era sentirse triste y solo y vaciar, en bares de mala muerte, una botella de cerveza tras otra como aquel Tony Leung de Happy Together. No me quejo, porque ahora, después de tanto, me siento el Tony Leung de Con ánimo de amar almorzando con su Maggie Cheung. Este es nuestro lugarcito para ser felices juntos. Te pido alcohol en gel —perdón las mañas— y el ambiente se llena de limón.

El mozo, un joven sosegado y correcto, trae el menú. Nos abalanzamos para leerlo. No es nada especial —un par de hojas dentro de folios y una cubierta plástica transparente—, pero lo devoramos de pe a pa con la curiosidad de quien encuentra lo que estaba buscando. Vemos patos, chanchos y pescados en imágenes que te dan impresión; saboreamos las bondades del tofu frito y el picor lacrimoso de las salsas sin nombre; nos decidimos, casi sin dudarlo, por un menú vegetariano: un plato de chawmien de verduras —fideos salteados con cebolla, zanahoria, zapallitos y brotes de soja—, uno de chawmifen de verduras —fideos de arroz, mismas verduras— y una botella de agua mineral.

Después de dejar la comanda el mozo sale a la vereda a fumar un cigarrillo. Vos ya no lo ves, pero yo tengo una posición privilegiada para observar cómo se desarrolla esa situación en tercer plano. De espaldas al local, apoyado en la puerta de vidrio, el mozo tantea los bolsillos y rescata una caja machucada y un encendedor. Saca un pucho, lo prende, chupa una, dos pitadas y exhala el humo seco con lentitud. Lo demora, lo hace durar, juguetea con el tiempo como si supiese qué nervios tocar para transformar un mal hábito en un evento único; envuelve el tabaco y su tracción acuosa en un tiempo demasiado oriental que urge filmar hasta que la ceniza se termine. Acá no hay luces de neón que resalten la noche. Esto, bajo un sol tremendo, es el día. Y durante el día la ciudad tampoco duerme. Ahí parado, existiendo entre el humo, el mozo fuma y yo lo nombro: Lung, como el personaje de Hou Hsiao-hsien en Taipei Story; Lung, como un pulmón inglés.

Un colega se le acerca con un paquete bajo el brazo. Le da charla. Se dicen cosas que no escucho y que, de todas formas, tampoco hubiese entendido; acaso vos y yo seamos los únicos privados del mandarín en el lugar. La gran muralla lingüística se ve desde el espacio. Pienso en las charlas de trabajo entre NJ (Wu Nien-jen) y el Sr. Ota (Issey Ogata) en Yi Yi (Edward Yang, 2000). Pienso en ese inglés suave, trastabillado, de extranjero; en ese intento por sortear la incomprensión entre el chino y el japonés adoptando un camino alternativo. El muchacho del paquete sigue su camino mientras el mozo apaga el cigarrillo con la suela. Entra, cerrando la puerta con suavidad, y se pierde en la parte de atrás del local. Vos me dirás si hizo algo más antes de desaparecer, pero contame después, porque ahora el punto de interés cambió de foco y ya no está en él sino en la idea de una ciudad.

Plano general largo. La calle, vacía y asoleada por el silencio cristalino del domingo, se fragmenta en cuadros dispares ahí donde la fachada de vidrio se encuentra con los barrotes de metal que la sostienen. El asfalto gris y resquebrajado controla el flujo de autos a fuerza de pozos y desniveles. Los edificios de enfrente apenas dejan ver el brillo que supieron tener hace tiempo. Pienso en Edward Yang. Pienso en las repeticiones y paralelismos en su obra; en cómo trabaja la arquitectura para someterla a un proceso de caracterización similar al de los personajes que se guarecen en sus entrañas. Pienso en una escena de Taipei Story. Pienso y traigo a un primer plano de la memoria esas fotos fijas, húmedas y agrietadas que fluctúan en el recuerdo, ese espectro desfasado de la realidad donde todo se parece.

La escena es así: el Sr. Ke (Ko I-chen) y Chin (Tsai Chin) caminan por los pasillos deshabitados de un edificio en construcción. Deteniéndose a la par de uno de los ventanales, observan cómo el movimiento diurno de la capital taiwanesa se prolonga en el día que asoma. Él, arquitecto, dice mientras observa el resultado de su creación: “Mirá esos edificios. Cada vez me resulta más difícil distinguir cuáles diseñé y cuáles no. Son todos iguales. Si yo tuve que ver o no, cada vez parece menos importante”. Ella no responde. Deja que la cámara tome su punto de vista para arriesgar un paneo sobre la ciudad que va igualando, una a una, las torres de cemento que se abren paso entre la tradición.

En la Taipei de Taipei Story —y, por referencialidad historiográfica o refracción cinematográfica, en la Taipei de los años 80— las cosas están cambiando. Taiwán se abre al mundo con políticas pro-globalización y se agencia un lugar dentro de los cuatro Tigres Asiáticos; se industrializa, crece a una velocidad ingobernable y el milagro taiwanés firma casi todo lo que toca con tres palabras que concentran la marca del progreso: Made in Taiwan.

En este contexto de reinvención de un país, Edward Yang se convierte, como alguna vez dijo Olivier Assayas, en el cronista de su época. La ciudad tiene una fuerte presencia en la Nueva Ola Taiwanesa, porque es ahí donde se concentra, de modo capitalista también, la riqueza de la variedad. La ruralidad que en Hou Hsiao-hsien asoma como reminiscencias de un pasado conflictuado entre el centro y la periferia —pienso, precisamente, en A Time to Live, A Time to Die— no es retomada con tanto énfasis por Yang. Escribo desde el recuerdo y lo que recuerdo son pasillos, departamentos, edificios, bares, reflejos, muchas oficinas y muy poco, incluso nada, de verde. Los movimientos sísmicos y rítmicos producto de un momento de prosperidad económica impulsan cierto tipo de variaciones en el campo de la arquitectura. Yang, observador, codifica en estos cambios algunas de las problemáticas vigentes de una sociedad que se encuentra en pleno hervor. La convivencia de edificios viejos y destartalados con rascacielos modernos y brillantes en las entrañas de Taipei cimenta la tensión entre la tradición y la novedad. La dicotomía no es tan así ni mucho menos, pero sirve para facilitar una lectura en relación al comportamiento de Chin y Lung, la joven pareja protagonista de Taipei Story, a lo largo de la película.

La tensión interna que organiza el núcleo de la relación está formada por distintas posturas frente al futuro. Lung queda atado a la nostalgia, a su pasado de beisbolista, a un tiempo donde todo iba más lento. Tiene miedo del presente que derrama sus babas occidentales sobre la región. Tiene miedo de estar viviendo, en carne propia, cómo todo cambia sin que ni él ni nadie puedan hacer nada para evitarlo. Tiene vértigo y no lo soporta. Chin, en cambio, mira al futuro de frente y a los ojos. Tiene miedo, pero lo esconde detrás de sus lentes de sol. Tiene miedo de su padre, hombre de una tradición que se está desmoronando a pasos de gigante, entonces lo esquiva. Tiene miedo de estar viendo a su padre en Lung; de tener que vivir bajo los mismos códigos de honor que tuvo que vivenciar en su infancia; entonces lo enfrenta. La pareja está, literalmente, de espaldas. Mientras uno de los dos toma el futuro por las pocas riendas que tiene, el otro camina de espaldas al precipicio mirando un pasado del que ya no queda nada. Mientras uno de los dos se adapta al cambio, el otro no logra darse vuelta y, hacia el final, como si su destino hubiese estado escrito desde el comienzo, muere. Esa es la ley que rige sobre la ciudad: no hay lugar para los ángeles caídos del mapa.

Corte. Veo las mesas ahí, cruzando el pasillo, y pienso. Pienso en la mesa solitaria y desolada del Sr. Ke en Taipei Story; pienso en las muchas mesas festivas, atiborradas de gente y comida, en Yi Yi. Pienso en esas situaciones que quedan asociadas en el recuerdo a partir de la experiencia sensible. Pienso cómo el estar-viendo y el haber-visto se van a enraizar en un plano de dos caras inseparables. El cine y la comida funcionan como agentes del tiempo y del espacio. A través de las películas y las preparaciones podemos viajar, con los sentidos más o menos afectados, hacia otra parte de un mundo que se parece, lo mismo que se diferencia, de este, y del que se vuelve, involuntariamente, impregnado de picores creativos y matices novedosos. Los recursos visuales y sonoros, los condimentos y las mezclas, ponen a vibrar fibras sensibles que tuercen el tiempo y el espacio y nos acercan a lo que pervive del mundo en esas recetas centenarias.

Aun con el nuevo milenio, aun con internet, aun con todo, esas mesas las conocimos gracias a las películas. Esos modos de relacionarse, esa gestualidad, siguen estando ahí como una forma de dosificar la información. Como una forma de no sentirnos avasallados por un mundo que cada día se nos vuelve un poco más ajeno.

Corte. Salgo del ensimismamiento. Las dos montañas de fideos que aparecen frente a nosotros me obligan a prestar atención. Mi hambre se refleja en tus ojos pero vos sos la más hábil. No tengo, todavía, esa destreza para hacer de los palillos una extensión delicada de mis dedos. Tengo el deseo pero no la técnica. Es un incordio, porque los fideos y las verduras se me piantan a cada rato y lo único que saboreo es el aroma de un aceite delicioso que vuelve todo más desesperante. Los más finitos, los de arroz, apenas se dejan agarrar. Bromeo con pedir tenedor pero no me animo. No siento que pincharlos sea herejía ni nada de eso, pero ya estamos en el baile, entonces bailemos.

En los momentos en que la comida no da pelea te miro y miro, de curioso, más allá, a la escena que se desenvuelve detrás tuyo, a la familia de cinco: padre, madre y tres hijos. La hija más chiquita está sentada en una silla para bebés, más alta que las demás, y come sobre un mantel de plástico estampado con algún dibujo animado de moda. Tiene un vaso rosa, muy suyo, del que bebe cada tanto. Los otros dos hijos, no mucho más grandes que ella pero sí lo suficiente como para sentarse en sillas regulares, apenas hablan. Escuchan a sus padres saltar entre el argentino y el mandarín con la ligereza del bilingüe, esa habilidad germinal que se promulga en las familias multiculturales. La muralla, otra vez. Me sorprende, además de esta capacidad lingüística, la variedad de platos que están almorzando: cubos de tofu frito, wontons, fideos, arroz y algo más que no llego a distinguir. Picotean de acá y allá girando el vidrio como una ruleta y los platos se vacían muy de a poco; tanto que no sabría decir con certeza a qué hora empezaron a comer ni cuándo van a terminar.

La nenita de la familia no es la única en el lugar. Hay otra chiquita, también oriental y con cierto grado de discapacidad, que corretea entre las mesas vacías. Creo que es hija de la dueña, aquella mujer que vimos al entrar y que nos sirvió la comida. La chiquita ya debe haber almorzado y mata el tiempo libre correteando con pasos torpes entre sillas y mesas. Está aburrida de no tener con quién compartir la ilusión de su juego misterioso. De tanto en tanto se acerca a la nena que almuerza para buscar una complicidad no retribuida; desde su silla alta, la nena de la familia es inmune al ocio. Pero la chiquita discapacitada insiste; no acepta un silencio como respuesta. En uno de sus arrebatos pícaros se acerca a la mesa y por un costado estira el bracito hasta agarrar el vaso rosa que no le pertenece. La nena y los padres la ven, pero no reaccionan. Esperan, tal vez, que vuelva a dejarlo donde estaba. Pero la chiquita sabe cómo pinchar la tranquilidad que rodea el almuerzo. Mirando a los padres, amaga llevarse el vaso rosa a la boca. Los padres, ahora sí, salen disparados de sus sillas y la detienen a medio camino. La pandemia pudo haber aminorado, pero el miedo no se va de la noche a la mañana. Lo sé demasiado bien.

La chiquita, después de ser regañada por la madre, no dice nada. No hace berrinche, no hace escándalo, no hace absolutamente nada. Se aleja, cabizbaja, y se sienta en una silla, demasiado cerca de la mesa de la familia, en una posición extrañísima, como si estuviese poseída por un conocimiento sobre el arte de la venganza fría, o sobre la desobediencia de la pasión, o sobre el desastre en todas sus formas. Me hace acordar al mutismo frío de Yang-Yang (Jonathan Chang), el niño de la familia protagonista de Yi Yi. Yang-Yang, a diferencia de la chiquita, jugaba con reflexiones tan profundas como la introspección en la que se sumergía para retraerse del mundo de los adultos. Pasaba al acto mucho después de rumiar pensamientos que, ya enunciados, dejaban boquiabiertos a los mayores. La chiquita, en cambio, cede ante el deseo irracional con facilidad. Pocos minutos después de haberse sentado se baja de la silla, se acerca en puntitas de pie a la mesa y, en una nada, en un plano al que le recortaron frames para acentuar el impacto de la acción, agarra el mantel de plástico que cubre la mesa, sostiene el manjar y tira con todas sus fuerzas de niña sin control para atraer el bendito vaso rosa. El silencio preludia el desastre. Veo todo con suma claridad; vos anticipás el horror en mis gestos. Atino una bocanada de aire que se me atora en la garganta mientras el corazón se saltea un latido. Conozco esta reacción incómoda. Es la misma reacción corporal que me produjo escuchar a Ting-Ting (Kelly Lee) confesarle a su abuela comatosa que no puede dormir porque no recuerda si sacó o no la basura, si es ella la culpable —esa figura falsa y tramposa de la angustia, la depresión, la autoflagelación— de haberla puesto en ese estado a causa de su distracción. Es la misma reacción que me produjo ver a Yang-Yang saltar a la pileta olímpica sin nadie alrededor y ver cómo pasaban los minutos, los segundos, los silencios y mis respiraciones, y esa nuca que no salía a la superficie y me arrastraba consigo hacía lo más profundo del desgarro. Es el llanto desesperado —o la confesión explosiva, o el vómito catártico— de Min-Min (Elaine Jin) pidiendo ayuda para desahogarse de una crisis que la tiene agarrada por los talones y que Yang decide filmar en un plano largo, larguísimo, que no corta y se vuelve una cárcel, una caja, un sucucho claustrofóbico del que es imposible escapar sin retorcerse de adentro hacia afuera. Es así. Es pánico, dolor, impotencia. Arrancar una cascarita. Crecer. Yi Yi está llena de estos momentos. Momentos de incertidumbre donde la narración toca un acorde disonante que queda resonando de fondo y se resuelve mucho, muchísimo después de lo soportable.

La chiquita, entonces, tira con todas sus fuerzas. Junto al mantel y al vaso rosa caen platos de cerámica y copas de vidrio que estallan contra el piso y se esparcen como fragmentos del caos. Me paro inmediatamente, pero me congelo al escuchar los gritos de la dueña, madre de la nena. Me paro, pero qué hubiese podido hacer más que ayudar a juntar los restos. No vuela una mosca. Todos están mudos excepto la chiquita, víctima de su propia obstinación, que, ahora sí, llora y resuelve, a fuerza catártica, el clímax, el momento cúlmine del almuerzo, el punto álgido de la acción dramática que se desarrolló en un segundo plano irrepetible. Bravo. Pero vos y yo estamos por fuera de aquella línea narrativa. Nuestra historia está corrida de las formas clásicas y resiste a fuerza de actos mínimos de dulzura. Juntamos algunos vidrios debajo nuestro y seguimos comiendo hasta el hartazgo. Ya no queda nada atrás tuyo que pueda contarte para completar esa verdad que no ves del todo.

La familia paga y se va. Quedamos nosotros solos en medio de nuestro oriente a punto de cerrar. Le pedimos la cuenta a la dueña. Lo que nos trae es un tesoro que podremos abrir recién cuando volvamos a casa: un papelito blanco, manuscrito en mandarín, del que lo único que podemos entender son los números. Le pagamos, guardamos el papel y la botella de agua para el camino y dejamos el restaurante.

Otra definición del plano-contraplano: soportamos aquello difícil de soportar porque

siempre aparece velado, con una mitad oculta que, sin embargo, sigue estando presente.

Harun Farocki, Desconfiar de las imágenes

Acá, sentados frente a frente, todo es una película. O dos, o tres, o cuatro. Quién sabe. Vos me contás lo que pasa a mis espaldas: los gestos habituales de una familia numerosa, el hastío de una niña oriental y los vaivenes de una calle de domingo en espera no se sabe bien de qué. Mi encuadre es otro. Atrás tuyo, sobre un mostrador de madera barnizada, la figura de un gato enorme, de pelaje dorado y raído, llama la atención. Aunque el local sigue abierto, el gato chino de la suerte, tal vez cansado de trabajar un domingo a la siesta, ya no mueve la patita en señal de bienvenida. Al costado, en la pared, debajo de las hojas de un calendario rojo escrito con números y sinogramas, asoma el dibujo de un pez koi, símbolo de la prosperidad y la buena fortuna. Gato y pez conviven sin reparos entre botellas de sake y adornos típicos de China. El punto de interés, sin embargo, está en otro lado. Detrás tuyo, a la derecha, el marco de la puerta de la cocina atrapa la acción dramática y la mirada queda fija en la escena encuadrada ahí adentro. Quiero ver bien para contarte todo.

Plano americano. El cocinero vestido de negro, con un delantal gastado y sin manchas a la vista, pica y saltea verduras mientras sostiene un cigarrillo en la boca. La luz del tubo fluorescente cae rabiosa. Acentúa el filo de su cuchilla. Está solo. Con la mirada gacha, lee el papel que le acaba de alcanzar el mozo, pone agua a hervir, se da vuelta y sigue: pela, corta, mezcla, fuma. El movimiento de sus manos es continuo; la técnica, perfecta. Entre plato y plato, pica repollo blanco y llena un fuentón de plástico rojo, con el pucho todavía pegado a sus labios. No sé cómo hace, pero se las ingenia para no tirar ceniza en la comida. La escena es hipnótica. Los vapores de la cocción suben y se entrelazan con el humo del cigarrillo; entibian la luz del techo que ahora, en su caída sin rabia, suaviza cada borde áspero que toca. El espacio, acodado entre azulejos claros, muta en la opacidad de la niebla. Aunque sé que mis ojos no ven como una cámara, deseo acercarme, hacer un zoom-in hasta ver un plano detalle del tabaco consumiéndose sin desarmarse, justo antes de que un movimiento en falso, una ventisca o una pitada más honda de lo normal, precipite los restos de un mal hábito en el plato recién hecho. Pero el cocinero, maestro kung-fu de las artes culinarias, tiene todo bajo control. Fuma hasta el límite de la ceniza: sabe muy bien dónde frenar para que lo de adentro siga intacto. Es como estar viendo un personaje arrancado de una película de Wong Kar-wai. Quizás el de Tony Leung en Happy Together —un Lai Yiu-fai ya entrado en años— si se hubiera quedado a vivir en Argentina y no hubiese encontrado la forma de volver a Hong Kong. Es esa luz, la misma luz de tango. Una luz que mira para atrás.

Flashback. La impresión de realidad que generan las películas de Wong Kar-wai data de la década del 60, cuando, apenas niño, se muda de Shanghái a Hong Kong; una ciudad con un lenguaje nuevo y desconocido. La limitación de la lengua es tan grande que, para no caer en el abismo existente entre el idioma cantonés y el mundo, se agarra de la mano de su madre y entra al cine. Saben, ambos, que el mundo no es insignificante. Quizás, despojado de la asociación arbitraria entre las palabras y las cosas, descubre la libertad de imaginar sentidos propios. Quizás el silencio, la temperatura del color, los gestos sensibles de un rostro, el movimiento de los cuerpos y el desplazamiento de la luz en el espacio se vuelven su nueva lengua materna. Quizás, en la oscuridad de aquella sala, mira lo no-dicho y aprende a hablar con las imágenes del cine y, con ese lenguaje en los ojos, sale a la calle y se enamora de ella. Digo, de ella. Ni de la mujer fatal con peluca rubia, ni de Maggie Cheung, ni de Faye Wong, ni de la Señora Chan. Digo, de ella: de Hong Kong.

La musa de neón se vuelve el personaje principal de casi toda su filmografía. La ciudad de luces brillantes y sombras alargadas; la ciudad que avanza por arriba —los trenes y aviones de Chungking Express— y por debajo —los túneles de Fallen Angels—; la ciudad llena de voces en cantonés y rockolas con canciones de los Cranberries, los Turtles, The Mamas & the Papas, Nat King Cole, Dennis Brown; la ciudad inasible y esquiva que solo muestra su identidad mutable para el ojo de la cámara. Wong Kar-wai torsiona la temporalidad de Hong Kong. Imagina un pasado, un presente y un futuro retratándola en los años 60, en los 90, en el 2046. Todos los tiempos el tiempo. Cuando no está cerca, la busca en las demás ciudades donde filma: Taipei, Nueva York, Buenos Aires. Todas las ciudades la ciudad.

Corte. Vuelvo al restaurante, a la cocina, a la luz. El cocinero sigue inmerso en la opacidad de la distancia. Parece atascado en un sueño. Quizás duerme: él acá, durante el día, descansa en la noche de Hong Kong. Reposa la memoria entre paredes que permean la humedad, los sonidos, lo que aún vive más allá del encuadre. Evoca lo que no está. Trabaja con lo que queda. El espacio, ahora vuelto lugar, lo contiene.

La atmósfera me hace asociar un plano/contraplano que no existe. Plano: el agua de las Cataratas del Iguazú cae sin respiro. Contraplano: los edificios de Hong Kong al revés. El piso hierve y veo bloques diluidos en vapor, construcciones sobre el cielo. La ciudad, derramada: de esa caída nacen las nubes formando un paisaje emocional.

En cualquier momento, te juro, suena un tango de Piazzolla.

Wong Kar-wai utiliza la música, ese otro lenguaje universal, como filtros que funcionan a la manera de un color: tiñen el espacio de un tempo preciso. Esos tintes musicales no nos dicen qué sentir, sino todo lo contrario. Al condimentar el plano de amarillo azafrán, de verde cilantro o de rojo picante, realzan el gusto de la experiencia. Estamos en la cocina del sentido.

Pienso en el principio de la escena. En las gramáticas de la creación. En cómo un cineasta mira para imaginar un mundo propio dentro de uno que ya existe. Qué fricción tiene que darse entre el adentro y el afuera para que de ese choque surja la chispa de una intención, y que con ella se haga algo en vez de nada. Cómo se predispone un cineasta para inventar el fuego del que habla Straub, lo que arde en el centro del cuadro. Eso que quema.

Mientras miro al cocinero, se me ocurre una obviedad. “¿Te diste cuenta de que el plano es plano?”, digo, y te reís. Percibir una superficie plana como un espacio tridimensional es posible gracias a la perspectiva y a determinadas operaciones del encuadre. Porque el plano es plano, pero hace pie en la doble realidad de la imagen: nos acerca una visión particular de mundo, un mundo imaginable. En mayor o menor medida, una película tiene al mundo como referente, aunque en mi caso sea todo lo contrario: el mundo que tengo delante es el que se sostiene en las películas. La referencialidad está invertida. No sé si se entiende: Wong Kar-wai ve una porción del mundo y lo encuadra en una película. Yo veo esa película y la pongo en este recorte de mundo. De Oriente a Occidente. Cuando miro al cocinero le devuelvo al plano de Happy Together el espesor de lo real. El referente está al revés: voy de la película al mundo en busca del rastro del cine.

Es tarde y el hambre apremia. Veo al mozo venir con el menú en la mano, pero pasa de largo y no logro llamar su atención. Mi impaciencia, invisible ante esos ojos orientales, aprende a esperar. Esto no es una escena en algún restaurante de comida rápida. Esto se parece más a una película de Edward Yang o de Hou Hsiao-hsien hecha de escenas largas en las que las cosas simplemente pasan. Una película en la que el azar improvisado tiene la chance de colarse en el encuadre, que refuerza la idea de que elegir qué comer, y sobre todo cocinarlo, lleva tiempo. Una secuencia lenta, vista a la distancia a través de unos ojos incapaces de invadir el espacio del otro con planos detalle. El punto de vista no es omnisciente: es humano.

Invento, de nuevo, otro plano/contraplano. Plano: Yang-Yang y su padre, de frente a la cámara, sentados a la par en una mesa de McDonald’s. Contraplano: el agente 223 (Takeshi Kaneshiro) de Chungking Express, de costado, solo, comiendo una Big Mac en las escaleras afuera del local. Tener comida rápida no suprime la espera. El agente aguarda el llamado de la persona que ama antes de que pase el cuarto de hora. El padre de Yang-Yang espera que su hijo coma, que su hijo olvide, que vuelva a jugar.

Siento que estoy empezando a ver en ideogramas; por eso entrecruzo dos imágenes, dos planos de películas y escenas distintas, unidas por un punctum, por la punzada que atraviesa el corazón. No sé. Tampoco sé por qué asocio estos dos planos ni qué es lo que aúna el cine de Wong Kar-wai y el de Edward Yang en mi cabeza. Tal vez si invierto el orden del plano/contraplano pueda llegar a entender, gracias a esa maniobra, algo distinto.

Ahora, el agente 223 mira absorto hacia la derecha del plano. Acaba de morder una hamburguesa clásica occidental producida en serie en la mayoría de las ciudades del mundo. Es de noche y está solo, de cuclillas, inmerso en una intemperie que parece más interna que externa. Busca en la comida rápida el sustento y el sabor de otros años; aquello que Yang-Yang todavía tiene. Viendo esto se me ocurre que lo contrario de la muerte no es la vida, sino el amor. Por eso en Yi Yi los ritos que dan apertura y cierre a la película no son un nacimiento y un funeral, sino un casamiento y un funeral. Al inicio, la novia está embarazada. Detrás suyo un bebé llora entre las voces de niños felices que corren sobre la marcha de la alegría. En el funeral, el recién nacido ya está en sus brazos y es también en el final donde algo nace: la voz de Yang-Yang al fin encuentra las palabras para hablar con su abuela muerta. Sin embargo, en otra escena, un niño enmudece.

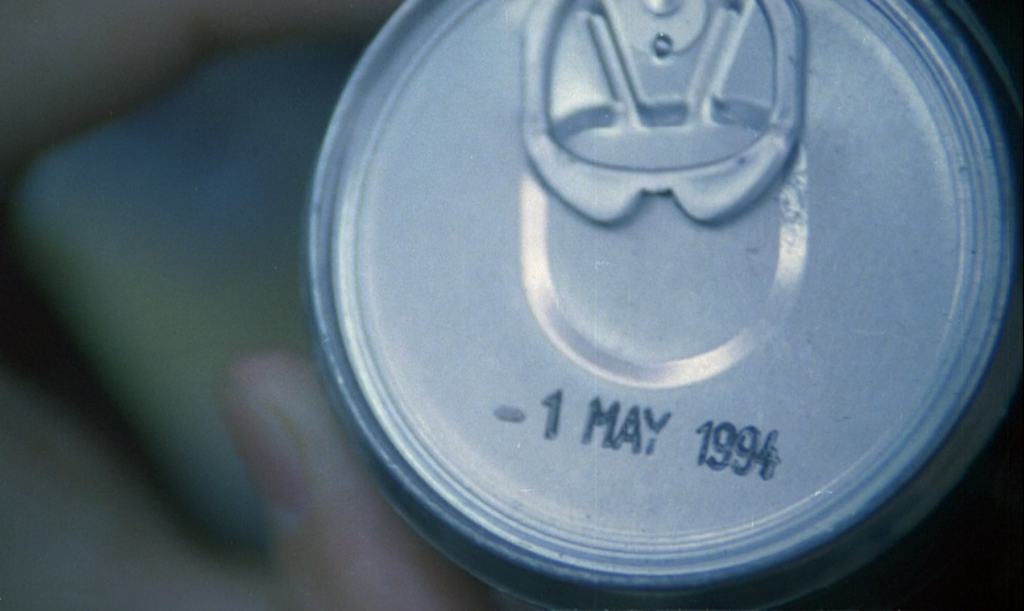

El prisionero 223 de Fallen Angels (también interpretado por Takeshi Kaneshiro) dice ser feliz. Dice, además, que no habla desde muy pequeño. El motivo del mutismo es elocuente: come una lata de ananá vencida. Ya es adulto, pero se siente un niño y desconoce toda regla. Juega con su padre, le hace bromas, lo molesta todo el tiempo. El padre del prisionero 223 vive según la creencia de que las fotos roban la fuerza vital. Y el hijo, por amor, lo vive filmando.

Filmar esconde, quizás, un deseo de permanencia. A Wong ese aprendizaje le lleva veinticinco o treinta años. No hay otra forma de aprender cuándo y por qué filmar 12 y no 24 frames por segundo, para luego duplicar cada uno de esos frames hasta reponer los 24 originales. No hay otra forma de aprender cómo y por qué exponer la película a la luz de una ciudad por más tiempo de lo acostumbrado.

Pienso en las obsesiones de Wong Kar-wai. En los paralelismos y oposiciones que se dan en su cine. Pienso en las dos historias de Chungking Express. En la primera, el movimiento se impone sobre algo de naturaleza fija. Ese algo, el espacio, en teoría no se mueve. Hong Kong sí. En la escena inicial, todo pasa muy rápido y nada permanece quieto. La ciudad y sus personajes están en sintonía forzosa; avanzan sumidos en un caos fuera de foco. El ojo de la cámara tarda en parpadear, y la materia del agente 223 imprime su estela arrastrando el cuerpo por la imagen-tiempo. El agente corre para no perder el amor de una mujer que pasa sin ser vista ni escuchada. Una mujer que vence al inicio del mes que lleva su nombre: May. Una mujer imagen. Una mujer tiempo. En la segunda, la ciudad y sus personajes están desfasados. El policía 663 (Tony Leung) se mueve lento, en una temporalidad casi estática. Demora el instante antes del cambio de plano. Hong Kong no para; avanza al ritmo de una metrópolis en la hora pico de su propia historia. Creo que al final Wong Kar-Wai no está obsesionado solo con el tiempo: está obsesionado con el tiempo que se tuerce en el espacio. Está obsesionado con una marca temporal que es también una marca espacial. One-Tenth of a Millimeter Apart, el 0.01 del centímetro; el 0:01 del reloj. Está obsesionado, también, con la magnitud contenida y encerrada en una fecha precisa. En Chungking Express, esas fechas delimitan un fin: son fechas de vencimiento; en Fallen Angels, un principio: son fechas de creación. En el primer día de rodaje de Con ánimo de amar, un 13 de febrero de 1999, apenas 0.01 segundos antes del día de los enamorados, el personaje de Maggie Cheung entiende lo que es el amor. Sin embargo, siempre hay un reloj que horada el cuerpo por lo bajo.

Fallen Angels es el contraplano de Chungking Express, la noche frente al día. Las dos partes de un ideograma que significa Hong Kong. No equiparo cine con lenguaje ni plano con palabras, pero la composición estética de ambas obras se parece a la poesía; a una poesía urbana. Wong, poeta, propone abrir un tiempo y un espacio siguiendo el mapa de la pérdida. Filmar sin otra guía que la de buscar el propósito en el rodaje. Situar a los personajes en una idea de ciudad y dejar que se deslice la vida. El poema es el resultado del paso del tiempo en ese lugar imaginado. La obra espera y se nace a sí misma: se da a luz.

Al fin llega el menú. La mayoría de los platos tienen una imagen al lado del nombre. Parecen afiches de película. Es curioso, lo que vemos ya pasó. El almuerzo que elijamos será la recreación de un plato que en realidad ya no está, la aparición de un no-ahora en el ahora. Algo que fue y ya no es, pero que de alguna forma estamos viendo. Hay dumplings de hongos bien dorados en sartén; fideos coronados con brotes de soja; una porción de tofu frito sobre un colchón de repollo blanco; chauchas salpicadas con semillas y aceite de sésamo. El cine no puede conjugar en pasado. Cuenta el ayer como si fuese hoy: es una sucesión de presentes: construye un tiempo que, más que cronológico, es subjetivo. Un tiempo vertical.

Futuro

Presente

Pasado

No es un corte sincrónico, es un tajo donde la distancia temporal se acorta en el montaje. Como en Con ánimo de amar, donde la narración se construye a partir de escenas de distintas temporalidades unidas por el espacio y el sentido dramático.

Plano medio lateral. Imposible no sentirse en otro mundo o en uno a punto de inventarse: un espacio profílmico de estética china con tintes de Occidente, nuestra unidad de lugar. Parecemos Maggie Cheung y Tony Leung conversando antes de que el director grite “¡Cámara! ¡Acción!”. Estamos en el detrás de escena de esta escena. Digo, estar acá, ahora, sentados en esta mesa, es la experiencia que estimula el presente de la narración. Como estuvo Wong en los 60, al degustar platos occidentales y escuchar rumbas y boleros en español en algún restaurante hongkonés de dueños filipinos. O como estuvieron el señor Chow y la señora Su al imaginar cómo sus esposos empezaron un affaire. O como Maggie y Tony al actuar en la película en la que son ellos mismos en plena actuación y también son los personajes que imaginan, y son Wong y su madre décadas atrás, y son vos y yo en esta mesa. Diría que es una escena típica en el dialogismo encadenado de la experiencia. Diría, además, que es siempre la misma: otra.

Flashback. Me viene a la memoria una escena que vi años atrás. En ella, Hirokazu Kore-eda cuenta, sentado en la habitación donde Yasujiro Ozu escribió Tokyo Story, que cuando vio a unos niños jugar en la Taiwán de A Time to Live, A Time to Die, vio su propia infancia en Japón. Con una sonrisa en los labios y la mirada absorta en el recuerdo, el director afirma que ese era el match que había estado esperando. Una escena de Hou Hsiao-hsien dice (o mira) la infancia de Kore-eda. Kore-eda es hablado (o visto) por Hou Hsiao-hsien, décadas más tarde. La memoria propia, encuadrada en el recuerdo de otro. Tal vez la narración cinematográfica reduzca, algunas veces, el abismo entre las palabras y las cosas. Nos convierte en personajes de escenas ajenas que volvemos nuestras cuando todo parece haber enmudecido.

Vuelvo a Fallen Angels, vuelvo a la idea de mundo propio. Quizás los cineastas caen en un tiempo desfasado. El presente del tiempo vertical. Guardan un ahora para usar en un después. Ven, en el presente, algún futuro. Están a la espera de una obra. Y cuando la obra llega, el presente de ese ahora ya no está. Es un pasado en presente. Pasó la película, y pasó lo que pasó para que la película pase. Entonces, las fotografías de la comida del menú son platos-películas que ya fueron y que, si decidimos pedirlos, volverán a ser parte de un presente compartido. No es un pensamiento novedoso, lo sé, pero el asombro por los juegos del tiempo, a poco menos de doscientos años de la invención de la fotografía y poco más de cien de la aparición del cine, persiste.

El mozo se acerca a tomar el pedido y anota: dos platos de fideos y un agua mineral. Lo veo irse a la cocina y anticipo lo que va a pasar. El cocinero va a leer el papel, va a poner agua a hervir, va a pelar, cortar, mezclar, fumar. Nuestra comanda abre la última función de la tarde.

De pronto se escucha la afonía del desastre. Las cosas fuera del campo visual suenan distinto y amplifican otro tipo de mirada. Mi percepción se ve obligada a tomar un giro drástico: depende enteramente del sonido para reconstruir, desde la experiencia previa, lo no-visto. El fuera de campo tiene un secreto, pero no lo esconde del todo. Alguien lo narra de alguna otra manera. Yo veo lo que pasa a través de tus ojos, en los gestos de horror de tu cara, en los pedazos de vidrio y cerámica china esparcidos por el suelo, en la desesperación de una mamá que corre hasta salirse del encuadre. Yo veo lo que pasa en aquel llanto sin rostro.

El mozo trae el almuerzo como si nada hubiese sucedido. Las imágenes del menú están servidas en nuestra mesa. La analogía es sencilla: el cine es, por así decirlo, un sustento. Lo que nos nutre. Me animo a usar los palitos chinos porque ensayé el movimiento en cada escena de Wong, de Hou, de Yang. Me decís que yo lo hago mejor, pero también estoy aprendiendo. Te veo intentar y sonrío. Ya no queda nada atrás tuyo que pueda contarte para completar esa verdad que no ves del todo. Entonces me enfoco en nosotros. En el plano/contraplano que se está dando acá y ahora. Pero eso es algo que no voy a describir. Que cada bocado alimente el fuera de campo hasta saciarse.

Plano detalle. La cuenta escrita en chino mandarín espera sobre la mesa. Atino a agarrarla más por curiosidad que por manejo del idioma. Soy un personaje de Chungking Express sosteniendo un ticket con destino a lo indecible. Voy a ir a donde sea que quieras llevarme. Cruzamos la puerta y empezamos a jugar con el sentido abierto. Aunque sé que no quiero certezas, te doy el papel para que lo traduzcas con Google Translate. La literalidad se desplaza. Según la app, hoy almorzamos longevidad, fideos de arroz, agua de cielo y una cara desnuda. A veces sucede: el referente no es el mundo, sino otra cosa, y el rastro en la huella de lo que alguna vez hubo nos cuida la espalda. Sabemos que todo pasa una vez.

Y sin embargo, el cine.

Es 6 de marzo de 2022.