“The Termite’s Return. Reflecting on an Unwieldy Decade in Film, From the Ground Up” fue publicado originalmente en el número de enero-febrero/2020 de la revista Film Comment. Puede leerse aquí. Esta traducción fue realizada dentro del marco del Máster de Comisariado de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). Agradecemos al autor su permiso para traducirlo y publicarlo en Taipei.

Traducción: Iván Bustinduy

¿Hemos empezado ya a trazar la forma del cine del siglo XXI? El balance retrospectivo de la década pasada da como resultado la consagración de Mulholland Drive de David Lynch y de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Películas consumadas y rodadas exuberantemente en fílmico, ambas contaban en aquel momento con una década de existencia. Incluso entonces ya parecían el último suspiro del siglo anterior. Las películas eran en sí mismas actos de duelo por amores perdidos, por el tiempo perdido y por la pérdida de un cierto tipo de cine. Una historia que podríamos contarnos a nosotros mismos sobre la década de 2010 es que no surgió nada que llenara ese vacío. O, mejor dicho, que han surgido demasiadas cosas. Las cualidades que definen el momento son la fragmentación y la heterogeneidad; un exceso desordenado, amorfo y contradictorio que convirtió nuestra vida en un infierno sobreestimulante que, sin embargo, demostró ser extraordinariamente propicio para la experimentación artística.

Intenté (y abandoné rápidamente) el imposible ejercicio de elaborar una lista de películas y cineastas de la década, pero dos nombres me vinieron inmediatamente a la mente: Hong Sang-soo y Kevin Jerome Everson. Ambos hombres de batalla y visionarios, Hong y Everson son maestros del formalismo casual, comprometidos de diferentes maneras con el cine de lo cotidiano. Logran la abundancia —Hong realizó catorce largometrajes en esta última década; Everson hizo alrededor de cien películas en total, casi todas cortos— gracias a una reducción de medios, y la frugalidad de sus prácticas pone implícitamente en primer plano los desequilibrios económicos que plagan el campo. Se podría decir que son verdaderos artistas termitas en una época de arrasantes elefantes blancos.

Los términos vienen del clásico manifiesto de Manny Farber “Arte termita contra arte elefante blanco”, y me resultan un paradigma especialmente útil para el momento actual. (Una excelente exposición reciente del MOCA(1), curada por Helen Molesworth, presentaba pinturas del propio Farber junto a una amplia gama de obras de las que podría decirse que evocan características similares a las termitas). El ensayo de Farber, escrito hace más de medio siglo, es más sugerente que definitivo, y algunos de sus ejemplos concretos siempre me parecieron menos convincentes que su vívida dicotomía central. Hoy, sin embargo, parece más fácil que nunca identificar tanto a los elefantes blancos, para los que el arte es, como él decía, “un pedazo caro de área bien regulada” —la película de prestigio del autor de marca, la película de festival con sus significados predigeridos—, como las tendencias compensatorias de las termitas de trabajo que “avanzan siempre comiendo sus propios límites” y “se abren camino a tientas a través de los muros de la particularización”.

Aunque los largometrajes sigan dominando la conversación, algunas de las producciones más vigorizantes de la década tuvieron lugar en el siempre elástico formato del cortometraje, donde una multitud de jóvenes cineastas —Gabriel Abrantes, Mati Diop, Zachary Epcar, Laida Lertxundi, Camilo Restrepo y James N. Kienitz, por nombrar solo a unos pocos— encontraron enormes oportunidades de libertad, deleitándose con el potencial subversivo y creador de las elipsis y la compresión, tanto al trabajar con la narrativa como con la abstracción. Una pregunta aún más pertinente que la de Bazin, “¿Qué es el cine?”, ahora podría ser “¿Dónde está el cine?”. Y en respuesta, cineastas de primera línea como Apichatpong Weerasethakul, Albert Serra y Tsai Ming-liang extendieron sus distintivas sensibilidades a la galería, el teatro y la realidad virtual.

Algunas de las obras más ambiciosas de la década se sumergen en temas urgentes y esquivos a la vez: el espectro del trauma histórico en By the Time It Gets Dark de Anocha Suwichakornpong, y la permanente emergencia social y política en Arabian Nights de Miguel Gomes. Esta última también pertenece a una categoría de obras muy propias de la década de 2010, que adquieren proporciones monumentales sin dejar de ser termitas en su obstinada idiosincrasia e irreductibilidad. Otras epopeyas anti-elefantinas: Twin Peaks: The Return de David Lynch, la singularidad definitiva; An Elephant Sitting Still de Hu Bo, uno de los grandes debuts cinematográficos y, trágicamente, también uno de sus grandes actos finales, una película que pacientemente delinea toda una visión del mundo; y la gran y alocada aventura en escala y duración de Mariano Llinás, la juguetona y obstinada La flor, de más de 14 horas, que se ha proyectado en tres, cuatro y ocho partes, una película única en su género, al mismo tiempo modular e inasimilable.

Al presentar su obra en una retrospectiva en Film at Lincoln Center en 2018, Christian Petzold arremetió contra un tipo de película de festival que describió como “la película del limonero”. Como Petzold la imaginó, burlonamente, involucraría a dos amantes, uno palestino y otro israelí, cuyo romance es representado por un limonero situado justo en la frontera entre Gaza e Israel. (Es probable que haya pensado en una película israelí llamada Lemon Tree, que tiene un argumento algo diferente pero que utiliza un simbolismo botánico similar). Cualquiera que haya probado aunque sea una pizca del cine mundial contemporáneo reconocerá esta especie de “película temática”, por utilizar el término de Petzold. Son películas que tratan implacablemente de algo: cargadas de significado sociopolítico, se permiten un toque de lirismo pero muy poca ambigüedad, y llevan las huellas de los talleres de guion.

El ejemplo de Petzold pone en evidencia una verdad poco extendida sobre el complejo cinematográfico-industrial. Aunque no dejan de surgir obras singulares, sobre todo en los márgenes, y por tanto fáciles de pasar inadvertidas, muchas de las instituciones que determinan lo que se hace y se exhibe siguen funcionando como fuerzas de homogeneización, desde las escuelas de cine hasta los organismos de financiación y los laboratorios de desarrollo, que a veces están vinculados a los mismos festivales que sirven de escaparates para los resultados finales de este proceso, con frecuencia altamente profesionalizado. La nuestra es una época de una sobrecarga agotadora, pero también de una insensibilizadora uniformidad: demasiadas películas, demasiados festivales, demasiadas críticas, demasiadas opiniones, demasiadas listas, demasiados comentarios en caliente y artículos de opinión que convierten cuestiones complicadas en temas de conversación cultural y posturas vacías, todo lo cual no supone un discurso vivo, sino un refuerzo del sentido común (o algo peor).

La abundancia es engañosa, y enmascara tanto las limitaciones estructurales como los sistemas de control. Las programaciones de los festivales reflejan a menudo los efectos distorsionadores de las políticas de premieres y los compromisos inherentes a la gestión de relaciones. El ámbito del periodismo cinematográfico está cada vez más determinado por las prioridades de la industria, desde los calendarios de estrenos hasta lo que se estrena, y se adapta a la falta de curiosidad real o percibida de editores y lectores. El nuevo y audaz mundo del streaming digital promete acceso instantáneo, pero la elección es un mito pernicioso cuando franjas enteras del cine son convenientemente olvidadas o activamente suprimidas (como está ocurriendo con la continua retención por parte de Disney de títulos de 20th Century Fox en los cines de repertorio). Todo está puesto a prueba del mercado, solo para que nos digan que lo que la gente quiere es más de lo mismo. La lógica del capitalismo tardío no tiene fisuras: lo que obtenemos no es, como se anuncia, plenitud, sino precisamente lo contrario, una reducción de las opciones a un menú algorítmicamente determinado, y la simultánea impresión de que no existen otras opciones.

En una época inundada de imágenes, ¿podemos decir cuáles son emblemáticas? ¿Qué películas intentaron, o trataron de comprender nuevas formas de ver (y oír)? En este sentido, uno de los logros más perdurables de la década es Leviathan de Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor, un experimento radical sobre la subjetividad y la encarnación que reúne de un solo golpe las tradiciones documental y vanguardista, antaño fuertemente imbricadas. El inabarcable volumen de imágenes que circulan hoy en día ha llevado a Lucrecia Martel a declarar que, si estuviera empezando, no haría imágenes nuevas, sino que editaría las existentes. La década fue testigo de extraordinarias películas recopilatorias de Sergei Loznitsa y Andrei Ujica, y de una brillante vuelca de tuerca a la forma en Present.Perfect. de Shengze Zhu, que no utiliza metraje encontrado sino metraje retransmitido en directo, y localiza en nuestro actual exceso de imágenes nuevos registros actorales y quizás nuevas formas de empatía.

Casi dos décadas después del 11 de septiembre, ¿estamos más cerca de comprender lo que significa que la catástrofe y el conflicto sean absorbidos inmediatamente por el reino de las imágenes? Nuestra vida cotidiana está ahora marcada por videos de violencia extrema, captados por cámaras de vigilancia o retransmitidos desde zonas de guerra, lo que complica aún más lo que está en juego en términos éticos. Sin embargo, estas imágenes ya familiares tienen el potencial de ser leídas o reimaginadas como lenguaje cinematográfico, como es el caso de Maidan de Loznitsa y Silvered Water, Syria Self-Portrait de Ossama Mohammed y Wiam Simav Bedirxan. Es difícil hacer una mejor guía de la cultura visual contemporánea (y, de hecho, del siglo pasado) que el reciente trabajo de Jean-Luc Godard, de 89 años, cuya asombrosa década comenzó con Film socialisme y terminó con Le Livre d’image, un film-ensayo sobre la violencia de la representación, repleto de imágenes reutilizadas y manipuladas.

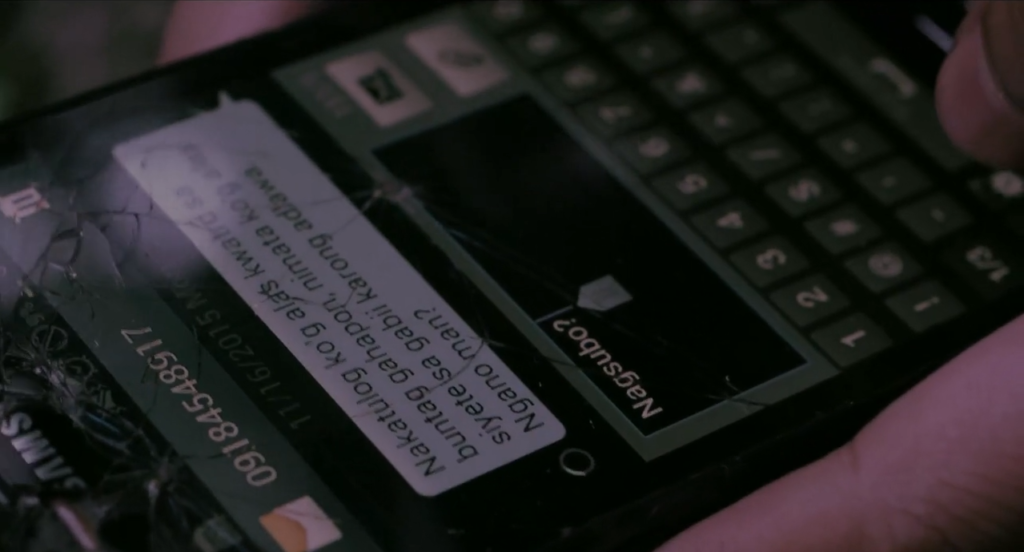

Ninguna película de la década de 2010 se acercó más a la textura de la experiencia de la vida contemporánea que El auge del humano de Eduardo Williams, que captura un modo de aprehender, moverse y relacionarse con el mundo —conectado de forma ambivalente, hiperalerta pero disperso— que es muy propio de su época. (Esta película, más parecida a una termita, también incluye una valiente secuencia de transición en la que interviene un hormiguero enfurecido). En el ámbito de la ficción, Nocturama, de Bertrand Bonello, describe un mundo de capitalismo absoluto, furia impotente y ultraviolencia nihilista en el que los sistemas de creencias se han convertido en marcas comerciales, un mundo que es inconfundiblemente el nuestro.

Lo que más me queda de esta década del cine como espectador no es un tipo de imagen o un modo de visualidad, sino una experiencia del tiempo o, mejor dicho, muchas experiencias diferentes del tiempo. El cine siempre ha sido capaz de evocar múltiples temporalidades, por lo que quizás era de esperar que esta dimensión formal se acentuara a medida que nuestra relación con el tiempo se fuera reconfigurando. El digital expandió las posibilidades de la duración, como en la obra de James Benning y Albert Serra, y en las 18 horas de Twin Peaks: The Return, en las que el tiempo parece dilatarse. Me resulta alarmante hasta qué punto algunas de mis películas favoritas de estos años juegan con la temporalidad de forma sutil y radical: los astutos y burlones anacronismos de Zama, el cortocircuito del tiempo en Kaili Blues, los conflictivos marcadores temporales de Martin Eden, el viaje temporal ilusionista de Happy as Lazzaro, y los múltiples marcos temporales que coexisten en Transit de Petzold, una historia de fantasmas en la que el pasado y el presente se persiguen mutuamente. Las películas más emocionantes de la década hicieron tangible la noción del cine como máquina del tiempo.

Notas

1 Las siglas hacen referencia al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (en inglés, Museum of Contemporary Art). [N. de lxs E.]