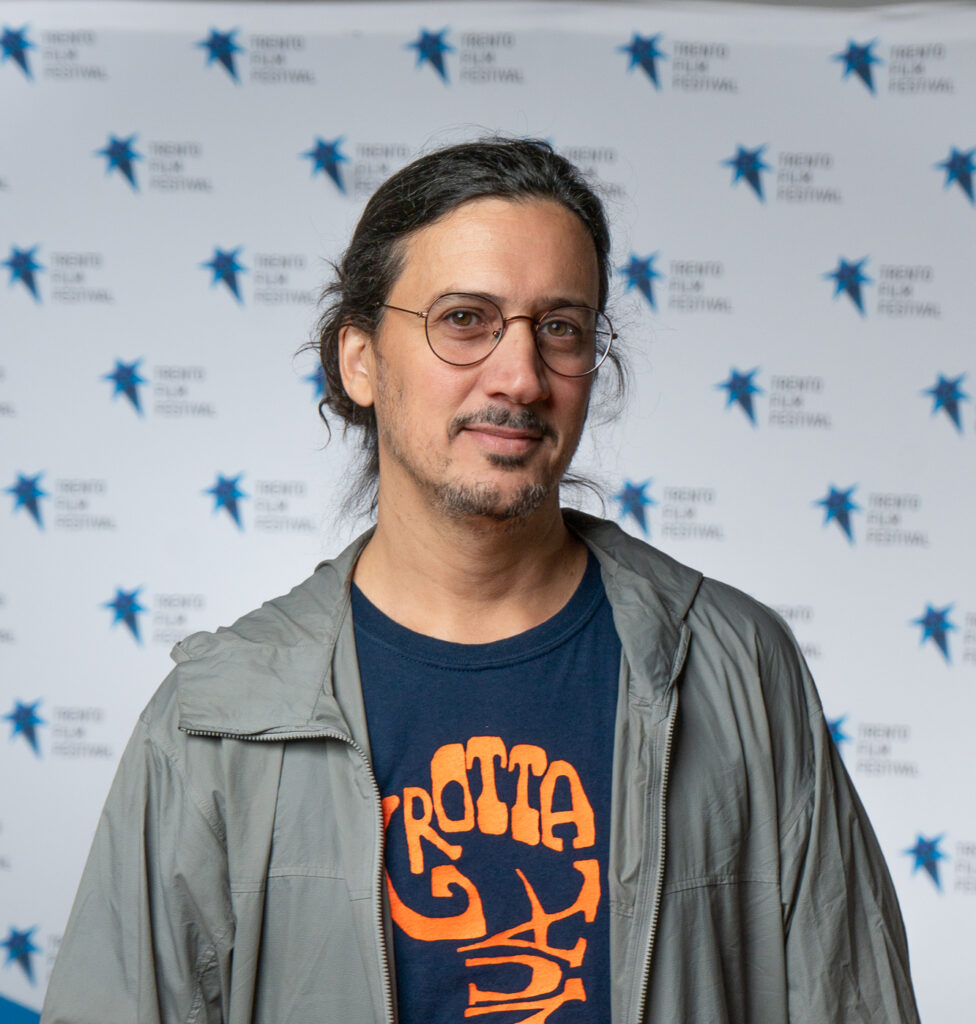

En recorridos signados por la intuición y el riesgo, la cámara de Julián D’Angiolillo no obedece guiones: sale al encuentro con sus propias películas. Sus documentales cuentan historias allí donde el paisaje urbano se enreda con el natural, y donde los ritmos de la ciudad anochecida le contestan a las rutinas oficiales del día. Su interés por lo que habita en los bordes del mundo lo llevó a investigar —filmar— objetos que van desde el parque de su infancia, pasando por halles de edificios y el río matanza-riachuelo hasta las cuevas subterráneas de Cuba e Italia. Todos comparten una cosa: la propiedad de ser fronteras.

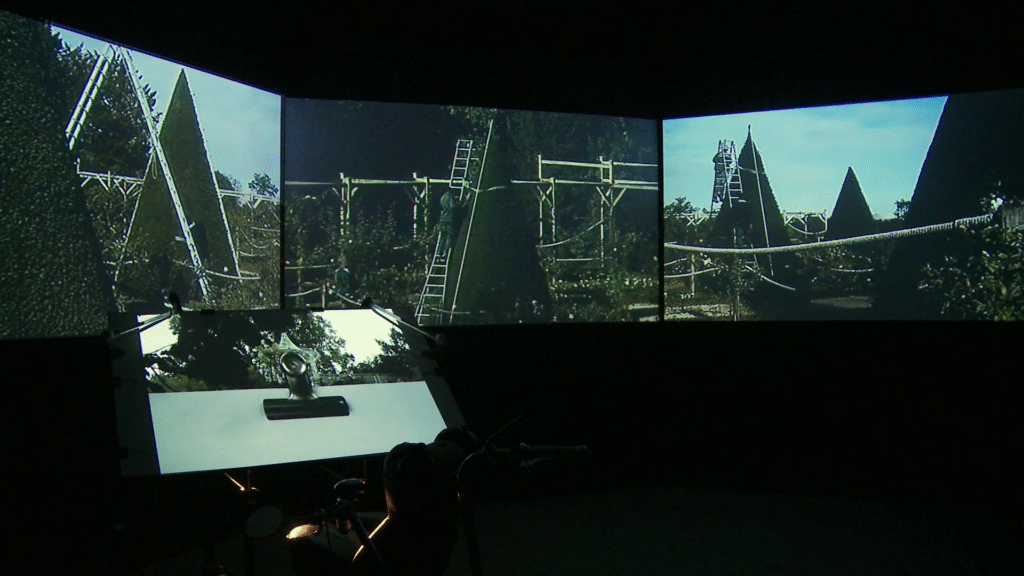

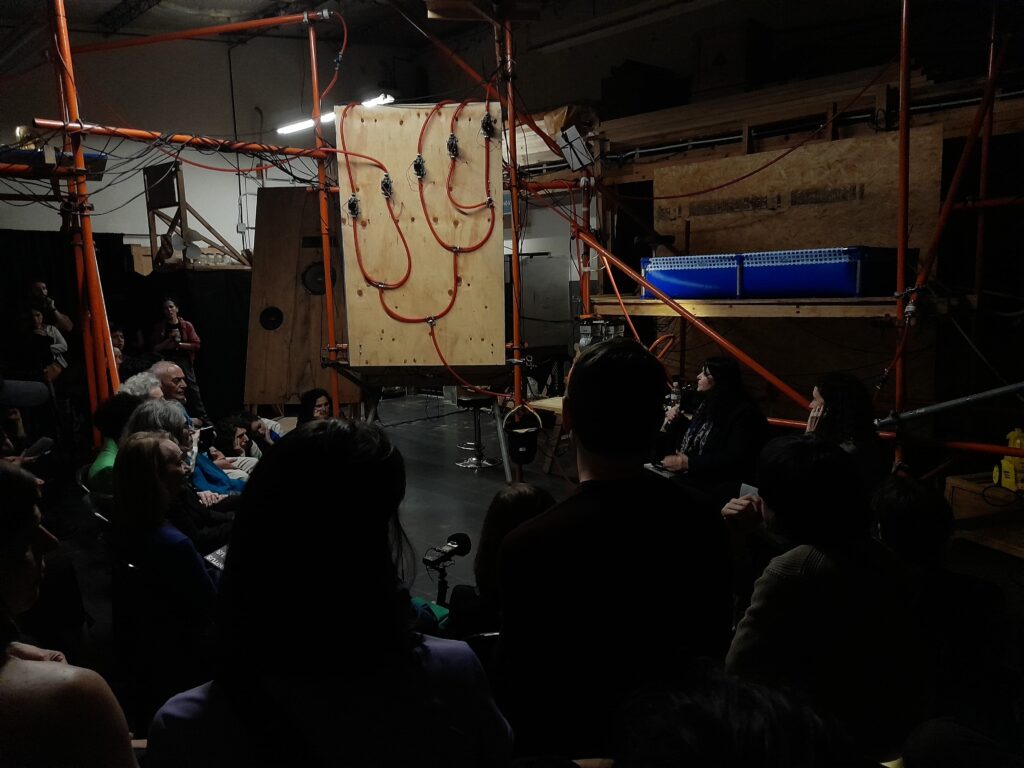

Julián es Licenciado en Artes Visuales (UNA) y Dramaturgia (EAD). Entre sus obras en video se cuentan Condominio, Suite Matanzas y Autosocorro. Sus largometrajes conformaron las selecciones oficiales de festivales como Bafici, Viennale, Ficunam, Transcinema, Forum.doc, Mar del Plata y DOCLisboa, obteniendo reconocimientos como el Premio Sur Mejor Documental y el Premio del Jurado FIDOCS. Además, obtuvo el Premio Lucio Fontana 2014, la residencia de video en la Cité Internationale des Arts de París en 2008, el Premio “Elena Poggi” de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y el Premio Ricardo Rojas al Mejor Ensayo por su libro La desplaza: biogeografía del Parque Rivadavia. De sus obras site specific se destacan la videoinstalación Dirección de paseos en el Jardín Botánico de Buenos Aires, el emplazamiento Antrópolis en el marco de la feria estatal Tecnópolis y su más reciente instalación GEONNITUS, en coautoría con demás artistas, que luego de sus dos puestas en el espacio Investigaciones del Futuro (Villa Lynch, Buenos Aires), augura nueva presentación en la Ciudad de Buenos Aires, durante el próximo mes de marzo.

Expuso sus obras en diversos espacios como Pastificio Cerere (Roma), Onomatopee (Eindhoven), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (Berlin), Maison Rouge (Paris), Kunstverein (Wolfsburg), UCSD Art Gallery (San Diego), Ig Bildende Kunst (Vienna), 98 weeks (Beirut), CCCB (Barcelona), Museo de Antioquia (Medellín), 1era Bienal Fin del Mundo (Ushuaia) y Malba (Buenos Aires).

Haciendo foco en sus tres largometrajes —Hacerme feriante (2010), Cuerpo de letra (2014) y La gruta continua (2024)—, esta entrevista le hace un corte transversal a su obra cinematográfica con la expectativa de echar luz sobre su método, su proceso creativo, sus conceptos y preocupaciones respecto del cine y, cómo no, sus aventuras como artista polifacético. El encuentro tuvo lugar en un café de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2024.

Devenir

Rosario Pilar Roig: En entrevistas previas mencionás que el hecho de que tus padres hayan sido cineastas operó como una especie de repelente hacia el cine. Sin embargo acá estás, habiendo hecho un camino propio. ¿Cómo fue ese camino? ¿Fue contingencia, intuición, decisión?

Julián D’Angiolillo: Lo describiste bien, fue bastante una contingencia: de familia cineasta, nunca quise estudiar cine como carrera porque en ese ambiente siempre fui “el hijo de”. O por lo menos en la ENERC, que era el camino que podría haber hecho porque mi padre dio clases ahí, pero básicamente no quería esa situación. También había algo estético que no me gustaba del cine argentino de los 80. Yo soy un poco más joven que la generación que se llama el Nuevo Cine Argentino, de Historias Breves. Por otro lado, como toda mi vida dibujé historietas y era mi forma de lenguaje, muy rápidamente encontré un grupo de pertenencia, algo crucial en esos años formativos iniciales.

¿Esto fue en el marco de alguna institución?

No, fue algo más bien por fuera. Era el grupo El Tripero, que eran ex alumnos del taller de Alberto Breccia que es quien dibujó una de las versiones de El Eternauta, uno de los más importantes sin duda de la Argentina. Ellos quedaron huérfanos luego de la muerte de Breccia —que fue cuando yo me integré—, en general eran un poco más grandes que yo. Así que me acoplé a esa aventura que era autoeditar una revista, escribir guiones, aprender todo un laburo formativo de dibujo.

Fue hermoso. Se volvió como una especie de comité rotativo porque nos juntábamos en casas distintas de forma religiosa todos los sábados, en donde cada uno llevaba su página o lo que iba trabajando en la semana. Era un sistema bastante parecido a lo que hoy podríamos decir que es una clínica de arte.

La verdad es que ahí aprendí muchísimo, incluso bastante más con ellos que durante los primeros años en la Escuela de Bellas Artes —que la empecé después—, con una herencia más académica que, obviamente, me sirvió un montón, pero el caso de El Tripero fue un grupo en donde encontré una especie de educación sentimental. Había fiestas, vinos. Fue una especie de cofradía inicial que estuvo muy buena. También tuve algún lapso de confusión en donde empecé Diseño Gráfico en la FADU. Después dejé. De ahí viene un poco Cuerpo de letra, de haber hecho tipografía.

En un momento también quise estudiar guion, pero para no hacer guion de cine estudié Dramaturgia en la escuela de Dramaturgia de la que era entonces la EMAD, en donde tuve docentes muy grosos que me ayudaron mucho a soltar el tema de la escritura. Tengo algunas obras escritas en aquel momento. Entonces fue bastante lateral mi acercamiento.

O sea que vos tomaste agencia de tu propio proceso de subjetivación artística; fue un recorrido autodiseñado, casi autónomo.

Bastante, sí. Condominio tiene mucho que ver con eso porque es una especie de exploración urbana extrañada.

Ya que hablás de Condominio, que entiendo es tu primera película: ¿cómo nace?

Fue muy loco porque después terminé haciendo fotos, y de ahí sale ese primer video, en el 2003. Después lo seguí trabajando, pero la primera versión fue en 2003. Es un video que está armado en una especie de situación de registro de fotografías de halls producto de vagar, de caminar en la ciudad y fotografiar con la primera cámara digital que había, que era un chiste: dos megapíxeles tenía. Hay muchos halls de por acá. En esa época estaba medio fascinado por los situacionistas y las técnicas de ver la ciudad desde otro lugar. Empecé también a estudiar muchos artistas que trabajaban con el “caminar” como práctica artística, etcétera.

De hecho, en realidad mi ópera prima fue La Desplaza…, un libro sobre el Parque Rivadavia que fue mi tesis de Licenciatura en la UNA. Es un libro que de alguna forma testimonia la transformación del parque.

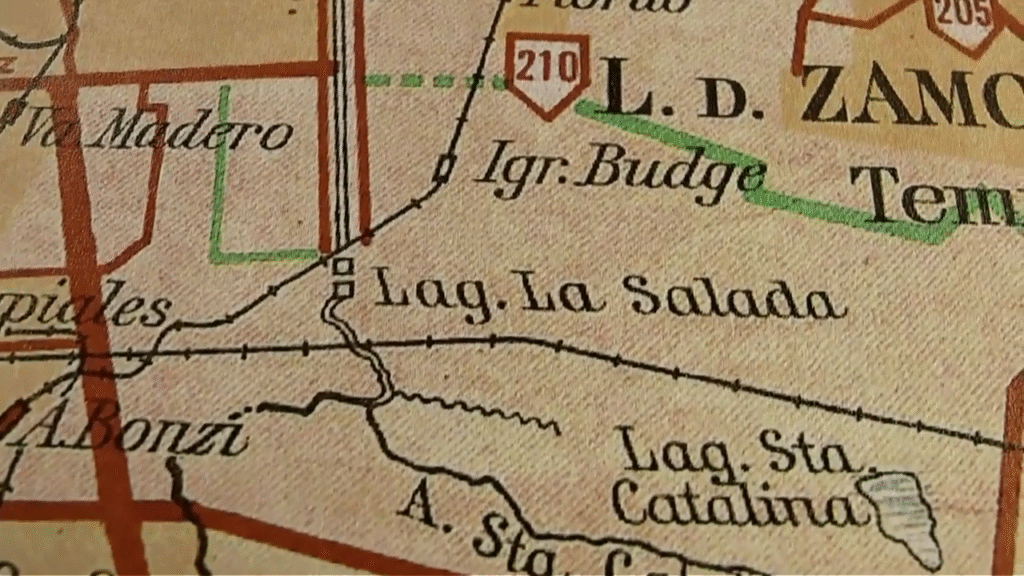

Ahí yo creo que se armó una especie de estrategia o metodología de trabajo porque implicó aprender a buscar archivos en tiempos pre-internet. Si bien existía internet o más bien existía el mail, ese libro lo hice mayormente yendo a las hemerotecas; fue un laburo más bien de topo. No fue fácil, hoy es más accesible hacer un libro así. Ahí me armé y me acerqué un poco a las cuestiones espaciales, esto de conjeturar sobre el espacio urbano. Me llevó también, no tan casualmente, a trabajar sobre La Salada con otros grupos. Ahora te lo puedo trazar como un recorrido, pero no fue constante siempre.

Un tiro en la noche / del riachuelo

¿Cómo se armó la idea de trabajar sobre La Salada? ¿Quiénes eran estos grupos que mencionás?

Fue un poco azaroso: me invitaron a participar de Post-It City, un proyecto de un curador español, posterior al 2001. Él vio el libro La Desplaza…, que habla de cierto estado de transformación del espacio público en un contexto de crisis, y le encantó, vio algo. Así que me invitó a participar en ese proyecto y también con otro grupo que estaba trabajando acá en Argentina, en Buenos Aires, formado más que nada por arquitectos, gente del colectivo m7red. También participó Martín Di Peco que en esa época hacía unas caminatas que se llamaban Rally Conurbano, entre otras personas que veníamos con trabajos en un tono parecido. Finalmente el grupo se llamó Tu parte salada.

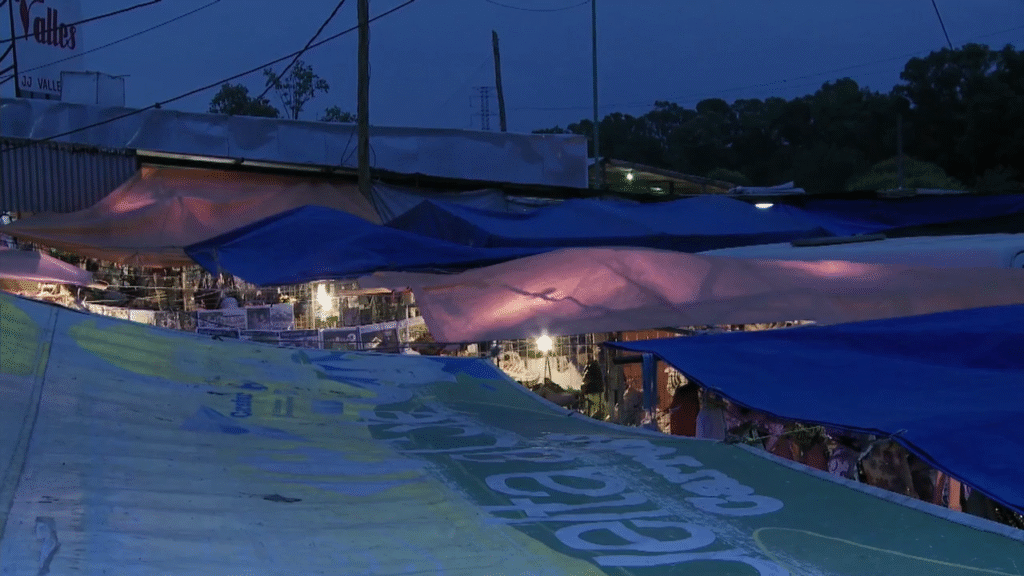

Era muy loco y paradójico porque en ese momento de crisis económica lo que más empujaba para arriba era La Salada. Pero era una especie de ciudad paralela totalmente estigmatizada por los medios que solo hablaban de piratería, todo mal, los inmigrantes, los negros, los bolivianos, era todo malo, toda la mirada que había era muy despectiva sobre La Salada. Después se articuló un discurso, más progresista si querés, que incluía la idea de economía popular. Creo que hubo ciertos acercamientos que ayudaron a ese cambio de mirada, merced no solamente a nuestra película sino al laburo de mucha gente que trabajó sobre el tema y empezó a reflexionar sobre el fenómeno. Realmente es increíble lo que sucedió. Desde el gobierno ahora se vuelve a aquellos discursos de estigmatización.

A partir de ir a la feria yo empecé a llevar mi cámara, pero sin la idea de hacer una película. Hasta que en un momento empecé a ver que era posible. Empecé registrando cosas como lo del tren, entre otras que se grabaron muy al mismo comienzo del rodaje. Todo el mundo le tenía miedo al lugar, y a mí me pareció algo no te digo accesible, pero sí posible en la dinámica de grupo que teníamos, que no era un equipo de rodaje.

Más adelante, después de tener un armado de media hora, ahí sí obtuvimos una Quinta Vía y rearmé un equipo más tradicional en función de un rodaje, pero usando el material anterior, ¿no? Por eso la película es medio deforme: tiene registros de muchos años distintos. Es bastante dispareja a nivel fotográfico, pero es impresionante el material.

Durante ese tiempo aprendí mucho de cine documental. Si bien yo veía cine por ósmosis de mi familia como decías, me empecé a interesar por el cine documental en ese momento; a desmitificar mis propios prejuicios, a decir bueno, take it easy, no está tan mal esto. A reconocer un poco y dialogar más con mis padres, obviamente. No es que estuviera peleado, pero bueno, la típica…

No, claro, pero en parte los padres están para pelearse con ellos…

En un momento te peleás y en otro momento te amigás. En un momento los reconocés y en un momento los extrañás.

Ya que estamos en Hacerme feriante, vos justo llegás en medio de la implementación del Camino de la Sirga, sumado a lo caótico de la feria en sí. Quiero decir, un contexto que está absolutamente fuera de control que a su vez le garantiza estructura a la película. Con todos esos factores, ¿qué tan grande fue la distancia entre la película que imaginaste y la real?

Me cuesta recordarme a mí mismo en ese momento. Pero creo que bastante rápidamente encontré esta estructura que me resultó muy funcional. Esta estructura bien de sinfonía de ciudad que tiene cualquier película de este género, que es que amanece el día y con él la jornada, y así. O sea, me resultaba muy funcional contar la feria a través de esa estructura más cronológica.

Además una estructura que funciona de manera radical, porque la feria abre de noche…

Claro, porque narrativamente obvio que el clímax era de noche, que es el momento en que la feria se arma, y después tenías todo ese momento al amanecer que es muy lírico en un punto. Tiene algo medio psicodélico, alucinatorio: la gente está haciendo compras a las cinco de la mañana al lado del Riachuelo, o sea, realmente es medio trance la situación. Eso me interesaba.

¿Cómo fue el rodaje ahí?

Era un poco como irse de joda. No es que íbamos al reviente, obviamente no era ese el plan porque estábamos con equipos y todo, pero había que pasar la noche, así que una cerveza nos tomábamos. Las nocturnas eran jornadas esforzadas: a las once de la noche nos juntábamos en Constitución, ahí empezábamos, y volvíamos entre las siete y ocho de la mañana.

Así que sí, esta estructura me sirvió mucho para acomodar un material muy diverso entre sí, de años y situaciones muy distintas que iban apareciendo. Lo que decís del Camino de la Sirga, por ejemplo, sí, cuando se dio toda esa situación el Riachuelo se volvió un personaje súper importante; fue condicionante porque el municipio se vio obligado a sanear teniendo que sacar a los feriantes, y eso puso en evidencia la situación informal de los puestos sobre la ribera. Todo eso comenzó a hacer mucho sentido. Al final de la película hay una reunión en la cual vienen los de las cooperativas a explicarles a los feriantes cómo usar la tarjeta. Yo hace tiempo que no veo la película, pero se debe ver rara esta cosa que explican de que “van a tener una tarjeta, van a poder ir al banco”. Hay gente que todavía no está bancarizada, pero es más inusual, digamos. Eso es lindo de ver, ese proceso, ¿no? El lugar que tenía el Estado, más presente. Hay una situación medio irónica sobre lo que sucede y el rol de las personas, pero a la vez estaban ahí. Incluso [Martín] Insaurralde, que hasta hace poco el deporte favorito fue pegarle por su, bueno, no sé cómo llamarlo…

¿Desliz?

Por su desliz del 2023. Hay algo de ese personaje que tiene una operatoria que es efectiva en el territorio. Con los métodos de la vieja política y lo que quieras, pero a la vez…

Estaba sucediendo.

Claro, sí. Estaba sucediendo. En ese sentido creo que es el documental más crudo que hice. En la cuestión de “ir a la casa de”, ir en búsqueda de algo. Había muchas jornadas que se rearmaban a partir de cosas que pasaban, como cuando llegamos a la radio y de golpe llamaron a la asamblea: desarmamos todo y fuimos. No es que decíamos: “No, vamos a grabar tal cosa”. Excepto el día que fuimos al Riachuelo con un bote que habíamos alquilado para navegar, y teníamos que hacer eso sí o sí. Pero en general estábamos medio a la deriva y viendo qué aparecía.

¿Seguís teniendo contacto con las personas de la feria?

Mira, después de la película hice algo con uno de los chicos, DJ Vampiros. Hicimos juntos una presentación para el ciclo de Lola Arias Mis documentos1 que estuvo muy bien y muy divertido. Fue un poco más performático, según la propuesta de ella, usando material descartado de la película mezclado con algunas cosas biográficas de él. Eso estuvo muy bien.

Desde 2010 (año de filmación de la película) hasta acá se desalojaron muchísimas familias en la construcción del Camino de la Sirga, que todavía sigue en obra. ¿Qué opinión tenés sobre esa realidad?

En general la gente que labura ahí… algunos están más afincados, pero es gente que tiene miles de laburos distintos y no es que solamente están en La Salada. Hay algo mucho más dinámico, y esa feria a veces es un yeite más en la economía familiar. Por otro lado, hay una situación ambiental que obviamente era necesario sanear. En cuanto a la reubicación, yo hace tiempo que no voy, pero era muy complejo en cuanto a laburo sociológico. Te la regalo, porque realmente era mucha gente…

La película se filmó entre 2007 y 2009 y se terminó en 2010. En esos años empezó a haber una cierta recuperación económica, con lo cual ahora debe ser otro el cantar, habría que ver. Creció mucho Avellaneda y también Flores, que de hecho lo hablan en la película: “No, porque van a Flores primero que acá”, dicen. También es eso: la clase media bajó mucho acá, cuestiones de movilidad de clase. Pero bueno, es un tema importante cómo interviene el Estado, de qué manera y qué puede hacer en relación a eso. Porque también están las estructuras auto-organizadas en las cooperativas, que tienen sus administradores —algunos más democráticos que otros—, y es interesante esa especie de compendio de fuerzas que está continuamente negociando posiciones.

Y el tema con el Riachuelo, bueno, Acumar es teóricamente el organismo encargado de sanearlo. Y la verdad es que mejoró muchísimo el tema. Ahora de hecho hay navegaciones desde La Boca, que en ese momento era inimaginable. Incluso nos decían que estábamos locos, que nos podían disparar desde la orilla.

¿Disparar?

Cuando hicimos la toma desde el agua —atravesando por debajo el puente ferroviario de la feria— la policía no nos quiso escoltar. Pedimos escolta pero no quisieron subirse, nos decían: “¡Ustedes están locos!”. A mí me parecía que había que hacerla igual, así que fuimos solos y de hecho creo que fue mejor que no vinieran. Por ahí nos disparaban si estaba la policía. Pero bueno, son esas cosas que, en algún momento entre la tenacidad y la necesidad de hacerlo, medio que no lo pensás y vas para adelante, lo hacés, qué se yo.

Cine errancia

En otra entrevista mencionás que el territorio de La Salada está en una “Triple Frontera” entre CABA, el partido de la Matanza y el Conurbano. Voy a recuperar tu metáfora porque es posible pensar que tu filmografía también habita una Triple Frontera entre el arte, la información y la ciencia. Vos salís a filmar el mundo de una forma en la que, si bien prima el dispositivo artístico, está muy presente la labor de investigación —arqueológica si querés— y una voluntad por polemizar con los enfoques mediáticos hegemónicos respecto de esos objetos de investigación. Y son películas eficaces si lo que unx quiere es informarse sobre hechos o fenómenos de la realidad objetiva. En ese sentido, si tuviese que pensar tu cine en términos de género diría que es no-ficción. ¿Te identificás con esa categoría?

No, la verdad es que no sé. Esta operación de decir “soy un cineasta de tal modo, de tal otro”… no puedo, no me sale, y realmente tampoco reflexiono tanto sobre el siguiente paso, no especulo a ese nivel. Por lo menos yo siento que no lo hago. Quizás de lejos se ve un recorrido coherente, pero lo hago de una forma medio natural. Confío en los caminos erráticos, accidentales, y en la deriva también, y confío que alguna cosa te pueda llevar a la otra y que eso sea un camino genuino, porque además siempre hay muchos caminos posibles, encrucijadas y bifurcaciones. No es que piense tanto en el sentido de “yo quiero hacer un documental de tal forma, no ficción o híbrido”, la verdad es que en esas categorías no lo pienso.

Sí recuerdo que al comienzo de Hacerme feriante empezaron a llegar más documentales acá, y se hablaba mucho del documental observacional o contemplativo. Cuando empecé a ver más películas de ese tipo dije: “Ah, en la feria se puede hacer algo como esto”. Porque lo que no me gustaba del documental tradicional era la voz narrante, o la idea de una bajada…

¿De una enunciación más fuerte o marcada de tu parte?

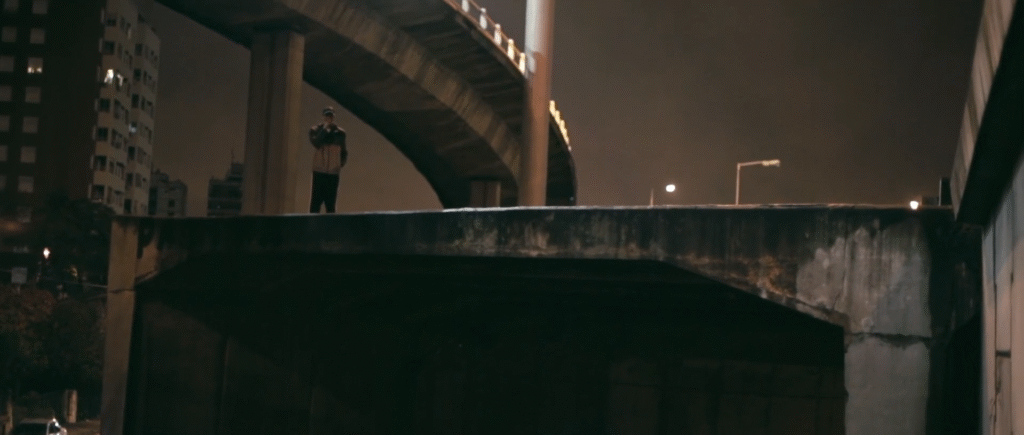

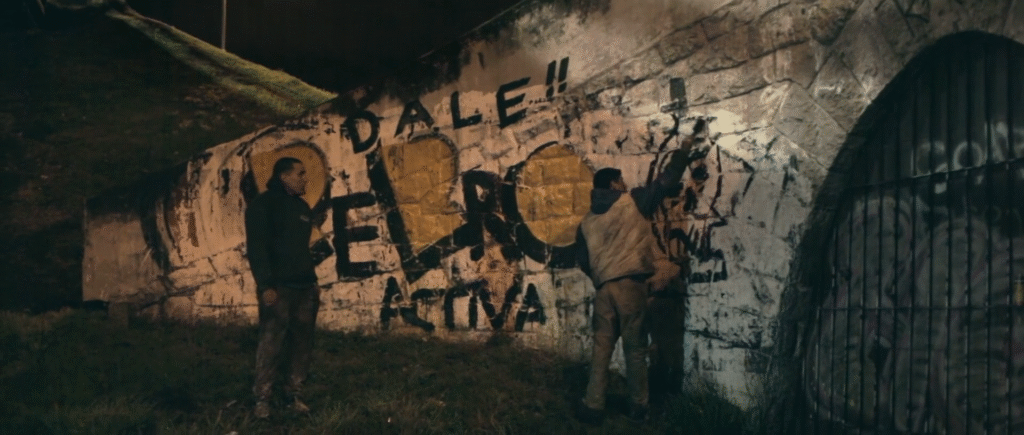

Claro, que en realidad no es que no la haya, siempre la hay. Pero hubo algo de esa forma que me hizo sentir más cómodo, por lo menos. Cuerpo de letra por ahí está ficcionalizada, pero tampoco fue que yo dije: “Ah, ahora vamos a hacer algo híbrido”. Para nada. Fue más un resultado del proceso de conocer a los chicos, lo que ellos me decían y contaban. Fue a partir de anécdotas o un “che, qué bueno filmar esto”. Otros tenían ganas de actuar. “No me puedo perder esto”, pensé, así que ¿por qué no hacerlo? Y no es que yo sabía que había que hacer un híbrido. Fue parte del proceso y lo hice obviamente con convencimiento, no me arrepiento, pero bueno, no fue tan frío el razonamiento.

Claro, hubo una gran cuota de incertidumbre. De ir encontrando la película a medida que se iba haciendo.

Sí, eso siempre. De hecho me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho hacer un guion. Para La gruta continua también: tengo veinte versiones de guion, porque presentamos a muchos fondos previamente y no ganamos ninguno. Veinte versiones de guion distintas para intentar explicar algo que realmente no podía explicarse. Había que hacerla como finalmente se hizo, que fue a partir del material, y buscarla también en el montaje. Quizás es una película más extraña o radical que las otras, en ese sentido.

Lo cual implica también mucha confianza en el lenguaje del cine.

Puede ser, sí.

Volviendo a la pregunta anterior, cuando mencionaba la información me refería a que si unx ve tus largometrajes, rápidamente puede notar la rivalidad con los discursos o representaciones hegemónicas de los temas que abordás. Digo, la primera escena de Hacerme feriante es un scrolleo en la compu de los titulares de distintos portales de noticias sobre La Salada: todos lapidarios.

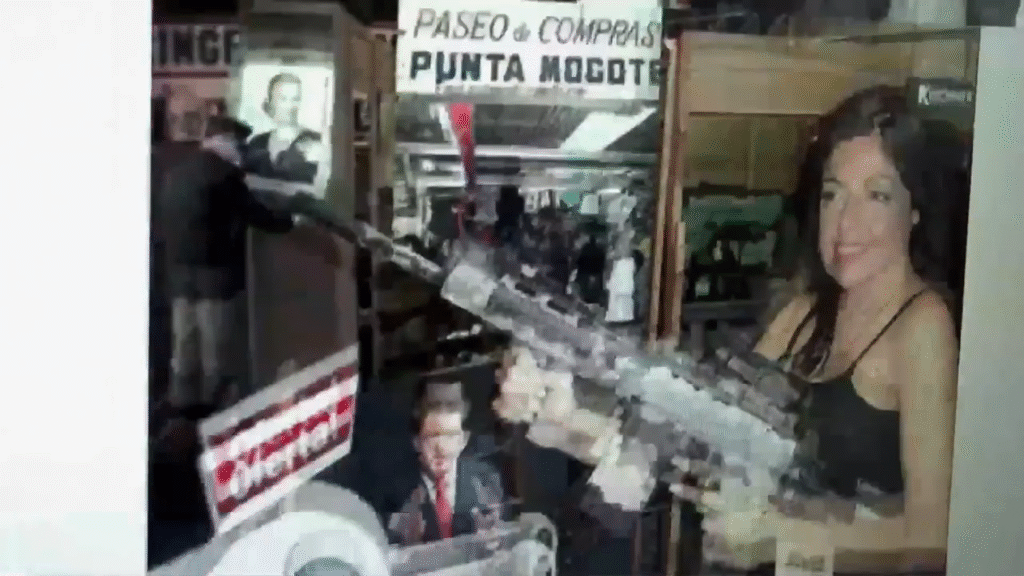

Eso sí, claramente. En Hacerme feriante yo justamente lo que quería hacer era ir en contra del relato de La Salada. Siento que, en ese sentido, algo que estuvo bueno, con todas las fallas y problemas que tiene la película, es que contribuyó a una mirada distinta o un conocimiento sobre el fenómeno. De hecho, la levantaron en TN para mostrar cosas, o sea, me la piratearon ellos. Hubo un suceso muy gracioso que es que [Nicolás] Wiñazki usó el fragmento de Insaurralde para hacer una campaña anti-Insaurralde (previa al escándalo). El documental está en YouTube, abierto, y me gusta que sea así. Pero fijate que tuvo que recurrir a la película sin acreditar que era un documental ni nada. En ese sentido, sí, la idea era ir en contra de cierta mirada muy estigmatizadora, o que yo sentía muy problemática en relación al tema de los textiles.

En este punto, ¿encontraste dificultades en tus abordajes?

Ahondé más en el tema de los talleres y tengo una película medio maltrecha al respecto que nunca terminé. No sé si alguna vez lo voy a terminar. Me metí con algo que era muy difícil y me vi ante la necesidad de tomar una posición muy unívoca para poder abordar ese material, y no encontré el lugar para poder hacerlo. Lo pienso ahora en voz alta y sí, puede ser que algo de eso haya dificultado que haya evolucionado.

En Condominio hay una pregnancia de la foto fija, más propia del cómic. Y el final de ese corto es un plano fijo de una tranquera en un campo, es decir, un paisaje rural que cierra toda la secuencia urbana con una tensión, un contraste. ¿Por qué das ese salto?

Condominio tiene algo de un ensayo del límite, como de los espacios liminales. En ese momento no lo pensaba así, pero cuando lo estaba haciendo me daba cuenta de que había algo del hall o de la estructura del palier —que divide el espacio público del espacio semi privado— que tiene que ver con esta idea del límite, de esta cosa del confín. Me parecía que estaba buenísimo en el alambrado.

En esa época, que había arrancado con la analógica, empecé a hacer muchas fotografías a alambrados, me gustaban. Me atrapaba algo de la situación artificial del límite a través del alambrado. Es una herramienta medio de conquista, de domesticación del territorio, también de avance sobre los pueblos originarios acá en Argentina en particular. Había algo de eso en la tranquera que me gustaba y que me parecía de alguna forma un buen cierre también de la secuencia urbana.

También es algo que está presente en La Desplaza, que, si bien se habla de la ciudad y su crecimiento, hay algo de esa situación de que el parque es una pequeña resistencia de la naturaleza en la ciudad, todavía, si bien es al revés, en realidad el parque está fabricado por los urbanistas como una especie de miniatura que imita la naturaleza. Pero si uno lo ve desde otro punto de vista, también puede ver eso como un tercer paisaje.

¿A qué le llamás tercer paisaje?

Existe un libro que es un pequeño manifiesto de un paisajista que se llama Gilles Clèment que uso para mis clases, es muy bueno: el tipo habla del tercer paisaje, que sería como el yuyo que crece entre las dos veredas; algo que no es ni el paisaje natural ni el paisaje urbano diseñado. El tercer paisaje es algo que brota entre las ruinas.

¿Como una fisura, algo quizás indisciplinado?

Bueno, hay algo de rebeldía y eso me gusta. Ahora uno lo figura y queda como canchero en el razonamiento, pero no fue algo tan concientizado. Me parece que hay algo de ese interés en haber decidido hacer ese final en Condominio.

Ese interés está en todas tus películas.

Sí, sin duda, es algo que me encanta.

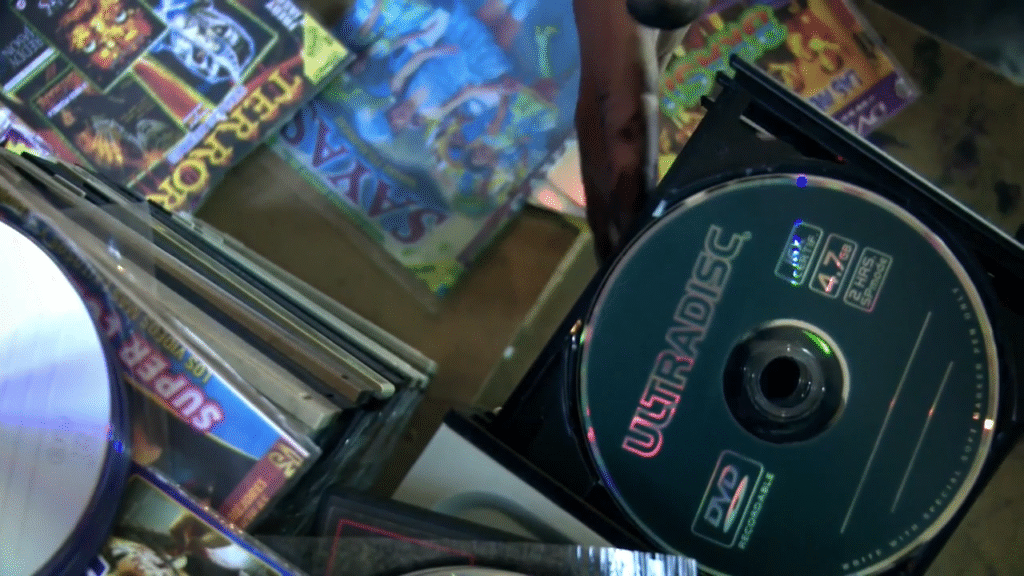

Una crónica tecnológica

Ahora que hablamos del alambrado, en la experiencia de ver tu filmografía completa unx puede pensar que tus películas ofrecen un testimonio o una crónica del avance tecnológico de los últimos diez, quince años de la Argentina. Filmás muchos objetos, en especial las herramientas con las que las personas trabajan —las máquinas de coser en el corto Moritzu (2013), las disqueras con las que se hacen las copias en Hacerme feriante— y otros de la vida cotidiana, como un celular de CTI Móvil, billetes de 2 y 5 pesos, televisores que ya no se usan, calculadoras, y casi siempre están en primer plano. ¿Cronicar el avance tecnológico, por decirlo así, es algo que buscás? ¿Qué es lo que te llama la atención de todos esos objetos?

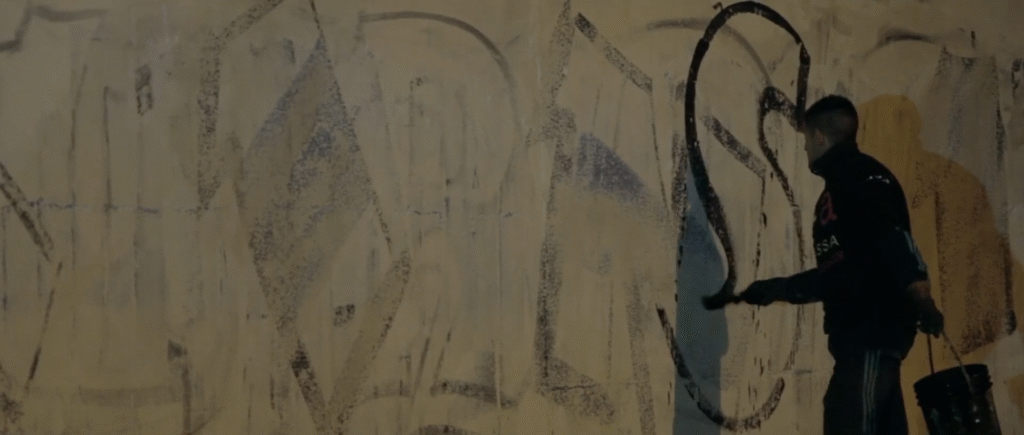

Sí. Los objetos, y también las técnicas. Si pienso en Cuerpo de letra, hay algo de eso: los objetos, el rodillo, el compresor que llevan en la camioneta, el pistolete con el que blanquean… Hay algo de lo inanimado, o una especie de animismo medio desplazado, que me copa. Quizás también es parte de esa escapatoria de la ficción que sigo. El mito originario del escape de la ficción es una especie de bala que viene disparada y que sigue… Por ahí después termino a los cincuenta años haciendo una película con Leo Sbaraglia [risas].

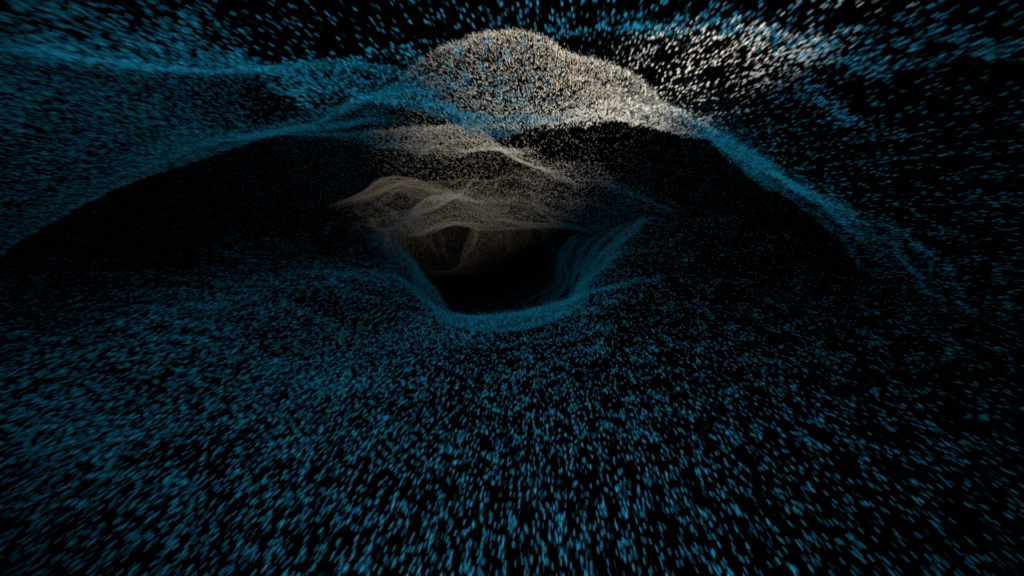

En esta misma línea sobre lo tecnológico, también noto una experimentación en cuanto a lo formal. Desde el corto Trasplante (2018), que lo filmaste en Super 8, hasta La gruta continua, donde introducís un archivo 3D, que es una imagen digital que tiene muchísimo protagonismo en la película. Aprovecho el comentario porque también te quería preguntar, ¿cómo hicieron ese escaneo?

Me gusta la asociación. Está bueno porque en realidad el 3D es un objeto en sí mismo. Lo que es interesante de esa secuencia es que yo tenía el primer corte de la película y tenía el testimonio de Badino, que es el señor que habla de los sonidos infrasónicos en las cuevas. Yo ya tenía pautado que la secuencia gráfica iba a estar, pero la tenía puesta en el corte como una cosa muy gráfica, como mapa 1, mapa 2, mapa 3. Es decir, no tenía mucho más desarrollo que un powerpoint.

Después me metí un poco a trabajar el diseño de los mapas con Mariano Grassi, y buscando las cartografías de las cuevas donde Badino había grabado, veo que me faltaba una [la Grotta Su Bentu]. Él después falleció, así que le escribí al protagonista de la película, pero tampoco conseguía nada. Entonces me puse a buscar en internet y encontré un grupo de espeleología [el Gruppo Grotte Nuorese] de Sardegna que había hecho una cartografía. Les escribí y les mandé el fragmento de la entrevista de Badino (que es como el Gardel de la espeleología italiana, un tipo hiper famoso en ese ambiente, de hecho el otro día vi en Facebook que acaban de inventar el Premio Badino al ensayo científico, realmente es un tipo muy respetado y conocido) y ¡no lo podían creer!: “Qué bueno, no sé qué, ya mismo te mandamos el escáner”. Pero me mandaron un archivo pesadísimo, porque estos espeleólogos… primero que son unos locos, hace falta decirlo. Pero además uno de ellos es ingeniero, que es con el que yo me terminé escribiendo, y resulta que el tipo labura en obras re gigantes tipo hidráulicas, de represas, y hace la espeleología como un hobby. Y bueno, se habían metido en esta cueva con uno de estos escáner 3D que usan e hicieron un escaneo de toda la cueva.

Me mandó ese archivo y no lo podía abrir con nada. No había ninguna computadora que me lo abra, realmente necesitaba un Falcon. Así que con Rodrigo Noya —que fue con quien hicimos la animación—, empezamos a ver estrategias para poder abrir el archivo. Una fue bajarle la definición: empezamos a bajar, bajar, bajar, hasta que lo pudimos abrir: era toda una nube de puntos inmensa, porque es una cueva gigante de muchos kilómetros; después cortamos pedazos del mapa, porque no entraba, y según esos pedazos hicimos los recorridos hasta armar un rompecabezas de cómo era la cueva. Y quedó esa especie de cosa medio proto, porque no llega a ser una fotogrametría (que ahora hay muchas que se hacen con los celulares). Pero estuvo bueno, porque al final quedó algo más primitivo y a la vez digital. Después le dimos más profundidad y reconstruimos el recorrido. Y ahora que lo decís, ya que hablaste mucho de Condominio, me flashea porque nunca había pensado que el procedimiento es bastante parecido en el sentido de imaginar un recorrido. Porque en realidad yo estuve en las otras cuevas pero nunca en esa, y fue divertido conocerla a través de esa imagen. La conocí a través de ese recorrido.

Incluso fue gracioso, porque de golpe fue como: “No pará, ahí hay una persona, no, frená, anda para atrás, bajá”, y la encontramos. ¿Viste que en un momento se ve que hay un trípode? Eso es porque está escaneado el propio tipo que hizo el escaneo. También perdimos mucho tiempo buscando un murciélago. Yo le decía a Noya que había un murciélago y él me decía: “No, no, esto no es un murciélago”, discutimos, estuvimos como dos horas buscando al murciélago porque yo quería darle la vuelta al murciélago: no era un murciélago. Perdimos horas de edición, como tantas otras horas que he perdido, pero bueno: fue una especie de reconstrucción del espacio, y en un punto está bueno porque es la idea de objeto llevado al mango.

Hay algo de escultórico en lo que decís…

Sí, es algo que a mí me interesa y que también estaba presente en los halls de Condominio. Como una cosa de buscar en el espacio. Modelar en el espacio es lindo. A veces el cine modela, crea. Incluso lo más planimétrico que puedas, incluso filmando con un tele que aplasta todo, igual modela, y eso en Condominio estaba muy presente con las luces que se encienden y apagan. Es muy rústico como procedimiento, pero a mí me da un poco de ternura. Ya se me fue el cringe que tenía en una época, de hecho ahora lo muestro con cierto orgullo. “Miren lo que hacía en mis jóvenes años”. Y lo de la cueva también tiene algo de eso, como modelar algo nuevo. Tenía ganas de pasar a otra dimensión, era algo importante en la película con respecto a todo lo que se hablaba: poder hacer un salto en la imagen que también fuera pasar a otra dimensión. Por el aire, por todos los temas que se hablan en la película, y esta idea de la tridimensión más la tensión que hay de fondo con la película de [Werner] Herzog2, que siempre en algún lugar está trabajando. Fue como una especie de comentario.

Un comentario tecnológico.

Claro, sí, y que probablemente envejezca en dos o tres años.

Subjetividad(es)

Hay una curiosidad que también está en tus otros largos y que tiene que ver con la subjetividad. Vos filmás la feria, la calle, las cuevas, pero no sin abordar algo de la constitución subjetiva de quienes habitan esos territorios. Los tres largos capturan ciertas densidades vinculadas a sus modos de vida, sus preocupaciones e intereses. ¿Esas escenas las fuiste a buscar o también fueron producto del devenir propio de las películas?

Identifico bien esto que decís, pero tampoco lo veo como algo tan consciente. En Hacerme feriante sí recuerdo esta idea medio talibana de decir “no quiero personajes”. Sí me imaginaba la película como de espacios, incluso con sus personajes como el chico de los DVD, o Castillo mismo, que se destaca un poco como personaje. Pero no quería que me capture. Te digo que incluso hasta en La gruta continua, que tiene más desarrollo de personajes, también estuve muy atento a que no me capturaran. Siento que algo de eso es una estructura recurrente a la que yo escapo.

En La gruta continua me pasó con Gobetti, el espeleólogo escritor que maldice y que tiene una personalidad muy fuerte. Es al que más filmé, del que más material tenía. Así que empecé a recortar un poco para equilibrarlo con los otros y que no copara tanto el relato. Pero eso no quiere decir que no esté interesado en esa subjetividad, al contrario. No lo tengo tan pensando, pero lo que no quería es esto medio maniqueo de cuando se construyen los personajes en las películas como si fueran, no sé, prototipos o esquemas o recipientes…

¿Arquetipos?

Sí, arquetipos, esa es la palabra. El bueno, el malo, digamos, personajes que son mecanismos que hacen funcionar el relato.

Sin embargo pienso en Frankie, de Cuerpo de letra, el que tiene el tatuaje de la araña, y hay algo de maldad en su personaje.

Sí, está ese contraejemplo. Hicimos que actúe de malo porque tiene cierto aspecto, por su sola presencia medio que te pedía ser el malo, pero es más bueno que el pan, es divino. En todo caso es una figura un poco más enigmática. Cuidamos el montaje para que no aparezca sonriendo en la película y ese tipo de detalles.

Claro, por lo que entiendo, más que un interés o intención de tu parte porque haya un malo en la narración, lo que había era alguien con ganas de interpretar un papel y vos le diste cabida a eso.

También había algo de juego. Lo bueno de estos proyectos que no tienen un guión previo tan rígido es que hay una zona de incertidumbre y de experimentación en el rodaje que te puede sorprender también, o te puede traer sorpresas que están buenas y que podés incluir. Ahí entra la subjetividad, o en todo caso es algo que juega a favor de que aparezcan esas subjetividades, que no son las del director o el autor.

Hasta ahora no hice la voz en off del director. No digo que no la vaya a hacer nunca, pero en general tengo bastantes problemas con eso. Me cuesta la voz en primera persona, es un recurso que trato de evitar. Y también porque uno trabaja, de alguna forma, para uno mismo como espectador, entonces también trato de construir lo que a mí me gustaría ver.

¿Pero por qué decís lo de la subjetividad? ¿Sentís que hay un énfasis en eso?

No, no me parece que haya un énfasis. Claramente no hay testimonios, no hay una exploración de los sentidos subjetivos de los feriantes, por ejemplo, pero sí hay una cámara que está observando cómo se vinculan, cómo trabajan, cómo llevan adelante una asamblea o una instancia de negociación.

¿Una cámara más personaje?

No sé si se nota particularmente la presencia de la cámara, pero sí me parece que no son paisajes-objetos, es decir no son paisajes inertes o ahistóricos vaciados de su dimensión social, sino que son paisajes habitados porque la película capta justamente esas subjetividades y sus interacciones, sus dinámicas productivas. Se me viene la escena de Hacerme feriante en donde están los pibes de la feria jugando a la Play, por ejemplo. ¿Cómo fue que filmaste ese momento? ¿En dónde estaban?

Están en el taller, que es la casa de ellos. Los pibes están reabsorbidos ahí, y en un punto la situación era más bien construir esa especie de espacio dada la convivencia en el espacio doméstico y laboral. 24 hours, ¿viste? La verdad que estaba a la mano, porque es eso: en un lugar están jugando a la Play, al otro lado están cosiendo, y está llegando el mayorista a llevarse las prendas, etcétera.

Me acuerdo del pibe que entra y actúa que tiene un paquete con telas muy pesado. Eso es un buen ejemplo de la sorpresa que hablábamos. Es algo que sucedió, y normalmente en un documental de la BBC a eso lo sacarían. Además es muy bueno lo que hace el chico, porque actúa el trabajo y actúa que el paquete le pesa, es decir, sobreactúa con complicidad a la cámara su propio rol de subalterno, que en ese sentido no había una idea de extractivismo más compleja. Y tuvimos muy en cuenta este tema de la glamorización de la pobreza que a veces hay en muchos documentales, o cierta cosa de pornomiseria que obviamente siempre intento rebatir cuando tengo ocasión.

¿Podrías ampliar esta idea de pornomiseria?

Pornomiseria no solo en relación a la pobreza, sino también en relación a la cuestión de los sentimientos, de cómo te relacionás para comprometer a alguien en una película. Por ejemplo, en La gruta continua, en un momento, cuando están en la cueva y hablan del tema del agua, los de Grupo Gruta Continua contaron que había fallecido uno de ellos hacía muy poco. Yo lo tenía, pero decidí no incluirlo en la película porque también me parecía que era pornomiseria, en el sentido de traer un testimonio que por ahí era eficaz en la película, pero desde un lugar lacrimógeno que no me interesaba, porque hay mucha gente que tiene ese reflejo: “No, es peligroso, se juegan la vida” y no se qué, y no me sentía cómodo con la idea de ubicar a uno de ellos, sobre todo a la mujer de uno de ellos —justo estuve en ese momento en el cual se quiebran durante la toma—, llorando porque había perdido a su pareja hacía tres meses. En muchos otros documentales uno ve esas escenas. Es más personal cómo manejar esos materiales también, ¿no?

Cruces

Cuando vi tus películas —por suerte la primera vez fue en el cine— sentí que podía explorar el mundo con ellas. ¿Qué es el cine para vos?

A mí me ayuda, me ayuda a conocer, a acercarme a eso. A las tres películas las hice también para conocer algo que me interesaba en algún sentido. Los cortos de alguna forma también. Conocer y también entender, porque a veces hay cuestiones que uno conoce, como el parque Rivadavia, que obviamente lo conozco, pero también uno quiere comprender qué hay ahí, en este caso más allá de mi infancia. Después en el camino aparecen otras cosas y uno trata de establecer un recorrido, y me gusta la sensación de conocer con la película: creo que por ahí están las tres películas. No me interesa que te enseñen algo, sino que la misma película vaya abriéndose paso y uno descubra con ella a medida que la ve. En ese recorrido no todas las preguntas se responden, y a veces son más importantes las preguntas que las respuestas. A veces busco intuitivamente. No soy tan dogmático.

Evidentemente en Cuerpo de letra arriesgaste tu integridad física, al igual que en La gruta continua. Recién dijiste algo que lo tenía anotado y me olvidé de preguntarte y que tiene que ver con el peligro o el riesgo: ¿Qué papel juega en tus trabajos?

En todas tengo alguna anécdota. En La gruta continua no me pasó nada realmente, pero tuve un accidente filmando Cuerpo de letra. No fue en el rodaje, pero en los días previos a una de las jornadas tuve un accidente muy serio. Iba en bicicleta y me chocó un colectivo. Me quebré la cadera, tuve una triple fractura de fémur muy zarpada. Me pusieron una placa, tornillos, todo antes de rodar. Ya habíamos tenido una etapa de rodaje y la reacción de los pibes después de eso fue increíble. A nivel psicológico fue raro, casi que me lo estaba buscando, porque realmente hacer eso en la General Paz… todo mal, y ellos contaban todo el tiempo la anécdota. Fue como un freno, una piña, la saqué recontra barata. Pero ayudó muchísimo cuando retomamos el rodaje, porque los pibes se recontra solidarizaron e incluso generó una cercanía increíble. Hay un montón de fotos de rodaje en donde yo estoy con muletas. Me cargan mis amigos, algunos me dicen Danger. Pero no es algo que busque.

Y lo de la espeleología, hasta no hacerlo no sabía que me iba a pasar, pero lo hice y me copó. Cuando pasas por un coso chiquito mucha gente te mira con cara de “¡qué estás haciendo!”, pero realmente no pensaba que se podía derrumbar el lugar. Una persona más fóbica lo primero que piensa es que se le va a caer la piedra encima. Es una mezcla entre fe, inconsciencia y confianza. Me acuerdo de una que fuimos con los del Grupo Espeleológico Argentino en Córdoba, que nos metimos a una cueva que está debajo de una ruta, y algunos dijeron que se quedaban afuera, que no se iban a meter ahí. Y yo dije, bueno… Igual me metí.

¿Tu aproximación a los espeleólogos fue por un interés en la espeleología en sí, o fue a partir de la película?

Es muy gracioso, pero fue a partir del libro del Parque Rivadavia. Ellos se reunían en el parque, en una época tenían una sede en un lugar abandonado que había ahí. Una de las primeras cosas que grabé siendo adolescente, con una cámara VHS, fue ese lugar, donde había un cartel del Grupo Espeleológico Argentino, y a ese cartel ahora lo tienen en su sede. Es muy loco eso. Y yo mucho tiempo después, cuando hice el libro, los contacté. Y la verdad que ahí fue cuando descubrí que existía la espeleología. Los fui a conocer directamente y a partir de eso fue que descubrí todo ese mundo. Increíble.

Un poco místico el cruce de objetos, ¿no?

Sí, todo es una cosmogonía… Se podría hacer como el pizarrón del investigador privado, es medio paródico.

¿Sos cinéfilo?

Me gusta mucho el cine, voy a ver películas, pero no sé al lado de otra gente. Depende con quién me compare. Al lado de algunos amigos, sí. Tengo rachas, a veces veo tres películas por semana, cinco, diez, no sé, y luego pasa una semana que no veo ninguna. O si estoy todo el día trabajando o editando no quiero ver nada, eso seguro.

¿Cuáles son tus influencias? Películas o cineastas en particular que te hayan marcado.

En general son películas que yo siento que me coparon; por ahí son las películas y por ahí es el momento. En ese sentido me gusta la idea de que haya películas que me marcaron de alguna forma. Por ahí lo que pasa a veces, cuando uno ve las películas, es que te pegan de una forma y después la volvés a ver y es como “¡ah!” [expresión de eureka o descubrimiento] Eso también es un combo particular. Ahí no sé si me considero tan cinéfilo. El cinéfilo es más estudioso, tiene otra relación con el objeto. Me siento afectado por las películas a veces, incluso por las malas. Hay una película muy mala que me afectó mucho y que no la volví a ver, y no la quiero volver a ver porque le tengo respeto, que es Le Passage, con Alain Delon. La vi cuando era chico y tengo una fijación con ella, pero porque también tenía una mezcla de ficción filmada y animación, y había toda una cosa con un padre que era dibujante que me identificaba de alguna forma. También a veces uno se enoja con las películas, no sé si a los cinéfilos eso les pasa [hace silencio unos segundos]. No, sí, les pasa [risas].

Los años formativos son determinantes, uno está muy receptivo a la influencia. Me acordé de los episodios de Fabián Polosecki en la TV. También de Dársena Sur, de Pablo Reyero, una película que tampoco volví a ver, pero en su momento también fue importante como documental hecho en Buenos Aires y con personajes, digamos, reales. No está tan valorizada.

¿Te pensás en alguna corriente estética o tradición en el contexto del cine argentino y latinoamericano?

No, la verdad que no, pero sí siento que tengo familia. Así como te hablo de Dársena Sur, empiezo a ver también otras películas en donde veo cosas que trabajo, y está bueno que suceda.

¿Por ejemplo? Alguna película del presente con la que te sientas emparentado, o que sientas que tu cine tiene algo que ver con esas películas en particular.

Los chicos de Antes Muerto Cine. También los conozco de muy chicos. Los vi crecer y me gusta mucho ver cómo van haciendo sus obras. Me parece que está bueno el recorrido que están haciendo. Igual a veces me cuesta el cine contemporáneo.

¿No te gusta nada?

Me gusta, me gusta, tengo algunas reservas, obviamente, pero me gusta. A veces me parece que hay un sobreanálisis, eso por ahí es complicado. Disfruto de los trabajos de mis pares que están en actividad y siento cercanos, gente del cine experimental o películas como La multitud [Martín Oesterheld, 2012], Dejar Romero [Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian, 2024], Estrella roja [Sofía Bordenave, 2021], Monólogo colectivo [Jessica Sarah Rindland, 2024], Mujer nómade [Martín Farina, 2018], Yatasto [Hermes Paralluelo, 2011]. Dani Seggiaro, que es mi pareja, está filmando en Salta y ahora hizo un documental con un archivo de una comunidad que está muy bueno, Senda india. Las películas de Maru Aparicio, Las calles [2016] y Las cosas indefinidas [2023], me gustaron. Los tonos mayores [Ingrid Pokropek, 2023] también la disfruté, aunque sea otro palo.

A veces me dan ganas de ponerme a escribir, de hacer un guion, pero no encuentro el tiempo, y ahora empecé con esto de GEONNITUS3. Es una especie de monstruo. Un proyecto que casi que llegó por encargo4. Terminamos armando algo que nos gustó mucho pero también es problemático, porque requiere estar a la altura del tema y de la situación. Como primer paso para la obra estuvo muy bien, ahora hay que ver cómo seguimos. Es un grupo de gente más del palo del arte, que también son amigos y amigas que frecuento.

Te iba a preguntar también por proyectos futuros que tengas o que se estén cocinando. ¿GEONNITUS va a continuar?5

La idea es hacerla otra vez. El lugar Investigaciones del Futuro [IF], en Villa Lynch, es muy propicio. Es un momento super complicado a nivel político, y en el IF además existía un espacio para el debate que funcionó muy bien. Por suerte la gente que nos encargó el trabajo lo aceptó y se armó esto de las combis. A Maristella Svampa le pareció muy bueno. Ella es de Neuquén y realmente la noté emocionada, es muy grosa.

Estuvo buenísimo que en su charla mencionara La guerra del fracking, de Pino.

Ella en la película va a los lugares que fuimos nosotros, así que estuvo buenísimo que la obra la haya movilizado también. Obviamente que la película de Pino es de otro palo, porque forma parte de toda esa serie de documentales de la última época, súper antikirchneristas además, ya que Cristina había propiciado el fracking en esa época. Va a ser un tema cómo hacer crecer ese proyecto. Pero en principio yo estoy más predispuesto a seguir en esta senda que puede ser instalación, concierto, etcétera. Me divierte la idea de hacer algo en vivo. Y mientras voy regulando, porque también hay una idea de viajar ahora en noviembre otra vez a Neuquén y volver a filmar. También a mí me viene bien, porque realmente necesito ir varias veces para hablar con la gente, conocer. Incluso si llega a aparecer alguien, un personaje o algo, hay que hacer otro tipo de relación.

Ese ya es un proyecto denso. Y después tengo otras cosas en pie. Tengo muchos experimentos. Estuve en el 2023 en una residencia en San Luis, filmando en el Parque Nacional Las Quijadas, así que tengo material sobre eso. También tengo algunas cosas para probar de acá: mi proyecto del parque Rivadavia en algún momento podría ser una película, porque tengo un montón filmado. El tema es cómo financiar todo.

Miopía versus imaginación

En el marco del 25 BAFICI (2024) tuvo lugar una charla sobre el estado del cine argentino…

¿En la que estaba [Javier] Porta Fouz? Yo no estuve, pero mucha gente me contó, y en su momento leí algunas crónicas de La vida útil.

Sí. En su moderación, Porta Fouz abrió la charla —que iba a ser entre los realizadores de la Competencia Argentina, pero terminó en un ida y vuelta constante con el público, realmente se transformó en una asamblea— con una pregunta que disparó un debate sobre el estado pasado y actual de las cosas, y la posibilidad (o no) de aprovechar el momento para revisar lo que funciona mal. Lo que a mí me quedó de esa instancia fue la pregunta por la imaginación como activo político. En ese sentido, quería preguntarte: ¿Qué veredicto, pronóstico u opinión tenés del presente? ¿Te parece que es un buen momento para imaginar otras cosas, o no?

Sí, sin duda. Es un momento re loco, porque el mismo fin de semana que hicimos GEONNITUS6 había tres mil cosas más. Obviamente es un bajón la situación, yo soy docente, vamos a ir a marchar mañana7. Pero hay algo de este sacudón que yo creo que, en un punto, puede estar bueno para acomodar algunas cosas de, entre comillas, la industria. Se está atomizando muchísimo. Las películas industriales se están yendo para las plataformas porque no hay forma de producir una película, entre comillas, tradicional o convencional, de guión, con actores más o menos conocidos, si no es con las plataformas. Hay pocos casos de terceras vías. Pienso en Tarea Fina8, la productora de [Juan Pablo] Miller. Algunos productores lo están pudiendo hacer, pero deben estar peleando.

Se está atomizando mucho, y a su vez los demás estamos quedando medio en el fondo, como en una especie de rebarba trabajadora, muchos estudiantes y gente que está ahí, en un momento en el cual, a su vez, no es tan inaccesible hacer una película. Hay muchas películas hoy. Es una situación muy paradojal. No para de haber cosas, es impresionante. Lo veo también en el circuito del arte, o del arte sonoro. Y a la vez hay un ataque a la cultura como nunca antes, entonces hay algo ahí que me parece que está bueno reflexionar, de ver cómo reorganizar el vínculo entre el Estado y la cultura. En ese sentido la pregunta de Porta Fouz fue incómoda, sin duda, pero también me parece que estaba metiendo el dedito en un lugar muy sensible, quizás por cómo la formuló. Pero nadie quiere volver atrás tampoco, no es que estábamos re bien.

Y también esto del alfombrarrojismo a mí me pone un poco nervioso en este contexto. No estoy tan copado en este momento con el mundo de los festivales alfombrarrojistas. Hay que buscar otro circuito de exhibición, porque es tremendo. Pasó mucho tiempo de Cuerpo de letra a La gruta continua, pero siento que se achicó y empobreció muchísimo el rango de hasta dónde uno podía llegar.

Sí, y mal que mal producción y exhibición siempre fueron temas de conversación. Lo que nunca se abordó lo suficiente fue la conservación. Incluso puertas adentro, algunos tachan de ensoñación o ingenuidad la posibilidad de discutir sobre una Cinemateca Nacional ahora. Y no debería ser así.

Ayer justo hablé de eso en una clase. Los chicos no podían entender que no haya Cinemateca. También, es lo que dice [Fernando Martín] Peña: los cineastas nunca priorizaron la conservación a la producción. Es lógico que sea así, pero hay una serie de cuestiones que realmente hay que pensar, rever. Sin embargo son aspectos distintos. Me parece que realmente tiene que existir una institución que se dedique a la preservación, que tiene que ser la Cinemateca, pero que no sea el mismo instituto que produce.

Pero sí, me parece que hay algo medio raro, medio miope de los cineastas —me incluyo— respecto de la situación general del campo del cine. Estuvo bien lo que dijo [Adolfo] Aristarain: “No hay que salvar al cine, hay que salvar a Argentina”. Eso me gustó. Lo que hay que combatir primero es ese discurso del plato y los niños…

Ah, los niños del Chaco.

Claro, hay que bajar tres mil millones de cambios, porque es una situación generalizada de desastre absoluto. Y no es el momento para criticar la gestión anterior, porque ya está.

Bueno, en ese punto lo que surgió en la asamblea es si hay que salir a filmar o no. Había directores que decían que sí, aunque fuera con dos pesos. Otros que no. ¿Vos qué crees?

Andá a decirle a Lucía Seles que no vaya a filmar. La gente que quiere filmar, va a filmar. Eso es no entender a la gente que labura sin un mango y que siempre lo ha hecho, que somos un montón. Nadie se enriquece con esto. Es absurdo. Hay que desarmar esa discusión. Ojalá esto sirva para que se reacomode. ¿Cómo no va a haber cine?

Yo creo que sí se está filmando y que va a haber películas el año que viene. Serán películas por fuera del INCAA, eso me parece que está bueno también. Hay que sacudirse un poco y dejar de pensar en el esquema del INCAA porque es una pesadilla, está todo mal pensado. Y si no buscar un esquema de exhibición que no estrene, que pase por otro lado, que no corten entradas. Ya estamos medio cerca de eso.

La situación es muy complicada. A mí posta me recuerda mucho al 2001. Creo que estamos en el 2001 pero en una especie de ralentí extendido. Un 2001 cuadro a cuadro. Recuerdo un momento de mucha vitalidad ahí. Ahora hay mucha necesidad de charlar, de discutir, de replantear las cosas. Y al mismo tiempo también hay gente que se está yendo a la mierda, porque se cansan o la ven negra o no tienen plata.

Y vuelvo al mundillo de los festivales porque tampoco está tan fácil. ¿Qué buscan de Latinoamérica? Ese también es un tema. ¿Qué expectativa hay del cine latinoamericano en los festivales internacionales? Los europeos siempre creen que están en la última. Esas miradas siguen presentes.

Rosario Pilar Roig nació en 1993 y estudió la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Se dedica a escribir y a ejercer el psicoanálisis. Hizo una columna de radio, programó ciclos de cine y colaboró para medios gráficos como revista Crisis, diario Perfil y La Rabia Cine. Escribe regularmente en Taipei.

Notas

- Mis documentos: ciclo de conferencias y muestras desarrollado y curado por Lola Arias (Reas, 2024) en el que artistas de distintos campos disciplinares presentan sus investigaciones y proyectos, con una línea editorial vinculada a lo performático. ↩︎

- Se refiere a Cave of forgotten dreams, Werner Herzog, 2010. ↩︎

- GEONNITUS es una instalación audiovisual sobre el fracking, co-realizada con Cecilia Castro, Leonello Zambón, Javier Areal Vélez y Florencia Curci. ↩︎

- Con la consigna: “Composición, tema: Vaca Muerta”. ↩︎

- Se realizaron nuevas funciones —en una versión extendida— posteriormente a la entrevista, en abril 2025. ↩︎

- 28 de septiembre de 2024. ↩︎

- Se refiere a la 2° Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre de 2024. ↩︎

- Tarea Fina | Productora de Cine. ↩︎