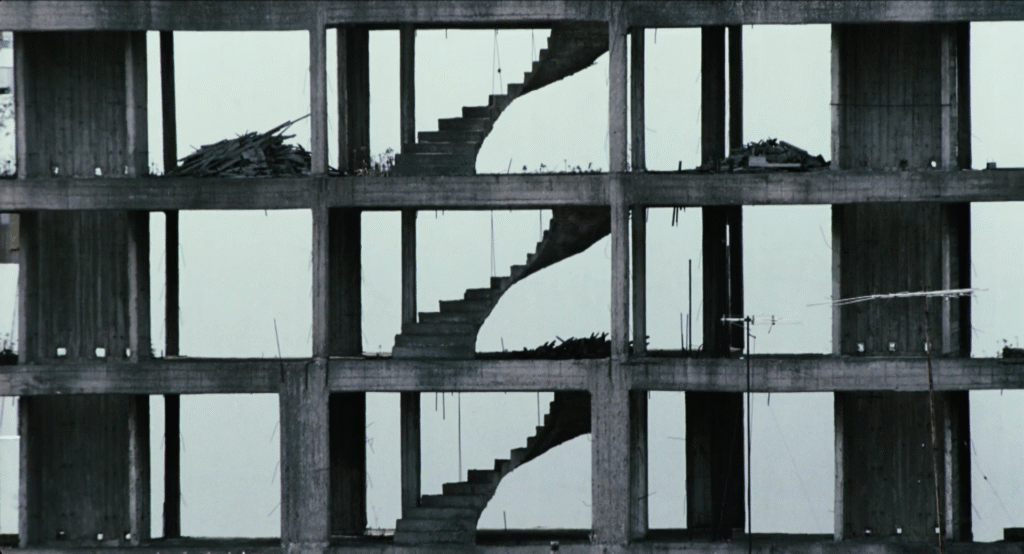

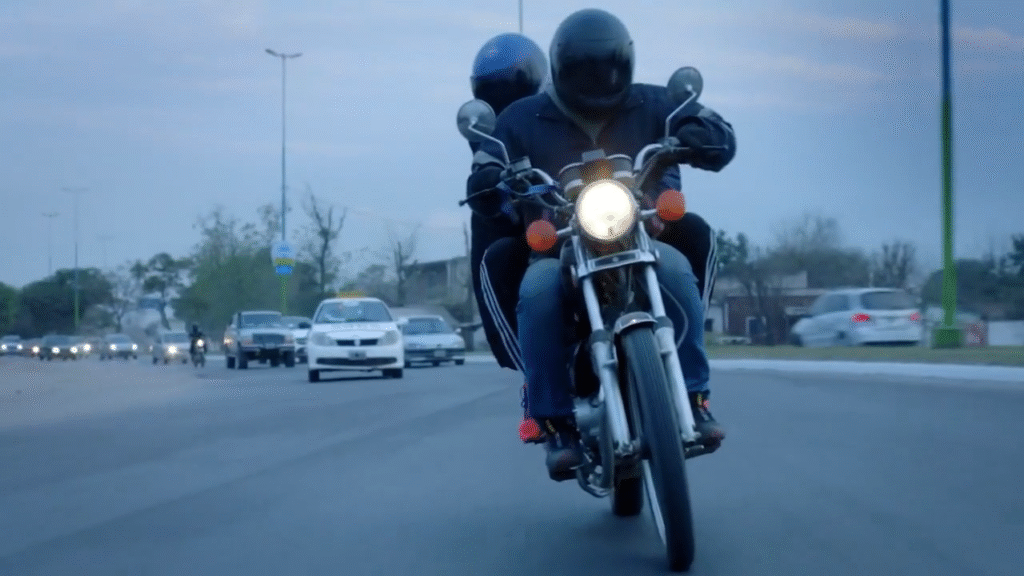

Hernán Musaluppi es uno de los productores más prolíficos y reconocidos de América Latina. Con más de cuarenta créditos como productor, a través de sus productoras Rizoma y Cimarrón, su filmografía incluye Silvia Prieto (Martín Rejtman, 1999), Mundo grúa (Pablo Trapero, 1999), La libertad (Lisandro Alonso, 2001), Los guantes mágicos (Rejtman, 2003), Whisky (Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll, 2004), No sos vos, soy yo (Juan Taratuto, 2004), El custodio (Rodrigo Moreno, 2006), Acné (Federico Veiroj, 2008), Salamandra (Pablo Agüero, 2008), Gigante (Adrián Biniez, 2009), Medianeras (Gustavo Taretto, 2011), Un mundo misterioso (Moreno, 2011), Los dueños (Agustín Toscano, Ezequiel Radusky, 2013), Aire libre (Anahí Berneri, 2014), La obra del siglo (Carlos Quintela, 2015), El otro hermano (Adrián Caetano, 2017), El motoarrebatador (Toscano, 2018), Los delincuentes (Moreno, 2023), El viento que arrasa (Paula Hernández, 2023), The Disappearance of Joseph Mengele (Kirill Serebrennikov, 2025) y La libertad doble (Alonso, en producción), entre otras.

Álvaro Bretal: ¿Cómo llegaste a interesarte por la producción de cine?

Hernán Musaluppi: Cuando terminé el colegio secundario no tenía ni idea de qué quería hacer. De hecho, me tomé un año sabático y me hice kiosquero. Mi mamá me mandó a hacer un curso de orientación vocacional, y ahí me dijeron que iba a ser escritor o guionista. Una cosa rarísima, porque nunca lo había tenido en la cabeza. Entonces ese año me puse a cursar materias sueltas en Letras, y me anoté en un curso introductorio en la escuela de cine de Avellaneda, en el IDAC, dos veces por semana. Digo año sabático porque de día trabajaba y algunas noches cursaba estas materias. Al año siguiente abrió la FUC1 y me anoté, sin tener mucha idea de qué quería hacer, con esa idea del test vocacional. Y me terminé recibiendo de guionista. Odiaba ir a los rodajes, no me gustaba. En esa época la FUC no era muy cara, y en general la gente que estudiaba guion era grande. No llegaban a ser jubilados pero por ahí. Éramos un grupo tipo taller, solo con dos o tres jóvenes. Ahí empecé a escribir. En la FUC hice Mala época [De Rosa, Moreno, Roselli, Saad, 1998], que es una película de episodios, de varios cortos. Uno de los directores, Mariano de Rosa, me llamó y me dijo: “Vos que sos un tipo serio, ¿no me querés ayudar con la producción del corto?”. Yo no tenía nada que hacer, y hasta ese momento pensaba que la producción consistía en conseguir un velador para poner en una mesa de luz, o en hacer la comida. Ese fue mi primer contacto con la producción. Era bastante organizado, pero no tenía idea de cómo se hacía. El asistente de dirección de ese corto era Pablo Trapero, que también fue compañero mío de la facultad. Ahí surge la idea de Mundo grúa, que estaba filmando sin guion. Una cosa fue llevando a la otra. Yo no puedo decir que fui productor de Mundo grúa porque no había productora en ese momento: formábamos un grupo donde trabajamos todos juntos. En paralelo, hacía cosas de lo que hoy se llamaría “gestión cultural”: organizaba muestras de las primeras películas independientes para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue Buenos Aires No Duerme. De hecho, fui uno de los programadores del primer y segundo BAFICI, que un poco surgió de nuestro grupo. Tampoco puedo decir que lo inventamos, pero más o menos, porque surgió en esas charlas.

También organizaba un par de festivales de cortos que se hacían en la FUC, y en uno de esos festivales lo llamé a Martín Rejtman de jurado, porque habíamos visto Rapado. Ahí conocí a Martín. Estaba terminando Silvia Prieto y me dijo: “Che, ¿no me ayudás…?”. Y las películas se fueron juntando. Después fueron todas muy emblemáticas, pero para mí fueron saliendo medio de casualidad. Ahí se gestó la semilla de gente con la que después seguí trabajando.

Una cosa fue llevando a la otra, hasta que más o menos por el año 2001 empecé a necesitar una oficina. Mi primera inversión como productor fue una máquina de fax. La pusimos en un lugar que alquilábamos arriba del estudio de una mujer que hacía yoga. Me ayudaba mi hermana. Ese año armamos Rizoma, la productora que tuve durante veinte años y con la que hice las películas más conocidas y emblemáticas en las que trabajé, que nos fueron dando un nombre y un lugar en la industria.

Me hice productor por casualidad, pero después encontré en la producción mi lugar en el mundo. El productor es un tipo que está adelante del director en muchas cosas y atrás en otras. Tiene un poco menos de exposición que un director, pero toma las decisiones; es un lugar medio extraño. Yo entiendo al productor como un cineasta que se ocupa de una parte de la película. Tenés que ser un cineasta, tenés que entender de qué hablan los directores, cómo son los guiones, cómo es la puesta. Un productor no es un ejecutivo que está con una planilla. Además tenés que saber presupuestar y un montón de cuestiones, pero yo siempre entendí la producción como un lugar de desarrollo creativo. Si no, no lo hubiera hecho. Es una actividad que me dio mucha templanza también. Yo no vengo del mundo del cine, mis viejos no tienen nada que ver. Vengo de una familia de clase media-baja. En ese momento no teníamos referentes, al menos en la producción local, y no había internet. No había información, y la poca información que había no se solidarizaba, había mucho egoísmo en los productores de otras generaciones en cuanto a abrirte una puerta. No conocíamos los festivales de cine ni los fondos de ayuda, no conocíamos nada. Tuvimos que hacer todo ese camino solos. Creo que nuestra generación fue solidaria con las generaciones que siguieron: ahora hay una intercambio entre los productores de distintas generaciones de pasarse información y compartir cosas. Así fui partícipe activo de la explosión de lo que fue el Nuevo Cine Argentino, que se dio por la presión propia de los cineastas, y después por la ley de cine que empezó a hacer posible las películas. Sin esa ley hubiera sido imposible. Después me di cuenta, muchos años después, que me encantaba ser productor. Igual me lo seguí preguntando siempre: ¿yo qué estoy haciendo acá?, ¿qué quiero hacer? Al final, en ese espacio creativo, en el trabajo con los directores, encontré un lugar.

AB: Yo no estudié cine, pero tengo amigos que sí, y hablando con los que estudiaron o se dedicaron a la producción pude entender de dónde les surgía el interés por la producción de películas: a partir de tu generación de productores, y del Nuevo Cine Argentino y el post Nuevo Cine Argentino, había una necesidad de entender en profundidad el sentido de la producción cinematográfica. Y se volvió algo más atractivo. Tiene sentido que para alguien que estudió cine en los 90 haya sido difícil pensar en referentes.

No había. En la FUC, producción estudiaban tres personas, y en un punto eran los que te hacían los mandados. En nuestra época, veíamos las películas de Leos Carax o de [Jim] Jarmusch, directores muy minimalistas, y decíamos: “Che, se pueden hacer películas con buenas ideas y poca plata”. Extraños en el paraíso fue una película que me hizo decir: “Yo quiero hacer esto”. No sé si es la mejor película que vi en mi vida, y ni me importa, pero es posible hacer una película que está buenísima sin plata. Entonces, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una mirada, tiene que tener ideas. Creo que la gran revolución, si cabe la palabra, o el gran hallazgo del Nuevo Cine Argentino, no es solamente el talento de los directores —que eso siempre es lo que finalmente presiona—: es que uno encontró un modelo de producción de hacer películas muy buenas con muy pocos recursos. De alguna manera, se generó una épica desde las carencias. Y muchas veces eran ideas de producción, aunque no fuéramos productores. Eran ideas así: ¿qué es lo que puedo hacer con esto que tengo? ¿Cómo puedo hacer para hacerlo? Y se filmaba en fílmico, lo que implicaba un nivel de exigencia importante. Era más caro, entonces pensábamos “cada metro de película, ¿en qué lo tiro?” No podíamos prender la cámara y listo.

Hacíamos una especie de economía de recursos. Como cuando vas al almacén y decís, ¿para qué me alcanza? Lo que pueda llegar a comprar tiene que estar buenísimo. Yo me formé desde ese lugar. De hecho ahora, con los avances tecnológicos, los equipos en vez de achicarse se agrandaron. Es una cosa que, quizá por viejo, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza tener una cantidad tan grande de personas para hacer una película. Me lo explica uno de mis socios, que es más joven: “No, porque ahora es así, ahora hay más roles que antes y no sé qué…” Está bien, pero antes no era así. Lo de ahora, paradójicamente, es algo generacional. En general se necesita más gente para hacer lo mismo que antes, aún en el mundo del cine hecho a mano, fuera de lo industrial. El cine argentino fue fuerte en ese sentido, y con películas pequeñas. Bolivia [Adrián Caetano, 2001] y muchas otras películas geniales fueron realmente chicas en términos de producción. Hace poco una película como la de Iván Fund [El mensaje, 2025] estuvo en competencia en Berlín, donde ganó un premio, y es una película hecha sin dinero, fuera del sistema. Un ejemplo de que se puede seguir haciendo buen cine con pocos recursos. Al festival de Berlín no le importa cuánto plata gastaste. Pasa que después el cine es una cuestión industrial, porque uno tiene que vivir de la actividad. Hay un momento donde sos soltero y vivís con tus papás, y otro donde tenés una familia y tenés que vivir de tu actividad. O ser millonario y hacer cine por hobby. En otros países de Latinoamérica pasa eso: el cine lo hacen las clases altas. En Argentina no, es más una actividad burguesa, pero de clase media, y mucho más plural. Mi mamá es peluquera, mi viejo es maestro mayor de obras; son gente que ha laburado toda la vida. No tengo muchos recuerdos familiares porque ellos trabajaban todo el día para darnos lo que nos dieron. Y yo tuve que vivir de mi actividad, como cualquier persona de su trabajo. Hay algo de lo industrial que también es necesario. Porque sino el cine se transforma en un juguete de lujo con el que pocos pueden jugar.

Iván Bustinduy: En ese sentido, más adelante, hacia la década del 2000, empezaste a hacer películas más grandes, que hoy son consideradas del mainstream o del cine industrial, como las de Juan Taratuto. ¿Qué te llevó a trabajar en esos proyectos? ¿Qué diferencia ves entre producir una película de una dimensión u otra?

Cuando armamos la productora, Juan era socio, junto a Natacha Cervi y Santiago Bontá. Después terminamos quedando Nati y yo. A nosotros nos gusta el cine de autor, y con la crisis del 2001 se abrió una oportunidad con el tema del dólar: Argentina empezó a ser un país exportador. Exportador en el sentido de que había la posibilidad de conseguir financiamiento para hacer películas. Exportador en el sentido de que a otros países les importaba el cine argentino y lo financiaban. Entonces hicimos películas de autor, pero en sistemas más industriales, porque había algo de plata para hacerlas. Eran películas dentro del sistema. Pero, paradójicamente, No sos vos, soy yo, la ópera prima de Taratuto, que es nuestra primera película con pretensión comercial, la hicimos casi sin plata. Es una película hecha en un esquema mucho más independiente, justamente porque al no cumplir los requisitos de película de autor financiable en Europa era una apuesta: una película comercial de un director operaprimista que nadie quería producir. Nos tiramos a la pileta y la hicimos igual, con mucho menos plata que Los guantes mágicos [Rejtman, 2003], por ejemplo, que costó el triple. O Whisky [Rebella, Stoll, 2004], o El custodio [Moreno, 2006]. Todas películas que fueron importantes y tuvieron mucho financiamiento.

A nivel industrial, lo que empezó a pasar es que en Argentina empezó a haber cada vez más películas. Cada año las estructuras para filmar eran un poco más grandes, y también las obligaciones. Cuando filmás Mundo grúa solo, tenés muchas menos obligaciones sindicales y condicionamientos que cuando filmás una película desde una productora, por más independiente que sea. Tenés que cumplir con toda la normativa que, por otro lado, es lo que corresponde y lo que hace posible tener una industria, o sea gente formándose dentro de la actividad. Entonces seguimos haciendo películas de autor, pero con sistemas más industriales y generalmente con coproducción europea. Pero la primera película comercial que hicimos la hicimos sin plata. Para hacer No sos vos, soy yo filmamos en casas de amigos, y de hecho nos quedamos sin plata. Era el año 2004 y yo me fui con no sé cuántos VHS, con el corte de la película, a España, a ver si conseguía el financiamiento para que alguien me la termine. Me tenían esperando horas en las oficinas, muchos ni me atendían. Hasta que conseguí uno y la película fue un éxito. No es que no nos interesara hacer cine comercial. Con Juan hicimos dos películas y a las dos les fue súper bien. Era socio nuestro y éramos amigos. Ahora acabo de terminar otra película con él; después de muchos años volvimos a trabajar juntos.

Pero más adelante no supimos cómo seguir haciendo películas comerciales en serio, comerciales de verdad. Nosotros siempre hicimos películas chicas o medianas a las que les iba muy bien afuera. Se podían vender, y en Argentina algunas funcionaban medianamente bien —en relación con el tamaño, la inversión y el riesgo—. Además, claro, las películas eran buenas: Whisky [Rebella, Stoll, 2004], El custodio [Moreno, 2006], Medianeras [Taretto, 2011], Un mundo misterioso [Moreno, 2011], Los dueños [Radusky, Toscano, 2013], El motoarrebatador [Toscano, 2018]. Teníamos nuestras películas en Cannes, en Berlín, en Rotterdam, en todos los festivales importantes. También era más sencillo financiarlas. Nosotros siempre lo hicimos con aportes mixtos, con plata del INCAA y dinero de afuera. La cuestión es que la plata se conseguía. Todo eso, que los proyectos fueran buenos y que la plata no fuera tan difícil de conseguir, dio como resultado una carrera de, por lo menos, diez años muy fértiles. También es tener la suerte de elegir bien. En mi caso ha habido mucho de intuición, de decir “vamos por acá”. Y también porque me importan los directores y las directoras. No es que no me importen los guiones, pero para mí el cine es la mirada de los directores. Cada director tiene una forma de ver el mundo, y hay muchos que no tienen ninguna forma de ver nada. Tiene que haber algo para decir, y que eso de alguna manera me toque a mí. Las películas te interpelan todo el tiempo, que es lo que no pasa con las películas que se hacen ahora para plataformas.

IB: En tu libro El cine y lo que queda de mí, que se publicó en 2012, desarrollás una serie de reflexiones en relación a los diseños productivos, y dado que trabajás seguido con cineastas con primeras o segundas películas —como estás ahora con Julieta Amalric, que creo que seguís en desarrollo— quería preguntarte qué cambió en esta última década y pico, desde que publicaste el libro. ¿Qué ves vos con Julieta, o en otros casos de cineastas que estés acompañando en esos primeros pasos, en comparación con lo que también viviste con otros cineastas en sus primeros pasos hace 15 o 20 años?

Un día me pidieron una nota para la Revista de Cine, justamente sobre los 25 años de cine argentino, y estuve reflexionando sobre eso: qué pasó desde que se editó el libro hasta casi ahora, hasta el 2016 creo que era2. Lo que pasó en esa época es que el cine se empezó a polarizar. Yo siempre hice películas del medio, digamos, como la ancha avenida del medio (risas): películas industriales pero de autor. Eso fue cambiando, se fue estirando, y cuando irrumpieron las plataformas fue mucho peor. Ahora tenés que hacer películas súper chiquitas, tipo la última de Fund. Hay que ver cuál es la forma de subsistencia con esas películas, cómo vive alguien haciendo esas películas si no es rico o trabaja de otra cosa. O películas grandes, es decir películas que quiera una plataforma. Todo lo que está en el medio quedó dinamitado. Entonces en el 2018 armé la otra productora, Cimarrón, que coincidió con que yo me quería ir afuera y, al mismo tiempo, veía que cada día la situación estaba cada vez peor: lo que sé hacer no se puede hacer más, si hago películas muy chiquitas no sé de qué voy a vivir, y a las enormes no las sé hacer, o no está en mi naturaleza hacerlas.

Cimarrón es una productora muy grande porque hace muchísimo servicio de producción. La productora vive de eso, y yo tengo a mi cargo los contenidos originales. Es como si siguiera teniendo una productora chiquita dentro de la productora. Coincidió con lo de las plataformas. Después de veinte años de carrera tuve que aprender a caminar de nuevo. No entendía nada de lo que estaba pasando. Sobre todo porque hay algo que no se dice mucho: cuando sos productor de una película estás en toda la cadena de valor. Te dan la idea, la generás o la buscás; la desarrollás, financiás y comercializás. Sos el dueño de tu destino: te va bien, te va mal, tenés que cerrar la productora, te compraste un auto, saliste hecho… no importa, sos el dueño, en el sentido de que te ganás el derecho a decidir sobre tu propio destino. Una vez alguien me dijo que la producción no es un trabajo, sino que es una forma de vivir. Es así. En cada película te la jugás, y así lo hicimos siempre en Rizoma. Pero eso antes se podía hacer, y ahora no. O será que estoy más viejo y cada vez me interesa menos el riesgo. No lo sé.

Es una forma de vivir medio irresponsable. Como no tenía hijos, era más fácil: íbamos y hacíamos estas películas; si nos iba bien, nos iba bien, y si nos iba mal, no había para cobrar. En un punto era enajenante, pero uno era dueño de su destino. Ahora la plataforma es la dueña; al productor lo sacan de la decisión de qué película se hace. Cuando vos llevás una película, el desarrollo lo hace la plataforma, y vos hacés la producción de eso que deciden. Pero en el momento de comercializar, de la existencia pública de la película, dejan de contar con vos. El productor pasó a ser un prestador de servicios, cosa que no está en el ADN de un productor. El corazón del trabajo del productor se fue al carajo. Lo que pasa es que uno lo admite porque le pagan. En este punto, el dinero mata la vocación. No está ni bien ni mal, y la gente está chocha con las plataformas. A un productor como yo, que estuve en toda esa cadena, con la experiencia que tenía, me costó muchísimo aceptar el cambio. Me resulta inevitable preguntarme: ¿y yo dónde me paro con todo esto? ¿Tengo ganas de que me den órdenes? ¿Tengo ganas de preguntarle al de la plataforma —que cada tres meses lo cambian— qué tengo que filmar? No lo digo desde un lugar de superioridad, pero me costó mucho aprender a caminar de vuelta. Son distintos códigos.

Esto que voy a decir tampoco es bueno ni malo: antes tenías la publicidad por un lado, el cine por el otro y la tele por el otro. Todo es audiovisual, pero son mundos diferentes, muy distantes uno del otro. Y ahora está todo concentrado en la plataforma. En esa batalla, si la hubo, la televisión abierta gana, porque impera su lógica: inmediatez, rating y, como está empezando a pasar, la idea de volver al vivo. Sobre todo ganó la lógica de tener cada vez más horas de programación por menos plata, que es la lógica de la tele —no fue así al principio, pero está siendo así cada vez más, tal vez porque a veces no cierran los números—. Entonces, si yo hago una película cara y de autor, no me la va a pagar nadie. Ahora, si hago una TV movie barata, capaz me compran tres. Hay algo en ese paradigma de la idea de muchas horas por poca plata. Después, por suerte, se legitiman a sí mismas con series como El eternauta o películas como Roma o Argentina 1985. Pero la media no es esa.

En aquel contexto, nosotros en Rizoma hacíamos casi una ópera prima por año: cada vez que terminábamos una empezábamos otra. Me gusta mucho hacerlas. Ahora estoy con la de Julieta, pero es muy difícil financiar una ópera prima. Corro detrás de las plataformas con algunos proyectos, pero también entiendo que hay un mundo fuera de las plataformas. Ahora coprodujimos La libertad doble, que es la película nueva de Lisandro Alonso, y vamos a producir juntos su siguiente película, La tierra purpúrea. A mí eso me devuelve a las fuentes, me permite entender que es posible otra vida: hacer una película con coproductores internacionales, con otros esquemas. Es una vía mucho más restringida, pero sigue existiendo. Lo que estoy intentando hacer es no olvidarme de mi origen, de dónde vengo y qué es lo que me gusta hacer. O por lo menos qué es lo que más sé hacer. Y después intentar ser parte de la nueva ola, porque no me queda alternativa. Pero, además, esta situación de trabajar en los extremos opuestos —digamos, Lisandro Alonso y las plataformas—, también me ayuda a reflexionar sobre hacia dónde va a ir el cine en los próximos años. Creo que, sobre todo teniendo en cuenta el desguace nefasto de la cultura que estamos sufriendo, estamos obligados a pensar y discutir el cine que viene, aún en este repliegue que se nos impone. Adónde vamos a estar parados, qué queremos hacer, qué podemos hacer. Es el momento de pensar que un día todo esto va a pasar, y que tenemos que estar preparados para lo que viene.

AB: Volviendo a aquellas películas que nombrabas como de la ancha avenida del medio, tengo la sensación de que entre fines de la década del 2000 y la década del 2010 hubo películas que tenían potencial de éxito comercial, pero que por distintas razones no terminaron de funcionar, como si hubiera terrenos que se intentaban explorar, pero que, por algún motivo, por ponerlo en una expresión común, el público no acompañaba. Un ejemplo claro para mí es Los Marziano (2011) de Ana Katz, que tenía mucho para que le fuera bien, o también El 5 de Talleres [Biniez, 2015] o El futuro que viene [Constanza Novick, 2017]. Películas que a veces estaban una semana en cartelera y las bajaban, y me generaban la sensación de que debía ser muy difícil hacer esa clase de películas en Argentina. Hoy ni hablar, me imagino que debe ser mucho más complicado. ¿Te parece que era limitado lo que se podía intentar en términos de películas personales, autorales, y al mismo tiempo comercialmente exitosas?

Creo que ahí todos nosotros nos confundimos un poco. Creo que había productoras que hacían películas comerciales y el resto no. Esas productoras venían de una tradición de películas comerciales, por el tipo de proyectos que elegían, porque siempre trabajaron con el star system y porque tenían atrás una distribuidora americana para poder sacar las películas a los cines. Ahora tienen las plataformas. Para hacer una película que te vaya bien, además de que sea comercial, del elenco y de la pelota, siempre hubo que tener mucha promoción y muchas salas, una distribuidora que tenga poder. Es muy difícil que las productoras independientes tengan eso detrás, además de mucha plata para promocionar las películas. Cuando tenés una compañía americana atrás, o ahora una plataforma que paga por la promoción, que es dominante en las salas y un montón de cosas, evidentemente al tener más bocas y más promoción, la película tiene otra penetración. En esa época, además, era importante la asociación con la televisión, que en ese momento era muy fuerte: estar promocionando la película en Telefé o Canal 13 —ahora ya es una risa— hacía una diferencia.

Por un lado para mí hay una cuestión de naturaleza: Argentina Sono Film, Patagonik, son una cosa. El caso de K&S es distinto porque hacen películas que tienen un contenido, calidad. No digo que las otras no lo tengan, pero creo que K&S tiene una búsqueda más interesante, aún con muchos recursos de promoción y estrellas. Por otro lado, hay productoras independientes que no pueden competir con esto, por más búsqueda comercial que se planteen. A nosotros mismos nos pasó. Si No sos vos, soy yo la hubiera tenido una productora grande habría hecho mucho más espectadores. Teníamos para pagar diez copias, y después pusimos unas once más, porque la película había reventado. Hoy no es nada, pero nosotros podríamos pagar eso. Capaz con Disney o con otra productora y distribuidora hubieran tenido cuarenta o cincuenta copias y la película habría hecho el triple de espectadores. Pero bueno, es la posibilidad que tenés como productor independiente. Hay algo que tiene que ver con el aparato, digamos, y después hay otra cosa que tiene que ver con lo artístico.

Tanto los productores independientes, como yo, como los directores y directoras autores tenemos pruritos con el cine comercial. Entonces vos querés hacer una película comercial, pero poniendo tu toque, y deja de ser comercial. Eso lo aprendí en el camino. Nosotros llegamos a tener algunas películas medio ahí, pero siempre fueron chicas. Hay algo del autor puesto en director comercial que para mí no cuaja. También pasa al revés: cuando el director comercial hace una película más personal, le sale más o menos, porque tiene otra impronta. Después, obviamente, podés hacer todo bien y que te vaya mal también: el cine es una actividad muy coyuntural, el resultado no depende necesariamente de vos.

También hay otra reflexión: para mí el cine comercial es entretenimiento, y lo otro son películas. Es una definición de viejo la que estoy haciendo, pero para mí el cine es un arte que busca la trascendencia. Una TV movie de plataforma no la busca, y te la olvidás de un día para el otro. Una cosa no es peor que la otra —aunque para mí sí—, porque cada uno consume lo que quiere. Yo les cuento qué cine me interesa a mí como productor y como espectador. Hago esa división en mi cabeza: las películas y el entretenimiento. Y otra cuestión: hay que preguntarse qué es lo comercial: hacés una película de 500.000 espectadores y tuviste que poner toda la plata vos, y los 500.000 espectadores no te alcanzaron para ganar plata y perdiste, y capaz otra película va a 60 o 70.000, como hacíamos nosotros, pero la prefinanciás toda con plata europea, y cada espectador que entra te da ganancia. ¿Cuál es más comercial? Si vos lograste prevender la película para hacerla, quiere decir que a alguien le interesó, y alguien te la compró antes de hacerla. Entonces lo comercial ¿qué es? ¿Hacer más tickets, venderla a más países, financiarla con menos riesgo? Es obvio que es una boludez lo que estoy diciendo, porque más comercial es que vaya más gente, pero no necesariamente es el mejor negocio. Una película hace un millón de espectadores y perdí plata, y otra hizo 50 y gané, ¿cuál es más comercial?

Ahora es distinto, la plataforma te paga la película y, como les decía, uno no participa del negocio, y tampoco tenés los números. Uno tampoco puede medir de verdad el resultado de su película, porque no tenés los tickets como antes. No tenés la planilla que te manda tu agente de ventas, de a quién le vendiste y por cuánta plata. No podés pesar ni el resultado, ni el target, ni a quién le interesó, ni en qué zona del país funcionó y en cuál no. Ese pulso y ese resultado te servían para hacer otra película, porque tenías el antecedente: Francia me la compró o no me la compró. Hay algo, cuando sos dueño del destino de tu película o de tu obra, que te da experiencia para seguir adelante. Ahora eso está cercenado, es muy difícil evaluarte a vos mismo, entonces también es cortar la cadena de aprendizaje. Son las reglas del juego, por otra parte.

IB: Quería preguntarte sobre el circuito de festivales y laboratorios, al que estábamos más acostumbrados en Europa. Por ejemplo, yo vivo en San Sebastián, y siento que estoy en un mundo que ya no existe… o en un mundo viejo que todavía continúa, pero que empieza a mostrar signos de agotamiento. Los festivales reciben cada vez menos financiación. En Alemania, por ejemplo, algunos están cerrando o achicándose, y ahí es donde empiezan a meterse las plataformas. ¿Cómo ves ese panorama?

Hay muchísima competencia. Cuando tenés una ópera prima la mandás a los laboratorios, por un tema de escuchar opiniones, ver qué piensa uno de su propio proyecto, y de lo que le van contando, y entonces hay un tema de formación que está muy bueno. Al mismo tiempo vas juntando los loguitos de los laboratorios, y eso hace que tu proyecto sea más competitivo. Lo que pasa es que hay miles de proyectos. Hoy en día hay muchos más proyectos de los que realmente se pueden llevar a cabo, sobre todo ahora que, como decías, están recortando el financiamiento en muchos lugares, entonces todos van a pedir a los pocos bastiones que todavía quedan vivos. Y con los festivales pasa algo similar. Antes había un circuito más amplio, con festivales “del medio”, como Rotterdam o Locarno, que eran importantes. Pero cada vez son más chicos, y parece que ya solo importan Cannes y Venecia. Últimamente, ni siquiera Berlín. Si no tenés una película en Cannes, es como si todo estuviera muerto. Pero al mismo tiempo, ¿quién tiene una película en Cannes? Y cuando la tenés, te preguntás: ¿para qué te sirve realmente?

Antes, los festivales eran la puerta de entrada a la distribución internacional de las películas. Hoy en día sigue habiendo películas que se venden y otras que no, como siempre, pero antes había una fuerza más clara desde los festivales hacia la distribución. Ahora eso empieza a volverse algo más marginal. Vas a Cannes, está la alfombra roja… Termina siendo algo más relacionado con el ego personal. Obviamente está buenísimo, porque es un reconocimiento importante para la película. A mí, por ejemplo, Cannes me importa más que el Oscar. Es parte de mi formación, y no me lo va a sacar nadie de la cabeza.

Cuando hay crisis económicas en los países, lo primero que se desfinancia es la cultura. No es algo exclusivo de este país. Hace poco un amigo me contó que en Austria —un país europeo, con poder económico y todo— también recortaron fondos. ¿Y qué fue lo primero que cortaron? Cultura y deporte. De algún lado hay que ahorrar plata, y eso muestra lo frágil que es nuestra actividad. Por otro lado, las plataformas también están financiando menos. O invierten muchísimo en una sola producción grande, o dispersan la inversión en muchos proyectos pequeños, pero siempre con un perfil totalmente comercial. Y eso también achica el espacio para propuestas más arriesgadas o personales. Yo no trabajo solo en Argentina, pienso en cineastas de toda la región, porque también trabajo con colegas de otros países, y la situación hoy es muy difícil. Pensar en una continuidad —una carrera sostenida para un director o una productora— es complicado. Y después está lo que hablábamos antes, sobre cruzar lo autoral con lo comercial: bueno, tampoco se cruza en las plataformas. Es muy difícil pensar en una película de autor que puedas financiar, por ejemplo, con fondos europeos y al mismo tiempo con el respaldo de una plataforma. Salvo que seas un director importante con un elenco importante. Pero esa no es la mayoría de la gente.

Yo hablo desde un lugar de confort, no me puedo quejar: tengo una productora a la que le va muy bien, que hace servicios de producción, y eso nos da de comer. Gracias a eso, puedo darme el lujo de asumir ciertos riesgos y desarrollar proyectos más radicales. Aunque también tengo que hacer cosas que le sirvan a la productora en términos de contenido original para plataformas, y me parece bien. Durante mucho tiempo trabajé por el bronce, por decirlo de algún modo. Para hacer películas que nos identificaran y que tuvieran cierta trascendencia dentro de lo que hacíamos. Pero hoy tomé una decisión que tiene que ver más con lo económico que con lo vocacional, y eso inevitablemente me genera una tensión. Lo que hice a partir de ese momento, en términos de contenido, también responde a esa elección. Ahora estoy volviendo un poco para atrás, tratando de recuperar mi origen. Con Rizoma resistimos veinte años sin un peso, viviendo totalmente al día. Pudimos hacerlo porque trabajábamos de lo que nos gustaba. Pero siempre pienso en los pibes más jóvenes: ¿cómo hacen hoy para tener una productora, para forjar una carrera que no sea, en el mejor de los casos, la de convertirse en un empleado proveedor de plataformas? Hay demasiados proyectos, demasiado contenido circulando para tan poco espacio real de realización.

AB: Por ahí el tema es cómo sostenerse en el tiempo, porque una primera película, mal que mal, la podés hacer. Pero es más difícil poder proyectar a uno, dos, tres, cuatro años. Lo pienso frecuentemente con la editorial: ¿cómo hacés para sostenerte en el tiempo, con la situación económica actual, haciendo libros durante diez o veinte años, y eventualmente poder, aunque sea en parte, vivir de eso?

Obvio. Pero aparte la ópera prima es una película que, aunque la hagas sin plata, se puede hacer, y es la mejor inversión que puede hacer una persona joven. Y vuelvo a lo de Iván Fund, el festival la elige y no le importa si gastaste veinte mil dólares o dos millones. Ahora, ¿cómo hacés la segunda? O cuando tenés que solventarte, hacer que tu actividad te dé de comer. Mi miedo es que el cine termine yendo cada vez más hacia un espacio reservado para las clases altas, como ya pasa en otros países de América Latina, donde muchas veces solo puede hacer cine quien no necesita vivir de él. Y eso inevitablemente sesga la mirada. No lo digo en términos de calidad: las películas pueden ser buenísimas. Lo que me preocupa es desde dónde se parte para hacer cine. Creo que hay una tendencia clara hacia convertir al cine en una actividad más elitista, más exclusiva, casi como un lujo. Un hobby sofisticado para quienes se lo pueden permitir.

Esto no es una suposición: pasa. Lo veo en México, en Colombia, en Chile. Y no estoy diciendo que no haya excepciones ni experiencias valiosas que vengan de otros lugares. Las hay. Pero la tendencia estructural me preocupa. El nuevo cine argentino no nació así. Nació desde una urgencia, desde cierta precariedad, desde una necesidad de contar. Pero la realidad social, económica y cultural va empujando hacia otro lado. Y mi miedo es justamente ese: que el cine se vuelva cada vez más inaccesible para quienes no tienen una base económica sólida.

IB: Y también información sobre cómo son los sistemas, por ejemplo lo que decías del desarrollo de películas bajo el seno de las plataformas. ¿Qué plataforma te da un poco más de aire? Si uno estudia, por ejemplo, el Hollywood clásico, es interesante pensarlo. En Nadie es perfecto, el libro de Helmut Karasek sobre Billy Wilder, que es muy bueno, Wilder habla de que la Paramount era muy conocida porque uno como director tenía más libertad creativa que en MGM, por ejemplo. Hace una caracterización de los modos de producción de cada una de las productoras. Hoy uno, si piensa en plataformas, no tiene ni idea de cómo funcionan.

Lo que pasa es que la Paramount capaz te daba libertad durante treinta años seguidos si eras Wilder, y ahora te dan libertad durante dos meses mientras escribís, y cuando terminaste de poner el punto final te empiezan a decir lo que tenés que hacer. O se termina todo. Es complicado.

AB: Considerando que estás viviendo un poco en Argentina y otro poco en Uruguay, y fundamentalmente que por experiencia y cuestiones laborales debés tener una mirada más abarcativa sobre el tema, te quería consultar sobre la recepción del cine latinoamericano. Tengo la impresión de que, más allá del acceso que tenemos a través de festivales, y obviamente ahora a través de internet, en Argentina hay un gran desconocimiento tanto del cine de otros países de América Latina como de la producción crítica, intelectual o de investigación. ¿Ves una dificultad para acceder, tanto en Argentina como en otros países latinoamericanos, a lo que se hace en países de la región?

Cuando era más joven solía participar activamente de la política cinematográfica, y uno de los grandes temas era cómo hacer para consolidar el cine de la región. Se hacen coproducciones, pero no se ve el cine de los otros países. Es una pregunta que estuvo desde siempre, y todo el tiempo se llegaba a la misma conclusión: hay que hacer muestras, porque en las salas comerciales no hay forma. Y es casi imposible estrenar una coproducción regional sin perder plata. Por ejemplo, si estrenás una película que hiciste en coproducción con Bolivia tenés que invertir plata en la promoción, en las copias, contratar un jefe de prensa y hacer un montón de cosas que la entrada no te va a devolver.

Es muy difícil que las películas tengan distribución regional. Si hacés una coproducción, tenés la obligación de estrenar, pero solo conseguís una sala para dos funciones y, con suerte, van a verla 350 personas. Empieza el debate: era una película chica, capaz no había que meterla en el cine, quizás se podía ver en otros canales y llegaba a una mayor cantidad de gente… Lo cierto es que las películas independientes no tienen mucho apoyo público para estrenarse, o —como en el caso de alguna ayuda del INCAA— si es que llegan a tenerlo no acceden fácilmente a salas. Y menos todavía en el caso de una coproducción latinoamericana.

Hay toda una situación donde no es rentable estrenar películas de la región, a menos que sea una película de [Pablo] Larraín o alguna otra grande. Y hasta por ahí nomás, porque la mayoría de esas películas “grandes” al menos en Argentina ni se estrenan. Además, estamos hablando de películas típicamente regionales. Al mismo tiempo, la gente de cine sí tiene conocimiento de lo que se está haciendo en la región, porque hay mucha voluntad de coproducir. Uno ve las películas. Pero es un núcleo muy duro de productores y directores que están informados, que se pasan las películas y que van a festivales. Yo sé lo que se hace en la región. Busco directores: cuál me gusta, cuál no me gusta. No llego a ver todo, obviamente. El público común no tiene acceso, y yo creo que la única salida son las muestras, o sea sacar a las coproducciones de la presión del circuito comercial. ¿Pero quién financia las muestras?

Entre las películas de la región suele haber muchas coincidencias culturales, problemáticas similares, distintas miradas sobre los mismos temas. Y eso es muy interesante. Pero fuera de los festivales locales esas películas no llegan a la gente. En las salas no tienen lugar. No hay forma de estrenar: un productor local invierte y pierde plata. Y lo peor, no hay forma de dar la discusión cultural entre nosotros. Yo hice un montón de coproducciones, y cuando las estrené en Argentina perdía plata. Surge la pregunta: ¿para qué lo hago? Bueno, porque me gusta, pero lo tengo que pagar. Si las salas tienen una película de [Adrián] Suar —no lo digo peyorativamente— o cualquier película comercial, y también una película que hice yo con mis amigos de Bolivia, ¿por qué van a elegir la mía? Si no saben ni cómo se llama. No se hizo promoción ni nada por el estilo. Entonces, aún en el error conceptual y soportando la ignorancia de quienes la formulan, puede ser pertinente, para algunos sectores, la pregunta: ¿por qué se tienen que hacer este tipo de películas?

En esos encuentros siempre se discutía qué otros carriles podíamos encontrar para ver y compartir las películas. Yo tengo la impresión de que uno no debería ponerle una presión económica a las coproducciones regionales. Solo se las puede programar en un circuito alternativo o en una plataforma como CineAr y sacarlas de la exigencia del resultado comercial. Y admitir que son películas que van a “fondo perdido”, pero que tienen una razón de ser que pasa más por lo cultural que lo comercial. Y después también demos esa discusión. Porque, sino, es entrar en los términos del discurso del INCAA: esta película hizo cien espectadores. En términos absolutos es verdad, pero en términos relativos la cuestión es: qué espacio real tiene una película no comercial, una película que es una expresión artística financiada total o parcialmente por el Estado o por varios países, o con medios públicos y privados, para tener una existencia digna o, como mínimo, posible. Netflix no te la compra, y la sala no la proyecta, ¿qué haces? ¿Para qué la hiciste? Es una pregunta pertinente. Si hago de abogado del diablo puedo decir: ¿para qué la hacés, para que vayan cien personas a verla? Esta es una problemática real, y es el alimento de todos estos discursos. Pero hay otros motivos para hacer una película.

Para mí el cine es, ante todo, una expresión artística. La pregunta es: ¿y por qué yo tengo que gastar quinientos mil dólares para hacer una expresión artística de un pibe al que se le ocurrió una película? ¿Por qué no escribo un libro, que es más barato? Es una discusión cultural que se puede dar, pero no en los términos en que se está dando actualmente. Tampoco es muy amistoso lo que voy a decir: ¿todos podemos hacer una película?, ¿hay lugar para todos? La contrapregunta es: ¿quién es quién para decir quién tiene que filmar y quién no tiene que filmar? Porque en Argentina filma Suar y filma Lisandro Alonso. ¿Quién va a negarle, desde el Estado, el apoyo a uno u otro cineasta?

Es verdad que la problemática de la exhibición está en todo el mundo, y en Latinoamérica mucho más. Aquí la distribución está cooptada por las cadenas. No tenemos el circuito de salas independientes de Francia. Hay pocas salas como la Lugones, donde la gente va específicamente a ver otra cosa. Entonces, creo que meter presión comercial a algunas películas es algo negativo, y que esas películas no tienen que ir a salas. Tiene que haber otras formas de compartir esa experiencia. O ir a muestras no comerciales, donde no haya una competencia por la taquilla y donde no haya que gastar plata. También es fantasioso pedir que se haga un circuito independiente no comercial. ¿Quién lo paga? Estaría genial, pero no hay un mecenas que diga: “voy a invertir veinte millones de dólares en hacer cinco salas”. Es una cosa medio retórica.

Ha pasado con los Espacios INCAA. Como idea teórica es muy buena, pero las salas se caían a pedazos, la película no se veía ni se escuchaba. Después, el tipo que va a ver cine en Caleta Olivia quiere ver la película de Suar. Y con razón: la escucha, la ve en la tele, ve la promoción, y no la puede ver en otro lado. Entonces uno se ha enojado mil veces con el Gaumont diciendo “pasen mi película”, pero la otra está funcionando bien, la gente va, y también tiene derecho a verla. La exhibición comercial está restringida para unas pocas películas. El cuello de la botella está siempre en el mismo lugar: en el financiamiento y en la exhibición.

Al final, producir se produce: más, menos, peor, mejor, por más plata, por menos plata. ¿Pero después qué hacés? Hay muchas películas que se hacen para ir a un festival, o que el objetivo es el festival. Si hacés una película sin plata, y tu objetivo es ir a Cannes y que te conozcan como director, está genial. Pero si la película vale un millón de dólares y va a Cannes, y después se muere ahí, ¿para qué la hacés? Lo planteo porque son cosas que me he preguntado con alguna de mis propias películas. El problema es que el cine no puede ser pensado solamente desde ese lugar, digamos, resultadista. A menos que no vivas del cine, que tengas eso como un juguete de lujo, que sea mecenazgo. El problema es cuando le ponés presión económica a una película independiente y de autor, equiparándola en su comercialización con una película comercial.

Hay un pensamiento más radical, que te lleva a la polémica: para mí el cine es una expresión artística que está destinada más al museo que a otra cosa. Nos hicieron creer que el cine era una actividad popular, cuando hay cinco películas populares por año en todo el mundo que son realmente comerciales. Popular es Youtube, Instagram, Tiktok, no el cine. Ahora, con la excusa de los veinte años de su estreno, reestrenaron el episodio 3 de Star Wars, porque no hay películas que hagan público. Y ni sé si les fue bien. La paradoja del cine es que es una actividad muy cara y a la vez muy de nicho, por eso si das la discusión en términos de resultado la perdés.

No soy muy optimista, pero es lo que hay. Creo que hay que dar una discusión de base. ¿Por qué el Estado tiene que financiar la actividad? Primero, porque tiene que ver con la identidad de un país, y porque además es una industria que genera inversión, trabajo y derrame económico, independientemente de cuántos espectadores haga una película. Por eso, la plata que te da el Estado no te la metés en el bolsillo. Pero andá a explicárselo al gobierno. Esto lo hemos dicho hasta el hartazgo, pero es algo que en Argentina no se va a entender nunca. También creo que el cine tiene que ser una actividad mixta, de fondos públicos y privados. Y lo he hecho durante toda mi carrera. El cine no es una actividad sustentable per se. Una vez en una reunión me encontré con el gerente de la Cámara de Tornillos de la Argentina, y me dijo: “cómo los joden a ustedes con los subsidios, eh”. Me dice: “al tornillo lo subsidian más que al cine. Si no, no podríamos competir con los chinos”. Y nadie sale a hablar mal o a pelearse públicamente por un tornillo.

AB: Pero nadie habla de eso. Es notable cómo lograron instalar como tema los subsidios al cine.

[Marcos] Galperin, que es la peor persona del mundo, debería hablar de los subsidios que recibe, más de cien millones de dólares por año en un país que recorta a los jubilados los dos pesos que les toca cobrar. Si no, saquemos los subsidios para todo, así como sacaron para la luz, para el gas y para el cine. Saquémosle a los muchachos de los tornillos también. La subvención pública en cualquier industria tiene que ver con generar trabajo, con hacer crecer la actividad industrial, ser competitivo, atraer inversiones. Porque El eternauta —por ser el ejemplo más actual y más importante en términos económicos— capta capitales y genera derrame. El resto son películas muy chicas, pero todas juntas generan industria. Una industria que no es modesta. Si no, la discusión más de fondo —y hay países que la han tenido— es: ¿quiero que haya cine o no quiero que haya cine? Si la respuesta es no, está bien, después veremos qué hacemos. No recuerdo si Noruega, o alguno de esos países, en un momento decía: “el cine no es prioritario para nosotros”. Más adelante dijeron: “ahora sí es prioritario”, pusieron fondos y sistemas, y se reactivó. Es decir: hay una política de Estado. Porque si vamos a dar la discusión, que sea una discusión de fondo: ¿queremos que haya películas o no?

IB: Me quedé pensando en el caso de Japón, por ejemplo. Tienen un mercado interno muy fuerte y si querés pasar alguna película japonesa fuera del país te piden un dineral. Para ellos es un movimiento de gestión internacional y de envío de materiales que, básicamente, no quieren ni necesitan hacerlo. Entonces cobran unos fees muy elevados para que el trabajo les sea negocio.

El problema de Argentina es que no tiene mercado interno, que necesitás exportar sí o sí y que tampoco está la posibilidad de que una película tenga un impacto regional. Tenés que exportar. Es decir, vender la película y que te la compren. Por eso decía esto de qué película es más comercial. Si yo tengo un guión y logro prefinanciar ese guión, prevenderlo todo, porque después no tengo mercado, ¿cuál película es más comercial en términos de negocio para el productor? Y sino, como decía, el que tiene suerte se relaja y hace una película para la plataforma, y ahí ya no depende de vos el resultado.

AB: De hecho, a veces me fascina que el cine argentino mainstream tenga espectadores en todas partes, considerando lo poco representativo que suele ser: casi todas las películas comerciales transcurren, no solo en Buenos Aires, sino directamente en ciertos barrios específicos y entre sectores socioculturales medio-altos. Además, muchas películas argentinas a las que les fue bien en la década del 2010, cuando llegaron a otros países de Latinoamérica fue en forma de remake. Porque les resulta más interesante tomar la base del guion, la trama de la película y algunas ideas, y adaptarlas a las particularidades regionales de esos países. Hay algo muy porteño en el cine mainstream argentino.

Es cierto que en el interior se fue desarrollando mucho más lento el cine, la actividad está muy centralizada. Me acuerdo cuando hacíamos las películas tucumanas: los pibes tenían que tomarse un micro para poner la carta en la mesa de entrada del INCAA, en la calle Lima. Justo ahora estoy estudiando con mi hija menor la época de Rosas, unitarios y federales… Es lo mismo, es como hace doscientos años: es una actividad que está muy centralizada. Ahora aparecieron algunos polos provinciales donde hay incentivos. Si eso prospera, con el tiempo van a aparecer proyectos más regionales y federales. Porque muchas veces cuando se filma en el interior se trata de películas con miradas centralistas, que solo suceden en el interior: se usa el interior como locación y no como temática.

AB: Algo interesante está pasando en Entre Ríos, con el FICER y la política audiovisual provincial. Y cuando uno piensa en la generación de cineastas que ahora están desarrollando estos proyectos —[Maximiliano] Schonfeld, Fund, [Eduardo] Crespo—, todos vinieron a estudiar a Buenos Aires, porque era imposible desarrollar una carrera allá.

Es muy bueno lo que están haciendo. Pero yo no sé cómo hacen para vivir. Tengo la sensación que el cine vivió unos años de bonanza en una burbuja totalmente irreal, y pensamos que eso seguiría para siempre: había plata y laburo para todos. Un día eso explotó y llegamos a la realidad —más allá de las políticas de los últimos años, de la degradación del INCAA y de la sociedad toda—. A mi me costó muchísimo desarrollar mi carrera, pero la coyuntura me ayudó a que sea posible. Hoy no podría hacerlo, por más bueno que sea o por más buenas que sean mis películas.

Otro tema es la formación de nuevos técnicos y cineastas: es una cadena que está rota. Hoy vivo en Uruguay, que en seis años creció exponencialmente. Hasta hace diez años todo venía de Argentina, y ahora todo surge de acá. Es increíble lo que creció la gente y la calidad del trabajo, sobre todo la parte creativa. Si como productora todas las películas te las llevás a Uruguay: ¿cómo se forma un técnico?, ¿cómo se forma un fotógrafo?, ¿cómo se forma un director de arte?, ¿con quién?

Notas