Como ya señalamos en entregas anteriores de esta columna, durante los 80 el cine argentino dio cuenta, de distintas formas, de los dilemas sociales y políticos de su época y del pasado reciente. La violencia política y su expansión en la vida cotidiana, las confrontaciones ideológicas, la irrupción del capitalismo financiero y distintas formas de la represión son el tema central de incontables películas del período, desde La historia oficial o Plata dulce, testimonios de los dramas argentinos contemporáneos, hasta reconstrucciones históricas como La Rosales o Asesinato en el Senado de la Nación. En ese contexto, los padecimientos de los sectores populares, la pobreza y el descenso socioeconómico de amplios sectores de la población quedaron siempre en un sospechoso fuera de campo, como si los estragos económicos de la dictadura no hubieran sido tan significativos o el público de la época hubiera preferido verse a sí mismo en la pantalla y no a compatriotas que, podemos arriesgar, después del aumento descomunal del precio de las entradas en el período 1976-1980 —de treinta centavos de dólar a cinco dólares, aproximadamente—, se fueron alejando de las salas de cine.

En todo caso, cabe preguntarse si la ausencia de los sectores populares en el cine de ficción no es un fenómeno recurrente en el período post-clásico, empezando por una Generación del 60 que en una primera época priorizó la autorrepresentación, y más adelante, cuando depositó su mirada en los desposeídos, lo hizo casi siempre recurriendo al documental (o, como mucho, introduciendo la ficcionalización dentro del retrato documental con el objetivo de potenciar efectos dramáticos o poner en escena eventos del pasado, como en El camino hacia la muerte del viejo Reales, de Gerardo Vallejo). Décadas después, el público y la crítica se sorprendieron con la irrupción de historias sobre delincuentes callejeros o vivencias de jóvenes de clase baja o media baja del conurbano bonaerense —y, sobre todo, con un abordaje crudo y honesto, sin falsas distancias, que, por fuera del “Negro” Ferreyra, tenía pocos antecedentes indiscutibles en el cine local—. Sin embargo, un análisis detallado del derrotero del NCA y post-NCA probablemente demostraría que este tipo de relato no tuvo una centralidad en el siglo XXI, por fuera del tesón de un puñado de directores (Perrone, Campusano, González) y un impacto tal vez sorpresivo en el universo de las series televisivas. En los últimos años, y con resultados dispares, el cine independiente —y no tanto— tendió a representar a los sectores populares en géneros como la acción y el thriller (4×4, Vrutos, Gatillero). La asociación automática entre pobreza y violencia sigue gozando de excelente salud.

En los 80, sin embargo, abordar la pobreza desde la ficción implicaba introducir la violencia como un elemento más dentro de un entramado de dramas múltiples. Perros de la noche (Teo Kofman, 1986), La ciudad oculta (Osvaldo Andéchaga, 1989) y Después de la tormenta (Tristán Bauer, 1990) están atravesadas por el desempleo, los lazos entre vecinos y compañeros de trabajo, las distancias generacionales, la violencia policial y parapolicial, y la lucha para sostenerse en pie en un marco de progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares —algo que hoy se da por sentado: tras alcanzar el subsuelo solo es posible la estabilidad—. Para sus personajes, con contadas excepciones, el crimen no es una opción. Ninguna de las tres películas es particularmente recordada. Comparten haber sido realizadas por cineastas que debutaban en la ficción, aunque los tres tuvieron orígenes marcadamente diferentes: Andéchaga debutó en 1982 con el documental Prima Rock, una filmación del festival de música del mismo nombre, y luego comenzó a filmar una ficción que quedó inconclusa; Kofman trabajó como asistente de dirección en Argentina y España y participó en libros sobre historia del cine argentino; Bauer, el más joven de los tres, provenía de un movimiento documental independiente que había empezado a cobrar impulso durante la dictadura. Estas diferencias se reflejan en las propias películas.

La ciudad oculta, segundo y último largometraje de Osvaldo Andéchaga, toma como disparador una situación real: la expulsión de los habitantes de la Villa 15, en Lugano, a raíz del Mundial de Fútbol de 19781. Partimos, entonces, de una certeza: el fenómeno de las villas miseria no es una novedad en Argentina (algo que podía saber incluso una persona que solo se hubiera vinculado con la realidad a través del cine, gracias a Puerto Nuevo [1936], de Luis César Amadori y Mario Soffici, y la manipuladora Detrás de un largo muro [1958], de Lucas Demare). La historia de un muchacho (Leandro Regúnaga) que, tras pasar varios años encerrado en un reformatorio de menores, vuelve al barrio y descubre que sus vecinos están organizándose para resistir el desalojo, le permite a Andéchaga —y a sus colaboradores: los escritores Miguel Briante y Chino Collado y el poeta y letrista Nacho Wisky— destacar un elemento ausente en las películas de Kofman y Bauer: la solidaridad de clase entre los vecinos ante un enemigo común. Sin embargo, si bien los vecinos resisten el desalojo, a través de los discursos encendidos de Uña (Edgardo Suárez), un viejo amigo del padre del protagonista, se hace presente el quiebre con una generación anterior que vivió el esplendor de un movimiento obrero cada vez más debilitado.

Un arco similar puede trazarse entre distintos documentales que se enfocan en barrios populares y sus habitantes. En Buenos Aires, crónicas villeras (Céspedes, 1983), varios entrevistados hacen referencia a los procesos de lucha emprendidos por los vecinos de la Villa 31 antes y durante la última dictadura militar. Más de una década después, en documentales de Pablo Reyero como Dársena Sur (1997), filmado en Dock Sud, o Ángeles caídos (2007), sobre tres músicos jóvenes de distintos barrios —los monoblocks de Bajo Flores, la Villa 20 de Lugano y un barrio social de Ingeniero Budge—, se registra una individualización palpable, al punto que las historias de sus protagonistas son narradas por separado, como viñetas: el aliento colectivo, el entrecruzamiento de historias como tejidos que a la vez expresan y sostienen el entramado social, pasaron al terreno de la utopía. La militancia se hará presente solo en películas enfocadas específicamente en el fenómeno, como Matanza (Batlle, Delgado, Menéndez, Panela, 2002), o en algunos documentales surgidos a la luz del estallido del 20012, pero no como una dinámica orgánica de los barrios.

Pero La ciudad oculta es, también, la única de las tres películas que construye un enemigo común, movimiento que facilita la posibilidad de una unión heroica: los represores a cargo del desalojo, villanos indiscutibles del film. (Solo en Después de la tormenta se encuentra una situación similar: la comunión de los empleados de una fábrica cerrada en el contexto de la híper alfonsinista, si bien en este caso tiene un rol clave el sindicalismo, tal vez el último bastión de resistencia en una Argentina en pleno proceso de carcoma neoliberal, y los dueños de la fábrica apenas son mencionados en una conversación). Para construir su repertorio de personajes, Andéchaga despliega una serie de lugares comunes —el joven entusiasta, el viejo resignado, el vecino aliado con los represores, la muchacha que intenta despertar al protagonista de su ingenuidad política— que hacen que la película nunca termine de tomar vuelo a nivel dramático. Todos estos personajes forman parte de un dispositivo narrativo enfocado en contrastes: jóvenes versus viejos, nativos versus migrantes, pobres versus ricos, que presentan matices y enmarcan el contraste central, comprensiblemente polarizado: vecinos desalojados versus mano de obra de la dictadura. Solo se ubica en el medio un soplón de los milicos (Paulino Andrada) cuyo final se parece al de pocos personajes en la historia del cine argentino: lo maniatan, lo amordazan y lo cuelgan de los pies con un cartel en el pecho: “Para que aprendan los botones”. No muere, sin embargo. Su castigo, celebrado por el resto del barrio, es un eslabón más en una escalada de violencia que se origina en la resistencia vecinal y culmina con un último acto de brutalidad ligado de forma directa al accionar de los grupos de tarea durante la dictadura.

La violencia, lamentablemente, no se traduce en potencia ni emoción. Andéchaga no parece coincidir con la vieja idea de Alfred Hitchcock que sostiene que en el cine es preferible mostrar antes que decir. La ciudad oculta no solo es puro diálogo: es diálogo blando, demasiado consciente de que todo el peso del relato recae en él (es inevitable preguntarse cuál habrá sido la contribución de un experimentador del lenguaje como Briante). Un ejemplo posible es la escena en que Roberto, el protagonista, conversa en la cama con Teresa (Isabel Quinteros), una muchacha migrante, empleada doméstica, poco después de conocerla en un boliche. El rol de ella es puramente explicativo; los espectadores asumimos el rol de él, que se confiesa ignorante en muchos temas por haber salido hace poco de un reformatorio.

— No entiendo…

— Y, es que como acá no hay negros, los negros somos nosotros y ustedes.

— No lo agarro.

— Mirá Roberto, es como si por una ley divina algunos acá nacieron para mandar y otros para ser mandados. El problema de esta ciudad es que es blanca y nosotros somos los negros, y para peor extranjeros. Con ustedes la cosa no es distinta, pero por lo menos ustedes conocen el lugar. ¿Entendés, ahora?

— Mirá, lo que yo creo es que hay que agachar el lomo y darle para adelante. Algún día la cosa va a cambiar.

— ¡Por favor! Las cosas no cambian solas. Escuchame: ¿por qué van a cambiar? Decime, ¿por qué van a cambiar? Si para alguna gente las cosas están bien así como están, y esa es la gente que tiene la fuerza. ¿O no?

La ciudad oculta lleva al extremo la idea de cine declamatorio que tanto se le achacó a las películas de los 80, aunque omite toda búsqueda teatral y exagerada. Es conmovedor el esfuerzo de Andéchaga por hacer una película de la calle, un auténtico testimonio de los padecimientos de las clases bajas en dictadura. El problema tal vez esté en la idea de testimonio, que distanciada de la carga militante del cine de los 60 y 70 pierde también gran parte de su potencia. Lejos de las experimentaciones de El camino hacia la muerte del viejo Reales o La pieza de Franz —un film sin intención testimonial en lo más mínimo, pero capaz de introducir el presente político de la Argentina de inicios de los 70 a través de imágenes documentales en el contexto de una fantasía de música y danza del siglo XIX europeo—, Andéchaga despliega en medio de La ciudad oculta una serie de fotografías y filmaciones de luchas obreras de décadas pasadas, en blanco y negro, con un meloso colchón de teclados de fondo, que solo subrayan el carácter real, auténtico, relevante, del tema de la película. Entrevistado por Rómulo Berruti y Carlos Morelli en Función privada, el director es contundente: “No es una película pretenciosa, es una película humilde. Tampoco intenta despertar la conciencia de nadie. Es una película que está hecha para mostrar y para que de una vez por todas los argentinos veamos que hay otro país que también existe y que no es el que cotidianamente transitamos”.

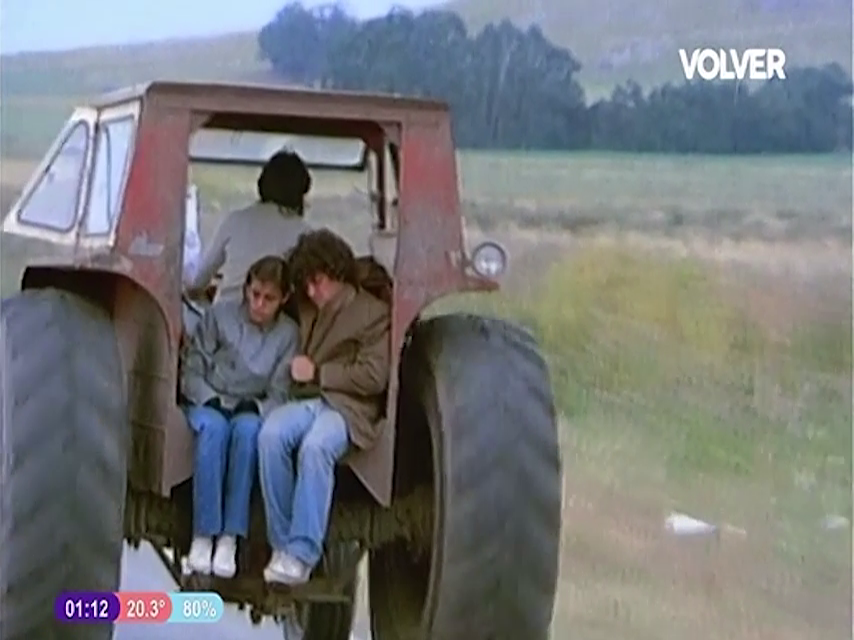

El caso de Tristán Bauer es distinto: tras realizar una serie de cortos documentales independientes —en el marco de un colectivo llamado, justamente, Cinetestimonio3—, con Después de la tormenta, su primer largometraje, viró hacia la ficción, aunque lejos de la crudeza estética frecuentemente asociada a lo testimonial. Después de la tormenta es una película con numerosas ideas visuales y un cierto concepto de la sofisticación. La historia es sencilla y le sirve a Bauer para construir un retrato de la Argentina azotada por la hiperinflación, a la espera de años que, se sospechaba, no iban a ser mucho mejores. Ramón (Lorenzo Quinteros) es un obrero que se queda sin trabajo tras el cierre de una fábrica. Casi consigue uno nuevo, pero a último momento no lo toman. El golpe es salvaje: la villa de emergencia de la que su hijo se burlaba con inocencia y algo de desprecio pasa a ser, de pronto, su hogar. Ramón, sin trabajo ni autoestima, toma distancia de su familia, resentido de su esposa (Eva Fernández), que trabaja de empleada doméstica, e incapaz de vincularse con su hijo mayor, que pasa los días en la calle, peligrosamente cerca del delito. Sale a pasear todos los días sin rumbo, cruzándose con personajes en situaciones parecidas a la suya y, finalmente, asumiendo un viaje temporal y espacial: visita a su hermana (Ana María Picchio), que trabaja como prostituta y a quien no ve desde hace muchos años, y viaja al campo, para reencontrarse con su padre (Jofre Soares) y su hermano (Patricio Contreras), que viven en el mismo lugar del cual él se escapó de joven para buscar trabajo en Buenos Aires. En los dos casos quedan deudas pendientes y los reencuentros son, en gran medida, agrios. Evidentemente la situación tiene dos caras. La pérdida de confianza en la capacidad de Ramón para sostener económicamente a su familia es el inicio de un descenso personal, pero también es lo que le abre la puerta a la posibilidad de disculparse por errores del pasado.

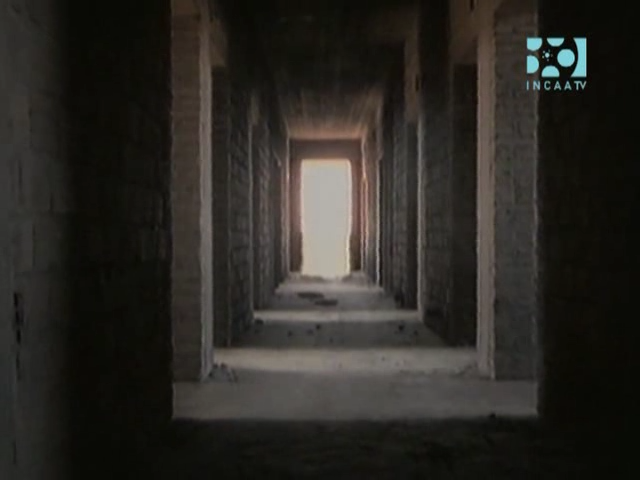

Lejos de la tosquedad de Andéchaga, Bauer juega con elementos específicamente cinematográficos; se sumerge en influencias, tradiciones y una búsqueda estética definida. La preocupación por dialogar con el pasado del cine político latinoamericano es evidente, por ejemplo, en la decisión de trabajar con un actor como el brasileño Jofre Soares, conocido por películas de Nelson Pereira dos Santos (Vidas secas —donde también interpretaba a un campesino; su presencia en ambos films señala cómo, veinticinco años después, persisten los padecimientos del campesinado latinoamericano—, Memórias do Cárcere) y Glauber Rocha (Terra em transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro), entre otros cineastas importantes de su país, y en la influencia visual de un realizador argentino que en la década anterior también había pasado del documental a la ficción: Pino Solanas. En algunos aspectos puntuales, Después de la tormenta parece una Tangos o Sur de los barrios bajos, con fábricas abandonadas iluminadas en claroscuros impactantes y una cámara que sobrevuela parsimoniosamente, con cierta épica, basurales que emanan vahos y amontonan carros, caballos y cuerpos inertes. La película de Bauer no es tan imaginativa como las de Solanas: es razonable que, más allá de los excesos estilísticos, su propio carácter de ficción testimonial la obligue a mantenerse lo más cerca posible del suelo y de la carne. De hecho, ciertos desbordes que funcionan como extrañamientos, desprendimientos leves de la lógica realista, se sienten fuera de lugar. El contraste con La ciudad oculta puede cifrarse en la utilización de la música, en ambos casos realizada por músicos de renombre, uno asociado a la música folclórica y el otro al llamado tango nuevo (otro punto de contacto con Solanas, que trabajó con Astor Piazzolla en sus dos ficciones de los 80): mientras en gran parte de la película de Andéchaga suenan teclados anónimos y la contribución de Antonio Tarragó Ros es aislada y ocasional, en Después de la tormenta la centralidad del bandoneón de Rodolfo Mederos es absoluta; su presencia es algo exagerada, pero fundamental para establecer un clima siempre lúgubre y denso.

Se puede señalar otra curiosidad que hermana a ambas películas y que dice bastante sobre el lugar que los reformatorios de menores cumplían hasta hace no tanto en el cine argentino, siempre a la sombra de Crónica de un niño solo, de Favio —podríamos sumar un tercer film estrenado por esa misma época: Las tumbas, de Javier Torre—: si La ciudad oculta comienza con Roberto entrando a un reformatorio y narra cómo se reinserta en el barrio luego de su liberación, Después de la tormenta termina con el hijo de Ramón encerrado en una cárcel para menores, mirando por la ventana durante una tarde de lluvia. Una película se enfoca en cómo los vecinos reciben con los brazos abiertos a un joven que estuvo institucionalizado, sin mayores conflictos para ayudarlo a “reinsertarse en la sociedad”, mientras la otra termina con el personaje juvenil al borde del abismo, en medio de un ciclo vicioso de marginación y violencia, que comienza con el desempleo del padre y termina en una incógnita poco auspiciosa. Cuando Ramón le dice entre lágrimas a su hijo, en una visita al centro de menores, que siente que está aprendiendo a ser mejor persona y que está orgulloso de eso, el chico lo observa desinteresado: el crecimiento personal y las reflexiones morales no tienen nada que ver con el mundo de violencia, desprecio por las instituciones y desconfianza generalizada que se abre ante sus ojos. “Con guita no hay castigo”, le dice el chico. La afirmación del carácter combativo y colectivo de los sectores populares en los 70, presente en La ciudad oculta, muta en el film de Bauer a una desazón total por el futuro.

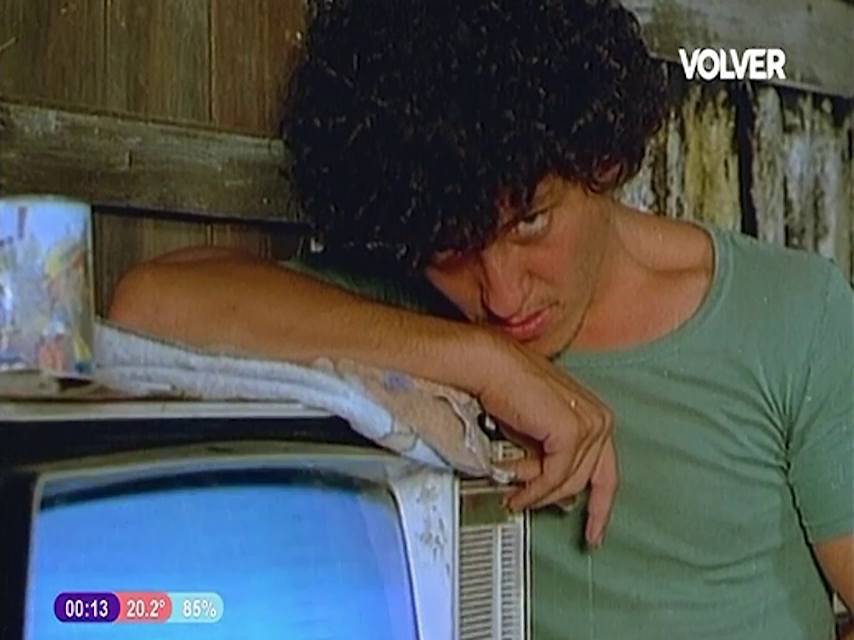

El problema de Ramón es que no cometió un delito aislado, como el niño Roberto al inicio de La ciudad oculta, sino que quemó puentes durante demasiado tiempo —el abandono de su familia del campo por las luces de la ciudad, el desprecio a su hermana prostituta, el maltrato a su hijo— y descubre, tal vez tarde, ya adulto y desempleado, que solo le queda agachar la cabeza y aprender dos o tres cosas de la vida sin esperar nada a cambio. Ramón representa a todo un sector de la sociedad que supo tener buenas oportunidades —tal vez aprovechadas con algo de altanería: la vieja historia del ascenso social— pero ya no tiene de dónde sostenerse. Por eso la película es al mismo tiempo crítica, pesimista y compasiva. La tríada de personajes masculinos atravesados por su época se completa con Mingo, el infame protagonista de Perros de la noche, el primero de dos films4 dirigidos por Teo Kofman. La tensión generacional acá está ausente: el padre de Mingo (Emilio Bardi) y su hermana Mecha (Gabriela Flores) no existe; la madre fallece apenas iniciada la película. A partir de esta tragedia se despliega el largo calvario de Mecha en manos de su hermano, un joven peleado con la idea de trabajar e inútil para el delito que descubre que la única forma de tener algo de dinero es obligando a su hermana a ejercer la prostitución. Como en Después de la tormenta, hay una situación crítica inicial que pone en movimiento a los personajes; en este caso no en función de una búsqueda laboral, una errancia sin rumbo y un fallido regreso al campo de la infancia, sino una huída hacia barrios y burdeles nuevos donde los hermanos puedan gozar de anonimato e interpretar un poco creíble rol de marido y mujer. Ser proxeneta de la propia hermana parece algo bochornoso hasta para alguien como Mingo.

La prostitución no era una novedad en la historia del cine argentino cuando Kofman escribió el guion de Perros de la noche, junto a Pedro Espinosa y el escritor Enrique Medina, en cuya novela de 1978 está basada la película. Si en la Generación del 60, sin ir más lejos, se abordó el tema en un puñado de películas—por ejemplo, Breve cielo de David José Kohon o Ufa con el sexo de Rodolfo Kuhn—, tal vez haya que remontarse al cine tanguero previo a los grandes estudios para encontrar una relación tan estrecha entre miseria, decadencia moral y prostitución. No parece casual que el personaje de Héctor Bidonde, el dueño de un boliche con quien Mecha tiene una relación amorosa, comparta apellido con el “Negro” Ferreyra, el realizador más significativo de aquella etapa y del cine-tango en general5. En los 90 se señalaba que el Nuevo Cine Argentino podía representar una mirada hacia el pasado remoto del cine nacional, un intento por regresar a un cine crudo, callejero y áspero que había muerto con la instauración de la lógica de los estudios, y que a duras penas tuvo un renacimiento en los 60 y 70, gracias a una Generación del 60 menos influenciada por el neorrealismo que por la Nouvelle Vague. En ese sentido, Perros de la noche puede ser una suerte de anticipo fallido del cambio que se concretaría con fuerza diez años después. Tanto los interiores sórdidos, la impiedad del personaje de Bardi y los extensos pasajes sin música extradiegética preanuncian ciertas rupturas del NCA. Lo mismo puede decirse de algunos momentos de aliento documental, como cuando la cámara toma desde lejos, en un plano general, sin subrayados ni diálogos audibles, a un grupo de mujeres que buscan “changas” en una plaza. El único sonido es el de motores que dan forma a un caos abstracto urbano. Mecha se mezcla entre las demás mujeres, casi indistinguible. Este relato, sugieren Kofman y Medina, es uno más entre las tantas historias abrumadoramente decadentes que ocurren en Argentina.

Se sabe, sin embargo, que intenciones y resultados muchas veces transitan caminos diferentes. El movimiento que realiza la película, abandonando de forma progresiva a Mingo, a medida que descubrimos que es un pobre tipo irrecuperable, y ubicando en primer plano a Mecha, el personaje fuerte de la historia, no se corresponde con una preocupación formal en sintonía. Perros de la noche cae con frecuencia en la explotación, con largas escenas de strip-tease y desnudos femeninos que, si bien suelen estar justificados narrativamente, por momentos se desbordan del lado del morbo. El acompañamiento musical, con cuerdas y vientos chorreantes dirigidos y arreglados por Gabriel Senanes —responsable también de la música de La ciudad oculta— no logran construir la tensión necesaria. No es la única similitud musical que comparten ambas películas: también la música de Antonio Tarragó Ros —acompañado en este caso por León Gieco— está presente en algunos pasajes del film de Kofman. Tratándose de una película que pretende ser moderna sobre jóvenes de menos de veinte años, resulta llamativa la ausencia absoluta de géneros de moda entre los jóvenes como el rock o el pop. La cumbia, tímida, aparece solo de forma diegética, en escenas de bailanta donde su uso es inevitable. La propia película replica, sin notarlo, la tensión de los 80 entre una música de raíces tradicionales con compromiso social —el nuevo folclore, cuyos intérpretes más comprometidos habían regresado a la Argentina hacía poco, tras años de exilio— y una música “moderna” que con frecuencia era tildada de cipaya o apolítica.

En su libro Down and Dirty Pictures, Peter Biskind propone que el cine independiente norteamericano, o al menos el que solía circular en el festival Sundance, no logró encontrar un tono y un lenguaje propio durante gran parte de los 80: los temas de las películas eran sensibles, y por momentos había destellos de autenticidad, pero era fácil descubrir cierta ajenidad en la mirada; la idea de que eran películas hechas por artistas que se acercaban a los problemas sociales para vestirlos con las ropas del sentimentalismo. La mirada de Biskind puede ser más o menos justa, pero lo cierto es que en líneas generales estos films quedaron en el olvido; los nombres que marcaron el cine independiente de los 80 son los de realizadores auténticamente modernos, como Jim Jarmusch, Gus Van Sant o Steven Soderbergh, que con su exitoso debut Sex, Lies, and Videotape cambió las reglas del juego en Sundance. (La distancia problemática entre una sensibilidad social y otra moderna ameritaría en todo caso otro análisis, más profundo). Este mismo desequilibrio está presente en Perros de la noche, y es lo que la vuelve una película insólita. No porque sea el único film argentino de los 80 que puede leerse bajo esta óptica, sino porque sus deseos de ser moderno son muy poderosos y, justamente por eso, su fracaso es demasiado brutal. El uso de la música es solo un ejemplo. En todo caso, no deja de ser fascinante, a la luz de los acontecimientos posteriores, ver la referencia a “nuevo cine” en el afiche del film de Kofman (“Al nuevo cine argentino, llega el libro más prohibido de Enrique Medina”) o escuchar a Morelli en Función privada referirse a la película de Andéchaga como representante del “nuevo nuevo nuevo cine argentino”. Las tres películas son parte de un capítulo olvidado de una década fácilmente señalada como vieja o, peor aún, plagada de dinosaurios: el de realizadores jóvenes o debutantes con un ímpetu renovador.

Notas:

- Ciudad Oculta es un nombre informal de la villa, donde también se filmó un notable largometraje reciente de Francisco Bouzas (Ciudad Oculta, 2024).Ciudad Oculta es un nombre informal de la villa, donde también se filmó un notable largometraje reciente de Francisco Bouzas (Ciudad Oculta, 2024). ↩︎

- En relación a esto, puede leerse “Urgencia de un país en llamas”, texto muy documentado de Mercedes Orden que forma parte del volumen dos de Cine argentino: Hechos, gente, películas, editado por Fernando Martín Peña (Luz Fernández Ediciones, 2024). ↩︎

- Se puede leer sobre los primeros documentales de Bauer, entre otros cortometrajes documentales de los 80, en la sexta entrega de esta columna. ↩︎

- El segundo fue una coproducción con Brasil llamada Los corruptores (1987), con un fuerte tono de explotación que ya se aprecia, con matices, en Perros de la noche. ↩︎

- El personaje de Ferreyra ya se llama así en la novela de Medina, pero hay que tener en cuenta que la relación entre el escritor y Kofman —quien, como señalamos más arriba, era un conocedor de la historia del cine argentino— data, como mínimo, de comienzos de los 70, y que el cineasta tuvo un rol en la escritura de la novela. Dice José María Marcos, a cargo de la edición facsimilar del guion de la película (Muerde Muertos, 2025): “En 1971, el cineasta había escuchado la historia contada por el propio escritor y no dudó en decir: ‘Vos escribila y yo la filmo’”. ↩︎