Llegamos al final de la colaboración de Taipei para la edición #20 del Festifreak. En esta ocasión, dos películas afines al terror, ambas de dudosa reputación, que se proyectaron en fílmico en la sección FREAKORAMA. Ezequiel Iván Duarte escribe sobre Ruby, de Curtis Harrington, cuyo proceso estuvo plagado de tensiones entre el director y el productor Steve Krantz, y Álvaro Bretal sobre Julie Darling, de Paul Nicholas, mejor conocida en Argentina como Déjala morir adentro.

Acá pueden leer los artículos de la primera entrega y acá los de la segunda.

Rojo y verde

(sobre Ruby [1977], de Curtis Harrington)

Florida, 1935. Ruby, una pelirroja de voz grave y contundente, que alguna vez tuvo una breve carrera como cantante y actriz, oficia como la chica de un grupo de gángsters. Se ha enamorado de uno de ellos, Nicky. Pero el líder de los mafiosos, Jake, también prendido de Ruby, ha decidido eliminar a Nicky. En medio del encuentro amoroso de la pareja entre la niebla de los pantanos de la península, los gángsters hacen su aparición y fusilan a Nicky; su cuerpo muerto cae y se hunde en las aguas. Pero Ruby espera una hija del joven.

Dieciséis años más tarde, Ruby regentea un autocine en las cercanías del lugar de los hechos. Ha contratado a los ahora ex gángsters de la banda que solía integrar y que habían ido cayendo en prisión. Uno de ellos, Vince, secretamente enamorado de ella desde siempre, se ha convertido en su mano derecha. La hija engendrada junto a Nicky, Leslie, ya tiene 16 años y algunas dificultades cognitivas: es “no verbal” y la madre considera internarla. Asimismo, el antiguo líder de la pandilla, Jake, es ahora un viejo ciego en silla de ruedas, un vegetal que no se mueve ni habla y que está al cuidado de Ruby.

Sin embargo, las cosas empiezan a salirse de quicio cuando los ex mafiosos, ahora empleados del autocine en distintas capacidades (proyectoristas, vendedores de pochoclo, cortadores de boletos) comienzan a aparecer brutalmente asesinados. Es la venganza de Nicky, doble opuesta de la venganza de la esposa agigantada de Attack of the 50 Foot Woman, película estrella del autocine de Ruby —otra mujer oprimida en un mundo de machos— y centro espiritual de la película marco.

Ruby. Rubí. Rojo: éste es el color asociado a nuestra protagonista. Está en su cabello, en su vestido, en el acolchado de su cama, en las velas, en la sangre. El color complementario del rojo es el verde, y un tinte verdoso se expresa por difusión en el pantano neblinoso, lugar donde yace hundido el cadáver de Nicky. No obstante, el espectro de Nicky cuenta con marcas rojas, marcas asociadas al otro polo de la relación, a Ruby: los balazos. ¿Acaso Ruby lo entregó? ¿La venganza llegará hasta ella? Leslie, la hija extraña, quizás tenga la clave ante la reaparición de Nicky, ahora de forma sobrenatural. Para determinarlo, hace su aparición un doctor en parapsicología que oficiará casi de exorcista.

Porque Ruby no deja de ser una película que trata de subirse al éxito y fenómeno de la película de William Friedkin. El director, Curtis Harrington, estaba atrapado dirigiendo capítulos para series de televisión. Su carrera como director de cine, que había iniciado en los años 40 con autorreflexiones queer (Fragment of Seeking) e influencias de Poe (The Fall of the House of Usher), parecía en un impasse. Hasta que “mi viejo y querido amigo George Edwards vino a rescatarme otra vez, aun si sólo temporalmente”, como explica en su autobiografía Nice Guys Don’t Work In Hollywood. Edwards había escrito el guion de Ruby basado en una historia de Steve Krantz, quien oficiaría de productor del film. “No tenía indicio de la clase de rol ominoso que jugaría en esta película. Resultó ser la experiencia más pesadillezca de mi carrera”, cuenta Harrington sobre Krantz. Y continúa:

No sabía nada sobre Steve Krantz. Si hubiera sabido, no habría aceptado hacer la película. No hay nadie que me haya encontrado en el negocio del cine por el que tenga más odio y desprecio que por Steve Krantz. Hizo todo lo posible para destruir la película. Se transformó en una parodia de lo que filmé y de lo que era mi intención que fuera. Krantz tenía visiones de grandeza y pretensiones de algún tipo de habilidad artística que no tenían ningún mérito. Como él era productor ejecutivo de la película, yo no tenía mucho espacio para disentir ante sus ridículos mandatos.

Harrington procede a enumerar las tropelías del productor: contratar un camarógrafo incompetente, inmiscuirse en la puesta en escena de forma tal de romper con toda la atmósfera ideada por él (“Esta era una película que era toda atmósfera”), tratar de imponer actores indeseables (lo que consiguió con el personaje de Jake), y elegir, de una serie de opciones, al único músico que Harrington no quería para la banda sonora. Finalmente, cuando llegó la hora de preparar el corte para la televisión, al verse obligados a quitar muchas escenas violentas, Krantz decidió rellenar el espacio filmando nuevas escenas con otro guionista y otro director, una subtrama nueva a partir de personajes muy menores que eran clientes del autocine. Y cuando la película salió en video, eligieron esta última versión para ser editada, lo que llevó a Harrington a quitar su nombre del producto.

¿Quién puede matar a un adolescente?

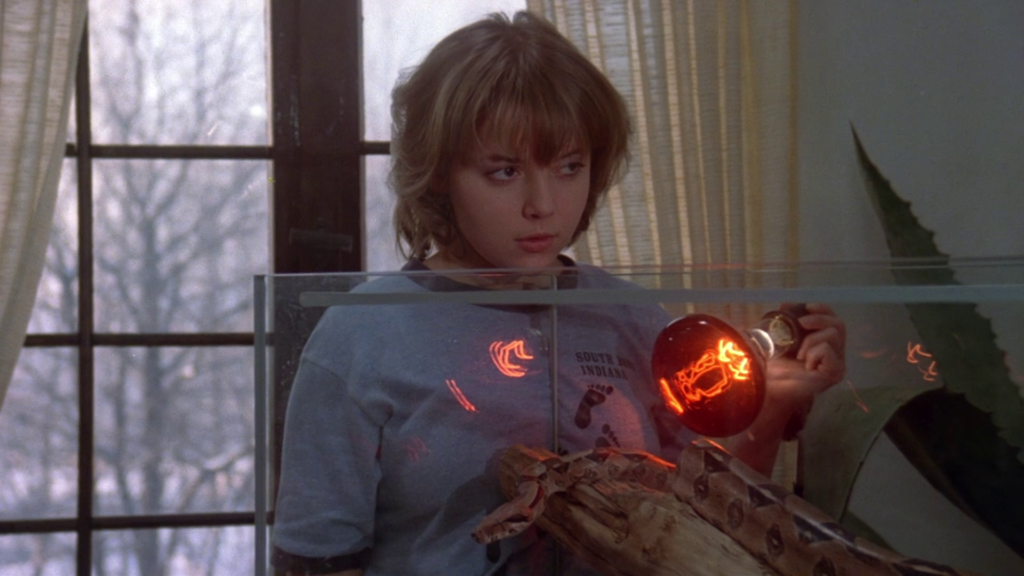

(sobre Déjala morir adentro [Julie Darling, 1983], de Paul Nicholas)

Una novedad no muy feliz de la década del 80 fueron ciertos productos shockeantes construidos a fuerza de golpes de guión, psicologismo de manual y erotismo berreta: los thrillers de mujeres obsesionadas o manipuladoras, dueñas de un deseo criminal. Joe Eszterhas ganó fama con este tipo de guiones, gracias a películas realizadas junto a cineastas que, en términos de talento, abarcaban un espectro amplio —en una y otra punta de ese espectro están Adrian Lyne, culpable de Atracción fatal, y Paul Verhoeven, director de Bajos instintos—. El origen de esta tendencia puede rastrearse muchas décadas atrás, hacia 1945, cuando se estrenó la insólita Leave Her to Heaven, un cruce entre noir y melodrama dirigido por el veterano John M. Stahl. En la película de Stahl, una mujer joven y rica se obsesiona con su pareja, un escritor, y asesina o intenta asesinar a distintas personas cercanas a él, incluyendo a su hermano parapléjico. Si bien fue una de las películas más exitosas del año en las boleterías de Estados Unidos, y hoy en día puede ser considerada una de las más modernas del período, parte de la crítica estaba perpleja: “las motivaciones del temperamento de la señorita nunca se revelan de manera convincente, y toda la trama (…) es arbitraria, artificial y grandilocuente”, escribió Bosley Crowthers, el crítico estrella del New York Times. No era una opinión aislada.

Ahora, ¿qué pasa si esa persona no es una mujer adulta sino una adolescente? Peor todavía: ¿qué pasa si esa persona es tu hija? Ese es el drama de Harold Wilding, el médico excesivamente permisivo encarnado por Anthony Franciosa en Julie Darling, coproducción germanocanadiense de 1982 estrenada en Argentina con algo de retraso (1986) como Déjala morir adentro. Sin embargo, Franciosa —quien el mismo año protagonizó la magnífica Tenebre, de Dario Argento— tiene acá un lugar secundario; la figura excluyente es una tal Isabelle Mejias, la Julie del título, un ejemplo extremo de eso que los psicólogos llaman “complejo de Electra”. Julie adora a su padre a niveles demenciales, y la película juega con eso: primero los vemos dándose un pico; más adelante, recostados en la misma cama, a punto de dormir. El clímax del delirio llega en una fantasía de la chica, quien, mientras espía a su padre teniendo relaciones con la novia, se imagina a ella misma en el lugar de su madrastra. Esto, sin embargo, no alcanza para hablar de la película como un thriller erótico. Tampoco es, estrictamente, una película de terror. Como los giallos —otra referencia que aparece, de costado, gracias a los guantes negrísimos del asesino de turno—, Julie Darling navega por terrenos pantanosos entre esos dos géneros. El problema es que las cosas indefinidas, a la larga, pueden volverse algo insípidas. Tal vez sea por esa indefinición que la película recibe con los brazos abiertos el incomprensible Déjala morir adentro local, responsabilidad exclusiva de Claudio María Domínguez, ganador infantil de Odol pregunta, guía espiritual new age y, durante más de diez años, distribuidor cinematográfico1.

En Julie Darling hay, sin embargo, algunas sorpresas, y muchas de ellas están relacionadas con la arbitrariedad y la torpeza psicológica que señalaba Crowthers en su artículo de 1945. El debut del ignoto Paul Nicholas —o Nicolas, según los créditos— avanza de forma atropellada hacia ningún lugar. Cada escena es un intento grotesco de impactar al espectador. Ahí están, por ejemplo, los planos de Julie sosteniendo una rata gigante e inquieta desde la cola, con el objetivo de alimentar a su serpiente y shockear a su mejor amiga; el intento de asesinato de su hermanastro dentro de una heladera desenchufada mientras juegan a las escondidas —al lado de un lago, en un posible guiño a una escena clave de Leave Her to Heaven—; y, fundamentalmente, el desenlace, que incluye la castración más veloz y menos impactante de la historia del cine. Además, claro, de las escenas de tensión entre padre e hija. En Julie Darling siempre está pasando algo, y ese movimiento perpetuo, ya sea ridículo o fascinante, traza la línea entre una baratija razonable y lo que se suele llamar un bodrio. Por eso podemos ignorar, si nos sumergimos en el clima necesario, algunos diálogos mal sincronizados —en lo que podríamos pensar, si tensamos demasiado la cuerda interpretativa, como otro guiño al giallo— o el corte abrupto, en ciertas escenas, de la música extradiegética; torpezas que contrastan con la prolijidad general de la película2. La palabra mágica es ritmo.

Domínguez, responsable de la fama de Julie Darling en Argentina, cuenta en la nota citada más arriba que películas como esta, que durante varias semanas llenaban las salas de valijeros, le permitían estrenar otras más arriesgadas en términos de audiencia, como El Decamerón de Pasolini o Vicios privados, virtudes públicas de Miklós Jancsó. En la posdictadura, mucho antes de la llegada de Internet, la promesa de desnudos era un anzuelo fácil para espectadores desprevenidos. Pero en esta lógica subyace, también, una distinción entre arte alto —exclusivo— y bajo —masivo— que puede pensarse, desde una lectura contemporánea, como obsoleta. Es decir, existen obras supuestamente complejas y relevantes de muy bajo nivel y obras sencillas, básicas, tal vez ingenuas, tal vez obsesionadas con el afán de lucro, que esconden una gran sofisticación formal o, al menos, una efectividad inesperada. Desde una perspectiva curatorial el quiebre entre estas barreras es siempre un hallazgo; máxime cuando se trata, como en el caso de Déjala morir adentro, de un capítulo significativo de la distribución cinematográfica de nuestro país.

Notas: (1) Para más información al respecto se recomienda el documental de Santiago Calori Un importante preestreno y el artículo de Mariano Kairuz “El péndex estaba de la nuca” (Página/12, 13/9/2015). (2) Uno puede sospechar, aunque no haya datos fácilmente disponibles, que en una coproducción de género de este tipo se gastaba más dinero que en muchas películas independientes.