¿Acaso esos oscuros soldaditos captaban que era simplemente un infeliz?

Jorge Asís, Carne picada

El cine argentino tiene una larga tradición de personajes masculinos grises, fracasados, anodinos; la clase de tipos que no llegan al suicidio porque ni siquiera les da para ese gesto de coraje. A una de sus vertientes podríamos llamarla “cine de oficinistas”. Allí están, por ejemplo, la seminal La vuelta al nido (Leopoldo Torres Ríos, 1938), la exitosa La tregua (Sergio Renán, 1974) o Tute cabrero (Juan José Jusid, 1968). Pero no todo el cine de hombres fracasados es cine de oficinistas. De hecho, cuando en 1962 Rodolfo Kuhn estrenó Los jóvenes viejos, en cierto modo abrió la puerta para toda una serie de películas sobre fracasados, sí, pero jóvenes (o adolescentes) aburguesados, perdidos en un limbo existencial donde el mundo del trabajo no tiene un lugar preponderante. La grisura allí no es consecuencia de una rutina laboral asfixiante y estancada, sino de la ausencia de deseo, pasión, alegría; una errancia vacía, nuestro propio y particular cine de muertos vivientes (películas que a veces, tal vez comprendiendo mal esto del diálogo entre forma y contenido, terminan muertas ellas mismas; pero eso, en todo caso, podría ser motivo de otro texto).

Gente en Buenos Aires (1974), el primer largometraje de Eva Landeck, tiene elementos de ambas vertientes: un poco de oficina y mucho de personajes perdidos, que deambulan en una ciudad caótica, llena de cosas por hacer pero donde el sentido con frecuencia se vuelve borroso. Se propone, también, algo ambicioso: ser una especie de fresco cargado de preocupaciones temáticas, que se mueve siempre en el terreno de lo particular pero saltando constantemente de lo íntimo a lo social, de lo sentimental a lo político, de lo laboral a lo académico. La atención del relato se dispersa más de lo esperable, con breves desvíos narrativos, sueños, pesadillas y hasta una película dentro de la película, pero también con fragmentos televisivos, tapas de diarios y filmaciones documentales que dejan en claro la intención de que la Buenos Aires de 1973 ficcional sostenga con la real una relación simbiótica.

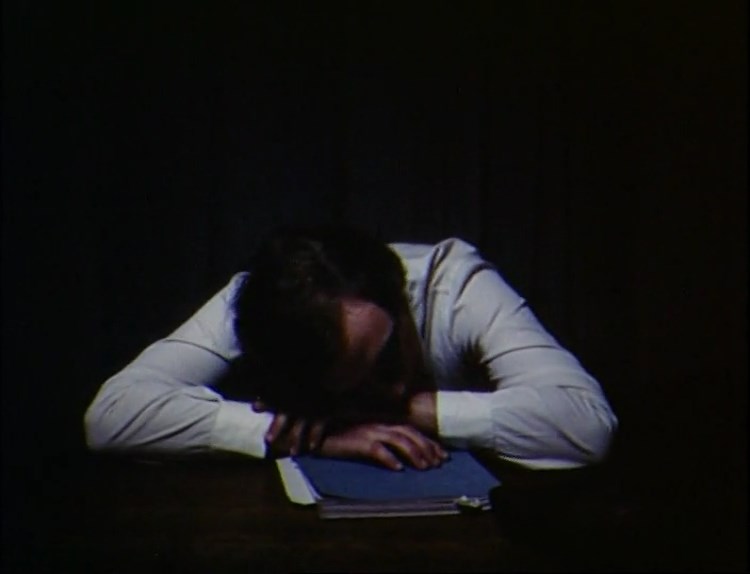

Pablo, interpretado por Luis Brandoni(1), deambula por la ciudad gastado, consumido, harto. Es un estudiante de ingeniería industrial que combina su carrera con un trabajo monótono. No es encantador ni particularmente querible; cuando por cuestiones laborales va a un negocio a llevar unos papeles, los empleados, chicos y chicas de su misma edad, se burlan de su amargura y del poco registro que tiene de los demás. Tienen razón: Pablo siquiera saluda; llega, hace lo suyo y se va. Entiende que su trabajo consiste en una sucesión infinita de trámites, cosa que tal vez no sería tan grave si no fuera porque toda su vida se terminó convirtiendo en una extensión de eso. Siempre cansado, cuando se junta a estudiar con sus amigos se queda dormido y sueña que es un samurai que roba bancos para luego ir a las villas a caballo y repartir el botín entre los más necesitados. No es su único sueño revolucionario: el film comienza con Pablo finiquitando con una ametralladora a varios señores de saco y corbata. Después deja la ametralladora, agarra el maletín y se va a rendir un examen: la rutina no lo deja en paz ni siquiera en sus sueños más dulces.

Estos sueños —que, vale la aclaración, poco le deben al surrealismo: son extraños en su concepto pero concisos y simples en su ejecución— tienen más color que su vida cotidiana, aunque Landeck los filme en blanco y negro. La paradoja es que a Pablo esos días todos iguales se le terminan volando, como los puchos que fuma sin parar. Un día, por ejemplo, saca la cuenta de cuántas horas diarias le quedan “para vivir y pensar”, descubre que sólo dos, y así y todo remata: “¿Dónde están? Acá debe haber un error”. Y otro día, así como así, toma una decisión íntimamente revolucionaria: llama por teléfono a una desconocida, amiga de la esposa de un amigo, para charlar, iniciando así un vínculo telefónico que le resulta más cálido y genuino que sus relaciones laborales y universitarias. Inés, la supuesta desconocida, también tiene un trabajo rutinario, también vive en una pensión y también vive alienada (tal vez con menos violencia que Pablo, pero alienada al fin). Es así como se expresa el contexto sociopolítico en Gente en Buenos Aires: a través de la construcción de personajes particulares y distintivos, pero que están atravesados por preocupaciones comunes. Hay que sostener un equilibrio delicado —y Landeck lo hace— para que la película no se convierta en un catálogo de enseñanzas y reproches, o en un disparate derivativo donde los personajes quedan borroneados de tanto volantazo narrativo (que es lo que ocurre, sin ir más lejos, en sus otros dos largos: Este loco amor loco y El lugar del humo, ambos estrenados en 1979).

La ciudad tiene un peso específico y constante en Gente en Buenos Aires, y en esto también se diferencia de aquellos otros dos films, en los que cierta poética urbana (o de pueblo chico, en el caso de El lugar del humo) aparece solo de manera ocasional (de vuelta: todo, inclusive el encanto de los espacios, perdido en los malos laberintos de narraciones más confusas que caóticas). Aquí Buenos Aires es dual: de día, densa, superpoblada, abarrotada; de noche, lúgubre, vacía, amenazante. Podríamos decir: la diferencia entre una agresividad activa y una pasiva(2). En este sentido, uno de los mayores logros de Gente en Buenos Aires es la construcción de una ciudad que es reconocible y a la vez tiene una entidad cinematográfica propia. Lo curioso es que esto funciona tanto en exteriores como en interiores: pensiones, departamentos, comercios y oficinas remiten a un lugar y un tiempo específicos, inconfundibles. La ruptura recién llega al final, en la escena del encuentro entre Pablo e Inés, que transcurre en un museo que bien podría estar ubicado en cualquier otra parte del mundo. Tiene sentido: la ciudad que alienó y absorbió a los personajes durante toda la película, de pronto parece un poco más amable; por primera vez vemos a Pablo ligeramente distanciado del caos humano y automovilístico, como si pudiera transitar la ciudad y a la vez pensar en otras cosas (en este caso, en su vínculo con Inés). El clima agresivo se quiebra, al menos momentáneamente.

Gente en Buenos Aires sugiere, como otras películas de su época, un mundo de tensiones, en el que lo cotidiano convive con lo excepcional y donde lo político embebe incluso a los personajes que buscan mantenerse al margen de todo. Es decir: respira el mismo aire que … (Puntos suspensivos) de Edgardo Cozarinsky o Alianza para el progreso de Julio Ludueña. Pero, a diferencia de ellas, aquí no hay una voluntad vanguardista o experimental sino un naturalismo más limpio y directo, en clave cotidiana (no necesariamente costumbrista). Tampoco es una película abiertamente militante, ni sostiene un diálogo formal con otras disciplinas, como el teatro, la literatura, la música o el arte performático, lo que la distancia de films de la época de directores como Alberto Fischerman o Ricardo Becher. A través de estas comparaciones intento mostrar la especificidad de Gente en Buenos Aires, una película bastante olvidada, un poco porque se rehúsa a ser enmarcada en cualquier gran relato del cine argentino de los 70, otro poco porque no gozó de éxito comercial ni relevancia histórica. No pierdo las esperanzas de que, en algún momento, se la reconozca como una de las películas más detallistas, voraces y arriesgadas —ese riesgo que no reniega de la posibilidad de llegar a un público mayoritario— de su tiempo.

Notas:

0 Este texto nació como extensión de un artículo breve para el newsletter Las veredas, donde me invitaron a escribir sobre mi película argentina favorita de las que vi durante el transcurso de 2020. Es posible que Gente en Buenos Aires no sea esa película favorita, pero en el momento sentí el deseo de escribir sobre ella, en parte para contribuir a su visibilidad. Tras varias reescrituras, el texto de Las veredas y el de Taipei terminaron siendo bastante diferentes.

1 Durante algunos años, Brandoni, con sus ojeras y su cara de eterno hastío, fue el actor ideal para este tipo de personajes, como se puede ver en las ya nombradas Tute cabrero y La tregua, y también en Juan que reía (1976), auspicioso debut del inefable Carlos Galettini.

2 Brandoni protagonizaría, una década más tarde, otra película en la cual la Buenos Aires nocturna es sinónimo de amenaza: la notable Hay unos tipos abajo, de Rafael Filipelli y Emilio Alfaro, con guion de ambos junto a Antonio Dal Masetto.