“Vivimos en el tiempo de las grandes ciudades. Deliberadamente, el mundo ha sido amputado de aquello que constituye su permanencia: la naturaleza, el mar, la colina, la meditación de los atardeceres”, escribió alguna vez Albert Camus en un ensayo en el que, frente al espanto de la Segunda Guerra Mundial, contraponía la cosmovisión de los griegos. Quizá intuyendo el riesgo que esa idea de naturaleza traía consigo —la palabra siempre fue poco transparente— agregaba: “No se trata, claro está, de defender la belleza por sí misma. La belleza no puede prescindir del hombre, y no daremos a nuestro tiempo su grandeza y su serenidad más que siguiéndolo en su desdicha (…) Pero igualmente cierto es que el hombre tampoco puede prescindir de la belleza, y eso es lo que nuestra época aparenta querer ignorar”(1).

La ciudad moderna, lo sabemos, es un campo de batalla. El cine lo entendió desde el principio y durante un tiempo no hizo otra cosa que ponerlo en cuestión. ¿No es esa, en definitiva, la tentadora dama de negro que llega en tren al inicio de Amanecer, de Murnau? ¿No es esa la velada antagonista de El reloj, de Minnelli? ¿Qué otra cosa hace John Ford –citemos, por antonomasia, Qué verde era mi valle– sino poner en escena las tensiones que conlleva la instalación por la fuerza de un modo de vida que se apropia del espacio y arrasa con todo lo que en él habita? La selección de films es contingente, pero no la fórmula que la guía: un espacio, una pareja o un conjunto de hombres y mujeres, y la disputa de dos formas opuestas de habitarlo. Claro que ni Murnau ni Minnelli ni Ford eran ingenuos, y sabían, como Camus, que no había vuelta atrás. Pero tampoco eran cínicos: a la desdicha humana le adjuntan, indisociables, distintas formas de la belleza.

Éric Rohmer también era consciente de que no había regreso posible. En su cine, las ciudades se presentan muchas veces como espacios inhabitables, plagados de gente, de oficinas, de edificios, de autos. Son espacios de los cuales necesariamente hay que huir si se quiere un respiro. Pero también entiende que no son solo eso, en esencia. Podrían ser de otra manera. Es en esa dirección, y no en la extendida lectura frívola de su estética, que el gusto de Rohmer por la belleza adquiere su sentido. Se trata de una doble toma de posición política respecto del mundo: por un lado, asume que este conserva signos de belleza y, por otro, que el cine puede mostrarlos como ningún otro arte.

Es por eso que la reducción de la figura de Rohmer a un servil pintor de la burguesía, como la fácil acusación de “conservador” en términos políticos, omite que ejerce obstinadamente la operación contraria: cuestionar la racionalidad burguesa desde el epicentro y la cuna misma del burgo como espacio privilegiado de la vida social y del ciudadano burgués como su habitante modelo. Así, exaltar la belleza natural en un mundo que la niega o la devasta; elogiar lo ocioso, lo azaroso y lo improductivo en un mundo que exige la utilidad, la planificación y la productividad sin límites; y valorar lo milagroso e, incluso, lo esotérico, que a los ojos del racionalismo capitalista serían tachados simplemente de sucesos y prácticas inverosímiles o irracionales, se constituyen en pilares de resistencia política. Lo ambiguo y misterioso de la realidad, puesto en evidencia sin la necesidad de un enrarecimiento total de la percepción ni una completa ruptura de la narración cinematográfica clásica. Todo en una obra cuya coherencia fue tildada de repetitiva sin atender a sus matices y progresiones.

Ahora bien, es evidente que la afirmación de la posibilidad de lo milagroso, lo esotérico, lo inverosímil y lo irracional es de difícil conciliación con la acotada visión que comúnmente tenemos de la realidad, que se reduce a lo secular, lo concreto, lo racional y lo verosímil. Por carácter transitivo, cuando se habla de realismo en el cine —y ciertamente Rohmer es uno de los más ligados a esta estética, por reconocerse admirador de André Bazin en la crítica y de Jean Renoir como realizador— a menudo se piensa en un cine que solo reafirma lo real, como si la cámara captara sin más lo que tiene delante, como si el cineasta y su equipo no intervinieran y se limitaran a mostrar lo que existe y lo que es. La impugnación habitual deriva en el siguiente silogismo: si un cineasta filma las costumbres de la burguesía, y lo hace de un modo que se pretende realista, para ese cineasta la realidad solo será la burguesía. Pero justamente ahí radica la enorme complejidad de Rohmer: prestando una extremada atención a lo real, filma también lo que quedó por debajo, lo que aún no se ve, lo que aún no está, lo que aún no es. Lo suyo es la búsqueda de la realidad ausente. En Cuento de invierno (1992), su película-Aleph, la que más transparenta su búsqueda constante, aquella a cuya luz se pueden ver todas las que había hecho hasta ese momento y todas las que habría de hacer después, la verdadera cuestión es la presencia de lo ausente.

El primer plano del film pertenece a una de las que Camus llamó “permanencias”: el mar. El mar siempre ha estado y ahí estará, ajeno a los asuntos de los humanos. El segundo plano muestra una gaviota, ave que ni se va ni permanece para siempre. Y el tercero, lógicamente, a un hombre y una mujer (Charles y Félicie) que navegan y que, mientras están en el mar y en sus orillas, parecen prometerse la eternidad. “Parecen”, porque nada se ha dicho en esos minutos iniciales, hasta que la palabra “imprudencia” irrumpe después del sexo y podemos intuir que el vínculo no será el de un efímero amor de verano, ya que de ese descuido nacerá una niña. “El montaje inicial de Cuento de invierno está en el cielo del celuloide y duerme a la diestra del Señor”, escribió atinadamente Bruno Androvetto, no solo porque es un montaje hermoso e inolvidable, sino porque tiene algo que remite al cristianismo, de Adán y Eva, de paraíso hedonista que no podría más que perderse. Ella morderá la manzana de la razón, en la estación de tren le dará a él la dirección equivocada de su casa (en un tiempo sin celulares ni redes sociales), fundando el desencuentro crucial.

Perdido el paraíso, en el planeta Tierra una placa negra nos anuncia que han pasado cinco años. Félicie despierta en la casa de otro hombre, Loïc. El invierno es crudo y ella debe ir a trabajar a una peluquería en el centro de París. En una película convencional ella hubiera encendido su auto, la hubiéramos visto arrancar y, al siguiente plano, ya estaría en su lugar de destino. Pero esta no lo es, y ella no tiene auto: si lo tuviera, la película no existiría. En Cuento de invierno se viaja mucho en transporte público y Rohmer no elide los viajes: necesita que el medio de transporte sea compartido con desconocidos, necesita de la ciudad y de las calles no turísticas. Es evidente por el tráfico y por la cantidad de gente (imposible que todos sean extras voluntarios) que filma en exteriores reales en días de semana y de invierno, en la capital francesa. Sin embargo, Rohmer entiende que si se tratara del mero registro de los transeúntes carecería de interés. Incluirlos en el marco de una ficción, donde la posibilidad de encontrar a alguien en plena ciudad es el centro mismo de la intriga, de alguna manera dota a esa cotidianidad de un carácter trascendental que por sí misma acaso no tendría.

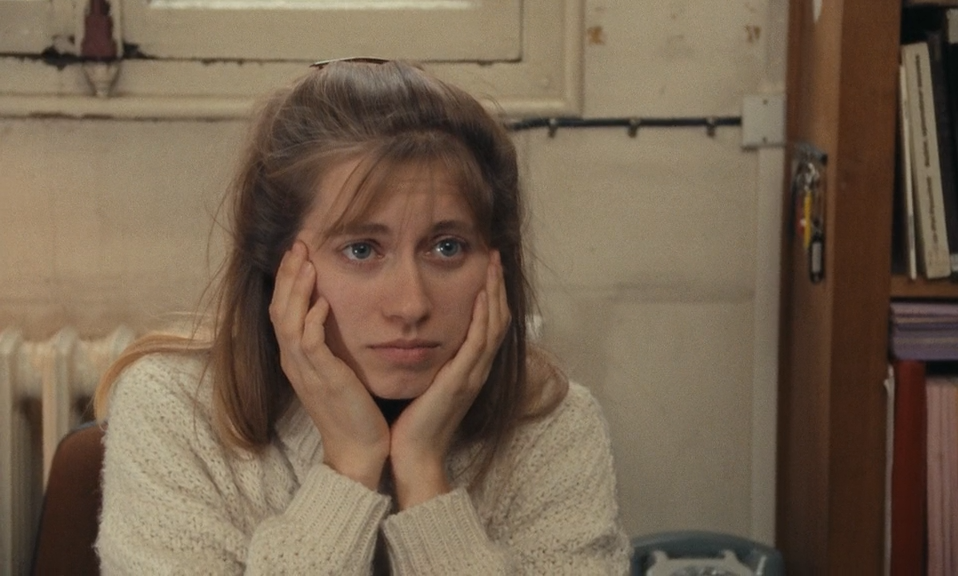

En el primero de esos viajes, una secuencia que en total dura dos largos minutos, vemos a Félicie salir de la casa, ponerse los guantes y caminar; la vemos en el andén del tren y dentro del mismo; la vemos caminar para combinar con el subte; la vemos subir las escaleras de nuevo hacia la calle. Hasta ahí su expresión había sido la de cualquier trabajadora camino a la oficina por la mañana, pero de repente algo llama su atención. De un momento a otro empieza a caminar apurada, a cruzar las calles sin esperar a que terminen de pasar los autos e ir en dirección a una feria abarrotada de gente. Un primer plano de su rostro desilusionado, y el plano general de la muchedumbre, nos dan la pista de que creyó haber visto a alguien entre todos los seres anónimos que deambulaban por ese lugar a esa hora; alguien que se perdió de nuevo: el padre de su hija. De esta manera, filmando todo lo que no es ese hombre, con la simple idea de su existencia, Rohmer le da una nueva dimensión a la realidad de su película: introduce en ella una ausencia.

Inmediatamente, Félicie comprende que no se puede vivir en una ciudad creyendo ver fantasmas y decide irse a Nevers con Maxence, su jefe y amante. Allí, conversando sobre las causas y los azares del desencuentro con Charles —entre los que se encuentra la demolición de ambas casas, la de la dirección incorrecta y la de la correcta—, el amante le pregunta si pensó en la posibilidad de abortar a la niña y ella responde que no, que eso iba en contra de sus convicciones, pero no de sus convicciones “religiosas”, sino de sus convicciones “íntimas”. Esa distinción fundamental entre lo religioso y lo íntimo, forma difusa de la distinción platónica entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, que se retomará circularmente en el film, merece un pequeño apartado sobre el lugar del diálogo como recurso cinematográfico en Rohmer.

El autor francés es especialmente reconocido, ya desde los años 60, como un cineasta para quien la conversación tiene un rol central. Sus personajes conversan todo el tiempo, expresan con inteligencia y con cierta autonomía lo que piensan y lo que sienten; lo que han leído, lo que han reflexionado a partir de lo leído y los modos en que ello se incorpora a sus vidas cotidianas. Pero no solo se trata de hacer que digan cosas interesantes —algo que no han entendido ni sus detractores, ni muchos de los cineastas que se confiesan admiradores— sino, sobre todo, de que la acepción de “argumento”, en tanto conjunto de hechos de los que parte la narración, ceda su lugar a su comprensión como herramienta del pensamiento y del discurso. En Rohmer es fundamental que el espectador vaya construyendo en su cabeza la forma de pensar y sentir de cada personaje, y que a partir de ello entienda de manera más acabada sus motivaciones y su accionar. Más arriesgado aun, lo excepcional no es solo sopesar su hondura, sino tratar de intuir en ellos una filosofía vital, un conjunto de “convicciones íntimas”, como dice Félicie, que los trascienden y organizan subrepticiamente la obra. Para entrar en el juego solo se pide una cosa: desembarazarse de esa idea superada de que lo dicho en los diálogos debilita la puesta en escena y estar abierto a la fascinante relación dialéctica entre lo que el plano no termina de mostrar y la palabra no termina de explicitar.

Para entender esa dialéctica basta con atender, por ejemplo, el momento en que Félicie decide ir a contarle a Loïc, su amante parisino, que ha decidido irse con Maxence a Nevers. El magistral manejo espacial de la escena —con los desplazamientos de los actores por distintas partes de la casa, sus acercamientos y alejamientos, la mayor o menor presencia de elementos en plano para tensar la mirada, y el preciso pasaje de planos medios individuales a planos conjuntos o generales según el nivel de acuerdo entre los personajes— no pierde un ápice de su potencia cuando todo ese movimiento se detiene y Rohmer le niega el contraplano a Loïc para permitirle a Félicie pronunciar explícitamente, quizá por primera vez en la película, algunos lineamientos de su religión íntima: “Hay varios tipos de amor. A Charles lo quería, lo sigo queriendo. A Maxence lo quiero de otra manera. A ti también te quiero. A Maxence no lo amo, me gusta hacer el amor con él pero no por eso lo amo. Lo quiero como el hombre con el que me gusta vivir, pero hubiera preferido vivir con otro que no está aquí. Muchas mujeres preferirían vivir con un hombre distinto a aquel con quien viven, pero este no existe, es un sueño. Para mí ese sueño fue una realidad, sigue siendo una realidad, pero una realidad ausente”.

Y entonces, el tren de nuevo a Nevers; esta vez, en compañía de su pequeña hija y con los bolsos para quedarse ahí, lejos de la posibilidad de esperar ver a Charles en París. Pero vivir con Maxence tampoco será tan simple: él parece no quererla más como pareja amorosa que como socia comercial. Que la clarividencia de que tiene que volver a la capital se le presente en un tiempo robado al trabajo, cuando se escapa para ir a jugar con su hija, debería ser suficiente para discutir la idea del Rohmer perpetrador del estilo de vida burgués y pintar de cuerpo entero las prioridades vitales que su cine promueve. Que suceda, además, en una iglesia, reafirma la cuestión de la trascendencia, desplegada más adelante en la película. Y si a eso le sumamos que a esa escena crucial no necesita recurrir a una sola palabra para que se intuya lo que acaba de pasar, más de una de estas acusaciones pierden su fundamento.

Otra vez el tren —insisto, el transporte público— con destino a París;. Félicie irá a explicarle a Loïc dos cosas: que decidió dejar a Maxence, pero también que piensa en él irremediablemente como amigo. Este aceptará la situación y la invitará a ver una representación de “Cuento de invierno”, la obra teatral de Shakespeare. En este punto, Rohmer podría haber optado una vez más por el camino convencional: que veamos cómo llegan al teatro, algún que otro plano de ellos en una de las plateas, alguno del escenario, y el regreso a casa. Por el contrario, el director pone en escena una parte del cuarto y último acto de la obra con idéntico rigor al de la película que lleva el mismo nombre; ahí se pone en juego la belleza que puede emanar del arte y que pone en pie de igualdad al cine y el teatro, dos artes con estatutos representacionales bien diferenciados.

Gracias a que no hay elipsis en esa representación, y a que la forma en que está filmada nos introduce rápidamente en la ficción dentro de la ficción, entendemos que la secuencia de la obra de Shakespeare trata, en efecto, de la capacidad del arte de representar un sentido trascendental, y de la posibilidad humana de conmoverse ante ello. En la obra hay una muerta, Hermione, de la que se ha hecho una estatua. El rey Leontes y su hija Paulina miran atónitos la creación por lo “realista” que es su imagen, por lo parecida que es la estatua a la Hermione viva, que hasta parece respirar. Es el flautista quien la hace moverse, pero su movimiento, se dice, no es producto de la magia: la que logra que suceda el milagro de que la estatua cobre vida es la fe de Paulina. Como espectadora de la obra, Félicie se conmueve y le agarra la mano a Loïc. Gracias al gran plano general vemos que ella es la única que llora y entendemos que la obra le está diciendo algo de su vida, aun cuando no confunda ingenuamente una con la otra. Podemos extraer de esa puesta en abismo una intuición: la ficción, a través de sus instrumentos y no a pesar de ellos, puede interpelarnos de manera incisiva y contener algún tipo de verdad, sea cual sea el estatuto de realidad con el que esté trabajando. Sea vía el realismo de Rohmer o la representación teatral de una obra de hace siglos, puede haber algo allí que nos emocione y nos acerque a la noción de milagro de un modo más discreto, y acaso más efectivo, que un sermón religioso.

Y, sin embargo, Cuento de invierno es una película en la que se discute abiertamente sobre religión. Más precisamente, sobre la fe en tanto creencia en algo trascendental que no está presente de manera perceptible pero que se experimenta vívidamente en el cuerpo. En la discusión que tienen Loïc y Félicie a partir de la obra de Shakespeare, luego de la catalización emocional que les produce, la protagonista resume esa experiencia de fe que para ella significa la posibilidad de encontrar a su amado. En ese punto ya es capaz de narrarlo porque, en verdad, no dice nada que el espectador no haya visto o construido en su cabeza. “Soy mucho más religiosa que vos. Ayer entré a una iglesia y recé, en Nevers. Pero no recé como me enseñaron cuando era chica, recé a mi manera. Si lo encuentro será una alegría tan grande que bien puedo dar mi vida por ello y no la arruinaré. Vivir con la esperanza es una vida que vale como cualquier otra”.

Por supuesto que Félicie lo encuentra, porque en definitiva este es un cuento en el que se pone en suspenso la verosimilitud. Pero está claro también que lo encuentra en la calle porque es, además, un cuento de fenómenos reales, como el invierno: un cuento realista. De modo simétrico al montaje inicial en el que ella creyó haber encontrado a Charles, vemos a Félicie caminar con su hija y bajar a tomar el subte; la vemos en el vagón y caminando por el túnel hasta la salida; la vemos subir a un colectivo. Que el hombre al que buscó sin buscar y por el que rezó sin rezar sea uno de los pasajeros de ese colectivo, y esté sentado justo enfrente de ella y no más adelante o más atrás, y que la mujer que lo acompaña sea solo una amiga, quizá resulte muy inverosímil, pero lo verosímil es cosa de burgueses racionalistas que nada entienden de milagros.

Nuestras ciudades, tal y como están las cosas, tampoco entienden de milagros. No vivimos hoy en un mundo maravilloso, ni basta con recorrer las calles para encontrar ahí el amor verdadero y eterno, ni la existencia en ellas está hoy desprovista de conflictos. Todo lo contrario: es imposible y antiético ignorar que las ciudades siguen siendo campos de batalla, terreno de disputas, objetivo de políticas públicas que disfrazan de progreso lo que en verdad es la destrucción de todo lo que guarde algo de Historia. Que la transformación no para no es ya un simple slogan, es una amenaza. Es imposible no ver que ahí donde había césped hay cada vez más hormigón y que los cementerios se contabilizan como espacios verdes. Son evidentes los procesos de gentrificación para ocultar la pobreza de la vista de los turistas y para desplazar a poblaciones enteras con el fin de hacer negocios con los terrenos donde se asientan. Estas propias líneas son escritas en la misma semana en que la quema de humedales, ecosistemas probadamente fundamentales para la subsistencia de todo lo vivo, hizo que en Buenos Aires, a cientos de kilómetros de donde la codicia enciende el fuego, el aire sea irrespirable.

Pero es ahí, justamente, que la operación de darle una dimensión trascendental al reencuentro en la ciudad, presente en Rohmer, se vuelve una intervención en la disputa. En ese sentido concluye también Camus su alegato, cuando escribe que en el reconocimiento de la ignorancia (los límites de la razón); el rechazo del fanatismo (en tanto dogma); los límites del mundo (la destrucción de todo lo vivo) y del hombre (la ética), el rostro amado, “la belleza en fin” es el terreno donde volveremos a reunirnos con los griegos. Quizá haga falta aclarar que esa reunión no responde a un anhelo del modelo de la sociedad antigua, que distaba también de ser justo, sino al anhelo de un modo de pensar que, en el ideal platónico, tenía a la belleza como principio ordenador. Hoy, que con menos escrúpulos que nunca la medida de todas las cosas sigue siendo el dinero, se hace necesario que la resistencia sea también en el nombre de Helena.

Notas:

1 “El exilio de Helena”, Albert Camus (1948).