A mediados de los años 60, el periodista, teórico y crítico de cine (y futuro cineasta) inglés Peter Wollen publicó, bajo el pseudónimo “Lee Russell”, una serie de nueve artículos para la revista New Left Review sobre nueve cineastas diferentes, cada nota con el nombre del director en cuestión como único título. La New Left Review había sido fundada en 1960 tras la fusión de las revistas The New Reasoner y Universities and Left Review, representantes de la Nueva Izquierda británica, con Stuart Hall como editor en jefe (reemplazado en 1962 por Perry Anderson). Wollen es reconocido por incorporar ideas del estructuralismo y la semiótica al análisis cinematográfico. Tras su paso por la New Left Review, comenzó su labor docente en el departamento de educación del British Film Institute. Esta institución editó, en 1969, el primer libro de Wollen, Signs and Meaning in the Cinema, de donde recuperamos para su traducción los textos originalmente publicados por NLR. En los años 70 incursionó en la realización de películas junto a su esposa, la famosa teórica feminista Laura Mulvey, además de haber sido coguionista del largometraje Professione: reporter (estrenada como El pasajero en la Argentina) de Michelangelo Antonioni. Wollen falleció en 2019 tras padecer Alzheimer por varios años.

Para esta traducción se ha optado por colocar los títulos originales de las películas mencionadas por el autor, con el título de su estreno en la Argentina entre corchetes tras la primera mención, cuando éste haya diferido del original, y según lo señalado en IMDb. De no haber título argentino se optó por el título de estreno en algún otro país latinoamericano. Como última opción, se recurrió al título español.

Introducción y traducción: Ezequiel Iván Duarte

Josef von Sternberg

[Publicado originalmente en NLR nº 36, marzo/abril de 1966, pp. 78-81]

Josef von Sternberg sigue siendo más conocido como director de una serie de películas con Marlene Dietrich en los años 30, comenzando con Der blaue Engel [El ángel azul] en Alemania y luego continuando en Hollywood. Por lo general, se las considera películas “glamorosas”, exitosas porque alejaron la mente de la gente de las miserias de la era de la Depresión, pero que hoy son anticuadas, extrañas y básicamente vacías y sin contenido. Josef von Sternberg es recordado como un director excéntrico y monomaníaco, creador de un mundo de ensueño digno de una dependienta, incapaz de adaptarse a los tiempos en la posguerra de la década del 40. Aún así conserva cierto esplendor legendario, un aura de los días en que Hollywood era realmente Hollywood.

De hecho, la carrera de Sternberg se extiende tanto antes como después del período Dietrich, comenzando con The Salvation Hunters [Cazadores de almas], filmada en Hollywood en 1925, y concluyendo con The Saga of Anatahan [La saga de Anatahan], filmada en Kyoto en 1953. A lo largo de este período, Sternberg libró una continua y amarga batalla por el pleno control sobre las películas que dirigía, para poner en práctica las teorías del cine que había desarrollado. Esta lucha tuvo un éxito limitado y desigual. De hecho, no fue hasta su última película, realizada no en Hollywood sino en Japón, que a Sternberg se le permitió algo parecido a la libertad que deseaba. Entonces, al ver las películas de Sternberg, nos vemos obligados a descifrar el verdadero sentido de su obra a través de una estructura que ha sido repetidamente distorsionada y traicionada.

Sternberg cree firmemente —y su creencia se ha visto reforzada por su experiencia en el cine— que el arte es prerrogativa de una élite creativa, apreciada sólo por una minoría. Interpreta la interferencia de los productores en su trabajo como un intento de satisfacer el gusto de las masas, necesariamente un mínimo común denominador. El cine siempre está siendo degradado y rebajado, pero su vocación es la de ser arte. Su visión de la historia humana es fatalista y estoica. Pequeños cambios. No existe ningún punto esencial de diferencia entre Heráclito y John Dewey, Praxíteles y Maillol, Esopo y Walt Disney. Quizás haya avances en la técnica, pero, por otro lado, quizás el gusto en realidad se deteriore. Fundamentalmente, la humanidad está todavía en su infancia —incontrolable y autodestructiva, presa del pánico y llena de culpa— y muestra escasas señales de poder escapar alguna vez de ella. Sólo el artista es capaz de crear algo que escape a las depredaciones de sus semejantes y del tiempo. Su tarea es captar los mitos que mejor expresan la situación humana y, mediante el dominio del estilo y la técnica, reinterpretarlos para cada época. Para lograrlo, debe comprender tanto el carácter de la condición humana como el del arte que ha elegido.

El cine, para Sternberg, es un arte nuevo con sus propias cualidades específicas. El secreto del cine es la luz: imagen en movimiento que encuentra luces y sombras. Pone gran énfasis en esta especificidad formal del cine: incluso prevé proyectar sus películas al revés para que el juego de luces y sombras en movimiento no se vea perturbado por la intrusión de elementos extraños.

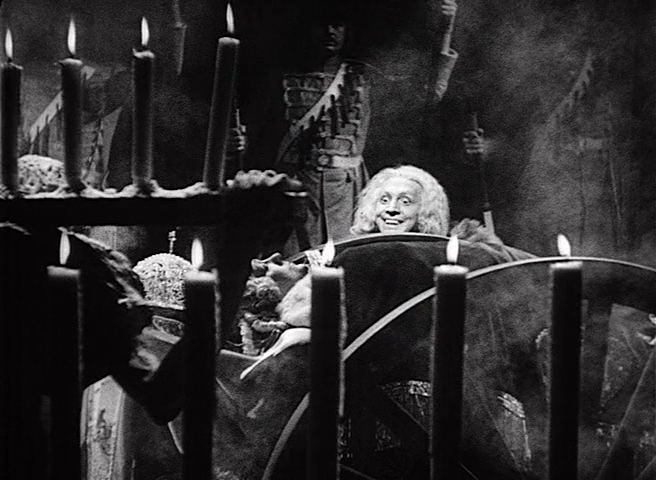

Sternberg mantiene una actitud despectiva hacia los actores, a quienes considera no más que instrumentos del director. “Monstruosamente ampliado, tal como aparece en la pantalla, el rostro humano debe ser tratado como un paisaje.” Fundamentalmente, su expresividad se debe, no a la inteligencia o habilidad del actor, sino a la forma en que el director ilumina y oscurece sus rasgos. (No sorprende que los dos actores sobre los cuales Sternberg es más mordaz —Emil Jannings en The Last Command [La última orden] y Charles Laughton en la inacabada I, Claudius [Yo, Claudio]— sean especialmente famosos por su virtuosismo como actores. De manera similar, Marlene Dietrich, a quien lanzó desde ninguna parte y a quien retrata como siempre increíblemente servil a su más mínimo capricho, era su actriz favorita. Estaba destinado, en una sociedad donde las mujeres —y, por extensión, las actrices— están predispuestas a ser serviles y pasivas, a ser un “director de mujeres”).

Está claro que alguien que, como Sternberg, ve la historia humana como una farsa sin objetivo y el arte como una actividad privilegiada, no debería enfatizar el realismo sino la artificialidad. Siempre se ha enorgullecido de la artificialidad de sus decorados y sus tramas. “Yo era una autoridad indiscutible en Hollywood, y eso hacía difícil ser poco realista al imaginarlo. Me sentí más a gusto con la Revolución Rusa, porque allí tuve libertad para usar mi imaginación.” Por otro lado, Sternberg alberga la cálida esperanza de que, de esta manera, pueda llegar al meollo de una situación, sin distraerse con detalles mezquinos, mediante lo que él llama “el fetiche de la autenticidad”. En este sentido, considera que su obra, paradójicamente, es más realista que simbólica.

La obra de Sternberg, en todo caso, es barroca. Sin embargo, al mismo tiempo, esto está viciado por una fuerte veta de sentimentalismo del siglo XIX. Quizás resulte demasiado fácil relacionar esto con sus primeros años en Viena; el propio Sternberg reconoce la influencia de Schnitzler, pero apenas menciona el barroco que domina la ciudad. Aún así, todas las marcas del barroco están en su obra: la importancia del movimiento, de la luz y la sombra, la multiplicidad de ornamentos, la curiosa coexistencia de abstracción y erotismo, extravagancia y quimeras, el retiro del realismo a la imaginación. La visión que Sternberg tiene de sí mismo y de su arte es curiosamente similar a la de, digamos, Bernini, incluso hasta en la fascinación por los carnavales. La típica película de Sternberg está adornada con serpentinas, cintas, notas, frondas, zarcillos, celosías, velos, gasas, interpuestos entre la cámara y el sujeto, colocando el fondo en primer plano, proyectando una red de luces y sombras (como dijo Sternberg, ocultando a los actores). Todos los bordes y esquinas afiladas están velados y oscurecidos y todo, en la medida de lo posible, inundado de remolinos de luz en movimiento.

Conectado con esta sensibilidad barroca está el interés obsesivo de Sternberg por la calidad fantasmagórica de la vida humana. Su autobiografía contiene numerosas y prolongadas evocaciones (de las que se hace eco en The Shanghai Gesture [La pecadora de Shanghai], Macao, etc.) de garitos de juego en Shanghai, arenas de peleas de gallos en Java, espectáculos de striptease en La Habana, danzas paganas en la India, mercados de camellos en Egipto, etc. (Shanghai y La Habana, por supuesto, ahora le son negadas: China ha sido “reorganizada”; en Cuba, Castro “está revestido de una breve autoridad”). Parece deber esta fascinación a —o al menos la relaciona con— su fascinación infantil por los jardines Prater de Viena, un recuerdo fantasmagórico de malabaristas, volteadores, enanos, tragasables, levantadores de pesas, mujeres barbudas, indios pieles rojas, elefantes, terneros de dos cabezas, magos, caníbales, laberintos de espejos, etc., todos juntos bajo la vuelta al mundo gigante. (Sternberg celebra directamente a Prater en The Case of Lena Smith [Mundo contra ella] en 1929). Sin embargo, esto le presenta algunas dificultades teóricas, ya que estos entretenimientos son tan descaradamente —incluso chocantemente— populares.

Siempre que en alguna ocasión mi trabajo encontró el favor de la multitud, las fuentes dentro de mí que fueron aprovechadas nunca fueron obvias para mí. Tomar contacto con las emociones de una multitud no habría sido difícil para mí si hubiera aceptado sus criterios y hubiera utilizado las fórmulas para complacerla, que nunca varían… [y sin embargo]… nada de lo que alguna vez haya conmovido a una multitud ha fallado en hacer eco en mí. Me declaro culpable de tener más susceptibilidad de la que siempre pude afrontar. Mis intenciones, rara vez exitosas, tampoco pretenden camuflar mis errores.

De hecho, los “errores” de Sternberg son una parte integral de su visión del mundo: la contrapartida de su desdén y distanciamiento aristocráticos, de ver en el arte la única estabilidad, es estar obsesionado con la grotesca y fantástica cualidad onírica de la vida popular y su incesante inestabilidad carnavalesca, como él la vería.

Quizás debería decirse algo más sobre los papeles de Marlene Dietrich en las películas de Sternberg. El propio Sternberg rechaza indignado toda acusación de que buscó explotar la atracción física de Marlene Dietrich; de hecho, constantemente desprecia el “atractivo” de los actores y actrices, comparándolos desfavorablemente con los espantapájaros, que están diseñados para repeler. Se refiere a ella siempre en los términos más abstractos. La modeló, afirma, según las pinturas de Felicien Rops y Toulouse-Lautrec; lo que le atraía era su desdén y su frialdad: con ello, la estaba distanciando conscientemente de lo que él consideraba erótico. Fomentó deliberadamente una imagen desfeminizante de ella, vistiéndola con ropa de hombre para sus actuaciones en clubes nocturnos. En The Scarlet Empress [Capricho imperial] acaba desempeñando un papel explícitamente masculino. Por supuesto, esto contrasta extrañamente con su manera autocrática hacia ella y su afirmación de que ella obedecería cualquier cosa que él ordenara, hasta el punto de poner un huevo para él si no le gustaba el que le prepararon para el desayuno. Una vez más acabó produciendo en el arte lo contrario de lo que creía cierto de la vida. Le fascinaban los roles cambiantes y ambiguos de la dominación y el servilismo: esto queda claro en Der bleue Engel y en The Last Command, en las que un despótico general ruso se convierte, por un giro del destino, en un extra de película maltratado que debe interpretar el papel de un general despótico ruso. En su actitud hacia Dietrich, se evidencian tensiones: por ejemplo, el sentimentalismo del cuento infantil antes de dormir en Blonde Venus [La Venus rubia] o las escenas de oración y reconciliación en la estación en Shanghai Express [El expreso de Shanghai]. Éstas son las ocasiones en las que la mujer es —de manera bastante patética— devuelta a su lugar. Pero, como regla general, la mujer está conscientemente desfeminizada; sin embargo, sigue siendo tan radicalmente “otra” que esto sólo sirve para acentuar su especificidad y, por tanto, haciéndola aún más problemática, su misterio.

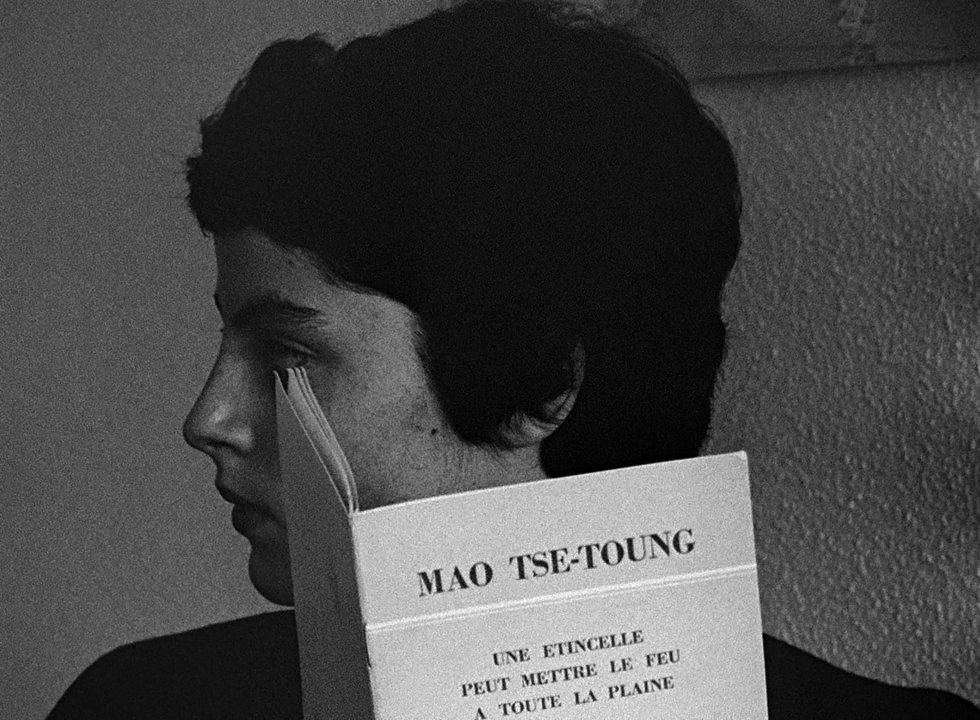

Por último, cabe decir unas palabras sobre The Saga of Anatahan, la película más personal de Sternberg, en la que recapitula toda la historia de la humanidad y su ansia de destrucción. Quizás el aspecto más interesante de esta película sea su intento de superar los problemas planteados por la introducción del cine sonoro. Para Sternberg, esto fue casi un desastre: amenazaba con subordinar el ritmo del cine al del discurso, la cámara al micrófono y el director al guionista y al actor. En Morocco [Marruecos] eligió deliberadamente una historia fatua para minimizar la importancia de las palabras. En The Saga of Anatahan llega a una solución más satisfactoria: los actores hablan en japonés y un comentario del propio Sternberg se inserta sobre el otro sonido. Esto le da mucha mayor libertad para elegir el ritmo adecuado para el montaje. Ha sido el intento más importante de resolver el difícil problema del sonido, que —como previó y temió Eisenstein— destruyó el montaje clásico, tal vez hasta la obra de Godard, quien, por supuesto, encontró una solución mucho más compleja y original, basada en parte por el uso de palabras visuales escritas, en parte por la mezcla de sonido, en parte por pasajes de silencio deliberados y por el uso especial de música y canciones.

Al enfatizar el papel del director (autocrático) y fijar la especificidad del cine a los problemas de luces y sombras, Sternberg se convirtió en un director de gran originalidad. Su trabajo es inconfundible. Por otra parte, estas mismas características, en su caso, iban de la mano de otros parti pris(1) que tienden a viciar su logro. Su énfasis en el papel privilegiado del individuo creativo le ha llevado a un alejamiento del realismo que, en ocasiones, se vuelve ciego y ridículo. Su disgusto por las palabras y por los actores le ha llevado a una deshumanización que, al mismo tiempo, está contagiada de un sentimentalismo vienés no rechazado. Toda la tendencia del cine se ha alejado de la sensibilidad barroca que caracteriza más obviamente la obra de Sternberg. Pero la obvia similitud entre la situación del artista barroco y la del director de cine significa, casi con certeza, que Sternberg tendrá y mantendrá un lugar (constantemente disputado) en la historia del cine. En cualquier caso, pocos querrán negar la originalidad del director de Underworld [La ley del hampa] (la película fundamental de gánsteres), Dishonored [Fatalidad] y The Saga of Anatahan.

Jean-Luc Godard

[Publicado originalmente en NLR nº 39, septiembre/octubre de 1966, pp. 83-87]

Tenía la intención de escribir sobre Godard desde antes de leer el artículo de Robin Wood [también en NLR nº 39]; lo primero que me llamó la atención al leerlo fue que, aunque estoy de acuerdo en que la cuestión que plantea es una de las claves, las palabras que utiliza y destaca son bastante diferentes de las que yo elegiría. Esto surge, por supuesto, de una diferencia subyacente en el método crítico: su terminología, como su método, se deriva en gran medida de la de F. R. Leavis. No hay duda sobre el origen de palabras como “tradición”, “identidad”, “totalidad”, etc. En cierto sentido, entonces, mi propia interpretación de las películas de Godard, yuxtapuestas a las de Robin Wood, implica no sólo un choque de opiniones sino también un choque de métodos y, en última instancia, un choque de visiones del mundo. Pero primero las películas de Godard.

Las referencias culturales en las películas de Godard son, como escribe Robin Wood, “no decorativas sino integrales”. Para Godard la cultura difícilmente es capaz de sostenerse a sí misma; no es la inteligencia, sino la violencia, lo que hace girar al mundo. “Il faut avoir la force quelquefois de frayer son chemin avec un poignard” [Hay que tener la fuerza, a veces, para abrirse camino con un puñal]. Es el mundo de Les Carabiniers [Los carabineros], de Ubu Roi [Ubu Rey], que Godard ha dicho que le gustaría filmar. Es un mundo en el que los periódicos, como en Bande à part [Asalto frustrado], están llenos de excesos de violencia casi surrealistas; es un mundo de Argelia, de Santo Domingo, de Vietnam, al que Godard hace constantes referencias y que proporciona el contexto más amplio de sus películas. Y esta violencia omnipresente es también vandalismo. Es la ejecución de la muchacha que recita Mayakovsky en Les Carabiniers, es la destrucción de libros en Alphaville, es el suicidio de Drieu La Rochelle o de Nicolas de Staël.

Pero no toleramos este mundo de violencia y vandalismo al que nos vemos arrojados. ¿Dónde está la vena de optimismo que nos impide suicidarnos? Las respuestas que explora Godard son las respuestas románticas de la belleza, la acción y la contemplación. La antinomia entre acción y contemplación o reflexión es recurrente en el cine de Godard. La acción es el correlato de la aventura; es dejar atrás las normas de la vida cotidiana, partir hacia Roma, hacia Brasil (tanto Le petit soldat [El soldadito] como Bande à part), hacia las Tierras Exteriores: símbolos topográficos de un mundo en el que toda conducta es improvisada, experimental; aunque, al mismo tiempo, símbolos también de recogimiento, de distanciamiento y, por lo tanto, de contemplación, de reposo (el paraíso de Julio Verne de Pierrot le fou [Pierrot, el loco]). En Le petit soldat la reflexión sigue a la acción (“Pour moi, le temps de l’action a passé! J’ai vielli. Celui de la reflexion commence” [¡Para mí ha pasado el momento de actuar! He envejecido. Lo de la reflexión comienza]). En la historia de Porthos contada por Brice Parain en Vivre sa vie [Vivir su vida] la reflexión impide la acción, es una forma de suicidio; en Pierrot le fou la acción, encarnada por Marianne, y la contemplación, por Ferdinand, resultan mutuamente destructivas.

El problema es también el del tiempo: sobre todo, del carácter ambiguo del presente. Para Godard, el presente es a la vez el momento en el que uno se siente vivo, el momento existencial de la responsabilidad de encender un cigarrillo, y también el monstruoso desierto desestructurado y deshistorizado de Alphaville o Une femme mariée [Una mujer casada]. En las películas de Godard, el presente se ha convertido cada vez más en el reino de la mujer: él sigue sin estar seguro de si se trata de un reino de hedonismo inocente o de crueldad sin sentido. Ya vemos —en Verónica en Le petit soldat— este dilema: la hermosa chica de portada a la que le gustan Paul Klee y Gauguin y que es al mismo tiempo una terrorista que muere bajo tortura. En Pierrot le fou es aún más evidente. (En cuanto a este punto, puede que valga la pena comentar el parecido entre el interrogatorio de Alpha 60 a Lemmy Caution y el de Nana a Brice Parain.)

Otro rasgo recurrente de la actitud de Godard hacia las mujeres es que son traidoras. Patricia traiciona a Michel en À bout de souffle [Sin aliento]; Marianne traiciona a Ferdinand en Pierrot le fou. Vivir en el presente significa no poder soportar ninguna fijeza en las relaciones con los demás, lo que implicaría un pasado y un futuro. Sin embargo, frente a esta imagen de la mujer hay una imagen extraída del romanticismo, de la asociación con ideas de pureza, belleza, etc. Es la incapacidad de Godard para resolver esta contradicción lo que explica su continua fascinación hostil por las mujeres, que en cierto modo recuerda a Hitchcock.

De ahí también la inestabilidad de su retrato de las mujeres: ciertos rasgos constantes permanecen, pero con diferentes grados de énfasis y en un número de combinaciones diferentes. Así, por ejemplo, hay un entrecruzamiento de roles entre À bout de souffle y Pierrot le fou: el ladrón de coches, el asesino, el gángster ya no es Michel sino Marianne; la compañera no es Patricia sino Pierrot. (El personaje de Patricia se complica aún más por una inversión de roles entre Europa y Estados Unidos —una especie de anti-Henry James— en la que Michel es el héroe Bogart serie B, Patricia la intelectual que lee Wild Palms). Otra vez, algo de la inocencia de Patricia sobrevive en Veronica y luego se refina aún más hasta convertirse en la chica que recita a Mayakovsky en Les Carabiniers. Y ella, a su vez, es el polo opuesto de la protagonista de Une femme mariée, quien a su vez hereda algo de la pereza y la capacidad de traición de Patricia.

Luego, está la actitud de Godard hacia la libertad. Para él, la libertad es siempre libertad personal: no reconoce ningún vínculo social. Sus héroes, como los de Samuel Fuller, operan en una perpetua tierra de nadie, un laberinto en los intersticios de la sociedad. La libertad es, en términos muy simples, hacer lo que quieras cuando quieras. Para Godard, la prueba más dura de la libertad es la tortura. Bruno, en Le petit soldat, no quiere dar información: aunque lo hiciera, no querría que la ocasión lo obligara. Hacer lo que uno quiere —guardar silencio— cuando se está bajo tortura es el extremo de la libertad personal. Sin embargo, al mismo tiempo la libertad está entrelazada con el destino: los hombres eligen su propia suerte, pero ésta sigue siendo una fatalidad también en su impacto sobre nosotros. Así, Michel Poiccard elige, al no escapar, ser fusilado por la policía, pero cuando le disparan, esto toma la forma del destino. Y cuando Ferdinand muere al final de Pierrot le fou, ha elegido suicidarse mientras, al mismo tiempo, la imagen de la chispa que recorre la mecha lo convierte en una fatalidad.

Estos temas se interconectan con la actitud de Godard hacia el cine mismo. El cine es tanto el doble de la vida como, al mismo tiempo, un artificio. Es a la vez instantaneidad —acción ahora— y permanencia, una especie de memoria. Es a la vez Estados Unidos, inocente, sin historia, y Europa, parte de una cultura fragmentada y en sí misma la más ecléctica de las artes. Es a la vez la libertad del travelling y la necesidad del encuadre. Robin Wood comenta la analogía entre la conducta improvisada de los héroes de Godard y la forma improvisada de sus películas, y el uso de alusiones al cómic para enfatizar un aspecto del cine, del mismo modo que se utiliza el documental para enfatizar otro. El propio Godard ha comentado la naturaleza paradójica del cine, que sería una serie de cajas chinas de realidad e ilusión, como en Le carrosse d’or [La carroza de oro] de Renoir. Esto refleja no sólo su actitud hacia el cine, sino también su actitud hacia la vida misma, en la que la guerra, por ejemplo, como en la fábula de Mayakovsky en Les Carabiniers o la charada sobre Vietnam en Pierrot le fou, es a la vez una pantomima absurda y una realidad horrible. Pero, en última instancia, el problema para Godard siempre ha sido decir la verdad; de ahí su admiración por Brecht y Rossellini.

En muchos sentidos, lo que he dicho sobre Godard se hace eco de lo que dice Robin Wood, aunque con un acento diferente. Pero siento que también hay una diferencia radical entre nuestros puntos de vista. El problema se centra en su uso de la palabra “tradición”, de una manera que la convierte casi en sinónimo de “cultura”. Creo que para Godard la cultura no es íntimamente parte de la sociedad: es lo que queda del trabajo de los artistas, muchos de los cuales eran antagónicos a la sociedad, marginales a ella, indiferentes a ella. Si la sociedad tiene algún significado es como instrumento de violencia. La definen el soldado y la policía.

El artista es algo muy diferente; es alguien que está persiguiendo una especie de aventura personal. Parece que en Godard no hay ninguna referencia a la posibilidad de una cultura firmemente integrada en la sociedad, en el sentido sugerido por la tradición. Así, no hay totalidad ni fragmentación, sino violencia y belleza, vandalismo y arte, fuerza bruta e inteligencia. Las primeras son las principales características del mundo en el que somos arrojados, las segundas son los valores en los que podemos basar una búsqueda personal.

“Godard rechaza la sociedad porque la sociedad ha rechazado la tradición”. Yo creo que no: la creencia de Godard, como se muestra en las películas, es que el ejercicio de la libertad es incompatible con la observancia de las normas sociales prevalecientes (ya sea que puedan llamarse tradicionales o no) y que el arte o la cultura no tienen función social sino que es todo lo que queda de un número dispar de aventuras individuales, de búsquedas individuales. De hecho, en la medida en que la sociedad es fundamentalmente vandálica, el arte es esencialmente disfuncional: no hay posibilidad alguna de una tradición cultural en el sentido de Robin Wood, sólo una especie de guerra de guerrillas cultural.

El vacío en opinión de Godard, evidentemente, es la ausencia de política. En cierto sentido, el propio Godard lo reconoce: habla, por ejemplo, de la posibilidad de hacer películas políticas en Italia, aunque no en Francia. Sin embargo, en otro sentido, no está profundamente interesado: habla de la política como lo que se ve al otro lado de la ventana y, citando a Velázquez, habla del retrato como la forma más elevada de arte. Curiosamente, siempre que la política revolucionaria entra en sus películas, es derrotada: Verónica es asesinada en Le petit soldat, los partisanos son fusilados en Les Carabiniers, el estudiante dominicano es exiliado en Pierrot le fou. Creo que esto ayuda a Godard a evadir la cuestión; es el culto romántico a la derrota, a la nostalgia de España, etc. Desesperadamente, Godard recurre al individualismo e intenta reconstituir la leyenda de la frontera americana en la Francia contemporánea: Jesse James reaparece como Pierrot le Fou. Sin embargo, como dice Robin Wood, no adopta soluciones fáciles ni reconfortantes: hay una implacabilidad en Pierrot le fou que no es la de un tradicionalista perdido, sino la de un revolucionario perdido.

Porque si, como parece bastante evidente, Godard está radicalmente insatisfecho con la sociedad, entonces es la ausencia de política lo que lo condena al desarraigo y la desesperación. Después de todo, estar insatisfecho es querer un cambio. La política es el principio del cambio en la historia; cuando lo abandonamos no queda nada excepto los esfuerzos dispersos y prescindibles de artistas y románticos. En este sentido, como ha dicho Godard, el arte es siempre de izquierda. La tradición es el enemigo. Sería difícil negar que la tradición de nuestra sociedad es la violencia, el vandalismo, la opresión y sus crecientes autorizaciones, la copia del anunciante y el arma del carabinero.

Roberto Rossellini

[Publicado originalmente en NLR nº 42, marzo/abril de 1967, pp. 69-71]

La reputación de Rossellini ha tenido altibajos quizás más que la de cualquier otro director destacado. En parte esto se debe al nexo entre la política y la crítica cinematográfica en Italia, en parte a los cambios en la moda y los gustos, en parte a los escándalos personales que han marcado la carrera de Rossellini. Sin embargo, si lo miramos ahora en retrospectiva, desde el punto culminante de su logro, La prise de pouvoir par Louis XIV [El ascenso de Luis XIV], su obra muestra una notable consistencia, temática y estilísticamente. Ha perseverado en su propio camino; esporádicamente esto se ha cruzado con la estampida del gusto popular y crítico.

Los temas de Rossellini son fundamentalmente italianos, de hecho del sur de Italia. El humus del que surgen sus temas es el de la Italia del sur, católica tradicional (supersticiosa y semipagana), a punto de ser absorbida por el vórtice del norte de Europa, con su tipo totalmente diferente de civilización, cultural y social. Así, encontramos en el centro de su obra los pares antagónicos norte versus sur, cinismo versus inocencia, positivismo versus espiritualidad, etc. Su ciclo Bergman, por ejemplo, está dominado por el tema de la mujer del norte que llega al sur y experimenta una crisis espiritual, de la que emerge con una especie de fe religiosa. Sería engañoso llamar católica a esta fe: en muchos sentidos, con su énfasis en la aceptación, es oriental (budista o hindú) y, por supuesto, esto se hace explícitamente evidente en su película India. En términos de cristianismo, la visión de la santidad de Rossellini se acerca al santo tonto dostoyevskiano, a Simone Weil (cuya influencia reconoce Rossellini) o a una especie de franciscanismo legendario, al que se alude en varias películas, incluida, por supuesto, su versión de Las florecillas(2).

Este énfasis en la fe ingenua y en la aceptación va naturalmente de la mano de un populismo descarado: en L’amore [El amor] o en La macchina ammazzacattivi [La máquina matamalvados] esto toma la forma de una indulgencia extrema hacia la superstición del sur de Italia, hasta el punto de centrar las películas en torno a acontecimientos sobrenaturales, “milagrosos”, que Rossellini justifica como parte integrante de la cultura popular. En Europa ‘51 se traza una clara distinción entre los habitantes “humanos” de los barrios marginales y los burgueses y burócratas “inhumanos”: el sacerdote y el periodista de Paese Sera ocupan una incómoda posición intermedia. Una vez más, las películas de Rossellini sobre la Resistencia tienen un tono populista, con las mismas tensiones curiosas entre sacerdotes y comunistas. Este populismo ha generado dificultades políticas para Rossellini: a menudo ha logrado descontentar tanto al Partido Comunista como a la Iglesia Católica. (En Vanina Vanini [Conspiración de traidores], por ejemplo, Rossellini utilizó tanto a marxistas como a sacerdotes como guionistas, de modo que la tensión entre católicos y Carbonaro en la película volvió a reflejarse en el guión, con resultados predecibles.) De hecho, Rossellini apenas está interesado en la política, pero tiene una conciencia preocupada (que ahora se llamaría joánica) por la superposición de Iglesia y Partido en gran parte de la cultura popular (campesina y pequeño burguesa), lo que se refleja con inquietud en sus películas.

La contraparte del populismo de Rossellini es un intenso patriotismo y también una preocupación por el heroísmo: no tanto como una categoría psicológica sino sociopolítica. Su patriotismo es el resultado natural de su confianza en Italia y se expresa en su constante regreso primero a la Resistencia y luego al Risorgimento. (La retirada de Rossellini hacia atrás en la historia, después hacia el este, hasta la India, surge de su desencanto ante el cinismo de la Europa moderna: de hecho, una búsqueda del pozo puro de la vida.) En Viva l’Italia está claramente vinculado con el tema de heroísmo: Garibaldi es el héroe popular (de la misma manera que San Francisco es el santo popular). Las dos películas tienen la misma calidad oleográfica. El enfoque de Rossellini es bañar a Garibaldi en un aura carismática, mientras al mismo tiempo enfatiza sus debilidades y manías “humanas”, como su gota. Con este tipo de concepto del héroe, no es difícil hacer la transición de Garibaldi a Luis XIV.

He esbozado primero los temas de Rossellini porque es importante señalar que su obra tiene esta consistencia temática, en vista de la retórica sobre el “realismo” con la que los críticos siempre han rodeado sus películas. Es fácil ver lo que significa “realismo” cuando se aplica a Rossellini: significa la ausencia, en un grado inusual, de actores profesionales, escenografías, maquillaje, un guión de rodaje preestablecido, etc. Significa un aspecto granuloso, tosco pero eficaz, que recuerda a los noticieros, lejos de la “calidad” de Hollywood. Pero se trata de una cuestión de método y de estilo: de ninguna manera significa un mayor cociente de verdad o de realidad en cuanto al contenido temático de la película. Esto no quiere decir que forma y contenido no estén relacionados: la ideología de “aceptación” y “paciencia” que se relaciona con las ideas de Rossellini sobre la santidad también se relaciona con sus métodos de trabajo, con el concepto de cámara que registra (acepta lo dado, eliminando la intervención del director) y sigue (esperando pacientemente el momento de la revelación). De manera similar, su método episódico de construcción (Paisà, Las florecillas, India, etc.) surge de una aversión por las tramas “artificiales”, que es paralela a su aversión por la “artificialidad” de la sociedad europea moderna.

En cierto modo, el “realismo” de Rossellini es un concepto correcto y más honesto que otros: el concomitante natural de la no intervención del director es la no intervención política del hombre en el curso natural de la historia (o, como en India, en el ciclo natural de la vida y la muerte). La ideología de izquierda del “realismo” tiene grandes dificultades para superar la inconsistencia de un enfoque que se queda en el nivel de las formas fenoménicas y exige también la revelación de un significado esotérico (esencial): el tradicional ataque marxista (derivado de Taint y Blinks) bosqueja una teoría de tipos en tanto que distintos de los fenómenos contingentes, pero esto tiene inconvenientes obvios: cae fácilmente en el esquematismo o incluso en la idealización sentimental.El impacto de Rossellini ha sido considerable; ha representado el polo opuesto, digamos, del musical estadounidense (la tradición Lumière en tanto que enfrentada a Méliès). Ha recordado a los directores que existe una escala de posibilidades de puesta en escena, y él se encuentra en uno de los extremos. Así, ha contribuido enormemente al desarrollo del cine contemporáneo: podemos ver su influencia en Godard, por ejemplo, en su uso de la construcción episódica (Vivre sa vie), su fotografía deliberadamente de baja calidad (Les Carabiniers), su retrato de Karina (haciéndose eco del retrato de Bergman realizado por Rossellini). En este sentido, Rossellini es un director histórico. Es también un autor consistente, que ha perseverado en desarrollar sus temas y estilo personal en circunstancias adversas. También tiene limitaciones obvias, como habrá sugerido este artículo, aunque sólo sea superficialmente: están claramente relacionadas con el carácter acrítico de su realismo. Porque, a pesar de la alardeada objetividad de la lente, el mundo se revela a Rossellini tal como él lo había imaginado subjetivamente.

Acá pueden leerse los artículos de Wollen/Russell dedicados a Samuel Fuller, Jean Renoir y Stanley Kubrick.

Acá, los dedicados a Louis Malle, Budd Boetticher y Alfred Hitchcock.

Notas

1 Sesgos o prejuicios. [N. del T.]

2 Wollen se refiere a la película Francesco, giullare di Dio [Francisco, juglar de Dios], basada en el florilegio Fioretti di San Francesco [Las florecillas de San Francisco], de autor anónimo, compuesto a fines del siglo XIV, versión italiana del original en latín de Ugolino Brunforte Actus beati Francisci et sociorum eius. Se trata de una colección de historias sobre San Francisco de Asís y los franciscanos. [N. del T.]