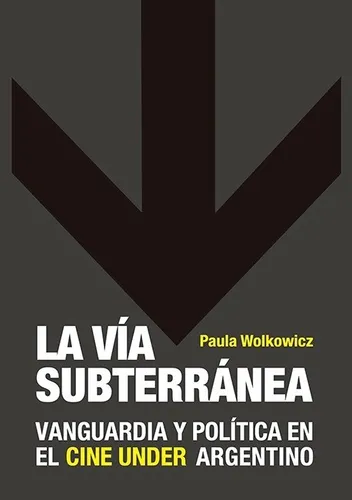

Paula Wolkowicz es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Artes Combinadas (UBA). Investigadora y docente, ha desarrollado su trabajo principalmente en torno a la relación entre cine, política y vanguardia en la Argentina y América Latina. Ha publicado ensayos en revistas especializadas del país y del exterior, y es autora del libro La vía subterránea. Vanguardia y política en el cine under argentino (Libraria), con el que obtuvo el Premio Nacional de Investigaciones en Artes del Espectáculo (2023). Es también coautora, entre otros libros, de Una historia del cine político y social en Argentina. Formas, estilos y registros, vol. I y II (2009, 2011), Cine y revolución en América Latina (2014), Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino (2015) y coeditora de Cines al margen. Nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo (2007). Además, es coeditora de Libraria, editorial dedicada al cine, artes y humanidades.

LA MIRADA ACADÉMICA #6

Agustín Durruty: ¿Cómo nace tu interés por el cine, o tu vínculo con el cine en general y con el cine argentino en particular, y cómo llegaste a inclinarte por la investigación?

Paula Wolkowicz: Me gusta el cine de toda la vida. No tengo el recuerdo de un momento epifánico. Soy de una generación para la que era lo más normal ir al cine a ver películas. Después enganché, cuando ya no era tan chica, las películas por cable y el VHS, donde uno podía ver y volver a ver la misma película un montón de veces y notar ciertos guiños o construcciones con una segunda mirada un poquito más sofisticada o pormenorizada, o cuestionarse cosas de los personajes, de las historias. Recuerdo también que mi papá había comprado una cámara Súper 8 y teníamos un proyector. En Súper 8 no se compraban las latas enteras, sino que eran fragmentos de películas. Entonces me acuerdo que habíamos pasado para un cumpleaños La novia de Frankenstein, muda, porque el Súper 8 no tenía sintonización con sonido. Yo tenía 7 u 8 años y me parecía algo maravilloso, aunque mis amigas no estaban tan convencidas de lo mismo (risas). Mi mamá, por otra parte, era muy fanática de las películas del cine argentino de la época de oro, que las pasaban mucho por Canal 7. Yo al principio no entendía esa fascinación, porque me parecía todo de un nivel bajo, comparado con las películas de Hollywood. Pero algo del amor de mi mamá a esas películas también, de alguna manera, pasó a mí. Después, antes de estudiar Artes en la facultad de Filosofía y Letras, hice un primer intento de estudiar cine en la FUC. Hice un cuatrimestre, pero había algo que no me terminaba de convencer, una metodología muy de escuela. Lo sentía como una extensión del secundario, no me terminaba de gustar. También me interesaban las letras, me gustaba escribir, así que Artes me pareció el lugar indicado. Y tenía algo de popurrí, una mezcla de un montón de cosas. Para algunos podría parecer una falencia, pero a mí me divertía, no me llegaba a aburrir nunca: eran diferentes pantallazos y una después iba por donde quería. Me pareció súper interesante justamente por ese abanico de posibilidades un poco desordenadas. Ahí sí me quedé.

Cuando estaba cursando el segundo año de la carrera la conocí a Ana Laura [Lusnich], que era mi profesora de Historia del cine. Yo había escrito junto a una compañera un texto sobre Buster Keaton y sus procedimientos cómicos. Se ve que le gustó, entonces me convocó a trabajar en el grupo de investigación, que en ese momento todavía no tenía muchos años. Era básicamente una revista sobre cine, no estaba abocado todavía al cine argentino. Cada uno escribía sobre lo que quería. Sí tenía una mirada un poco más académica. Empecé a trabajar en el grupo de investigación dirigido por ella (Grupo CIYNE, Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine), que funcionaba en la calle 25 de Mayo, todos los sábados a la mañana. Después se fue profesionalizando, de alguna manera. En ese momento también empiezan a aparecer bastantes apoyos a las investigaciones que tenían que ver con las ciencias sociales, y en consecuencia a haber proyectos de investigación más concretos. Y empezamos a trabajar en el marco de proyectos que iban a convertirse en libros. Así me metí en la investigación.

Álvaro Bretal: Y en ese contexto del surgimiento de distintos libros, del interés de ciertos investigadores por trabajar cine, ¿cuáles fueron los primeros libros o autores que te resultaron interesantes?

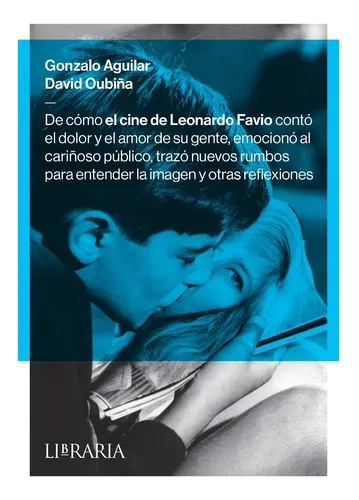

En aquellos años, que fueron mis años de formación, en los que tuve a docentes como Claudio España, Ana Amado o [Ricardo] Manetti, salvo unos libros que salieron del Fondo Nacional de las Artes —los libracos compilados por España sobre cine argentino, que fueron increíbles, y que se conseguían en un par de librerías, porque después se agotaron y se volvieron pequeñas grandes reliquias, donde hay un trabajo de investigación enorme— había muy poco sobre cine argentino. Me acuerdo que las clases de España eran como una masterclass donde una iba anotando todo lo que podía porque esa información no estaba en ningún lado (en esa época no había internet, no había nada). Una podía conseguir libros como el de Domingo Di Núbila, que circulaba en fotocopias porque no había reediciones. Y toda la teoría que se leía en ese momento era la de los años 70. Sentía que había una desactualización y un vacío muy grande, y creo que eso es justamente lo que vio Ana Laura también, y parte del proyecto de investigación que ella llevó a cabo era para completar un vacío. Si bien creo que esos libros de Claudio España, que juntaron lo mejor que había en aquel momento en la crítica y la investigación —la mayoría profesores en la facultad, y con una concepción muy clara de lo que querían decir y transmitir—, fueron un proyecto muy bueno, me parece que eran un paneo, una historia general —con un montón de fotografías, además, que supongo que habrán sacado del Museo del Cine—. Nosotros, con la editorial [Libraria], hace poco volvimos a editar un libro sobre [Leonardo] Favio que habían sacado Gonzalo Aguilar y David Oubiña, en el noventipico —cuando Favio ni siquiera había terminado su filmografía—, un librito al que en su momento le fue muy bien y después nunca más se volvió a conseguir [De cómo el cine de Leonardo Favio contó el dolor y el amor de su gente, emocionó al cariñoso público, trazó nuevos rumbos para entender la imagen y otras reflexiones; 1° edición: Nuevo Extremo, 1993]. Eran esas cositas que se hacían, ediciones muy chiquitas, y después no existía nada más. Entonces, la sensación era esa: había un vacío muy grande en cuanto a nuestra propia filmografía, y lo que estaba era muy desactualizado. Y a nivel teórico en general lo que había eran autores extranjeros. Nos llegaba la renovación que hubo en los 70, pero no había una revisión crítica de eso. Todo eso vino después.

AD: ¿Y en esos años de formación leías crítica también, o no te interesaba tanto en ese momento?

AB: ¿Estamos hablando de…?

Fines de los 90, principios del 2000. Sí, yo tenía todas las revistas de El Amante, con las cuales también me enojaba mucho. Estaban El Amante y Film, y Film tenía una mirada un poco más respetuosa, no tan del crítico, y mucho de rescatar figuras, más por el lado histórico. El Amante era lo que había que leer, pero me parecía que muchas veces hablaban más de sí mismos que de las películas. Por eso a mí me gusta más la investigación y la historia, y no tanto la crítica, porque creo que la crítica habla más de uno de lo que debería; no me interesa tanto el juicio de valor, que muchas veces puede ser malicioso, o tener que ver con cuestiones subjetivas, en comparación a una investigación, que rescata cosas que no se conocen o que no están tan vistas.

AB: Además, la relación de El Amante con la historia del cine argentino era bastante pobre.

Claro. Esto fue justo antes del Nuevo Cine Argentino, y el cine argentino de los 80 era el demonio para ellos, no había nada rescatable en el cine argentino. Desde ese lugar, Film tenía una mirada mucho más interesante. Y creo que la historia le terminó dando la razón. El año pasado di un seminario en Lumiton, que trabaja con el Cine York, donde hicieron un ciclo llamado Miradas argentinas en el que pasaban cine argentino, películas que en nuestra época nos parecían tremendas, muy alegóricas (pienso en las películas de [Eliseo] Subiela, por ejemplo), y a las nuevas generaciones les encantan. Hay como una pelea generacional; el tiempo pone las cosas en otro lugar.

AB: Está bueno que el cine de los 80 se revise, que no nos quedemos con la imagen que transmitía Quintín o con lo que decía Lucrecia Martel cuando tenía veinticinco años. Y al mismo tiempo lo que a mí me sorprende es que no haya más rupturas con el Nuevo Cine Argentino: quedó una imagen algo sacralizada del cine de [Adrián] Caetano, [Pablo] Trapero, Martel, pero pasaron treinta años y no hubo un grupo de cineastas o una actitud generacional de “matar a los padres”. Cuando ellos tenían una voluntad muy rupturista con el cine de diez años atrás.

Sí, como siempre sucede: hay que matar al padre aunque el padre no sea tan malo como parece. Es como un nuevo canon. Hay figuras como [Fabián] Bielinsky, que claramente tenía otra visión, pero fue como una isla: empezó y terminó en él, no logró generar un movimiento.

AD: Hablando de ese periodo, de los 2000 y un poco más adelante: antes de publicar La vía subterránea coeditaste otro libro, Cines al margen, que era sobre cine argentino contemporáneo. Nos preguntábamos cómo fue el trabajo para abordarlo, sobre todo después del nuevo cine, en relación a lo heterogéneo que era en ese momento.

Bueno, fue un acto medio de inconsciencia. Junto con la que después fue mi socia, María José Moore, veíamos que había un vacío en cuanto a producción de libros sobre cine, y más en un momento que el cine argentino estaba en todos los festivales, en boca de todos. Y medio simultáneamente se publica el libro de Gonzalo Aguilar, Otros mundos. También había un libro de [Horacio] Bernades, [Sergio] Wolf y [Diego] Lerer sobre el tema, pero no mucho más. Veíamos que el cine argentino había despegado tremendamente y no había material más bien académico. Por ahí había libros críticos que dieran cuenta de ese nuevo fenómeno, pero no académicos. Y con este libro fundamos la editorial. Lo que hicimos básicamente fue convocar a gente que conocíamos, muchos de los cuales habían sido compañeros en la facultad y otros trabajaban en el grupo de investigación. Y retomando algunas zonas que no siempre son tan trabajadas. Aparece [Albertina] Carri, aparece Martel, pero también aparece [Fernando] Spiner, por ejemplo, que se dedica más a un cine de ciencia ficción o fantástico. La idea era mapear el cine argentino por fuera del cliché del vagabundeo, de esas cosas que eran lo que se suponía que tenía que ser el nuevo cine. Hacer un mapa de situación de estos “nuevos cines”, rótulo que después siempre queda viejo. Era un libro para que salga en ese momento, que nos parecía que hacía falta, y de hecho creo que funcionó, porque le fue súper bien. Despertó interés no solo acá, sino también en algunos académicos de Estados Unidos, que en ese momento tenían bastante interés en el cine argentino. A veces uno llega tarde o demasiado temprano, pero ese libro salió justo en el momento que tenía que salir, y creo que le hacía un poco de justicia al nuevo cine. Estrictamente no salió en ese preciso momento, salió ocho o diez años después del inicio, pero para los tiempos históricos no estaba tan mal, y no había tampoco demasiado escrito, salvo el libro de Aguilar, que tenía una mirada con una tesis un poco más direccionada, o el de Peña, que publicó el Malba, sobre una comparación entre los años 60 y 90. Cines al margen era más bien un mapa general del cine argentino contemporáneo en aquel momento.

AB: Se ha generado una visión acotada del cine de esa época, como si el Nuevo Cine Argentino fuera lo único que existió. Pero había cine experimental, estaba todo el grupo de la FUC de Becher, el cine político a partir del 2001… Son películas que quedaron muy relegadas de la mirada de Aguilar. ¿En Cines al margen estaba la idea de base de mapear ese panorama?

Cuando una trabaja en un proyecto editorial las ideas surgen de diferentes maneras: a veces te llega el libro y una lo que hace es trabajar sobre él, mejorarlo, tener un ida y vuelta. Pero en este caso el proyecto fue una idea nuestra, en la que convocamos a gente que nos parecía que podía tener una visión interesante. Más allá de que están Gonzalo Aguilar o Clara Kriger, gente que ya venía trabajando hace muchos años, también había mucha gente joven, porque la idea era darle el espacio a nuevas generaciones, y sentíamos que no lo teníamos. Y pensamos: bueno, si el espacio no existe, creémoslo. Hay un tema en la academia, que es que siempre son los mismos, y es muy difícil lograr hacerse un lugar en un ambiente tan chiquito. “¿No existe? Armémoslo”. Esa era un poco la idea, y fue siempre el espíritu de la editorial.

AB: Pasando a la editorial: ¿cómo surgió?, ¿cuál fue la intención original? Porque no es una editorial dedicada exclusivamente al cine. Si bien el primer libro es sobre cine, y tienen varios títulos sobre el tema, no es el único de sus intereses. ¿Cómo se fue construyendo eso? ¿Cuál era la idea original? ¿Cambió con el tiempo? ¿Cómo seleccionan los títulos?

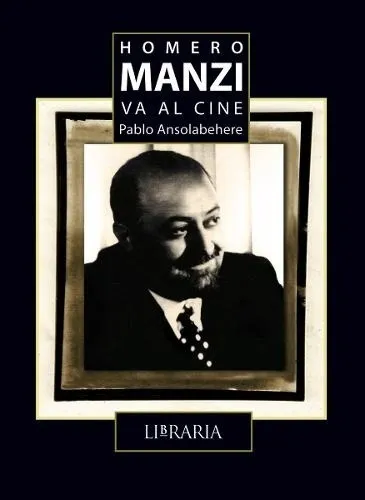

La idea original partió de lo que les comentaba: armar un espacio que creíamos que no había, y que tenía que ver con hablar de nuestro cine, que nos parecía un lugar muy rico, con un montón de potencialidad para explorar. Después ampliamos el espectro, pero en principio la idea era trabajar sobre cine argentino, y también darle lugar a nuevos investigadores y jóvenes escritores que pudieran publicar por primera vez. Los primeros dos libros son similares, en el sentido de que son compilaciones de corte académico. El primero fue Cines al margen y el segundo, Imágenes de lo real, era sobre el documental político en la Argentina. A diferencia del primero, fue una idea que ya vino armada (una propuesta de Josefina Sartora y Silvina Rival, las compiladoras) y nosotras terminamos de trabajarla. Después se fue ampliando el panorama: nos corrimos de una mirada tan dedicada a la academia y nos enfocamos un poco más en la divulgación, por ejemplo con la serie Los escritores van al cine, una colección muy linda que estaba dirigida por Gonzalo Aguilar, donde un autor, que en general era gente de la academia, escribía sobre la relación de un escritor o escritora con el cine argentino o el cine en general. La idea era hacer un trabajo donde el material gráfico fuera tan importante como el textual y ampliar el espectro: que no fuera tan dirigido a la gente que se dedicaba a la investigación, que es un nicho muy chiquito, sino a cualquier persona que le interesara el cine o el escritor del que estaban hablando. Eran libros que llevaban un montón de tiempo y de trabajo, que tenían una investigación detrás. Uno los lee y se nota que hay mucho trabajo para poder llegar al resultado final. Y después se fue ampliando a otras artes. Tenemos un libro que es una serie de entrevistas a León Ferrari, muy lindo, donde también hay material gráfico, que es sobre todo obra no conocida de él [Ferrari por León, ed: Andrea Wain, 2016]. Tenemos otro sobre la historieta argentina [Historietas a diario. Las tiras cómicas argentinas de Mafalda a nuestros días, Hernán Martignone y Mariano Prunes, 2008]. Mucho trabajo sobre la cultura argentina, y sobre cosas que no habían sido trabajadas antes. Esa era la idea de la editorial, y creo que siempre logramos ese equilibrio. Mantuvimos una sección más académica, donde publicamos un texto de Mario Cámara, que también es bastante académico, súper interesante, sobre la cultura, que excede el cine, porque también habla de literatura, e incluye en su análisis a Brasil, haciendo hincapié en lo regional y en nuestra propia historia cultural [Restos épicos. La literatura y el arte en el cambio de época, 2017]. Creo que ese intermedio de textos académicos que a su vez puedan ser accesibles para un público más amplio y den visibilidad a parte de nuestra cultura está en toda la marca de la editorial.

AB: Comentabas que cuando salió Cines al margen había pocos libros, y sobre todo pocas investigaciones, sobre cine argentino. En estos casi veinte años de actividad de Libraria, ¿cambió el panorama del mundo editorial en relación al cine argentino? ¿O ves que sigue habiendo grandes baches o falencias?

Aparecieron editoriales, algunas más interesantes, otras menos; algunas más serias, otras menos. Pienso en Caja Negra, por ejemplo, como una editorial muy interesante surgida en ese contexto. Libraria apareció en un momento de boom de editoriales independientes. Era barato publicar en Argentina, había un mercado que funcionaba, y la inversión que uno tenía que hacer no era muy grande; o sea, la estructura podía ser muy chiquita. Eso hizo que surgiera un boom de editoriales independientes, cosa que estuvo buenísima y que creo que generó como una sinergia. De hecho, nosotros estuvimos varias veces en la Feria del Libro armando un stand colectivo con una serie de editoriales independientes. Se armó algo bastante poderoso en su momento. Si bien cada uno tenía su perfil, fue un momento súper interesante porque se amplió un montón el panorama de las editoriales independientes. Empezaron a aparecer un montón de cosas. Por un lado, la posibilidad de hacer ediciones más chiquitas, la impresión por demanda, la venta online. Eso hizo que se atomizara aún más. En otra época, con una tirada de menos de mil ejemplares Cines al margen no hubiera sido viable, y hoy por hoy se pueden pensar otras estrategias mucho más económicas y factibles. El avance de internet y las páginas web hace pensar: ¿es necesario publicar en papel hoy por hoy? Son cosas que hace veinte años no eran un tema. Incluso, con el trabajo y el costo que implica, y lo que venimos conversando sobre la distribución, la venta y demás, por ahí es conveniente recurrir a otros mecanismos, otros medios: los podcasts, por ejemplo. Hay otras maneras de acercarse al material que antes no existían. Y me parece que está buenísimo. No creo que eso de: “No, bueno, el libro es lo único…”. Lo que sí tienen los libros, aunque sean los libros que nosotros publicamos, es un trabajo intenso de corrección y supervisión, y se supone que cuando uno publica en una editorial hay todo un trabajo detrás que lo sustenta. Hoy uno entra a páginas web y dice: ¿esto de dónde sale?, ¿qué criterio de validez tiene? Lo que te da una editorial con cierto prestigio es un parámetro de calidad o de fiabilidad de lo que estás leyendo. Creo que la dificultad hoy es encontrarse con materiales medio perdidos en la web y no saber bien quién responde por eso.

AB: Además, respecto de este boom de editoriales independientes, no solamente surgieron muchas en esa época, sino que varias pudieron sostenerse en el tiempo y crecer, que es lo que hoy parece más lejano. Hoy uno puede tener una editorial pequeña, pero lo más difícil es proyectar de acá a diez o quince años.

AD: ¿Ahora están trabajando en algún proyecto en la editorial?

No, en este momento estamos en un stand-by. Por ahora no estamos publicando, pero sí estamos vendiendo y difundiendo el material que ya tenemos.

AD: En relación a La vía subterránea, nos preguntábamos cómo fue tu primer contacto con el cine underground. ¿Cómo llegó a interesarte? ¿Qué imagen había del cine underground en la academia, en la cinefilia o en la crítica, cuando empezaste con la tesis?

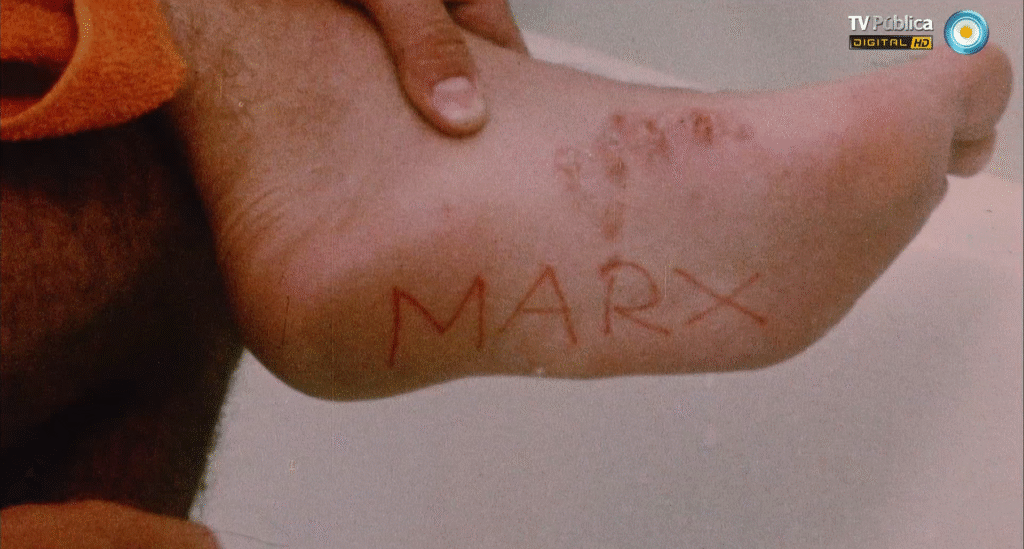

Empecé a investigar sobre el cine under medio de casualidad. Como les comentaba, yo estaba en el grupo de investigación de Ana Laura. En ese marco obtuve una beca de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para trabajar sobre el cine político argentino. Me acuerdo que Ana Laura me decía: “Mirá, buscá algo que te guste, porque son muchos años”. Y lo cierto es que el cine político no era un tema que a mí me interesara particularmente. Me interesaba la parte más experimental del cine político. Al principio trabajé con La hora de los hornos, o con Los traidores de Gleyzer, porque me parecía que eran de las pocas que intentaban hablar de lo político a través de una ruptura con el lenguaje. De hecho, escribí sobre La hora de los hornos, pero me parecía que tenía que haber algo más. Intentando darle un marco a la investigación, en un texto muy breve de David Oubiña encontré un párrafo en el que menciona a estos cineastas under. Creo que es un texto que habla justamente de la relación del nuevo cine argentino con este grupo de cineastas under, y mencionaba películas y nombres que yo desconocía. Me llamó la atención y dije: “Acá hay algo”. Fue una intuición, donde suponía que por ahí había una cuestión política —que en definitiva era lo que yo tenía que investigar—, pero también otra cosa. Entonces lo llamé a David, que lo conocía porque había sido mi profesor y además había escrito el prólogo de Cines al margen, y me dijo que él tenía un VHS de Puntos suspensivos de Edgardo Cozarinsky. Vi la película, me pareció una cosa delirante y pensé: “Claramente es esto hacia donde tengo que ir”. Cuando uno se dedica a la investigación puede trabajar sobre un tema ya estudiado y dar otra perspectiva, o puede ver qué es lo que no se trabajó, aquello de lo que se conoce poco, que a mí me divertía más. Porque, incluso para gente que sabe mucho de cine, las películas under son muy poco conocidas. Eso fue un disparador y me sentía como una detective por momentos, armando un mapa que no estaba claro, al que le faltaban muchas piezas. Así empecé un trabajo de producción, de investigación, a dar con los directores y con las películas. En ese momento no existía Internet y no era fácil conseguir absolutamente nada; era agarrar la guía, llamar a los teléfonos que iba consiguiendo y contactarme con los directores, hablar con ellos y que me entregaran el material para que lo pudiera ver. Después de ponerme en contacto con ellos empecé a hacer un mapeo de quiénes eran, de cómo eran sus relaciones, y a entender que efectivamente era un grupo.

Hacía poco había salido el documental La noche de las cámaras despiertas, entonces me contacté con los directores [Víctor Cruz y Hernán Andrade] y ellos me dieron el material que tenían en bruto, lo que habían tomado para la película. Por ejemplo, tenían las películas de [Julio] Ludueña enteras, o las películas de [Miguel] Bejo, que también habían conseguido. Pero todo esto que cuento rápidamente llevó años. Ahora la mayoría de las películas están en Internet, las podés ver online. Pero en ese momento solamente las tenían los directores. De hecho, hay una película de [Rafael] Filippelli, que fue una de las primeras que hizo, Opinaron, que estaba en lata. Me contacté con él y le dije que quería hacer una bajada en digital, entonces me prestó la lata y logré que Cinecolor me la proyectase, así podía tomar aunque sea unas notas —fue la única oportunidad que tuve de escucharla, porque la lata me la pudieron copiar, pero sin el sonido, ya que era muy caro hacer el transfer de sonido—. Tomé las notas, y después le devolví la lata. Hace poco me enteré que la lata está perdida, que no se consigue por ningún lado. Después del fallecimiento de Filippelli le pregunté a [Beatriz] Sarlo, su mujer, si sabía dónde estaba y me dijo que no tenía ni idea. Lo único que quedó de esa película es la copia muda que logré transferir a DVD.

AB: O sea que hasta hace no tantos años él la tenía, no es que se perdió en los ochenta o los setenta. Es tremendo.

Claro, hasta hace poco estaba. Y a él en un momento se la habían pedido para hacer una retrospectiva, entonces se la devolví junto con el CD de la digitalización. Y ahora no se sabe.

Otra película que fue un hallazgo es la de Edgardo Kleinman, Repita con nosotros el siguiente ejercicio. Tuve una charla con él, una entrevista súper interesante, y me dijo que no había querido volver a proyectar la película. Se proyectó en su momento en Argentina y en algunos festivales del exterior, pero después Arturo Maly, que era el protagonista, se estaba dedicando a las telenovelas y no quería que esa película se proyectase, porque él aparece desnudo y había una serie de cosas que le podían generar problemas. Kleinman le había prometido que no la iba a pasar más, y efectivamente no se volvió a proyectar nunca. Mi tarea fue volver a una parte de la historia que ellos tenían completamente olvidada, que les parecía muy lejana.

AD: ¿Qué imagen tienen ellos hoy de aquellas películas? Por ejemplo, Kleinman no sé si volvió a filmar…

No, en el caso de Kleinman fue su única película. Bebe Kamin sí, hizo la de Sui Generis [Adiós Sui Generis, 1976] y Los chicos de la guerra… Filmó un poco más, aunque en otro tono, digamos. Ludueña siguió en la industria, y filmó una más sobre un cuento de Cortázar [Historias de cronopios y de famas, 2014].

AD: Bejo tampoco.

Bejo siguió trabajando en la industria, pero no como director. Es un personaje súper interesante. Él se exilió en el 78, cuando estaba rodando Beto Nervio, y volvió muy pocas veces al país. Está muy peleado con la Argentina. Es un gran contador de anécdotas. Creo que todos recuerdan con mucho cariño esa época, pero como algo muy lejano, y me parece que él está muy herido, muy dolido. Logré entrevistarlo una de las pocas veces que vino.

AD: ¿Y a [Alberto] Yaccelini lo entrevistaste en Francia?

Lo entrevisté vía telefónica. A Cozarinsky le había querido hacer una entrevista, pero decía que se sentía muy lejano. Tenía una relación bastante ambivalente con la película, sentía que era otra persona la que la había hecho, y se le aparecían muchos fantasmas, mucha gente muy querida que ya no estaba… Le generaba cierta incomodidad. Pero después estuvo en la Televisión Pública conversando con Fernando Martín Peña en el programa Filmoteca. Cuando se restauró la película él fue al estudio y dio una entrevista súper interesante. Ahí pude entender un poco qué era lo que había querido hacer y cuál era su vínculo con esa película, que siempre le generó cierto dolor. Una película fuera de su filmografía, como una hija no querida.

AB: Él también tuvo una carrera muy larga en la escritura. Empezó como crítico de cine, con textos que no tienen una relación tan directa con lo que desarrolló después como ensayista, como novelista… Son muchas etapas.

Fueron muchas vidas en una. Dentro del grupo del cine under era muy común que uno escribiera o actuara en la película del otro. Era una especie de solidaridad entre pares. Y hay una escena fantástica de Cozarinsky bailando con Valeria Lynch en La civilización está haciendo masa y no deja oír, de Ludueña, completamente kitsch. Hoy desde una mirada camp decís: esto es maravilloso. Creo que es parte del sentido del humor que tiene Cozarinsky, que se ve no solo en su película sino en todas las películas del grupo. Es algo que a mí me parece increíble, el humor en el cine argentino no es algo tan común. Rescatar el humor me parece fundamental.

AB: El humor con ellos mismos también, con lo que ellos podían representar. Porque hay cierta tendencia del humor en el cine argentino en las últimas décadas que es como reírse del otro. En relación a eso, cuando uno ve las películas under nota además un quiebre importante con el cine previo, no solo con las primeras películas de la Generación del 60 —con el cine de [David José] Kohon, de [Manuel] Antin— sino también con el cine político de fines de los 60 —sobre todo con Gleyzer o [Gerardo] Vallejo, porque en La hora de los hornos hay una voluntad de vanguardia—. Son películas anómalas. ¿Te parece que hubo una continuación, que influyeron en algo del cine posterior? Durante mucho tiempo fueron muy difíciles de ver, entonces uno puede sospechar que no.

Me parece que lo interesante de estas películas, lo que las hace particulares, es este vínculo que tienen, por un lado, con la vanguardia, esta idea rupturista y de exploración, y con lo político, por el otro. En general tienden a ser carriles muy diferenciados, y acá hay una voluntad de unirlos. Creo que en la búsqueda de esa unión es donde ellos caen en su propia trampa, porque no terminan de encontrar ningún público apto más que ellos mismos. En ese sentido, son un poco adelantados. Ahí hay un puente para pensar cierta idea de atomización, de cines compartimentados: “el cine político es esto, el cine experimental es esto otro, el cine independiente es aquello”. Ellos se atrevieron a decir: “yo quiero hacer esto, quiero reírme de esto, pero quiero hablar también de lo que sucede en el país”. Pero en ese momento no funcionó, y no solo por la condición política del momento y por las grandes censuras. El cine político argentino realizado en la clandestinidad sí lo logró: La hora de los hornos es un emblema del cine político mundial, no solo argentino. Pero estas películas quedaron boyando, por esta dificultad para tender puentes.

Con respecto a esta idea de lo independiente, de un grupo de personas que deciden hacer algo y van y lo hacen, y después ven dónde se puede proyectar o cómo, ahí hay algo del Nuevo Cine Argentino, del cine independiente al margen de la industria. Pero si uno ve las películas del cine under, son películas alegóricas, y el Nuevo Cine Argentino lo que intenta es justamente salirse de eso, aunque no hay manera de que dejen de hablar de la Argentina, del menemismo o de aquella época. Cada uno a su manera habla de la realidad del país. Pero me parece que el cine under fue bastante único en el sentido de atreverse a explorar el cine político por fuera del canon de lo que era el cine político. Hay directores, como Ludueña, que tuvieron un proceso penal en su momento. Bejo tuvo que exiliarse por una amenaza concreta. O sea, me parece que es muy valiente asumir ese lugar, porque eran atacados tanto desde la derecha como desde la izquierda —o, como ellos la llaman, la “izquierda bienpensante”—. Era una situación muy incómoda, y ellos filmaron y mostraron cuál era su postura igual.

AB: Releyendo el libro me encontré con un comentario muy duro que le hace Ludueña a [Néstor] Paternostro y a Mosaico, a pesar de que también es una película muy influenciada por la temática y la estética publicitaria. Tenían acusaciones hacia un cine que consideraban que no era el que valía la pena hacer, que no tenía la voluntad revulsiva del cine que hacían ellos. Pero, al mismo tiempo, más allá de que claramente lo político está en el cine under, Gleyzer se va de una proyección dando un portazo porque no se banca lo que está viendo ni le parece políticamente significativo o relevante.

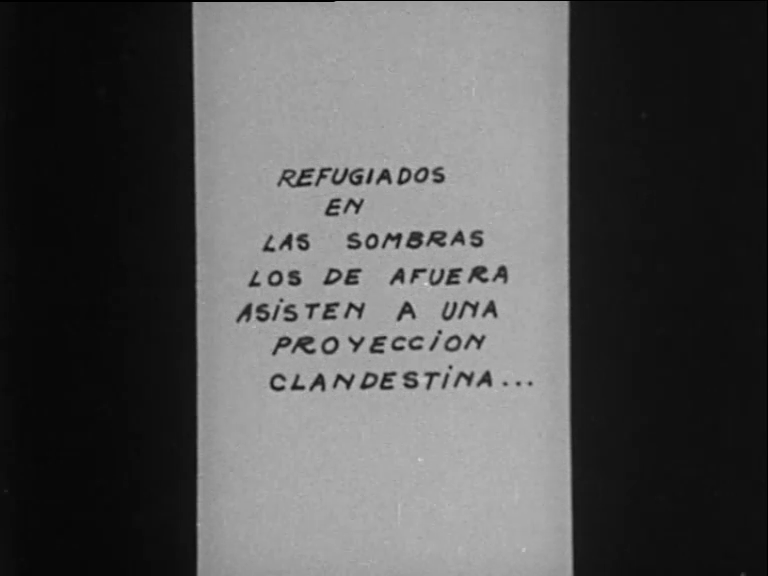

Les parecía políticamente incorrectísimo. No entendían por qué incluían un desnudo, o de qué manera el sexo hablaba de lo político. Toda la experiencia de la Noche de las Cámaras Despiertas, con Fischerman a la cabeza, es el más claro ejemplo de que la izquierda también era muy pacata y muy reaccionaria, desde otro lugar. Pensemos que toda esta gente estaba muy embebida de la vanguardia del Di Tella, de las prácticas con LSD en clínicas terapéuticas. Era una exploración constante, y querer acercar eso a lo político, que era algo sagrado, entre comillas, para mucha gente era una provocación. La Noche de las Cámaras Despiertas, donde se armó una batahola tremenda cuando aparecieron escenas de desnudos junto a la imagen del Che Guevara, era el ejemplo más claro de que ellos sabían que lo que hacían iba a generar rechazo y desprecio por parte del arco más tradicionalista o de derecha, pero también de la izquierda. Pero era también lo que ellos querían generar, eran provocadores, y en ese sentido lograron su cometido. Lo que pasa es que las películas eran tan rupturistas, tan provocadoras, que era muy difícil que eso se extendiera en el tiempo.

AB: Uno puede pensar que en Estados Unidos o en Europa algo así podía llegar a trascender —el cine de John Waters, por ejemplo, ha trascendido—. Incluso en la literatura argentina: La hija de Kheops de [Alberto] Laiseca tiene incesto, necrofilia, lo que quieras, y Laiseca es un escritor con mucho renombre. Pero, en el caso del cine, los agarró la dictadura. La dictadura es un paréntesis total.

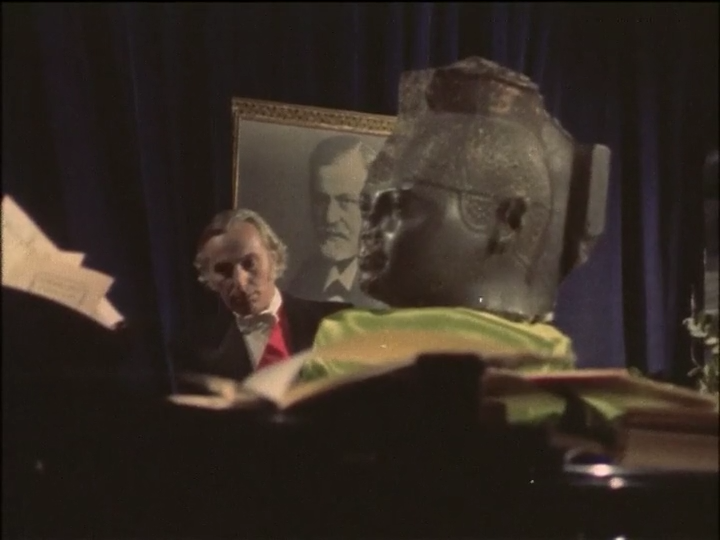

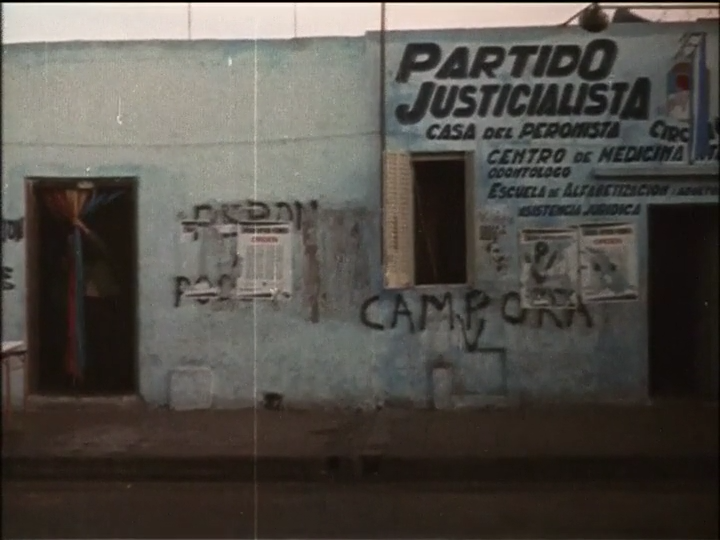

Sí. Otra de mis fuentes fueron las revistas y diarios de la época, porque cuando una entrevista obtiene una visión parcial, y la idea era contrastar lo que ellos me decían con lo que yo veía en los medios de la época. Y había un montón de proyectos y de ideas que, por lo que se contaba, iban en la misma tónica de las películas anteriores. Todo eso quedó, por supuesto, trunco. De hecho, en un año la situación cambia radicalmente. Se ve clarísimo en la película de Fischerman, La pieza de Franz, hecha durante la primavera democrática con Cámpora, cuando Perón está por regresar al país, año 1973-74. Como tuvieron un problema técnico con el sonido, la llevaron a Francia para resolverlo, y cuando volvieron estaban los militares. La película quedó incautada y no se vio más hasta 25 años después. Fueron años de una aceleración de la historia y de los acontecimientos muy fuerte. En los primeros 70, si bien había una dictadura, había una idea de que efectivamente las cosas iban a poder modificarse, el ansia de revolución propia de la generación del 70. Los cineastas under eran un poco más cautos, tenían una mirada más crítica, más cínica, pero aún así uno puede notar cierta esperanza en las primeras películas de los 70, hasta la corroboración de que esto se estaba poniendo cada vez peor y que era una tragedia. En la película de Bejo el final es tremendo, “el tiempo de la luz ha llegado”. Claramente una ironía de la película, porque los malos terminan ganando. En una película como The Players vs. Ángeles Caídos la tónica es un poco más juguetona, más naíf, de no tomarse tan en serio. Si bien tiene sus momentos oscuros, es más bien lúdica. La película de Bejo es la constatación de una tragedia que no tiene vuelta atrás.

Fueron diez años donde pasó de todo, muy complejos. Cuando estuve hablando con ellos decía “entonces, por un lado están los experimentales, por otro está el cine político, y por otro lado están ustedes”. Y me decían que no era tan así: el mundo era el mismo, todos convivían, todos trabajaban en publicidad. De hecho, es muy gracioso que en alguna de las entrevistas de aquel momento, por ejemplo, le daban con un caño a las películas épicas de [Leopoldo] Torre Nilsson —como vos decías, esa cosa de matar al padre—. Pero después te enterás de que Torre Nilsson, si bien era el padre al que había que matar, también era un padre muy generoso, que les daba un montón de consejos y le prestaba a Cozarinsky la cámara para que filmara Puntos suspensivos. Nada es tan blanco ni tan negro. O Bejo diciendo: “no, a mí La hora de los hornos me parece una patada”, y después te enterás que él también ayudó a proyectar la película. Las fronteras no son tan taxativas, es todo más complejo. Está el caso de Gleyzer haciendo cámara en las películas de Narcisa Hirsch o en las de Bebe Kamin, con quien eran muy amigos aunque tuvieran visiones bastante distintas de lo que era la realidad política. Me parece que el aporte que hago, si se quiere, es pensar los 70 desde una complejidad que no es blanco ni negro, hay un montón de zonas grises que está bueno transitar.

AB: Me da la sensación de que hoy, cuando se arma una cofradía entre los cineastas independientes y la crítica, eso de alguna manera implica una suerte de ausencia de crítica: como somos todos amigos, tenemos que querernos y evitar las críticas. En aquel contexto esas dos cuestiones convivían. Había una sensación de pertenecer —porque la distancia no solo con el cine comercial sino con la sociedad de la época era muy grande: había un abismo entre lo que podía hacer Gleyzer como alguien cercano al PRT, o lo que podía hacer Bejo en su película, con lo que un ciudadano promedio de Argentina de principios de los 70 podía aceptar—, pero eso no inhabilitaba la posibilidad de tener discusiones y debates.

Con respecto a esos debates, para entender cómo eran las proyecciones, quién miraba esto, dónde circulaba, fui a los diarios de la época, donde la recepción era un poco endogámica. Cozarinsky, por ejemplo, también era periodista, escribía en varias revistas de cine y en diarios. Entonces aparecían reseñas maravillosas entre todos, porque eran todos amigos. A través de mi hermana, que en ese momento vivía en Inglaterra, logré conseguir revistas de la época donde había críticas de los festivales europeos por donde estas películas habían pasado. Y las críticas eran demoledoras. Después pensaba: son películas muy locales, que muchas veces hacen referencia a cuestiones coyunturales y muy argentinas.

AB: Cuando uno ve hoy una película como La familia unida esperando la llegada de Hallewyn, de Bejo, tiene que empezar a ubicar qué representa cada cosa.

O quiénes son los personajes. Son películas muy alegóricas: si uno entiende la referencia, es genial. Si no, te perdés buena parte de la película. Por eso la idea era reconstruir no solo a ellos como realizadores sino qué pasaba con estas películas en el momento en que efectivamente eran proyectadas. Estas películas básicamente no se proyectaban en Argentina. Se proyectaban en el laboratorio Alex, donde hacían su “estreno”, o en una casa de alguien cuando conseguían un proyector, de manera semi-clandestina, como era el cine político en aquel momento. Pero después hacían su distribución afuera, en festivales internacionales de cine independiente. Algunas películas incluso tuvieron algún pase por Locarno o por Cannes, entonces hay críticos argentinos hablando de estas películas de una manera muy dura. Pasás de Ernesto Schoo, que dice “esto es lo mejor que se hizo en los últimos años del cine argentino”, a Silvina Bullrich diciendo “esto es una bazofia”.

AB: Hablando del impacto de la dictadura, pero también de qué pasa con el cine argentino post-dictadura, la carrera de Fischerman es muy particular. Pasa de La pieza de Franz a Los días de junio, a La clínica del Dr. Cureta. También está el documental sobre Gombrowicz, esa película tan extraña. Pero pareciera que esa era la otra salida al exilio o a dejar de hacer cine: hacer lo que se podía, acá. Y lo que se podía, en base a las preocupaciones y las posibilidades de la época, durante la gestión de Antin en el Instituto en la primavera alfonsinista, era poner en escena la dictadura a través de dramas adultos un poco más accesibles para el público.

Me parece que era parte de la lógica que tenía cuando trabajaba en publicidad: “hago esto para después poder hacer lo que yo quiero”. En las notas que leí, él no lo veía como una contradicción. Lo veía como algo que había sido así desde el Renacimiento hasta ahora, como parte de la lógica industrial. No sentía culpa, ni tampoco que tuviera que redimirse con respecto a eso. Me parece que es bastante sensato lo que propone. Ya lo decía en los 70: “la publicidad me da oficio, práctica, y también dinero para después hacer lo que realmente me interesa”.

AB: Es interesante que eso se pusiera arriba de la mesa. Hoy no se discute cómo se financian las películas, o qué implica que se financien de una manera u otra. ¿Qué implican los fondos de financiamiento europeos, por ejemplo? Hubo algunas discusiones en torno al INCAA, pero creo que en su momento, y hoy ni hablar, era más fácil criticar al INCAA que hablar de Hubert Bals. ¿Qué implica Hubert Bals? En los 70 se discutía eso, era un tema.

Sí, creo que en la actualidad hay miedo a la discusión, a pensar diferente. Como si pensar diferente implicara invalidar al otro. Justamente, la idea es que los debates nos enriquezcan.

AB: En el libro buscás afinidades del under más allá de Argentina. El cinema marginal de Brasil, por ejemplo —que también es una gran anomalía en el cine brasileño, con un gran contraste con el cinema novo: en la filmografía de [Júlio] Bressane o [Rogério] Sganzerla hay películas muy revulsivas también—. ¿Encontraste material similar en otros países de Latinoamérica?

La comparación más clara, por el estilo de películas y por la producción, es con Brasil. Con sus particularidades, obviamente. En Brasil la producción fue enorme, con figuras muy importantes que, de hecho, fueron muy exitosas. Esa es una diferencia con Argentina, esas películas en Brasil fueron realmente un boom. Porque si bien tenían un afán experimental y hacían referencia a la situación política, eran películas más amables con el espectador. En Brasil funcionó mucho mejor, fue un movimiento más amplio y con un montón de directores, tanto en Río de Janeiro como en San Pablo. Se filmó un montón, con un circuito de exhibición también alternativo pero bastante importante. La censura no era tan brava como en Argentina: las películas eran más de tinte sexual que explícitamente políticas, y pasaban la censura. También es cierto que los dos grandes directores del under brasileño, Bressane y Sganzerla, después se tuvieron que ir a Londres. Pero filmaron mucho. Acá era todo difícil y cuesta arriba, las películas tardaban un año en poder hacerse; allá por ahí filmaban, no sé, seis películas en un año.

En otros países se encuentran casos aislados. Pienso en el caso de [Luis] Ospina en Colombia, o en algunas cosas de Cuba. Pero pensando en términos de movimiento, los casos de Brasil y Argentina son los más claros: se dan en el mismo período, tienen una concepción bastante similar de lo que quieren transmitir. En el caso de Argentina, se ponían en las antípodas del cine militante, del cine al estilo de La hora de los hornos; en Brasil, como decías, había que matar al cinema novo. Cada uno tenía su propio padre al que asesinar, pero hay muchos puntos en contacto. Lo raro es que cuando les pregunté a los directores si tenían idea de este cine under en Brasil, no lo conocían. Entonces es interesante pensarlo como dos emergentes: hay algo en el clima político, social y cultural de ambos países que hace que cada uno emerja por su cuenta, claramente con la influencia del nuevo cine norteamericano en ambos casos, que funcionó como disparador. Es curioso que ambos cines estén influenciados por una cinematografía tan ajena y que entre ellos no haya habido ningún tipo de conversación. Por eso hay que entenderlos como movimientos emergentes de una situación particular en un momento determinado.

AD: En algún momento del libro decías que estaba la influencia más estética del New American Cinema, pero también mucho peso de la situación política y de la coyuntura, para conformar ese cine que está en la vanguardia estética y políticamente.

Es la confluencia de las dos cosas. No se puede pensar el cine under sin [Jonas] Mekas, pero tampoco se lo puede pensar sin La hora de los hornos, en el caso de Argentina. Aunque uno los considere en las antípodas, los dos lo conforman y los dos son las vías de posibilidad para que surja. Tampoco se lo puede pensar sin el Di Tella. Es parte fundamental de entender también la radicalización política en aquella época: era gente que por ahí en otro momento no hubiera tenido nada que ver con la política. De hecho, eran bastante ajenos, no participaban en ninguna agrupación. Pero la situación política los coloca en otro lugar.

AD: En algunos artículos que publicaste antes del libro incluías en el under toda la parte del cine experimental (las películas de Narcisa Hirsch y Claudio Caldini, entre otras). ¿Por qué después decidiste dedicarte solo a la parte del cine más contestatario?

Lo que hice fue buscar la especificidad, las características del cine under. Tuve que hacer un mapeo de todos los cines alternativos, o de renovación al margen de la industria. Lo que tenía era el cine de tipo experimental, que venía de las artes plásticas (Narcisa Hirsch, Silvestre Byrón, Claudio Caldini, Marie Louise Alemann…). Después estaba el cine de tipo político, que iba desde la tradición de Birri y la Escuela de Santa Fe, más de tipo testimonial, hasta algunos intentos más experimentales y de renovación del lenguaje, como el de Solanas, o de otras búsquedas, como Los traidores de Gleyzer, que adopta una idea de folletín para llegar a una base más amplia. Y después, el Grupo de los Cinco, también un intento de renovación del lenguaje, pero con mucha influencia de la publicidad. ¿Dónde entraba el cine under dentro de este panorama complejo? Lo que noté es que los cineastas under tenían más relación con el cine político que con el cine experimental. El cine experimental iba por un carril bastante propio, era un mundo bastante cerrado en sí mismo. En los setenta se reúnen bajo el Instituto Goethe, que les financiaba las películas, se las proyectaba y se las difundía. Pero todo se cerraba ahí. Y si bien había una exploración, trabajaban más bien con la materialidad y la sensorialidad. No había, o no de una manera tan directa, un intento de dar cuenta de la realidad social de aquel momento. En un momento Fischerman va a la Goethe a dar un taller, pero cuando a Narcisa Hirsch le preguntan cuál es la relación con Fischerman dice que no existía tal relación. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no había tanto sectarismo, todos eran sinérgicos para un proyecto común. En Argentina cada uno tenía su nicho muy específico y muy cerrado, y no estaban dispuestos a negociar. No hubo un circuito en común. Con el New American Cinema me parece que sí, si uno ve la amplitud de películas, de registros y de directores que hubo, y la llegada que tuvieron gracias a que todos, de alguna manera, confluyeron en el mismo espacio.

AB: Allá además fue clave la actividad de Mekas y la Film Culture.

Y no tenían una mirada tan sectaria, sino justamente una voluntad de sumar diferentes miradas. En el caso del cine under, esa falta de integración le quitó visibilidad y proyección.

AB: Pasando al terreno de la práctica de la investigación, ¿cómo fue el trabajo metodológico de la tesis, por un lado, y cómo el proceso de adaptación al formato libro? ¿Hubo muchas modificaciones? ¿Buscaste hacer un libro que pudiera llegar a más lectores, no específicamente del mundo académico?

Todos los que hayan hecho una tesis saben que cuando uno la termina no la quiere ver por un montón de tiempo. Realizarla lleva períodos muy extensos de estar embebido, entonces cuando uno logra defenderla, la tiene que dejar en el freezer por un tiempo. Yo la defendí en el 2016 y necesité tomarme un respiro. Mi intención siempre fue publicarla y la escribí pensando en eso. La idea era que fuera entretenida, que no fuera demasiado rígida, sin descuidar todas las herramientas de la academia y el rigor científico que debe tener. Si las películas eran tan desfachatadas, darle algo de esa cosa lúdica sin limitarla a lo esquemático de la teoría. Por eso también pensé no solo trabajar las películas, sino qué pasó con las películas, con la recepción y la producción. Todo era parte de lo mismo, no se podía dividir las películas del contexto en el que estaban insertadas. Lo que uno terminaba viendo era tan importante como todo lo que había pasado antes y después. Esa fue la idea de la tesis y me parecía que también tenía que estar en el libro, para dar un marco general. Como decías, si uno ve la película y no entiende el contexto, la película pierde su sentido. Son películas muy ligadas a su coyuntura. Para que se entendiera por qué eran tan revulsivas o tan provocadoras había que entender todo el resto.

Al principio hablábamos de que, cuando empecé a estudiar, para la bibliografía sobre cine a nivel académico era muy influyente el estructuralismo: lo central era el texto; el autor no existía, era mala palabra: “no se entrevista al autor, el texto es todo, lo que no está en el texto no existe”. No era tan fuerte la tradición de estudios culturales, que es más anglosajona, de pensar el artefacto estético en contexto, como parte de una cultura. En el libro intenté hacer las dos cosas: está el texto —de hecho, es la sección más importante del libro, lo que más abordo: el análisis textual de las películas—, pero me parecía que, en este caso, ameritaba hablar de cómo está inserto en un marco cultural e histórico concreto, tan necesario como las películas. Yo hubiera podido presentar solo un análisis textual, pero eso no iba a dar cuenta de qué son estas películas. Era importante hacer un abordaje textual pero también cultural. Había un gran espectro: eran pocas películas, pero debía tomarlas de todos lados. Eso fue mucho trabajo.

En el paso al libro, básicamente lo que hice fue quitarle la parte más introductoria a la tesis, donde uno pone el marco teórico. Quité muchísimas notas al pie, que cuando una investiga y encuentra pequeñas joyitas las quiere poner todas, pero después te das cuenta de que para la lectura se vuelve muy denso. En mi caso, editar el libro en mi propia editorial era un arma de doble filo, porque si bien tenés el control de todo se pierde un poco la mirada del otro. Me costó un montón. Cuando alguien te dice “esto no va” es más fácil, pero cuando una tiene que decir “esto lo tengo que sacar en pos de la fluidez de la lectura”, cuesta más.

AB: Igual debés haber tenido lecturas.

Por supuesto, mi socia María José fue mi primera gran lectora y fue el primer filtro de decirme “esto se entiende, esto no se entiende” o “esto iría, esto no iría”. Pero, salvo la parte introductoria y las notas al pie —y alguna cuestión demasiado técnica en el análisis de las películas, que igualmente dejé, porque me parecía que era un tono muy difícil de desarmar—, quedó bastante parecido.

AD: ¿Tenés algún proyecto de investigación a futuro?

En realidad, me parece que soy un caso bastante anómalo dentro de la academia, porque siempre estoy con una pata adentro y una pata afuera. En este momento estoy un poco más afuera que adentro, pero es un bicho que sé que lo tengo en mí, así que en cualquier momento puede volver a surgirme. Necesito mis momentos de distancia para volver a enamorarme. Ahora estoy más abocada al guion de ficción.

AB: ¿En qué guion de ficción estás trabajando?

Estoy cursando una carrera de guion. Estuve en proyectos como investigadora para documentales con Agustina Pérez Rial. Así que estoy haciendo investigación, pero más para producción que para escritura. Me parece que todo es parte del mismo terreno. Pensando así, en esas cosas del sectarismo, me parece que está bueno abrirse a otros formatos. La academia puede ser un poco asfixiante por momentos.

AB: Además entiendo que en este momento está todo muy trabado, con proyectos frenados porque les cortaron los fondos.

Es un momento tremendo. Así como les decía que tuve la suerte de arrancar el proyecto de la editorial en el momento en que surgían editoriales independientes, también tuve la suerte de estar en un grupo de investigación en un momento en que se ponía plata para proyectos que tuvieran que ver con ciencias sociales, cuando salían proyectos con bastante respaldo económico y con becas. Junto con todos mis compañeros, mi generación, publicamos mucho. Salieron tesis sobre cine como nunca antes. De mis compañeros de grupos, todos publicaron. Trabajos súper interesantes con un nivel de profundidad analítica y de rigurosidad histórica maravilloso. Pero lamentablemente me parece que fue un período, porque después eso se cortó. Es una pena, porque hay gente súper capacitada y me parece que nuestro cine da para investigar muchísimo más. Nos falta revisar un montón de cosas que no están revisadas. Ojalá que logre activarse de vuelta. No será en el corto plazo.