La versión original de este artículo fue publicada en Sabzian en abril de 2025. Agradecemos a Gerard-Jan Claes por el permiso cordial para publicar esta traducción.

Traducción: Miguel Savransky

Aunque más fiel a sí mismo que nadie que haya conocido, nadie me hizo sentir más rotundamente que ‘yo es otro’. Sufría; le robaban los pensamientos y las imágenes; ponían en su lugar otros atroces y le llenaban la cabeza o se agolpaban en sus ojos.

Jean-Paul Sartre1

Cuenta la leyenda que en el funeral de Ernst Lubitsch, William Wyler le comentó a Billy Wilder: “No más Lubitsch”, a lo que se dice que este último respondió: “Peor que eso: no más películas de Lubitsch”. Pensé en este intercambio tras recibir la noticia de la muerte de Jean-Luc Godard a los noventa y un años en septiembre de 2022. No más Godard y no más películas de Godard: una realidad difícil de imaginar. La importancia de Godard es mayor que la inmensa influencia que ejerció en la forma en que pensamos sobre el cine, aunque también podría argumentarse que no tiene rival en este sentido. Al igual que Charlie Chaplin y Alfred Hitchcock, su reivindicación no se refiere tanto a la historia del cine como a la historia de la cultura en sí. ¿Hay alguna persona en el último siglo, filósofo o artista, que haya pensado más profundamente sobre las imágenes y que se haya planteado más preguntas sobre lo que las imágenes significan para nosotros? En nuestro presente saturado de imágenes, no se puede exagerar la relevancia de esta reflexión.

Me cuento entre los que consideran que la última década de la obra de Godard no sólo figura entre las mejores de su carrera (una afirmación sorprendente sobre un cineasta que estrenó más de cien películas a lo largo de ocho décadas), sino que está entre las pocas obras actuales preocupadas por hacer un nuevo cine, en lugar de aferrarse al viejo. Incluso muerto, sus películas —tanto sus temas como la audacia de su enfoque— siguen siendo nuestras contemporáneas. (Su última película estrenada antes de su muerte, Sang titre (2019), se realizó como homenaje al pueblo de Gaza y Ramallah).

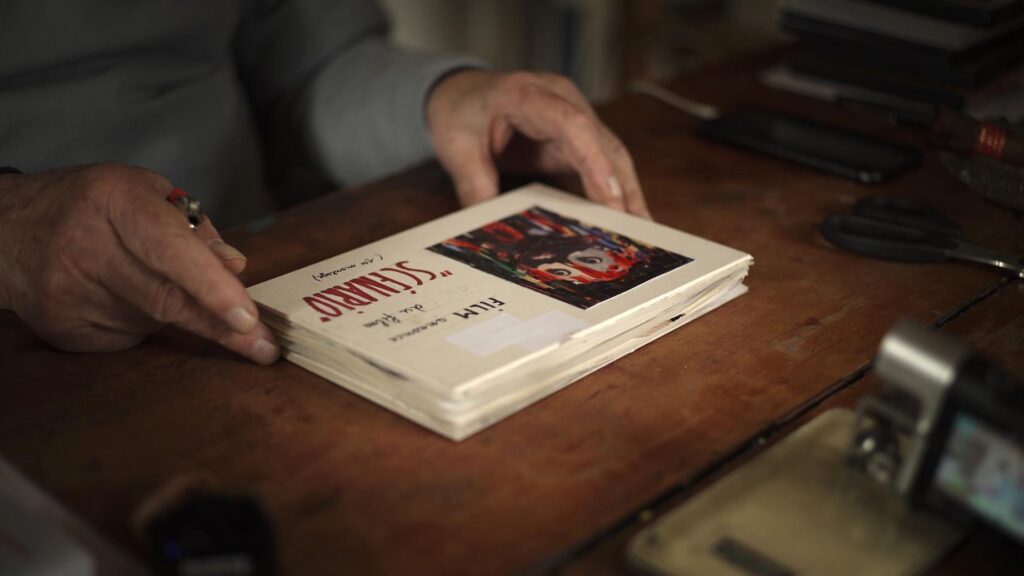

Poco después del anuncio de la muerte de Godard, fue primicia la noticia de que los últimos proyectos en los que estaba trabajando verían algún tipo de lanzamiento póstumo. Lo que nos queda son tres películas en distintos estados de culminación: una, descripta a sí misma como un “trailer” para Drôles de guerres, “una película que nunca existirá”; otra, un cortometraje terminado, Scénarios, realizado en la línea de la serie de cortos que Godard produjo con Anne-Marie Miéville a principios de siglo; y el último —y más largo— un diálogo filmado entre Godard y dos de sus recientes colaboradores, Fabrice Aragno y Jean-Paul Battaggia, sobre los planes de un largometraje titulado también “Scénario”, diferente del corto con el que se estrenó.

En sentido estricto, la publicación de estas obras en proceso no es inusual en Godard. Ya en los años ochenta estrenaba frecuentemente planes de trabajo que esbozaban algunas de las preocupaciones de sus futuros proyectos. Entre ellos, Scénario de sauve qui peut (1979), Petites notes à propos du film ‘Je vous salue, Marie’ (1983), y el más largo —casi una película por derecho propio— Scénario du film ‘Passion’ (1982). Estas obras coinciden con una serie de otros desarrollos en su carrera a finales de los años setenta que ayudan a forjar el comienzo de su periodo “tardío” —más del doble de tamaño que su periodo “temprano”—, entre los que se incluyen la conclusión de su trabajo con el Grupo Dziga Vertov y su “regreso” a la realización cinematográfica; el ciclo de conferencias “Una introducción a la verdadera historia del cine y la televisión”, pronunciado en Montreal en 1979, proyecto que más tarde se convertiría en Histoire(s) du cinéma (1987-98); y su traslado a Rolle (Suiza) ese mismo año, donde vivió hasta su muerte. Todo ello contribuye a los cambios en su obra, más preocupada por la historia del cine y más consciente de su propio lugar en ella.

La novedad de estas películas póstumas es el acceso que ofrecen al proceso de trabajo de Godard, a su pensamiento sobre el cine y a su relación laboral con sus colaboradores en las dos últimas décadas de su vida. Hay un deseo de ver estas películas como el testamento de Godard, una declaración personal sobre el hecho de su muerte inminente. Pero Godard ya se había ocupado de estas cuestiones algunas décadas antes, en películas como JLG/JLG – autoportrait de décembre, Deux fois 50 ans de cinéma français (ambas de 1995) y, en otro sentido, King Lear (1987). En mi opinión, situar las películas póstumas en el ámbito de lo autobiográfico limita su interés. En su lugar, uno podría tomarlas como lo que son, fragmentos de un futuro “que nunca existirá”, pero que, no obstante, nos señalan una dirección diferente. En la medida en que los problemas a los que Godard dedicó su vida, artística y políticamente, permanecen irresueltos, siguen siendo para nosotros tanto los más acuciantes como los más productivos.

Film Annonce du film qui n’existera jamais: ‘Drôles de guerres’

En primer lugar, un comentario sobre el título del largometraje previsto, que se refiere al periodo de fines de los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en el que Francia e Inglaterra declararon nominalmente la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia, pero que significó poco en términos de acciones. Es el mismo periodo en el que empezaron a publicarse las primeras obras de la literatura existencialista en Francia, incluyendo las primeras novelas de Sartre y Albert Camus y la última de Paul Nizan.

Hablando con Battaggia, Godard nos cuenta que la película iba a ser una adaptación de la novela Faux passeports del disidente comunista belga Charles Plisnier, expulsado del Partido por acusaciones de trotskismo y que recibió el Prix Goncourt por la novela en 1937. La novela —traducida al inglés en 1938 con el título Memorias de un revolucionario secreto— se divide en una serie de retratos de varios miembros del Partido en los años precedentes a la guerra mientras fracasan en contener la expansión del fascismo en el continente. Godard explica su intención de centrarse en el capítulo central, “Carlotta”, ambientado en Italia, en el que el narrador describe sus encuentros con una mujer encargada de eliminar a supuestos espías dentro del Partido Comunista Italiano.

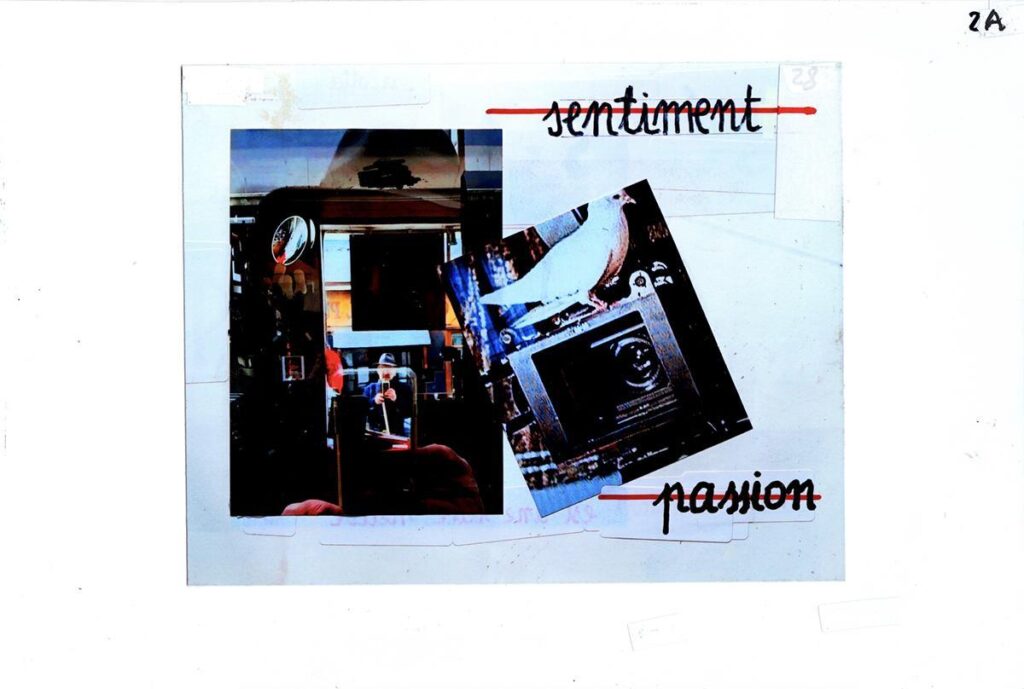

El material principal de este trailer consiste en cuarenta y un imágenes fijas del cuaderno de trabajo, cada una de veinte a cincuenta segundos de duración (la misma duración de las películas de los Lumière, como señala la tercera colaboradora de Godard, Nicole Brenez, en su monografía publicada unos meses después de su muerte)2. Pero más que esto, la película se basa en la dinámica entre este material y otras tres fuentes: 1) la grabación sonora de la conversación entre Godard y Battaggia, que describe lo que podría haber sido la hipotética película; 2) un cuarteto de Shostakovich elegido por Aragno para acompañar partes del corto, utilizado con moderación3; y 3) imágenes y sonidos de Notre musique (2004), la mayor declaración de Godard sobre la relación entre cine, guerra y conquista.

La inclusión de material de esta última fuente plantea más interrogantes, aunque cabe mencionar que Godard ya re-utilizó clips de la película en otro cortometraje relacionado con la novela de Plisnier, Vrai faux passeport, realizado para su exposición de 2006 en el Centro Pompidou de París. Godard cita tres momentos de Notre musique en este “trailer”. En el centro del corto, inserta escenas rodadas en el puente de Mostar (Bosnia-Herzegovina) de las dos heroínas de la película anterior: Judith, la periodista israelí que entrevista al poeta palestino Mahmoud Darwish en la conferencia, y Olga, que amenaza con un atentado suicida fuera de campo en apoyo de la paz entre Israel y Palestina. Además de estas escenas —las únicas imágenes en movimiento de todo Film Annonce—, Godard contrasta las imágenes de su cuaderno con diálogos de Notre musique: primero, una conversación entre Olga y su tío sobre las implicaciones filosóficas del suicidio; y después, una conversación con Judith sobre Hannah Arendt.

¿Cómo dar cuenta de esta yuxtaposición entre Notre musique y la película “que no existirá”? El interés central reside en la proximidad de Judith y Olga con la Carlotta de Plisnier, la única heroína entre los retratados en la novela, fortalecida por sus experiencias con el Partido. A este respecto, la elección del diálogo de Olga parece especialmente crucial, ya que cita no sólo el comienzo de El mito de Sísifo (1942) de Camus, sino también grandes pasajes extraídos del tercer capítulo de Los demonios (1872) de Fiódor Dostoievski, que culminan en la línea más famosa de la novela: “Habrá libertad total cuando no importe si uno vive o no vive. Esa es la meta de todo”4. La novela de Dostoievski fue durante mucho tiempo una de las piedras de toque centrales de Godard, sirviendo entre otras cosas como una de las inspiraciones para su anterior película sobre activistas estudiantiles, La chinoise (1967). Su inclusión aquí, a través de Notre musique, contribuye a reforzar su preocupación común por la violencia utilizada para contrarrestar la violencia y el papel del sacrificio en la acción revolucionaria.

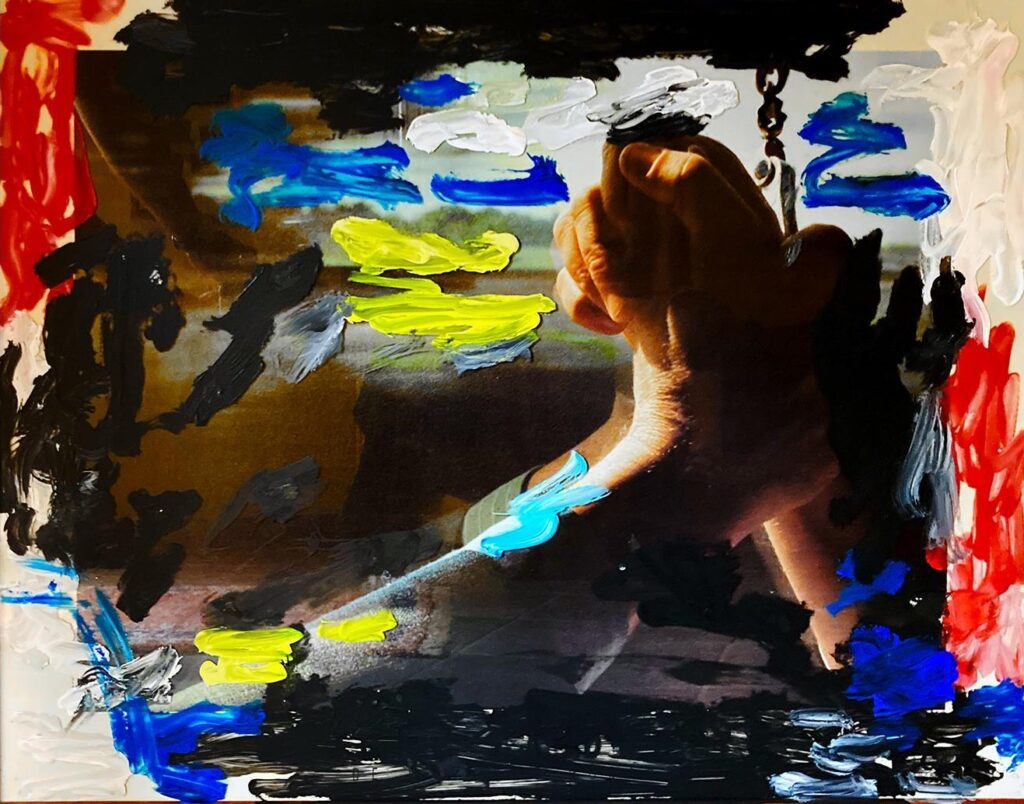

Scénarios

La primera mención, al menos que yo sepa, del proyecto que se convirtió en Scénarios fue en una entrevista con la revista francesa Les Inrockuptibles a principios de 2019, en la que Godard expresó su deseo de hacer una película sobre las protestas de los gilets jaunes durante la primera presidencia de Macron5. Más tarde, en octubre, compartió más detalles sobre el proyecto con Cahiers du Cinéma, incluyendo algunas fotografías de un borrador anterior del cuaderno, siguiendo una estructura diferente a la que finalmente se mostró en Exposé6. Planeada como un largometraje, la versión final de Scénarios dura algo menos de veinte minutos, dividida en dos partes: ADN, subtitulada “Elementos fundamentales”, e IRM, subtitulada “Odisea”. Ambas comparten el mismo montaje inicial, que recopila fotogramas de F for Fake (Orson Welles, 1973), Iván el Terrible, parte II: La conjura de los boyardos (Sergei Eisenstein, 1945), y la propia Soigne ta droite (1987) de Godard junto a metraje de noticieros con soldados estadounidenses cruzando un río en Vietnam y fotografías tomadas por el propio Godard, algunas pintadas con colores brillantes. Debajo, escuchamos sonidos extraídos de la apertura del cortometraje de Godard Puissance de la parole (1988), a su vez sacado de una novela de ciencia ficción de A. E. Vogt7.

A partir de aquí, las dos se separan. La secuencia más larga de ADN es de nuevo una autocita tomada de Allemagne 90 neuf zero (1991), la secuela informal de Alphaville (1965) también protagonizada por Eddie Constantine como Lemmy Caution, en una secuencia con un marinero ruso que escucha a una mujer interpretar a Bach. En un notable collage de rostros, vemos la Melancholia (1514) de Durero, la calavera de ¡Que viva México! (1933) de Eisenstein, un detalle del Portrait of Gabrielle d’Estrées and Duchess of Villars (1594) de la Escuela de Fontainebleau que se repite en muchas de las películas de Godard, una imagen de Tippi Degré abrazando a una rana toro de Growing up in Africa y una máscara de Edipo Re (1967) de Pier Paolo Pasolini. En cambio, IRM termina con una serie de secuencias de muerte: los tiroteos finales de Bande à part (Godard, 1964) y The Lady from Shanghai (Welles, 1947); el accidente de auto de Le mépris (Godard, 1963); la huida de Richard Barthelmess en el tercer acto de Only Angels Have Wings (Howard Hawks, 1939); la muerte de Anna Magnani en Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945); y otros extraídos de Weekend (Godard, 1967), Piranha 3D (Alexandre Aja, 2010) y The Chase (Arthur Ripley, 1946), así como el boceto de Rembrandt de la ejecución de Elsje Christiaens. El plano final, como ya se promocionó ampliamente, es de Godard en la cama, filmado la noche antes de su muerte por suicidio asistido.

¿Cómo entender la relación entre estas dos mitades? Dominique Païni sostiene que la primera habla de la singularidad biológica del individuo y la segunda de las imágenes médicas utilizadas para comprender el cuerpo. Parece tratarse de la cuestión de la división entre l’esprit —nótese el énfasis en las máscaras y los rostros— y le corps que inaugura la filosofía moderna en Occidente. (Aquí cabe mencionar el foco de la primera mitad en el primer plano, hace tiempo llamado por Jean Epstein “el alma del cine”8, mientras la segunda se basa más en el plano medio y largo, mejores para capturar el cuerpo). Esta distinción parece relevante para una cita repetida al final de ambas partes, extraída del ensayo de Jean-Paul Sartre “Dedos y no-dedos” sobre el pintor austriaco Wols, escrito originalmente para la antología En personne (1963) y reeditado en Situations IV (1964; traducido como Portraits, 2009). De hecho, aunque la afirmación de que la cita procede de Sartre se repite en los materiales promocionales de la película, en realidad es una cita del propio Wols, quien a su vez atribuye la cita al antiguo filósofo chino Zhuang Zhou. Este tipo de recoveco infinito de citas es en sí mismo la quintaesencia godardiana, que en una ocasión comparó las citas con restos arqueológicos9. Y el propio análisis de Sartre de la cita de Wols parece una descripción igual de precisa de la práctica cinematográfica de Godard: “Cuando abría su bolsa, sacaba palabras, algunas encontradas en su cabeza, la mayoría copiadas de libros. No hacía distinción entre unas y otras, aunque insistía escrupulosamente en poner el nombre del autor al pie de cada cita: después de todo, había habido un encuentro y una elección. ¿Una elección de pensamiento por parte del hombre? No, en su opinión, era al revés. Ponge me dijo una vez en aquel entonces: ‘Uno no piensa, uno es pensado’”10.

Dos veces escuchamos a Godard repetir las líneas citadas por Sartre: “Tomar dedos para ilustrar el hecho de que los dedos no son dedos es menos eficaz que tomar no-dedos para ilustrar el hecho de que los dedos no son dedos”. En ellas están contenidos los mismos problemas que Godard trató desde los años sesenta y que definieron su obra de forma concluyente desde los años ochenta, a saber, el estatuto del “contre-” en el término “contre-champ” (contracampo). Lo que persigue a las películas collage de Godard es la falta de poder de lo negativo, qué significa hacer una imagen verdaderamente en oposición al plano precedente. La incapacidad de encontrar esta imagen opuesta está ligada con sus otras dos películas “odisea” referidas en el cortometraje: en Le mépris, el fracaso de la nouvelle vague para construir un nuevo cine opuesto al antiguo, y en Allemagne 90 neuf zero, el fracaso del proyecto soviético para construir una nueva sociedad opuesta al capitalismo imperialista occidental. A su vez, es el mismo problema que lo hace retornar, una y otra vez, a la cuestión primordial del montaje. “Siempre dije que las imágenes no existen en el cine”, dijo Godard en la rueda de prensa de Pasión, citando un ensayo de Pierre Reverdy. “Siempre hay una imagen antes y una imagen después”11. Este punto de vista está en consonancia con el artista que comenzó su carrera desafiando la ortodoxia baziniana al defender el montaje frente al plano secuencia, escribiendo que “si la dirección es una mirada, el montaje es un latido”12, y que prosiguió esta cuestión de diversas formas, desde la estructura dialéctica de Un film comme les autres (1968) y los planos en blanco de Pravda (1970) hasta su adopción del mezclador de televisión en los años ochenta en películas como Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma (1986) y, de forma más magistral, en Histoire(s) du cinema, pasando por el efecto experimental de superposición en 3D de Adieu au Langage (2014).

Exposé du film annonce du film Scénario

Observemos en primer lugar el hecho de que la película anunciada en este título, “Scénario”, es diferente del título del cortometraje con el que está emparejado, que aparece en la forma plural Scénarios. Pero esta es una diferencia menor comparada con la enorme diferencia entre la película descrita en Exposé —un largometraje en seis partes, basado entre otras cosas en Bérénice (1670) de Racine— y la que acaba de proyectarse. Y este emparejamiento, en sí mismo, parece digno de atención. Se trata de obras discretas, realizadas en circunstancias diferentes, con medios diferentes, y que se refieren a proyectos diferentes, y sin embargo, tal y como se han estrenado, se presentan juntas como un único visionado. (Cabe señalar que el distribuidor de las películas sólo indica su duración combinada en su sitio web, en lugar de individualmente). Y esto se ve amplificado por las diversas presentaciones en galerías de las películas en el Centro Pompidou de París y en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, donde se podían ver los cuadernos que describían otras dos variaciones del proyecto “Scénario/Scénarios” planificadas y abandonadas en diversos momentos de los cuatro años anteriores a la muerte de Godard. Incluso más que Film Annonce du Film…, la yuxtaposición de estos dos cortometrajes nos invita a inventar una tercera película imaginaria a partir de estos elementos.

En la misma línea, podemos observar la total diferencia en la ejecución de Exposé y Film Annonce. Ambas son películas expositivas que aclaran las intenciones detrás de cada proyecto, trabajando página por página a través de sus cuadernos. Pero mientras que la primera es un collage godardiano más convencional de imagen, texto y sonido, la segunda —filmada en una sola toma de unos treinta minutos de duración— parece en otros aspectos la antítesis. Aquí, al parecer, por fin se corre el telón: el maestro se sienta en su silla, rodeado de sus colaboradores más cercanos, y nos habla de la inspiración que hay detrás de cada una de las referencias, una por una. Al menos, así parece, pero ¿es tan simple como todo esto? Cuando Godard utilizó tomas largas en el pasado, en películas como Weekend y One Plus One (1970), a menudo las ponía en juego como trucos, usualmente menos transparentes de lo que parecían a primera vista. Uno puede empezar a preguntarse si el error descubierto en su cuaderno a mitad de la película —una página equivocada en la quinta sección, que requiere una corrección en directo con la asistencia de Aragno y Battaggia— no es tan accidental como parece a primera vista. (Cabe señalar que la sección en cuestión se titula casualmente “Le réel disparu”). En medio del caos, la cámara vuelve a Godard encendiendo su cigarro. Se nos recuerda que, por muchos términos que utilicemos para describirlo —un crítico, un auteur, un activista, un poeta, un filósofo—, también es un showman.

Notas

- Jean-Paul Sartre, “Fingers and Non-Fingers,” en Portraits, trad. Chris Turner (Chicago: Seagull Press, 2007), 607.

↩︎ - Nicole Brenez, “La Préhistoire du visible: sur Film annonce du film ‘Droles de guerres’ (1er Tournage)”, en Jean-Luc Godard (de l’incidence éditeur, 2023), 279. ↩︎

- Flavia Dima, “Interview about a film that does(n’t) exist: Fabrice Aragno, on Jean-Luc Godard’s Drôles de guerres”, Films in Frame, 12 de febrero de 2024. ↩︎

- Fyodor Dostoyevsky, Demons, trads. Richard Peaver y Larissa Volokhonsky (New York: Vintage Books, 1994), 115. ↩︎

- “Entretenir quelque chose qui doit finir…”, Les Inrockuptibles, 17 de abril de 2019, 8-17. ↩︎

- Stéphane Delorme y Joachim Lepastier, “ARDENT HOPE – Interview with Godard – Cahiers du Cinéma”, traducida por Srikanth Srinivasan y Andy Rector, Kino Slang, 21 de diciembre de 2019. Originalmente publicada en Cahiers du Cinéma, 759 (octubre de 2019). ↩︎

- Agradezco a Alex Lei la reseña de la película para In Review Online por señalarme el origen de este sonido. ↩︎

- Jean Epstein, “Magnification,” en French Film Theory and Criticism, vol. 1, ed. Richard Abel (New Jersey: Princeton University Press, 1988), 235-240. ↩︎

- Antonina Derzhitskaya y Dmitry Golotyuk, “‘These aren’t quotes anymore, but archaeological remains’: Interview with Jean-Luc Godard”, traducida al inglés por Sis Matthé, Sabzian, 9 de mayo de 2018. Fue publicada primero en ruso en el sitio web de la revista Séance y en 2017 en francés en Débordements. ↩︎

- Sartre, “Fingers and Non-Fingers”, 606. ↩︎

- Pierre Reverdy, “The Image”, traducido por Adrian Martin, Sabzian, 19 de septiembre de 2018. ↩︎

- Jean-Luc Godard, “Montage, My Fine Care”, en Godard on Godard (New York: Da Capo Press, 1986), 39. ↩︎