“Los géneros hablan” (“Genre Talk”) fue publicado originalmente en el libro Cinesonic: The World of Sound in Film (ed: Philip Brophy), Australian Film Television & Radio School, Sydney, 1999.

Traducción: Santiago Gruber

La preocupación de la teoría de géneros cinematográficos por la iconografía visual y el análisis temático ha hecho que se menosprecie la dimensión verbal de las películas estadounidenses de género. Aparte de algunas referencias pasajeras, he encontrado pocas discusiones prolongadas sobre diálogos en ese tipo de películas. Sin embargo, mi investigación indica que los diálogos siguen patrones distintivos y reconocibles, y estoy convencida de que la identificación de estos patrones puede ser una herramienta crucial para entender las dinámicas de cada género y cómo cada uno crea una relación propia con los espectadores atentos. El proyecto de este texto es presentar una visión general condensada de los patrones que he encontrado en westerns, comedias screwball, películas de gángsters y melodramas.

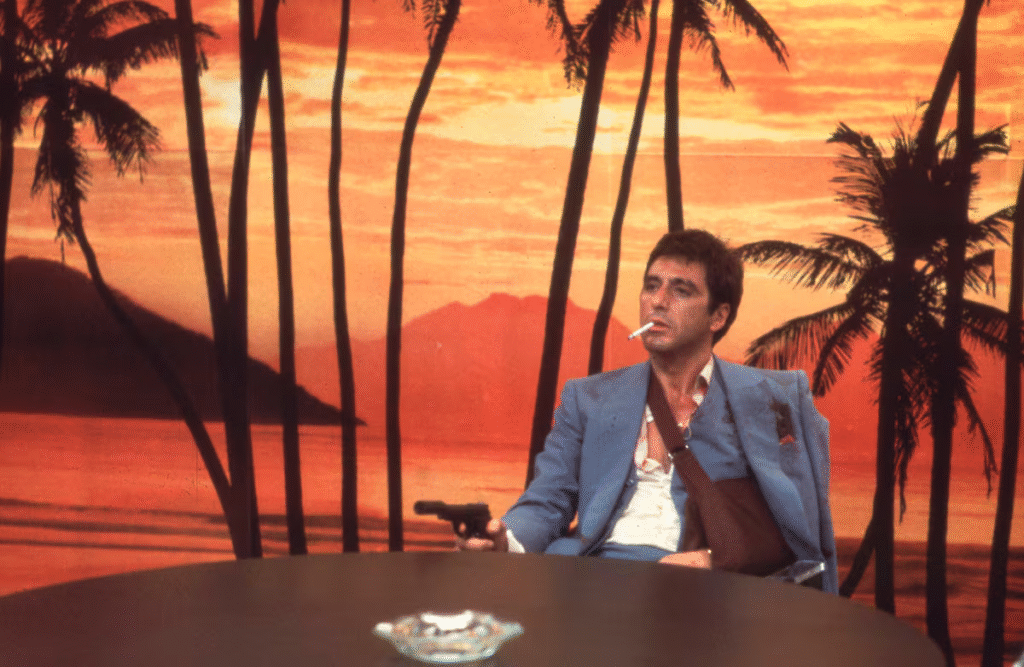

¿A qué se deben estas convenciones verbales en distintos géneros? En parte a los temas y en parte a la preocupación de los guionistas de que los diálogos se ajusten a los trasfondos sociales de los personajes y, por lo tanto, resulten realistas: en consecuencia, los vaqueros rurales del cine hablan distinto que los gángsters urbanos. En parte, es claro que las películas copian expectativas preexistentes creadas por otras formas de representación: cuentos, novelas, autobiografías, obras de teatro, incluso películas mudas; modelos que delimitan los tipos de discurso empleados por Hollywood. Y lo que es más importante es que, una vez que las pautas fueron establecidas por los ejemplos exitosos e influyentes de cada género a comienzos de la era sonora, las convenciones adquirieron vida propia, por lo que cineastas y espectadores inconscientemente internalizaron las convenciones de género más apropiadas para cada tipo de historia. El remake de Scarface realizado por Brian De Palma en 1983 es muy autoconsciente de la influencia de películas anteriores:

FUNCIONARIO DE INMIGRACIÓN: ¿Dónde aprendió el inglés, Tony?

TONY MONTANA: En la escuela. Y mi padre era de Estados Unidos. Igual que usted. Era un yanqui. Me llevaba al cine y aprendí. Viendo a tipos como Humphrey Bogart y James Cagney. Me enseñaron a hablar. Me encantaban.

Por supuesto que no todas las películas siguen las “reglas”, como tampoco duplican servilmente todas las convenciones visuales de sus respectivos géneros. Sin embargo, a partir de un vistazo a muchos ejemplos, podemos identificar tendencias generales.

Mi investigación indica que estas tendencias se mantienen incluso a través del paso del tiempo. Aunque mi enfoque es más neoformalista que histórico, soy consciente de que los diálogos en el cine estadounidense han cambiado a lo largo de los 70 años de la era sonora. Obviamente, el inglés estadounidense es bastante fluido. Tom Schactman dice:

Tenemos que reconocer que el inglés está cambiando a una velocidad fenomenal. Si comparamos ediciones sucesivas de diccionarios, encontraremos que se añaden o quitan alrededor de 10.000 palabras de los diccionarios universitarios habituales. (…) Esto quiere decir que lo que una generación acepta como estándar, por lo menos en términos de vocabulario, es un 10 o 15% distinto que lo que la generación de sus padres aceptaba como estándar. La gramática también cambia rápido1.

Además de los cambios lingüísticos, las transformaciones industriales, tecnológicas y sociales también afectaron el uso de los diálogos en el cine. La instigación inicial y el posterior abandono del Código Hays, que era una herramienta para censurar material controversial, incluido el lenguaje no aprobado, fue de especial importancia. El hecho de que el lenguaje de género siga mostrando convenciones reconocibles a pesar de la marea de cambios lingüísticos y culturales indica lo integral que son los patrones de habla de los personajes en las películas de género.

Me gustaría empezar dando una visión general sobre los estilos discursivos que característicamente se encuentran en cada uno de los cuatro géneros que estudié.

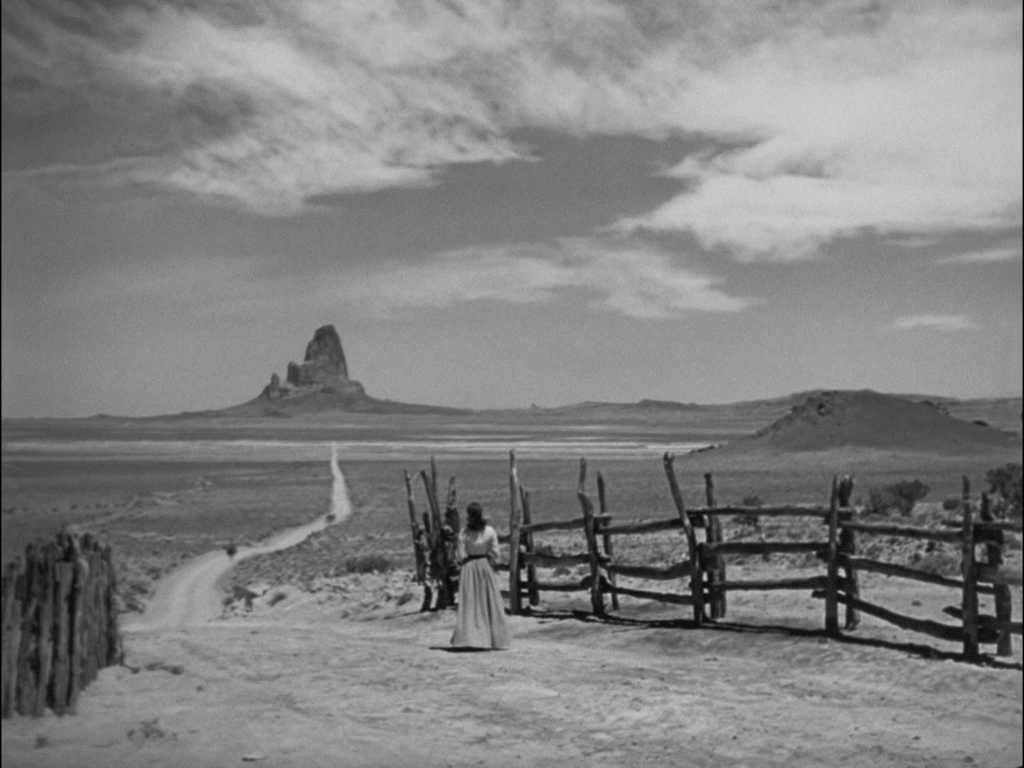

Aunque a veces se les permite a los héroes de los western tener un acento estadounidense sureño, en general hablan con un acento de western. En una zona tan inmensa como los estados y territorios al oeste del Río Mississippi, y en un período de tiempo amplio y borroso, un lingüista encontraría muchas variaciones regionales distintas, pero Hollywood no ha hecho distinciones tan cuidadosas y creó un “dialecto western multipropósito” (All-Purpose Western Dialect, APWD). Es posible que los guionistas de Hollywood hayan consultado prácticos textos de referencia para sus dialectos: Ramón Adams publicó Cowboy Lingo en 1936 y Western Words: A Dictionary of the Range, Cow Camp and Trail fue publicado por primera vez en 19442. En el APWD, a las mujeres se las trata de ma’am, a los extraños como pardner [N. del T.: en lugar del estándar partner], los caballos son ponis, las casas son ranches, las comidas son chow, las ropas son duds, una pistola es una piece, los empleados son hands o boys, los indios son injuns, bucks o squaws, el “hola” es reemplazado por howdy, pensar o creer se fusionan en reckon, gracias se transforma en much obliged. Además de un vocabulario especializado y reconocible al instante, los personajes en los western suelen emplear una pronunciación y una sintaxis informales: git en vez de get, gonna en vez de going to, fella en vez de fellow, evenin’ en vez de evening.

Los diálogos en los western no usan solo un vocabulario especializado, sino también un estilo actoral distintivo. En 1947, Lewis Herman publicó el libro American Dialects: A Manual for Actors, Directors and Writers, en el que recomienda a actores que estiren sus vocales y dice que:

Las vocales alargadas provocan una forma de hablar bastante lenta, a veces vacilante y reflexiva. Es un discurso calmo, sin apuros que tiene en cuenta que el tiempo no es tan efímero como algunas personas piensan; que la reflexión es una virtud primordial; que “disparar por la boca” es la marca de un tonto3.

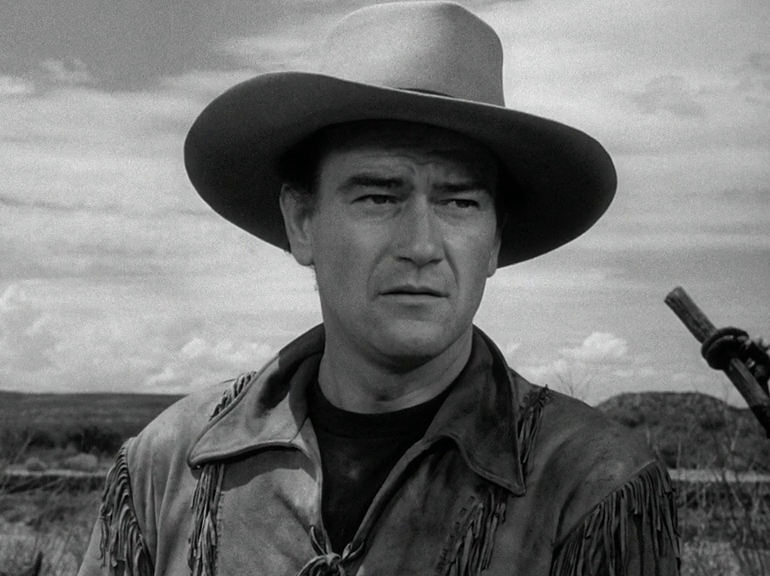

En efecto, los héroes de los western hablan lento y, según la percepción popular, son bastante reacios a hablar: la taciturnidad se ve como una parte esencial de la separación, la soledad y la superioridad del héroe. Esta percepción general sobresimplifica e ignora que existen variaciones significativas: Gary Cooper habla poco en Man of the West (1958), pero interpreta a un maestro del engaño verbal en The Westerner (1940). James Stewart oculta información vital en The Man From Laramie (1955), pero balbucea mucho en Destry Rides Again (1939) y Two Rode Together (1961).

En el rol de Wyatt Earp en My Darling Clementine (1946), Fonda solo le habla mucho a la tumba de su hermano; sin embargo, en Fort Apache (1948) se va hasta por las ramas al hablar de tácticos militares. John Wayne, quien, al ser la estrella de taquilla número uno entre 1950 y 1965, posiblemente haya sido el mayor contribuyente en popularizar el estereotipo del héroe de westerns que habla poco, a menudo cumple el estereotipo, pero es muy hablador en True Grit (1969). Cawelti podría haber incluido a Clint Eastwood en su lista, ya que el silencio marcado de Eastwood tiene un aire amenazante en Hang ‘Em High (1968) y en los spaghetti western de Sergio Leone. Pero en Unforgiven (1992), Eastwood se explaya en frases floridas sobre su querida y difunta esposa. Como no es de extrañar, los estilos de diálogo de estos actores varían de acuerdo a las caracterizaciones, narrativas, guionistas y directores.

Y sin embargo, la impresión de que el héroe del western tiene que ser taciturno está tan presente en el registro cinematográfico, y tan arraigada en las expectativas culturales generales, que se impone a toda prueba en contrario. Los vaqueros reales, de hecho, no eran particularmente callados: al contrario, los relatos y los juegos verbales eran muy característicos del discurso del Lejano Oeste4. La regla de que el vaquero tiene que ser callado es una invención del siglo XX, una invención que en cierto modo satisface las expectativas de los espectadores cinematográficos.

Esta expectativa es la idea arraigada y extendida que asocia locuacidad con feminidad y silencio con masculinidad. En Literary Fat Ladies, Patricia Parker rastreó la “tradición que muestra a las mujeres como charlatanas imperturbables”5 en textos literarios que van desde la Biblia hasta Ulises de James Joyce. Hay expresiones populares que también prueban esta asociación:

- Donde hay una mujer, no hay silencio. (Francia)

- La lengua es la espada de una mujer y nunca deja que se oxide. (China)

- El Mar del Norte se quedará sin agua antes que una mujer sin palabras. (Jutlandia)

- Diez medidas de habla descendieron al mundo: las mujeres tomaron nueve y los hombres una. (Babilonia)

- Dos mujeres y un ganso son suficientes para hacer tanto ruido como el que escucharías en una feria. (Venecia)

- Muchas mujeres, muchas palabras; muchos gansos, mucha caca. (Inglaterra)

Al ser el más macho del pueblo, el héroe del western tiene que ser percibido por otros personajes y por los espectadores como el que habla menos. Esto no significa que los western eviten el diálogo, porque no pueden: como cualquier película de ficción, necesitan explicar por qué los personajes están en esas situaciones, qué está en juego, cuándo se cumple el plazo límite, quién es malvado y quién es bueno. Pero los western crean un desequilibrio a propósito; desplazan la mayor cantidad posible de funciones del diálogo del héroe a otros personajes (el veterano compañero, los profesionales del este, la maestra de escuela) y, en un caso clásico de ingratitud, condenan o ridiculizan a estos personajes secundarios por su locuacidad.

Jane Tompkins explica la asociación entre los héroes de los western y la tosquedad. Estos héroes creen en hacer, no en hablar. “En el mejor de los casos, el lenguaje es gratuito; en el peor, engañoso”. Y lo que es más importante, el héroe debe ser callado para mejorar su estatus como arquetipo masculino, para probar y hacer cumplir su superioridad sobre las mujeres. “Para un hombre, hablar de sus sentimientos no solo admite paridad con la persona con la que habla, sino que también pone en peligro su estatus como ser potente, porque el habla disipa la presencia, elimina el misterio de un yo inefable que el silencio preserva (…) El silencio es un signo de maestría y va acompañado de una pistola en la mano (…) En los western, el silencio, la potencia sexual y la integridad van juntos”6. Ed Buscombe coincide en que “la tosquedad es una tradición en los western, en los que la locuacidad se suele asociar con la feminidad”7.

Tompkins sustenta su argumento al hacer referencia a una escena de Red River (1948) de Hawks. La escena es tan descarada en su asociación entre locuacidad y feminidad que vale la pena citarla en su totalidad. Tess Millay se ha reunido con Matthew Garth en un hotel de Abilene. Está muy angustiada porque sabe que Tom Dunson ha prometido matar a Matthew por haber tomado el control de su rebaño de ganado.

TESS: Está… está…. está acampado a tres o cuatro kilómetros de la ciudad. Dice que llegará justo después del amanecer. Dice que va a matarte. ¿Cuál es el problema? ¿Pasa algo…? Oh… oh, debo parecer que estoy de luto. No quise decir eso… yo… o no… No, no, Matthew, sé que solo tienes unas horas, pero escucha solo un minuto, eso es todo, y, y… luego no hablaré más de ello, solo un minuto. No ha cambiado de opinión, Matthew.

MATTHEW: No pensé que lo haría.

TESS: Vimos el ferrocarril y pensé que cambiaría las cosas, pero no fue así. Nada lo haría. Es… es como algo que no se puede mover. Incluso yo he llegado a creer que tiene que pasar, que te encontrés con él. Iba a pedirte que huyeras, pero… no, no lo voy a hacer, no serviría de nada. Te parecés demasiado a él. Oh, parame, Matthew, parame…

MATTHEW le tapa la boca con la mano.

TESS: (susurrando) Que Dios te bendiga, Matthew.

MATTHEW besa a TESS.

Bajo estrés, Tess recurre a balbucear y tartamudear. Dice casi 150 palabras, Matthew dice solo cinco. No tiene sentido discutir los planes de Dunson; Matt es tan sabio que ya los sabe y también sabe que lo que Tess realmente necesita (calmarse con respecto a esa situación, y en general) es que él se haga cargo de ella, que la silencie y que se acueste con ella. El silencio se asocia con la virilidad.

En las comedias screwball, a los acentos western, rurales y extranjeros se los pone en oposición con un acento que llamaré “clase alta del este, condimentado con jerga urbana”. No hay verdaderos acentos de Nueva York o Boston; en cambio, se observa una articulación nítida que recuerda al “acento transatlántico” abogado por los profesores de pronunciación de los años treinta por su pronunciación correcta, es decir británica / de clase alta. Sin embargo, este acento se suaviza con un poco de jerga contemporánea: en His Girl Friday (1940), Walter Burns llama a Hildy “doll-face” (muñeca); en The Lady Eve (1941), Jean Harrington le dice a Charles que es un “sap” (boludo); en Bringing Up Baby (1938), David Huxley planea “to knock him for a loop” (dejarlo sin palabras); Peter Warne en It Happened One Night (1934) usa frases como “prize sucker“, (tonto de primera) “spill the beans” (“tirar la posta”), “shut your trap” (“cerrá la boca”). Los protagonistas de las screwball no son fósiles, sino participantes vibrantes de la vida en las ciudades. Ball of Fire (1941), como es sabido, toma el slang como tema en su historia: un académico contrata a una chica que actúa en un boliche para que le enseñe sobre el uso contemporáneo del idioma, y la unión del habla elitista de Bertram Potts con el argot inteligente de Sugarpuss O’Shea podría tomarse como una metáfora de la estrategia verbal global del género.

Los diálogos se usan en las screwball, al igual que en los western, como una herramienta para definir y evaluar personajes, pero las reglas del juego son distintas. En las screwball, la destreza verbal se aprecia tanto como el desenfundado rápido del arma en los western. En este tipo de películas, los personajes principales piensan rápido y hablan rápido. Mientras que los western usan el diálogo para separar a los personajes duros y lacónicos de los principiantes nerviosos, las screwball lo usan para separar a las estrellas con ingenio veloz de los tontos que las rodean. Frecuentemente se cita a The Awful Truth (1938) de Leo McCarey como una de las screwball por excelencia; significativamente, la película pone patas arriba los valores del western. Dan Lesson, el personaje sincero de Oklahoma, es el tonto, y sus defectos son evidentes en frases como: “Oklahoma’s pretty swell” (Oklahoma es bastante copado) o “Back on my ranch I got a little red rooster and a little brown hen and they fight all the time too. But every once in a while they make up and they’re right friendly” (En mi rancho tengo un gallito colorado y una gallina marrón, y ellos también se pelean todo el tiempo. Pero cada tanto se arreglan). Por el contrario, los personajes urbanos, Jerry (Cary Grant) y Lucy Warriner (Irene Dunn), son astutos y sofisticados, porque saben jugar con las palabras.

Uno de los juegos principales de los personajes de screwballs es montar una farsa, fingir otra identidad. El engaño se adopta como una forma de libertad y diversión. Como remarca Tina Olsen Lent: “Al pretender ser otras personas, los personajes de las screwball se liberaban de sus expectativas, sistemas de valores y personalidades originales”8. En My Man Godfrey (1936), Godfrey finge ser un vagabundo cuando en realidad es rico, y John Sullivan en Sullivan’s Travels (1941) simula ser un mendigo para ganar experiencia para su película de realismo social. En The Awful Truth, Lucy Warriner rompe la relación entre Jerry y su comprometida rica al hacerse pasar por la hermana falsa de Jerry, Lola, y mostrarse como una alcohólica vulgar. Parte del aura de locura de las screwball procede de la farsa y resulta infecciosa e incontrolable, contagiándose de un personaje a otro y volviéndose cada vez más intensa. Susan Applegate, en The Major and the Minor (1942), primero se disfraza de una nena de doce años para poder viajar en tren con un descuento; después finge ser la novia de Kirby, Pamela, y finalmente se hace pasar por la madre de Susu. En Midnight, Eve Peabody finge ser la baronesa Czerny; luego su pretendiente taxista simula ser el barón Czerny, y después su amiga, por teléfono, asume el disfraz de su hija ficticia, Francie. De las screwball canónicas, His Girl Friday (1940) es la única que no presenta disfraces, aunque James Harvey observa con perspicacia que Walter y Hildy “son ambos consumados estilistas y autoparodistas conscientes. Y su forma de pelear, en este caso, es actuar frente al otro, su mejor y más desafiante audiencia… Hildy y Walter son, al estilo Hawks, el tipo de personajes que se personifican a sí mismos”9.

Los cambios de vestuario ayudan a estas farsas (las medias hasta la rodilla y las trenzas de Susu Applegate, el vestido con flecos de Lola Warriner), pero la principal forma de representarlas es verbalmente. En cada caso, la estrategia es cooptar el estilo verbal de cierto grupo social y exagerarlo. Ningún niño de 12 años hablaría como Susu: “¡Qué habitación más bonita! ¡Peces dorados! ¡Mirá los de las colas juguetonas! Ese está asomando la nariz. Quiere su comidita”. Ningún snob de clase alta hablaría como Tracy Lord, con sus frasecitas francesas, sus referencias a su hermana como “taaaan talentosa”, “Julius es un angelito”, y “querido papá”. Y en cada caso el lenguaje se exagera para que la audiencia sea consciente de la interpretación de los personajes y de su disfrute en esas actuaciones.

En cuanto al cine de gángsters, las películas clásicas de principios de los años 30 familiarizaron al público con un vocabulario especializado: take him for a ride (chamuyarlo), grifter (chanta), cannon (punga), mug (jeta), on the square (derecho), sucker (gil), bulls (canas), cut you in (darte tu parte), lay low (borrarse), the heat’s on (la yuta ya sabe), bum rap (causa armada), mebbe (por ahí, tal vez), cross me (llevarme la contra), muscle in (meterse), gat (chumbo), rat (delatar) a los amigos. La tendencia ha continuado en películas más contemporáneas con: hitter (sicario), contract (encargo de asesinato), whacking (asesinar), hood (matón), homeboys (compañeros de pandilla), bustin’ my balls (me hincha las bolas), wiseguys (mafiosos), made man (miembro oficial de una mafia). En The Art of Conversation, el sociolingüista Peter Burke señala que:

La jerga de ladrones y mendigos profesionales es un caso extremo de esta creación de una frontera simbólica entre un grupo y el resto de la sociedad. Se ha interpretado como un ‘antilenguaje’ que ‘pone en relieve el rol del lenguaje como una materialización de la estructura de poder de la sociedad’ y que, al mismo tiempo, refleja la organización y los valores de una ‘contracultura’10.

Además de un vocabulario especializado, lo que separa a las películas de gángsters es el uso constante de construcciones de “clase trabajadora”. Cuando interpreta a Rocky Sullivan en Angels with Dirty Faces (1938), Jimmy Cagney dice “Whadyaknow, whadyasay” como un saludo, no “How do you do?” o “How nice to see you”. Los personajes en películas de gangsters dicen “yeah” en vez de “yes”, “hey” en vez de “hello”, “shaddup” en vez de “please be quiet”, “get me?” o “see?” en vez de “do you understand?” Sus frases son menos propensas a ser rítmicamente equilibradas, comprimidas o ingeniosas. Hablan informalmente, con una gran cantidad de repeticiones casi incoherentes: son incultos y poco articulados. En Scarface (1932), de Hawks, el guion hace todo lo posible para demostrar que Tony no entiende el significado de “chillón” o “afeminado”, y se refiere a un recurso de habeas corpus como “hocus pocus”, que, irónicamente, captura bien la cualidad engañosa de las complicaciones legales. De forma parecida, el personaje de Lucky Luciano en Marked Woman (1937) no entiende el significado de la palabra “íntimo”. En On the Waterfront (1954), Terry Malloy confunde la sintaxis cuando intenta un desplante para decirle a los investigadores que no quiere volver a verlos: “Nunca será mucho temprano para mí”.

En la mayoría de las películas de gángsters, la figura central compensa su falta de fineza verbal con una fuerza verbal bruta, como si el habla, en vez de un lubricante social y un recurso para compartir información, fuese un arma más para usar contra sus enemigos. Este poder proviene en parte de la falta de autocontrol verbal de los gángsters, que usualmente lanzan un torrente de palabras. Pero también proviene del lenguaje obsceno que usan. La obscenidad indica una emoción fuerte, el hecho de emplearla también indica que el hablante está dispuesto a romper códigos de admonición parental, lenguaje educado o tabúes religiosos. Las películas de gángsters, sobre todo a partir de Mean Streets (1973) de Scorsese, usan la obscenidad como una herramienta importante, que enfatiza la crudeza de los personajes, su hipermasculinidad y el poder de sus emociones. En Cursing in America, Timothy Jay proporciona estadísticas del número de insultos en películas representativas11. No es de extrañar que la ganadora haya sido Scarface (1983) de De Palma. En The Untouchables (1987), del mismo director, la furia de Al Capone al enterarse de que Eliot Ness capturó con éxito un importante cargamento de alcohol lo hace estallar:

CAPONE: Quiero a ese hijo de puta muerto… Quiero que lo encuentren. Quiero que encuentren a este Eliot Ness. Quiero que lo maten. Quiero que maten a su familia. Quiero que quemen su casa. Quiero mear sobre sus cenizas.

Es impensable que un personaje de un western, una screwball o un melodrama hable así.

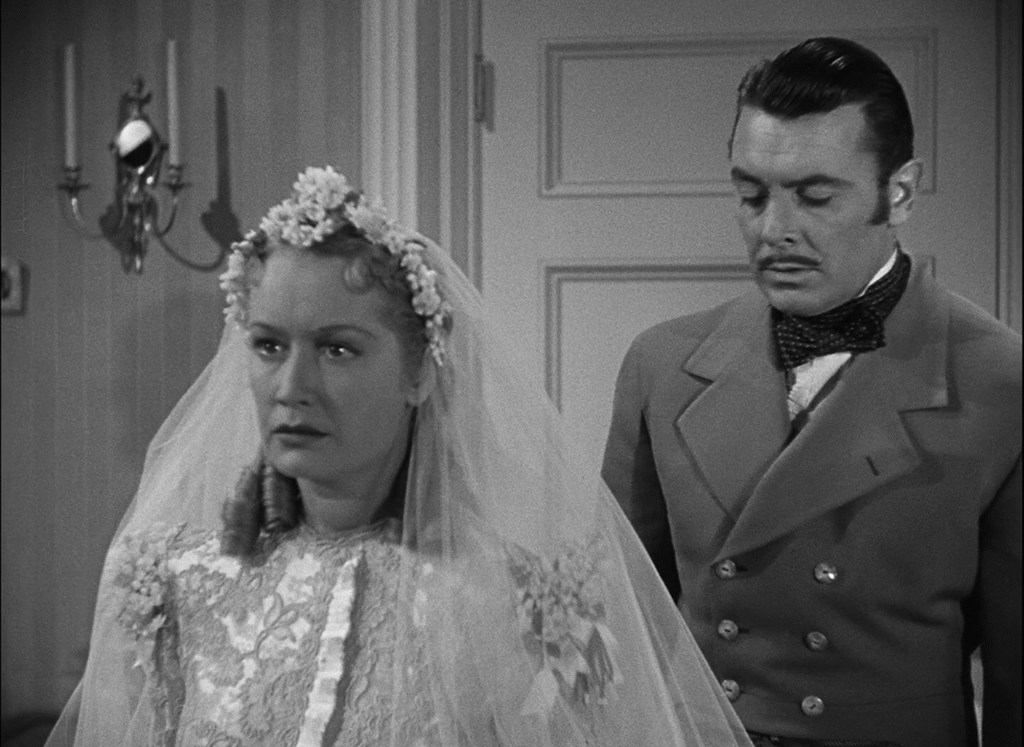

Por el contrario, los diálogos en los melodramas están marcados principalmente por una fraseología y dicción de clase alta. Es el género en el que domina el estilo de diálogo transatlántico. Se supone que la mayoría de los personajes son ricos, socialmente importantes, incluso a veces aristócratas europeos. Los actores y acentos británicos son numerosos: Clive Brooks actúa en Shanghai Express (1932), Herbert Marshall en Blonde Venus (1932), Joan Fontaine en Rebecca (1940), Leslie Howard en Intermezzo (1939), Greer Garson en Random Harvest (1942), James Mason en The Seventh Veil (1945). Y, a diferencia de la alta burguesía en las screwball, estos personajes rara vez usan lenguaje coloquial o informal. En lugar de representar la vitalidad urbana contemporánea, sus roles están intencionadamente ambientados en eras pasadas; predominan patrones de habla formales o anticuados. Que muchas de estas películas sean adaptaciones de obras de teatro y novelas del siglo XIX intensifica la tendencia a usar una fraseología anticuada en lugar de contemporánea.

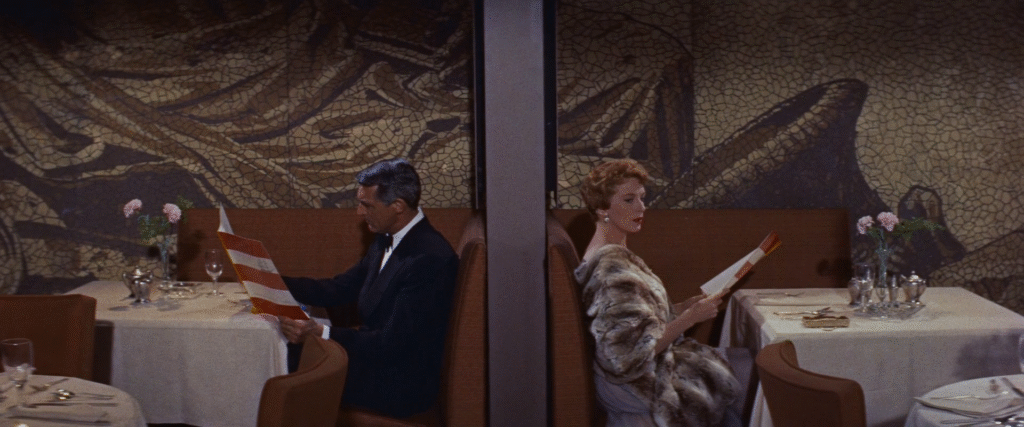

Los diálogos de los melodramas son ornamentados, literarios, cargados de metáforas. En Stella Dallas (1937), Laurel intenta describir a su madre la gracia de clase alta de Helen y la llama “una flor en Maine”. En An Affair to Remember, Terry (Deborah Kerr) y Nickie (Cary Grant) se dan cuenta de que esa puede ser su última oportunidad de estar juntos. “El invierno debe ser frío para aquellos que no tienen memorias cálidas”, le dice Terry. “Ya nos perdimos la primavera”. Deciden reunirse en la cima del Empire State, porque el rascacielos es “lo más cercano que tenemos al cielo en Nueva York”.

Aún más, el discurso melodramático suele estar acompañado por gestos expresivos y subrayado por música evocativa. La música juega un rol muy importante en los melodramas y muchas de las partituras fueron escritas por los compositores de estudio más famosos de Hollywood, como Max Steiner, Franz Waxman, Alfred Newman o Bernard Herrmann. En este género, la música se utiliza sobre todo en las escenas con diálogo. La música de Alfred Newman para Wuthering Heights, que abarca 75 de los 103 minutos de la película, es memorable por su integración con el diálogo12.

Now Voyager (1942) de Irving Rapper, que se apoya en la exuberante música de Max Steiner, es un claro ejemplo de los rasgos estilísticos del discurso melodramático. Incluye referencias explícitas a modelos literarios del siglo XIX, como la cita de Walt Whitman “ahora, navegante, hazte a la mar, lejos, para buscarlo y encontrarlo”, y referencias a Camille. El doctor Jacquith (interpretado por Claude Rains), en particular, suele hablar metafóricamente: alude a pacientes que crecen y florecen, vagan por el bosque, atraviesan túneles y se convierten en polluelos. Cuando Jerry (Paul Henreid) habla de que él y Charlotte (Bette Davis) están enamorados, convierte su conexión en algo vivo: “No va a morir… lo que pasa entre nosotros. Hagamos lo que hagamos… ignorarlo, descuidarlo, matarlo de hambre… es más fuerte que nosotros dos juntos. El conocido final de la película combina el gesto melodramático (el asunto de los cigarrillos), la música de Steiner y la metáfora cuando Jerry pregunta: “¿Y serás feliz, Charlotte? ¿Será suficiente?”, y Charlotte responde: “Oh, Jerry, no pidamos la luna. Tenemos las estrellas”.

Las diferencias en dicción y clase social que expliqué son bastante sencillas y quizás obvias. Pero cuando uno estudia el diálogo en el cine, la pregunta no es solo cómo hablan los personajes, sino cómo se usa el habla de los personajes en la narración. ¿Qué actos del habla asumen una prominencia particular en cada género?

Resulta que los géneros varían mucho en relación a qué actos del habla ponen en primer plano. Los melodramas utilizan los diálogos para un tipo particular de revelación de los personajes: la discusión abierta de emociones. Como señaló Peter Brook en relación a los melodramas teatrales: “Nada se entiende, todo se exagera”13.

El deseo de expresarlo todo parece ser una característica fundamental del modo melodramático. No se escatima nada porque no se deja nada sin decir; los personajes se ponen en escena y dicen lo indecible, le ponen voz a sus sentimientos más profundos, dramatizan toda la lección de su relación a través de sus palabras y gestos exaltados y polarizados14.

En las screwball, los personajes hacen todo lo posible por no decir “te amo”, porque este tipo de películas en general busca ironizar y sabotear el lenguaje del amor. Por el contrario, en Camille (1937) de Cukor, Armand y Marguerite, después de ser testigos del casamiento de sus amigos, tienen la siguiente conversación:

ARMAND: ¿Querés decir que renunciarías a todo por mí?

MARGUERITE: A todo en el mundo. Todo. Nunca te pongas celoso de nuevo. Nunca dudes que te amo más que al mundo, más que a mí misma.

ARMAND: Entonces casate conmigo.

MARGUERITE: ¿Qué?

ARMAND: Hoy me casé con vos. Cada palabra que decía el sacerdote era para nosotros. En mi corazón hice todos los votos. A vos –

MARGUERITE: – y yo a vos.

ARMAND: Entonces…

MARGUERITE: No, no, eso no es apropiado. Dejame amarte, dejame vivir por vos, pero no me dejes pedirle al cielo más que eso. Dios se podría enojar.

Y no es sólo amor lo que se dice con tanto descaro. En Leave Her to Heaven (1945), Ellen admite directamente sus sentimientos sobre su hijo por nacer: “Odio a esa pequeña bestia. Ojalá se muera”. En Shanghai Express (1932), Madeline habla con el capitán Harvey abiertamente sobre su propia fiabilidad: “Cuando necesité tu fe, me la negaste. Y ahora, cuando no la necesito ni la merezco, me la das”. Los melodramas usan las palabras para que los personajes dejen sus corazones al descubierto.

Mis alumnos se resisten al lenguaje melodramático más que a cualquier otro estilo de diálogo. Hace que literalmente se retuerzan en sus asientos. Esto puede deberse al hecho de que ciertos temas les parecen sentimentales y descabellados, lo que puede desencadenar que las rechacen con cinismo. Creo que es porque la honestidad emocional, la “desnudez”, que muestran los personajes es demasiado amenazadora. (El hecho de que la obscenidad y la violencia verbal de los diálogos de las películas de gángsters molesten más a los espectadores de más edad —una vez, cuando proyecté Reservoir Dogs (1992) ante un grupo de antiguas alumnas, varias se marcharon— no hace sino corroborar la tesis de que las expectativas y la historia personal de cada espectador influyen en cómo “oye” los diálogos de una película). El discurso melodramático, sin embargo, se considera todavía una parte importante del cine contemporáneo; sin dudas se oye en Titanic (1997) y The English Patient (1996).

Los western usan las palabras con otros fines: para exponer el conflicto en cuestión, pero también para crear una atmósfera tensa y amenazante. The Magnificent Seven (1960) ejemplifica las amenazas y órdenes fundamentales en los western. Calvera y sus hombres han cabalgado hasta el pueblo y los siete pistoleros toman turnos para revelar quiénes son y las trampas que han tendido:

CALVERA: Debería haberlo adivinado cuando mis hombres no volvieron. Debería haberlo adivinado. ¿A cuántos de ustedes contrataron?

CHRIS: Los suficientes.

CALVERA: Nuevo muro.

CHRIS: Hay muchos muros nuevos. Por todas partes.

CALVERA: No me van a mantener afuera.

CHRIS: Se construyeron para mantenerte adentro.

CALVERA: ¿Escucharon eso? ¡Estábamos atrapados! Los cuarenta, por estos tres, ¿o son cuatro? No podían permitirse contratar a más.

HARRY: Somos más baratos por grupo.

CALVERA: ¡Cinco! Incluso cinco no nos darían demasiados problemas.

CHRIS: No habrá problemas… si seguís cabalgando.

CALVERA: ¡¿Seguir cabalgando?! Me voy a las colinas a pasar el invierno, ¿dónde voy a conseguir comida para mis hombres?

CHICO: ¡Comprala o cultivala!

RILEY: O podés trabajar por ella.

CALVERA: Siete. No creo que hayas resuelto mi problema.

CHRIS: Resolver tu problema no es lo nuestro.

VIN: Trabajamos con plomo, amigo.

CALVERA: Yo también. Estamos en el mismo negocio, ¿eh?

VIN: Solo como competidores.

CALVERA: ¿Por qué no como socios? ¿Y si les ofrezco una parte?

CHRIS: ¿De qué?

CALVERA: De todo. Hasta el último grano.

CHICO: ¿Y la gente del pueblo? ¿Qué pasa con ellos?

CALVERA: Se los dejo a ustedes. ¿Pueden los hombres de nuestra profesión preocuparse por cosas así? Puede ser hasta sacrílego. Si Dios no quisiera que las esquilasen, no habría hecho las ovejas. ¿Qué te parece?

CHRIS: Cabalguen.

Acá está la fuerza del diálogo de los western. Esta mordacidad viene del uso de la metáfora (“trabajar con plomo”, “esquilar ovejas”), y está en el emparejamiento de frases como “mantenerte afuera/adentro” y “competidores/socios”, y en el ritmo de las frases cortas y la alternancia de oradores. Pero, sobre todo, la fuerza de este diálogo radica en las órdenes repetidas y abruptas, que terminan, de forma culminante, con Chris diciendo en voz baja y autoritaria: “Cabalguen”.

Al igual que “dar órdenes” es un tropo común en los western, la “burla” es un acto de habla muy común en las screwball. Noel Coward describió sus propios diálogos como “frases perfectamente ordinarias, que son graciosas por el contexto y por cómo se pronuncian”. Los diálogos de las screwball dependen en gran medida de la habilidad de los actores para transmitir arquetípicamente dobles mensajes. En este ejemplo de The Awful Truth (1937), Jerry se burla de Lucy y a la vez finge camaradería hacia Dan:

JERRY: Ah. Así que vas a vivir en Oklahoma, ¿eh Lucy? Cómo te envidio. Desde que era pequeño, ese nombre ha estado lleno de magia para mí. Ok-la-homa.

DAN: Vamos a vivir justo en Oklahoma City.

JERRY: ¿En serio en Oklahoma City? Lucy, qué suerte tenés. Ya no vas a tener que correr por locales nocturnos o merodear por los negocios de Nueva York. Voy a pensar en vos cada vez que se estrene un nuevo espectáculo y decirme a mí mismo: “Está mejor así”.

DAN: Nueva York está bien para visitar, pero…

JERRY: (Al unísono con Dan, que continúa): No me gustaría vivir aquí.

LUCY: Sé que voy a disfrutar Oklahoma City.

JERRY: Obvio. Y si la cosa se pone aburrida, siempre podés escaparte a Tulsa el fin de semana.

El guion de la escena es ingenioso: la subida (o bajada) de Oklahoma a Oklahoma City a Tulsa (!) es un buen ejemplo de “énfasis en la posición final”. Pero lo que más destaca es la actuación: la expresión de dolor de Irene Dunne y la forma en que desplaza incómodamente la mirada, el pícaro regocijo de Grant y la forma en que pronuncia las frases, desde su “Ok-la-homa” hasta su burlón “está mejor así”, pasando por la forma en que pronuncia la palabra “Tulsa”.

La doble capa de las screwball es característica del funcionamiento del diálogo cinematográfico. En Forging a Language: A Study of Plays of Eugene O’Neill, Jean Chothia escribe:

El diálogo escénico es diferente del discurso real. Funciona por duplicidad: no es espontáneo pero debe parecerlo. Es permanente, pero debe parecer tan efímero como el discurso que imita. El actor debe parecer que habla lo que en realidad recita. Al compartir la convención, el público del teatro participa de la duplicidad. Aceptamos simultáneamente la ilusión de espontaneidad y sabemos que es fingida (…) Porque no es la escucha de las palabras por parte del interlocutor lo que completa el intercambio, como ocurre en el habla cotidiana, sino el testimonio y la interpretación tanto de la expresión como de la respuesta por parte del público. Una gran parte del efecto singular del teatro deriva de la brecha entre dos formas de oír —la del interlocutor sobre el escenario y la de los espectadores— y del conocimiento de la brecha por parte del público. El público sitúa cada enunciado al lado de cada enunciado anterior realizado dentro del limitado lapso de tiempo de la obra y, al hacerlo, capta implicaciones que van más allá de las inmediatamente relevantes para el orador y el interlocutor (…) Si el dramaturgo quiere crear una acción significativa (…) su diálogo, por muy natural que pueda parecer, debe ser lo más antinaturalmente resonante, con significado e implicación15.

El diálogo cinematográfico comparte con el teatral estas deformaciones de la conversación cotidiana, esta resonancia antinatural, esta doble capa; en resumen, esta ironía dramática. En todas las películas, los espectadores nos entrometemos en conversaciones que aparentemente no están dirigidas a nosotros, pero que en realidad existen únicamente para nuestro beneficio. Los espectadores siempre sabemos más que cualquier personaje, y siempre ponemos cada palabra dicha en el contexto de nuestro conocimiento previo. El diálogo cinematográfico difiere del teatral por la presencia de la cámara, que simultáneamente enriquece y complica las interpretaciones de los actores.

Sin embargo, cuando se examina detenidamente la forma en que los distintos géneros abordan la conversación, uno se da cuenta de que cada uno de ellos ofrece una relación diferente al espectador atento.

Tomemos como ejemplo las películas de gángsters. El espectador tiene una relación conflictiva con su universo. Nos sentimos atraídos y repelidos a la vez por la energía y la codicia del gángster, asombrados y repugnados a la vez por su violencia. Las dinámicas de los diálogos solo agudizan este conflicto. Algunos de los diálogos se basan tanto en la jerga criminal, acentos extranjeros o incluso lenguas extranjeras que pueden ser casi incomprensibles para el espectador atento. Estas frustraciones de audibilidad se ven exacerbadas por la afición del género a los polílogos: en las películas de gángsters hay innumerables escenas de conversaciones superpuestas entre miembros de una banda que pasan el rato, juegan a las cartas o toman. Los polílogos pretenden mostrar la solidaridad del grupo y crear una atmósfera informal y realista. Pero como gran parte de este diálogo es veloz y se solapa, el espectador no capta cada palabra. Mark Winokur señala las dificultades especialmente notables del cine afroestadounidense contemporáneo:

Algunas inflexiones afroestadounidenses son tan difíciles de entender para los espectadores blancos que en películas como Boyz n the Hood o New Jack City pueden pasar varios minutos seguidos que son complicados de entender. La opacidad lingüística redefine la película de gángster como de gangsta16.

Pero la “dificultad para entender” no se limita a un grupo étnico de gángsters ni a un período de tiempo; los segmentos de Dead End (1936) y Angels with Dirty Faces (1937) protagonizados por bandas de chicos blancos de barrios bajos son muy difíciles de seguir, al igual que los intercambios de los blancos de los barrios urbanos en Pickup on South Street (1953), los cubanos de Scarface (1983) y los italoamericanos de Goodfellas (1990). Cierto grado de opacidad lingüística puede definir el cine de gángsters en su totalidad.

No creo que los problemas de audibilidad revelen defectos técnicos en las películas de gángsters; esta frustración forma parte de su estética. Sea cual sea nuestro origen étnico, no se supone que los espectadores captemos todas las palabras de todas las películas de gángsters; no se espera que entendamos todas las referencias internas. Nuestra incapacidad para escuchar o comprender nos echa en cara continuamente que estamos fuera de esta pandilla; los personajes son amigos e iguales, y nosotros no estamos incluidos. A diferencia de las screwball, en las que los diálogos nos guiñan un ojo y nos incluyen en la diversión, en las películas de gángsters los personajes son modernos, cool y muy fuertes; nosotros somos meros turistas cobardes. La claridad narrativa (y todo lo que esa claridad implica sobre una sociedad y un mundo estables y ordenados) no es tan importante en estos textos. Mientras que casi todo el resto de los diálogos en las películas está diseñado para el confort del espectador, a estas películas no les importa para nada nuestro confort, y su desdén hace que las admiremos aún más.

Los melodramas forjan una relación diferente con el espectador atento. Esto se debe a que estas películas —que verbalmente parecen demasiado explícitas— en realidad giran en torno a lo no dicho, a las palabras que no se pueden decir.

En la mayoría de los melodramas, la tensión de la trama se debe a que uno de los personajes guarda un secreto que el espectador conoce. Sabemos que Marguerite miente cuando rompe con Armand, que está sacrificando su amor y su salud por el futuro y la respetabilidad social de él, así que el resto de la película es una agonía hasta que él descubre la verdad. Sabemos que Stella Dallas está actuando cuando ahuyenta a Laurel, que está renunciando a su razón de vivir por el bienestar de su hija. En Shanghai Express, sabemos que Madeline acepta convertirse en la amante del caudillo chino solo para salvar a Donald Harvey de quedar ciego. En Magnificent Obsession (1954), sabemos que Robbie Robinson, el nuevo amor de Cary, es en realidad Bob Merrick, el playboy responsable de la muerte de su marido. Sabemos que Tina es en realidad la hija ilegítima de la “tía Charlotte” en The Old Maid (1939), igual que Griggsie es el hijo ilegítimo de Jody Norris en To Each His Own (1946), igual que Rafe es el hijo ilegítimo de Wade Hunnicutt en Home From the Hill (1959). Sabemos que Judith Treherne es ciega y está al borde de la muerte cuando envía alegremente a su inconsciente marido a su reunión científica. Y sabemos que la razón por la que Terry parece haber dejado tirada a Nickie en An Affair to Remember es que ha quedado lisiada en un accidente de coche.

Pero los personajes no tienen el beneficio de nuestra perspectiva; como dice Jeanine Basinger, “nunca se permite que una charla sensata resuelva las cosas”17. Algunas veces lo descubren al final de la historia; otras, nunca lo saben. En ausencia de esa información crucial, los personajes se mueven en la oscuridad, hacen y dicen cosas terribles. En ningún otro género el conocimiento superior de la narración por parte del espectador influye tanto en nuestra comprensión de la doble capa que hay detrás de los discursos individuales. Cuando Tina, en The Old Maid, adula a su rival materna Deba, que es floja y malcriada, y critica a su severa “tía Charlotte” nos estremecemos ante el dolor que Tina está causando sin darse cuenta. Cuando Nickie descarga su amargo corazón roto sobre Terry, que se sienta tranquilamente a aceptar el abuso con una colcha que oculta sus piernas lisiadas, apenas podemos soportarlo. Cuando Stefan Brand (en Letter from an Unknown Woman, 1948) cae en su superficial táctica de seducción con Lise después de que ella haya sacrificado toda su vida por él, queremos gritar. El diálogo melodramático está impregnado de la tensión y el patetismo de la ironía dramática. Peter Brook sostiene que los melodramas presentan un “drama de reconocimiento” en el que la identidad y la virtud de la figura central son reconocidas gradualmente por los personajes diegéticos. Sin embargo, el espectador atento siempre está al corriente, y la tensión de la película se debe a que esperamos que los demás personajes vean la luz.

Algunas observaciones finales

Abarcar cuatro géneros es suficiente, pero hay otros que me atraen; los oigo como débiles ritmos y melodías. El cine negro utiliza frases cortas, jerga urbana y remates, y se basa en preguntas. Las películas bélicas siempre presentan la colisión de lenguas nacionales, y utilizan constantemente el diálogo para discutir el significado y la rectitud del conflicto militar, pero el género se bifurca con la era de Vietnam, que supuso un cambio sísmico en el uso de la obscenidad en las películas que transcurren en esa guerra. Las películas deportivas suelen llegar a su clímax con el discurso motivador del entrenador en el vestuario; este discurso es casi tan importante como el partido final del campeonato. Las películas de terror contemporáneas, como ha demostrado Philip Brophy, se basan en un tipo único de juego de palabras, una especie de ironía burda18. Espero que llegue el día en que el análisis de las convenciones verbales forme parte del estudio de géneros, tan de rigor como los debates sobre la iluminación o el vestuario.

Por último, cuanto más trabajaba en mis cuatro géneros, más me daba cuenta de que cada uno, a su manera, presenta una relación problemática con el lenguaje. Los gángsters pasan la mitad del tiempo preocupados por silenciar a posibles informadores. Los héroes de los western no hablan mucho, pero paradójicamente convierten su respeto por el lenguaje en un fetiche, tomándose cada insulto como algo personal y creyendo que la palabra de un hombre es su vínculo. Las screwball valoran el ingenio verbal, pero luego se burlan de sus heroínas como tontas parlanchinas. Los melodramas parecen completamente explícitos, pero luego crean enrevesados malentendidos y secretos. Cada género, de distintas maneras, ensaya la relación de amor-odio que los estadounidenses tienen con el habla, o que los estudios de cine han tenido con la banda sonora. Escuchar los diálogos, tomárselos en serio y estudiarlos es entrar en la lucha entre palabras e imágenes del lado de los perseguidos, y es argumentar que el modo en que los personajes de las películas hablan y qué dicen exactamente es de vital importancia para la experiencia de ir al cine.

Notas:

- Shachtman, Tom, 1995, The Inarticulate Society: Eloquence and Culture in America, The Free Press, New York, Estados Unidos, p. 4 ↩︎

- Adams, Ramon, 1936, Cowboy Lingo, Houghton Mifflin, Boston, Estados Unidos. ↩︎

- Herman, Lewis, 1947, American Dialects: A Manual of Actors, Directors and Writers, Theatre Art Books, New York, Estados Unidos, p. 299. ↩︎

- Cassiday, Frederic, 1957, “Language on the American Frontier” en The Frontier in Perspective, editado por Wyman, Walker y Kroeber, University of Wisconsin Press, Clifton, Madison, Estados Unidos, p. 203. ↩︎

- Parker, Patricia, 1987, Literary Fat Ladies: Rhetoric, Gender, Property, Methuen, New York, Estados Unidos. ↩︎

- Tompkins, Jane, 1992, West of Everything: The Secret Life of Westerns, Oxford University Press, New York, Estados Unidos. ↩︎

- Buscombe, Edward, 1992, Stagecoach, BFI Film Classics, London, Reino Unido. ↩︎

- Olsin Lent, Tina, 1995, “Romantic Love and Friendship: The Redefinition of Gender Relations in Screwball Comedy” en Classical Hollywood Comedy, editado por Branovska Karnick y Jenkins, Routledge, New York, Estados Unidos, p. 323. ↩︎

- Harvey, James, 1987, Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturges, Knopf, New York, Estados Unidos, pp. 437-438. ↩︎

- Burke, Peter, 1993, The Art of Conversation, Cornell University Press, Ithaca, New York, Estados Unidos, p. 25. ↩︎

- Jay, Timothy, 1992, Cursing in America, John Benjamins, Philadelphia, Estados Unidos. ↩︎

- Berg, A. Scott, 1989, Goldwyn: A Biography, Knopf, New York, Estados Unidos. ↩︎

- Brook, Peter, 1985, The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama and the Mode of Excess, Columbia University Press, New York, Estados Unidos, p. 41. ↩︎

- id., p. 4. ↩︎

- Chothia, Jean, 1979, Forging a Language: A Study of Plays of Eugene O’Neill, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, pp. 7-8. ↩︎

- Winokur, Mark, 1995, “Marginal Marginalia: The African-American Voice in the Nouvelle Gangster Film”, Velvet Light Trap Nº 35, primavera, p. 26. ↩︎

- Basinger, Jeanine, 1993, A Woman’s View: How Hollywood Spoke to Women 1930-1960, Knopf, New York, Estados Unidos, p. 5. ↩︎

- Brophy, Philip, 1992, “Read My Lips: Notes on the Writing and Speaking of Film Dialogue”, Continuum 5:2, pp. 247-266. ↩︎

excente y exhaustivo. un analisis revelador y sorprendente