Entre paredes (Giros)

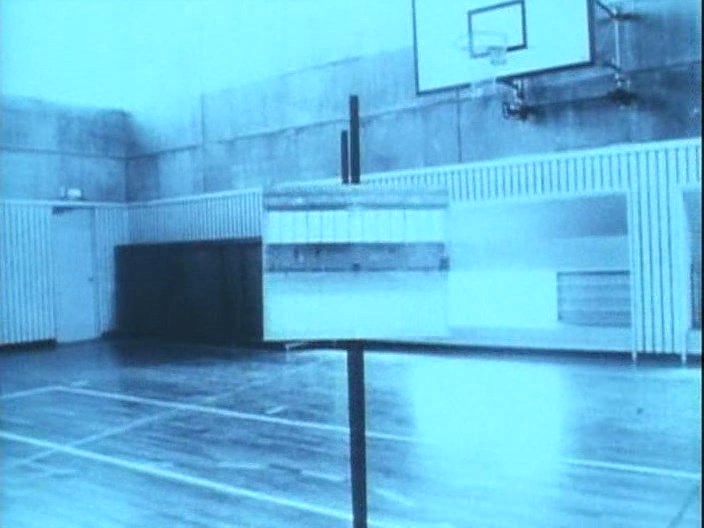

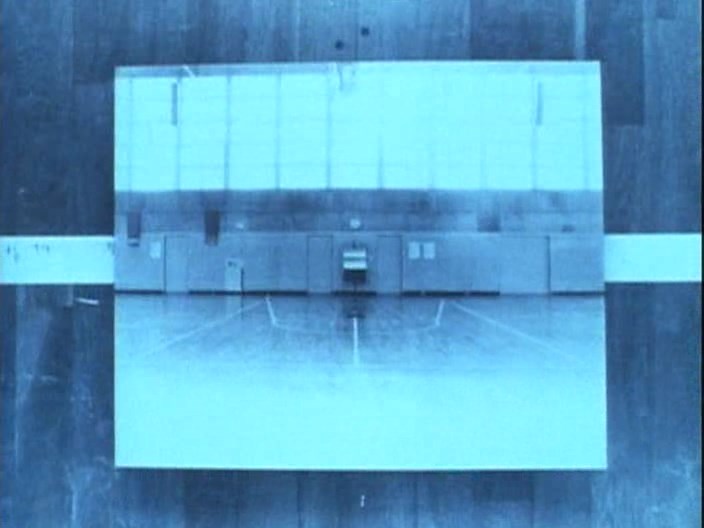

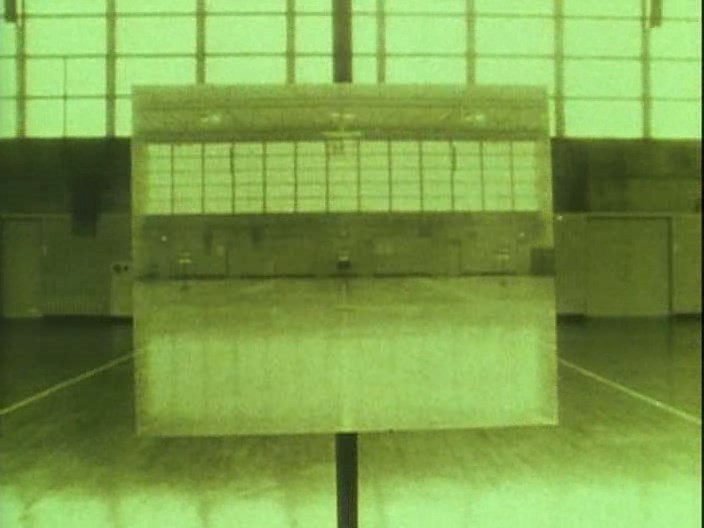

La filmografía de Takashi Ito comienza en 1981, cuando el cineasta, de tan solo veinticinco años, todavía estudia en el Departamento de Arte y Tecnología del Instituto de Diseño Kyushu(1). Spacy es un gimnasio y una serie de fotos que nos adentran en él; así sucesivamente, una y otra vez. La cámara flota en ritmos regulares, ligeramente crecientes, siempre hacia una de las fotos, que pueden estar en el suelo de madera o apoyadas en un poste. El mundo de Spacy esconde toda realidad, toda ocurrencia, todo acontecimiento. Todo lo que es potencialmente vital se vuelve mecánico; claves reiteradas y asfixiantes. Como señala Norio Nishijima: si algunos años atrás Toshio Matsumoto, en su fabulosa Atman (1975), presentaba a un ser con una máscara del teatro Noh alrededor del cual nos movíamos mediante una serie de planos fijos montados para generar una sensación de extrañeza (Atman se ubica en algún punto entre la fantasía y el horror, y busca generar en el espectador un efecto chocante), una de las jugadas al vacío que efectúa Ito en Spacy es reemplazar al individuo por fotografías.

En el gimnasio hay dispuestos una serie de postes con fotos del mismo gimnasio. La cámara se acerca, en una continuidad de zooms que, con el correr de los minutos, desarrolla una serie de variaciones. Las variaciones son las imaginables: aumento de velocidad, movimientos hacia los costados —hacia otros postes con otras fotos—, algún que otro retroceso. El tono celeste, con luces blanquecinas que entran desde la calle y lastiman los ojos, cada tanto es quebrado por destellos rojos. Por momentos el celeste vira hacia una suerte de verde —en vibraciones confusas de tan fugaces—, luego hacia otro celeste, más oscuro, pulcro y refinado, y finalmente al amarillo. En otras ocasiones, los postes parecen cambiar de lugar ante nuestros ojos. Eso es todo lo que vemos. O casi todo (al comienzo, unos pocos planos fijos del techo del gimnasio nos ubican espacialmente, generando el misterio necesario, como si estuviéramos —otra vez, como en Atman— en una reconfiguración vanguardista del cine de terror).

A la par de los cambios visuales, muta la música de Yosuke Inagaki —a partir de aquí, frecuente colaborador de Ito—, desde un ruido envasado al vacío (que remite al terror espacial, a tan solo dos años de Alien) hacia breves notas de sintetizador que tienen mucho de videojuego y, finalmente, caos: sonidos sobre sonidos que acompañan el deslizamiento vertiginoso sobre las fotografías. Ito, sin recurrir a modas ni iconografías evidentes, se apropia de la década del ochenta como pocos cineastas.

Spacy inaugura al menos dos elementos centrales, estrechamente relacionados, de su obra. El montaje hipnótico de planos fijos va a tener su desarrollo en films como Photodiary, Wall, Devil’s Circuit y Venus. Cada paso que da Ito en esta dirección es un quiebre en relación a la película anterior, si bien sus mayores obras son, en su interior, herméticas y reiterativas (y es por esto, podría pensarse, que la filmografía de Ito, como la de Éric Rohmer o Hong Sang-soo —compañías impensadas—, funciona tan bien al ser vista en conjunto, un film detrás del otro, sin respiro). La otra clave es la exploración del tiempo y, sobre todo, del espacio, a través de un extrañamiento, una nueva perspectiva posible mediada por la mecanización y la tecnología. El cineasta reimagina la arquitectura. Pero Ito, en una constante preocupación íntima y poética, pronto recurrirá a otros recursos para redescubrir sus edificios, y más adelante, también, se sumergerá en figuras humanas y en la exploración de exteriores, donde la naturaleza tendrá un papel fundamental.

Drill (1983), estrenada dos años más tarde —entre ambas median otros tres trabajos—, funciona como una suerte de contracara de Spacy. Si Spacy comenzaba con una serie de planos estáticos del gimnasio, Drill abre con un solo plano que titila apenas perceptiblemente. Ese plano nos presenta el escenario a explorar: una casa, o más bien un fragmento de una casa, compuesta por un pasillo con muebles y ventanas y por una pequeña habitación llena de casilleros en las paredes. Luego la cámara se va a mover un poco para mostrarnos el techo, un ventanal y un sector de la casa poco luminoso, ubicado a nuestra derecha. La curiosidad de Drill es que, durante gran parte de su metraje, la cámara apenas abandona su lugar; se queda en un punto fijo, e intenta presentarnos así, desde esa perspectiva autista, hasta el último rincón.

Aunque ambos films trabajan la fotografía, el cuadro por cuadro, de Spacy a Drill media la distancia entre una voracidad intelectual y una voracidad física. Spacy tiene un plan claro, un esquema a seguir, y con ese esquema se propone hipnotizarnos. Drill toma el bate y destroza todo. En solo dos años, Ito se desata y juguetea con un retorcimiento plástico que hace pensar en los cortos más delirantes de la Warner, en Droopy apareciendo una y otra vez en los lugares más insólitos, rompiendo todas las leyes del tiempo y el espacio, en joyas como Dumb-Hounded (Tex Avery, 1943) o Northwest Hounded Police (Avery, 1946), o en el Pato Lucas luchando contra su creador, que lo borra y vuelve a dibujarlo, en Duck Amuck (Chuck Jones, 1953). Porque el chiste de Drill es que es el mismísimo espacio el que se deforma: las columnas se derriten ante nuestros ojos, el piso se eleva, aparecen ángulos en lugares donde antes no había nada. Y hay, también, una velocidad inaudita: apenas tenemos tiempo de ser hipnotizados, de caer en un sopor; Ito nos traiciona en solo un par de segundos. Es razonable: Drill, con sus cinco minutos y medio, dura la mitad que Spacy. Drill es vibración —es decir mareo—, pero una vibración carente de psiquis; algo parecido a una montaña rusa: pura sensación. No hay monstruos ni introspecciones, solo una caída que se intensifica hasta que la lógica pseudo-mecánica encuentra su propio límite y no da para más(2).

Mundos paralelos

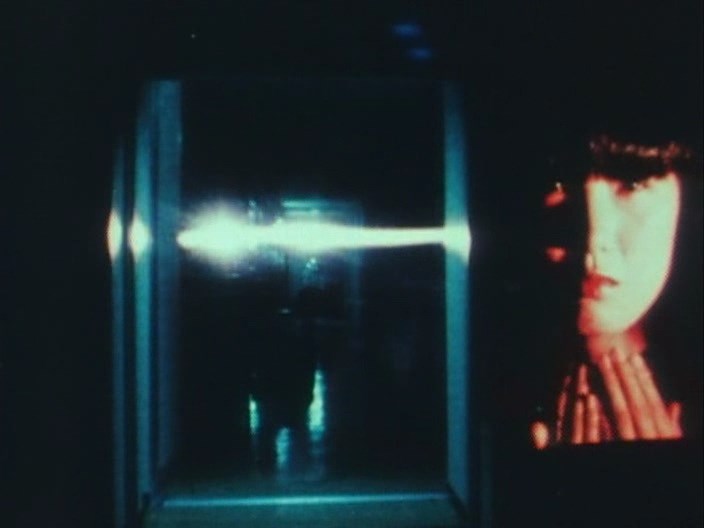

Thunder (1982) y Ghost (1984) son películas centrales del que podría considerarse el segundo ciclo de Ito, donde las experimentaciones mecánicas aparentemente sin emoción(3) dan lugar a exploraciones más libres, cargadas de sobreexposiciones, proyecciones e iluminaciones caóticas. Con excepción de unos breves minutos al comienzo de Ghost, en ambos films predominan los espacios cerrados; si vemos exteriores es a través de ventanas. Es el momento estéticamente más oscuro de Ito: departamentos entregados al azar de demonios y fantasmas nocturnos. La cámara se mueve con soltura, los planos son más extensos, el ritmo aumenta o decrece dependiendo de las necesidades de la película. Todo puede pasar: ahora atravesamos con lentitud un living vacío, de tonos rojos y violetas oscurísimos, sobre el cual se proyectan ojos y manos; un segundo después la cámara gira a toda velocidad hasta arremeter contra un pasillo en el que aparece y desaparece una sombra fantasmagórica. Es fácil verlas como pequeñas películas de terror, donde se dan cita tanto el giallo (todos los colores de la oscuridad) como el horror tecnológico (televisores encendidos vibrando en habitaciones negras), e incluso algo de ese terror cotidiano, del vacío y la ausencia, que surgiría a partir de los noventa con los films de Kiyoshi Kurosawa y los mejores exponentes del J-horror y el falso found footage.

Ya desde los primeros segundos de Thunder, tercer trabajo de Ito, se nos presentan las grandes novedades de este nuevo ciclo de su filmografía: después del cartel con el título del film (en inesperada tipografía art déco) nos encontramos con un rostro femenino (una mujer se destapa el rostro y nos observa) y un destello de luz vibrante verde y rojo que, lejos de perturbar, nos abre las puertas a un mundo misterioso. Ni en Spacy (1981) ni en Box (1982), sus obras anteriores, habíamos visto humanos o luces de colores: sabemos pronto que estamos siendo bienvenidos a algo distinto. Ocurre algo parecido con la música (o efectos sonoros, como reza en los créditos) de Yosuke Inagaki: a los pocos segundos de comenzado el corto, el ritmo electrónico que funciona de sostén y ambientación se quiebra con lo que parecen ser vidrios estrellados o golpes procesados hasta asemejar chillidos: las imágenes terroríficas tienen un correlato sonoro.

Si en otros trabajos tempranos (como Spacy y Drill, pero también Box o Devil’s Circuit) la clave parece ser partir del orden para construir el caos, en Thunder y Ghost (y Grim, que continúa el ciclo) se nos sugiere la posibilidad de una coherencia en lo indescifrable. Son, no casualmente, films que parecen sueños; mundos de fantasía donde todo atenta contra la comprensión. La dispersión espacial es impactante: Ito utiliza su montaje rabioso para perdernos, nos arrastra por distintas zonas del departamento hasta que rogamos por un punto de apoyo. Se empiezan a distinguir, también, algunas claves espaciales que reaparecerán en películas posteriores: tanto el departamento en sí como aquellos edificios que se observan por la ventana, y también una suerte de patio del edificio principal, con piso de baldosas y algunos arbustos. Si el cine de Ito nos hace sentir cómodos es porque, en el fondo, es profundamente hogareño: consiste en tomar aquellos espacios a los que estamos acostumbrados hasta el hartazgo, para mutarlos, deformarlos, construir en su interior universos inverosímiles. Esto va a volverse cada vez más evidente en el futuro, cuando a su hogar y su barrio les sume un nuevo sujeto deformante: su propia familia.

Estamos, antes que nada, en el reinado del neón y, en consecuencia, de la noche. Esto está explicitado en Ghost: tras un plano inicial quemado, de una nube blanquísima contra un cielo celeste, vemos, en los dos planos siguientes, al sol ocultándose. Luego, los últimos momentos de actividad callejera: autos a toda velocidad atraviesan las vías del tren. La cámara, ahora posicionada en un tren o un auto, nos muestra numerosas ventanas con luces encendidas; hay algo de horror y de ciencia ficción, pero también esa inmersión en el lado oscuro de las metrópolis que fue tópico recurrente en numerosas películas de género de las décadas del setenta y ochenta. Tras un corte abrupto, pasamos al interior de una habitación; las luces blancas de las ventanas ahora son monitores encendidos en una habitación oscura. Si prestamos atención al relato breve y simple con que Ito inaugura su corto, podemos pensar que no estamos en cualquier momento de la noche: los coches ya volvieron a sus hogares; ahora es noche profunda, la hora del lobo.

Ya lo dijimos: el universo densamente urbano de Ito, y en particular estos cortos siniestros del segundo ciclo, recuerdan por momentos a cierto cine callejero de crímenes y violencia. Pero hay un detalle: casi nunca estamos en la calle, y si el espanto es interior tal vez deberíamos pensar que se trata de films sobre la locura. Tanto los primeros planos de ojos como los de bocas y manos que se abren y cierran, refieren a algún proceso interno; esto es evidente en cierto plano muy fugaz de Ghost en el que vemos a una figura masculina con las manos en los bolsillos de la campera, moviéndose frenéticamente delante de un espejo. La multiplicidad de figuras en un espacio cerrado hace pensar en la esquizofrenia. La locura, a su vez, tiene relación con la electricidad, aunque más no sea como simbolización básica de la tecnología (cables, enchufes, tomacorrientes, luces que se achatan hasta sugerir latigazos de electricidad): fácilmente nos imaginamos noches solitarias, dominadas por pantallas y equipos de música. Thunder y Ghost vibran en una frecuencia vaporwave. Y, breve dato de color: entre 1982 y 1983 hubo, gracias a la estandarización del protocolo TCP/IP, una proliferación inaudita de redes interconectadas; fue un año clave para el desarrollo de Internet.

Lo curioso es que, aunque parezca imposible, este tal vez sea uno de los ciclos más festivos de Ito: su desfile de rostros y figuras humanas huidizas construye mundos ultrahabitados. También es el ciclo más generoso: en sus resquicios podemos verlo todo. ¿Qué fantasma personal no sentiría el deseo de asomarse entre sus serpientes de luz?

Monte/Ciudad

Solo, solísimo, Devil’s Circuit (1988) se erige como una rareza en la filmografía de Ito. Como obra, hace pensar en el edificio que lo tiene como protagonista. Es, también, su trabajo mayor de un período al que podríamos considerar de transición: aquel en el cual, agotándose poco a poco las aristas centrales de sus primeros cortos —y en consecuencia decayendo, poco a poco también, en intensidad—, aún no se había entregado a las nuevas búsquedas que marcarían su obra durante los noventa.

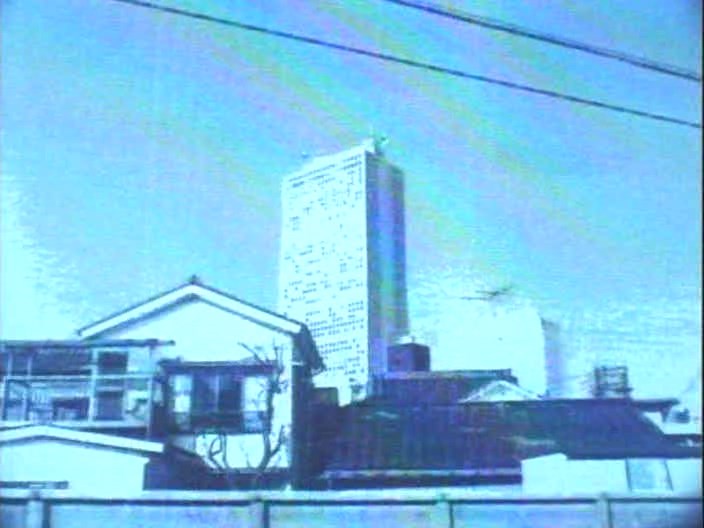

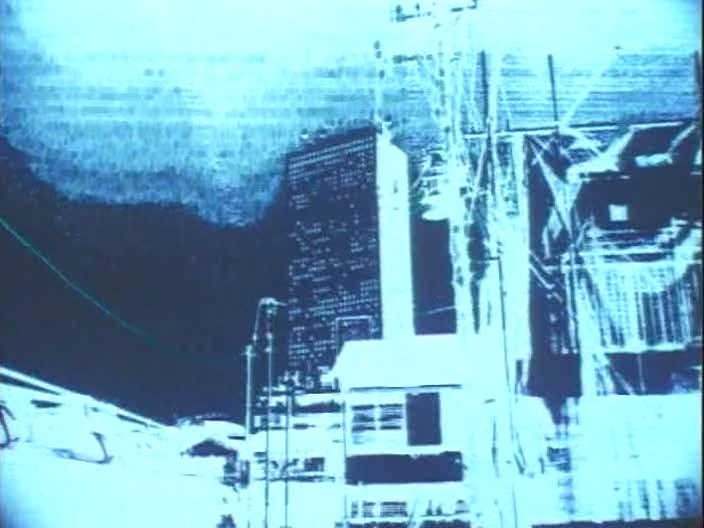

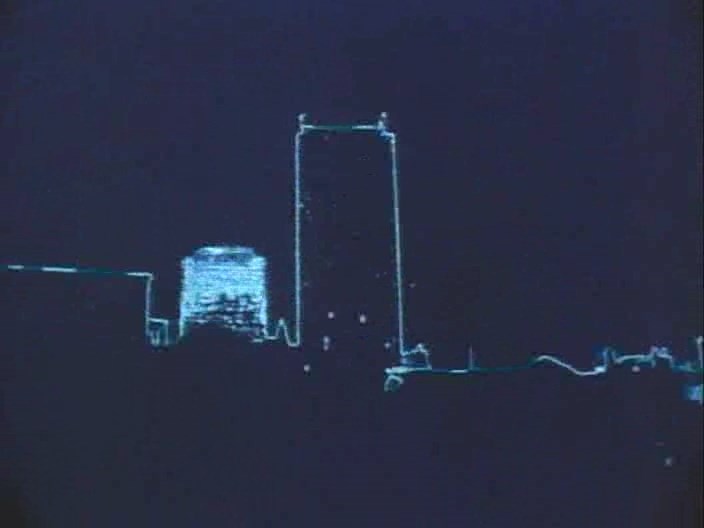

Devil’s Circuit es un gigante amable y musical (pasaron solo tres años desde Grim, último aliento de aquel ciclo oscuro, pero en el cine de Ito tres años son una eternidad): un edificio lejano se recorta contra la ciudad en movimiento. Siempre es de día; la noche, cuando existe, es animada, ficcional, simplemente el reverso computarizado de la luz. El edificio gira, desentendido y casi abstracto (a veces hace pensar en una oblea; otras, en una armónica), mientras el mundo que lo rodea muta, presa del montaje de planos fijos que Ito construyó como su marca registrada.

Si al comienzo de Ghost el ciclo siniestro se quebraba brevemente con unos planos de cielo diurno, sin urbanización a la vista, el inicio de Devil’s Circuit es todavía más desconcertante: la cámara flota sobre la ciudad, sin efectos, cortes ni alteraciones; primero apunta hacia abajo, plano picado que es sinónimo de vértigo; luego filma un conjunto de edificios particularmente altos, que se erigen todos juntos, a cierta distancia. La cámara se mece, adormecida; la música de Takashi Inagaki es particularmente espacial: remite a Klaus Schulze o, por qué no, a Vangelis. Pero luego llegan los créditos (azules, hermosos, suavemente psicodélicos) y todo cambia: ahora tenemos delante nuestro a uno solo de esos rascacielos, a uno colosal; esa especie de zoom lo aísla: es un monstruo urbano, pero también un objeto de devoción.

Después de algunas películas minimalistas y otras intimistas (sin ir más lejos, en 1986 y 1987 había filmado sus dos Photodiary), Ito se aleja de los fantasmas personales, de la familia y del hogar. La distancia de Devil’s Circuit —tanto en relación a su mundo íntimo como al edificio filmado— parece ofrecer una suerte de perspectiva; es decir: nos alejamos para poder ver mejor.

Los casi ocho minutos del corto presentan, simplemente, eso: al gigante magnífico e intocable erigiéndose sobre casas y edificios más pequeños. Un bello gesto de soberbia inconsciente. Nos paremos donde nos paremos, el rascacielos sigue allí. Tiene algo de estremecedor — Ito sabe perfectamente que la belleza y el horror pueden, y de hecho suelen, ir de la mano. Aparentemente, el edificio representaría al Monte Fuji. ¿Por qué, entonces, no viajó algunos kilómetros para filmar el Monte mismo? La respuesta, tal vez, se encuentre más arriba: a Ito le interesa explorar lo cercano, los paisajes de todos los días; dicho en palabras más simples: el barrio. Por otra parte, si como dice el texto enlazado en este párrafo, el atractivo principal del Monte Fuji es que se trata de “un cuerpo físico masivo con fuertes resonancias religiosas en la cultura japonesa”, ¿por qué no sospechar que es posible encontrar resonancias de ese cuerpo en incontables objetos de Japón? La fuerza del Monte trasciende fronteras y llega hasta la urbe tecnológica que fascina a Ito; la naturaleza nunca se queda donde debería estar; al contrario: se mueve hasta alcanzarnos.

Lazos de sangre

El último año de la década del ochenta y el primero de la siguiente encuentran a Ito realizando dos trabajos menores (The Mummy’s Dream y Venus), en los cuales retoma, sin grandes alteraciones, algunas ideas de sus primeras obras; hay belleza pero, como es de esperar, ya sin tanto impacto ni frescura. Todo cambia con December Hide-and-Go-Seek (1993): un corto disperso y confuso que, sin embargo, propone temas, juegos y decisiones formales nuevos, y que resulta fundamental para entender su filmografía de los noventa.

Lo primero que llama la atención es la ausencia de música o diseño sonoro en general. Todo lo que escuchamos es sonido ambiente (recién al final habrá un proceso de ralentización del sonido, generando un trasfondo algo perturbador; proceso coherente con la ralentización visual de esas secuencias). Durante los primeros segundos la cámara reposa en el piso de un departamento; vemos lo que parece ser la pata de una silla, un trípode y un juguete(4); luego pasa, rápida, una sombra, y alguien agarra la cámara. La calidad de la imagen es baja. Segunda sorpresa: la cámara se mueve, inestable, insegura; quien aparece ante nosotros es Takashi Ito, cámara en mano y sin espejo de por medio. Lo sabremos pronto: quien manipula la cámara es su hijo. En ese simple gesto se funda la clave de todo el corto: December Hide-and-Go-Seek consiste en una serie de secuencias cotidianas entre ambos. No es la primera vez que la familia de Ito se hace presente en su obra: en Venus aparecía, durante breves segundos, una mujer con un niño en brazos; presumiblemente, la pareja de Ito y su hijo; es decir: el mismo niño al que aquí vemos, tres años después, ya crecido, bañándose, andando en bicicleta y escalando muros. El pequeño Ito ahora ha adquirido pleno protagonismo en una película de su padre.

En su obra de los ochenta, Ito parecía filmar y editar con determinadas certezas, en base a un plan previamente establecido. Sus películas no sugerían un carácter improvisatorio desde la puesta. Todo cambia en December Hide-and-Go-Seek.

Tras la secuencia en el departamento, sigue otra en la calle; unas personas pasan caminando con bicicletas, pero el plano está dominado por dos sombras: la que filma es la más pequeña. Durante los primeros dos minutos y medio, todo es capturado por la mirada del pequeño Ito: un mundo de perros, plazas, copas de árboles y potentes rayos de sol. Vemos a su padre filmándolo constantemente. A partir de un corte con una leyenda, el punto de vista cambia. Ahora es Takashi quien retrata al niño en sus actividades cotidianas. Es fascinante observar desde un punto de vista tan cálido —incluso, por qué no, afín a cierto naturalismo— el mismo microuniverso que en cortos anteriores se nos presentaba monstruoso, distante, fantasmagórico, deformado por la tecnología. No significa que aquí no haya espacio para las alteraciones visuales; las hay, pero se trata de amables paréntesis lúdicos. Vemos, por ejemplo, al niño Ito dando vueltas alrededor de un árbol: cada vez que llega hasta el costado izquierdo, desaparece como por arte de magia; cuando vuelve a pasar por lo que para nosotros es el “frente” del árbol, él reaparece. La ralentización comentada más arriba funciona en una lógica similar: es un “truco” muy simple, a través del cual el padre sostiene, durante la mayor cantidad de tiempo posible, una filmación de su hijo andando en bicicleta.

Lo mejor queda para el final: una catarata de planos de hojas, árboles, pasto y baldosas, editados a una velocidad feroz. Es un deleite de superficies, y resulta tan tierno como la secuencia ralentizada de la bicicleta. En un caso, hay un esfuerzo desesperado por sostener el momento; en el otro, una resignación ante la certeza de que los momentos más bellos se pasan volando. También para el final queda la sugestión más triste sobre el carácter fugaz del tiempo y la potencia de la tecnología. A mitad del corto vimos un dedo enorme en primer plano —el de Ito padre— que se acercaba lentamente hacia la nariz de su hijo, para presionarla. Luego se sucedían planos similares, con el dedo tocando otras partes del cuerpo del niño. En los últimos segundos hay un plano similar, pero ahora el dedo toca una pantalla que reproduce la imagen del niño. Las implicancias de esta idea son demasiado dolorosas para ponerlas en palabras. La tecnología permitiría, al menos, la persistencia de esa imagen amada. Pero solo de la imagen. Es un final desolador para un breve diario familiar que puede pensarse, también, como una hermosa carta de amor.

Al año siguiente Ito presentó The Moon, el corto más breve y cerrado de este período. Nuevamente su hijo como personaje central (ahora excluyente, porque Takashi no aparece), nuevamente el viejo plano del niño andando en bicicleta. Pero las similitudes terminan ahí. The Moon retoma algo de los travellings misteriosos de Ghost o Thunder, pero en el fondo se trata de algo completamente nuevo. El vecindario vuelve a observarse con distancia: un plano nos muestra al hijo mirando desde cerca a un árbol, absorto (nosotros lo vemos de espalda); a su lado, una puerta negra, entreabierta (lo que está del otro lado de la puerta, pero también sobre toda la “pared” que la rodea, es la calle, el árbol, el niño); más acá de la puerta, la sombra del padre, filmándolo. Una imagen imposible. Este tipo de sobreexposiciones se suceden durante todo el corto. Las puertas son centrales: sobre parques y paredes aparecen puertas de la nada; del otro lado de las puertas a veces está la luna, otras veces una sucesión de planos de follaje muy similar a la de December Hide-and-Go-Seek. The Moon es un film nocturno, aunque no lúgubre. El niño y la luna son uno y el mismo. La naturaleza nunca tuvo una presencia tan potente.

El momento más fascinante nos muestra al hijo —aquí también de espaldas— frente a una mesa de trabajo iluminada en rojos, blancos y amarillos. La cámara se acerca; el zoom, extremo, nos arrastra hasta la cabeza del niño. Corte. Un paneo de izquierda a derecha nos muestra que sobre la mesa hay papeles, fotos, y el corto Box en plena reproducción. Al llegar al final del paneo, aparecen unos brazos adultos que depositan papeles sobre la mesa a toda velocidad; el efecto nos hace pensar en espectros, en poltergeists. ¿Quién está, en efecto, ante la mesa?, ¿el padre o el hijo? ¿Será que, en el fondo, la línea que los separa es confusa? ¿O la imagen del hijo ante la mesa de trabajo del padre es, simplemente, la materialización de un anhelo?

También hay poltergeists en Zone (1995), la obra cumbre de estos años. Zone es una suerte de Ito total: lúdico, poético, mecánico y oscuro. Comienza con una imagen del cielo —celeste, con algunas nubes— y sigue con largos planos de la plaza vecina; planos de observación calma, hermosos, muy lejanos al lo-fi de December Hide-and-Go-Seek y a los montajes frenéticos de hojas y árboles. Luego, planos de un camino cercano a la plaza, y un camino (¿el mismo?) mostrado a través de la pantalla de un televisor. Placa: Zone. Y luego nuevamente el camino, pero ahora en una foto en blanco y negro, colgada en una pared. La cámara repta por la pared y vemos más fotos, la mayoría familiares: una mujer en un campo (¿la madre del hijo de Ito?), un bebé en un sillón, un cielo —celeste, con algunas nubes—.

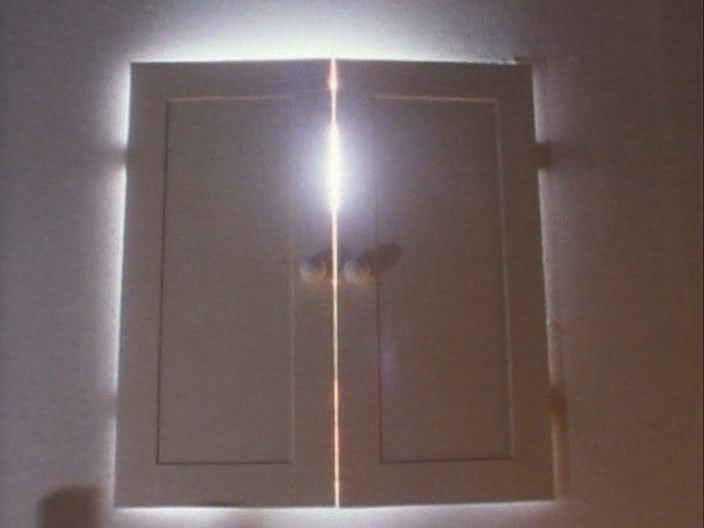

Lo que sigue después no se parece a nada que hayamos visto; cualquier intento de descripción, por más superficial que sea, nos llevaría al fracaso. Zone transcurre, de aquí en adelante, en una habitación. Es una de las pocas veces en que la disposición de los objetos nos sugiere un escenario, algo premeditado, lejano a cualquier noción de casualidad o azar. Los elementos centrales son un tren que gira a toda velocidad en un circuito muy simple (tal vez otro juguete del hijo, pero ahora brutalmente reconfigurado: ya no hay nada simpático en este juego), un hombre sin cabeza sentado en una silla, con las manos atadas a las piernas, y un niño-duende enmascarado rodeado de luces, que posee el espacio sacudiéndose en movimientos espasmódicos. La puesta y la iluminación son complejas: luces amarillas en los lugares menos esperados, tachos de basura depositados prolijamente en las esquinas, flores y relojes de arena que señalan el brutal paso del tiempo, una ventana de madera que amaga con abrirse y, detrás de su temblequeo, esconde una luz blanca poderosísima. La trama podría resumirse de la siguiente forma: después de mucho tiempo la figura adulta logra levantarse de la silla, con un cuchillo destroza una cámara de fotos; esto libera al niño, quien aparece como un rayo en la habitación, vibra, se sacude, carga todo de vida (y de terror), para luego huir por la ventanita de madera. Todo vuelve a la normalidad.

Zone puede leerse como una película de terror, en el sentido que puede concebir el terror alguien como David Lynch. Narrar en palabras lo que ocurre, paso a paso, es una tarea imposible. Dilucidar el sentido de todo, directamente inútil. Estamos en el terreno de lo sensorial, y así debemos entregarnos. Podemos captar, sí, breves referencias que nos permiten sugerir relaciones, preocupaciones, ideas. Y siempre hay un tono, un clima que domina y resulta más significativo que cualquier interpretación improbable de las acciones de los personajes y la cámara.

Muchachas errantes

Una chica y un bate de béisbol: eso parece ser todo lo que necesita Ito para reinventarse. Tras el clímax visual y conceptual de Zone, la única opción era huir para otro lado. En Monochrome Head (1997), Ito trabaja, por primera vez en dieciséis años, con tres actores — algo que, tal vez, no debería llamar tanto la atención, considerando que Zone ya presentaba al director y a su hijo representando personajes (¿y, en todo caso, no podría decirse que en sus películas el terreno entre documental y ficción es lo suficientemente fangoso como para sospechar que siempre se actúa, incluso cuando no se están representando personajes con parlamentos y características psicológicas y sociales definidas?; es más: ¿en un film como Devil’s Circuit no se toma a un edificio y se lo obliga a mutar, a borronearse, a ser lo que no es, es decir: a representar un personaje?).

La figura principal de Monochrome Head es una chica (Marika Abe) que vaga por distintos puntos de la ciudad envuelta en un buzo con capucha, armada con un bate de béisbol. Fuma, pasea, se hamaca: generalmente parece tranquila; en ciertos momentos, sin embargo, se para en medio del plano y sacude su bate con furia, expresando una violencia contenida. Como en Devil’s Circuit, donde el edificio se mantenía impávido mientras la ciudad cambiaba a su alrededor, aquí también el contexto cambia mientras la chica batea: de una plaza al medio de una calle a un descampado con un colectivo en el fondo.

Hay otros dos personajes: un fotógrafo-camarógrafo que, encerrado en su casa, baila en su habitación y se filma frente al espejo del baño, y un ser enmascarado que hace pozos compulsivamente en distintos escenarios para enterrar unas bolsas. Monochrome Head parece la versión personal de Ito de una película coral, pero con una particularidad: aquí los personajes no se cruzan. Cada uno vive encerrado en sus obsesiones, sus miserias y sus violencias. O, tal vez, sean tres rostros de una misma persona: el costado pasivo-agresivo, el solitario, el bufón peligroso. Ito aprovecha la propuesta para dar rienda suelta a sus claves frecuentes: el paso del tiempo (velas que se consumen a gran velocidad), la creación de situaciones físicamente imposibles (la figura enmascarada gira alrededor de un árbol sin tocar el piso), los collages de múltiples imágenes dispersas en un mismo plano (hacia el final volvemos a ver a la chica bateando, esta vez en una foto en movimiento en blanco y negro; a su alrededor se acumulan múltiples fotos a color de distintos paisajes urbanos). Al final, los tres personajes se esfuman, solo para reaparecer una vez más, segundos más tarde, mirando fijo a la cámara.

Se trata de una de las películas más difíciles de Ito: su carácter volátil, caótico, la vuelve inasible. Inaugura, sin embargo, una nueva etapa de su filmografía; etapa sobre personajes femeninos y sus pequeñas obsesiones personales. En Dizziness (2001) una joven solitaria (Minori Takenaka) pasea por una ciudad absolutamente vacía mientras pinta y saca fotos. A Silent Day (2002), por otro lado, es una de sus películas más ambiciosas. Durante sus veinte minutos, otra joven (nuevamente Marika Abe) pasea por una playa mientras realiza varias actividades: toma leche de incontables cajitas de cartón; se pinta los labios; dispara a las cajitas de cartón con una gomera, haciendo derramar cantidades de leche por las rocas de la playa; finalmente, dibuja, toma fotos y crea figuras de arcilla, dando lugar a algo novedoso en la obra de Ito: una perturbadora secuencia de stop-motion con claras referencias a Jan Svankmajer, donde la protagonista, ahora enmascarada, se bate a muerte con un muñeco. No es el único momento oscuro del corto: la chica se saca fotos haciéndose pasar por muerta, ahoga su cámara de fotos en una pileta y, por último, se filma cayendo a las vías del tren. Estos últimos films dan lugar a que Ito incluya, como parte de su relato, el trabajo artístico de otras personas: en Dizziness, las pinturas de la protagonista son obras —a color, a diferencia del resto del corto— de Tatsuya Sumiyama; en A Silent Day podemos apreciar las espléndidas fotografías de Megumi Kubo. Por primera vez, la colaboración artística no está limitada a músicos.

A Silent Day es, en el fondo, una película intimista: los últimos momentos de una joven artista antes de su suicidio. Se trata de distintas expresiones de sus demonios; todo lo que hace, desde la destrucción de las cajas de leche hasta la lucha con el muñeco, son pasajes de exorcismo. A la muerte ficcional con ketchup le sucede la real: el arte está primero, pero lo fundamental está en otra parte. Estamos, también, ante la película más explícitamente narrativa de Ito. Sin embargo, como es de esperar, el mundo que rodea al personaje es tan importante como ella y sus andanzas. Es más: pocas veces Ito se detuvo con tanta fascinación en la naturaleza: los breves planos de un cerezo y una playa se cuentan entre los más bellos de su filmografía.

Probablemente Ito no sea recordado por películas como Monochrome Head o A Silent Day; sus mayores aportes a la invención cinematográfica están en sus primeros trabajos (es más: se suele considerar como su clásico a Spacy, su primer film). En cierto sentido, parece ser el precio a pagar por un movimiento que no deja de ser fascinante: el cineasta exploró, corto tras corto, diferentes técnicas e ideas visuales; luego las fue utilizando, cuando lo consideró necesario, en momentos específicos de películas cada vez más complicadas. A partir de los noventa, todas sus películas empiezan a incluir varias de las técnicas que había perfeccionado durante la década anterior (incluso se las rebusca para hacerlo en December Hide-and-Go-Seek, que es en cierta medida una película casera). Sin embargo, como fui desarrollando en distintos puntos de este artículo, son varias las claves que se repiten en todos los períodos de su obra. La preocupación principal parece ser el impacto que tiene la tecnología (y, sobre todo, la tecnología audiovisual) en nuestras vidas. Su obra presenta diferentes modos de vincularse con el cine y con el arte en general, ya sea la alteración del espacio en un sentido abstracto, la relación entre un padre y su hijo pequeño, o la canalización de fantasmas por parte de una joven solitaria: el cine y sus procedimientos, parece decirnos Ito, están acá desde hace rato, y no podemos desprendernos de ellos ni siquiera cuando nos asomamos por la ventana de nuestro departamento para observar el atardecer.

Notas:

1 Una salvedad: hay obras previas de Ito —Noh (1977), Movement 2 (1979), Movement 3 (1980)— que se han proyectado en retrospectivas, pero son prácticamente inhallables y rara vez consideradas parte de su obra.

2 En Drill no hay músicos acreditados, porque no hay música; solo un ruido de estática desde el comienzo hasta el final: movimiento visual sin movimiento sonoro; la estática nos taladra.

3 Esto no significa que no haya un componente psicológico. Como señala Sylvia Schedelbauer, en relación a Spacy, en su texto “Poetics of an Urban Darkness: Takashi Ito’s Spectral Cinema”: “El espacioso gimnasio representado en las fotografías se convierte en una trampa claustrofóbica. En cierto sentido, la perspectiva de la cámara puede ser experimentada como un punto de vista subjetivo”. (Traducción propia).

4 Parece tratarse de uno de esos esqueletos de dinosaurios para armar, hechos de plástico, muy populares a comienzos de los noventa. En Argentina se comercializaban junto a la revista Dinosaurios (Planeta DeAgostini).