El presente ensayo, donde el crítico australiano Adrian Martin analiza el lugar de la violencia en la obra de Quentin Tarantino, trazando posibles influencias y vínculos con otras obras cinematográficas, fue publicado, en su versión actual, en febrero de 2010. Esta traducción, la primera en español, ha sido reproducida con el permiso del autor. La versión original se puede encontrar en su sitio web Film Critic: Adrian Martin.

Traducción: Bruno Glas

¿Cuándo fue que todos los actores de cine empezaron a disparar armas con las dos manos? Sucedió de la noche a la mañana. Todos esos años, todos esos westerns y películas de gángsters, donde solo usabas dos manos si usabas dos armas… Ahora, si una chica inocente logra agarrar un arma al enfrentarse con su agresor, lo hace con ambas manos y la sostiene con los brazos extendidos, tal como lo ha visto en las películas.

John Boorman(1)

El guion de Quentin Tarantino para True Romance (1993), de Tony Scott, contiene claramente una dosis fuerte de fantasía autobiográfica. Christian Slater interpreta a Clarence: a primera vista, un idiota bastante ordinario que trabaja en una tienda de cómics de moda (en el caso de la vida real de Tarantino, un videoclub). De repente entra en su vida Alabama (Patricia Arquette), una puta tonta con un corazón de oro. Clarence es impulsado de inmediato a un mundo glamorosamente sórdido de sexo, drogas, dinero y productores de películas de Hollywood. Tarantino ha admitido con franqueza que Alabama es una especie de muñeca soñada para Clarence, su alter ego, el tipo de “mujer perfecta” que solo un nebbish(2) solitario que trabaja en una tienda de videos, con sobredosis de películas clásicas de gángsters clase B, podría proyectar.

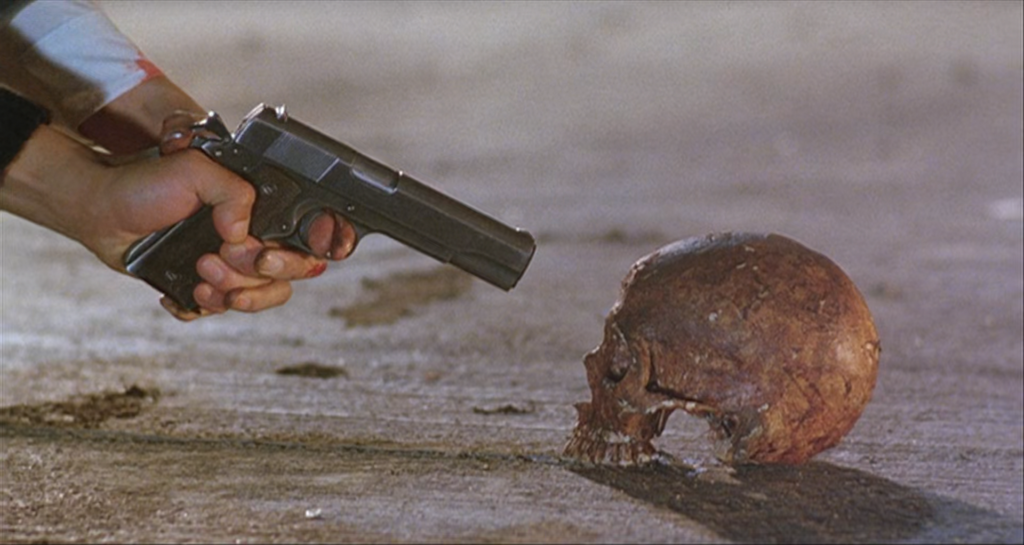

De hecho, casi todo lo que sucede en True Romance más allá de los primeros cinco minutos es de este orden: no solo los fragmentos de amour fou(3), o el viejo sueño americano de escapar a toda velocidad a México y criar niños angelicales, sino especialmente todas las ideas infladas sobre marcharse a una guarida del inframundo y después empuñar sin miedo un arma en nombre del honor, la dignidad, el respeto. En tal escenario, la violencia impuesta por el héroe es casi siempre catártica y celebratoria: el gran clinch(4), que ocurre en cámara lenta con todos los canales de la banda sonora aumentados, llega cuando un tipo como Clarence consigue sacar el arma que lleva oculta y darle al villano una bala en la cabeza. En el camino, literalmente docenas de personajes secundarios pueden salir del encuadre gritando y sangrando para nunca ser vistos de nuevo ni recordados por el héroe o la audiencia, porque, como dicen en este tipo de películas, la vida es barata.

Es fácil para un espectador escéptico ver True Romance y sentir que la película está en las nubes: una caricatura de acción real que no tiene absolutamente ninguna relación, literal o simbólica, con las realidades de la violencia social diaria que ocurren en cualquiera de los puntos conflictivos o las ollas a presión urbanas del mundo actual. ¿Quién podría hacer una película así, o incluso disfrutar viéndola, sin haber separado de alguna manera la realidad de la violencia y la muerte de las representaciones hipnóticas, espectaculares e hilarantes de las películas de acción de John Woo, Walter Hill, Guy Ritchie o John McTiernan?

Tarantino sabe todo esto. Una y otra vez ha reconocido públicamente que está enamorado solo de la violencia cinematográfica: la violencia como diversión, fantasía, ficción y metáfora dramática. La apoteosis de esto en su obra, y su expresión más exitosa hasta la fecha, es Kill Bill (2003-4). Esta evidente desconexión entre la violencia en el mundo real y la violencia en la pantalla es fácil de afirmar y ciertamente fácil de aprovechar como una defensa del disfrute visual del espectador. Pero es mucho más difícil entenderla y absorberla a fondo.

No obstante, en un debate público donde los actos de violencia cinematográfica se combinan muy seguido con crímenes de violencia reales de manera histérica y descuidada —con algún grito espurio de insensibilización masiva como vínculo habitual entre ambos—, aún puede ser útil recordar el artificio de las películas y de las muchas y variadas formas de acción cinematográfica, particularmente desde la década de 1960. El síndrome de “bala en la cabeza” tan caro a Tarantino es una figura de la tradición cinematográfica. El crítico de cine británico Raymond Durgnat, en colaboración con Judith Bloch y Scott Simmons, ha argumentado que los géneros de acción del cine popular —no solo los thrillers policiales, sino también los de espadachín, las películas de guerra y los westerns— están claramente construidos, en su nivel más físico y visceral, sobre la fantasía. Muchas veces pretenden ofrecer hasta el último pormenor de los profesionales trabajando, con todos esos detalles complicados y bellamente representados de armas cargadas, presas acechadas, dispositivos cableados y disparados, como en Point of No Return, de John Badham (también conocida como La asesina, 1993), pero el juego definitivo de pistolas (o de espadas, o cuchillos) pertenece al “reino del impulso, una magia del deseo hecho realidad”(5).

Durgnat y Bloch rastrearon la evolución gradual de esta fantasía cinematográfica, con armas como la pistola volviéndose cada vez más mágicas en las películas estadounidenses de las décadas de 1940 y 1950. Sin embargo, la tendencia no alcanza su punto máximo en Hollywood, sino en las relecturas radicales de los géneros de acción que se han realizado en otros lugares, como las películas de samuráis de Akira Kurosawa (cuya Yojimbo, de 1961, tuvo su remake con Walter Hill y su Last Man Standing, de 1996) o los spaghetti westerns de Sergio Leone que lanzaron la carrera de Clint Eastwood. En estas películas, no son solo las armas las que alcanzan poderes casi sobrenaturales, sino también los héroes con su “clarividencia fantástica”, esa habilidad asombrosa para ver a los villanos en las esquinas y escuchar el más mínimo ruido en un almacén abandonado o en un paisaje vacío.

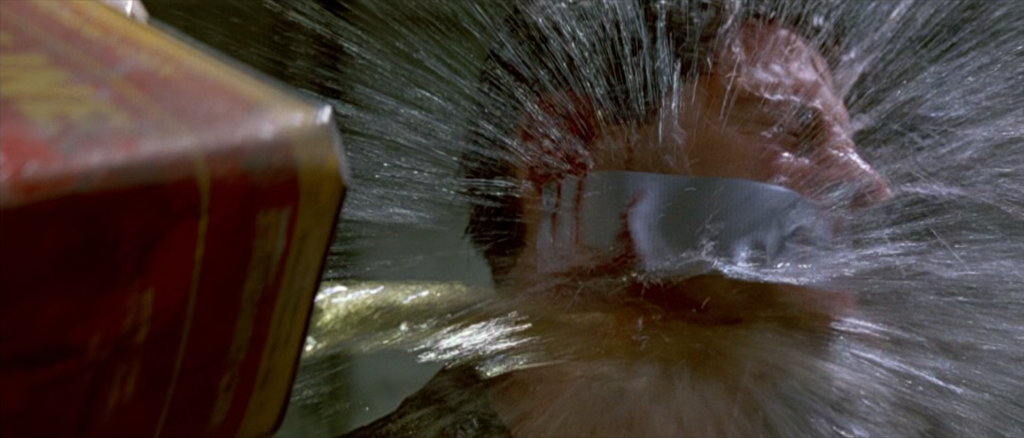

En este período de principios de los años 60, la violencia cinematográfica se convierte en algo muy diferente a lo que era en películas inquietantes del cine negro como The Big Heat (1953) de Fritz Lang: de repente se vuelve excesiva, inflada, paródica, irónica. Este carácter evidente de artificio en la representación de la violencia, con sus efectos secundarios de humor liberador y de mal gusto, se ha mantenido en el cine popular, particularmente en las comedias de terror del primer Peter Jackson (Braindead) y el último Sam Raimi (Arrástrame al infierno). Hoy en día, pensamos rutinariamente a este tipo de películas como caricaturescas por una buena razón: su humor negro, alimentado por cómo desafían a cualquier público a tomar en serio esa violencia, es una adaptación live-action de los protocolos fantásticos de violencia animada, desde Tom y Jerry y El Correcaminos hasta Tomy y Daly en Los Simpson.

Los dibujos animados nos trasladan al Pop Art; la clarividencia fantástica nos lleva al ethos de lo cool. Una vez más, son los cines nacionales antes que el norteamericano los que hacen las contribuciones realmente significativas. En Francia, el “purista clásico” Jean-Pierre Melville tomó a los héroes icónicos de los thrillers estadounidenses y les dio un equilibrio nuevo y fantástico dentro de un mundo pictórico de irrealidad cinematográfica. Alain Delon en Le Samouraï (1967) de Melville es el padrino indiscutible del carismático ídolo hongkonés Chow Yun-Fat en The Killer (1990) de John Woo, sin mencionar a Ryan Gosling en Drive (2011). En Japón, las notables películas policíacas de Cinemascope de Seijun Suzuki o Masahiro Shinoda (Pale Flower, 1964) estilizaron la violencia hasta el punto de la abstracción cinética total, anticipándose unas dos décadas a las películas japonesas de Tetsuo y al animé.

Una película clave en la historia de la violencia en la pantalla, Point Blank (1968) con Lee Marvin, fue el primer encargo estadounidense de un talentoso joven británico, John Boorman, que parecía traer consigo la cultura moderna de Londres. Este fue, a mediados de los años 60, un entorno intelectual y creativo donde el historiador y crítico de arte radical Lawrence Alloway pasó libremente de promover el arte pop británico a escribir sobre películas de gángsters en un libro llamado Violent America , uniendo intereses tan diversos exactamente de la misma manera que lo hizo Jean-Luc Godard en el mundo sintético de ciencia ficción de Alphaville (1965). No hay un gran paso desde la estilística del arte pop de Point Blank y Alphaville a la muy menospreciada violencia de diseñador de la dirección de Tony Scott en True Romance: extremidades y plumas flotando coreográficamente en el espacio poco profundo del teleobjetivo.

Es difícil subestimar el papel de Godard, y de la Nouvelle Vague en general, en esta genealogía de la violencia cinematográfica moderna, y Uma Thurman como una reencarnación de Anna Karina en Pulp Fiction (1994) lo verifica. Godard definió lo cool en À bout de souffle (1960); mezcló Brecht, Warhol y poesía surrealista en Alphaville; nos ofreció un ladrón de bancos terrorista y un policía debilucho como una Carmen y un José modernos en Prénom Carmen (1983). La propia política de Godard lo instaba a restarle importancia al espectáculo violento, a desdramatizarlo severamente (en Alphaville, una escena de lucha se reduce a estampas congeladas de pistolas en manos, cabezas junto a neumáticos, etc.) y, en nombre de la diversión y la instrucción, a jugar al artificio: “no es sangre, es rojo”, escuchamos fuera de la pantalla en Made in USA (1966) mientras la pintura se salpica desordenada sobre los posibles cadáveres. Además, al acuñar el famoso aforismo “todo lo que necesitás para hacer una película es una chica y un arma”, Godard añadió una cierta dimensión teatral, irónica, de segundo grado, a los escenarios violentos de Hollywood, a veces de tono tambaleante y anarquista, que ha influido en cineastas posteriores que van desde Rainer Werner Fassbinder (El pequeño caos, 1966), Wim Wenders (Hammett, 1983), Wayne Wang (La vida es barata… pero el papel higiénico es caro, 1990) y Aki Kaurismäki (Contraté a un asesino a sueldo, 1990) a Tarantino y sus confrères (Roger Avary, Eli Roth, Robert Rodriguez).

Sin embargo, al mismo tiempo que Godard bromeaba sobre la violencia en la pantalla, también intentaba producir con ella efectos emocionales e intelectuales poderosos, incómodos y altamente desorientadores, desde la muerte callejera de Karina en Vivre sa vie (1962) hasta los inexplicables cráneos sonrientes de Made in USA, pasando por todas las colisiones de automóviles y muertes en la ruta que enturbian la carrera de este autor. Weekend (1968), con sus visiones elípticas y abrasivas de la automanía y el canibalismo en el fin del mundo, se dirige a una nueva visión de la violencia cinematográfica, una nueva misión para el espectáculo de la muerte en pantalla. Indica la acción cultural doble que estaba ocurriendo en todo el mundo a fines de la década de 1960. La parodia y la frescura permanecen, pero los cineastas, impulsados a reflexionar sobre una sociedad desgarrada y convulsa, buscan subir la apuesta de la violencia en pantalla para introducir un componente novedoso e impactante de confrontación, horror y efecto visceral.

Hoy es difícil evocar realmente la conmoción que debió generar el final sangriento de Bonnie and Clyde de Arthur Penn en 1967. Muchas películas siguieron su estela, especialmente las de Sam Peckinpah como The Wild Bunch (1969). El impacto emocional de estas películas había sido muy diferente al escalofrío más desapasionado y de realismo social impartido por las películas artísticas de Hollywood como A sangre fría de Richard Brooks (1967). Bonnie y Clyde aprovechó una ambivalencia crucial, en gran parte desarticulada, tanto en el público como en la crítica; los espectadores estaban aterrados, pero también conmovidos por los himnos de un nuevo “lirismo de la muerte”, mientras los cuerpos de gángsters míticos se alzaban, caían y escupían sangre a chorros con la elegancia de la cámara lenta. Sintomáticamente, James Toback, por ese entonces un profesor de literatura a quien más tarde se le permitió desencadenar sus propias fantasías brutales en películas que van desde Fingers (1978) a Black and White (2000) pasando por Bugsy (1991), defendió con fiereza esta ola de cine en el contexto de un simposio sociológico sobre Violencia, causas y soluciones(6). Tomando el lema de la Nouvelle Vague que piensa el “estilo como moralidad”, celebró el despliegue de emociones irresueltas, sucias y violentas en la pantalla, al mejor estilo Norman Mailer; sus ejemplos clave fueron Bonnie and Clyde y Point Blank.

Entonces, después de esta lección de historia, ¿qué podría estar diciendo la gente cuando describe cualquier película contemporánea al azar como violenta? La palabra cubre una amplia gama de convenciones cinematográficas complejas, sin mencionar los efectos emocionales variables que se generan entre la pantalla y el espectador. Puede referirse a una película que muestra actos violentos de manera gráfica y prolongada, como cuando la estrella de artes marciales Cynthia Rothrock castra a sus enemigos en películas de acción clase B como Angel of Fury (1992). Puede referirse a una película que genera un efecto violento a través de medios sofisticados de manipulación de la audiencia, como lo han hecho los thrillers desde la era de Hitchcock hasta la de De Palma, Hill y Woo, donde es más probable ver y escuchar cristales rompiéndose que cualquier simulación real de lesión humana. Puede referirse a películas que, puramente en un plano psicológico del drama, profundizan en áreas oscuras, inquietantes y supuestamente malvadas del comportamiento humano de una manera deliberadamente discreta, como todas las películas en la tradición de asesinos psicópatas tipo A sangre fría que va de Badlands (1973), Los chicos de al lado (1985), River’s Edge (1986) y Henry: Retrato de un asesino (1986) a Karla (2006), Ted Bundy (2002) y muchas películas de Chuck Parello o Ulli Lommel(7).

Y por cada nuevo manojo de películas cancheras hasta el hartazgo que intentan burlarse con sofisticación de la violencia, todavía hay dramas muy clásicos cuidadosamente construidos a la manera de The Big Heat que le dan una carga moral y carente de sensacionalismo a sus momentos de muerte. Incluso Woo hizo uno: una epopeya de Vietnam llamada Bullet in the Head (1991).

Tarantino, sin dudas consciente de los muchos hilos en la genealogía que he esbozado, juega sus propios juegos astutos con la representación violenta. Al igual que Godard o Fassbinder, aborda los géneros de acción de Hollywood desde un ángulo inusual, por la puerta trasera, practicando el tipo de “arte termita” propuesto alguna vez por el pintor y crítico Manny Farber. Uno estaría malinterpretando Reservoir Dogs (1992), el exitoso debut como director de Tarantino, si lo tomara como un ejercicio de violencia de diseñador y/o gore gratuito. Como todo su trabajo, apenas llega a ser un thriller: en su forma deliberadamente irregular y minimalista, le dedica más tiempo a lo que hablan los muchachos en los autos que a la mecánica de la trama. Y gran parte de la violencia de la película ni siquiera está en la pantalla: en la famosa escena de la tortura, la cámara en realidad desvía la mirada mojigata durante el punto crucial del desmembramiento. Lo que Reservoir Dogs muestra, y con creces, es un arranque de placer sádico en un espectador voluntariamente masoquista: los momentos insoportables de expectativa prolongada antes de un acto violento, las bromas frágiles y las melodías pegadizas de los 70 que agravan la tensión, son lo que realmente crea el golpe de cine. A día de hoy, Tarantino sigue refinando el arte de este sadismo cinematográfico con la secuencia de apertura de Inglourious Basterds (2009).

Una de las dimensiones más intrigantes del trabajo de Tarantino es su forma de fijarse intuitivamente en dos temas: la fantasía violenta (especialmente la fantasía de venganza) por un lado, y una celebración frenética del consumo carnívoro de cultura pop por el otro. En esto Tarantino se ha evaluado tanto a sí mismo como a su audiencia de culto con demasiada precisión. Ha intuido, con toda razón, que los espectadores más ansiosos por disfrutar de historias tan explosivas como una bala en la cabeza son también los que más persiguen un estilo de vida donde las cuestiones del gusto cultural de masas —lo que sabés, lo que viste y oíste, lo que te gusta y lo que no te gusta— son de suma importancia, por fuera de si uno está siendo irónicamente frívolo o mortalmente serio al consumirlas. (Una escena eliminada del estreno en cines de Pulp Fiction, pero restaurada para algunas proyecciones de televisión, muestra a Thurman emboscando a Travolta y organizando una entrevista en video simulada en la que ella lo sondea sobre distinción reveladora entre la “gente de Elvis” y la “gente de los Beatles”).

Aunque la combinación de estos dos temas —la violencia y el pop— se siente absolutamente correcta y natural en las películas de Tarantino (o, para el caso, en la serie de dibujos animados Ren y Stimpy), la razón por la que deberían ir juntos en cualquier contexto está lejos de ser obvia. True Romance se vincula con dos películas realizadas exactamente una década antes: la nueva versión de Jim McBride de Sin aliento (1983), con Richard Gere, y El rey de la comedia de Martin Scorsese (1982), que proponen una particular ecuación entre violencia y pop. De alguna manera, esa desconexión permanente entre la violencia de la pantalla y la violencia real que vemos en tanta cultura audiovisual contemporánea es el tema mismo de estas tres películas.

Cuando Gere se pierde en los cómics de Jerry Lee Lewis y Silver Surfer, o Rupert Pupkin (Robert De Niro) se obsesiona con el comediante de talk show Jerry Langford, o Clarence diseña su modelo de vida a partir de A Better Tomorrow II de Woo (1987) y de un fantasma de Elvis, vemos una cultura pop que ofrece un mundo imaginario en toda regla, un “repertorio de imágenes” (término de Roland Barthes) con personajes identificables y escenarios de fantasía. En particular, la relación del fanático con este reino imaginario se representa en estas películas como potencial y tal vez fundamentalmente psicótica, ambientada en una realidad virtual aterradora, sin límites ni controles. De formas muy distintas, Atom Egoyan, Gus Van Sant y Michael Haneke han abordado este tema en sus obras de los últimos quince años. De hecho, una de las grandes películas de los 70 que Tarantino cuenta entre sus tres favoritas de todos los tiempos, Taxi Driver (1976) de Martin Scorsese, anticipó la ecuación psicótica de violencia y pop, y este espacio hipersaturado, hiperreal e infundado de la experiencia diaria.

Por supuesto, no todos los aficionados amantes de la diversión del cine pop violento son Rupert Pupkin; la importante perspectiva que ofrecen estas películas es más melodramática que realista. Sin embargo, vivimos en una época muy diferente a aquella en la que Durgnat escribió su crítica, donde ya no es tan fácil descartar las representaciones cinematográficas de la violencia como simples fantasías mágicas del “deseo vuelto realidad”. En la era de la cultura de las armas, cuando los desposeídos urbanos buscan señales para la acción en los ensueños acalorados del gangsta rap, tal vez la vieja histeria alrededor de la insensibilización y la brutalidad masiva finalmente haya llegado a casa.

Cuando se trata de reflexionar sobre los trastornos sociales de raza y clase en todo el mundo —desde la golpiza a Rodney King en Estados Unidos hasta los disturbios de Cronulla en Australia—, Quentin Tarantino sigue enfocado, al menos hasta Death Proof (2007), en una fantasía cómodamente sucia: fetichizar las alegres películas de blaxploitation de los años 70 como Shaft, con sus elencos mestizos, su kitsch disco y sus blasfemias verbales libres y fáciles. Sin embargo, incluso en su obra, hay un claro impulso por ir más allá de los velos y códigos de la mera violencia cinematográfica. Escenas como el interrogatorio brutal de Dennis Hopper por parte de Christopher Walken en True Romance, o el súbito disparo en el estómago a Tim Roth por parte de una mujer anónima en Reservoir Dogs, nos recuerdan esas marcas más escalofriantes que desenfrenadas del cine violento, como el momento en que Mark Rydell le da en la nariz a su amante con una botella de Coca Cola en El largo adiós (1973), de Altman. A finales de los 90, algunas imitaciones afectadas de las escenas violentas de Tarantino, en películas como Out of Sight (1998) de Soderbergh, habían trocado una escena como la de la jeringa en el corazón en Pulp Fiction por una comedia negra familiar, ahora bastante menos provocativa. Y así Tarantino ha decidido saltar, en Bastardos sin gloria, hasta un nuevo nivel de efecto y espectáculo: convirtiendo alegóricamente al propio cine, durante el clímax de conflagración y masacre, en un arma de guerra y venganza justa.En medio de toda la farsa que ha llenado sus películas y las de sus contemporáneos, Tarantino ocasionalmente apunta a momentos de verdad, de verdadero romance(8) o verdadera violencia, que de alguna manera podrían poner todo ese despliegue de citas, sueños y poses en algún tipo de perspectiva. Porque, sin esos preciosos momentos de verdad, todo se convierte en otra bala en la cabeza.

Notas:

1 John Boorman, “Bright Dreams, Hard Knocks: A Journal for 1991”, en Boorman y Walter Donohue (eds.), Projections: A Forum for Film-Makers (Londres: Faber and Faber, 1992), pág. 85.

2 Término sin traducción al español que refiere a una persona tímida y sumisa. [N. del T.]

3 En francés en el original. Refiere a un amor obsesivo y desmesurado. [N. del T.]

4 Refiere a una posición de boxeo en la que el boxeador sujeta al oponente para evitar un ataque. [N. del T.]

5 Véase Raymond Durgnat y Judith Bloch, ” Attention: Men at Work “, Film Comment , vol. 15, núm. 6 (noviembre-diciembre de 1979), págs. 18-26; y Durgnat y Scott Simmons, “Six Creeds That Won the West”, Film Comment , vol. (septiembre-octubre 1980), pp. 69-84.

6 James Toback, “ Bonnie and Clyde , Point Blank : Style as Morality”, en Renatus Hartogs & Eric Artzt (eds.), Violence: Causes and Solutions (Nueva York: Dell, 1970).

7 Ver Adrian Martin, “The World Ten Times Over: Ongoing Adventures in Pulp Poetry“, incluido en Patreon Reward Level 1 PDF, The Merry-Go-Round Broke Down (2017).

8 Nuevamente, Martin hace un juego de palabras con “verdadero romance” para referir a la mencionada True Romance (1993), escrita por el mismo Tarantino. [N. del T.]