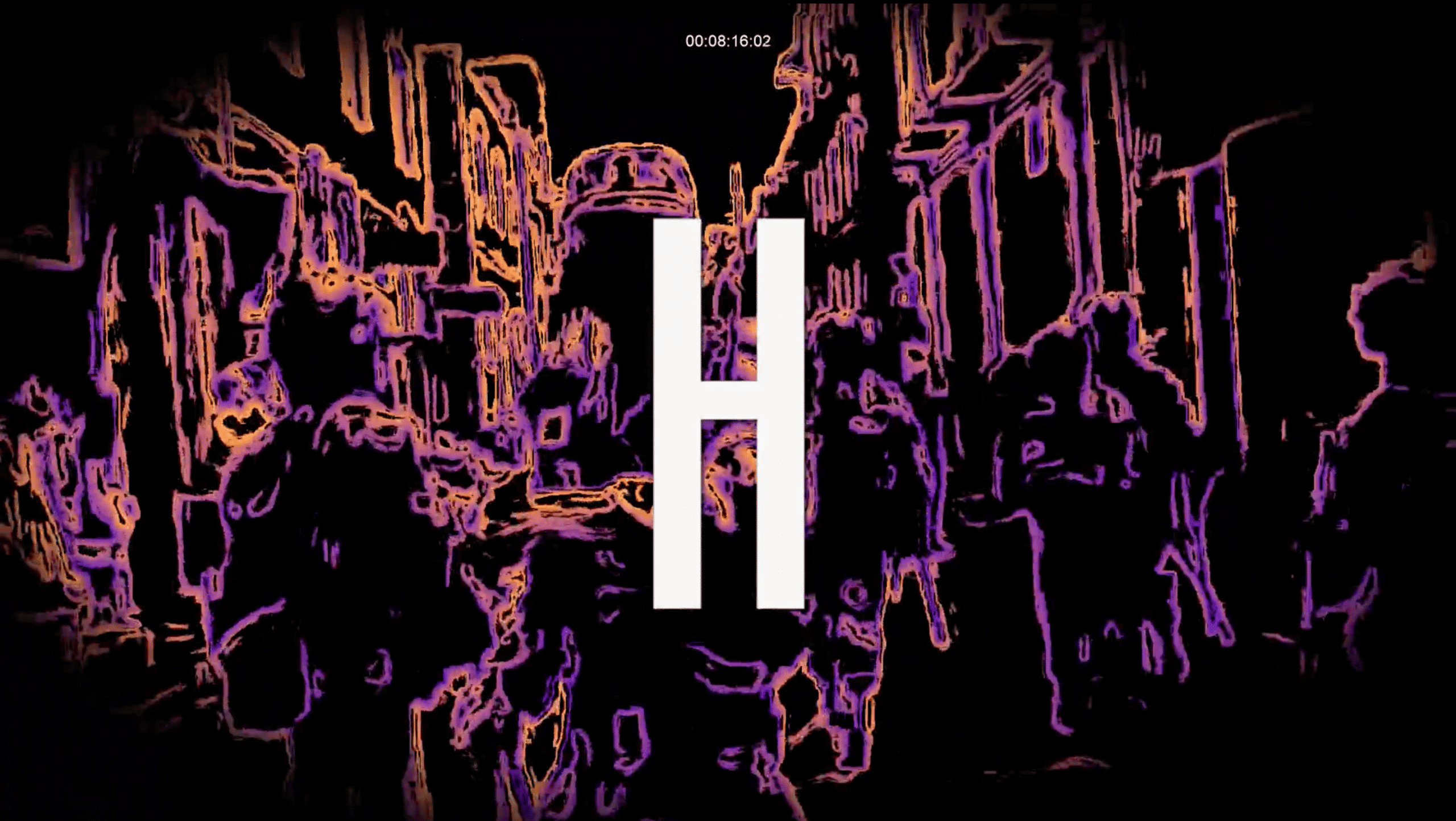

Pablo Martín Weber (Córdoba, 1994) es, lisa y llanamente, uno de los cineastas más interesantes de la actualidad. Por el momento, su obra es breve: tres cortometrajes, estrenados entre 2018 y 2021, y un largo, Ecos de Xinjiang, que desarrolló durante siete años y proyectó el año pasado en la muestra Contracampo, y este año en el FICIC. Sus películas más vistas y celebradas, Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse y Luto, abordan reflexiones sobre la digitalidad de la imagen y los archivos web desde un punto de vista irreductiblemente personal. Parecen jugar con una pregunta extraña: ¿es posible hacer películas íntimas y emotivas sobre la historia de las ciencias naturales, el archivismo digital y los conflictos armados de Oriente Medio? Ecos de Xinjiang es un relato de ciencia ficción más clásico, si es que tiene algún sentido usar esa palabra en relación a su cine. Cargado de distorsión digital, imágenes quebradas y riesgos éticos, desde Jujuy hasta Shanghái, narra la historia de H, un ente incorpóreo que tiene la misión de desencriptar el cerebro del mundo para poder salvarlo. El film fue recibido con una frialdad difícil de comprender. En esta extensa entrevista, realizada en mayo de este año, mientras corría la 6° Semana Mundial de la Cinefilia, intentamos desencriptar este otro misterio, y charlamos sobre política, ciencia ficción, computadoras sobreexigidas, el presente del cine argentino, la cinefilia cordobesa, la SIDE, los procedimientos técnicos y formales que despliega en sus películas, y tal vez diez o veinte cosas más.

Álvaro Bretal: Estudiaste cine en la Universidad Nacional de Córdoba ¿Por qué? ¿Cómo nace tu interés por el cine?

Soy Licenciado en Cine y Televisión, así se llama la carrera de la Universidad. Entré a Cine y cuando iba por segundo, tercer año, hice un año y pico en paralelo del traductorado en italiano hasta decantarme finalmente por Cine.

Les diría que mi interés por el cine surgió a los catorce, quince años, en líneas generales, cuando me empezó a interesar la política, la literatura, el arte. Fue como parte de lo mismo. La verdad, nunca reflexioné del todo sobre esa etapa de mi vida, sobre cuáles fueron las reales motivaciones que me llevaron a hacerlo, sino que me interesaba mucho, sobre todo, el cine argentino y la capacidad para narrar aspectos de la vida, de la historia argentina.

Me acuerdo muy patente la época en que terminé el secundario. Era pleno gobierno de Cristina Kirchner. Había una agitación muy peculiar en esos tiempos, en relación al debate intelectual y a la idea de que efectivamente la historia argentina era algo que estaba en disputa. En el secundario había un clima especial y tuve grandes docentes. En cierta medida, ellos reflejaron ese momento. Me acuerdo que tenía un profesor en una materia, no me acuerdo cuál, tal vez Ética y ciudadanía, y la tarea era ver 6, 7, 8. Y debatíamos en clase, pero no en términos de “oh, Clarín, mirá lo que hizo”, sino “¿qué significa que el Estado tenga un programa así?”. Era muy excitante. Y cuando entré a la facultad también me encontré con ese clima. Marcó el transcurso de mi vida.

El interés más propiamente por el cine, por lo que nosotros entendemos como cinefilia, vino de más grande, incluso les diría entrada la facultad. Porque en la facultad los primeros años no estás por ahí. Al menos a mí me pasó de estar con la mente en otras cosas. Viajé mucho por Latinoamérica, por ejemplo. Creo que fue un poco más adelante cuando empezó la verdadera pasión por el cine. Además, fue avanzada la carrera cuando decidí que podía llegar a ser director. En esa carrera no elegís una especialidad, no es como en la ENERC, sino que es una carrera más general. Entonces recién a los 20, 21 años empecé a hacer cosas mías, a acumular archivos. Y a considerar la posibilidad real de ser director.

Después está la movida de Córdoba, que es otro aspecto. Porque creo que Córdoba tiene una movida muy peculiar en relación a la cinefilia y al cine, con un espacio muy determinado y personas individuales que han generado mucha influencia e interés por el cine en distintas generaciones.

AB: Claro. El Cineclub Hugo del Carril, la librería y videoteca Séptimo Arte…

El Cineclub como espacio. Pero después está la figura de Roger [Koza] en particular. Roger ocupa un lugar muy peculiar en Córdoba, es una persona muy popular. Mi mamá lo conoce a Roger. El otro día se pasó mi película en el FICIC y mi mamá estaba como: “¡Ay, el Roger!” Es una persona que tiene bastante llegada popular porque hace años que tiene un programa en Canal 10 y en Radio Nacional. Entonces tiene esa pata popular y, obviamente, también la pata más cinéfila. También, para mí, personas como Ramiro [Sonzini] son muy influyentes en Córdoba. Es mucho lo que él hace por el cine en Córdoba, y ha tenido una influencia muy grande que creo que ni él se da cuenta. O no se interpreta del todo, porque todavía está ahí. Pero creo que en retrospectiva se lo va a ver como una persona muy importante del cine cordobés.

AB: ¿Vos sos contemporáneo a Ramiro? ¿Tenés más o menos la misma edad?

No, él es más grande. Nunca hemos tenido el mismo grupo de amigos; lo he conocido más por la revista. Él vio una vez un corto mío y me invitó, pero yo ya era grande. Lo conozco hace cuatro o cinco años, un poco antes de la pandemia. No me crié en la cinefilia con él. No soy como Santi [González Cragnolino] o Martín [Campos]. Ellos sí han creado juntos su educación cinematográfica. Yo a Ramiro lo conocí personalmente más de grande, ya más “formado”, si se quiere. Él tenía un cineclub en una pollería. No sé si llegaron a ver eso.

AB: Me lo han contado alguna vez…

Ellos hacían la revista Cinéfilo, que estaba en una pollería en el Boulevard San Juan. Ramiro presentaba las películas pero yo no lo conocía, no compartíamos caravana, no compartíamos nada. Una vez me contactó y me invitó a escribir en La vida útil.

Tengo un recuerdo muy marcado de la primera vez que escuché hablar de El Pampero Cine, una vez que fui a una charla de Roger. Yo era un pibe, Roger no me conocía. Y me acuerdo que me le acerqué y le pedí que me pase el texto del que había hablado, que es el famoso texto que escribieron los de El Pampero para la revista Las naves. En esa época, había salido una película en la que actuaba Palermo, el jugador de Boca, y los de El Pampero hacían un chiste con eso. No volví a leer ese texto, pero estaba buenísimo. Me acuerdo que lo transcribí en un Word y lo repartí entre conocidos en la facultad.

Y después estaba el blog de Roger, aunque a él no le gusta que le digan que es un blog. Es una página. Que ahora la verdad la tengo un poco abandonada, pero en su momento fue fundamental. Me acuerdo cuando salió Réimon, de Rodrigo Moreno, todo el quilombo que se armó, los debates con [Nicolás] Prividera. Después, cuando salió Relatos salvajes, la discusión ahí fue fascinante. Qué llamativo que ahora con El Eternauta: nada. No hay nadie debatiendo un carajo.

AB: Me parece que las redes sociales fueron copando ese terreno. Porque cuando apareció el blog de Roger había otros sitios —incluso en algunos participaba él, como La lectora provisoria, de Quintín— que también generaban entusiasmo. Y no solo La lectora provisoria, que tal vez es comprensible porque Quintín es una figura que genera polémica: entrabas a Otros Cines, de [Diego] Batlle, y también había muchos comentarios. Creo que el de Roger fue el que más sostuvo, hasta hace muy pocos años, la polémica, la centralidad del debate.

Sí, pero ahora está medio congelado.

AB: Ahora sí. Muy cada tanto, por ejemplo en textos recientes de Tomás [Guarnaccia] o Iván [Zgaib], hay una respuesta, un intercambio breve, y chau. Antes eran ristras.

Creo que el último gran debate, no de grandeza sino de mucha gente participando, fue el de Concierto para la batalla de El Tala.

Juana Tenenbaum: Respecto a Con los ojos abiertos y La vida útil (pienso en textos como “La década geopolítica” y “Memorias del subdesarrollo 2: las películas del Estado Islámico”, particularmente), ¿cuándo decidiste vincular la escritura y la investigación en torno a las imágenes de tu archivo?

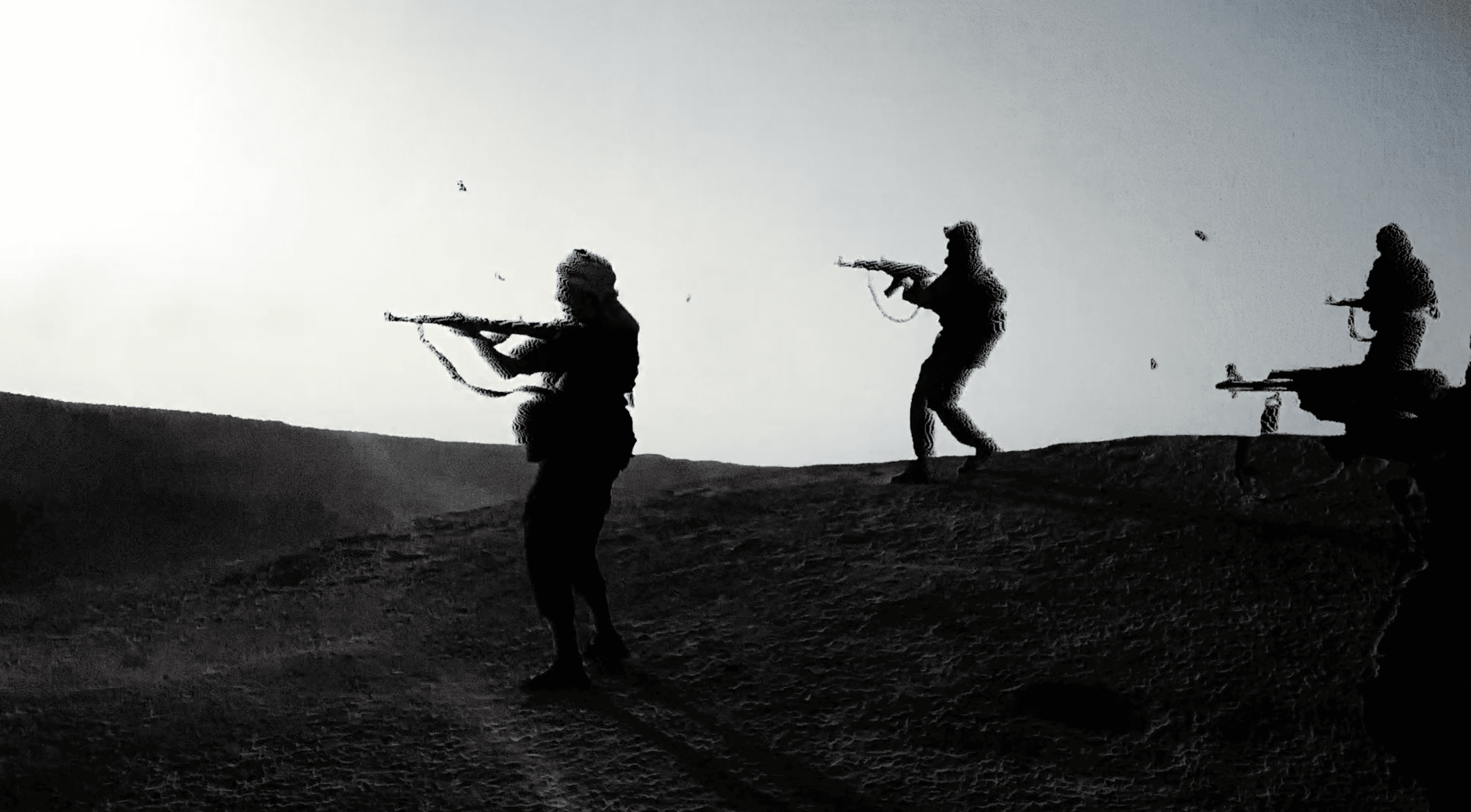

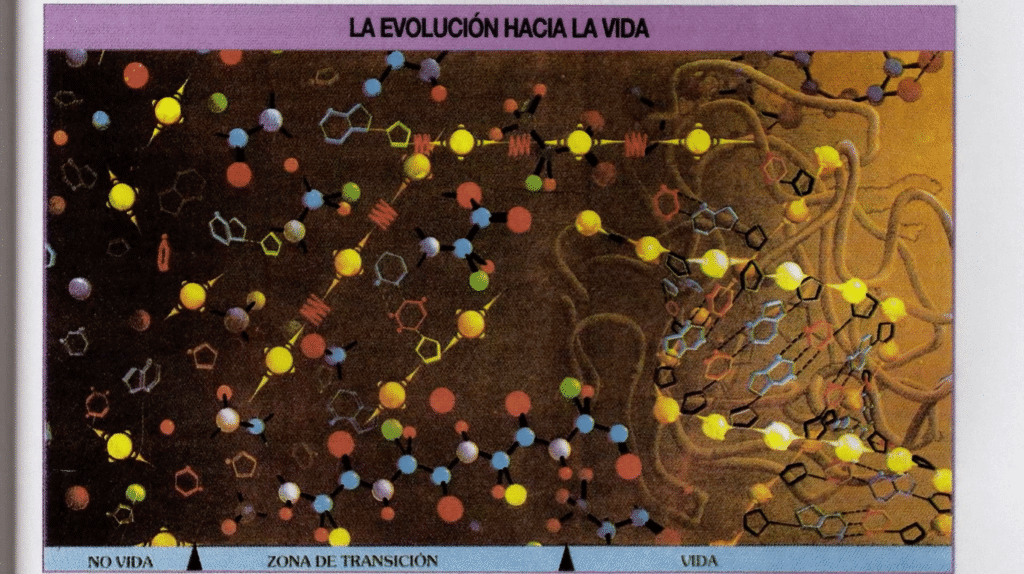

Eso empezó más con Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse [2020], porque fue mi tesis de grado. En ese momento yo estaba particularmente interesado en el rol que cumplían las imágenes “cinematográficas” en el conflicto sirio. Veía ahí algo que era una novedad y a la vez no tan novedad. Y había para mí un signo de algo que iba a ser importante más adelante, o me parecía que era algo relevante a tener en cuenta y que iba a ser pivotal para pensar el rol de las imágenes en los conflictos políticos que se avecinaban. Tenía mi archivo y, con esa intuición, se me ocurrió hacer esa película y una investigación en torno a ella. Viste que la relación del arte y la academia es siempre rara, por razones obvias y no tanto. Lo obvio, lo que sabemos todos: el vínculo conflictivo entre la academia y el arte tiene grandes debates hipertrillados, como las dificultades que tiene el mundo académico para integrarse en el arte, las dificultades que han tenido las personas, algunos escritores o artistas, para integrarse a la lógica académica y demás. Pero a su vez creo que en los últimos años ha habido un impulso muy grande para integrar o adaptar la academia a valores o cuestiones artísticas que por ahí le son ajenas. Hasta hace un tiempo, quedar en el Festival del Mar del Plata no te generaba puntos en el CONICET. Ahora entiendo que sí.

JT: No sabía que sumaba puntos.

Sí. Yo no voy a hacer eso, pero entiendo que sí. Es un ejemplo. El mundo de la academia de las artes se ha ido adaptando un poco al mundo de las artes. Y yo hice un tipo específico de tesis que es Creación, Producción académica, Producción-Creación, una cosa así. Que es que la obra puede ser parte de una producción académica, con lo bueno y lo malo que tiene eso, y hacés una reflexión mucho más breve —no una tesis de cuatrocientas páginas— sobre lo que hiciste. Está la idea de “bueno, voy a reflexionar sistemáticamente sobre mi propio trabajo”, que tiene aspectos interesantes y otros que me parecen… no sé, un pibe de 20 años que está haciendo su primer corto no necesita reflexionar tanto sobre lo que hizo. No es que sos James Joyce reflexionando sobre tu obra.

Yo hice un texto larguísimo, que se publicó en laFuga, la revista de Chile, que es mi tesis, básicamente. Es un texto de treinta páginas sobre Homenaje… No sé qué valor o qué interés tendrá hoy, pero ese fue el punto en el que uní en mi vida la reflexión académica y la producción artística. Después, nunca más. Después hice otra vida. El proceso de creación de mi última película estuvo acompañado por un proceso más de trabajo en el sector privado, de filmar y editar y trabajar, y en mi tiempo libre hacer la película, ya no tanto con un bagaje académico importante. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, pero no tanto en torno a lo que hago. No estoy muy pendiente de las discusiones sobre el archivo. Son cuestiones realmente muy específicas de la academia, de la cual hoy estoy un poco alejado.

AB: Hace poco hablaba con Maui Alena sobre una tendencia en el cine contemporáneo, que en realidad no nace con el cine contemporáneo, sino con otras artes, que consiste en que la obra se sostenga en el texto. Un riesgo, en relación con esto, es que de alguna manera el texto reemplace un aspecto interpretativo de la obra artística. No digo que sea lo mismo que se pretende en la facultad cuando te piden que reflexiones sobre tu obra, pero imagino que ese riesgo también puede estar.

Por ahí cuando uno plantea ese tipo de discusiones le erra el tino a la hora de buscar la causa última, o sea porqué pasa eso. Es una buena pregunta. En el caso del aspecto académico-científico, estoy seguro de que está estrictamente ligado a una cuestión laboral: “bueno, yo quiero investigar en las artes, quiero tener los puntitos para tal cargo, necesito esto”, y es una cuestión de vida o muerte. No lo digo ironizando ni haciéndome el canchero, sino que realmente es así. Entonces hacemos la reflexión de 30 páginas para que entre en un catálogo que pueda ser admitido en tal o cual lado… Creo que, en general, en el mundo del cine, hay una subestimación de cuáles son las consecuencias que tiene la burocracia en lo que uno hace. La burocracia tiene consecuencias muy marcadas, patentes en las propias películas, y creo que esta discusión en particular está atravesada por eso. También nuestro arte tiene una relación muy peculiar con el dinero, entonces a la burocracia académica se le suma otra…

JT: La mercantil.

Claro. Y después otra burocracia más, que es la de los circuitos de los festivales. Son burocracias que son autónomas y tienen reglas internas y procesos endogámicos que por ahí se chocan y por ahí no. Es complejo. Hay que saber navegar esas cosas. Lo digo por experiencia puramente personal. A mí me costó horrores, con Ecos de Xinjiang [2024], mi última película, inscribirla en algo. En lo que sea. Me parece que lo que pasa con Ecos… es que muchas personas no saben dónde ubicarla y cómo interpretarla. Y las interpretaciones que he leído, o sobre las que he conversado, para mí están muy, muy, muy lejos de lo que es, y creo que en parte yo soy responsable de eso, porque no supe cómo incluirla dentro de una línea más grande. En el trabajo del cine es relevante eso, y es un poco lo que pienso a futuro para mi trabajo: tener más pensado el aspecto de cómo se integra la obra que uno hace dentro de esta estructura burocrática que es inevitable. “Estructura burocrática” en un sentido muy amplio del término. O sea, la organización de la Semana Mundial de la Cinefilia puede ser una estructura burocrática.

JT: Sí. Tradiciones, agendas, géneros, algo en donde encasillarlo.

AB: Cómo se puede inscribir en algún tipo de circuito…

El que sea. Con nuestra película, en siete años que la estuvimos haciendo, no conseguimos ni diez centavos. Lo único que conseguimos fue quedar en un work in progress del Festival de Mar del Plata. Después, no conseguimos entrar en ningún lado. Y la estrenamos en Contracampo, un lugar que no tiene nada que ver con ningún circuito de nada, en FICIC [Festival Internacional de Cine de Cosquín], y ahora ningún festival la quiere. La rechazaron de todos lados. Más allá de si la película es buena o mala, te hace pensar, porque entiendo que buena/mala no son las categorías con las que se financian y programan cosas. Siento que no hay un lugar para lo que estoy haciendo. No lo digo en términos de victimización sino que es algo que tengo que pensar yo como artista, no necesariamente para resolverlo pero sí para entenderlo mejor, porque es algo muy marcado.

AB: Es curioso, porque tus películas son muy actuales, en términos formales y temáticos. Uno pensaría que aunque sea ahí hay un interés para los festivales, si es que los festivales están interesados en pensar el presente del cine. Porque tampoco es que estés haciendo dramas tipo Claude Lelouch, que no están muy de moda actualmente. El punto es que hay categorías y preocupaciones que van más allá de lo que para mí debería ser el interés principal de los festivales de cine: tratar de pensar, mostrar, programar y poner en debate imágenes muy actuales, del presente, desde archivos conseguidos en internet hasta reflexiones audiovisuales sobre la digitalidad en la imagen, o formas de narración que no sean ni clásicas ni las usualmente incorporadas a las ficciones de moda en el circuito independiente…

No estoy seguro de lo que estoy diciendo, es una intuición, pero me parece que de las películas de material de archivo se espera y acepta una radicalidad política mucho más grande. Es más fácil y aceptable tener una perspectiva radical cuando estás haciendo una película de archivo. Yo creo que lo que nuestra película tiene es que no busca construir una reflexión política muy concreta sobre algo determinado. Entonces, cuando estás trabajando en temas como Rusia, con la invasión de Ucrania, cuando estás usando material de archivo de cosas que en los países centrales son muy sensibles, los tipos ven esa película y no les queda claro: “¿Acá hay una denuncia de la invasión rusa o no?, ¿hay una denuncia del militarismo ruso o no?” No queda claro en la película. A mí me parece que se espera mucha más claridad política de una película hecha con material de archivo que de una película no hecha con material de archivo. Me llama la atención la explosión de películas que ha habido de material de archivo, y cómo muchas veces esas películas hablan de cosas que las películas de ficción no.

AB: También me parece que hay un terreno en el que se inscriben las dos películas anteriores [Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse y Luto] que tiene que ver con la presencia del yo. Un lugar de enunciación mucho más reconocible. Y la última película rompe con eso. La primera vez que la vi quedé muy sorprendido, porque esperaba algo más cercano al ensayo, a la primera persona, que es muy fuerte en Luto [2021] y en Homenaje… —sobre todo en Luto, que es muy emocional—. En la última, de pronto, hay un distanciamiento. Pero esta es una cuestión más analítica, no debería ser una razón para que los festivales le den la espalda.

A mí me llama la atención. ¿Ustedes qué creen?

JT: Puede ser la confusión. Hay una gran tensión entre la separación que generan muchas de las imágenes y el arraigo que genera la voz en off. Ves Ecos de Xinjiang y no entendés la intención en un sentido político o coyuntural. ¿Esto critica a quién? ¿Es bueno para quién? ¿Está de este lado del hemisferio o del otro? Si bien se mencionan fechas y ciudades específicas, lo que mueve el viaje de H es el reconocimiento del pulso y eso es muy anómalo.

Puede ser. Y después otra cosa es esta idea de usar imágenes que no son ficcionales para hacer una ficción. Con todas las discusiones de la ética del documental y tal, puede haber personas que no estén de acuerdo con eso. Por ejemplo, en Ecos… la familia rusa sí sabe que sus imágenes se usaron en la película. Pero no es solo eso sino la cuestión ética de manipular imágenes reales para hacer una ficción. Es un poco la operación política del presente. Desde los deepfakes o cualquier tipo de fake news, o el pánico moral con los inmigrantes en el primer mundo y demás: ese tipo de operaciones hoy son las operaciones del poder y de la extrema derecha. Entonces yo estoy haciendo la misma operación, en cierta medida, pero con otro fin y en otro contexto. Creo que esa operación que nosotros estamos haciendo requiere una serie de precauciones que uno, en el calor del proceso de realizar la película, no siempre tiene en cuenta. Puede que en esa danza la película se haya sobrepasado.

JT: Sentiste que deberías haber tenido más cuidado.

Todo el tiempo, porque estás construyendo una narrativa que es completamente ajena al origen de ese material. Y estás usando trabajo de otros y reinterpretando. Y no solo eso, sino que lo estás manipulando de manera radical, en el sentido de que estás manipulando hasta la composición material de esos archivos. Entonces uno tiene que ser precavido. La película muestra a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad institucional, o siendo torturadas, o presas en condiciones muy malas. Son las partes en donde más editamos la imagen; la parte de Confucio, que son como manchas rosas. Estás viendo el vestigio de una tortura, el vestigio de alguien siendo abusado por la policía. Y eso es delicado, lo tenés que pensar bien. Estás al borde de echarte un moco, me parece; jugando al límite. Incluso puede ser discutible si me lo eché o no. Ese es otro aspecto problemático del proceso de producción de la película.

Cosas en las que pienso, en relación a mi trabajo en Ecos…: Mijáilov, que es torturado en toda la película en la cárcel, no es un tipo. Agarramos muchas torturas, en muchos lugares distintos (te imaginarás que imágenes de la cana torturando gente no hay precisamente pocas en internet, porque pasa en todos los putos lados del mundo), y de todas esas personas creamos un Mijáilov, que es el pelado que se ve en la película. Esas son operaciones políticas complicadas. Nosotros somos conscientes de eso. Ahí al frente está el límite.

AB: Vuelvo a lo mismo: uno pensaría que a los festivales les interesaría mostrar esas películas para poder discutir sobre ellas. Pienso en una película políticamente muy compleja: The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer. Es una película que teóricamente da, y efectivamente dio, para muchísimos debates y discusiones. Y es medio obvio, pero para que se haya discutido fue clave, antes que nada, que se haya podido ver. Si las películas no se programan…

El tema, en ese caso en particular, es que tenés el interés del director poniendo el cuerpo. Creo que inconscientemente se le otorga menos valor a una película así hecha en una computadora que hecha en un rodaje. La sola idea de que la pueda hacer un chabón en su casa… Porque la hice yo solo, casi. Obvio que hay sonido y demás. Pero imagínense lo loco que es eso. Para mí parte del desafío era crear en esas condiciones la historia que creamos, con lo bueno y con lo malo. Pensar que esa historia se puede contar en un cine sin salir de una habitación era un desafío muy grande, muy interesante. Pero creo que también puede haber un prejuicio o un sentido común en tanto que, como no saliste de tu casa para hacerlo, tiene menos valor.

JT: No saliste de tu casa ¡y encima agarraste cosas de otros lados!

Y encima contaste una historia de un pueblo que no es el tuyo (risas).

JT: En Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse decís: “Cómo separar la señal del ruido. Como en la política. A veces parece que no se puede. Pocos pueden. El poder puede”. Hay un tipo de señal que no se valora más que cuando se separa de cierta forma. La política atraviesa toda tu filmografía pero desde un lugar diferente al que se espera cuando se piensa en “cine político”.

AB: ¿Cómo es el proceso de hacer dos cosas distintas? ¿Qué nos podés contar sobre el proceso de armado de las películas? Decías que a Ecos… estuviste trabajándola siete años. ¿La idea surgió de archivos que tenías en internet o tenías una especie de guión previo?

Ecos… fue lo primero que empecé a hacer en mi vida. Las otras cosas las hice en el proceso. Las hice con la misma base de datos que originalmente estaba juntando para Ecos… La empecé en 2017, 2018, justo cuando estaba terminando Fragmentos desde el exilio [2018].

El proceso creativo de estas películas ha estado muy integrado a mi vida. Creo que nos pasa a todos. Si yo te preguntara a vos desde que te levantaste hasta que te acostás en qué momento estás online y en qué momento offline… Bueno, hay una barrera que se ha ido desintegrando en los últimos años. Entonces uno nunca está del todo offline y nunca del todo online. Y como el proceso de creación de la película es algo que surgió a partir de la experiencia en internet, obviamente, para mí es muy difícil ponerle límites al proceso. Ahora ya no estoy más en Twitter, pero cuando estaba en Twitter seguía a cuentas muy enfermitas: chabones que siguen la guerra todo el tiempo, que suben imágenes de las posiciones, archivos de drones, etc… Por ahí veía una imagen de drone y decía: “Si le hago una máscara acá, ¿la podría agregar acá o allá…? ¿Si la ralentizo me entra en tal hueco que tengo? Bueno, la descargo y después veo”. Capaz estaba en mi sillón chateando y terminaba haciendo eso. Y por ahí en el guión decía que pasaba una cosa, pero como conseguí un plano en el que se ve desde tal otro lado, al final en el guion podía pasar otra cosa. La búsqueda del material, la escritura del guión, la manipulación de los archivos y el montaje van juntos. Es un proceso híbrido, con perdón de la palabra.

Eso es lo primero que te puedo decir sobre la película, o en realidad sobre el método que he usado para hacer todas mis películas. Después, en Luto está el caso específico del archivo fotográfico de Cande [Pérez Celayez]. Hay matices, pero en líneas generales es ese proceso de constante intervención y creación.

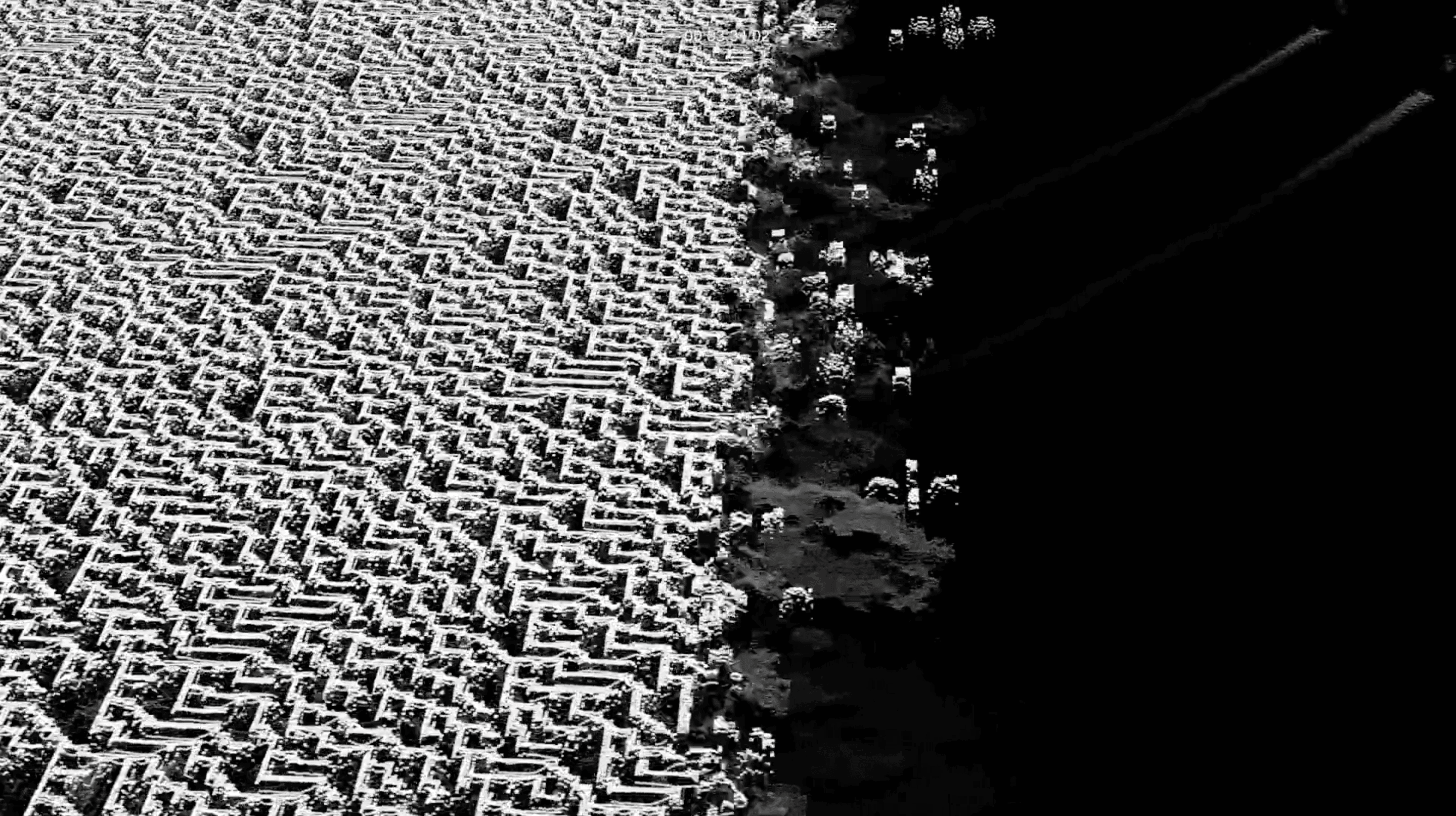

A mí me gusta mucho la palabra streaming. Es una palabra en la que pienso mucho. ¿Qué es el streaming? Por ahí uno lo asocia solo con las plataformas de streaming. Ahora, a mí me gusta mucho el concepto, no para alabarlo sino para pensar el rol que ocupan las imágenes en el presente, y en particular el rol que ocupan las imágenes en términos materiales en nuestra vida. Cuando decimos streaming uno lo asocia inmediatamente a un río. El stream es como el cauce del río, y el streaming es esta idea de que los flujos de la información son justamente fluidos, cauces, algo que discurre permanentemente dentro de una estructura medianamente fija.

En cierta medida, el streaming es para mí hoy la forma que el poder le adjudica a las imágenes. La función que el poder le adjudica a las imágenes. Es decir, las imágenes que viven en un presente perpetuo y circulan de manera fugaz, y que uno asocia a la inmaterialidad, a la nube, al discurrir de la información. Para mí la tarea fundamental, en ese rol que les es asignado a las imágenes, es justamente la de quebrar eso. Las imágenes no son flujos, las imágenes son materia. No vivimos en la metáfora de Heráclito, en la que nadie baja dos veces al mismo río, sino que hay temporalidades, y la temporalidad es una dimensión que se inscribe en la materia. El río está sujeto al tiempo geológico, el streaming está sujeto a las estructuras materiales del capitalismo de la información. Entonces, las imágenes no están en el éter, sino en servidores, en tu bolsillo, en tu Google Drive o donde sea, pero están alojadas materialmente en algún lugar, y el acceso a esos lugares está delimitado por la propiedad privada, por el capitalismo financiero, por un montón de aspectos. El proceso creativo está ligado a esa voluntad de cortar el flujo, escindirlo, quebrarlo de una manera muy humilde y muy individual; no colectiva y no política, en el sentido de acción política, sino en un acto que se realiza en cierta soledad.

Por ahí otras personas te dirán: “no, eso no es, sino que sería apropiarse del flujo, redireccionarlo”; ese discurso de jugar con las reglas del adversario. No es eso lo mío. Lo mío es mucho más individual y mucho más solitario. Porque ese es otro aspecto de este proceso: es muy solitario. El guión en particular va emergiendo de este proceso, de mi inscripción en el flujo y de la posición que yo tengo en ese flujo específico, que está dada por mi comportamiento en internet, con mis intereses y demás. Veo esas cosas: mucho material audiovisual de la guerra, mucho material audiovisual de cárceles. Y voy construyendo sobre esa base. Después, el guión son intuiciones, ideas: un plano, una imagen, un tiempo, una música, una cosa que está en la línea de tiempo y se sostiene, se sostiene, y de pronto esto puede ocupar un lugar dentro de esta concatenación específica, y acá ya tengo esta escena de prisioneros escapando de la cárcel, esta otra en la que están los tipos mirando a cámara afuera de la cárcel, y la quiero fija, quiero que sea como un fotomontaje… entonces se cae internet, y ahí, cuando se cae Confucio, de pronto no hay movimiento en las imágenes y es todo fotomontaje… Es un proceso que se va dando en la interacción cotidiana con el material.

JT: Todos tus trabajos están hechos a partir de la misma base de datos. ¿Cuándo empezaste a recolectar archivos? ¿La mayoría son del terrorismo islámico? Supongo que varios de esos documentos no poseen fuentes inmediatamente reconocibles.

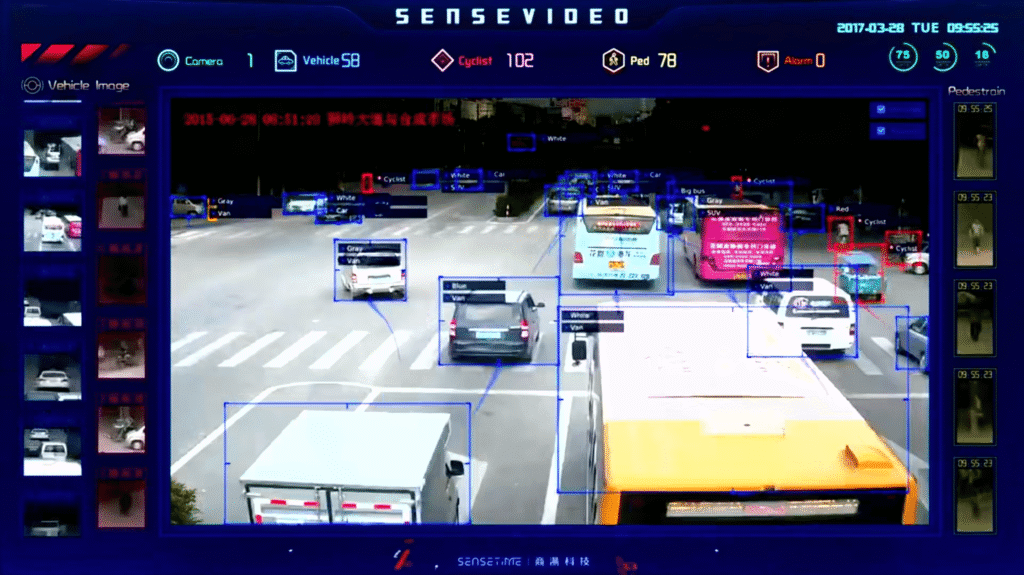

No es una base de datos fija, porque justamente las bases de datos son fenómenos dinámicos, que están en perpetua actualización y transformación. Eso por un lado: la base de datos que existe hoy en mi computadora no es la misma que existía ayer, ni antes de ayer ni en 2017 cuando empecé la película. Es un proceso de retroalimentación que se va desarrollando en el tiempo de manera contingente. Probablemente en el 2017 había una presencia mayor de la cuestión islámica, sin embargo hoy te podría decir que el escenario de Ucrania tiene más protagonismo. Es variable. Incluso el 7 de octubre de 2023 no hizo que vuelva a tener más imágenes sobre terrorismo islámico, porque organizaciones como Hamas y Hezbollah tienen procesos de producción audiovisual muy distintos a los del ISIS y Al-Qaeda. Digamos que sus diferencias ideológicas y teológicas tienen consecuencias en los modos en los que cada organización produce y distribuye sus piezas audiovisuales. Si tuviera que pensar en qué es lo “no variable” en todo este proceso te diría que es la cuestión del Estado, que es una de mis grandes obsesiones: cómo el Estado crea y distribuye objetos audiovisuales de la misma manera con la que crea y distribuye narraciones de índole textual narrativa, cómo el Estado almacena y cómo su manera de almacenar afecta el mundo físico real en el que vivimos.

AB: Viendo hoy Ecos… de vuelta pensaba que es una película que me acerca más a cierto tipo de literatura de ciencia ficción que la mayoría de las películas de ciencia ficción. Quiero decir: a las películas con Charlton Heston de los 70 las disfruto una barbaridad, pero de pronto hoy existen herramientas para dialogar realmente con cierto tipo de ciencia ficción de los 60/70, con [Philip K.] Dick, con [Stanisław] Lem, con la ciencia ficción dura, y no me parece que se esté aprovechando del todo, o por lo menos yo no lo veo.

Sí, claro. Creo que hoy el estado de la ciencia ficción es lamentable, sobre todo en el audiovisual. Sacando Dune [Villeneuve, 2021/2024], que para mí es casi un milagro —sobre todo la segunda, una monstruosidad de película—, es como que la ciencia ficción se olvidó de reflexionar sobre el dispositivo del cine. Está muy centrada en repetir esquemas y acríticamente insertarse dentro de determinados circuitos de distribución y producción, no más que eso.

El cyberpunk fue mi gran pasión, y hoy ves el cyberpunk, y Netflix hace un cyberpunk, Altered Carbon, y parece una novela venezolana. A mí me gusta la literatura de ciencia ficción que reflexiona sobre las condiciones de la literatura. William Gibson es eso. Es un chabón que crea una literatura de género, un género, el cyberpunk, y al crear ese género el chabón está pensando sobre la literatura. Eso es lo que a mí me interesa de la ciencia ficción: cuando no implica solamente “crear mundos” o “idear cosas” sino que es una herramienta para reflexionar sobre el arte en el que la obra se inscribe. Me interesa el vínculo entre literatura y cine en el tema específico de la ciencia ficción. Me iba a poner a hablar de Dune, pero me imagino que no les interesa.

AB: (Risas) No las vi, pero sí me interesa.

Te digo la verdad, no sé si alguna vez había tenido una experiencia de una película de ciencia ficción que sale en el presente, voy a verla al cine y salgo diciendo la puta madre. ¿Vieron esa entrevista que le hicieron a [Serge] Daney en los noventa, que está con un sombrero y unos lentes…?1 En esa entrevista, hay una parte en la que él habla sobre Odisea del espacio [Kubrick, 1968], y habla sobre cómo para él fue la última vez que el cine hizo eso, de que vas al cine y decís: “¡Wow!, el futuro va a ser así”. La película te hace pensar en la capacidad creativa de la humanidad y en cómo el propio cine se inserta en eso. Creo que a mí con Dune me pasó algo parecido.

Yo sé que el guión por ahí es medio pedorro en algunas cosas, y tiene mucho de contar la fábula, son cosas de las que soy plenamente consciente, pero es ver la película, o sea: el desierto, estar en el desierto. Es una experiencia táctil, material. Para mí es una obra maestra, sin dudas, sobre todo la dos, que salió un par de meses después del 7 de octubre del 2023, del ataque de Hamas a Israel. Para mí es una gran, gran, parábola sobre el método de la guerra de guerrillas contra un poder imperial más fuerte en un desierto. Es algo fascinante, porque uno asocia la guerra de guerrillas con la jungla, con Castro, con Vietnam…

AB: Sí, la posibilidad de esconderse.

En el caso de Hamas, la brutalidad de la guerra civil, la guerra de guerrillas, es urbana. En el desierto y urbana. Eso es brutal. Y en Dune es la guerra de guerrillas pensada en el desierto, que es una cosa muy extraña, porque ¿dónde mierda te vas a ir en el desierto? Ver eso en el medio de la guerra y del genocidio para mí fue una cosa fantástica. En la dos, la escena en la que [Timothée] Chalamet doma el bicho es fabulosa. Para mí no se hace algo así hace años.

No sé si respondí tu pregunta en relación a la ciencia ficción. Para hacer énfasis en lo que ya dije: me interesa cuando reflexiona sobre las condiciones materiales del arte en el que está inscripta. En el caso de la literatura, cuando la ciencia ficción reflexiona sobre la literatura, y en el caso del cine, cuando hay una reflexión sobre el procedimiento cinematográfico, el procedimiento de creación de una película de ciencia ficción. Alphaville [Godard, 1965] para mí es el gran ejemplo de eso. O en La Jetée, la película de [Chris] Marker, también es algo muy marcado. No es que yo quiera comparar mi película con esas dos.

AB: Lo que pasa es que, volviendo de vuelta al mundo de los festivales, como decía hace un rato, el cine independiente en general se regodea en darle la espalda a los géneros. Yo no voy a esperar que Hollywood saque grandes películas de ciencia ficción todos los meses, pero sí podría esperar, en todo caso, que haya muchos cineastas con pocos recursos económicos buscando la manera de vincularse con los géneros de formas creativas. Y pasa poco.

Pasa poco, y cuando pasa, lo primero que pasa es que ese chabón se va al mainstream y termina haciendo la misma mierda que hacían los otros.

JT: Sí, porque además vos mismo decís que con Ecos… la recepción de parte de los festivales no fue buena, entonces es darte la cabeza contra la pared.

Algo que me gustó de la película japonesa de anoche [Carmen vuelve a casa, Keisuke Kinoshita, 1951; proyectada en el marco de la 6° Semana Mundial de la Cinefilia] es la ética casi talibán que tiene la chica sobre su arte, la chica que vuelve al pueblo. Es como: “este es nuestro arte y nuestro arte nos tiene que destruir”. Eso me pareció muy interesante, y a su vez cuando ves el arte te preguntás “¿¡por eso te vas a morir!?” Pero bueno, se entiende lo que significaba para ella en ese contexto específico.

En el proceso de hacer Ecos… cultivé una idea medio autodestructiva, en el sentido de que yo siempre tuve la intuición de que lo que estaba haciendo no tenía ni la más puta relevancia de nada. Y a medida que intentaba buscar plata y no conseguía, intentaba armar una carpeta… Y me pasaba que veía las convocatorias y no tenía forma de adaptar la película a la carpeta que te pedían. O sea, ni siquiera es que te la rechacen; es no poder hacerla. Es un punto de extravío y aislamiento, de soledad. Y tuve esa sensación durante todo el proceso. No es que me cayó como la gran catástrofe de la vida que no se vea en tantos festivales. No es un problema real. Obvio que uno prefiere que la película esté ahí, que se vea. Pero la vio muy poca gente: las personas que estuvieron ese día en Contracampo y las personas que estuvieron ese día en el FICIC. Nadie más. Alguien la habrá visto en un link, pero no es lo mismo.

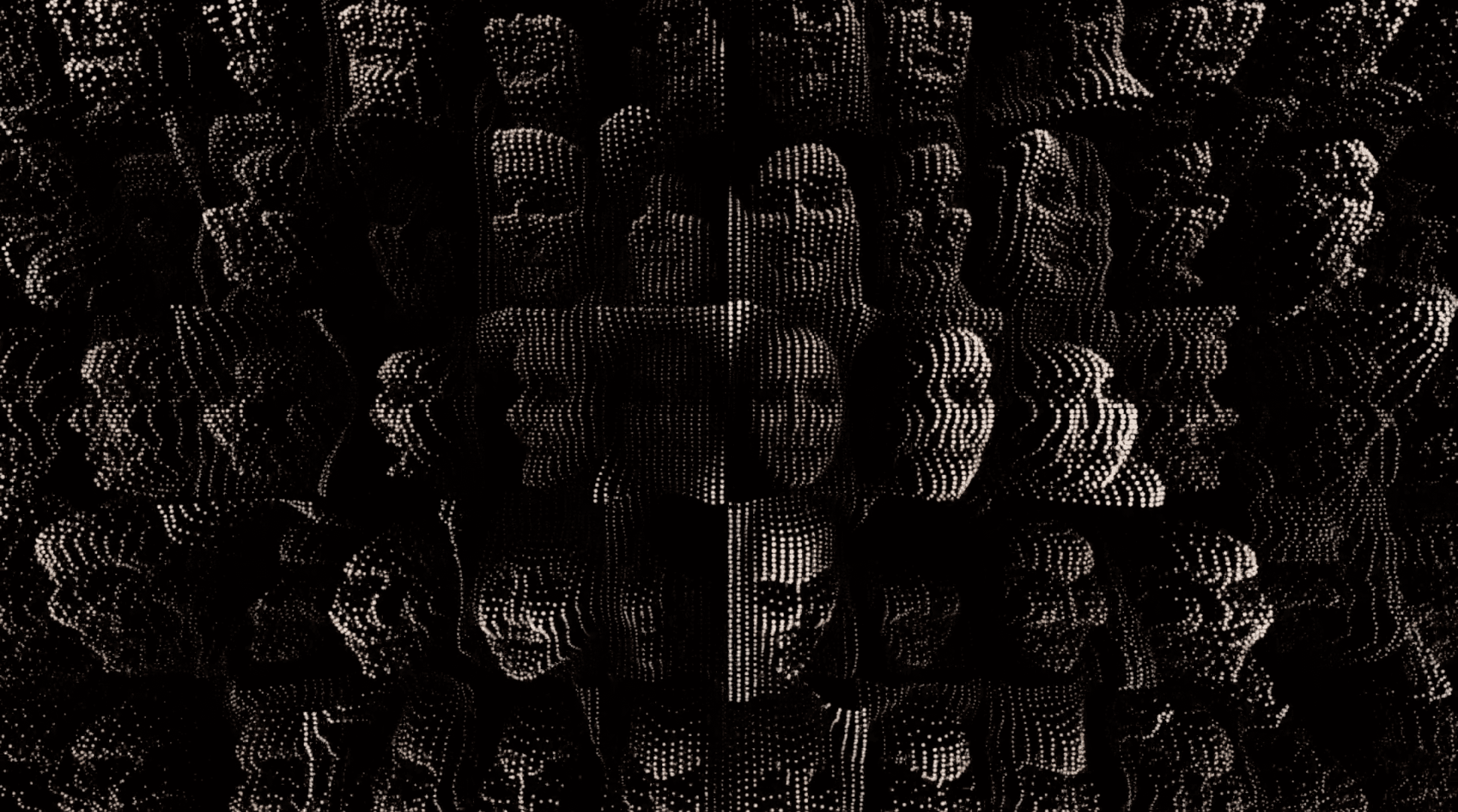

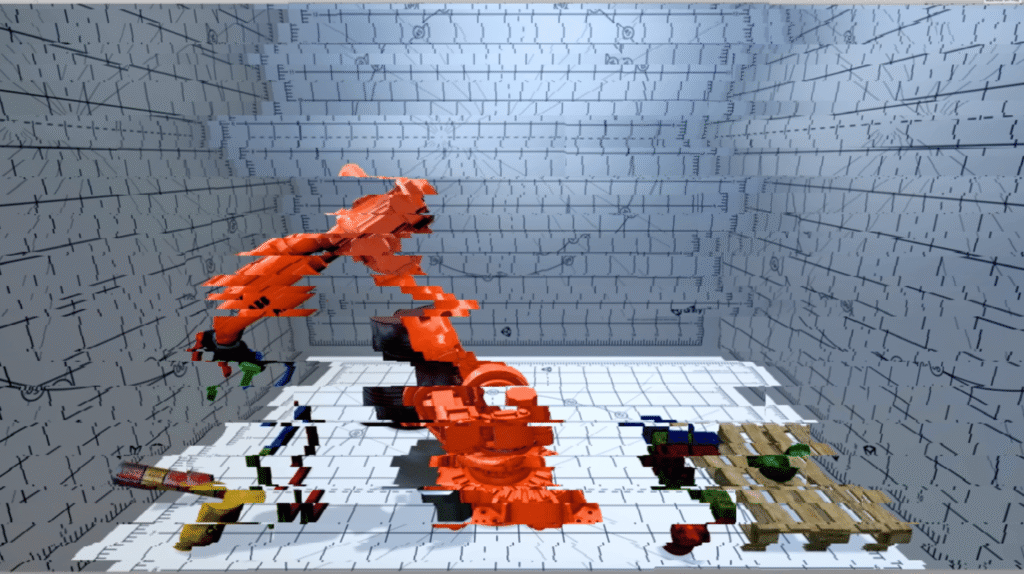

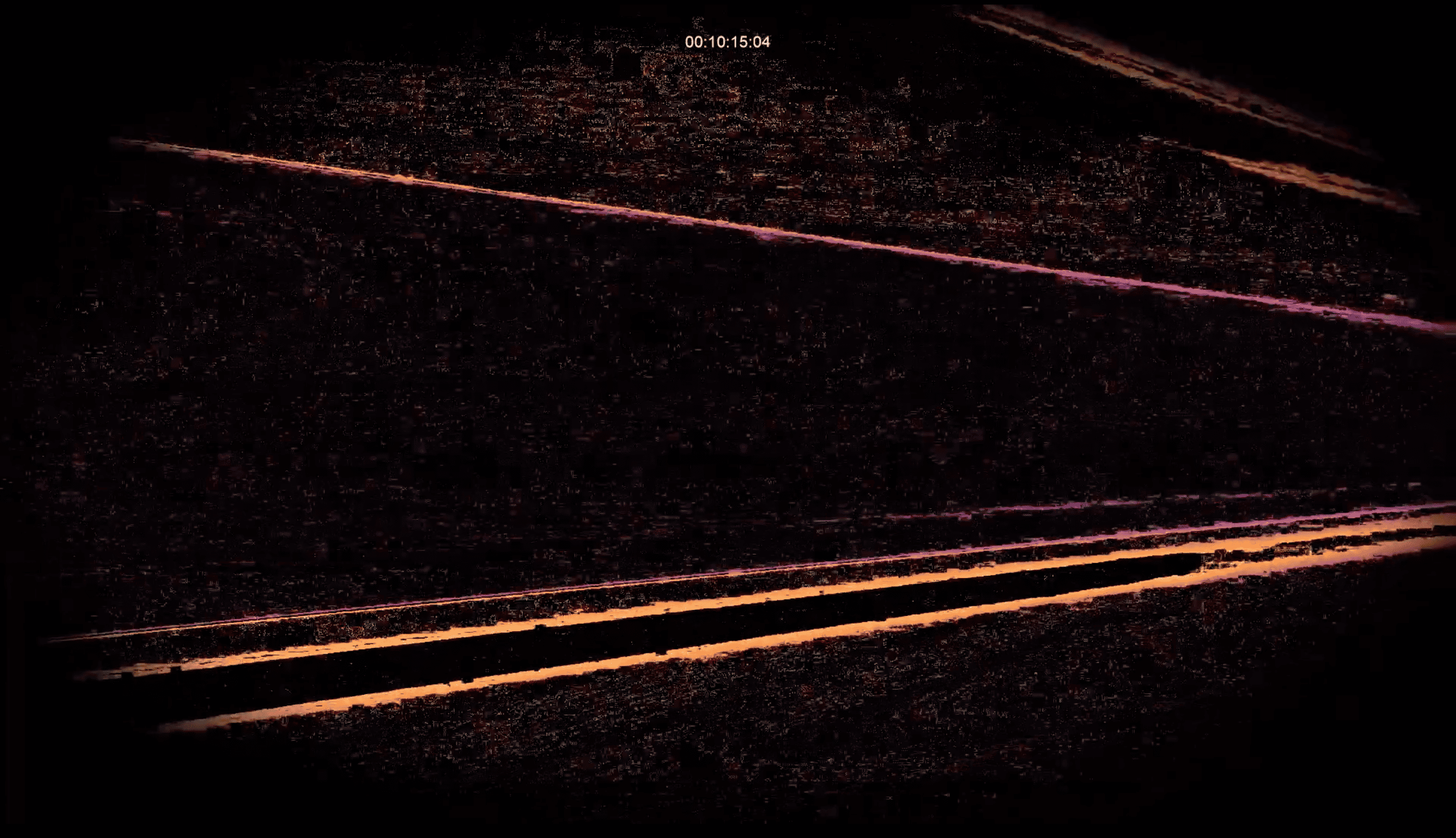

JT: ¿Cómo están creadas las imágenes de la película? Por un lado, están las grabaciones de la familia rusa. Por el otro, las de los prisioneros, que son siluetas vectorizadas de alto contraste; líneas naranja y violeta neón sobre fondos oscuros que se van transformando en mapas.

Es un sistema de partículas, una forma específica de creación de simulaciones tridimensionales. Vos creás puntos en un eje cartesiano tridimensional; tenés el eje x, el eje y y el eje z, que es el que le da la profundidad volumétrica. Entonces en ese mapa cartesiano tenés una cantidad inmensa de puntos. Lo que hacés es crear una partícula para cada punto. Y después, conteniendo una partícula en cada punto, moldeás tridimensionalmente lo que querés. En ese mundo tridimensional, lo que hago es crear un rectángulo, ponerlo a 90 grados de la cámara digital y hacer que el rectángulo ocupe la totalidad de la cámara. Entonces el rectángulo es el plano. Y después al material de archivo se lo ponés como textura del rectángulo. Cuando tenés la textura del rectángulo, es decir el mapa bidimensional, al archivo de video lo usás como textura bidimensional de un rectángulo bidimensional, en un mundo tridimensional. Después a cada píxel le asignás una partícula, y la partícula ahora está sujeta a las reglas tridimensionales. Tenés un encuadre bidimensional sujeto a reglas tridimensionales, entonces si querés podés hacer… ¿vieron esos efectos que se caen los píxeles hacia abajo? Bueno, le ponen gravedad, entonces las partículas están sujetas a la gravedad.

JT: Eso podría ser por muchas cosas, igual. Podría ser datamosh.

Sí, es cierto. Ponele, la nieve tridimensional, la de After Effects, que es la de El Eternauta, son sistemas de partículas que están sujetas. Le ponen viento, le ponen gravedad, le ponen que cada partícula sea un copo de nieve. Es eso.

JT: ¿Toda Ecos… tiene este tratamiento?

Sí, casi toda. Las partes de Confucio, las partes rosas, no tienen la misma técnica, sino una parecida. Usás un rectángulo como la base para una textura bidimensional y después eso lo sujetás a un esquema tridimensional.

AB: ¿Y vos llegaste a este tipo de conocimiento específico por un interés laboral?

La vida, la compu. Estar en la compu. Trabajo de eso. No hago la nieve de El Eternauta pero trabajo de animador y montajista, tengo familiaridad con ese tipo de sistemas. Y tengo la capacidad de crackearlos, porque siempre son carísimos. Lo que tienen esos sistemas es que son fáciles de crackear, y medio que cualquiera podría usarlos. Muchas veces es cuestión de saber hacerlo. O de tiempos de renderizados. No tenés una idea de los tiempos de renderizados que se trabajan con Ecos... Yo cambié la computadora en el 2020. Los primeros tres años de Ecos… no podía ver lo que hacía. Laburaba un mes y tenía que dejar la computadora renderizando una semana entera; recién ahí veía lo que había hecho el mes anterior.

AB: Es genial, porque con el digital estamos en una época en la que los cineastas pueden ver inmediatamente lo que están haciendo…

Claro, porque encima trabajaba con la computadora, entonces tenía que tomarme días en el trabajo porque la computadora iba a estar al mango renderizando. Así terminó la computadora esa. Creo que si me ponía a minar Bitcoin gastaba menos energía. Encima no tenía un mango. Tenía un televisor que usaba de monitor; era muy, muy, muy complejo. Porque además creaba cosas y me quedaba un export de cinco horas con boludeces que había hecho pero no había podido ver. Y ahí exportaba. De esas cinco horas, capaz en la película terminaban veinte segundos. Me pasaba mucho. Al final, cuando ya estaba toda la película montada… para exportarla completa con mi computadora de hoy serían tres días de export; con la anterior por ahí eran nueve, diez, once días. Cambió mucho.

AB: Algo que me parece interesante es que en las últimas tres películas tomás la decisión de mantener tu voz. Para mí es algo que funciona muy bien. Pero puntualmente lo que pasa en Ecos… es que hay un contraste muy fuerte entre la búsqueda narrativa y el aspecto visual. Por un lado, como charlábamos, es una película que se siente asociada a la experiencia de internet, a la imagen virtual y demás, con un relato en muchos sentidos distante; por otro, la voz genera algo del arraigo, de estar escuchando a una persona cercana, conocida. ¿Por qué decidiste sostener eso? ¿Lo pensaste como una tensión entre lo que está mostrando la película y lo que genera a nivel narrativo?

La verdad que no fue algo que reflexioné activamente, fue como un axioma del proceso: era obvio que lo iba a decir yo. Porque imaginate contarle la historia esa a una persona. Me costó horrores explicársela al de sonido, imaginate a un actor o una actriz. Era muy complicado. Me parecía que era obvio que tenía que hacer yo la voz. Además, me parecía muy excitante la idea de tener que actuar. Porque a la voz hay que actuarla. Claramente ya no soy yo. No tiene localismo.

AB: Claro, es muy distinto al caso de Luto.

Sí. Me parecía un desafío, y me parecía interesante poder transformar ese recurso que ya estaba presente en las otras dos obras. Ahora en la próxima película voy a actuar. Un paso más.

AB: ¿Alguna vez tuviste interés en hacer películas con otros actores?

Sí, es lo próximo que voy a hacer. Estoy construyendo una historia sobre dos agentes de la SIDE; en base a las transformaciones que está impulsando Milei. Un chabón de la SIDE más vieja escuela y un programador, más de la nueva escuela, más mileísta. Un conflicto entre la vieja generación de la SIDE y la nueva. Yo voy a actuar.

JT: Vi que estás trabajando con material de archivo de los viajes a la Antártida del Ing. Gustavo Magnifico.

Si tuviéramos plata, la película tendría una escena en la Antártida. Pero como no tenemos, me comuniqué con un chabón que sube unos videos muy locos de la Antártida en YouTube, un ingeniero que trabaja en el Ministerio de Seguridad, y me pasó mucho material de archivo de sus viajes a la Antártida en la época de Menem. Estamos escribiendo el guión. Vamos a hacer una cosa medio noir, de género. Es algo distinto. Vamos a filmar. Hay diálogos, un guión de cien páginas. Y también un poco de boludeces.

JT: Hay manipulación…

Claro. Boludeces con la compu (risas).

AB: Ahora que nos contás la idea de la película, aparece una cuestión que me hace acordar a algo que charlabas en los intercambios con Prividera en Con los ojos abiertos que tiene que ver con lo político en el cine. Hablás sobre una película sobre gente de la SIDE en un contexto en el que la ficción en el cine argentino hace bastante que no se hace cargo de ese tipo de problemas en sentido concreto: ni de figuras vinculadas a lo político, ni de referencias, aunque sean pasajeras. ¿En cuántas películas argentinas recientes uno escucha hablar de problemas políticos puntuales, o de apellidos, de personajes, de figuras?

No sé si a Cristina se la menciona en alguna película. En la de Nisman [Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía, Justin Webster, 2019], pero es un documental.

AB: Sí, en documentales un poco más, pero en ficciones es algo que queda por fuera. ¿Cómo pensás eso y cómo ves lo político en el cine argentino?

Estoy de acuerdo con este tipo de planteos. Pero, por otro lado, también me parece que a veces ese tipo de interpretaciones apelan a un proceso de interpretación que es excesivamente hermenéutico y excesivamente textual. Lo que dije en relación a esto del streaming, por ejemplo, para mí tiene un sentido político muy claro, solo que no es textual sino más del procedimiento: una reflexión material sobre la carne del cine, el objeto fundamental del cine, que son las imágenes y las imágenes entendidas como materia. Entonces, obvio que alguien que está esperando una interpretación textual o hermenéutica de una historia puede decir: “¿qué está queriendo decir este chico?” Pero para mí a veces está bueno tener un poco más de inconformismo con el propio método de interpretación. No es malo, me parece. Eso por un lado.

Después, a mí me llama la atención que incluso a una serie como El Eternauta, que tampoco es que hable tanto del presente argentino o con referencias tan explícitas de la cultura argentina, mucha gente le haya caído re duro por eso, por querer crear relaciones externas a la propia serie con el presente de Argentina. Es llamativo. Es casi como un dogma. En relación a la próxima película que estamos haciendo, a mí no me surgió la idea de decir “tenemos que hablar de esto porque en el presente es importante”, sino que surgió en base a la voluntad de contar una historia y hacer una película. No es que yo tengo ganas de hablar de eso, entonces voy a hacer una película, sino que es algo más orgánico dentro del proceso creativo. De todas maneras, yo nunca me sentí parte de ese tipo de ataques, de impugnaciones a determinadas obras del cine argentino, simplemente porque toda mi vida hablé de política. Yo hablo de política todo el puto día, con mis amigos, con todo el mundo. No es que soy tibio o me da miedo. Tengo una idea muy clara con respecto a eso. A ver, yo en Luto mencioné a Martínez, que es el Secretario General de la UOCRA. Eso no lo hizo nadie (risas). Gerardo Martínez, el culiado ese.

JT: Y los archivos de Onganía y Navarro en Fragmentos desde el exilio, mostrados en un montaje paralelo a los planos de las vistas satelitales.

Trabajo mucho con el peronismo de acá de Córdoba, entonces tuve mucho material de archivo de eso. La Cande también trabaja de fotógrafa, y trabaja o trabajó mucho con [Juan] Schiaretti. A mí jamás me dio miedo opinar de eso. Ni tibieza, ni “oh, no, a ver qué van a decir”. Por mi parte, no, jamás. Pero sí es llamativo lo que comentábamos del cine argentino. Quizás sea porque no hay mucho para decir.

AB: Es posible. También hay un quiebre muy fuerte en los 90. Hasta los 80 era algo que estaba presente todo el tiempo en el cine, a veces de formas metafóricas o más distantes, pero era muy fácil ver películas que hablaran de política.

El tema es que también eso ha tenido una influencia muy negativa en el cine. Tampoco es que pasó por casualidad. Yo veo hoy una película como Plata dulce [Ayala, 1982] y me parece una mierda. Es una cagada esa película para mí. Entiendo el contexto, y que es valioso que una película hable de eso. Argentina es el único país del mundo donde se puede hacer una película sobre el atraso cambiario, sobre el atraso del dólar. Pero no deja de ser mala. Para mí es una forma pésima de relacionarse con el presente. Creo que el cine argentino tuvo una veta mala en relación a eso y que lo que pasó en los 90 fue un poco una reacción.

Está el debate de Mariano [Llinás] y Prividera. Mariano ve aspectos revolucionarios donde Prividera ve aspectos conservadores. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Pero estamos hablando de algo que pasó hace ya treinta años. Estamos en el 2025, no en el 2001. Ahora estamos en otro momento. Para traerlo al presente: creo que la película de [Hernán] Rosselli [Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, 2024] o Los delincuentes [Rodrigo Moreno, 2023] ya son otra cosa, ¿no? Estamos en otra etapa.

AB: Sí, totalmente. Una etapa mucho más difícil de referenciar con una etiqueta. Lo cual tiene su aspecto positivo, más allá de que para la crítica surjan preguntas incómodas, como ¿cómo agarrarlo?, ¿cómo abordarlo?, ¿cómo hablar del cine del presente? En cuanto a los problemas del presente político, si bien uno no espera que aparezcan en todas las películas, la situación problemática es que no estén prácticamente en ninguna. Pienso, por ejemplo, que alguien con una preocupación política explícita es [Adrián] Caetano, que cuando aborda al kirchnerismo hace una película como Francia, con una mirada muy definida de la clase media argentina.

JT: Una mirada algo romántica sobre la voluntad, el progreso.

Una ficción nestorista.

JT: Aunque nunca haga una referencia explícita.

No hace falta en ese caso, porque es obvio. Pero es una cosa medio… Es una ilusión también eso.

Yo hoy tengo una visión crítica del kirchnerismo, y en general del peronismo. En los últimos dos o tres años me vengo sintiendo cada vez más cerca de ideas más abiertamente de izquierdas en relación a cuáles son los problemas fundamentales de la política argentina, y en particular de la economía argentina. Pero, más allá de eso, estoy de acuerdo. Lo que quería decir en relación a eso, para no girar sobre lo que ya se debatió muchas veces, es que, por ejemplo la película de Rosselli no tiene que decir: “Ah, porque Milei y la criptomoneda Libra”, y no sé qué. Se mete en algo del presente que es muy, muy, muy, muy zarpado, y lo hace desde el género, con ideas audiovisuales muy marcadas. Para mí eso es una gran película argentina que habla del presente. Se la va a recordar como una gran película argentina que sale en un momento específico, con una primera función en Contracampo. Y no necesito que Rosselli me diga que con las criptomonedas y las apuestas tal cosa, o que ahora los niños son todos neoliberales.

Lo que me parece fascinante de esa película es que hay algo que desde Córdoba es casi como una entelequia para pensar la política argentina: la cuestión de la Provincia de Buenos Aires. O sea, la política en la Provincia de Buenos Aires, que es algo muy, muy específico. Me encanta tener una película que se meta en ese barro de la Provincia, que está muy ligado a lo que nosotros queremos hacer ahora. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado se mete en los dispositivos de la praxis política a través de una institución que no es necesariamente una barrabrava o un puntero político, sino una casa de apuestas: agarra algo muy específico y desatornilla algo que es más general, que es la praxis política dentro de esos espacios de la Provincia de Buenos Aires. Para mí es genial. ¿Querés una película que hable del presente? Es eso. La película lo está haciendo. No necesito que esté Martín Insaurralde en una escena para interpretar eso.

Nosotros vamos a hacer una cosa un poco más arltiana, que también está ligada a la práctica de los servicios secretos. Todos tienen apodos: el Lauchón, el Fierrito, el Mosquito. Un poco es jugar con esas figuras. Están hablando de una interna de la SIDE y hay uno que es el Mago, otro que es el Ingeniero… Y vas interpretando quién es cada uno.

JT: En un texto publicado el año pasado en la revista Los años 20 comenzás hablando sobre las imágenes del incendio del Museo Nacional de Brasil en 2018 y terminás en la potencia del fuego, reivindicando no su capacidad de destruir sino de encender llamas, incluso si eso implica quemarnos. En los últimos párrafos hablás de la necesidad de actualizar las discusiones sobre el INCAA. ¿Qué Instituto te gustaría que exista, por decirlo de alguna forma?

No el del 2023, ni el del 2022, ni el del 2021, ni el del 2020. En ese punto específico estoy del lado Pampero de la discusión. Lo que a mí me gustaría ver es un Instituto que acepte la diversidad productiva. No la diversidad desde una perspectiva identitaria, sino la diversidad de formas de entender la economía del cine argentino. Creo que aceptando o aplicando esa diversidad, que es una diversidad de estructura económica, la otra va a venir sola. No hace falta que pongas cupos, que priorices agendas de opresión, ni nada por el estilo.

No tengo idea de cuestiones legales del INCAA. Estoy muy alejado de ser un conocedor de cómo funciona. Sí te puedo decir que hay cosas que hace Milei que yo digo: ¿qué onda esto? Si nosotros pudiésemos discutir de verdad, si realmente el cine argentino pudiera tener una discusión en torno a esto… Por ejemplo, yo no sé si está tan mal que saquen lo del libre deuda de los sindicatos. Pero no hay una discusión en torno a esto, y esta gente [el gobierno de Milei] obviamente no tiene la intención de que la haya.

Pero en este caso específico, por más que parezca trillado, creo que el mileísmo en el INCAA fue una creación nuestra. Para mí eso es muy marcado. A mí sí me gustaría ver un Instituto pujante, vibrante, con financiamiento, con una estructura impositiva justa y diversidad de modos de producción aceptados, y no un Instituto que impone una visión económica de cómo tiene que ser el cine argentino. Eso me parece más grave que el INCAA haciendo una película sobre Néstor Kirchner o sobre Malvinas. Por ahí Mariano sí tiene esa forma de entenderlo cuando él habla de cine nacional con mayúsculas, como el Gran Satán. A mí eso no me preocupa tanto, me preocupa más la imposición del modelo económico. Me gustaría ver eso cambiado. El día que gobierne otra gente no me gustaría ver la revancha de los industrialistas, me gustaría ver diversidad.

AB: Cuando entrevistamos a un cineasta muy distinto a vos, generacionalmente, y definitivamente muy distinto a El Pampero, que es Carlos Echeverría, nos comentaba que no podía ser que si presentabas un proyecto en el Quinta Vía y planteabas “el plan es seguir a un tipo que anda en bicicleta por todo el país, y dependemos de las fechas de viaje del tipo”, fuera imposible llevarlo a cabo porque no se correspondía con las necesidades burocráticas del Instituto. Había proyectos que no podías llevar adelante porque los marcos de producción y financiamiento eran muy ajustados y específicos.

Y hay mucha gente mordiendo. Muerden de todos lados. Hay un conflicto de interés perpetuo en torno a eso, que también es muy malo. Por algo cala tanto en el público el discurso anti-INCAA. Creo que, si bien se lo ha elegido como una especie de chivo expiatorio, y es funesto lo que están haciendo, hay cosas que son terribles. Pero bueno, yo ya no tengo la visión romántica de la industria nacional argentina. Para mí la rapiña es la práctica habitual de la burguesía argentina en su conjunto. Es la conclusión más grande que saqué saliendo del albertismo. La del INCAA, la del mundo cinematográfico, la de Tierra del Fuego, la del agro pampeano, la del Grupo Clarín, la de los Macri, los Calcaterra, Lazaro Báez, cualquiera. Los actores económicos que están inmersos en el INCAA no tienen un interés en tener un INCAA diverso de verdad. Esa es la triste realidad. “Cine argentino unido” no existe. Hay personas con intereses concretos.

AB: Y por otra parte está el enorme desinterés que le han puesto a otras patas del recorrido para hacer una película, con problemas de difusión, de exhibición… ¿Cómo hacés para mostrar todas esas películas que producís por año?

Claro, pero perdón, eso tampoco es un logro. Hicimos mil películas al año, mil calcetines al año, mil remeras al año, mil pares de zapatillas. El número no es lo relevante para nosotros. Es otra la discusión. Eso: diversidad de modos de producción.

Hay algo que me parece hermoso, que dice [Laura] Citarella, creo que en la entrevista que le hicieron en Cahiers a los pamperos, que es que el modo de producción es algo individual a cada película. O sea, ellos desde El Pampero están hablando de que hay un modo de producción distinto por cada película de El Pampero. Cada película necesita un modo de producción específico. Ya no es: “El Pampero necesita un modo de producción”, sino que cada película específica de El Pampero la necesita. A mí eso me parece revolucionario. Esa idea de Citarella es revolucionaria en todo sentido. Y es mucho más revolucionario que cualquier otra cosa que yo haya escuchado en el cine argentino en los últimos tiempos, independientemente de que su película no nombre a Lilita Carrió. Ese es el programa político que yo apoyaría hoy, que seguiría y que voy a defender en público siempre que se hable de cine argentino.

JT: ¿Y qué tipo de cine te gustaría ver, más allá de las condiciones productivas?

¿Qué tipo de cine para Argentina? A mí me gustaría ver a más personas que estén dispuestas a fracasar estrepitosamente con lo que hacen. Ver un cine que no le tenga miedo al fracaso, a la humillación, a todas esas cosas. Eso desde un lado más espiritual o del impulso artístico.

Me gustan muchas de las cosas que dijo [José] Miccio estos días2, como por ejemplo que estés dispuesto a ser una víctima de ese fuego, en el sentido de comprender que eso puede ser autodestructivo. Incluso puede ser peligroso para vos. Y que hacer una película justamente es embarcarse en eso, sabiendo que del otro lado hay algo que es incierto y que aterra. Es lo que te decía el otro día, que me parece fascinante el texto de Miccio sobre la escena de la campana de Andréi Rublev [Tarkovski, 1966]. Me gustaría ver reflejado un poco más el espíritu de esta Semana de la Cinefilia en las pelis. Y que ese impulso vital se traduzca en directores y productores tomando riesgos. En todo sentido. No solo en si me animo o no a nombrar a un político, o si me animo o no a hablar de la inflación, o de lo que sea, sino riesgos en todo sentido. A la hora de elegir una locación, de elegir una cámara, de elegir cómo vas a financiar, lo que sea. Yo quiero que se jueguen cosas importantes en la pantalla. Estoy harto de ir a los festivales de cine, salir de una película y sentir que no hubo riesgo en lo que vi en la pantalla. Que no hubo filo, que no hubo peligrosidad, que no hubo fuego. Pero yo tengo esperanza.

AB: Ciertos temas ya te garantizan una buena postura.

No es una cuestión solo de la supuesta agenda “progre” de las cuestiones LGBTQ+, la inclusión, los wichis, lo que sea, sino también del otro lado. Hacer una película a la Lisandro Alonso también te garantiza una buena postura.

AB: Claro, pero me resultan particularmente problemáticas las películas que presentan un discurso de “estamos mostrando una realidad importante”, pero en términos formales o estéticos no ponen en juego absolutamente nada. Que no es tan distinto a Plata dulce, en todo caso. Muchas películas muestran hoy problemas sociales y culturales del presente, pero en términos formales reproducen la estética de los festivales europeos una y otra y otra y otra vez.

El Roger tiene un texto fantástico sobre eso, donde describe Sudamérica en los festivales, hablando por ejemplo de la figura del campesino que no habla, que es típica del cine colombiano burgués. Dice: “Esta figura del campesino que es callado, y que todo el tiempo se está moviendo…” Imaginate la cantidad de travellings de campesinos caminando que ha visto Roger. Va a un festival y ve setenta campesinos caminando. Es muy loco eso. Ciertos cines asiáticos también caen en eso. Pero bueno, creo que mientras existan esas instituciones hay un cierto grado de corrupción que es inevitable. Vamos a convivir con esa corrupción. Pero tengo esperanza de que va a haber una generación de cineastas que van a tomar más riesgo. Y me gustaría verlo en la ficción, porque también lo que pasa es que en los últimos años el cine argentino ha experimentado un giro conservador muy grande, sobre todo en la ficción.

AB: Además estamos en un contexto en el que el INCAA prácticamente está dejando de financiar películas. Y no sabemos cuántos años va a durar esto. Supongo que se profundizará la búsqueda de fondos en otros lados.

JT: Sí, como el Hubert Bals, laboratorios…

AB: O Netflix.

Te diría que hasta es un reflejo de algo que va a pasar en la economía en general. Netflix y el Hubert Bals, ¿cuántas películas al año se pueden hacer así? Van a ser seis películas al año. Y el resto de la gente que tiene ese fuego sagrado no se va a quedar en su casa. Para mí vamos a ver algo bueno. Tengo esperanza. Y es algo que aplica a la economía argentina en general. La sociedad argentina no se va a quedar quieta. No va a pasar. La macroeconomía a la que vamos es una macroeconomía para veinte millones, y somos cuarenta y siete. Entonces creo que en los márgenes van a surgir cosas buenas. La clave va a ser que apoyemos entre todos la distribución de eso. Que podamos construir un sentido colectivo un poco más unido. Tampoco estoy esperando que vayamos a tomar el INCAA y esas cosas, pero sí una idea más colectiva y comunitaria de que estamos haciendo esto entre todos. Que no es un proceso individual.

Notas:

Muchas gracias por esta conversación. Qué cineasta fundamental que es Pablo para contar nuestro presente.