I. El canon realista

Ante las encrucijadas del cine contemporáneo, en “Muerto el cine aún nos queda vasto mundo” Cristhian Flores propone una salida de la caverna (cinéfila) para recuperar la esencia lumieriana del cine: “volver a la inmensa singularidad de los rostros humanos, a las marcas de la vida que hay en ellos, o al efecto del viento en las hojas de otoño, a la arrolladora belleza de un tren que llega a la estación”. Más allá de su preocupación por las actuales tendencias del mainstream, el cine de plataformas, la polémica Marvel/Scorsese, o el neoclasicismo de las series y su “dictadura del argumento”, sus proposiciones denotan una discusión implícita con otra tradición.

Como afirma Flores, “reducir el cine a la existencia de sólo dos tradiciones (…) sería empobrecerlo”; sin dudas, pero puede ser útil para iluminar problemas, tal como a Bazin le sirvió poner en conflicto dos tendencias —la de los directores que creen en la imagen y los que creen en la realidad— para desarrollar su teoría cinematográfica. De hecho, podemos extender aquí ese mismo contrapunto para salir del malentendido que, según Flores, se generó a partir del «curioso reemplazo de la palabra “mundo” (…) por la palabra “naturaleza”» en la respuesta que escribió Iván Bustinduy (“El problema de la observación de la naturaleza”). En otras palabras, podemos decir que la discusión de fondo no tiene que ver con una confusión.

Si bien Flores afirma que “la expresividad que la plástica de la imagen alcanzó [en el cine mudo], así como la radicalidad del montaje, indudablemente pueden ser de ayuda para pensar en un cine del futuro”, su texto se dedica a reafirmar la cualidad ontológica como piedra angular del cine. Su propuesta se basa en un mito de vuelta a los orígenes, a la esencia del cine previa a su desarrollo “como lenguaje (con sus valores de planos, con su montaje, con su fuera de campo)”, y a una restitución de la fe en la imagen realista, a partir de la idea baziniana del cine como extensión del mundo (o, en este caso, del mundo como extensión del cine): un elogio de las “películas cuya referencia directa no está en la historia del cine sino en la materialidad del mundo”. Pero el rechazo del cine encerrado en la cinefilia, en diálogo consigo mismo, no necesariamente libera a las películas de las tradiciones, y en los ejemplos que da Flores está claro (y confirmado por las reiteradas citas a Bazin).

En su respuesta a Bustinduy, Flores destaca dos claves para comprender el corpus confeccionado en su primer texto: su pertenencia al “cine moderno” y su “humanismo”, con el cine de Rossellini como modelo. Sin embargo, el “gesto iniciático” que Flores rescata de Rossellini es tan amplio como para contener en sí mismo a todo el cine moderno: casi todo el cine-arte contemporáneo desciende de “ese salir a la calle a filmar una realidad concreta mediante los mecanismos de la ficción”, en tanto hubo sucesivos nuevos realismos que tendieron a reproducir esos métodos (como el Nuevo Cine Argentino de los años 90, por ejemplo). El acercamiento a la realidad era intenso y novedoso en el cine moderno por sí mismo, pero no puede ya funcionar de la misma manera, en tanto esa experimentación va moldeando nuevas convenciones (sobre todo si nos referimos al “cine moderno” como estilo o modo narrativo más que como ciclo histórico): ciertos recursos no pueden volver a tener el mismo carácter disruptivo por sí mismos.

Por otro lado, el neorrealismo emergió en el contexto específico de la posguerra, y el gesto de “salir a la calle” implicaba el registro de una realidad en particular. Ahí es donde la noción de “mundo” es lo suficientemente abierta y difusa como para incluir a casi cualquier cineasta, de Llinás a González. Sin embargo, la combinación de nombres que propone Flores no es tan “extraña”, como sugiere Bustinduy, si tenemos en cuenta la característica que, con alguna excepción, los representa transversalmente: una idea (canónica) de realismo en el cine. El problema no es que “bajo esa bandera se pueden pasar por arriba cines tan diferentes como el de Reichardt o los de César González, Hong Sang-soo y James Benning”, sino qué motiva el diseño de esa constelación de nombres, de manera que la “oposición entre narrativa y percepción de lo real” no sea “una antinomia forzada”, sino una argumentación de una mirada del cine. El “santo grial” que propone Flores también está “no en cualquier pasado, sino en el propio pasado del cine”, es decir, en la teoría ontológica realista, acaso la principal de las “distintas teorías tradicionales (que) nos han enseñado (aquello) que el cine es o debería ser”. En este sentido, no hay en Flores una “reescritura de la historia del cine”, como plantea Bustinduy, sino una confirmación de la historia ya escrita: reivindicar a Rossellini y a Kiarostami (o a Bresson, si incorporamos a la discusión el texto de Guarnaccia dedicado al autor publicado en este mismo sitio) es reconfirmar el canon actual. ¿No es ese el modelo dominante, ya sea vía el humanismo de Rossellini, el realismo místico de Bresson o el clasicismo pictórico de Rohmer?

No se trata solo de discutir nombres, porque esa filosofía no está exclusivamente en la obra de esos cineastas, sino en nuestra propia mirada. En efecto, como plantea Bustinduy, en la mirada de Flores el drama en las películas mencionadas es dejado de lado en favor de la exploración de las superficies para “restituir al cine la experiencia sensorial”, y podría hacerse una relectura de cada una (incluso de Benning, autor cumbre del minimalismo —con sus “largas observaciones del paisaje norteamericano”—, como lo ha hecho Prividera respecto a Stemple Pass). En otras palabras, el problema no es que Flores haga un recorte (también lo hacía Bazin, sin ir más lejos), sino su fundamento: ahí debe darse la discusión, como lo hace Bustinduy en su pregunta final: “¿realmente queremos (…) un cine de cámaras atadas, relegadas a la observación y pasividad en la mirada?”.

La pregunta es por qué esa tradición resultó tan fructífera, en detrimento de otras; por qué se suceden tan prolíficamente ese tipo de películas en los medios en que circulan. Bustinduy lo plantea al poner sobre la mesa la mutua influencia entre “quienes hablan, programan, financian y hacen cine”. A las perspectivas idealistas contrapone Bustinduy un realismo que contempla las condiciones materiales de producción, desde una óptica de la praxis, considerando “cuestiones económicas, artísticas y simbólicas (que) construyen un panorama no exento de tensiones”, para conducir la discusión a un “terreno de disputa estética”. A su vez, un comentario a la nota de Flores afirma que es necesario “cimbrar al cine, despertarlo, porque el cine no ha muerto; más bien la profusión de contenidos vacuos y la unívoca necesidad de ganancias lo han ahogado, lo han escondido, lo han higienizado”.

Cierta mirada del cine sembró una tendencia a la abstención, lo estático y la baja intensidad. O, para usar una palabra clave para calificar al cine contemporáneo, provista por Adrian Martin en su master class para el 27° FIC Valdivia: un cine de la liviandad (que no tiene que ver exclusivamente con el realismo, considerado por Martin otra de las intensidades de las que esta tendencia del cine contemporáneo se despega). En Teorías del cine, Robert Stam detecta una tensión singular en Bazin, entre “la megalomanía mimética del deseo de un simulacro total de la vida y la sencillez, la contenida modestia de sus preferencias estilísticas”, a partir del gusto de Bazin por “las tramas descarnadas y relativamente carentes de acontecimientos de las primeras películas neorrealistas, las vacilantes motivaciones de sus personajes y la lentitud y el espesor de los ritmos cotidianos”.

Aunque Flores retoma a Bazin para rechazar la acusación sobre el “documentarismo objetivo” y niega que en su postulación haya una “renuncia a la narración” o a los “mecanismos de la ficción”, podemos decir que en sus palabras se trasluce no una apología de la observación objetiva de la naturaleza, pero sí una tendencia a enfatizar ese modo contemplativo (desde su punto de vista es lógico que, por ejemplo, el “único plano fijo (de) cuarenta y cinco minutos” de L. Cohen sea “uno de los momentos cinematográficos más extraordinarios de lo que va del siglo”). Si bien tampoco han faltado teóricos que identificaran una continuidad entre la teoría de Bazin y la pretendida objetividad del direct cinema o el cinéma vérité, no es necesario comparar esa mirada a los registros “a lo National Geographic”. Se puede discutir sin desmerecer el mérito estético de ese tipo de cine: no se trata de cuestionar el talento de esos realizadores ni el valor cinematográfico de sus películas, sino de pensar qué impacto tiene esa mirada del cine en la producción contemporánea. Y es esa impresión de “no intervención” ante el registro de los hechos, la disimulación de las marcas de enunciación, el eje del problema. Una disimulación llevada al extremo, por ejemplo, en una película como State Funeral, donde se vuelve ostentoso el contraste entre la “pasiva” entidad ordenadora y unas imágenes documentales dramáticamente desbordantes. Acaso, como se discutió en los comentarios a la edición 2020 de la Internacional Cinéfila, el cine “fascinante y contracultural para estos tiempos” haya que encontrarlo en los márgenes, reivindicando la ruptura más que su homologación, como sucede con González en el texto de Flores. El trabajo sobre la forma es una cualidad prominente en la película de González, que también puede apreciarse en documentales ensayísticos argentinos recientes como Adiós a la memoria, Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse, Refutación de Troya o El triunfo de Sodoma (cuya primera secuencia combina el impulso documental con la intervención artificial digital). Pero no es tan necesario recurrir a los márgenes de la historia del cine para destacar una alternativa a los modos narrativos dominantes en la actualidad.

II. Emergencia del conflicto

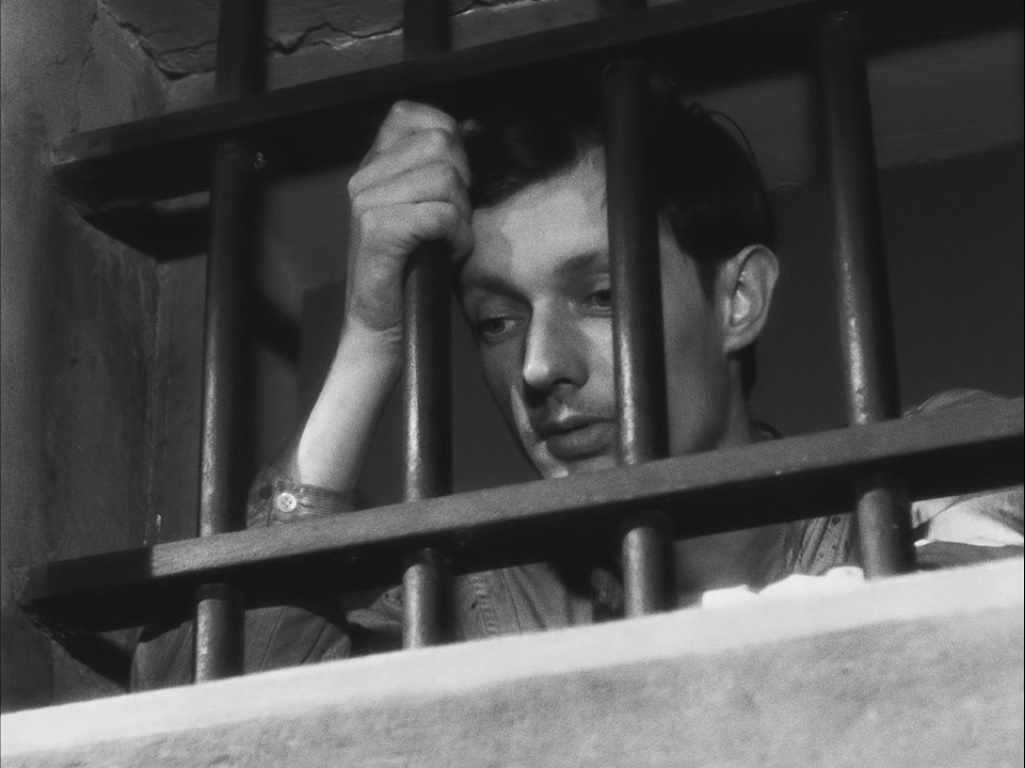

Hay otra cosa que podría rescatarse de Rossellini (paradójicamente, en una película mucho más influyente en el cine moderno que las películas del neorrealismo, al proveer una matriz tanto productiva como narrativa). En el monólogo del personaje de Ingrid Bergman en Viaje en Italia, una aparentemente inofensiva anécdota del pasado vuelve evidentes los conflictos internos de los personajes. Esas líneas de diálogo, tomadas del cuento Los muertos de Joyce, hacen que las tensiones subterráneas emerjan, como si se tratara del volcán que se encuentra en el fondo del plano. Aunque la resolución de la película tienda a una revelación mística trivial, un deus ex machina en el sentido más literal, la escena del monólogo implica otra forma de epifanía, que no tiene que ver con la presencia de lo divino en las cosas del mundo (como en Bazin), sino con el descubrimiento de las tensiones subyacentes en esa aparente estabilidad: la subversión de la parálisis (otra palabra clave en Joyce, que no en vano da nombre a la pareja protagónica de la película de Rossellini).

Algo similar sucede en una película como Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. El modo observacional (como resistencia a la espectacularización y decisión moral de respetar el espacio de la protagonista), la impresión de “tiempo real” y una puesta tan estricta como la rutina que mantiene Jeanne, diseñan una experiencia temporal como modo alternativo de experimentar el nivel material del relato (cada acción, cada movimiento), pero también funciona a nivel interpretativo, para comprender las implicancias de las variaciones posteriores: el dispositivo narrativo, el sistema cerrado de acciones serializadas y ritualizadas en el primer segmento (aunque lo que parece pasividad del personaje se va revelando como acciones continuas en su esfuerzo por mantener un equilibrio entre sus distintos roles) es subvertido por una concatenación de pequeños accidentes que desmantelan una rigurosa estructura opresiva; una estructura que vuelve sobre sí misma, no como mera redundancia, no para simplemente dar cuenta de una circularidad rutinaria, sino para plantar el escenario hacia el acontecimiento del drama en medio del “registro pasivo”: la emergencia del conflicto (entendido en términos amplios, no necesariamente dramático-clásico). Si bien lo que prevalece en el relato es la experiencia sensible del trabajo cotidiano en el hogar, aquello que expone la acción violenta, tras un sólido orden esquemático, es una serie de tensiones irresueltas en su interior. Aquello que debía permanecer oculto se revela con todo el peso de su propia evidencia, hacia un clímax con un fuerte componente catártico (y una violenta vuelta al estatismo como reflejo de la actitud negadora de la protagonista).

Podemos tomar estos ejemplos como modelo de un cine que no se restringe ante las formas del melodrama o los procedimientos del clasicismo. A fin de cuentas, al artificio. Un cine que no se contiene ante la exaltación de las pasiones o al riesgo alegórico de “decir algo”, en contraste a la “cámara que registra —pero no invade—” en el cine de Hong Sang-soo. Recordemos la reacción ante una película como Rojo, que despertó el fantasma —o la fobia— del “cine de tesis” (así como el sesgo ideológico que en estos días está en discusión). Un contrapunto similar podría pensarse respecto a la Generación del 60 en Argentina: la sátira social de El negoción, Pajarito Gómez, La herencia o Ufa con el sexo, opacada por el “intimismo” de Kohon, Antin y el primer Kuhn.

En la respuesta de Flores a Bustinduy asoma la idea de un realismo crítico. Y aquí podemos acercar la figura de Renoir, que se sirve tanto de procedimientos del realismo como de la influencia de géneros populares y del exceso narrativo (como las prolongadas secuencias de baile en French Cancan), una serie de relaciones fluctuantes entre el impulso mimético y el diegético a lo largo de su filmografía: recordemos el artificio teatral en la secuencia de apertura de La chienne y el estilo novelesco decimonónico en la de Naná; entre el guiñol y el naturalismo de Zola, una forma de teatralidad que escapa a la crítica común de un cine excesivamente dialogado y anticinematográfico. A Renoir tampoco le es ajeno el artificio melodramático. De hecho, podríamos revisar toda una genealogía de directores que abordan el drama sin temer al melodrama (cuya imaginería, como ha señalado Laura Mulvey en “A Neon Sign, A Soup Tureen: The Jeanne Dielman Universe”, está tan presente en la película de Akerman), en un arco que va del manierismo de Sirk a las relecturas de Fassbinder (donde al condensamiento del género se suma el distanciamiento). “Mi obra hiede a melodrama”, declara Visconti entre una serie de citas rescatadas por Calanda hace algunas semanas. En Muerte en Venecia, la belleza está asociada a lo sublime más que a lo mundano; el plano final, síntesis de la búsqueda de lo bello por parte del artista, incluye una cámara fotográfica junto al efebo Tadzio y al mar que brilla hasta el horizonte, como referencia al trabajo sobre la imagen y la representación. Es un ejemplo que, además, nos da la pauta de la necesidad de desligar el término “estetizante” de lo superfluo o escapista y pensar en un cine reflexivo en ambos sentidos del término: reflejo (un cine que, para decirlo brevemente, en su trascendencia del realismo no esté disociado de la realidad) y reflexión (una conciencia sobre el acto de representación), tal como aparece sintetizado en el plano de la protagonista reflejada en el televisor en All That Heaven Allows. Un cine impuro y, fundamentalmente, heterodoxo, más que como voluntad de encarnación de la belleza natural y confirmación de un modo ascético, pulido, impoluto (el “cine en su estado más puro”), exento de conflicto.

III. Contraplanos de la naturaleza

En esta discusión se entremezclan distintas nociones de realismo: podríamos entenderlo a partir del neorrealismo y la urgencia por captar los conflictos sociales actuales, así como a partir del realismo ontológico de la imagen cinematográfica como huella indicial (o como lengua escrita de la realidad, según Pasolini), o según el precepto de “no manipulación” de la puesta en escena (plano secuencia, profundidad de campo, montaje prohibido). O como un realismo, en última instancia, político (en relación a cierto conformismo, al límite de posibilidades expresivas y reflexivas). Frente a esto cabe contraponer un cine que quiebre el paradigma realista-verosimilista. Bustinduy mencionaba a Hitchcock (director de la imagen por excelencia): podríamos hablar de la pulsión erótica y emocional como motor narrativo en Vértigo, del coqueteo con el terror y la Clase B en Psicosis, del desborde del verosímil que caracteriza a la aventura en Intriga internacional, o de las connotaciones reflexivas en La ventana indiscreta, para tomar algunas de sus películas más canónicas. Podemos pensar en las películas de Buñuel en las estructuras del cine industrial mexicano, en la trilogía de la vida de Pasolini, en las pasiones exaltadas que atentan contra el verosímil mediante la puesta y el decorado en Gritos y susurros o El desierto rojo. En las múltiples formas, en fin, en que el género impregna el cine de autor, y viceversa.

La frase de Llinás citada por Flores alude a la posibilidad de encuadrar un árbol una vez que se implica una figura humana en el plano (“si uno filma a alguien al lado del árbol, pasa algo que, si uno solo filma el árbol, no pasa”). Más allá de su proposición, podría partirse de allí para pensar ese vínculo de la naturaleza con la humanidad, que no necesariamente debe traducirse en humanismo: amor a la humanidad y amor al cine muchas veces se entremezclan, y conducen a la cinefilia al culto, al cine como sacramento y a la crítica a rendir pleitesía a los autores en el altar del cine; una actitud reverencial por su capacidad de mostrar la vida tal cual es mediante la destreza artística y el genio de un artista clarividente en contacto con el nivel vital de las cosas. Retomando palabras de Roger Koza, Flores advierte que, fuera de la sala, “las flores de Corsario estaban en la calle, los cielos de Benning y las hojas del otoño de Godard también, al igual que el viento de Ivens y los atardeceres del primer Malick”. Nuevamente, el triunfo de la cinefilia; una paradójica salida de la caverna a partir de la cual el propio mundo se percibe como sombras chinescas y se confunde con el cine, reiterado cuando Flores habla de la “potencialidad cinematográfica del mundo”: “El mundo en sí, haya o no cámara registrando, contiene imágenes en movimiento con sonidos que se disponen de determinada manera ante los ojos y los oídos”. Al mismo tiempo, esta idea del cine como “fenómeno de la observación, de la conciencia y del espíritu” desemboca en un problema: el protagonismo que se le da al registro del vasto mundo, en última instancia, conduce inevitablemente a la réplica de la realidad (el mito del cine total) o a la propia negación del cine (después de todo, “hay muchísimas cosas tanto o más importantes”): un vasto mundo que existe por sí mismo, que tiene un valor intrínseco cuyo ideal está fuera de la pantalla; el cine funciona, así, como una mediación para un fiel reflejo de la realidad (mediante recursos de la puesta en escena, por supuesto), motivado por una “inquietud vital que excede al cine”; un “más allá” del arte, basado en una visión epifánica del mundo y en una dualidad entre la cinefilia autorreferencial y la marca de una verdad casi teológica, evanescente.

Podría retomarse la frase de Llinás, como hace Flores con la frase que disparó sus reflexiones, para alterar su sentido: el registro del mundo se vuelve relevante en tanto revela algo vinculado a lo humano. A la “voluntad irrefrenable por filmar árboles” en La flor podemos contraponer la imagen de un atormentado Van Gogh atacado por cuervos mientras pinta los campos de trigo en Lust for Life, de Minnelli. Pensemos en dos contraplanos de la naturaleza: en Ran, Kurosawa filma las nubes en los alrededores del monte Fuji a la vez que una trama shakesperiana con personajes caracterizados con un maquillaje que remite a las estilizaciones del kabuki. Y, como muestra Marker en su documental sobre el rodaje de la película, Kurosawa no temía recurrir al artificio extremo de intervenir la realidad para confeccionar su poética, al pintar los campos de color dorado. En la también shakespeariana Che cosa sono le nuvole? (el episodio de Capriccio all’italiana dirigido por Pasolini) el plano de las nubes resulta tan importante como el contraplano de los protagonistas: un par de títeres humanos desechados en un basural. Al ser arrojados fuera del encierro del teatro, la mirada al cielo funciona como una revelación de la belleza del mundo; un momento epifánico que, sin embargo, sucede a una reflexión sobre la representación desde el propio momento en que se cita Las meninas, de Velázquez.

El prejuicio del paradigma realista contra el artificio se despliega en ambos sentidos: distancia con el referente y diseño de la representación. Las cosas emocionan por sí mismas, de manera que no es necesario “falsear” la realidad. O, según la célebre frase de Rossellini: “Las cosas están ahí, ¿por qué manipularlas?”. Así, la crítica del artificio en Flores se hace extensiva a lo virtual, contra las “obras que recurren a la contemplación de una naturaleza retocada digitalmente y reforzada con música incidental, para colmo de males, como truco para falsear emociones”, asociando tanto el artificio representacional como el narrativo con lo falso.

Entonces, la base fotográfica del dispositivo se reivindica no sólo como modelo ante las estéticas formalistas, sino también como resistencia ante la hibridación virtual. Esta idea de la ontología de la imagen puesta “en jaque” por la tecnología, de la representación “falseada con onerosos artificios”, puede llevar a los típicos cuestionamientos al cine de estudios perdido en la abstracción del mundo virtual. Pero incluso Kiarostami, en su película póstuma, abrió el terreno a su exploración. Con un enfoque realista llevado a lo observacional (planos fijos, narración mínima), 24 Frames podría entenderse como una exploración realista de lo digital, una ventana abierta al mundo virtual. En palabras de Roger Koza (en una crítica que lleva el elocuente título de “Mentir en nombre de la verdad”), en 24 Frames “lo virtual y lo real se hacen indistinguibles” y la película “explicita como ninguna otra el paradójico principio poético de su cine, que a menudo formulaba del siguiente modo: a través de la mentira se puede alcanzar la verdad”. En uno de los fragmentos iniciales vemos Los cazadores en la nieve, de Bruegel, intervenida con un efecto de nevado, entre otros, que le añaden movimiento y una dimensión temporal a la obra; así, la especificidad cinematográfica se vuelve factible una vez que “se ha disociado del realismo fotográfico”: un “construccionismo estético” como postulación contra el “respeto reverencial” hacia la naturaleza. En esta línea, podríamos parafrasear a Bazin, aunque con un sentido diametralmente opuesto, y al menos preguntarnos si lo virtual “no (viene) a destruir el antiguo testamento cinematográfico sino a completarle”, como si de un pintor frente a un lienzo se tratara (casi literalmente en el plano de El molino y la cruz en el que Bruegel, interpretado por Rutger Hauer, observa el pueblo mientras toma sus bocetos para La procesión al calvario). En otras palabras, repensar lo virtual a partir de la idea del cine como imagen; una forma de entender lo virtual que exceda la normativa industrial de mímesis al servicio de la espectacularización.

No se trata, entonces, de forzar una antinomia entre realismo y formalismo (que la mayoría de las veces se enhebran y no son ajenos a varios de los directores que Flores menciona), sino de yuxtaponerlos para pensar el problema de la representación. Incluso dentro del paradigma realista podemos encontrar usos diversos de determinados recursos propios de esa tradición (sin necesidad de remitirnos al emblemático inicio de Touch of Evil). En películas como Victoria, de Sebastian Schipper, o Long Day’s Journey Into Night, de Bi Gan, el uso del plano secuencia está al servicio de la intensidad dramática, en un caso, y del barroco expresivo y el viaje onírico, en el otro. Incluso, yendo al campo de las series (otro tabú para cierta crítica cinematográfica), hay un extenso y adrenalínico plano secuencia en el cuarto capítulo de True Detective. O pensemos en el artificio como premisa que rige La Commune (Paris, 1871), una película vérité imposible.

En una de sus últimas películas, Kiarostami establece un diálogo con Viaje en Italia. En Copia certificada, además de referenciarse en la materialidad del mundo, se dialoga con la historia del cine. La premisa se basa en un artilugio narrativo: ocultar información clave al espectador. Mediante el argumento se altera la comprensión de la historia, en un juego de espejos entre lo que es y lo que no es, dando protagonismo a su carácter reflexivo: un reflejo de la película de Rossellini, una reflexión sobre sí misma. Aun enmarcada en un tratamiento realista baziniano, la elipsis se vuelve notoria y plantea un interrogante. Este encuentro de la ambigüedad de lo real en su exploración de la verdad (o de la ambigüedad de lo verdadero en la exploración de lo real) se basa en una tesis: la copia (lo falso) vale por el original (lo verdadero). Esto aplica tanto para la propia condición representacional del cine según el paradigma realista, como para pensar la idea del reflejo y del artificio.

IV. A modo de conclusión

La cuestión es qué rescatamos de la historia del cine, si aquellas películas que se ajustan a las perspectivas actuales, que confirman nuestro gusto (que, por decirlo de alguna manera, “podrían haber sido hechas hoy”), o aquellas que pudieron abrir otros caminos y horizontes. Tal vez por eso resulta pertinente, en estos términos, una revisión de la tradición formalista del cine mudo, a la que se oponía Bazin. Una tradición cuyo inicio no se reduce a los espectaculares viajes imposibles y los trucajes de Méliès: allí está la temprana experimentación con el dispositivo en la reproducción inversa de la Demolición de un muro de los Lumière. O, para tomar dos figuras clave de las teorías soviéticas del montaje, paradigma formalista del cine mudo, la serie de tensiones entre montaje intelectual y convulsión emocional en Eisenstein (dejando a un lado su psicologismo pavloviano), o la combinación entre el registro de la realidad y la experimentación formal en el documental poético de Vertov. En este sentido, no es de extrañar que Solanas, uno de los directores que impulsó la influencia del formalismo en el cine moderno argentino, en sus primeros años admirara tanto a Eisenstein como a Visconti, ambos vinculados tanto a la ópera como a las formas “bajas” de la cultura popular y del carnaval (recordemos la secuencia del baile en Octubre, o —su contracara— el festín del zar en la segunda parte de Iván el Terrible).

Ante el cine de baja intensidad, el drama atenuado, el rechazo del efecto catártico y aquella escrupulosa indiferencia que según Bresson caracteriza a la cámara, pero que resulta tan adecuada para describir su cine (así como a toda una tendencia estética), la cuestión es recuperar la reflexión más que la fe en la representación, la tradición de la imagen más que la del realismo, la construcción de sentido más que el reflejo primario o el hallazgo de una verdad. Un trayecto de la realidad a la posibilidad, tomando de referencia un conjunto de películas un tanto caótico y heterogéneo (al que podrían sumarse una infinidad de ejemplos, variaciones y problemas) que, sin embargo, tienen algo en común: la apuesta por un cine —realista o formalista— fundamentalmente narrativo, a partir de ciertas claves: drama, conflicto, reflexión y experimentación formal. Un abanico de posibilidades expresivas que trascienden el mero apoyo en la cualidad ontológica de la imagen.