DOSSIER #1: RELATOS DOMESTICADOS

Un oficinista llamado Francisco Sanctis mira, con el rabillo del ojo y gesto de terror, cómo la policía increpa a unxs jóvenes desde la ventanilla del colectivo en el que lleva a sus hijxs a la escuela. Desde un coche oficial de la embajada suiza, un banquero de nombre Yvan observa una secuencia idéntica mientras el chofer del vehículo asegura que es algo rutinario y que están fuera de peligro. Esas imágenes fantasmales, que aparecen fuera de foco o lejanas en el plano, por generar miedo, por representar el terror absoluto (o sea, el campo de exterminio), son un objeto estético: son los espantos.

Los espantos, según Silvia Schwarzböck(1), son aquello que permanece luego de la dictadura, la imagen que queda en su victoria disfrazada de derrota. Son eso que no puede concebirse, pero que sí puede representarse. Se presentan como un ente ominoso a plena luz del día, no como algo oculto o invisible. Las representaciones cinematográficas ficcionales de la dictadura del 76 hechas en la contemporaneidad, aun cuando algunas profesan una poética despojada, minimalista, que prefiere dictar su discurso desde lo sugestivo y subtextual antes que desde lo explícito, no pueden huir de los espantos. Paradójicamente, en su retrato de lo velado, de lo indecible, el fantasma de la postdictadura emerge explícitamente, como eso que permea (o, más bien, estructura) los relatos(2).

Es por eso que el cine que toma este tema como central debe ser leído a partir de, digamos, una doble hermenéutica: como películas que tratan sobre la dictadura desde sus diversos ángulos y reveses, y como películas sobre la dictadura hechas, inevitablemente, en la postdictadura. Es decir, no hay que entenderlas e interpretarlas exclusivamente por el hecho obvio de retratar un acontecimiento pasado, sino como representaciones realizadas desde el punto de vista de personas imbuidas en el espíritu de las épocas posteriores al fin del Proceso. Películas que, al ser postdictatoriales, son también post juicio a las Juntas, sublevación de Semana Santa, leyes de impunidad, década neoliberal, reapertura de las causas militares, desaparición de Julio López y Santiago Maldonado, asesinato de Mariano Ferreyra o derogación de las leyes del “dos por uno”. Lo que dejó la dictadura, su herencia en términos de concepción de la política y la democracia, su plan económico, el discurso oficial y sus victorias y derrotas simbólicas, políticas y materiales son condicionantes necesarios para las representaciones ficcionales de la dictadura, que no están escindidas del tiempo histórico y las condiciones materiales en las cuales son pensadas.

Las producciones que eligen como tema central los años del terrorismo de Estado (o bien su tiempo inmediatamente anterior o posterior) suelen ser catalogadas por público y crítica, automáticamente, como “importantes”, “valiosas” y “necesarias”. Que en el imaginario colectivo la sola presencia de la dictadura como objeto, aun antes de ver cómo se trata ese objeto, con qué elementos y desde qué punto de vista, resulte algo “progresivo” para una película da cuenta de aquello que no se puede concebir, pero se puede representar, se puede ver. Cada alegría que significa la aparición de un nuevo nieto es, a la vez, una constatación de la herida aún abierta de la dictadura y de cómo los espantos siguen aterrorizando a plena vista, sin necesidad de esconderse en el mecanismo terrorista de un Estado clandestino.

Películas como La larga noche de Francisco Sanctis (Andrea Testa y Francisco Márquez, 2016), Rojo (Benjamín Naishtat, 2018), Azor (Andreas Fontana, 2021) y Argentina, 1985 (Santiago Mitre, 2022) resultan particularmente sugerentes para analizar cómo se pone en escena la dictadura en la postdictadura, no solo por su cercanía temporal, sino por sus puntos en común, que permiten una comparación con otras etapas del cine argentino.

La burbuja antiséptica

En Francisco Sanctis, Rojo y Azor, como sucedía en La historia oficial (Luis Puenzo, 1985), el centro está en personajes comunes, civiles, ajenos al campo de la política y cómodos en su esfera doméstica. Los films los posicionan como personas honestas y trabajadoras, que pueden tener más o menos noción del genocidio que ocurre dentro del campo político, pero que deciden no intervenir. Lo político se ciñe de forma ominosa sobre esa burbuja antiséptica hasta romperla de modo que los personajes se terminan involucrando de alguna manera, ya sea desde la complicidad con los represores o en favor de las víctimas.

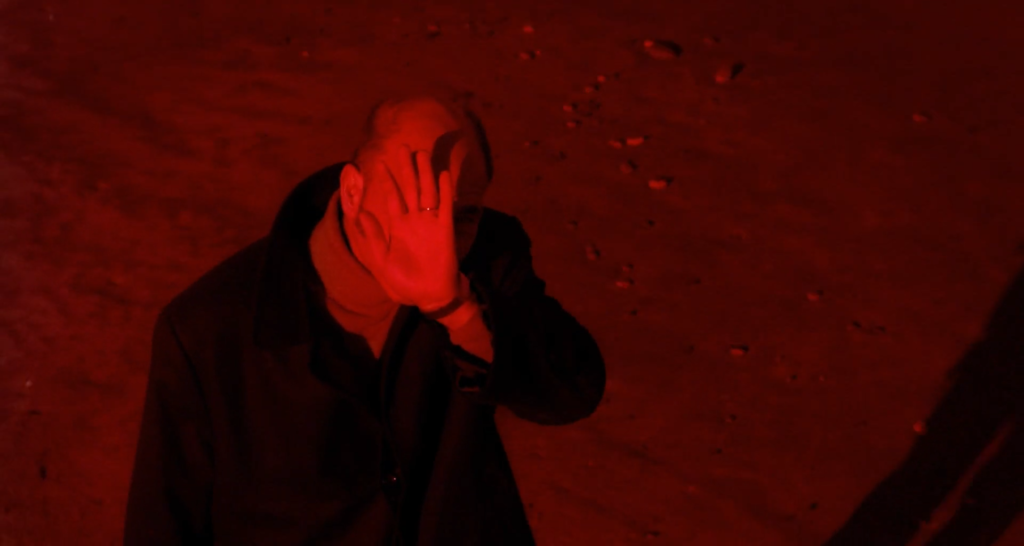

Vamos caso por caso. Rojo se sitúa en una provincia indeterminada e intervenida, en el año 1975, unos meses antes del golpe, por lo que la maquinaria del Terrorismo de Estado ya estaba en funcionamiento (en ese año entró en acción el Operativo Independencia). El protagonista es un abogado perteneciente a la pequeña burguesía, de aparente fama en el pueblo donde vive: muchas personas parecen conocerlo en el restaurante al que entra en su escena de presentación, incluso los empleados, que lo saludan con calidez y lo llaman “abogado”. Cuando se sienta para esperar a su esposa, un individuo joven aparece y, como el local está lleno, tiene que esperar parado. El joven mira con recelo al abogado y dice, brusca e impetuosamente, que él podría estar ocupando su lugar, que sería más expeditivo en su pedido y que está haciéndole perder el tiempo así parado sin ordenar nada. A pesar de los intentos de mediación del mozo, y luego de discutir con visible sorpresa, el abogado le da su lugar con un gesto gélido, solo para acusarlo inmediatamente después de resentido, inadaptado y pobre tipo en un extenso monólogo denigratorio. Visiblemente trastornado, el joven mira con odio a su interlocutor y a los asistentes del restaurante, y les grita “nazis de mierda, hijos de puta” con movimientos erráticos y violentos, hasta que es reducido y llevado fuera del local. Más tarde, cuando el abogado sale del restaurante con su esposa, el joven los sigue hasta acabar en un enfrentamiento donde él mismo, con la mirada perdida, se pega un tiro. El protagonista, si bien duda en llevarlo al hospital para intentar salvarle la vida, decide conducir hasta el desierto y dejarlo morir ahí.

A partir de este hecho inicial, la película tomará dos caminos: uno que se apoya en los gastados ejes del “thriller psicológico”, donde se desarrolla el dilema moral del protagonista al involucrarse en negocios corruptos de compra y venta de los bienes robados a los desaparecidos (para los cuales presta su firma); y otro más ligado al género policial, donde un detective de la televisión, en extremo perspicaz, investiga la desaparición del hermano de un matrimonio amigo, apodado “el jipi”, que parecía estar involucrado en la militancia revolucionaria. Gracias a una foto que le muestra su amigo, socio de negocios y cuñado del muchacho, descubrimos que es la misma persona a la que el abogado dejó morir en el desierto. En ambos recorridos se explora el silencio, la complicidad y la responsabilidad de estos sectores sociales en la desaparición de personas. Naishtat va espesando la atmósfera en pos de la paranoia y el grotesco, un clima opresivo que desintegra la aparente calma de la vida cotidiana. En ese sentido, la película busca lindar con lo ridículo o excesivo, utilizando elementos como el cuerpo y el rostro de sus actores: contorsiones faciales, gritos, ruidos de dolor del joven moribundo con la cara desencajada y comportamientos erráticos, en la línea de lo que había propuesto en su primera película, Historia del miedo(3).

La película repite una estructura en la que se intercalan escenas de corte más o menos simbólico o alegórico, algo ambiguas, que intentan explorar la moral de sus protagonistas y el clima violento e incierto de la época. Ya la escena del restaurante parece ser una alegoría de la disputa silenciosa entre sectores de la pequeña burguesía y agrupaciones militantes, menospreciados y catalogados como escoria en el campo donde se mueve el primer grupo. A ella se suman la publicidad de caramelos Bonafide (“Extrafinos, para egoístas”(4)), donde un hombre le dispara a otro con tal de no compartirlos; el recibimiento de unos vaqueros estadounidenses como visitas de honor en la provincia, que culmina con el interventor provincial pidiéndole sus datos a un periodista que indaga de más; una fiesta donde un mago hace desaparecer a una joven; una escena donde el novio de la hija del abogado mete en el auto de sus amigos al supuesto amante de su pareja, engañándolo con llevarlo hasta su casa; o la escena central del eclipse en la costa, donde todo se tiñe de rojo. Esta conjugación entre el cine de prestigio y lo kitsch, que tanto utiliza Naishtat en sus películas, termina llevándose puesto el verosímil; son escenas que, por “excesivas”, resultan poco creíbles y, en su afán de ambigüedad, se vuelven burdas, como la frase de Perón metida de prepo y dicha por el personaje del abogado (“Desensillar hasta que aclare”) o la alusión obvia al color rojo como referencia a la militancia de izquierda.

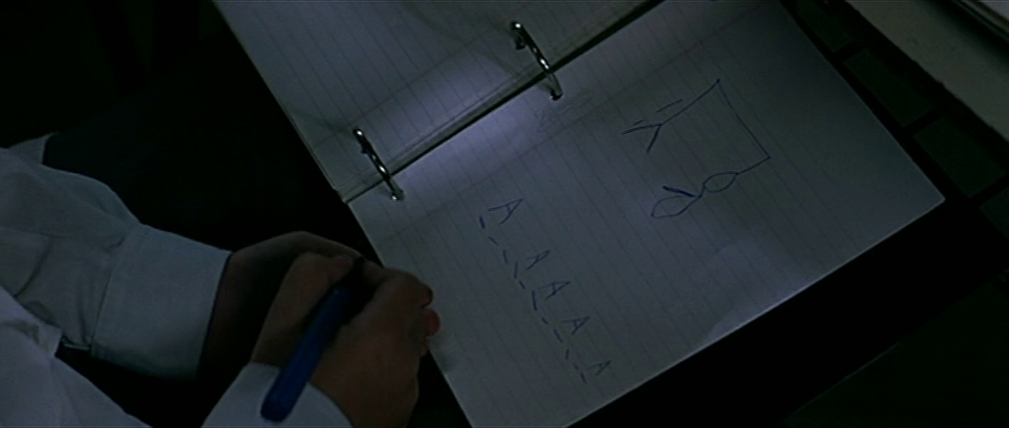

La larga noche de Francisco Sanctis, largometraje debut en la ficción de sus realizadorxs Francisco Márquez y Andrea Testa, marca el ámbito cotidiano de forma enfática desde su inicio, una larga secuencia en plano fijo donde el protagonista y su esposa preparan el desayuno para sus hijxs antes de ir a la escuela. Francisco Sanctis es un oficinista algo gris, poco tenido en cuenta en su trabajo (en el cual le vienen prometiendo un aumento que no llega nunca) y de mirada nerviosa, un tanto fría. De forma sorpresiva, recibe un llamado de una antigua compañera de la facultad, de la que no tenía noticias hacía años: esa burbuja de no-intervención política, la imagen de tipo común y desinvolucrado, se rompe a partir de una alusión a una época pasada donde el protagonista fue políticamente activo. La excusa del llamado es la supuesta publicación de un poema de carga política escrito por Sanctis en aquellos tiempos que despierta el temor y el desconcierto del protagonista mientras se pregunta por qué alguien querría publicar ese escrito amateur de un joven idealista en semejante contexto. El misterioso encuentro con su ex compañera de militancia Elena Vaccaro, a quien no reconoce a primera vista, acaba confirmando sus temores: la publicación del poema es apenas una coartada infantil y poco elaborada para arrastrar a Sanctis a un asunto mucho más serio. Elena le pide que anote unos nombres y unas direcciones, que se los memorice y luego destruya el papel, porque son datos de los Servicios que consiguió gracias a su marido, infante de Marina, sobre personas que van a ir a buscar esa misma noche para desaparecerlas.

El gris oficinista se ve entonces entre la espada y la pared, entre la comodidad de su hogar y el peligro de la calle, el conformismo cómplice y el heroísmo altruista en el que alguna vez creyó. La larga noche empieza casi accidentalmente cuando está esperando que el almacenero le traiga un vino que le pidió su esposa para la cena y ve pasar a unxs jóvenes a lxs que les pide fuego. Cuando nota que esconden unos panfletos bajo miradas ansiosas, Sanctis lxs empieza a seguir. Parece creer que pueden ayudarlo con su dilema moral. A partir de ahí, se sumerge en una calle nocturna que es puro suspenso minimalista, seguido por una cámara temblorosa por las cuadras vacías, apenas iluminadas por mortecinos postes de luz. Luego de caminar un tiempo sin rumbo, llama a su esposa para avisarle que se va a encontrar con su amigo Perugia, quien lo espera en un bar. Una vez que llega, intenta hablar del asunto con el jovial personaje, pero no hay caso: Perugia representa el lado doméstico del dilema de Sanctis, la feliz ignorancia del contexto político que los oprime. Solo quiere jugar al pool, tomar su whisky y hablar de la casa que se acaba de construir en Mar del Plata.

La otra cara del dilema del protagonista es Lucho, el hijo de una familia amiga que parece estar involucrado en la militancia. Sanctis se lo encuentra en un cine. Esperando que el muchacho tenga los contactos necesarios para salvar a las personas que van a ir a detener, le relata su situación y le canta los nombres y direcciones, pero Lucho le dice que se tiene que ir, que está esperando a un compañero y que si lo ven con alguien se va a arruinar su plan. De esta manera, Sanctis va fluctuando entre dos partes de sí mismo que luchan por emerger, representadas en ambos personajes: el joven idealista versus el adulto resignado, el temor que guarda la valentía de intervenir versus la cobardía de quien mira hacia otro lado.

Sanctis finalmente se arma de valor y se decide por ir a salvar a las futuras víctimas, en un acto que parece buscar la empatía de lx espectadorx. Luego de un larguísimo viaje en taxi y una odisea buscando la numeración correcta de la casa, el héroe se para frente a la puerta y toca el timbre, solo para que la pantalla funda a negro y el futuro de lxs involucradxs quede a criterio de quien esté sentadx en las butacas. Este final marca una gran diferencia con la novela original de Humberto Constantini en la cual está basada la película, donde el protagonista es desaparecido. Pero esta no es la única diferencia: el énfasis en la atmósfera paranoica y la aproximación bressoniana al suspenso son agregados de lxs realizadorxs a un libro mucho más enfocado en la psicología del personaje y más explícito políticamente. Este ejercicio de despojamiento formal que llevan a cabo Testa y Márquez acaba, a su vez, despojando a la película de la carnadura política e introspectiva que prima en el libro. Se opta por decir más con menos pero, a pesar de las intenciones de lxs cineastas, el resultado es una disminución del discurso.

El caso de Azor dista un poco de los dos anteriores: el personaje principal no es del todo una persona común y corriente, sino que es gerente de un banco suizo, un cargo de poder. Tampoco aparece dentro de una familia nuclear. Su viaje a Argentina lo encuentra solo con su esposa, a quien se le niega cualquier participación que no sea la charla de café. Lo que une a Yvan con el abogado Claudio y con Francisco Sanctis es su condición de ajeno a la situación política del país. La película se desarrolla a partir de una serie de viñetas donde el protagonista se relaciona con diversos sectores de las altas esferas del campo político, militar y económico, y de a poco se va develando tanto la razón de su visita como la complicidad silenciosa del banquero con la desaparición de personas. Como eje central aparece la ausencia misteriosa de su predecesor, de quien se sugiere varias veces que fue desaparecido por acusar a los militares de asesinos, así como el reclamo de un estanciero de alta posición por la desaparición de su hija.

La principal razón de ser de Azor parece ser la de mostrar una cara poco retratada de la dictadura: la responsabilidad económica internacional en el terrorismo de Estado, tanto en el silencio ante las vejaciones ejercidas contra las víctimas como en el robo de sus pertenencias, del cual el protagonista termina haciéndose cargo con gesto gélido y decidido hacia el final. Ese tono ambiguo y ausente, de imágenes prístinas, pasa de lo sutil a lo subrayado a medida que avanza el film, del fuera de campo extremo al diálogo expositivo, en un gesto que quiere reafirmar una posición contra los perpetradores del genocidio. En Azor el diablo tiene cuernos y cascos, y el infierno es tal cual lo pintan: las constantes referencias de los sectores aristocráticos a la guerra, a los subversivos, a que “había que hacer algo”, o la música amenazante que suena cuando habla la esposa de un militar o un obispo dan cuenta de ello. Entonces, la imagen minimalista que da la película hace de pantalla de un guion plagado de tedio y subrayados, que quiere acusar culpabilidades sin jugársela políticamente. Como en Rojo, la complicidad viene de sectores de poder e influencia, y se da más por omisión que por acción directa (si bien esta aparece, pero en menor medida), a diferencia de Francisco Sanctis, que reclama la empatía de lxs espectadorxs a partir de la participación activa de un representante de la clase media.

El retrato de lo político, entonces, parte desde lo tangencial, como algo externo que se impone sobre la esfera familiar de los protagonistas. Ante una esfera pública colonizada por la violencia del terrorismo de Estado, la familia aparece como un resguardo, un no-Estado. Según Schwarzböck: “La familia representa, tras siete años de dictadura, la resistencia al terrorismo de Estado. Madres, Abuelas, Hijos son quienes exigieron, frente a una estatalidad todopoderosa, aparición con vida / y castigo a los culpables”(5). A cuarenta años del retorno (no-comienzo) de la democracia, la familia como sinónimo de vida privada y de vida no-estatal aparece santificada en el cine sobre la dictadura, ubicada en el centro de la escena, eximida de los adjetivos que se le podían agregar en la predictadura (burguesa, patriarcal), aun si fueron familias cómplices o silenciosas como las de Rojo. En tanto resguardo de la política es una familia que no interviene; a lo sumo termina siendo un personaje (el protagonista, el patriarca) quien participa de la ruptura de la esfera privada, con el resto de la familia en los márgenes e incluso negada de involucrarse. Parece sorprendente cómo ese conservadurismo en torno a la familia choca con el clima revulsivo y de liberación sexual de la postdictadura más inmediata(6), ya sea en el cine, con la infidelidad del protagonista con una antigua compañera que luego formó una relación lésbica en Hay unos tipos abajo (Rafael Filipelli, 1985) o la desnudez explícita en Sur (Fernando Solanas, 1988), o en la literatura, desde los cuentos de Fogwill a la novela original de Constantini de la que se valen Testa y Márquez. De hecho, el énfasis en lo familiar de Francisco Sanctis también es un agregado ausente del libro, que empieza directamente en la oficina. Mientras en la película es mucho más solemne, en el libro se explora una faceta más picaresca del personaje, rabiosa y ambigua, con un lenguaje lunfardo e inmediato. Se le permite enojarse, dudar, putear. Incluso parece deseoso de que la reunión con Elena devenga en encuentro sexual, algo impensable para el Sanctis de cejas arqueadas, mirada nerviosa y rectitud moral que vemos en la película.

En Argentina, 1985, la familia también está muy presente (el otro gran espacio de la película, además del juzgado, es la casa del fiscal Strassera), pero desde un lugar distinto. Desde el minuto uno es una familia involucrada, como vemos en el papel de espía (y de alivio cómico de la película) que cumple Strasserita, hijo menor del fiscal, cuando observa los movimientos de su hermana con su novio mayor que ella, que puede llegar a ser un servicio. Los lazos familiares han sido una constante en el cine mainstream argentino(7), y el film de Mitre no se queda atrás: presenta a la familia como un descanso de la turbulencia del exterior político, incluso más que en cualquier otra de las películas anteriormente mencionadas, dado que Strassera no es un hombre común ajeno a esa esfera, sino un nexo entre ambas. La familia Strassera está expuesta, a través de las amenazas que sufren y la latente posibilidad de tener que esconderse, a esa intromisión de lo político que vendría a disolver los lazos no-estatales representados por la familia una vez rehabilitada la democracia.

El lugar que ocupa lo familiar en la película de Mitre vendría a ser un punto medio entre las de Kamchatka (2002) e Infancia clandestina (2011). En la película de Marcelo Piñeyro, narrada desde la mirada del niño protagonista, a pesar de centrarse en una familia que debe esconderse de los represores, la esfera política aparece tan fuera de campo que casi desaparece. En ese retrato endulzado, muy a tono con el éxito del cine de Juan José Campanella, la santificación de la familia es absoluta y la vinculación con la política es mínima (apenas un comentario del personaje de Darín, el padre de la familia, condenando la miseria económica a la que los estaban sometiendo los militares). Por su parte, la película de Benjamín Ávila presenta a una familia completamente atravesada por la política, al tratarse de una pareja de montoneros que retorna del exilio en Cuba con sus dos hijos. Si bien también se centra en la cotidianeidad del hijo mayor, las constantes tensiones entre vida familiar y actividad política (representada sin eufemismos, con lemas montoneros y armas empuñadas) la hacen salir de ese lugar romantizador: la familia (la esfera privada) no puede ser un refugio de la política (la esfera pública) porque ambas están fusionadas, y las tareas políticas revolucionarias aparecen incluso por encima de la vida doméstica (sobre todo en el personaje del padre, líder del grupo militante).

El miedo a la historia

En su retrato de personajes de clase media o media alta forzados a salir de su pasividad, el cine contemporáneo sobre la dictadura esconde una imposibilidad de concebir al activismo de una forma que no sea como otredad. Parecería un intento por generar la empatía de la mayoría de lxs espectadorxs y por evitar discusiones de dosdemonistas fervientes, o una censura autoimpuesta. Aun si sus intenciones son loables, estas películas parecen caer en el lugar que dicta que la política se mira de afuera, que no está hecha por gente como unx. Al rehabilitarse la familia como no-Estado y, al mismo tiempo, la vida de derecha —la vida burguesa, capitalista y democrática— como única posible, surge una imposibilidad, o un miedo, de representar a quienes lucharon por la vida de izquierda. Al militante se lo nombra apenas tangencialmente, y cuando se lo hace es a través de alusiones generales como el color rojo, un póster del Che, un libro de la URSS o el mote de “subversivos”. Incluso el poema que había escrito Francisco Sanctis, una adición de lxs directores que no figura en la novela de Constantini, resulta ambiguo en su identificación ideológica. El pasado político del personaje no se aclara, a diferencia de la novela, donde se dice que acudía a reuniones con socialistas. De acuerdo a la carga política de los versos(8), bien podría ser un guevarista, un montonero o un trotskista romántico. En esas referencias no específicas, en ese miedo a nombrar y aseverar, parece ser lo mismo el PC, el ERP, el maoísmo, el PST o Montoneros. Según Schwarzböck, pensar al revolucionario como un universal abstracto tal como lo pensaban las juntas militares, irrepresentable en su particularidad y hasta en sus contradicciones y debates entre agrupaciones, es parte de la victoria simbólica de la dictadura, una consecuencia del prólogo dosdemonista del Nunca Más(9). La militancia aparece fantasmagórica, atemorizante, en los márgenes de la vida de derecha y la política burguesa, que en la postdictadura se hace puertas adentro. Por eso en Argentina, 1985 a la Plaza de Mayo se la filma vacía (¡algo verdaderamente inconcebible!), a las Madres como decorado, de espaldas y quitándose el pañuelo, y a la política como algo que se resuelve en los juzgados.

Además de reflejar el miedo a los espantos, esta forma de representación elusiva, elíptica, subtextual, minimalista, de lenguaje negativo y fragmentada narrativamente es una cierta tendencia del cine moderno y contemporáneo, en particular ligado a los festivales internacionales, con el cual estas películas entran en diálogo (salvo Argentina, 1985, sobre la cual volveré luego). Lo que Jaime Pena llama la “puesta en escena de la ausencia”(10) es una forma de filmar que nace de la pregunta en torno a cómo representar una desaparición, tomando como metáfora el vacío de imágenes de archivo de los campos de exterminio que dejó el Holocausto: una imagen ausente. Este estilo de pacing dilatado, espacios vacíos, narración atenuada y personajes ensimismados parte de la reflexión en torno a lo irrepresentable y de la ausencia como objeto estético, una marca tan profunda en la humanidad que necesita de un modo nuevo de representación, alejado de la narración clásica. Recursos como el uso del fuera de campo, una temporalidad del plano particularmente marcada, la descripción de atmósferas y estados de ánimo o la narración de historias no conclusivas definirían, según Pena, gran parte de lo que se llamaría cine moderno, tomando como punto de quiebre el estreno de L’Avventura, de Antonioni, en 1960, y que encontraría su forma rigurosa de representación con Shoah (1985), de Claude Lanzmann.

El cine nacional, una vez que incrementó su presencia en el circuito de festivales, y al tener su propio genocidio (su propia imagen irrepresentable) que contar, también se vio imbuido en esta estética, si bien la hizo visible hasta los años 90(11). Una de las primeras películas que se pueden catalogar como “cine de la ausencia” es Rapado, el debut de Martín Rejtman en 1992. A partir de allí, gran parte de lo que se conoce como Nuevo Cine Argentino entró en diálogo con esta corriente, siendo La libertad, de Lisandro Alonso, y La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel (de la cual se vale Schwarzböck para nombrar a los espantos, a partir de la escena en la que la tía Lala le dice a Vero: “Son espantos. No los mires y se van”), sus referentes más claros. A su vez, Pena cataloga Los rubios, de Albertina Carri, como una película particularmente consciente de esa imagen irrepresentable, al haber una ausencia de registro o archivo de los padres de Carri desaparecidos por la dictadura y tener que recurrir a la autoficción para interrogar ese vacío(12).

Esa tradición caló hondo en el cine nacional y sigue siendo uno de los modelos imperantes, aun a veinte años de la eclosión del NCA. Esa tendencia a no decir, sino implicitar, a no mostrar, sino sugerir, llega hasta el cine sobre la dictadura no solo como parte de una corriente estética, sino como síntoma de una herida abierta, del vacío generacional que menciona Carri o del temor a los espantos. Tanto en Francisco Sanctis como en Rojo y en Azor priman una puesta en escena minimalista, finales no-conclusivos y diálogos elusivos y ambiguos, como si mostraran un entendimiento tácito de la situación indecible que se vive durante la dictadura (“En este momento no se puede”, “Se fueron por todo lo que está pasando”, “Viste cómo están las cosas…” y líneas de ese estilo).

Un país herido por una ausencia es, en consecuencia, un país en duelo. Durante los años del NCA se construyó una forma de narrar elíptica y minimalista, de producción independiente y con presupuestos mínimos, como respuesta tanto a las condiciones de vida pauperizadas como a los modelos de producción industriales que primaron en los años posteriores al retorno de la democracia, dentro de la cual se englobaban las representaciones de la dictadura, triunfantes y legitimadas a partir del premio académico a La historia oficial, el canon escolar de La noche de los lápices (Héctor Olivera, 1986) o películas más crudas como En retirada (Juan Carlos Desanzo, 1984) o Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999). La forma de transitar ese duelo para el NCA fue a través de la puesta en escena de la ausencia como una mirada alternativa sobre aquellos acontecimientos. Durante ese período, la dictadura no se representaba directamente (algo que aún se le cuestiona a los realizadores que formaron parte del movimiento), sino en sus consecuencias directas sobre el presente, como ocurre en La fe del volcán (Ana Poliak, 2001), Los rubios o la propia La mujer sin cabeza. Hoy en día ese modelo estético, ya alejado de la situación económica y política del país y de la industria cinematográfica que imperaba a inicios del siglo, parece más presente que nunca, amparado en la propia extensión de ese estilo a nivel mundial en los festivales internacionales (un lenguaje común que podríamos alejar del término “cine de la ausencia” para acercarlo más al de “cine de la liviandad”(13)). El estilo neorrealista, callejero e inmediato del NCA se diluyó en un preciosismo de la imagen y un aburguesamiento temático, y su carácter revulsivo y contestatario en una corrección de lo indeterminado, como si esa poética minimalista fuese una excusa para autocensurarse políticamente.

Siguiendo la doble hermenéutica planteada al inicio del texto, resulta llamativo ver cómo en los años del gobierno de los Kirchner, cuando se revitalizó el reclamo por los derechos humanos, se reabrieron las causas a las Juntas militares y se promovió activamente la memoria en el plano cultural, el cine nacional fue mucho más explícito y audaz en sus representaciones de la última dictadura enmarcadas en las olas tardías del NCA (o lo que se podría considerar post-NCA). Películas como Crónica de una fuga (Adrián Caetano, 2006), La vida por Perón (Sergio Bellotti, 2005), que se sitúa en la pre-dictadura pero viene al caso por retratar a Montoneros, o Infancia clandestina se permiten ser crudas y explícitas sin caer en la morbosidad ni aleccionar; muestran la interioridad del debate y la acción política. La de Caetano es de las pocas que se animaron a representar el campo de exterminio de forma directa, a lxs detenidxs dentro de sus celdas, sumándose a Habeas corpus (Jorge Acha, 1986) y Garage Olimpo(14). Tiñe la narración del heroísmo que Fogwill lamentaba ver tan ausente, tan derrotado, en las representaciones de la dictadura. Lo mismo sucede en Infancia clandestina, que no solo no tiene pudor al mostrar la actividad violenta de Montoneros, o al hacer que su niño protagonista elija como seudónimo “Ernesto” por el Che; también es consciente de la propia irrepresentabilidad de ciertos aspectos de la vida y la lucha en los años de represión: la escena en la que el tío del protagonista se inmola con una granada en un patrullero o el inicio de la película, cuando intentan matar a su familia, son resueltas por Ávila a través de la animación, un recurso inteligente y cauto que evita que la película caiga en lo grotesco o morboso a la hora de retratar cuestiones más crudas. Es paradigmático el plano en que la sangre de una herida y el pis de un asustado Ernesto chorrean hasta encontrarse sobre una baldosa, algo que filmado en acción real sería impensable dentro de lo que plantea la película. Por su parte, el film de Bellotti es una comedia oscura y retorcida, un aspecto prácticamente ausente en las películas políticas nacionales, que se propone mostrar la cara más paranoica y desesperada del país en esa época, si bien, como vehículo del humor negro, acaba retratando a los militantes como presas del delirio, de manera similar a lo que sucede en Rojo y Francisco Sanctis y que bien podría aludir a lo que Schwarzböck llama “clandestinidad como estado mental”(15).

En los últimos años, en los cuales la impunidad intentó ser política de Estado con el 2×1 y los negacionistas ocupan bancas en el parlamento, en los que hubo una revitalización de reclamos y manifestaciones estudiantiles, sindicales, feministas y por la memoria, todo un sector del cine nacional parece haberse mantenido lo suficientemente impermeabilizado como para acercarse a estos temas con sobrada distancia. La propia estética imperante, distante y ausente, elusiva y ambigua, no sería una excusa válida, porque en otras partes del mundo con reclamos similares se han hecho películas que se enmarcan dentro del cine de la ausencia, pero que son mucho más profundas en sus lecturas políticas. No me importa si pasamos a la historia como bárbaros (2018), del rumano Radu Jude, pone a dialogar diversos sectores de la sociedad de su país en un doble juego de representabilidad: una joven y contestataria directora de teatro se plantea representar el genocidio étnico del frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, y debe enfrentarse a los obstáculos que emergen tanto de sus actores y compañeros como de los secretarios del Estado. Con tomas de conversaciones larguísimas, una cámara distante de la acción y abundantes planos fijos, la película mete el dedo en la llaga de problemáticas aún abiertas dentro de la sociedad rumana con respecto al racismo, la xenofobia y el negacionismo, parada en un lugar marcadamente antifascista y provocador. La conjugación de una poética minimalista con la revulsión política parece imposible en el cine nacional de ficción, quedando relegada casi exclusivamente al documental, como por ejemplo en Responsabilidad empresarial (Jonathan Perel, 2020). La estética de lo no-explícito deja ver, paradójicamente, un “mito de lo irrepresentable” que dejó la dictadura en todo un sector de la población nacional, motivo por el cual Schwarzböck dice que los espantos se ven a plena luz del día.

Volviendo a Rojo, Azor y Francisco Sanctis, digo que estas tres películas están en diálogo con el cine de la ausencia, y no inmersas en su totalidad, porque hay un rasgo de género presente en todas ellas. El thriller aparece como común denominador, no solo en años recientes, sino en gran parte de las representaciones de la dictadura en el cine. Lo que diferencia a las películas contemporáneas de otras como Garage Olimpo o Crónica de una fuga es la conjugación de esa “puesta en escena de la ausencia” con los elementos genéricos del suspenso, llevándolas al terreno del thriller minimalista o “psicológico”. Es decir, el suspenso no se da tanto por una latente posibilidad de acción como por una atmósfera tensa, una creciente sensación de extrañeza e inestabilidad y un estudio de los estados psicológicos de los personajes; como si la amenaza fuera ese campo político queriendo penetrar en la narración. El énfasis en el campo sonoro, la escasez de diálogos o su carácter ambiguo, las actuaciones hieráticas de sus protagonistas y la música ominosa son cómplices de esa atmósfera tensa donde por momentos se llega a acariciar el terror, como en la aparición del obispo de aspecto demoníaco y voz de ultratumba de Azor o la escena en que un perturbado Francisco Sanctis se sobresalta al ver a su esposa (una escena muy similar a la de la pileta en Un crimen común, la siguiente película de Márquez, más cercana aun al género del terror), que dejan clara la herencia de atmósferas similares propuestas por Martel en La mujer sin cabeza.

La necesidad y la catarsis

El caso de Argentina, 1985 requiere un estudio aparte, no solo por ubicar su relato en la inmediata postdictadura o por haber sido realizada en un contexto de producción mainstream (es una producción original de Amazon Prime), sino también porque fue, verdaderamente, todo un evento. Por primera vez desde hacía años (la última película con números similares de taquilla con 39 semanas en cartel fue Relatos salvajes en 2014(16)) filas larguísimas se agolparon en las entradas de los pocos cines que proyectaron la película, y las redes sociales estallaron en elogios hacia la producción y su tema central, incluso antes de su estreno oficial: por ejemplo, a partir de las ovaciones al film en el Festival de Venecia y las manifestaciones públicas de Santiago Mitre con una bandera argentina en las ruedas de prensa se formó una especie de fervor patriótico que llegó a exigir una nominación a los premios Oscar. Parece haber una dialéctica entre la pretensión de estas películas de establecerse como una historia oficial y la búsqueda de un “mensaje” por parte del público que las pueda catalogar de importante y necesarias en la conservación de la memoria histórica. De esta manera, la disposición didáctica de su tema central aparece como absolutamente preponderante en el sentido común, incluso relegando las formas cinematográficas a un segundo plano por debajo del contenido político, como si importara más qué es lo que se cuenta que cómo se cuenta, o como si no importara que sea buena o mala, sino que mantenga viva la memoria.

La película de Santiago Mitre se centra en primer término en la figura del fiscal Julio Strassera en su intento por llevar a juicio a las juntas militares, investigación y recopilación de testimonios mediante, y luego en el desarrollo del juicio en sí. A pesar de que el personaje interpretado por Ricardo Darín esté lejos de ser un ciudadano común ajeno al campo político (en este caso a través del campo jurídico) como los protagonistas de las películas tratadas anteriormente, resulta llamativo cómo él mismo niega su capacidad para intervenir en el juicio, alegando que es un hombre común y que la Historia no la realizan tipos como él. Esta posición del personaje es contrarrestada por los tintes épicos que la propia película le imprime, enalteciendo su figura como una especie de héroe antipático pero pragmático y moralmente recto.

El marcado optimismo y la ligereza de la película, con sus alivios cómicos constantes y el uso de canciones de rock de los 70 y 80, maquillan su aspecto más oscuro: el de retratar la dictadura como un problema moral más que político. A pesar de que busque desmarcarse explícitamente del prólogo dosdemonista del Nunca Más, que Antonio Tróccoli lee en televisión abierta y al que los protagonistas critican por culpabilizar a las víctimas, en su narración Argentina, 1985 acaba reproduciendo el discurso oficialista de Alfonsín (el mismo que permitió las leyes de impunidad años después), que interpreta la dictadura como el mal absoluto, una “villanía abstracta”(17) que se excede en su maldad porque no puede controlarla. En la forma que tiene el film de tratar los testimonios de las víctimas prima la magnitud y el excesivo sadismo de la represión antes que el horror que implica su existencia. Por eso los recopila en panorámicas y recortes, buscando acumularlos “como si fueran un asunto burocrático”, en palabras de Iván Zgaib(18). Es decir, en esa lógica acumulativa y casi de shock, el problema no parece ser que los represores hayan desaparecido, torturado y asesinado personas, sino que se les haya ido la mano; no que hayan barrido con una generación de militantes, sino que haya caído, en la volteada, gente no involucrada en la política, gente “inocente” (cuestión que grita, a viva voz, “algo habrán hecho”). En ese discurso, la violencia política aparece como una lucha de interpretaciones y la vida en común como un sistema de símbolos, por lo que cualquier violencia no-simbólica (la violencia asociada a la lucha por la emancipación y la vida de izquierda) es demonizada y rechazada de plano, como lo deja en claro el personaje del fiscal Moreno Ocampo en el programa de televisión al que asiste. La única violencia posible es la violencia simbólica que se pone en juego para mantener en pie el aparato democrático. Se omite completamente el carácter sistemático y planificado de la represión, amparada en la propulsión de un modelo económico que persiste hoy en día —al ser compatible con la democracia justamente gracias a la victoria simbólica de la dictadura—, su orquestación norteamericana y su alcance regional (en ninguna película parece que haya habido genocidios idénticos en los demás países limítrofes). Como dice Schwarzböck: “(…) los represores son representados, en la postdictadura, como si su plan de exterminio fuera de su exclusiva invención. No aparecen como el brazo armado de un poder transnacional, al que la CIA brinda su inteligencia, sino como una maquinaria de industria argentina, organizada piramidalmente como un Estado dentro del Estado, que sale a la ‘caza de brujas o de endemoniados’ de noche y en Falcons verde sin patente”(19).

La política es un eje central en tres de las cuatro películas anteriores de Mitre, El estudiante (2011), La patota (2015) y La cordillera (2017), apadrinadas por el teclado de Mariano Llinás, coescritor de sus guiones (y, por otro lado, también del de Azor). El acercamiento formal del director estaba más en sintonía con otras películas analizadas con anterioridad, de ritmo pausado y movimientos de cámara sofisticados, tanto en su debut en solitario más neorrealista y post-NCA, El estudiante, como en el thriller de qualité La cordillera, donde trabajó con un presupuesto alto, actores reconocidos y una producción internacional. Sin embargo, la narración elusiva y ambigua y el comentario político de carácter subtextual toman un giro en Argentina, 1985, una película mucho más directa y explícita. El resultado es una pieza calculada para llegar a un público masivo nacional y global (algo palpable desde un nombre que no necesita traducción, una jugada idéntica a la de la película chilena 1976), estandarizada según el modelo estético y narrativo de las plataformas de streaming. Lo interesante es que, pese a este cambio, pese a ser explícita al nivel de lo sobreexplicativo y desconfiar de la inteligencia y paciencia del espectador, el corazón de la visión política de Argentina, 1985 es el mismo que el de las obras anteriores del director: la constatación de un sentido común que dicta que la política se mira desde afuera y se hace puertas adentro. En el final abierto de La cordillera, con el presidente ficticio Blanco entregándose a la seducción de la podredumbre política, y en el final de tintes épicos de Argentina, 1985, con el tribunal estallando en vítores por la acusación del fiscal Strassera —que se filma como una película deportiva cuando el equipo protagonista sale campeón, igual que una escena gemela en El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin, 2020)— yace la misma concepción del mundo del poder, uno de inaccesibilidad e inacción por parte de ese público masivo al que la película pretende dirigirse.

Entonces, cuando se dice que el film de Mitre es necesario para preservar la memoria histórica, que su política higienizada y estética netflixera son un precio digno a pagar (o condiciones necesarias) para llegar a más personas y así convencerlas, que en su capacidad catártica de conmover estéticamente reside una capacidad de generar una catarsis política (y, entonces, de transformar a las personas), no se tiene en cuenta el propio mensaje de fin de la Historia y sutil dosdemonismo que profesa Argentina, 1985, ni la idealización (heroica, épica) de una democracia en la que los mecanismos represivos del Estado y el plan económico de la dictadura continúan en funcionamiento ya no de forma clandestina, sino avalados institucionalmente. Una democracia que permite que negacionistas se sienten en el Congreso y que las fuerzas armadas desaparezcan personas, aspectos que no son contrarrestados por el éxito de Argentina, 1985, sino que son claves para entender por qué la película es como es (más teniendo en cuenta que hace apenas doce años era posible una película como Infancia clandestina). Creer que es incompatible que alguien disfrute Argentina, 1985 y, a la vez, exija que se condene a lxs militantes de la misma forma que a las juntas militares, o que la marcha del 24 de marzo va a ser el doble de grande por obra de la película, o sea, esperar que el arte transforme a la sociedad significa, según Schwarzböck(20), esperar del arte lo que debe hacer la política: “Si se espera eso del arte, es porque la política ha quedado subordinada a las condiciones de la vida dañada”. El éxito de 1985 no se debe a su contenido ni a la apatía política generalizada que no es capaz de revertir, sino a su forma de producto prefabricado por la industria cultural. Por eso no generó marchas exigiendo la renuncia de lxs diputadxs que hacen abierta apología del terrorismo de Estado, de la misma manera en que La historia oficial no impidió las leyes de impunidad en el alfonsinimo.

El éxito de taquilla y crítica de Argentina, 1985 no es uno cualquiera: es la constatación del triunfo de un modelo de producción y representación. Su estreno puede ser un punto y aparte para el cine producido por y para plataformas de streaming, un nuevo modelo industrial que puede llevarse puestos los demás modelos independientes, experimentales, documentales o de producción estatal pura al no pagar al INCAA los impuestos de exhibición que permiten la financiación de una industria cinematográfica nacional. El tiempo permitirá ver su impacto a largo plazo en la producción del cine argentino.

Después de los espantos

La disyuntiva entre las victorias y derrotas de la última dictadura militar-banquero-oligárquico-multinacional, como la llama Fogwill, es un tema que se puede continuar discutiendo. El desprestigio social y el rechazo que por lo general tienen las Fuerzas armadas puede considerarse la mayor victoria del bando de los derrotados (es decir, las víctimas, los derrotados sin guerra), más teniendo en cuenta que es algo que no sucede en otros países de la región porque, justamente, no se juzgó a los vencedores (los derrotados ante la ley, al menos durante un tiempo). Esa victoria de los derrotados, la victoria de los derechos humanos, es lo que Fogwill considera que enmascara la verdadera victoria de los vencedores. El barrido de toda una generación de militantes y el terror implantado en los sobrevivientes y las generaciones posteriores; la posibilidad del poder económico de mantener su plan activo sin la necesidad de un Estado clandestino, igual de compatible con la democracia que con la dictadura, son parte de la victoria de la vida de derecha (la vida democrática y capitalista, la vida sin emancipación posible, el fin de la Historia), aunque la muerte de Videla en el inodoro de un penal o la recuperación de un nieto nos hagan sentir (porque queremos sentirlo y creerlo) que los vencidos fueron —fuimos— vencedores. Para Fogwill, los vencedores disfrazan su victoria de derrota callando, pero los vencidos no pueden disfrazar su derrota de victoria, aunque escriban la Historia(21).

Que todas las películas sobre la dictadura se coloquen del lado de las víctimas, que ninguna se atreva siquiera a reivindicar el genocidio (¡faltaría más!) puede ser leído en clave de esta dialéctica victoria-derrota. En el cine argentino contemporáneo, quienes optando por el lenguaje negativo quisieron representar el vacío que dejó la derrota —esa imagen ausente, irrepresentable— quizás pagaron el precio demasiado alto de borrar a su propio sujeto histórico. El mito de lo irrepresentable dejó de ser un mito, y la imagen ausente se mantuvo así, ausente. Y quienes enaltecieron la voluntad del pueblo de condenar a sus genocidas lo hicieron a costa de que esa misma voluntad apareciera dentro de los juzgados como la única forma posible de disputar el poder, subordinando la política a la vida de derecha (como sistema económico y represivo) que las víctimas murieron combatiendo.

El objeto de este ensayo no es desmerecer toda representación de la dictadura en busca de una representación última, como verdad absoluta, sino intentar comprender cómo es que operan las coyunturas políticas e históricas sobre la puesta en escena de un período que determinó completamente el sentido del país a posteriori, como una forma de cerrar esas heridas. En materia de memoria, cerrar una herida y sanar no significa que deje de doler y se olvide, sino dejarla cicatrizar para poder retener su origen; no hacer las paces con el pasado, sino tenerlo siempre presente (ni olvido, ni perdón); siempre buscar nuevas formas de representación que permitan hacer visibles esas marcas del terror, contra quienes quieren negarlas y ocultarlas. El horror del campo de exterminio, del calabozo clandestino, una vez retornada la democracia, atemoriza —espanta— desde los márgenes, a plena luz del día. Si los espantos desaparecen cuando nadie los mira, hacer una historia del miedo consiste en no quitarles nunca los ojos de encima cuando aparezcan en una pantalla de cine, en los asientos del Congreso, en los eslóganes de campaña o en una Plaza de Mayo llena de manifestantes, banderas y pañuelos blancos.

Notas:

1 Schwarzböck, Silvia, Los espantos. Estética y postdictadura, Buenos Aires: Las cuarenta, 2016.

2 Los espantos, en términos marxistas, bien podrían ser la ideología, la imagen invertida, la falsa consciencia.

3 También hay aspectos formales que pueden catalogarse como anacrónicos y que buscan tanto imitar una estética contemporánea al tiempo en el que se sitúa la película como dialogar con una tradición del cine nacional ligada a esos recursos: los zooms, los encuadres o la peluca que utiliza el protagonista al final.

4 En Los años setenta de la gente común de Sebastián Carassai, libro que sirvió como disparador para Rojo según su director, se estudian distintas publicidades en las que se vincula el consumo del producto aludido y el clima violento de la época, así como valores asociados a la glorificación de la vida de derecha: “En 1970, la firma Paris promocionó uno de sus productos, la ‘Mediaslip’, con un set de avisos cuyo eslogan era ‘A la hora de matar’ (…) tanto la acción de matar como el hecho de morir se asumen como sucesos no excepcionales sino cotidianos, ordinarios, tan naturales como la utilización de las medias”.

5 Schwarzböck, 2016, p. 64.

6 También hubiera sido enriquecedor contrastar con las representaciones familiares hechas durante la dictadura. Queda pendiente para un futuro texto.

7 En un próximo texto a desarrollarse en este mismo dossier, Francisco Guerrero investigará más a fondo este aspecto.

8 El poema reza: “Despierta, compañera / que las masas nos esperan / si insistes en dormir / la batalla perderás / despierta, compañera / y si el temor te paraliza / piensa en la sonrisa / del obrero en rebeldía”.

9 Schwarzböck, 2016, p. 48.

10 Pena, Jaime, El cine después de Auschwitz. Representaciones de la ausencia en el cine moderno y contemporáneo, España: Cátedra, 2020.

11 De la misma manera que Schwarzböck dice que los espantos no se vuelven explícitos, “régimen de apariencia pura” hasta los años 90 (2016, p. 25).

12 Pena, 2020, p. 239.

13 Concepto acuñado por Adrian Martin y retomado por Agustín Durruty en su texto “Contraplano del realismo”.

14 Con esas tres películas hasta se podrían clasificar tres formas de representar la prisión y la corporalidad.

15 “(…) el estado mental de quien toma las armas sin antes haberse enrolado. Sin victoria, la acción armada, leída a posteriori, se vuelve inconcebible, incluso para quienes la condujeron.” (Schwarzböck, 2016, p. 29). Como la lucha armada les resulta inconcebible, estas películas la retratan como obra de personas psicóticas.

16 Relatos salvajes se estrenó en casi 300 salas, alcanzó los 3.938.419 espectadores y desde agosto hasta los premios Oscar solo dejó de estar entre las diez películas más vistas durante una semana de diciembre. (Fuentes: Cines Argentinos y Télam). Por su parte, según los números de Ultracine, Argentina, 1985 tuvo 1.066.263 espectadores para el 12 de diciembre de 2022 y mantuvo el primer puesto entre las diez películas más vistas durante varias semanas (Fuente: OtrosCines).

17 Schwarzböck, 2016, p. 43.

18 Así lo afirma en su artículo “‘Argentina, 1985’ o volver a la melancolía”.

19 Schwarzböck, 2016, p. 43.

20 Así lo afirma en su artículo de 2020 “¿Por qué el arte no puede cambiar a los hombres?”.

21 Schwarzböck, 2016, p. 63.

Bienvenida esta nota y las que vengan. Pero más allá del acuerdo /desacuerdo con el planteo general y algunas apreciaciones en particular, llama la atención una afirmación inicial errónea que se lleva mal con el resto (donde se aprecia una voluntad de historización):

“Las producciones que eligen como tema central los años del terrorismo de Estado (o bien su tiempo inmediatamente anterior o posterior) suelen ser catalogadas por público y crítica, automáticamente, como ‘importantes’, ‘valiosas’ y ‘necesarias’.”

Tal vez hubo algo de esa aparente unanimidad “automática” en los primeros años de la democracia, pero ya hacia los 90 era (y aun es) habitual oir la despectiva frase “otra película sobre la dictadura”, dicha por público y crítica (esta última a veces sin mucho mayor argumentación). De hecho Mitre tuvo que “vender” su proyecto contradiciendo ese lugar común, diciendo que era “una película sobre la democracia”…

Y es desde ahí (incluído ese discurso del consenso democrático, también roto desde entonces), dónde hay que situar la intervención de Schwarzböck, en los albores del macrismo, también para entender que hemos pasado a otra etapa, signada por una derechización mucho más abierta, que implica ver como los discursos “negacionistas” (que en verdad no niegan, sino que justifican…) se expresan ya sin ambages.

Aun está por verse como impacta todo esto en el cine argentino, y en su crítica también… Pronto lo sabremos.

Hola, Nicolás. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer la nota. Me parece interesante lo que planteás, es cierto que podría haber enriquecido el análisis (recuerdo haber leído comentarios de Quintín y Noriega desprestigiando Francisco Sanctis en su estreno por tratar sobre la dictadura), pero al momento de escribir el texto no lo pensé. En todo caso, creo que es importante incorporar estas apreciaciones para seguir pensando estos temas con la mirada más afilada posible. Te mando un saludo.