Es probable que a la hora de pensar en el cine argentino de fines de los años cincuenta y principios de los sesenta nos figuremos la caída del cine de estudios y el comienzo del cine moderno como dos grandes bloques sucesivos y claramente diferenciados. La idea cristalizada sobre el período es la de una ruptura súbita a partir de la irrupción del nuevo cine argentino, luego rebautizado Generación del 60, con películas como Los jóvenes viejos (Rodolfo Kuhn, 1962), Prisioneros de una noche (David José Kohon, 1962), Dar la cara (José A. Martínez Suárez, 1962), La cifra impar (Manuel Antin, 1962), Alias Gardelito (Lautaro Murúa, 1961) y Los inundados (Fernando Birri, 1962), antecedidas por un momento transicional a fines de los años cincuenta, en el que ciertos rasgos de modernidad asomaban en el relato clásico, con La casa del ángel (Leopoldo Torre Nilsson, 1957), El jefe (Fernando Ayala, 1958) y Rosaura a las 10 (Mario Soffici, 1958) como películas emblemáticas1. Pero hay al menos dos factores que ponen en tensión la idea de una transición rupturista. Primero, que el cine moderno no surgió tan espontáneamente, sino que se fue gestando de manera subrepticia en un proceso que se remonta a los primeros años cincuenta. Por otro lado, el cine comercial, luego del surgimiento de la modernidad, se reformularía y continuaría su marcha en las décadas posteriores, a la sombra en los libros de historia.

Aquellos fueron años envueltos en discusiones estéticas, políticas y también jurídicas, en los que la Ley de Cine de 1957 jugó un papel central con la creación del Instituto Nacional de Cinematografía (INC, redenominado INCAA con la nueva Ley de 1994), junto a transformaciones profundas que reconfiguraron los modos de hacer cine en Argentina y, en consecuencia, el tipo de cine producido de allí en más, que a grandes rasgos podría sintetizarse como el paso de la primacía del cine industrial a un esquema generalizado de producción independiente (acaso este sea el principal punto de inflexión en la historia del cine argentino, o uno de ellos).

En 1956 la industria había tocado el punto más bajo desde su conformación como tal a principios de los años treinta. Luego del golpe del 55, con la suspensión de créditos, el cine argentino se encontró en una parálisis sin precedentes. La nueva política de liberalización del comercio de película virgen, sumada a la disminución de ingresos y a la suspensión del impuesto a las entradas para el fondo de fomento a la producción, resultó catastrófica para la industria cinematográfica local. En el segundo semestre de 1956 no se filmó ninguna película en el país, y en la primera mitad de 1957 no hubo estrenos argentinos (finalmente fueron 15 las películas argentinas estrenadas ese año, después de un promedio de 40 por año entre 1943 y 1956). Levantadas las medidas de protección, y con una industria desacreditada en la opinión pública, los últimos estudios en pie cerraron sus puertas. La sanción y reglamentación de la Ley fueron empujadas por todo el sector cinematográfico, aun repleto de internas, y 1958 fue el año en que la industria se recuperó luego de meses de demora en los ajustes de su normativa, ya durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). La reactivación estuvo acompañada de un rediseño de los modos de producción y de políticas de incentivo a la producción independiente y al cortometraje, formato del que surgieron los realizadores del nuevo cine.

Estos años de crisis y enormes transformaciones, curiosamente, no tienen un correlato directo en las revistas especializadas de la época. El período 1957-1959 corresponde a un momento en que las pioneras, Gente de cine y Cuadernos de cine, habían dejado de publicarse (sus últimos números salieron en marzo de 1957 y abril de 1956, respectivamente), mientras que los primeros números de las más paradigmáticas de la nueva crítica, Tiempo de cine y Cinecrítica, aparecieron ambos en agosto de 1960. Este bache, sin embargo, nos ayuda a ver con mayor nitidez que los años de la crisis estuvieron envueltos en discusiones fundamentalmente estéticas y, por extensión, políticas: el modelo industrial en decadencia, más que a las recientes medidas de la dictadura, era asociado por los críticos a los años del peronismo (incluso, en algún caso, a los años anteriores a la llegada de Perón al poder).

Con la noción del cine como arte en oposición al cine espectáculo, y con una valoración del cine europeo por sobre el modelo de Hollywood (una concepción, a su vez, menos afianzada en las ideas de la crítica francesa o la nouvelle vague que en la crítica y el cine italianos de herencia neorrealista), las revistas de cine llamaban a una renovación de carácter estético pero también moral. El de la última etapa del cine de estudios era visto como un modelo vetusto y corrupto que necesitaba ser reconfigurado desde cero para revitalizar al cine argentino. Luego de largos años en que habían primado los escenarios fastuosos, las adaptaciones literarias de prestigio y la comedia de teléfonos blancos, el objetivo ahora era que se reflejara el presente, la “realidad nacional” y lo “auténticamente argentino”. En primera instancia, esto suponía el reconocimiento de una tradición y la conformación de un canon, una vuelta a los orígenes criollistas del cine industrial de los años treinta. Ya desde los primeros años cincuenta se aprecia la necesidad de que emergieran nuevas figuras y nuevos modos de representación. Renovación, e incluso renacimiento, eran las palabras clave. En un primer momento, apuntaron a que esa transformación sucediera en los engranajes del cine industrial; más adelante, las expectativas se fueron colocando en los nuevos realizadores, aquellos que se iban formando en los márgenes de la industria, en el campo del cortometraje, los cineclubs y el cine independiente.

A medida que ese nuevo cine surgía, el cine industrial también atravesaba una serie de transformaciones estéticas y una reorientación temática que coincidían con los reclamos de la crítica de un cine con mayor autenticidad, más en contacto con su tiempo y espacio contemporáneos, después de haber estado sumergido en la “hibridez”, en un cine de qualité sin marcas referenciales precisas. Los resabios de la comedia burguesa —La hermosa mentira (Julio Saraceni, 1958), musical con Lolita Torres— convivían con el resurgimiento de la comedia popular —Las apariencias engañan (Carlos Rinaldi, 1958), con el cómico Adolfo Stray—, y las últimas adaptaciones de clásicos de la literatura universal —Amor prohibido (Luis César Amadori, 1955/1958), basada en Ana Karenina y protagonizada por Zully Moreno— con el drama criollo —La morocha (Ralph Pappier, 1955/1958), con Tita Merello—. En los años inmediatamente anteriores a la conformación del nuevo cine encontramos, además, un auge de películas folclóricas. Sin embargo, el revival folclórico2, o la vuelta al criollismo —con el retorno de Francisco Mugica y su He nacido en Buenos Aires (1959), y los homenajes de Enrique Carreras a Manuel Romero, a quien dedica su Nubes de humo (1959)—, se revelaron insuficientes. Los artificios nostálgicos y pintoresquistas debían dar lugar a un cine moderno, que en los años cincuenta se intuía como posibilidad, para confirmarse ya a principios de la década del sesenta.

- Gente de cine (1951-1957)

El primer número de Gente de cine, la revista del cineclub homónimo dirigido por el crítico Roland (Rolando Fustiñana), se publicó en marzo de 1951. Por sus páginas pasaron firmas como las de Víctor Iturralde, Aldo Persano, Alejandro Saderman, Edmundo E. Eichelbaum y Nelly Kaplan, entre otros. Se proponía como una “publicación seria, sincera, independiente” y prometía “material de auténtico interés”: noticias, críticas, ensayos, polémicas, historia y estética del cine. Una de las notas de tapa, firmada por Leopoldo Torre Nilsson, apela a la recuperación de cierta mirada perdida: “Un arte olvidado: el cine”. Torre Nilsson tendrá una amplia presencia en este tipo de publicaciones durante los años cincuenta y primeros sesenta. No era el único que colocaba el cine en la esfera de las artes. El otro artículo de tapa, “Misión de un cine club: mejorar el séptimo arte”, firmado por VAIR (pseudónimo de Víctor Iturralde), expresa de forma consciente los objetivos de los cineclubs y las revistas como escuela de realizadores, señalando la “decadencia que existe en nuestro cine”, la necesidad de una formación alternativa a la de los entramados de la industria para los “jóvenes directores”, a lo que suma un reclamo de “nuevas ideas, estilos diferentes”. Asegurando que “no existe entre nosotros una institución seria, metódica, especializada que capacite la formación de nuevos cuadros de realizadores”, elogia el “carácter independiente” de los cineclubs como “medio más apropiado para la capacitación de gente nueva”. Este texto podría tomarse, así, como una suerte de manifiesto.

En el número 11, de mayo de 1952, se publica un interesante artículo de Domingo Di Núbila en el que se expresa una posición disidente de la línea editorial que esclarece algunas ideas luego implícitas en su libro de 1959, Historia del cine argentino. El texto se titula “El joven de ‘cine club’ ante el cine comercial” y comunica la necesidad de que los jóvenes se interesen por el mainstream, que abandonen el “desprecio a menudo absoluto por el cine comercial”, “ya que forzosamente estarán ligados a él en el futuro”. En sus palabras se manifiesta una voluntad de apaciguar el ánimo iconoclasta y el tono confrontativo respecto al cine comercial. Este artículo, a contracorriente, apela a una renovación intrínseca al modelo tradicional, al fomento de una industria en la que se pudiera “ir trabajando con creciente libertad”: una postura, a fin de cuentas, reformista más que rupturista.

En estas revistas comenzaba a expresarse una inquietud por revisar la trayectoria del arte cinematográfico en nuestro país, con vistas a la reflexión en torno a la tradición. En el número 12, de junio de 1952, comienzan a publicarse una serie de textos, sin firma y por entregas, titulados “Para una futura historia del cine argentino”. En ellos puede encontrarse un antecedente del libro de Di Núbila, ya que hacen un breve repaso, de manera cronológica, año por año, de las producciones que se consideraban más significativas de la historia del cine argentino. De la misma manera, según consta en una nota de la sección Cine-Clubes en Cuadernos de cine nº 4, de agosto de 1955, ese año se habría programado un ciclo titulado “Revisión valorativa del cine argentino”, con películas como La fuga (Luis Saslavsky, 1937), La vuelta al nido (Leopoldo Torres Ríos, 1938), Mateo (Daniel Tinayre, 1937), Viento norte (Soffici, 1937) y Pampa bárbara (Lucas Demare y Hugo Fregonese, 1945), entre otras.

En estas intervenciones empiezan a percibirse también algunos de los ejes que comenzarían a discutirse más ampliamente en los años siguientes. Un texto de Persano, en la sección Cortometraje de Gente de cine n° 37, de enero/marzo de 1955, motivado por el corto experimental de David José Kohon La flecha y un compás (1950), aboga por “una legislación que protegiera la producción de cortometrajes, que han demostrado ser en casi todos los países la mejor escuela de cine”, y así “evitar que se manchen las pantallas con hibrideces que se instauran […] por largos períodos”. Persano sostiene que “los grandes momentos del cine han tenido una etapa anterior de gestación que sólo esperaba el instante histórico propicio que le permitiera dar muestra de su positivo valor”, y se pregunta: “¿será ese el momento especial que vive la cultura cinematográfica nacional?”.

Aquello que estos críticos valoraban en ese corpus histórico que se iba formando conllevaba un valor implícito respecto al cine que les era contemporáneo. Así lo deja en claro Carlos A. Burone en un extenso artículo publicado en Gente de cine n° 39, la edición de julio/septiembre de 1955, titulado “El cine argentino y su crítica”, donde vuelve sobre la reivindicación de aquellas primeras películas de la etapa industrial, ya “con la perspectiva que pueden brindar los veinte años transcurridos”, y señala que aquellos eran films “con una sinceridad y una autenticidad de la que carece la mayor parte de la producción actual”. El texto hace un repaso por las vicisitudes de la industria, desde su consolidación hasta la actualidad, y aborda el tratamiento de la crítica del cine argentino histórico y contemporáneo, apuntando en particular contra una crítica que entendía orgánica y funcional a un establishment que había que modificar desde sus estructuras: “la poca gente nueva que paulatinamente comenzó a incorporarse al cine argentino se formó con el ejemplo y en la colaboración” de una producción que se describe como viciada, “rejuveneciendo y disfrazando viejos modelos y cometiendo, aunque más disimuladamente, los mismos errores de sus maestros”. Una responsabilidad semejante se le adjudica a “la cada vez más intensa intervención estatal”, que “confió y entregó el cine argentino a [unos] pocos privilegiados, los menos indicados para llevar a cabo la inmensa tarea que supone el dotarlo de una nueva fisonomía y forjar su renacimiento”. De esta manera, “el cine argentino necesita soluciones inmediatas para los muchos problemas que lo aquejan”. No obstante, aunque la esperanza de esa renovación radicaba también en directores como Hugo del Carril, Mario Soffici y Lucas Demare (respecto a estos dos últimos, “sería reconfortante si en un futuro no lejano demostraran con su obra que pueden todavía contribuir al mejoramiento de nuestro cine”), se depositaba sobre todo en Torre Nilsson, “una de las figuras en las que parecen cifrarse muchas de las esperanzas de todos aquellos que realmente anhelan una transformación del cine argentino”.

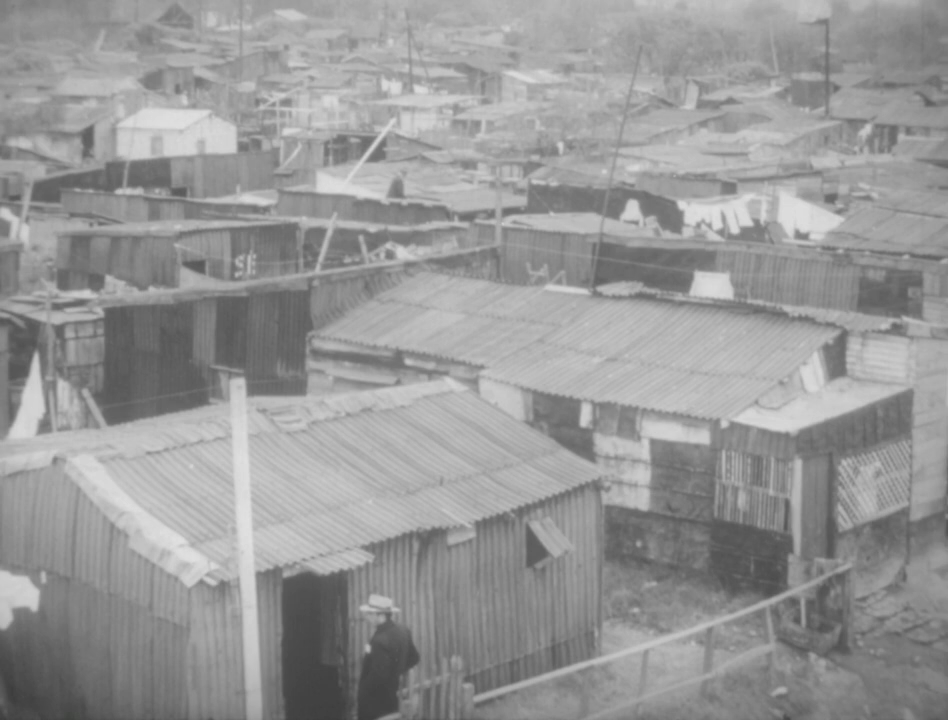

Respecto al problema de la intervención estatal previa a la sanción de la Ley de Cine, un artículo de Eichelbaum publicado en el número siguiente, titulado “El cine argentino y la cultura nacional”, lo formula sin eufemismos: “el peronismo, que políticamente necesitó crear un aparato semejante en todos los órdenes de la vida nacional, encontró […] preexistente el órgano apropiado para el manejo de la cinematografía”, al referirse a la “casta” a cargo de la industria del cine argentino. Eichelbaum plantea, a su vez, el problema de la representación geográfica en el cine de esos años: “El interior del país […], sus paisajes, sus modalidades y su folklore, jamás han dado aliento real a una secuencia filmada por nuestros productores”, así como “la ciudad de Buenos Aires, escenario casi permanente de nuestras películas, no tiene un solo film que escrute sus diferentes rostros”. En esta línea, las transformaciones demográficas tampoco habrían obtenido una representación acorde a su importancia histórica: “el peronismo trajo la incorporación violenta a la vida ciudadana de grandes masas rurales […]; el cine argentino, identificado en todas sus manifestaciones públicas con el gobierno de ese período, no reflejó uno solo de los aspectos de esa transformación social tan importante que cambió la fisonomía de la vida de relación de nuestro medio”. La línea divisoria era planteada por el autor a partir de una “dualidad inicial: los que quieren un cine puramente argentino en oposición a los que quieren un cine de valor universal”. Como “nuestra cultura nacional está en una etapa aún primitiva”, “todo lo que puede pedirse al cine, en este momento, es honestidad en su enfoque para que pueda participar en ese proceso de formación de la cultura nacional”, pero esto es lo “que se ha negado a hacer. Por eso debe ser renovado de abajo a arriba”.

En septiembre de 1956, en el artículo “Verdades íntimas del cine argentino”, publicado en Gente de cine n° 42, Eichelbaum propone la coyuntura como un punto de inflexión a partir del cual existe “el derecho, teóricamente reconocido por todos, de hablar con franqueza”. Ya en el copete se aclara que “desde que se produjo la revolución que terminó con el régimen peronista [la llamada Revolución Libertadora], el panorama del cine argentino experimentó diversos cambios, como era natural, sin que todavía pueda entreverse con claridad hacia dónde se encamina”. El autor se refiere al cine argentino como aquel “indignantemente inferior que todos conocemos”, un cine “de ellos”, de “los señores de la Academia [de Artes y Ciencias Cinematográficas], de ‘Los Cinco’, los amigos públicamente conocidos de Apold y los felicitados por Perón, como así también los ‘cronistas’ dispuestos siempre a elogiarlos y los ‘gacetilleros’ especializados”. También da testimonio de los enfrentamientos que se forjaron entre agrupaciones de la industria. Por ejemplo, entre el Círculo de Cronistas, con su “divisionismo difícil de comprender”, y la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que “apoya con combativo afán las gestiones del actual Director General de Espectáculos, señor Antonio Aíta y su anteproyecto de ley cinematográfica, mediante el cual se intenta reestructurar el funcionamiento de la industria para impedir que se mantenga la tristísima situación en que se encuentra”. Además, rescata la “fundación de la nueva Asociación de Directores de Películas de la Argentina” que, con su “actitud de reacción contra el triste pasado”, “planteó desde el comienzo una línea absolutamente nueva […] al formular un llamado a las generaciones jóvenes, a los escritores argentinos, a los realizadores de corto metraje y de 16 milímetros” por una “dignificación del cine argentino”, mientras que “sostenían la necesidad de renovar nuestra cinematografía en un doble aspecto: en lo artístico y en lo moral, con el aporte de nuevas personalidades que lleguen al cine por vocación y con responsabilidad”. Otro enfrentamiento se da entre el Comité de Defensa del Cine Argentino, el “bloque monopolista que se había solidarizado públicamente con el peronismo”, y el Movimiento de Recuperación del Cine Nacional, que se habría fundado con el propósito de “que se pueda hacer cine con dignidad y se asegure la promoción de nuevos valores”. Eichelbaum asegura que “si no se opera [la renovación], el cine argentino morirá inevitablemente, sin haber llegado a tener en ningún momento una existencia artística efectiva”, aunque afirma que “si se han abierto horizontes nuevos, las cosas están lejos de ser claras y requieren una atención constante y una actividad sin desmayos, si se quiere marchar hacia una etapa de legítima creación y de difusión de una auténtica cultura cinematográfica. Por ahora, la lucha está entablada en el campo político-económico y debe concretarse en su orientación jurídica”.

Por otro lado, la expansión del formato Cinemascope era recibida de manera negativa, en relación a la posible pérdida de espacios de exhibición para el cine argentino, “aún antes de poder demostrar si es o no capaz de una auténtica recuperación”, en palabras de Eichelbaum. En “¿Quién defiende al cine argentino?”, publicado en noviembre de 1956 en Gente de cine n° 43, plantea la urgencia de la sanción de una ley en relación al conflicto con exhibidores y sus excesos respecto a lo que llama “operación Cinemascope”, además de referirse a los criterios opacos en el otorgamiento de los fondos para fomento. Sin embargo, Eichelbaum sostiene que “personalmente, creemos que todos los premios debieron ser declarados desiertos, por la bajísima calidad de los films que entraron en la competencia”, añadiendo que “los premios no se mendigan, se conquistan con méritos reales”. El reclamo de un apoyo transparente al cine argentino no le impedía ser inflexible en su crítica. El autor llega a la conclusión de que al cine argentino “hay que salvarlo como medio de expresión artística y cultural, levantando el nivel de sus films; y hay que salvarlo como estructura industrial, luchando contra quienes quieren monopolizar nuestro mercado interno. Para todo eso hace falta una ley, una buena ley de cinematografía”.

Finalmente, la ley llegó. En marzo de 1957, Gente de cine n° 44 titula “La ley del cine. Régimen de sensatez para el moribundo cine argentino”. El artículo se preocupa por exponer la lucha de intereses en torno a la ley, entre quienes pretendían “mantener las cosas como antes” y quienes deseaban un “cambio profundo y vivificante”, aseverando que al cine “hay que devolverle la salud moral” por su “carácter anodino, falso, privado de espíritu, apto para la propaganda interesada, corrompido y monopolista”. Si bien parte de la responsabilidad era adjudicada al peronismo, “mucho antes del régimen, había comenzado a adquirir los vicios que lo degradaron”. De esta manera, la ley resultaba fundamental para la “restauración de la libertad creadora”. Respecto a la protección del cine argentino, “la solución que brinda la ley es bastante satisfactoria”. Se celebraba la creación de la comisión para la clasificación de films en clases A y B “para que sólo gocen de ese apoyo las películas que tengan un nivel de dignidad aceptable”. Algunos de sus puntos eran tomados como una respuesta al reclamo de la crítica especializada y un paso a la “recuperación artística de nuestra cinematografía”. Aparentemente resueltos los problemas jurídicos, “sólo falta que se revelen talentos vigorosos. Pero eso no puede resolverlo ninguna ley”.

- Cuadernos de Cine (1954-1956)

Ya en su primer número, en agosto de 1954, Cuadernos de cine. Revista de cultura cinematográfica, elaborada a partir del Seminario de Cine de Buenos Aires realizado por Simón Feldman y Mabel Itzcovich, redactores de la revista junto a Ricardo Cordero y Oscar Lupano, y también fundadores de la Asociación de Realizadores de Corto Metraje, titula con la pregunta acerca de la posibilidad de un cine independiente, planteando un dilema entre los “pocos caminos para elegir” que ofrecía el cine argentino: el de los “estudios profesionales” que “ofrece, al mismo tiempo que la ventaja de una formación de oficio, el problema de una sumisión incondicional al engranaje comercial”, “y los otros caminos, llámense experimentales, de aficionados o independientes”, con menos “posibilidades de difusión”. La revista, como es de esperar, se inclina por la segunda vía, argumentando que “la semilla de un verdadero cine nacional, puede estar allí” y que “por eso es importante alentar y propender el desarrollo de los grupos que intentan ensayar y expresarse”, poniendo de manifiesto su objetivo: “Cuadernos de cine procurará en la medida de sus posibilidades difundir y servir de nexo de unión a este movimiento que se está esbozando”.

De esta manera, podemos encontrar en la revista reflexiones de carácter motivacional en torno a la práctica del cine en los márgenes de la industria. La sección “Cómo se enseña cine” incluía crónicas sobre la enseñanza de cine en escuelas como el Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma (en el n° 1) o el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos en París (en el n° 2), hasta una nota titulada “Por una escuela nacional de cine” (en el n° 5). También se dedicaban textos a los cineclubes (“El arte cinematográfico y los cine-clubes”, en el n° 4; “Cómo fundar un cine club”, en el n° 5) y al cortometraje (“Una gran escuela. El corto metraje”, en el n° 4). La necesidad de reflexión sobre la propia praxis se extendía del campo del cine (“6 directores argentinos analizan los problemas del cine nacional”, en el n° 6) al del ejercicio de la crítica (“Tres críticos frente a sus críticas”, en el n° 3, o “Algunos problemas de la crítica cinematográfica”, en el n° 6), y desde el abordaje de las nuevas tecnologías (“Pantallas anchas. Historia, técnica y posibilidades”, en el n° 3) a la confección de un vínculo pedagógico con el lector (“Pequeño vocabulario cinematográfico”, en el n° 3). Estos no son los únicos aportes novedosos de la revista: si bien se refería a la generación de posguerra en Italia, Cuadernos de cine nº 2, de diciembre de 1954, incluye un artículo titulado “La juventud y el cine”, que comienza a discutir la cuestión de la representación de problemáticas asociadas a los jóvenes y sus aproximaciones a menudo incomprensivas, negativas o prejuiciosas.

Partiendo de una reflexión sobre la hostilidad del público hacia el cine argentino, el editorial de Cuadernos de cine nº 3, de mayo de 1955, describe una industria que se debate entre “el largo desfile de melodramas, malos sainetes y adaptaciones por docenas”, que “sigue su marcha impertérrita”, y las “películas auténticas del cine nacional”. El texto argumenta que “vistas las dificultades y reparos para ingresar o someterse al engranaje comercial queda solamente el recurso de trabajar en pequeña escala sobre formato reducido”, elaborando un discurso de tipo voluntarista frente a las dificultades de la vía independiente, para evitar la renuncia y la resignación. El problema de la concreción de ese cine no estaría “ni en lo económico, ni en lo técnico, ni en lo artístico, sino en el impulso generador que los hace transformarse en algo concreto”.

Respecto a la recepción de las películas, resulta interesante el artículo de A. F. Nicoli, de la Federación Argentina de Cine Clubes, en Cuadernos de cine nº 4, de agosto de 1955, titulado “El arte cinematográfico y los cine-clubes”. Nicoli describe la función del cineclub como difusor de un cine artístico sin alcance de exhibición comercial, pero también como espacio de formación de espectadores, para “ir creando entre sus miembros sensibilidad y sentido crítico hacia este arte”, una “tarea de educación” para que “haya un mayor número de personas sensibles a él, que gusten y exijan películas de calidad”, así como un “estímulo moral y material” para el cine independiente y para que “el cine nacional adquiera jerarquía de arte”.

La pregunta inicial formulada por la revista vuelve en el número 5, de diciembre de 1955, con el editorial “¿Es posible un cine independiente?”, que comienza declarando que “soplan vientos de renovación en el cine argentino”, aunque enseguida muestra sospecha ante esa afirmación: “mucho nos tememos que esta clase de viento renovador no alcance siquiera la categoría de brisa”. El escepticismo se explica por las dudas ante la idea de que la renovación pudiera ser llevada a cabo por “los mismos que durante años nos endilgaron una larga serie de melodramones y comedietas de la más baja factura”. La preocupación por la “ausencia de toda inquietud vital en casi toda la producción nacional de los últimos años” se traduce en que aquello que se vuelve “imprescindible, y ya mismo, es la creación de las condiciones necesarias para que nuestro cine llegue, lo antes posible, a la gran calidad que merece”.

- Cinecrítica (1960-1962)

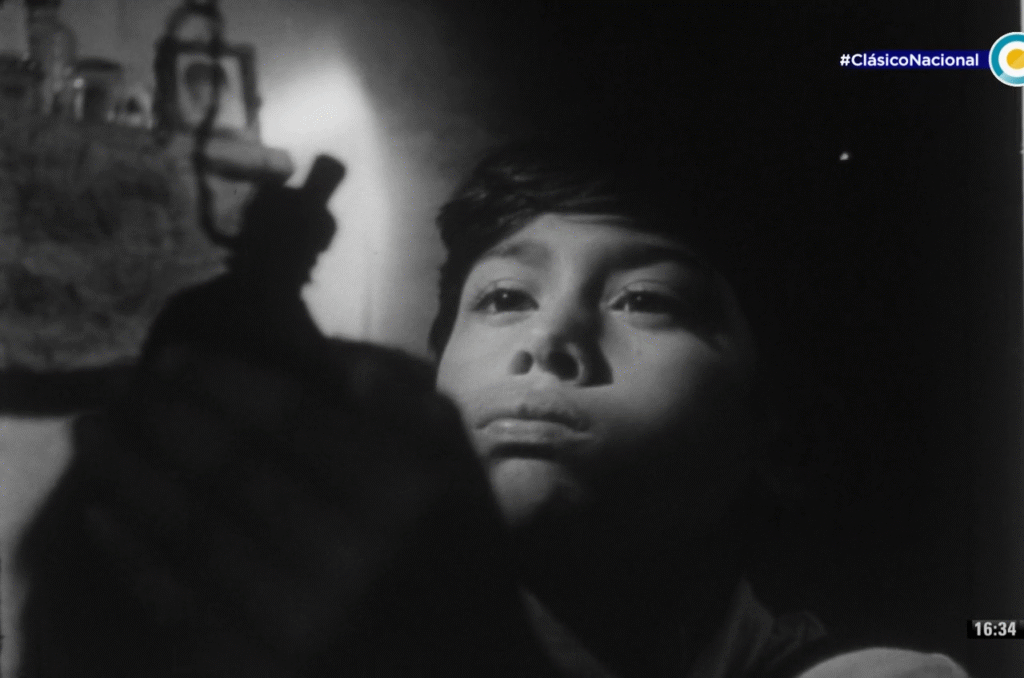

Entre los últimos números de Cuadernos de cine y Gente de cine y los primeros de Cinecrítica y Tiempo de cine pasaron casi tres años. Tres años en los que la tan esperada renovación comenzó a erigir un perfil nítido. Entre 1956 y 1958, junto a alumnos de la Escuela Documental de Santa Fe, Fernando Birri realizó una primera versión de Tire dié, de una hora de duración, que tomaría su forma final en 1960. En 1958, David José Kohon presentó el corto documental Buenos Aires, y Rodolfo Kuhn, Contracampo. Ese mismo año, Simón Feldman filmó en 16mm El negoción, primer largometraje realizado por un miembro de la Generación del 60, rehecho al año siguiente en 35mm bajo parámetros más industriales y estrenado comercialmente. El mismo agosto de 1960 en que se publicaron los primeros números de Cinecrítica y Tiempo de cine se estrenaría El crack de José A. Martínez Suárez, seguida de Los de la mesa 10, también dirigida por Feldman, y de Shunko, por Lautaro Murúa.

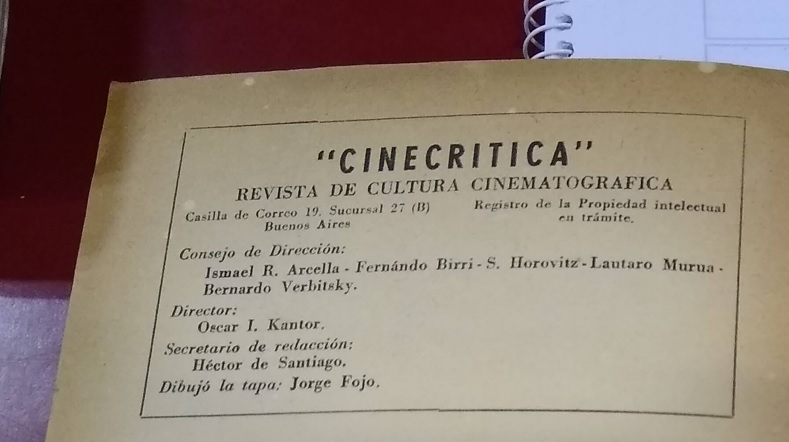

Cinecrítica. Revista de cultura cinematográfica fue dirigida por Oscar I. Kantor con un consejo de dirección integrado por Ismael R. Arcella, Fernando Birri, S. Horovitz, Lautaro Murúa y Bernardo Verbitsky. Sus nueve números se publicaron a lo largo de dos años, hasta agosto de 1962. El título del editorial del primer número expresa un tono inaugural: “Iniciar el diálogo”. El texto define al cine como “el arte más representativo, el que mejor refleja nuestra época”, dando cuenta de una función clara y restrictiva. La noción del “Buen Cine” aparece ligada a “la búsqueda de una expresión de la realidad nacional”, que aun contando con una “larga trayectoria”, “se ha extendido y profundizado”. Los “vientos de renovación” y “horizontes nuevos” que Cuadernos… y Gente de cine detectaban a mediados de los cincuenta parecían confirmarse. “De esa misma necesidad [de representación] es que nace Cinecrítica”, que “se propone analizar las causas del estado actual de este arte popular […] en su contenido y forma” y en sus aspectos “económicos, culturales, sociales”. Mientras afirma que “somos parte de nuestro tiempo”, toma como lema una frase de Esteban Echeverría, “el arte que no sea expresión de la vida y de la sociedad, será infecundo”.

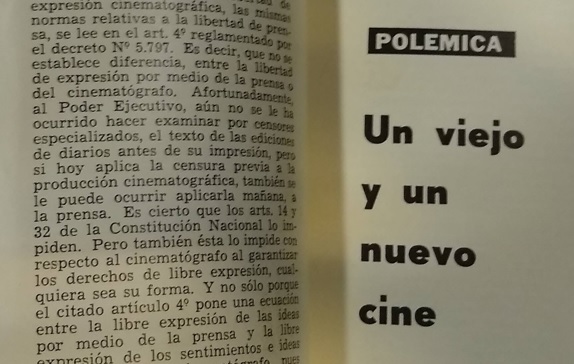

El primer número continúa con una encuesta a realizadores titulada “¿Un nuevo o un viejo cine argentino?”, donde expresan sus opiniones Hugo del Carril, Rubén W. Cavallotti, Enrique Dawi, Lucas Demare, Martínez Suárez, Torre Nilsson y Osías Wilenski. De las respuestas se deduce que todavía no está tan clara la oposición entre esos dos cines para todos los entrevistados. Cavallotti, por ejemplo, prefiere no diferenciar “viejo o nuevo cine” sino “buenas y malas películas” y apela al recambio generacional, a los “cambios de épocas” propios de “toda expresión artística”. Los directores de mayor edad entre los entrevistados, Demare y Del Carril, entienden al “viejo cine” según una noción estrictamente temporal: no sería un cine conceptualmente anticuado sino un cine del pasado. Del Carril lo identifica con la tradición popular de José A. Ferreyra y Manuel Romero, reivindicado como mérito de nuestra cinematografía, y afirma que “el futuro creador del cine argentino se halla ligado casi exclusivamente a una valoración real de todo lo nacional”. Para Demare el “viejo cine” también es un cine lejano, al que le atribuye méritos como su “raíz y acento auténticamente argentinos”. En esta línea, Del Carril se refiere al “nuevo cine” como aquel producido en la actualidad, y le consigna la misma falta de representación de las problemáticas contemporáneas. Demare, por su parte, declara que “salvo algunos valores nuevos que se han incorporado, nuestro cine se sigue haciendo con los mismos hombres de antes”, que “su característica es la misma” y que no cree que “se pueda hablar todavía de ‘juventud’”. Las palabras de ambos directores sobre el “nuevo cine” parecen ante todo una declaración de principios, ya que ambos se refieren luego al cine de los jóvenes en particular. Según Del Carril “es evidente, el ‘nuevo cine argentino’ existe, se está dando, y constituye un vuelco importante”. Sin embargo, muestra ciertos reparos, y parafrasea supuestos dichos de Hitchcock sobre la nouvelle vague: “es innegable que los jóvenes deben traer cosas nuevas al cine, pero esto no significa que deban aprovecharse en el aspecto morboso y sucio del individuo”. De la misma manera, Demare reprocha a los nuevos cineastas el “afán ‘divisionista’ que indudablemente es lo que más perjudica y retrasa [la] recuperación total” del cine argentino. Así, le aconseja al futuro creador dedicar “todo ese talento a su labor y no [malgastar] su tiempo en despotricar de los que hicieron ese ‘viejo cine argentino’”.

Martínez Suárez y Wilenski, identificados con el “nuevo cine”, sí establecen una diferencia entre ambas corrientes en términos cualitativos. Martínez Suárez afirma que el “viejo cine […] se sigue y se seguirá haciendo”, asociado a una motivación comercial y producido de manera industrial, contraponiéndolo con aquel producido por cineastas que “no [venden] sus principios a subsecretarios ni a productores […] ni al actual Instituto”. Según el director, el nuevo cine argentino “existe”, “es notable su presencia”, y “de elegir entre las dos posibilidades (prolongación – ruptura), admito sin duda la última”. Como Martínez Suárez, Wilenski cree en un nuevo y un viejo cine argentino, no diferenciados por cuestiones temporales sino “en el sentido estético y conceptual”, ya que “el cine ‘viejo’ se ha hecho y se sigue haciendo”. Era “en cierto modo auténtico, pero ahora me parece injustificado, fuera de criterios meramente económicos que ni siquiera llegan a satisfacer”. Así, “el cine ‘nuevo’ es un cine nuevo de espíritu”, asociado a lo artístico, opuesto al denominador común previo: “Esta voluntad de hacer arte rompe con la tradición anterior de hacer negocio”.

Pero es Torre Nilsson quien, entre los entrevistados, expresa una visión más elaborada. De manera lúcida y detallada, dejando de lado las metáforas y analogías que caracterizan otros de sus escritos, Torre Nilsson expone una serie de problemas y conflictos que aún hoy son claves para entender el período. El realizador esboza una historización que incluye la época muda, “el gran renacimiento dentro del sonoro entre el 1935 y 1943 y el de la pérdida de los mercados latinoamericanos y el predominio de la producción sin arraigo popular o artístico entre el 45 y el 55, la gran crisis del 56 y el nuevo esfuerzo por retomar un estilo propio entre el 57 y estos momentos”. Según Torre Nilsson, el cine popular tuvo “genuinos cultores como Manuel Romero, Ferreyra, y creadores con chispazos geniales como Soffici, Torres Ríos y Saslavsky, y hombres que, por múltiples razones, consolidaron la industria en el plano técnico y artístico o industrial, como Demare, Mujica [sic], [Carlos Hugo] Christensen, Tinayre, [Carlos] Borcosque, [Augusto César] Vatteone, o con gran sentido comercial, como Amadori”. Llegó después “la época de la mampostería, los rulos, el teléfono blanco, los partiquinos estancieros y las malas mujeres que deambulan por grandes salones entre problemas que nuestro pueblo no reconoce y termina repudiando por inauténticos”. De la “época sin compromiso ni arraigo popular” rescata, sin embargo, nombres como el de Del Carril, Ralph Pappier, Tulio Demicheli, Román Viñoly Barreto, Ernesto Arancibia y Carlos Rinaldi. Finalmente, señala “un nuevo esfuerzo” que “quizá se conecte más con la década del 30 que con el último cine argentino”, un cine que “trata de ser sincero consigo mismo, en la calle, en la ciudad, en el agro” y que “ha abierto las puertas a la gente joven”. En este nuevo panorama “encontramos junto al ya consagrado Fernando Ayala, al promisorio Enrique Dawi”, mientras “se abre la esperanza de un David J. Kohon, se espera con interés la obra de Feldman, de Birri, de Kuhn y de Wilensky”, a la vez que “Cavallotti y [Francis] Lauric inician una promisoria carrera”.

En la sección Bibliografía, del mismo número, se reseña el primer tomo de la Historia del cine argentino de Di Núbila. El texto celebra las publicaciones de Ediciones Losange, que “abren algo esa puerta indispensable para aumentar la cultura cinematográfica argentina”, pero añade que aún “falta el enfoque nacional sobre temas que nos son propios, en relación con nuestro mundo, con nuestra época”. En ese sentido, la publicación de Di Núbila “es auspiciosa” aun con su “forma sistematizada” y su criterio “demasiado objetivo”. El libro resulta “de gran utilidad, porque se tiene un conocimiento de la totalidad de las películas realizadas”, pero “le encontramos el defecto de haberse limitado a reunir y mencionar lo filmado con una pequeña valoración crítica”. Además, se entiende que el libro no problematiza los conflictos entre las nociones del “cine como arte y como industria, las características que las distintas épocas nacionales por las que atravesó en su trayectoria y que tuvieron influencia directa en la producción”. Más allá de eso, la reseña no se equivoca en su intuición de la “utilidad que presta y prestará para los estudios de nuestro cine”.

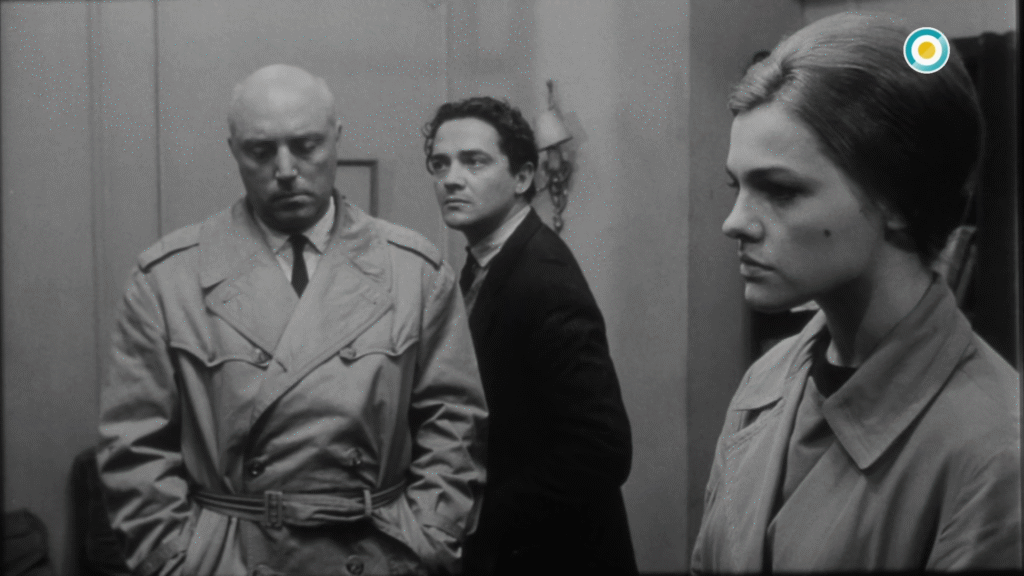

Las críticas de Fin de fiesta (Torre Nilsson, 1960) y Culpable (Del Carril, 1960), por S. Horovitz, presentan la oportunidad de revisar el trabajo reciente de ambos directores. Respecto a la primera, el crítico vuelve sobre la idea del “reflejo de una época” y asegura que el film posee “auténticos y representativos momentos de gran cine […] en donde se observa la verdadera creación de Torre Nilsson”, cuya filmografía “es una quebrada con cumbres, mesetas y hondonadas que habla de titubeo en la búsqueda de un estilo conceptual, no el formal, ya cristalizado”. Su obra supone, además, el “alumbramiento posible de un realismo cinematográfico”. En relación a Del Carril, se destaca “la homogeneidad de su orientación temática”: mientras en “Una cita con la vida aportó la calidez y observación de habitantes reales de nuestras calles”, en “Las tierras blancas conservó el hilo conductor de su orientación hacia lo nacional y popular”. “Lo primero que se destaca es su inclinación por buscar en el venero nacional la fuente de su inspiración y dentro de él, una concepción popular, auténtica y representativa, aunque no siempre llegue a profundizar en el tema y en sus personajes”, sintetiza Horovitz. Se deduce de estas palabras una valoración de las tendencias de estos directores, pero cierta reserva respecto a sus posibilidades inmediatas y futuras.

Finalmente, también en el primer número, encontramos una sección titulada Filmografía, dedicada a la revisión de ciertos directores que conformarían una tradición rescatable del cine argentino. En este caso, el espacio se le dedica a Ferreyra, un “hábil artesano” que “trabajaba en plena independencia”. Aunque Ferreyra “no logró resultados de valor artístico […], tuvo el mérito de abrir el camino en la Argentina a un cine verístico”. La consideración de Ferreyra como “el Evaristo Carriego del cine argentino”, citada de Soffici, da una idea de las características del rescate de su figura. Respecto a Romero, en el número 2, se define su obra como “una de las expresiones típicas del espíritu popular de nuestro cine”, aunque “luego, no se superó; quedó atrás. Lo popular se convirtió en populismo”. En el número 3 se suma Torres Ríos, “discípulo y en cierto sentido continuador de la obra de José A. Ferreyra”, un director que “cuando las circunstancias le fueron propicias, llevó a cabo sus más auténticas inquietudes”. Dentro de su filmografía, “La vuelta al nido (1938), Pelota de trapo (1948) y finalmente sus últimos films, Edad difícil (1956), Demasiado jóvenes y sobre todo Aquello que amamos (1959, especie de ‘remake’ de La vuelta al nido) representan lo mejor de su obra cinematográfica, intuitiva, intimista, popular, realista y poética a la vez”. La filmografía de Soffici, repasada en el número 4, también es planteada bajo la influencia de Ferreyra. “Su primera inclinación por temas de realismo crítico-social […], a pesar de tener efectos hoy superados, logran plasmar lo auténticamente argentino”, pero “luego fueron huecas comedias, melodramas rosas y policiales; lo intrascendente a que obliga la comercialización”. Su “escondida inquietud” lo habría llevado a realizar Barrio gris (1954) y los intentos fallidos de El curandero (1955) y Oro bajo (1956), hasta “volver por sus propios méritos con Rosaura a las diez”. Respecto a Demare, a quien se le dedica la sección en el número 6, “sus obras se caracterizaron por el fuerte tono épico impreso formalmente a una temática en la que buscaba acentuar un sentido nacional, de matices populares”, aunque “las condiciones en que se desenvolvió el cine argentino, disociado de los problemas culturales del país y de los estéticos del cine, lo limitaron”.

El editorial de Cinecrítica n° 2, de septiembre/octubre de 1960, asegura que “la gente de cine tiene una doble responsabilidad, [la] de la creación de películas de calidad, humanas, que reflejen la realidad del país, y el control y desarrollo de la ley”. La discusión en torno a la aplicación de la Ley de Cine y a sus limitaciones se mantendrá a lo largo de los años siguientes. En este caso se incluye una encuesta a productores, distribuidores y exhibidores cuyo cuestionario apunta a un balance sobre la experiencia a partir de la sanción de la Ley. Los productores, Eduardo Bedoya y Enrique Faustín, coinciden en considerar al apoyo estatal “imprescindible para que pueda subsistir” el cine argentino, mientras señalan la “ostensible animosidad de cierto sector de la exhibición que ha apelado a todas clases de recursos para evitar su cumplimiento”.

El editorial del segundo número describe al cortometraje como “uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años”, aunque “abandonado a su propio esfuerzo”. Justamente del cortometraje se ocupa un artículo de José Agustín Mahieu, resaltando “la vigencia del movimiento, en cuanto actitud renovadora, independiente”. Ante el panorama de “una industria cerrada en sí misma, cada vez más lejos de su público” e impermeable a “los jóvenes que deseaban manifestarse a través del lenguaje del cine”, el campo del cortometraje mostraba la voluntad de “influir directamente en el cuerpo total de nuestro cine”. Ya no se trata sólo del ambiente y los temas a representar, sino del modo en que debía hacerse. Por eso Mahieu puede, por ejemplo, mencionar a Zafra de Demare entre las películas que reflejan “una visión convencional y falsa”. El corto, además de un medio de formación, “es también el género en que podía documentarse una realidad (y una actitud) fuera de los cánones de la ficción”. A partir de Tire dié, La primera fundación de Buenos Aires (Birri, 1959), Hic! (Iturralde, 1953), Diario (Juan Berend, 1959) y Buenos Aires (Kohon, 1958), Mahieu afirma que es en el campo del cortometraje, “lo mismo que en las agrupaciones de cine experimental o en la perspectiva de los cine clubes, donde se está edificando una formación fílmica lúcida y consciente de todos los problemas actuales del cine”, y finaliza reclamando la aplicación de la Ley, respecto a los créditos y la exhibición obligatoria, para “modificar realmente una estructura inoperante y vacía”.

El número 3 incluye una nueva sección, Cine argentino, que tenía el propósito de “analizar nuestra cinematografía a la luz de nuestro pasado inmediato” para que “sirva de base para la búsqueda y concreción de una auténtica cinematografía nacional”. La inaugura un texto de Di Núbila titulado “Los últimos 15 años de cine argentino”, con el fin de reflexionar sobre “esta todavía confusa etapa de transición en que nos hallamos”. Hace referencia a la “gran crisis” de 1956 y a la posterior sanción de “una nueva ley de fomento, mucho más sensata que la anterior”, añadiendo que “necesita algunas reformas de texto, no incluidas en las recientes enmiendas, y de aplicación para que no se aprovechen de ellas productores inescrupulosos, como volvió a ocurrir durante 1959”. Di Núbila encuentra el punto de inflexión en el “posperonismo”, durante el cual “se han producido importantes cambios en el cine argentino”. El primero se había dado en términos productivos: “Ha desaparecido la vieja estructura de pocas grandes compañías y han aparecido docenas de pequeños grupos independientes —generalmente encabezados por un director— que hacen una película y continúan produciendo si tienen éxito”. Además, “durante el posperonismo han renacido algunas de las tendencias de los treinta y primeros cuarenta”, entre ellas, el cine “social testigo” —El jefe, Detrás de un largo muro (Demare, 1958), Procesado 1040 (Rubén W. Cavallotti, 1958)—, la película “social folklórica” —Zafra—, la “comedia provinciana” —Alto Paraná (Catrano Catrani, 1958)—, la “aventura histórica” —El último perro (Demare, 1956)—, la “evocación costumbrista” —He nacido en Buenos Aires—, la “comedia porteña” —Las apariencias engañan—, la “comedia dramática argentina” —-Aquello que amamos, Una cita con la vida— y, “surgida después de 1955”, la “nueva generación intelectual” —La casa del ángel, El jefe, Rosaura a las 10—. Por otro lado, Di Núbila presta particular atención a los procesos de transición y recambio generacional: “Reducidas las filas de los veteranos y semiveteranos que siguen trabajando con empeño —Demare, Del Carril, Mugica, Tinayre, alguna vez Soffici— el cine argentino ve su futuro en lo que ellos pueden rendir aún, en jóvenes artistas con las inquietudes de Torre Nilsson o Ayala, en los nuevos directores y productores que vendrán del cortometraje, la propia industria y posiblemente el teatro y la televisión, y en los escritores de la nueva generación”. Los realizadores de cortometraje empiezan a cobrar protagonismo, ya que “varios de ellos están pasando al largometraje”. Pero “la amenaza que pende sobre ellos es la falta de talento comercial de quienes debieran ser los exportadores de las manifestaciones cinematográficas argentinas”. El problema central, para Di Núbila, es el límite de expansión de la industria y su comercio exterior. Pero quizá lo más relevante del texto sea que establece un vínculo entre el reclamo de autenticidad y el proceso de modernización, entre la renovación en el cine industrial y la modernidad emergente: “las nuevas corrientes intelectuales tienden a integrarse con los elementos de autenticidad dramática argentina aparecidos en el cine durante los treinta”. De esta manera, “lo argentino y lo moderno comienzan a darse la mano y el objetivo es llegar a poner en la pantalla, con penetración y plena vida, a la compleja Argentina de hoy”.

El primer número publicado en 1961, Cinecrítica n° 4, presenta el artículo “Panorama de 1960, un año de inquietudes, búsquedas y tanteos”, firmado por Horovitz y Héctor de Santiago. Mientras Torre Nilsson se presenta como el “único director que ha alcanzado en nuestro medio calidad y responsabilidad de autor”, se rescata el trabajo de cinco nuevos directores: Martínez Suárez, Murúa, Feldman, Antonio Cunill y Dawi. Así, películas como Los de la mesa 10, El crack, Shunko, Río abajo (Dawi, 1960), Los acusados (Cunill, 1960) y también Luna Park (Cavallotti, 1960), están “unidas por un sentimiento común, en la búsqueda de una auténtica expresión de nuestra actual e inmediata realidad”. Mientras tanto, “el resto es silencio”. Directores que pocos años atrás todavía podían considerarse ejemplos del tipo de cine que se necesitaba para la renovación (como Demare y Soffici, que ahora presentaban Plaza Huincul y Chafalonías, respectivamente) empezaban a verse relegados. Aunque “sin tener la intención de plantear el problema generacional, conviene aclarar que no creemos —como se afirma por reacción o apresuramiento— que los viejos hombres de nuestro cine ya no tengan nada que decir”, pero “son ellos mismos quienes prefieren limitarse aceptando de lleno los caducos moldes y gruesas trampas comerciales de una producción que ni siquiera […] puede dar dinero”.

Al mantenerse al margen de los circuitos comerciales, el cortometraje es resguardado de envilecimiento, reforzando el contrapunto entre arte y espectáculo. Así se deduce de un texto de Roberto Raschella sobre la producción de cortometrajes en 1960. A diferencia de la valorización de su utilidad como gran paso al largo, Raschella lo sigue considerando un campo autónomo, denominado “cine independiente de corto metraje”, al que se van sumando figuras como Ricardo Alventosa, Manuel Antin, Juan Oliva, Humberto Ríos y Martín Schor.

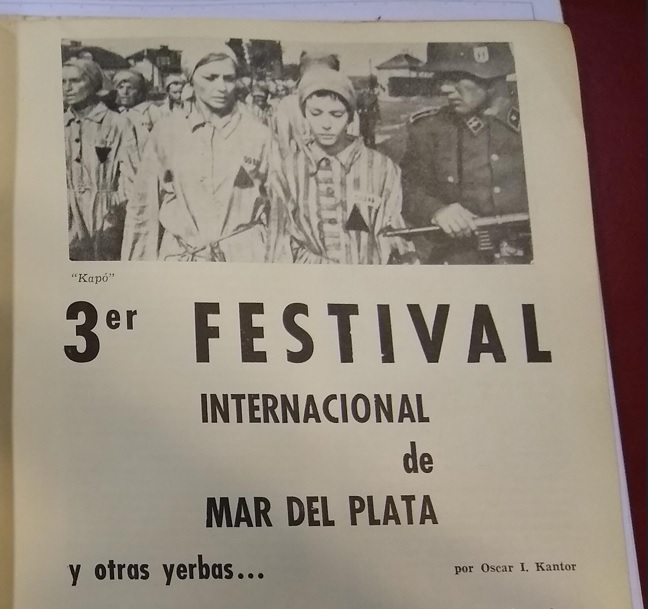

En la cobertura del 3er Festival de Mar del Plata (1960), Kantor menciona que películas como Las aguas bajan turbias y El jefe fueron parte de una búsqueda de la “realidad nacional”, ahora más clara en otras como Shunko, El crack y Los de la mesa 10, films que diferencian al cine argentino de las corrientes europeas que producen cine con una “búsqueda formal sin mayor sentido”, como la de la nouvelle vague. Estos realizadores “están en el camino justo: quieren ser pueblo”. De la misma manera, afirma que “el hombre argentino que pasa a nuestro lado todos los días, en el café, en el trabajo, en el subte, es ya el centro, el principal personaje de estos films”, mientras que “las fechas históricas adquieren una dimensión más clara, más precisa”. Y si bien algunas películas “caen en el pintoresquismo o en el folklorismo”, “lo importante es señalar en esta etapa, la orientación general, la búsqueda formal y de ideas, la preocupación de ubicar al hombre en su tiempo”.

Resulta evidente cómo el mandato de la renovación se va depositando en determinadas figuras, en las películas de los jóvenes directores que “salvo una excepción [Martínez Suárez], todos provienen de una labor independiente”, en palabras de Mabel Itzcovich en el artículo “¿Hora cero del nuevo cine argentino?”, publicado en Cinecrítica n° 5, el número de abril/junio de 1961. “En los últimos dos años ha comenzado a perfilarse en nuestra industria un panorama de características propias y abonado suficientemente el terreno como para admitir el discurso alrededor de una nueva cinematografía argentina”, aunque “sin alcanzar la forma coherente de un movimiento”. El artículo confirma, a su vez, la idea del enfrentamiento en el campo cinematográfico: “las condiciones están dadas para un nuevo impulso, pero también están presentes todas las fuerzas regresivas que en nombre del comercio, las buenas costumbres y las defensas de vaya saber qué preclaras instituciones, amenazan destruir lo que ya se ha formulado”.

Kantor, en “A propósito de las 1eras Jornadas de Cine Argentino” (que surgieron como continuación de las mesas redondas de crítica en el 4to Festival Nacional de Río Hondo), muestra reparos respecto del nuevo cine como “generacional”, ya que crea “falsos antagonismos, resentimientos sin lógica”, en una “posición a-historicista que hace tabla rasa con todo lo que se ha hecho”. Sin embargo, confirma la existencia de un “cambio cultural”, de una “exigencia de realismo” que en el cine argentino habría sido “visible como corriente desde el 56 en adelante”. Es decir, adhiere a la idea de una transformación de principios estéticos más que a la de un grupo de cineastas. Sin desconocer que “es notorio que hay un nuevo cine”, no se debe segregar “a Demare y a Soffici, como a Torre Nilsson o Murúa [ya que] cada uno con las diferencias que les da su comprensión” forman parte de la “misma batalla por un cine realista en la Argentina”. Kantor sitúa esa transformación hacia 1955: “Es evidente que ese cine humano, auténtico, ha adquirido con los hallazgos estéticos, como con el comienzo de una profundización ideológica de muchos de los cineastas llegados a partir del 55, un aporte, un empuje nuevo”.

A medida que las formas de un nuevo cine se iban confirmando, resulta interesante reparar en su caracterización para obtener, por contraste, una apreciación del cine producido en el período anterior. El título de un artículo como el de Tomás Eloy Martínez, “El cine argentino: un fenómeno nuevo”, publicado en Cinecrítica n° 7, de diciembre de 1961, resulta de por sí elocuente. Con referencias a autores como Jean-Paul Sartre y Georg Lukács, Martínez elabora una caracterización política de las transformaciones del cine argentino. “Como expresión crítica del país, el cine argentino irrumpe orgánicamente hace apenas un par de años” y si bien cuenta con antecedentes como La fuga, Prisioneros de la tierra, Las aguas bajan turbias o Kilómetro 111, estos estuvieron caracterizados por una “falta de coherencia ideológica” (refiriéndose particularmente al caso de Soffici) y una “insuficiencia dialéctica”, conteniendo revisionismo y convenciones en igual medida. De esta manera, “la protesta contra la corrupción y la explotación de la clase obrera estaba dada en términos descriptivos, sentimentales, piadosos, más enderezados a promover compasión por el héroe que a proponer contenidos críticos”. La “actitud servil ante el mercado de consumo” en la primera etapa del cine industrial y el favorecimiento de esos mismos “trusts productores” a partir del “proteccionismo estatal que advino en 1943” reprodujeron el problema de entender el cine como “narración hecha para entretener al público”. Por supuesto, también hubo “salvedades dentro de esa dominancia”, y allí aparecen los nombres de Ferreyra, Soffici, Del Carril y Demare, además de Saslavsky, todos con una “voluntad de testimonio del contorno”, pero “con todo el irracionalismo sentimental y el desentendimiento crítico que [los] menoscaba”. Del cine reciente se destaca, sobre todo, la figura de Torres Ríos y aquellas películas que revisaban “a fondo los valores tradicionales de nuestra sociedad liberal”, como Aquello que amamos, y El jefe o El negoción “en la denuncia del providencialismo y la venalidad política”. Martínez sitúa el punto de quiebre en el estreno de La casa del ángel, que “vino a proponer por fin un examen realmente crítico de tabúes nacionales poderosos: la corrupción política, la mojigatería de la educación religiosa, la decrepitud y el derrumbe de la oligarquía”. Su argumentación enfatiza el cambio profundo que supuso la sanción de la Ley respecto a los modos de financiación y producción previos, el giro hacia una mayor referencialidad del contexto social y el nuevo modo de relacionarse con el espectador que proponían películas como Shunko, Los de la mesa 10 o Prisioneros de una noche. Esta última característica “es quizá la que con mayor radicalidad establece una fractura entre el bloque de realizadores que irrumpen hacia el 58 con las tradiciones previas”.

Poco después la renovación deja de ser una aspiración, y se corrobora en el estreno de tres películas, Alias Gardelito, Tres veces Ana (Kohon, 1961) y Los inundados, que, según “Los caminos del cine argentino” (sin firma), demuestran “la iniciación de un fenómeno nuevo”. Además del recurrente discurso sobre la “aproximación a la realidad nacional”, la necesidad de superar “la simple faz costumbrista y el barniz pintoresquista”, la mención de las “honrosas excepciones” dentro del viejo modelo, la referencia a los ensayos de Cesare Zavattini sobre “ganar la batalla del ‘hoy y aquí’” y la corroboración de la existencia de un “nuevo cine argentino”, el texto ilumina un par de cuestiones novedosas, al afirmar que “el nacimiento conjunto de tales films no es obra de generación espontánea” sino que “responde a exigencias concretas, generadas al calor y a la luz de condiciones generales y específicas del país”, aunque también pueden “ser interpretadas en forma diferente, según el prisma individualizador del artista y valoradas según ese factor indispensablemente subjetivo”. Es decir, por un lado afirma que la renovación fue interpretada como fruto de un contexto y de necesidades históricas, como respuesta o confirmación de un reclamo previo —la consecución de una mayor motivación realista—, y, por otro, señala un problema sutil que sería propio de esta nueva modalidad estética: la coexistencia del impulso realista y la marca personal del individuo creador, que las diferenciaría de los films de cuño clasicista producidos hacia la segunda mitad de la década de 1950 bajo un nuevo paradigma institucional.

Horovitz vuelve sobre la determinación histórica en “Los inundados: una aproximación a la realidad argentina”, donde afirma que Tire dié es “la mejor expresión del documentalismo argentino, y bandera en la lucha por un cine auténticamente nacional”, la “culminación de un proceso de maduración” que “ocurre en 1956 y no en otro momento, porque es, justamente el signo de la época”. Así, “la brecha abierta en 1955 empieza a agrandarse” y “Los inundados aparece en un momento en que algo ha sacudido las calmas aguas de un cine que, tomándolo globalmente, no vivió en el seno de su sociedad, sino aislado en una elevada torredemarfil”. A pesar del repaso por películas fundamentales de lo que hoy llamamos Generación del 60, “hasta ahora el cine argentino no ha logrado la película que sea verdaderamente representativa de la época y de la realidad argentina”, y tampoco lo habría logrado Los inundados, aunque fuera “su mayor aproximación”. Entonces podríamos preguntarnos si el nuevo cine funcionó como un eslabón hacia ese “verdadero realismo popular” o “realismo crítico”, cuya caracterización remite cada vez más a la modernidad que se conformaría en los segundos años sesenta con el cine militante o de intervención política. Otra pregunta es si esta serie de preceptos de la crítica, que tanto parecen haber moldeado el cambio de paradigma en el cine industrial hacia mediados de los cincuenta, y las películas del nuevo cine, corresponden o no a la misma motivación, como afirmaba Di Núbila.

Horovitz se explaya sobre algunos de esos preceptos en un artículo también presente en Cinecrítica nº 7, “Sin aliento y la Nouvelle Vague”, una corriente que entra en escena en plena primacía de la modernidad italiana y a la que el autor llega a calificar de “estafa moral y artística”. El crítico encuentra “aportes beneficiosos” en sus “aspectos formales”, pero no ve una “revolución estética”. Evidentemente, no era el modelo para un cine crítico, realista y con intertexto social. En la lectura del fenómeno prevalece el eje sobre el tema, la incoherencia narrativa, la falta de representatividad, la ambigüedad y la falta de “tipicidad”. Aunque el ánimo de polemizar parece superar un poco el alcance del análisis, el texto da cuenta de qué tipo de cine se esperaba de la renovación.

Hay un último texto que revisa estos años de transición, publicado en Cinecrítica n° 8-9, de agosto de 1962, titulado “Las corrientes ideológicas del cine argentino (1955-1961)” y firmado por Alberto Ciria y Jorge M. López. Como indica el título, propone un abordaje de modo transversal más que cronológico, estableciendo tendencias opuestas dentro del cine moderno. Los autores registran “dos tipos de posiciones ideológicas: algunos artistas se alejan de la realidad para deformarla o recrearla subjetivamente (en forma existencial, lírica, etc.); otros, intentan un acercamiento y profundización de la realidad que abarca también varias formas (el documento, el testimonio, la crítica)”. En la primera posición, consideran a Torre Nilsson como el más emblemático y a Kohon como “su continuador más destacado”. “El intento de crear un arte nacional, realista y crítico”, por otra parte, lo manifiestan Del Carril, Feldman, Murúa y Birri, que “trabajan por un cine que sirva para la lucha ideológica en el campo cultural”, “posición con la que nos identificamos”. De esta manera, el primero habría sido un cine formalista e intimista que eludía “el enfoque de los problemas contemporáneos”, un cine pequeño-burgués caracterizado por el “repliegue irracional en sí mismo” y dependiente de “fuentes culturales extranjeras” (las películas de Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Alexandre Astruc, Luis Buñuel). En una zona intermedia estaría “la vieja guardia: Soffici y Demare”. El primero “no se ha vuelto a acercar, ni de lejos, a sus dos film más valiosos: Prisioneros de la tierra (1939) y Tres hombres del río (1943)”, mientras que “Rosaura a las diez —única obra de pretensiones de Soffici en los últimos años— se limita a ilustrar la novela pirandelliana del superficial Marco Denevi”. Demare, por su parte, “ha intentado, con algunos títulos cercanos (Después del silencio, Detrás de un largo muro, Zafra o Hijo de hombre), una relativa aproximación a la realidad [con] un concepto en exceso simplista de sus temas”. Torres Ríos, como heredero de Ferreyra y rescatado en contraste a Tinayre, es considerado un “poeta menor” por su cine “costumbrista sentimental, algo melodramático”. También es desfavorable el balance de la obra de Ayala, que “como creador, no existe, pues se ha limitado en su obra conocida a adaptarse a la idiosincrasia del libretista de turno”. La misma suerte corre para Martínez Suárez. El caso de Del Carril es más ambivalente, al encontrarlo limitado por sus colaboraciones con el guionista Eduardo Borrás y por su “limitación cultural” como realizador, haciendo referencia al “exceso de ‘porteñismo’ visto por ojos extranjeros” en Una cita con la vida y a la “tosquedad e imperfección” de sus “obras más válidas”, como Las aguas bajan turbias o Las tierras blancas. Respecto a Feldman, se hace una valoración positiva de El negoción (“el momento más valiente de la sátira en nuestro cine”) y negativa de Los de la mesa 10 (“lo valioso y positivo del tema elegido chocaba con una forma estilística fallida”). Sobre la obra de Murúa se señala que Shunko peca de “ingenuo lirismo” y “naturalismo poético”, pero en Alias Gardelito “estamos ya en la senda del realismo y de la crítica”. Por último, “Birri resume en la actualidad, ideológica y artísticamente, las mejores posibilidades para un cine nacional, realista y crítico como el que ambicionamos”. Su Tire dié es un “punto de referencia inevitable para las corrientes que trabajan en la línea del realismo crítico”. Se aprecia en estas valoraciones una radicalización del precepto crítico de un cine realista y moderno. Si en los últimos años de la década del cincuenta Torre Nilsson y Ayala se alzaban como los máximos representantes de la renovación, la consideración sobre su obra irá desplazándose hacia los jóvenes realizadores. Pero en ellos, a su vez, se comienza a hacer una valoración negativa respecto a esos preceptos. El factor novedad se va desplazando hacia una reivindicación de determinadas tendencias: la realista por sobre la intimista.

- Tiempo de cine (1960-1965, 1968)

La revista del Cine Club Núcleo, Tiempo de cine, se publicó con periodicidad variable entre agosto de 1960 y fines de 1965, con un número adicional de una serie inconclusa en 1968. El consejo directivo estaba integrado por Víctor Iturralde, José Agustín Mahieu, Salvador Sammaritano y Héctor V. Vena, y entre sus redactores se encontraban Carlos Burone, Edgardo Cozarinsky y Mabel Itzcovich. Contaba con corresponsales extranjeros como Guido Aristarco y colaboraciones especiales de, por ejemplo, Homero Alsina Thevenet.

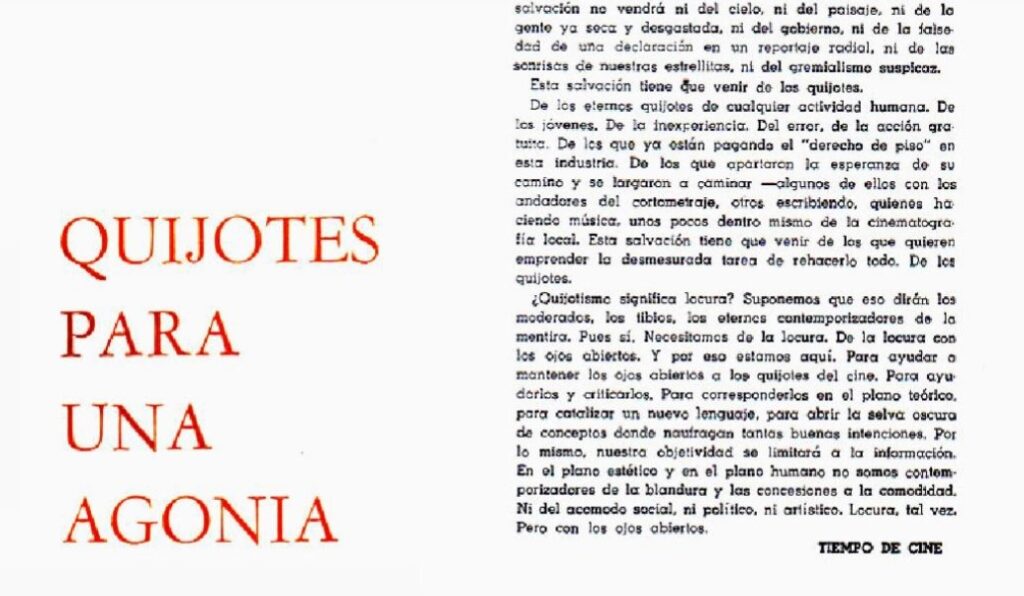

El editorial del primer número, “Quijotes para una agonía”, afirma que “el cine argentino se muere de a poco”: “es un cine que dura porque muerde la esperanza del crédito, de la protección estatal, de que las actrices bonitas reconquisten mercados internacionales en cualquier festival”. Se describe un “cine cansado” que, con “sus artesanos, sus actores, sus técnicos veteranos, sus peinadoras, sus extras de San Miguel […] padece la agonía que le impone la moral de la clase que lo gestó” y que “está rodeado por una prensa reaccionaria, amarilla”. Aunque “el éxito comercial de He nacido en Buenos Aires condice con la debilidad comercial de Fin de fiesta”, “se olvida la contraparte: el éxito comercial de Hiroshima mon amour [Alain Resnais, 1959] o El arpa birmana [Kon Ichikawa, 1956]”. Entonces, el problema no habría sido el público, sino el “hombre que hace cine argentino hasta este momento”, que en el artículo es comparado con los políticos tradicionales. El texto deja en claro la diferencia de la posición editorial de la revista respecto a los intentos de renovación de la industria: “El cine argentino se bambolea, colgado de un barrilete cuya cola es la esperanza de que los paisajes —por sí—, los temas tradicionales —por sí—, que el cielo mismo, o vaya uno a saber qué, operen el milagro de la resurrección del cine argentino”. Es decir, se detectan cambios estéticos en el cine industrial, pero estos no habrían sido suficientes para resolver sus problemas. El editorial afirma, a su vez, que “esta salvación no vendrá ni del cielo, ni del paisaje, ni de la gente ya seca y desgastada, ni del gobierno, ni de la falsedad de una declaración en un reportaje radial, ni de las sonrisas de nuestras estrellitas, ni del gremialismo suspicaz”: “Esta salvación tiene que venir de los quijotes”, es decir, “de los jóvenes. De la inexperiencia. […] De los que aportaron la esperanza de su camino y se largaron a caminar —algunos de ellos con los andadores del cortometraje, otros escribiendo, quienes haciendo música, unos pocos dentro mismo de la cinematografía local—”. Esta gesta viene con un tono épico (“esta salvación tiene que venir de los que quieren emprender la desmesurada tarea de rehacerlo todo”) mientras se anuncia el objetivo de la revista: “Por eso estamos aquí. Para ayudarlos y criticarlos. Para corresponderlos en el plano teórico, para catalizar un nuevo lenguaje”.

En la reseña de Fin de fiesta, Burone vuelve sobre la idea de renovación en el cine industrial, argumentando que el trabajo de Torre Nilsson se diferencia del cine argentino “obsedido en prolongar la vigencia de viejos moldes y recursos e ingenuamente convencido (?) de que puede llegar a adquirir una nueva fisonomía con la misma gente que hace cerca de 20 años le dió un esbozo de personalidad”. En este número, además, se toma nota de los directores de cortometraje que saltaban al largo. Entre ellos, Dawi con Río abajo y Héroes de hoy (1960), Dino Minitti con Tiernas ilusiones (1961), Martínez Suárez con El crack (1960), Feldman con Los de la mesa 10 (1960) —que también significó el ingreso al campo de un joven productor de televisión, Marcelo Simonetti—, Kohon con Gente de la noche —luego titulada Prisioneros de una noche (1962)—, Murúa con Shunko (1960) y Vlasta Lah con Las furias (1960) —de la cual se aclara que era la primera directora mujer en realizar un largometraje—. También se tenían en cuenta los nuevos trabajos de directores consagrados, como Torre Nilsson con Un guapo del 900 (1960), Ayala con Sábado a la noche, cine (1960), Soffici con Chafalonías y Del Carril con Esta tierra es mía (1961).

En Tiempo de cine n° 2, de septiembre de 1960, se publica “Crisis 1960”, escrito por Salvador Sammaritano a modo de editorial. Tras hacer referencia a la “época de prosperidad” del “cine fuertemente popular e intuitivo de Romero, José Ferreyra”, Sammaritano explica que “luego viene lo que todos sabemos, el divorcio con lo popular —la época Amadori—, la pérdida de los mercados [en Latinoamérica] y una vez caído el peronismo la primera gran crisis de la industria”. Luego, en la lucha por la sanción de la Ley intervinieron “todas las ramas de la producción, la creación, los obreros, los cine clubes, los cortometrajistas, todos”. En ese momento, “nuestra aldea tenía que ser pintada de una manera actual, moderna, con una sensibilidad nueva y aguda”, y hacer lugar a “nuevas maneras de mirar la realidad”. Pero “nosotros, ¿podíamos hacer frente a esto con nuestros envejecidos directores?”. Existía la necesidad de una “renovación generacional”, pero “salvo Torre Nilsson, Ayala o los que entonces pugnaban por abrirse paso en el corto metraje, no había gente joven en nuestro cine”. Por eso Sammaritano señala como imprescindible el apoyo al cortometraje, la conformación de Uniargentina (organismo del Instituto orientado a la explotación del cine argentino en el exterior) para recuperar mercados internacionales, los requerimientos de idoneidad para los funcionarios del Instituto, las políticas de protección del cine argentino frente a los exhibidores, así como la creación de la Cinemateca Nacional y el Centro Experimental.

En la crítica de Plaza Huincul publicada por Mabel Itzcovich encontramos la misma exigencia del tratamiento de “temas nacionales”. Si bien señala que “los grandes temas nacionales han ejercido en los últimos años una indudable atracción en el binomio Sixto Pondal Ríos y Lucas Demare”, con un “oportuno decorado para la historia sentimental de turno”, “muchas cosas nos hablan de un viejo cine argentino”. De esta manera, “poco o nada puede esperarse ya de Lucas Demare, su cine ‘físico’ hecho exclusivamente de palabras fuertes y numerosos extras, comienza por suerte a pertenecer al pasado”.

En Tiempo de cine n° 3, de octubre de 1960, hay un artículo interesante de Homero Alsina Thevenet que, si bien no refiere al cine argentino, aporta algunas consideraciones que podrían atribuirse a sus fuerzas en conflicto, en torno a qué se valoraba como renovación y qué debía caracterizar a un cine moderno. El texto se titula “Algunas dudas sobre la Nouvelle Vague” y relativiza el carácter moderno del movimiento francés con escepticismo respecto a su potencial renovador. Alsina Thevenet señala que “si se quiere sindicar a la Nouvelle Vague como una renovación, como un movimiento que cierra un período y abre otro, cabe apuntar desde ya el pronóstico de que importarán más los films de Berlanga, de Fellini o de Bresson que las audacias y los desplantes de estos jóvenes franceses”. Rescata, sin embargo, Los 400 golpes (François Truffaut, 1959), emparentándola con el cine de Jean Vigo y del neorrealismo, e Hiroshima mon amour (a la que está dedicado el primer número de la revista), que representaría una “vanguardia con tanto sentimiento como originalidad”. Destaca, a su vez, “la eficacia narrativa, la originalidad o el buen gusto” de Jean Valère, Marcel Camus y Louis Malle, que también “han asimilado el cine anterior y han aprendido a narrar”, al tiempo que critica los “ilogismos narrativos”, las “deliberadas oscuridades” y los “efectismos truncos” de Claude Chabrol. Así, configura una modernidad alejada de una experimentación formal que no esté al servicio de esa “eficacia narrativa”, es decir, contra aquellos que “se ríen de la técnica y hasta tienen el orgullo del relato anticinematográfico” y “resuelven prescindir de la sociedad que les rodea”. Valora de manera negativa el “abundante desconcierto” y que “cada film puede ser interpretado de varias maneras”, resistiéndose a considerar las “extravagancias como renovaciones”. Concluye que la nouvelle vague “no tiene ideas claras” y que “no se mete con los temas mayores de la sociedad francesa de hoy (colonialismo, Argelia, gobierno)”. Críticas semejantes recibirán, como se aprecia en Cinecrítica, algunas de las derivas de la Generación del 60. Es evidente que algunas de las búsquedas de los jóvenes cineastas no se correspondían con los preceptos teóricos de la crítica, como si obedecieran a distintos problemas.

Otra oportunidad de reflexión acerca del cine de estos años se da en otra reseña de la Historia del cine argentino de Di Núbila, en este caso a cargo de Mahieu, en la sección Bibliográficas de Tiempo de cine n° 4, de noviembre/diciembre de 1960. Además de celebrar la publicación del libro y de elogiarlo en calidad de pionero, Mahieu se ocupa de discutir particularmente el segmento que aborda el cine contemporáneo: “El último tramo del segundo tomo, sin perder interés, se resiente un poco, no tanto por el estilo periodístico que ha adoptado, sino porque la enumeración predomina algo excesivamente sobre la interpretación global, y también porque ésta es a veces demasiado controvertible”. Mahieu ejemplifica su cuestionamiento con la valoración que Di Núbila hace de un film como He nacido en Buenos Aires, que “no representa una corriente auténticamente popular sino que es la chauvinista y demagógica expresión de un viejo cuadro psicológico y moral de la pequeña burguesía argentina: un lamentable éxito, por lo que supone en estancamiento y regresión”. En esta discrepancia se vuelve patente la discusión en torno a las cualidades de un cine “auténticamente popular” y la divergencia en las consideraciones sobre los cambios representacionales en el cine industrial, discordias que luego alcanzarían también al cine moderno. Esta crítica se extiende al cine de Demare, ya que “el mismo equívoco entre autenticidad popular y falso populismo subsiste en la sobrevaloración de Después del silencio, Zafra, Detrás de un largo muro, etc.”. Mahieu argumenta que “esta preservación de ciertas tendencias ‘tradicionales’ del cine argentino, aunque se funden en una equidistancia crítica son potencialmente peligrosas”, y que “nada puede esperarse de ciertos elementos enquistados en el cine por una situación de hecho que ya no tiene ninguna vigencia artística: esos hombres, fruto de una etapa superada, han dado ya largas pruebas de que carecen de un criterio maduro y auténtico, de una formación ideológica y estética que les permita resolver los problemas de la creación, con un resultado positivo”. Mahieu privilegia la idea de ruptura sobre la de transición, no tanto en un intento de comprender el cine del período como de tomar posición al delimitar la validación de ciertas películas en base a criterios más restrictivos que los de Di Núbila.

El panorama que Héctor V. Vena hace del año 1960 es útil para comprender las formas en que la crítica entendía el cine producido en ese tiempo. Vena se detiene, en principio, en siete realizadores debutantes en 1960. Entre los que califica como “deplorables” se encuentran José Ramón Luna con Cerro Guanaco (que sería también su última película), Antonio Cunill h. con Los acusados, Rodolfo Blasco con La madrastra y Vlasta Lah con Las furias. Estas figuras “llegan al cine profesional con los defectos de los hombres caducos que gobiernan nuestro cine”. Por otro lado, señala los que considera “alentadores”: Dawi con Río abajo, Martínez Suárez con El crack y Murúa con Shunko. Según Vena, el éxito comercial del año, La patota de Tinayre, es el “ejemplo de película con todos los vicios que llevaron a nuestro cine a la encrucijada donde se encuentra”. En la misma línea sitúa a Viñoly Barreto con Todo el año es navidad, mientras que “los realizadores de la vieja escuela han aportado muy poco”. Allí encuadra a Del Carril con Culpable, Demare con Plaza Huincul, Soffici con Chafalonías y Kurt Land con El asalto. La misma suerte corre para Catrano Catrani con Álamos talados, Enrique Cahen Salaberry con El bote, el río y la gente, Enrique Carreras con Obras maestras del terror, Cavallotti con Luna Park (un “film efectista y melodramático, que recuerda obras de treinta años atrás”) y Francis Lauric con La procesión. Y “capítulo aparte merece el rubro Armando Bo-Isabel Sarli, que nos endilgó India e Y el demonio creó a los hombres. Ante esto no se puede decir nada. Además, sería ingenuo preguntar cómo obtuvieron préstamos, obligatoriedad de exhibición, etc.”. Por otra parte, “nuestra coproducción con México es un caso patético. Los vicios de ellos se suman a los nuestros, y así tenemos Dos tipos con suerte, de Miguel Morayta, y Creo en tí, del venido a menos [Alfonso] Corona Blake. En ambos casos, no se sabe si son películas con música o música con un poco de celuloide”. Vena afirma que “no estamos contra de las coproducciones, pero sí contra los aventureros y mercachifles” y pone como contraejemplo La mano en la trampa (1961). Así llegamos a Torre Nilsson y Ayala, “dos de los directores en quienes descansa nuestra confianza”, aunque el segundo “desilusionó con Sábado a la noche, cine”. Sin embargo, Fin de fiesta y Un guapo del 900 eran apreciadas como “obras de transición entre el cine intelectual de La casa del ángel y un cine más popular”. A modo de conclusión, Vena señala que “creemos que al cine nacional no lo salvarán las inoperantes lamentaciones de quienes lo condujeron a la situación en que se encuentra y, que desde sus altas posiciones, aprovechando los elogios que le dedica la mediocre crítica comercial, pretenden continuar aplicando sus erróneas y anticuadas concepciones”. Afirma que “el cine argentino necesita renovarse, satisfacer los requerimientos de la actualidad” y “las exigencias de nuestro público, que hoy admira —y convierte en éxito— la obra de realizadores de distintas latitudes y culturas como Fellini, Resnais, Wajda, Kurosawa, Visconti, Ford”. Vena elogia, por último, la incorporación de nuevos nombres, como Kohon, Martínez Suárez y Murúa, además de figuras de otros rubros, como el guion (Augusto Roa Bastos, Solly Wolodarsky, Osvaldo Dragún) y la producción (Marcelo Simonetti, Leo Kanaf, Néstor Gaffet).

En esta instancia surge la pregunta de qué tan funcional al nuevo cine fue la Ley. El editorial de Tiempo de cine nº 6, de abril/mayo/junio de 1961, titulado “La conspiración del silencio”, apunta contra los premios otorgados en 1960 por el Instituto, reprochando que “ninguno de los nuevos realizadores independientes (Murúa, Feldman, Dawi) fue premiado”. El texto pasa lista por los nombres de los jurados, “personas absolutamente faltas de la versación cinematográfica mínima para juzgar un film”, que podían votar “a La patota para el primer premio y a Don Frutos Gómez [Cavalloti, 1961; secuela de Alto Paraná], Quinto año nacional [Blasco, 1961] y a Las furias para otros puestos”, y señala que “mientras Alias Gardelito y Los de la mesa 10 eran ignorados se postulaba como premiable a Obras maestras del terror” de Carreras. El editorial concluye que “esta vez la trenza fue muy lejos” y que “en su afán de mantener a toda costa sus posiciones, los sectores tradicionales han recurrido a procedimientos que desprestigian a la ley del cine proporcionando abundantes argumentos a los que la quieren destruir”. Así, “es urgente llamar a la unión a los sectores independientes y renovadores de nuestro cine que todavía no ha sabido presentar un frente común”, y propone una salida en “lograr un mercado externo fuerte”, amparado en la buena recepción de festivales extranjeros para conseguir “una menor dependencia del Instituto”.

En “Pequeño reportaje a David Viñas”, publicado en Tiempo de cine nº 7, de julio/septiembre de 1961, el coautor de El jefe y Dar la cara plantea de manera un poco más fina su búsqueda de realismo, en contraste con ciertas nociones de la “cultura nacional” y lo “auténticamente argentino” expresadas en los años anteriores en estas publicaciones. Su enfoque va en contra de las “esencias nacionales”: “Mi realismo, el que trato de conjugar en Dar la cara, no apunta a sustancias inmodificables ni a absolutos platónicos: no sabe qué es el hombre argentino ni lo argentino”. Ahí podría radicar una de las diferencias entre las búsquedas re-nacionalizantes del cine industrial y las del nuevo cine: “Esas realidades pétreas solo pueden ser monopolio de un cine-museo”. Ante la pregunta de si reconoce corrientes en el cine argentino, Viñas propone un antagonismo entre una rama “preocupada fundamentalmente por la acción”, donde sitúa Prisioneros de la tierra y Las aguas bajan turbias, y otra “teñida de formalismo”, a la que responderían El túnel o La casa del ángel, antinomia que podría extenderse al interior del nuevo cine, como lo haría el artículo de Alberto Ciria y Jorge M. López en Cinecrítica el año siguiente. Según Viñas, “nuestro cine superará esa disyuntiva cuando asimile las mejores formas de Nilsson en contenidos semejantes a los que ya estaban en Horacio Quiroga o en Alfredo Varela”, no para “proponer un bello folklorismo ni una salida ecléctica” sino una “salida dialéctica”.